雍正王朝:八爷树大根深,又财大气粗,为何还是败给了“孤臣”?

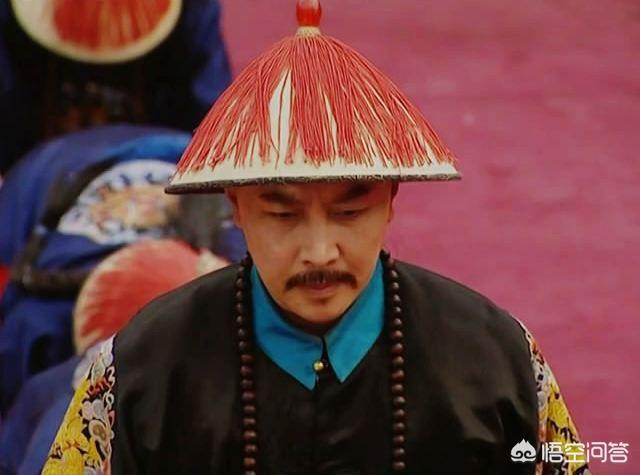

从《雍正王朝》中的表现来看,四阿哥胤禛和八阿哥胤禩,绝对是两种完全不同的人设。

四阿哥胤禛一直都是以孤臣的形象,出现在大家跟前,号称铁面王。

八阿哥胤禩则是以老好人的形象出现在荧幕跟前,号称八贤王。

这两者的差距可就大了去了,一个是铁面无私,压根就不给任何人面子,连太子爷见了他都要避让三分。另一个则广纳人心,到处撒钱,谁提到他都会竖大拇指。

从这个角度来看,八阿哥胤禩可以说是完胜四阿哥胤禛,至少在人缘这一块儿是这样。但是结局却让人大跌眼镜,四阿哥胤禛最终夺取了桂冠,这是为什么呢?

一、人缘好,未必就能治理好一个国家。人缘好,在很多人来看,是职场升迁必备的要素。因为大家都觉得你好,所以你才有机会往上走,成为领导。

可问题来了,治国和职场是有一定区别的,人缘好的人,真的可以治理好一个国家吗?这是康熙需要思考的问题。

其实康熙本人的人缘就很好,因为他对待属下人十分宽容。尤其是那些跟着他打仗的老战友们,就算犯了错,康熙也会选择性原谅。

也正是因为康熙对待下属好,所以胤禩为了学习康熙,也开始各种笼络人心。所以朝堂之上,到处都是夸胤禩好的大臣。

但是康熙到了晚年,已经严重意识到了自己的这个缺点。对待下属好,往往就会徇私,长此以往,那就是在纵容手下人犯错。

这种事情必须要杜绝,否则以后还有谁会把你的命令当回事呢?因此在康熙打算杜绝这种情况的时候,你还非要学他,这不是找不自在嘛!

从清王朝的长久考虑,胤禩这种老好人,是绝对不适合作为接班人的。因此康熙自然而然会想到没人喜欢的四阿哥胤禛。

二、清朝已经到了需要孤臣改革的时候了。康熙发现胤禛跟他完全不一样,康熙喜欢纵然手下人,可是胤禛对府中的人非常严格,甚至对自己也十分严格。

此外他还有一个很大的特点,那就是人缘差。大家一提到胤禛,都会连连摇头,最担心就是跟胤禛在一起办公,绝对没什么好果子吃。

太容易得罪人,使得胤禛在办公的时候,也遭遇了不少的挫折。但是这也正是康熙看中胤禛的主要原因。

因为康熙知道,在他的纵容之下,那些大小官员们,已经全都变成了贪腐之辈。整个大清朝几乎没有一两个正直清廉的官员。

长此以往,腐败会吞噬整个王朝,因此康熙必须要未雨绸缪。他岁数大了,经不起改革的阵痛了,只能把这件事交给儿子来完成。

这些儿子里面,真正有改革能力,又敢于改革的人,其实就那么一两个。其中最突出的,自然就是这位孤臣四阿哥胤禛了。

胤禛人缘差,所以他也就不怕得罪人了。外加他干活的时候十分卖力,有自己的想法。所以康熙觉得胤禛完全可以充当改革闯将的角色。

结果我们也显而易见,雍正的确做到了康熙想要看到的事情。他丝毫不害怕得罪人,立志改革,挽救了在悬崖边上的清王朝。

三、门派的人多了,麻烦也会跟着多。一副好牌,被八爷党这帮人打得稀巴烂。这也是没办法的事情,胤禩希望大家都支持自己,那么势必就要纵容手底下的人。

手底下的人形形色色有那么多,他们依附于八阿哥,无非就是为了找一把大伞,好让自己可以尽情地捞钱,所以犯错误的情况也就很正常。

- 十阿哥胤䄉就是个典型,他跟国库借了一大笔钱,结果丝毫没有还的意思。最后被逼得没办法了,只好上街卖古玩。

- 江夏镇的刘八女和任季安其实也是拖后腿的,他们在地方上搜刮钱财,又让普通老百姓做他们的替死鬼,结果引出了一桩大案,还被康熙亲自给发现了!

- 十阿哥胤禵,本来也是八爷党成员。可是他看准了时机,果断出任大将军王,独树一帜去了,你说这事儿上哪儿说理去。

所以说有这么一帮人在背后拖后腿,你觉得八阿哥胤禩还能怎么办呢?他只能努力去给这帮人善后,结果就是把自己给拖累了。

四、八阿哥胤禩不愿意担当重任。胤禩的确足够聪明,但是他的聪明用在了权谋之术上,真正干实事的时候,胤禩还是会主动向后退的。

比如说在追缴国库欠款的时候,本来康熙是打算让胤禩督办这件事的,可是很明显这是得罪人的差事,所以胤禩不肯接,结果让四阿哥胤禛给接了。

黄河发大水,急需赈灾款。但是国库空虚,所以康熙不得不让皇子到江南筹款赈灾。江南那些贪官、富商,基本都是八爷党的人,胤禩去的话,绝对能弄到钱,但是会得罪人。因此胤禩又不肯接这个案子,最后还是四阿哥胤禛和十三阿哥胤祥接了这个活。

由此可见,胤禩是个非常不愿意担当的人。相对来说,什么脏活累活,胤禛都愿意干。你说在康熙眼中,哪个儿子更有用呢?

总结:愿得一人心才是真理。清朝选皇位继承人,绝对不是靠投票选举的,那需要康熙点头才行。胤禩就是想错了这一点,这才导致自己的落败。

他认为只要大家对他交口称赞,那他的好名声自然能够感染到康熙,最终使得康熙对他刮目相看。岂不知,康熙看人绝对不会通过大家的口碑,而是自己去观察。

从皇子们的言行举止,到他们周围都有哪些人,再到提供任务让他们去完成。这一系列的观察结束以后,康熙才会得出结论。

相对来说,交口称赞的八阿哥胤禩的确没有四阿哥胤禛优秀,所以说胤禛完胜胤禩,这一点毛病都没有。

参考资料:《雍正王朝》

雍正王朝:八爷树大根深,又财大气粗,为何还是败给了“孤臣”?

一手好牌,不见得一定能赢;一手烂牌,只要策略得当,也能扭转乾坤。《雍正王朝》中,在开局阶段,八爷的领先优势十分明显,执掌户部,朝廷各关键岗位都有他的人,江南是其后花园,关外是其围猎场。然而,夺嫡成功却不是他。

即便雍正上位,老八依旧树大根深,雍正不仅要让着他,还要用显名高爵笼络他。经过多年的准备,八爷毕其功于一役,发动“八王逼宫”,可还是棋差一招。八爷梦想破灭,非兵不利,战不善,弊在过于贤明,聪明反被聪明误。

夺嫡之争,饮恨败北储位之争,不仅争的是实力,也要看圣心。康熙是大清最大的话事人,他的态度,决定了下一代的接班人选。八爷知道康熙的重要性,因此,处处学习康熙,但仅仅学到一点皮毛。

康熙以“仁政”治理天下,待人宽仁,八爷就依葫芦画瓢,把自己打造成“贤王”,甚至比康熙还要仁。凡事过犹不及,八爷的仁已经突破治国的底线。

为了“贤”名,老八不敢下江南筹款赈灾;把国库管理得一塌糊涂,却不愿意追比户部欠款……任由他这么玩下去,大清江山就会万劫不复。康熙身处最好位置,对下面看的清清楚楚,晚年的他,已经意识到仁政对大清的危害性。

况且,老八的所谓仁义,也并非是真的,而是假仁假义。你拿仁义笼络人心,康熙一清二楚。其本来面目,极其阴险,为了扳倒太子,竟然不惜诱骗肖国兴;为了拉选票,八爷到处串联;为了制造混乱,居然在千叟宴上导演“死鹰事件”……如此劣迹斑斑的八爷,已经让康熙嗤之以鼻,他想通过正常渠道,无疑不可能了。

反观八爷的竞争对手胤禛,一开始虽然不成气候,但通过自己的努力,也逐渐成长起来。黄河发大水时,胤禛与八爷的差别已经拉开。八爷说一些假大空的话,胤禛从头忙到尾,做的都是实事,还亲自跑到江南去筹款赈灾,不仅赢得康熙的赏识,还博取一个“孤臣”的名声。清朝的实际情况是,吏治需要整顿,太需要四爷这样的“孤臣”。

胤礽被废后,胤禛继承其力量,并继续努力。推举大将军王,胤禛在邬思道的指点下,摒弃个人恩怨,举荐胤禵;西北打仗,胤禛筹措粮草……这些举动,让康熙对其越来越满意,最终决定传位于他。

在常规时间,胤禛的综合实力不及八爷,但得到了康熙的支持;在读秒绝杀的关键时刻,老八与胤禛,差了一个十三爷。康熙生前已经做了布局,将胤禵调走,留下胤祥,为的就是关键时刻能够一剑封喉。

在团队建设上,胤禛的手下都是精英,个个身怀绝技,年羹尧领兵在外,十三爷坐镇京城,邬思道运筹帷幄,还有狗儿、田文镜也逐渐成长,大家为了共同的目标,基本上团结一致;八爷人多,可内部派系斗争复杂,很多人都是为了利益,即便是骨干成员,也立场不一致。

八王逼宫,功败垂成雍正继位后,八爷从未甘心,他虽然放弃当皇帝,但对皇权还是情有独钟。两股力量的交锋,一直都在上演。“诺敏案”和“科场舞弊案”,雍正的脸被打肿了,但很快就通过“西北大捷”找回颜面。如果说前面是小儿科,那“新政”就是八爷和雍正之间的路线理念之争。这是两种截然不同的治国方案,也是两大力量之间的角逐,最后在“八王逼宫”上决出胜负。八爷之败,败在:

一、天道。新事物的发展是前进性与曲折性的统一,雍正的“新政”比八爷等保守势力,更能代表人心与天道。在文斗上,雍正更能找到道德制高点。

二、百密一疏。八爷的行动方案很精密,但过程和环节比较复杂,需要多放配合,还要满足各种条件,一个环节出问题,就可能功亏一篑。他千算万算,没算到弘昼看出了他们的阴谋,也没算到几位铁帽子王并非铁板一块,更没算到老十三虽然命不久矣,但依旧可以力挽狂澜。

秋媚说:以胤禩为首的八爷党,是一群既得利益者,代表的是保守势力,他们需要的是维持现状,并不断攫取不劳而获的利益。如果让这帮人主政,普通百姓只会水深火热,只怕没几天大清就会“戍卒叫,函谷举”。

雍正王朝:八爷树大根深,又财大气粗,为何还是败给了“孤臣”?

这是个很有意思的问题,很值得探讨,要解答这个问题,得从以下几个方面入手:一、康熙是如何看待八阿哥的为人;二、老八真的像人们所说的那样得人心吗?他真的树大根深吗?三、四阿哥胤禛作为一个“孤臣”为何能胜出,他有什么独到之处吗?以上问题搞清楚,自然就知道八爷如何败北了。且听小崔细细道来!

一、康熙眼中的八阿哥胤禩

关于这一点,电视剧里基本没怎么讲,原著倒是说的很详细。康熙在“穹庐”(穹庐就是电视剧里雍正让弘时自尽的那个地方)召见张廷玉和方苞二人,让他们俩谈谈对自己的几位儿子的看法,这时已是康熙晚年的生涯了,他对张廷玉和方苞二人很信任,让他们畅所欲言,因为康熙的身体状况原来越差了,而且儿子们我逐鹿已经到了水火不容的地步,康熙怕祸起萧墙,自己难得善终。所以想暗中早定继承人,好提前暗中辅助培养,给他铺好路!

大凡帝王无论庸主英主,都忌讳这个‘死’字。清醒之际不想后事,临危之时,人已经昏迷不省人事,才叫子孙寻个大臣,任意撰写遗命,语气不是本人语气,说的话也不是本人想说的,何其可悲!

所以,康熙说:“既然活着不立太子,就不能不在‘死’上多盘算盘算。”康熙沉重地点点头,叹道:“都怕死,其实谁也不能长生不老。从秦皇、汉武到嘉靖、万历概莫能外。朕不能学他们!”他让张廷玉和方苞放开了说,推心置腹畅所欲言。

张廷玉听完这话,流着眼泪说:“皇上推心置腹待臣,臣岂敢畏惧不言?据臣素日看,皇阿哥里边才德可追踪皇上后尘的,似乎三阿哥和八阿哥最好。三阿哥欠缺的是治事之才,少了点历练;八阿哥嘛,似乎对人过于迁就了一点,大的毛病儿还真说不上来。”

“你看呢?”康焦转脸问方苞。

“学问,阿哥们都不含糊。”方苞斟酌着词句说道,“但最要紧的是察情识物,机断处事。唐之明皇,明之嘉靖,学问都极好,其实都把事情办坏了。从当今朝局看,若是八阿哥接位,事事无碍,人心易稳,决不至于出乱子。但八阿哥只是学了皇上风度、仪表,为人之道,并没有学到皇上为君之道。所以无论三阿哥,八阿哥,臣以为都不足取。”

他说的虽委婉,康熙却听出弦外之音,两个阿哥都没有学到康熙为君之道的精髓。康熙道:“你们只管说,像这样毫无遮掩最好。”

“臣揣度皇上意思,”张廷玉沉吟道,“这次要起用十四阿哥。但十四阿哥是八阿哥左右的人。胤禵爽直敢为,机敏干练是个好的。这几年整兵筹饷,极见成效。但其为人处事,总透着过于胆大,不可不虑。”

“你不要揣摩朕的意思。朕没有什么‘意思’,”康熙微笑道,“你只管说。”张廷玉咽了一口唾沫,躬身道:“是。十四阿哥实有不足之处。与之相比,十三阿哥似更好些。但十三阿哥仿佛无自立之力,主一方,治一事,是个好臣子,再大的担子,恐难以胜任。”

方苞道:“廷玉所见很透彻。臣以为四阿哥也该说说。四阿哥为人诚孝,是阿哥里头办差历事最多的。事无巨细,都极认真。自立心极强所以不轻易攀附别人。但其性格坚如铁石。由于过分认真,就落了个阴鸷刻薄的名儿,也不能说不是一病。”

接着,二人又议论了九阿哥胤禟、十阿哥胤 甚至十七阿哥胤礼。说了足有小半个时辰。康熙因见

早膳时辰已到,便传了点心来,赐二人一起进餐。舒了一口气道:“说了半日,都有好处,都有不是,到底谁最好,可以把这花花江山交给他呢?”

张廷玉见康熙毫无遮掩地促膝交心,放了胆说道:“臣以为十四爷和四爷最好。”

“是么?”康熙拈一块云糕,漫不经心地嚼着,笑道,“这是一母同胞,闹到一起了。朕倒以为胤禩也不无可取呢!”

方苞欠身说道:“恕臣直言。方才已经说过,八爷品貌才学气度,在皇子里确是出类拔萃的,性格宽仁平缓,很像皇上。连外国使臣也说八爷是奇人。大家正是瞧准了这一点,所以众口一辞地举荐他。但如今天下承平日久,物富民殷,已二十余年不动兵戈,文恬武嬉,积弊甚多。极需整顿,八爷似乎难以胜任。”

“诚如方苞所言!”张廷玉接口说道,“因此继统之人,一定要精明强悍,能矫正时弊!一是能洞悉今日吏治民情物议;二是毅力坚强足以克难攻坚!臣冷眼旁观,皇上所不中意八阿哥者,其因正在于此!”

他话未说完,康熙已激动得站起身来,靴声来回櫜櫜踱步。良久,方仰天一叹道:“你等所言极是,多难兴邦,朕要个守成庸主来接位做什么?什么叫肖子,什么叫不肖子,不是看他走路吃饭说话为人,最要紧的是能不能把江山治好!你们想想,朕已经过于宽仁,胤禩比朕还‘宽仁’;朕已经过于放纵下头,他比朕还放纵,数十年后怎么得了?须知朕当年不是这样的!朕这个太平大子,是经过了多少磨难、一刀一枪、一滴血一行泪苦苦挣来的!各人功名自家挣,好儿不靠父母养,得之容易,弃之就不惜。朕决意不传胤禩,就是为了这!”

“万岁圣明!”方苞索性说道,“臣以为胤禛、胤禵二人之中,必有一人是朝阳鸣凤!”康熙眼中波光一闪,刹那间又变得若无其事,笑道:“天无二日,民无二主,皇帝只能有一个。你们看哪个更好?”

直到此时,二人才吃惊地感到,今天的话是否说得太多了,太直了。张廷玉正寻思如何答对,却听方苞笑道:“哪个更好,圣上问得太陡然,臣从来也没想过。若论臣道,今日我和廷玉讲的都越分非礼了。这是主上乾纲独断的事,承蒙圣上垂询,臣子也不该妄言。但臣以布衣之身,受到主上亘古未有的恩宠,不能照常情回避。此二皇子,若皇上已有定见,也就罢了;若心有犹疑,臣有一法为皇上决之!”

“什么法?”康照的目光陡地变得咄咄逼人。

“看皇孙!”方苞冷然说道,“有一个好皇孙,可保大清三代盛世!”

康熙猛地想起在热河行猎时见过的弘历(也就是后来的十全宝宝乾隆皇帝)。至此,康熙心里默定的继承人出炉了,而老八已经注定要出局了,从以上叙述可以得知康熙心里从始至终都是不认可八阿哥胤禩的,他不可能得到那个至尊之位。

二、老八真的像人们所说的那么得人心吗?他真的树大根深吗?

首先,我们来了解一下,老八胤禩的出身,老八是康熙的妃子良妃所生,而良妃是辛者库出身,辛者库属于内务府包衣管领下的包衣的一种,与包衣佐领一样,都是为清朝皇室和宗室服务的人。大多数并不是罪奴,而是与内务府包衣一样的奴仆。由此可见,老八的出身并不是很好。

虽然老八身边围着一大帮子人,然而,并没有什么用,这些人并不是真心为他服务的,都是为了获取某些利益。他府里的谋士,大多是些清客相公,作作诗,谢谢文章或许还可以,真要谋大事,还比不上胤禛府里的邬思道百分之一。除了阿灵阿和王洪绪,这两人有些谋略,但老八自信自己才高,实际上并不听他们的。

老八还让道士张德明在白云观里养了一帮武士,以备不时之需,但这些人大都是些江湖骗子,鸡鸣狗盗之徒,最后被老十三胤祥一网打尽了,此处暂且不表。

至于围在他身边的几个兄弟,老九、老十、老十四,除了老十一心跟着他,老九、老十四都有自己的小算盘,老八还时刻放着他们呢,老十四属于党中之党,他自己也想得皇位,老九为人阴沉,而且出身很不错,他也想逐鹿中原,只不过表面依附老八罢了。

从一件事儿,可以看出,他们几兄弟并不一心,那就是发生在张五哥身上的“宰白鸭”事件。康熙也想试试老八的才干、能力、为人,老八其实也想大干一场,以展示自己的能力,无奈遇到了一帮猪队友。老八入住刑部,这要大刀阔斧开整,结果老九和老十四带着任伯安来了,任伯安此人正是“宰白鸭”事件的元凶,而任伯安是老九的门人,所得银钱都交给了老九,老八又花了老九的钱,老八所花的钱都是为了邀买人心,老八想办任伯安,但老九和老十四威胁了他一番,他们说老八如果真的想这么办,那大家都别想好过。老八思考了很久,如果他真这样做,下场会很惨,几位兄弟分分钟就可以搞死他 。所以,就把刑部冤案草草了结了,就跟《红楼梦》里贾雨村,办薛蟠案一样。康熙对他所办这事很不满,他已经在康熙心目中不是继承人选了。

从以上叙述中可以得知,老八并不是树大根深,也不那么得人心,他的人心全是靠钱买来的,用钱能买来的人心并不可靠。

三、四阿哥胤禛作为一个“孤臣”为何会胜出?他有什么独到之处吗?

四阿哥胤禛为人很严肃认真,事无巨细,对所有人所有事都要求很严格,属于实心办事的那一类人,所以落了一个“刻薄成性”的骂名,并不像什么《甄嬛传》、《步步惊心》里所演的到处谈情说爱,他根本没那个时间和精力。

胤禛身边的谋士并不多,就文觉和尚、邬思道还有一个负责训练粘杆处家丁的性因和尚,军事上有年羹尧、岳钟琪等人。其他都是些办具体事的人,比如李卫、田文镜。这些人都是他从苦难中救出来的,比金钱买来的人心可靠多了,他们都死心塌地的为胤禛服务。

康熙本来为人就很宽厚放任了,他晚年期间吏治败坏,贪贿成风,所以,急需一个精明强干、矫正时弊,能够洞悉刷新吏治的继承人,而不是像老八那样得守成之主,如果老八继任,那么大清玩完的更快,康熙正是看中了胤禛办事真诚事无巨细这一点,这个原著了有专门介绍,感兴趣的朋友们可以去翻阅查看,此处就不赘述了。

当然了,胤禛的成功也离不开身边这些人的辅助,尤其是邬思道,他对康熙的帝王心术研究到了细思极恐的地步,有几次胤禛想放弃的时候他都做了一番分析,使胤禛重拾信心,我前面的一篇问答有讨论邬思道这个人,感兴趣的朋友们可以去阅读一下,也可以去阅读原著。

结语:老八之所以失败的原因是他只学到了康熙的形而没有学到神,他所谓的得人心其实并不可靠,老四胤禛之所以成功是因为他办事认真,为民着想,并且对康熙的心思把握的很准。

需要说明的是,小崔在这里所写的都是小说和电视剧里的事情,题主也问的是电视剧里的事,与历史上真实事件无关,请看清楚评论,小崔拙见,欢迎各位朋友关注点评,图片来自网络,侵删!

雍正王朝:八爷树大根深,又财大气粗,为何还是败给了“孤臣”?

主要是因为他们的皇阿玛是康熙,看电视剧“康熙王朝”不难得知,这是朝代的需要,是历史的必然。

康熙是一代雄主,年少时铲除鳌拜,后来平定三番,收复台湾,平定准葛尔丹等,战功赫赫。到晚年,康熙有些疏于政务,又想做一代圣君、仁君。官员结党营私、营私舞弊成风,连年的战争也耗费巨大,国库空虚。

在康熙的那么些子嗣里,比较有潜力的是四子、八子和十四子,本来十三子也不错,可以身体不好。八子善于钻营,很会笼络人心,朝廷很多要员挺他,被称为八贤王。十四子善于带兵,坐拥大军,镇守边关。四子也就是雍正,一直恪守本分,无论是赈灾还是整顿户部和整顿吏治,都是尽心竭力地办好每一件差事。不徇私情,一心为公。当然雍正也并非完全是孤臣,他文有邬思道这样的高人辅佐,武有老十三的支持。

康熙很明白,要消除积弊,延续大清基业非得有个行事果敢、手段泼辣的人才行。很显然,八贤王不是个合适人选,他上台只会加速王朝的衰败。十四子虽说有军事才能,但行事鲁莽,缺乏韬略。因此,选择雍正是必然。事实证明,康熙的选择是非常明智的,雍正皇帝励精图治,革除积弊,殚精竭虑,使得国库充盈,也才有了后来的康乾盛世!

雍正王朝:八爷树大根深,又财大气粗,为何还是败给了“孤臣”?

《雍正王朝》确实耐看。

在《雍正王朝》中,很多人觉得不可思议的就是:明明八阿哥夺嫡胜券在握,没有想到四阿哥成为了继氶皇位的“黑马”!

其实,细细的梳理一遍,这样的结果并不意外。

八阿哥财大气粗不假,真心帮他的人小之又小。在康熙众多的皇子中,说八阿哥财大气粗一点不假。

当年,老四和老十三清理户部欠款时,八阿哥不但没欠库银,还帮老九还银子。由此可见,八阿哥财力雄厚。

因为他做大生意,在东北挖矿,钱来得快。

也正是财力雄厚,平时八阿哥对朝中大臣也施些小恩小惠收买人心。

尽管围着八阿哥转的人还真不小,光兄弟中就有老九,老十,老十四都以他为马首是瞻,其实呢?

这几个人心中都有小九九,表面上站在同一战线,内心里各自为政,真正的帮助八阿哥夺嫡的没有一个。

所以,八阿哥再财大气粗,在夺嫡时也是单枪匹马,能有胜算吗?!

“黑马”四阿哥。在邬思道刚进四阿哥府邸时,根本没有怂恿四阿哥去夺嫡。

在太子第二次放废时,邬思道才向四阿哥提议逐鹿皇位。

当时,四阿哥觉得不可思议。

无权无势又无钱,根本没有实力跟八阿哥去竞争!

但是,邬思道不这样认为。

于是,在邬思道运筹帷幄之下,四阿哥就开始参加夺嫡的阵营。

很多人不看好四阿哥有胜算,邬思道恰恰利用这一点大作文章。

一,在康熙面前,没有角逐皇位继承的野心。康熙才不防备他。

二,尽心尽力为康熙分忧。

三,与臣中直臣,谏臣交心,尊重老臣,收获人心。

这样步步为营,一步一步走近康熙和继承皇位的宝座……

四阿哥Pk八阿哥。康熙经历了八阿哥几次对他的试探后,这位老皇上的心中早把他从继承皇位的儿子中踢出去了。

可是,八阿哥还是一副稳操胜券的小样。

而四阿哥,由当初的冷面王转变成与臣为善的温情模样,得到了那些持观望态度的大臣支持也就是顺理成章。

加上,谋士邬思道早已把朝中上下,里里外外,全部打点好,让康熙下旨给四阿哥继承了皇位是水到渠成的事!

试问:八阿哥身边有这样的人才吗?!

所以,八阿哥输得一塌糊涂不奇怪!

雍正王朝:八爷树大根深,又财大气粗,为何还是败给了“孤臣”?

《雍正王朝》中,八爷胤禩夺嫡失败,可以让我们思考一个问题,势力越大越好吗?树大招风风撼树,人为名高名丧人,就是全天下的官员都支持胤禩又如何,只要康熙皇帝不认可胤禩,他就必败无疑。

有不少人觉得胤禩不是输给了胤禛,而是输给了邬思道,胤禩实际上输在他从来没有争取到康熙皇帝的支持。胤禩的能力和心计绝对不比胤禛差,从他假传圣旨,夜审肖兴国这件事上就可以看出胤禩的狠毒。

但同样就让我们发现了一个问题,胤禩聪明反被聪明误,他参与夺嫡太过积极了,锋芒毕露,审肖兴国这事被图里琛告诉康熙皇帝后,康熙皇帝连说两次其心可诛,从这一刻起,胤禩就已经失去多了夺嫡的机会,康熙皇帝怎么敢把皇位传给这样一位用心歹毒的皇子呢?

太子胤礽被废之后,康熙皇帝让百官在皇子中推举出一位合适的人选做太子,胤禩认为自己的机会到了,自然会不惜一切代价去争取太子之位,这里面有一个关键人物——佟国维,佟国维似乎一直都是胤禩的坚定支持者,但真的是这样吗?

推举新太子之前发生了一件事,张明德给胤禩相面,胤禩很果断的把张明德绑了,并将此事上奏康熙皇帝,康熙皇帝却说道:“江湖术士的话,也不能一概视为妖言,因为他多少也能代表一些民意!”

佟国维也在场,回去后他立刻联络官员们,联名上折保举胤禩,佟国维他从来不属于八爷党,或者四爷党,他只是康熙皇帝皇权的坚定拥护者, 这从他后来建议隆科多,耐心等皇上来找隆科多,再去押宝新储君也可以看出来。

所以很明显,康熙皇帝一个套把佟国维,胤禩都圈了进去,康熙皇帝为什么要这么做呢?当他提议大臣们推举新太子时,就已经料到了皇子们必定会联络自己的党羽,朝中必定暗流涌动,而他正好可以了解皇子们在朝中的党羽势力。

胤禩一党势力庞大,他以贤能收买人心,更是遭到康熙皇帝忌惮,所以康熙皇帝必须要打压胤禩一党,这也就有了后来康熙皇帝设家宴宴请佟国维这出戏了,佟国维组织官员们联名举荐胤禩,康熙皇帝对此并不满意,这次宴席最终的交易结果是隆科多出任九门提督,佟国维致仕前,协助康熙皇帝消灭胤禩夺嫡的企图。

在举荐新太子的会议中,佟国维以张廷玉举荐胤礽唯由,责骂张廷玉是奸臣,以自毁的方式极力捧杀八爷胤禩,他那句请康熙皇帝明示,目的就是为了让满朝文武都知道,康熙皇帝不同意立胤禩为太子,之后佟国维又和隆科多演了一出双簧,将佟国维联名举荐胤禩定性为擅自揣摩圣意,煽乱朝纲。

最终,佟国维致仕了,而胤禩再无可能被立为储君,隆科多得到了上位的机会,佟家仍然是举荐太子后的最大受益者。而胤禛在举荐新太子时,在邬思道建议下,推举废太子胤礽,夺嫡意图完美掩饰,在康熙皇帝心中也加分不少。胤禩会败给胤禛并不奇怪,他始终没有想明白,只有让康熙皇帝满意的皇子才能成为储君的人选。

康熙皇帝临终时谈到胤禩,说他处处学朕,处处学得不像,胤禩以宽仁收买人心,即便这种宽仁是真的,也只会将清朝彻底毁坏。康熙皇帝一直都很了解胤禩,而在他心中,胤禩从来不是治国的人选。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。