早在雅克萨之战中,就尝到了西方武器的厉害,大清为何还不引进?

雅克萨之战过后,清朝康熙皇帝,立刻意识到了火枪的重要性。老毛子守城的只有450人,而康熙派遣了3000人的队伍过去,愣是无法破城。

第一次交战,清军这边的装备其实也不差,有战舰、鸟枪、火炮以及一些冷兵器。但是只能围困守军,却不能一举歼灭。最终人家是没东西吃了,这才选择和平谈判,撤出雅克萨。

第二次交战,沙俄那边又派了600号人前来增援,这可真是不把清朝放在眼里。增员的人马如此之少。这次清军这边又派了2000人前来,再次将雅克萨围了起来。

这次还是一样,城中有826名老毛子的士兵,最后饿死了大半,只剩下了66人。在这种情况下,老毛子才再次和清朝签订合约,这就是著名的《中俄尼布楚条约》。

两次交锋下来,很明显沙俄是各种不占光。首先就是人数上的劣势,对手是你的七八倍数量。其次就是支援不占光,远东作战,对沙俄十分不利,因为供给和援军都跟不上。

就算是这样,他们还是打得不错,是什么原因造成了这样的情况呢?很显然,是装备武器上的落差。

第一次交锋中,沙俄450人,配备了300多支火枪。第二次交锋中,沙俄826人,基本全部配备了火枪。

再看看清朝这边,两三千人,人数的确很拽。可是火枪数量却不足100,而且设备相对于沙俄来说,落后太多。因此打出这样的战绩,已经算是不错了,纯粹是用人堆出来的胜利。

既然意识到了差距,为何清朝在一百多年以后的鸦片战争,还是吃了装备落后的亏呢?清朝的火器是不是没有进步呢?

一、康熙皇帝很重视火枪的发展。康熙皇帝是戎马一生的皇帝,他了解武器对一支军队的重要性。尤其是火器的运用,当初清朝就是靠着红衣大炮,才打开了大明朝的大门。

而且康熙不光在雅克萨之战中,面对过沙俄的火器,还在平定准噶尔叛乱的时候,也见识过噶尔丹从沙俄那边引进的先进火器。

因此康熙皇帝在位期间,特别注重清朝火器的发展。清朝的火枪性能,也就是在这个时候得到了一个显著的提升。

康熙三十年,康熙皇帝精选了部分满洲、蒙古士兵,让他们单独组成了火器营。火器营内的士兵分成鸟枪护军和炮甲两种,简单来说一个是用枪的,一个是使炮的。

火器营分为内外二营,城内的叫内火器营,有枪、炮两个营,而城外的被称为外火器营,只练习鸟枪。

内外火器营合计鸟枪护军多达5200多人,炮甲也有880多人。鸟枪预备队还有1650人左右,因此总计在7800多人的样子。

他们每天的训练,除了普通的射击和放炮外,还需要掌握步射以及骑射等特种作战的能力。由此可见,康熙皇帝发展火器的决心还是很大的。

二、清朝有哪些著名的火器呢?- 1、红衣大炮。

这玩意儿直接奠定了清朝开国的局面,当初袁崇焕用红夷大炮炸得努尔哈赤生活不能自理,此后毛文龙手下的三个降将,把红夷大炮送到了清朝这边。

结果人家就用红夷大炮开始攻城略地,不过红夷大炮数量比较少,是当年从西洋那边引进过来的。明清时期都有过一定的仿制和改良,口碑相当不错。

康熙十五年制造的“神威无敌大将军”,就曾经参加过雅克萨之战,立下了赫赫战功。康熙二十八年,又制造出了“武成永固大将军”炮。

- 2、子母炮。

这玩意儿也是明朝时期,从西洋武器佛朗机铳中得到灵感,改良而成的。康熙年间,曾经制造过子母炮,它的特点是身材细长,而且有瞄准器,相对来说比较轻便。

子母炮的一般长度只有不到2米,重量也在100斤以内。由于威力巨大,再加上便于携带,所以也成为了清朝战场上的主流武器。

- 3、火枪。

这就是我们常说的鸟枪、鸟铳。早在明朝嘉靖二十七年,就已经从西洋那边引进了。到了清朝,火枪的种类可就更多了,达到了58种之多。

相对来说,引进来的火枪,身材小,瞄准水平高,射程、力道都比国产火枪,要强得多。因此康熙时期,在见识过沙俄的火枪后,也朝着这个方向开始改良。使得火枪,成为了主要的火器。

- 4、燧发枪。

燧发枪和火绳枪的区别就是它的枪身上安有燧石,利用撞击燧石发出的火星,以此点燃火药。这玩意儿比火枪要安全一些。

这种火枪来源有两种,一种是明朝崇祯年间制造的,一种则是从沙俄那边引进的。可惜由于当时缺少高品位的铁矿石,使得燧发枪的产量相当低。

- 5、大鸟枪。

一听名字,我们就能猜到这玩意儿的样貌。跟火枪长得差不多,但是比火枪大得多,介于火枪和火炮之间的一种武器。

来源有两种,一种是通过穆斯林国家引进过来改良的,另外一种是从印度莫卧儿帝国引入改良的。在平定准噶尔的战场上,清朝缴获了部分大鸟枪。

在雍正时期,大鸟枪得以仿制。乾隆平定大小和卓的时候,也缴获了不少大鸟枪。到了乾隆五十一年的时候,清朝至少已经有了1万支大鸟枪。

三、发展速度跟不上,这是关键。乾隆时期,曾经跟西方是有过交流的。但是乾隆为啥那么有底气呢?原因很简单,他认为,你们有的他都有,你们没有的他也有。

的确是这么回事,火器不光西方有,清朝也有,而且在当时来说也是比较先进的。此外清朝的八旗兵还有弓马骑射的功夫,这是西方未必就赶得上的。

只不过乾隆晚年,似乎忽略了一点,西方的科技发展实在是太快了。也就几十年的功夫,人家已经从和你在同一个起跑线,到比你先进几十年的地步。

而乾隆这边还不自知,只知道满足于自我肯定的状态中,最终错过了与世界同步前进的机会,实在是可惜。

总结:所以说,乾隆拖垮了清朝,一点毛病都没有。乾隆晚年,外国使团来到清朝,在参观了清朝的火器营以后,发出的感慨是,装备过于落后了。可是当时的大帅福康安,却因为对方礼数不到位,坚决表示拒绝听取西方使团的建议。

福康安都如此目中无人,更别说高高在上的乾隆皇帝了。因此西方使团们只好叹了口气离开了清朝,那个时候差距还不算太大,只要像康熙、雍正时期,多引进西方的设备和技术,那么差距不会被拉开。

只是可惜,乾隆老爷子是真的老了,思维上也跟不上。手里还要牢牢攥着权力,你说这样的帝国能不落幕嘛!

早在雅克萨之战中,就尝到了西方武器的厉害,大清为何还不引进?

答:这事儿,就得先替大清朝“正个名”:清军在雅克萨之战里,见识了西方先进武器不

假,但谁说大清“没重视”这事儿?

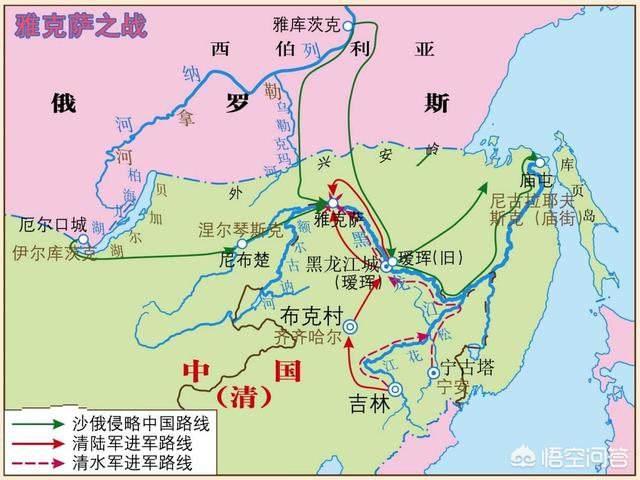

一场打出东北边境近二百年和平的雅克萨之战里,冰天雪地里的清军,重兵围困沙俄盘踞的雅克萨城。而对这一仗里,俄军先进的火器装备,开打前的清王朝就有心理准备,还专门调来了擅长防御火枪射击的林兴珠藤牌军,但即使这样,俄军强悍的火枪武器,还是给清军留下了深刻印象。尤其体会极深的,就是俄军的火枪。

当时清军和俄军之间,装备差距最大的环节就是火枪:清军第一次围攻雅克萨城时,城里的俄军就拥有300多支火枪。第二次围攻战里,城内八百五十名俄军,火枪装备竟多达九百五十多支。反而兵力数倍于敌人的清军,仅拥有一百多支火枪。也正是敌人这凶悍的火枪射击,使得拥有优势火炮的清军,在攻城战里一次次受挫,不得不采取长期围困的战略,以艰苦的围困战,最终打赢这场战役,签订了奠定东北和平的《尼布楚条约》。

而在这场艰苦鏖战后,对于沙俄火枪的杀伤力,清军真的没重视?恰恰相反,清军其实高度重视。特别是当时的清王朝,北方还面临着与准噶尔的激战。弓强马快的准噶尔不同于先前的蒙古部落,他们除了有强大的骑兵军团外,更凭借强大的手工业(主要学习沙俄),组建了凶悍的火枪部队。所以在雅克萨吃了火枪大亏的清军,火枪装备也不断更新。

也正是从雅克萨之战起,清军的火枪装备比例不断提高,火枪性能也不断升级,战术更是日新月异。雅克萨之战五年后,即1691年时,康熙皇帝就在先前“汉军火器营”的基础上,增设了“八旗火器营”,清军还在是年的阅兵里,演示了“连环枪式”等多种火枪齐射战术,战术水准达到国际先进水平。到雍正年间时,清军的火枪装备已经向各省普及,沿海各省驻军的火枪装备比例,已经占到了三成以上。这个装备率,已经远远超过了明代的水平。

火枪的装备也是日益更新改进。特别是雍正年间时,面对装备凶悍土耳其火枪的准噶尔骑兵,清王朝也见招拆招,迅速引进仿制,以本土强大的军工力量,升级出更轻便威力更凶悍的“赞巴拉克鸟枪”(清朝人也称之为“大鸟枪”)。清王朝能够历经康雍乾三代,彻底平定准噶尔叛乱,捍卫西北的领土完整。这不断升级的“大清火枪”,就是背后英雄。

那么问题来了,既然清王朝的火枪,曾经如此凶悍,那为什么后来却停滞不前,以至于近代时惨遭痛打呢?

首先一个原因,应该说“聪明没用在正处”。大清火枪不断升级不假,甚至鸦片战争前夜,还在不停进步。但这类“升级款”的火枪,基本都是“御用火枪”,即“特供”大清皇帝们玩乐的枪械。比如“雍正御用花交枪”“乾隆御用准正神枪”“乾隆御用奇正纯枪”“乾隆御用应手枪”等。这类“御用火枪”,不但性能先进,射程射速杀伤力都是同时代一流,且做工也相当精美,至今被视为名贵收藏品,动辄在国际收藏品市场拍出高价。

另外还有特供皇家子弟耍完的各类“特制火枪”,比如“花奇枪”“花线奇枪”等枪械,都是大清皇子们的最爱,性能也远好于清军装备的火枪。清代皇室许多名人,也都是玩枪的高手。比如嘉庆的儿子旻宁(道光皇帝),做皇子时就是神枪手。嘉庆年间天理教奇袭皇城,危机时刻就是旻宁手起枪落,连续击毙天理教首领,这才有惊无险保住了皇城。全程精彩表现,堪比枪战大片。

以这个意义说,一直到鸦片战争前,大清“造枪”的水平都不差。可就算水平再好又如何?这么好的枪械,主要都用来供皇家打靶打猎,造的再好也不过是玩物,于国防建设半点用都没有。

而第二个重要原因也正在于此:比起越发突飞猛进的皇家用枪来,清王朝的军用火枪,从雍正年间至鸦片战争前,却是越造越烂。

如果说雍正帝在位时期,是清王朝“造枪”的一大高峰期,那么随着乾隆年间成功平定准噶尔叛乱,清王朝的“火枪事业”,也迅速转入了低谷。一方面是乾隆皇帝大规模的“修订四库全书”运动,使大批军工科技图书遭到焚毁,“造枪”技术也因此停滞不前。除了“特供”皇家的枪械外,军用枪械也就一代比一代烂。外加清王朝腐败加剧,就算再好的技术,偷工减料也成风,枪械质量也就每况愈下。

比如乾隆年间的名将福康安就曾叹息,清军的火枪水平,不但一代比一代质量烂,而且“所见枪靶,一经磕击,即有损坏”。到了鸦片战争前,情况就更糟,清朝沿海驻军的火枪,有的竟然一百五十多年都没有更换过,成了名副其实的“老枪”。而且就这类老枪,性能竟比新枪靠谱。鸦片战争时,清王朝临时赶制的火枪,性能竟一支赛一支坑,新造的火枪“枪身长出尺许,配操不能便”,工艺水平常见严重不合格。

如此毛病,说起来,那真不是“不引进”“不学习”的事儿。鸦片战争打到这么惨,只怪清王朝封闭,那更是找错了病因。火枪的背后,不止是保守的脚步,更是积弊已久的王朝顽症。这,却是比战场胜败,更值得思考的事儿。

参考资料:郭晔旻《雅克萨大捷与帝国的沉沦》、张建《火器与清朝亚洲内陆边疆之形成》、毛宪民《清代火枪述略》、《清代诸帝与御用火枪》、茅海建《天朝的崩溃》

作者:我方团队张嵚

早在雅克萨之战中,就尝到了西方武器的厉害,大清为何还不引进?

雅克萨之战的俄军武器谈不上有多厉害,十七世纪的火器能有多厉害?

清军和俄军一共打过两仗,第一次雅克萨之战时,俄军与清军用的都是鸟枪,双方都需要一个支架来托起枪才能瞄准,不过俄军用的支架是战斧,所以俄军的鸟枪手可以发动冲锋,用白刃战杀退清军。这使得清军在短兵相接的时候被俄军吊打。然而雅克萨毕竟离沙俄的欧洲大本营太远,缺乏重武器,所以当清军搬出大杀器神威大将军炮后(清军的杀手锏),俄军立马就被炸懵逼了。

第二次雅克萨之战,此时俄军的武器才算是领先了清军。当时俄军已经基本上完成了火绳枪到燧发枪的换代,八百多支枪里面有七百多支燧发枪。这种燧发枪不仅射程远,而且更加机动灵活,射速也领先鸟枪,打得清军鸟枪手溃不成军。不过还是老问题,俄军没有足够多的重武器,当清军的神威大将军炮出马后,什么问题都摆平了。

说到这里很多人应该都看出来了。这两次战争本来暴露出了清军火绳枪落后的问题,但是由于清军有大炮镇场子,每次都是拿大炮解决俄军。所以清军从这两次战争中悟出的道理不是改进鸟枪,而是造更多的大炮。

这里注意了,清军领悟的道理是“制造更多的火炮,不是制造更多的先进火炮”。

清朝和沙俄签订《尼布楚条约》后,准噶尔又杀到了喀尔喀蒙古(外蒙古)。其实当时准噶尔兵所持有的火器是比清军要先进一些的,几乎都是俄制的燧发枪。

但是,由于噶尔丹入侵喀尔喀时,他的侄子策旺阿拉布坦把他的准噶尔老窝给端了。这就导致噶尔丹无家可归,只能率三万人与清军十万大军火拼。最后两次大战下来,噶尔丹都是因为兵力劣势才被清军打败。

▼清军与准噶尔军用火器对射▼

雍正九年(1731年)五至六月,清军发动了一场偷袭准噶尔老巢的战争。这一战在历史上被称作“博克托岭、和通泊之战”。

在这一战中,清军一万八旗兵被全歼,损失惨重。战后,清军这才意识到自己的武器装备太落后了,开始改进火器装备。

但是,清军换装的学习对象是准噶尔。这就很搞笑了。

试想一下,准噶尔的火器是从哪来的?是从沙俄进口的。那沙俄的火器是从哪来的?是从西欧仿制而来的。

这也就是说,如果西欧是祖师爷,那么沙俄就是师傅,准噶尔是徒弟。清军按照准噶尔的火器水平换装,只是人家徒孙的水平。

不过,清军好歹是换装了,开始引进和仿制准噶尔人使用的重型火绳枪。乾隆皇帝继位后,清军基本全部换装了这种装备。虽然这种火绳枪并不先进,甚至落后于西方国家一百年,但是相较于和通泊之战前,清军使用的明朝鸟枪还是有很大进步的。

▼换装了重型火绳枪的清军▼

到了乾隆时期,清军与缅甸大战四次,当时缅甸土著士兵使用的是英制燧发枪,而清军依然是老玩意。

看武器都知道,清军比缅甸落后。但是由于缅甸士兵的素质不行,发挥不出英制燧发枪的优势,没有打醒清军。而当清军搬出压箱底的大炮后,立即就能扭转战场颓势。所以清军一直到十八世纪时,仍然没有意识到自己的武器落后问题,依然迷信火炮,陷入了疯狂造炮,利用数量取胜的恶循环。

这一点很好理解,缅甸军队的英制燧发枪在战场上并没有起到致胜作用,而清军的火炮能起到决胜作用。所以清军也就不愿意浪费钱换装当时最先进的燧发枪。

清军不愿意花钱更新装备,那当时的欧洲国家呢?由于当时欧洲国家拿破仑战争和工业革命的影响,军事技术有了一波从量变到质便的进化。

十七世纪初,欧洲发明了线列战术;

十八世纪初,英国军队发明了刺刀;

十八世纪末,拿破仑将炮兵的地位上升为了战略兵种;

1840年时,也就是在英国发动鸦片战争的同一年,普鲁士军队装备了史上第一款后膛枪;

人家在大步流星的往前冲,清军依然在原地踏步。

不过,还是要实事求是的说。第一次鸦片战争期间,英军的火力还没有对清军形成碾压的优势。

因为第一次鸦片战争期间,清军的火炮和火绳枪虽然落后,但是数量多。当时清军一共装备有11万门炮,26万支火枪。虽然其中绝大多数都是破烂玩意。但是数量大,英军也吃了不少苦头。

那么,既然当时清军的火力相比于英军,还没有到被碾压的程度。为什么清军的战果却是一塌糊涂的呢?

这是因为,清军的肉搏战不行。在长达两年的第一次鸦片战争中,清军在肉搏战当中打不赢英军,每每都被英军虐。所以最后才输得一塌糊涂。

其实只要翻阅一些老资料就能发现,清军当时并不是拿着大刀长矛与英军在作战。清军也是拿着火枪、火炮和英军对射。虽然火力要差很多。

但是,很快英军就发现了清军存在士气低落的问题。于是,从虎门之战开始,英军在投入战斗后,直接就以火炮掩护加步兵登陆肉搏的作战方式,向清军发动白刃冲锋战。清军见到英军冲锋,一般都是还有没有接上短兵,就会一哄而散。

比如虎门之战,英军先是轰击清军炮台。遭到清军的火炮还击后,便等待海水涨潮,用步兵冲击炮台。一个围攻,炮台上的清军就逃的没影子了。

另外,清军当时的后勤能力极差,根本集结不起大兵团。英军只有两万人,但是每次遭遇清军,人数都比清军多。

火力没人家强,白刃战也不敢玩命,兵力也比人家少。这仗还怎么打?(这三点恰恰就是清军在雅克萨战胜俄军的原因)

所以,清军的落后,并不是单单的武器水平的落后。清军和英军的较量,完全是一个古代国家和近代化国家的较量。

至于说,为什么清军在见识到沙俄先进的燧发枪后,不愿意仿制呢?

这个原因很简单。纵观整个康雍乾三世,清朝没遇到过任何一个体量和军事实力能与它匹敌的对手。因此,即使清军的武器已经老旧,但清朝凭借庞大的体量也足以局部碾压任何一个对手。

当时欧洲的火枪并没有在战场上对清军形成碾压优势。清军的火枪不行,但是架不住清军的炮多。每每当步兵扛不住了,清军就会搬出大炮救场。这就导致清军对火枪的重视程度越来越低,对火炮的迷恋程度也越来越高。

到了鸦片战争时期,清军对火炮数量的迷恋程度已经达到了不重技术,不重质量,只看数量的毛病。并且,由于迷恋火炮,更滋生了军队不愿近战的毛病。

第二次鸦片战争后,清政府终于意识到了火器的威力,开始大量进口先进的武器。清军也开始装备洋枪洋炮。

清军不敢白刃战,后勤落后的毛病依然没有改变。中法战争和甲午战争时,法军和日军只要发动冲锋,清军就有崩盘的可能性。一支近代化的军队不敢“刺刀见红”,装备再先进的武器又有什么用?

早在雅克萨之战中,就尝到了西方武器的厉害,大清为何还不引进?

大家好,我是晨曦小荷,我来回答这个问题。

早在雅克萨之战中,就尝到了西方武器的厉害,大清为何还不引进?

总体上,历史上的东西方是互相学习的,在东西方的碰撞中完成文明的传递,所以那种说清朝一点也没有引进或者发展西方武器的观点是不完全的。

清朝的建立,很大的程度上也依赖火器的使用,尤其是欧式火炮的改进型,并且大规模应用,才战胜了李自成、张献忠、南明。否则潼关它就跨不过去。而清朝击败蒙古等草原和高原势力更是依仗火器的先进性。所以清朝历来重视火器等武器装备的研发。

因为清朝初期是吃过火器大亏的,所以他们更能意识到火器的重要性。后来清朝各场战争,火器,尤其是火炮都是镇国神器。就比如雅克萨之战,也是依靠火炮来弥补火力不足的问题。从十五世纪到十八世纪的第一次工业革命前,军事工业基本没有质的改变,所以你能看到奥斯曼土耳其横跨亚非欧,莫卧尔王朝雄踞印度,中国地区的满清幅员辽阔,他们都仰仗着武器,尤其是大炮,将对手击败,保持战力优势,这是宏观角度看问题。比如1453年君士坦丁堡的陷落,就是大炮科技的成功。这个时期是广义蒙古的军事科技优势期。

这个时期,清朝大体上火器科技并没有落后太多,即使落后,也没有代差。所以引进的东西也就是那些东西,并没有质的飞跃。这个情况一直持续到渥巴锡东归,也就是乾隆彻底解决准格尔问题的时候,清朝都是巨无霸。渥巴锡是参加过俄国对土耳其战争的,当时比较先进的战术和武器,他们可是都见识过的。由此清朝不可能不知道沙俄和土耳其的情况。而沙俄摄于清朝的国力,也没敢进清朝国境来找渥巴锡麻烦,这就说明了乾隆时期清朝的实力。可以说乾隆时期既是清朝的顶峰,也是它败落的开始。这个时期正好对应着欧洲的第一次工业革命的时期,正是这个时期中国才真正意义上落后了。1735年到1795年在位,后又当了几年的太上皇。乾隆在位时间太久了!正应了那句生于忧患,死于安乐!

从拿破仑战争前后,俄罗斯帝国还可以充当欧洲宪兵,到克里米亚战争,沙皇俄国被英法联军打得满地找牙。更别提奥斯曼和莫卧尔以及清朝了,不过清朝因为离得距离远,还在做着天朝上国的迷梦。因为是工业革命,是以新动力为核心的工业,比如蒸汽机,这些都是西方的绝对机密,是不可能外泄给西方以外的地区的。由此产生的大制造业,比如高炉炼钢铁、制造高能火药等等,这才拉开了东西方的差距,以后西方就是吊打东方。直到1840年,清朝终于见识到了西方工业革命的成果了,那震撼就是:千年未遇之变局。然后我们中国就掀起洋务运动、日本也开始维新了,不过是一个成功了,一个失败了而已。就如同现在美国对付华为一样,那个时候西方列强也不会把最先进的核心技术传授给中国,你要买枪买炮可以卖你,就如同现在全世界的军火生意一样,但是核心的技术或者最先进的武器,想买没门。

紧接着第二次、第三次工业革命就发生了,这百年间,天地变化太快,抵得上以往的千年、万年。能自力更生、艰苦奋斗,我们才能迎头赶上,在第四次工业革命中取得成就,像华为一样有核心技术、有研发能力、有生产能力,这才是实质。焉知现在我们的武器就领先了?前事不忘后事之师,也许现在的战争更高的模式已经扩展到了外太空,而不是在地球本身的斗法了,君不见地球卫星已经能分辨地面上甚至地下的很小目标了吗?如果那外空间站或者卫星携带着武器或者弹头,焉知不是下雨似的攻击?而我们还在讨论是前膛枪还是后膛枪,是火绳枪还是燧发枪岂不可笑?

一家之言,多有偏颇,欢迎朋友们评论区留言讨论。

早在雅克萨之战中,就尝到了西方武器的厉害,大清为何还不引进?

两次雅克萨之战,清军还真没有必要惊叹对手武器的厉害。

当然,康乾时期,大清确实有机会认识到西式装备的厉害,并且作过一些“引进”。

然而, 并没有什么用。

雅克萨之战:总体水平没有什么差距两次雅克萨之战,清军都打得不错,基本上没有感觉到什么差距。

1、第一次雅克萨之战:碾压式的胜利。

第一次雅克萨之战前,彭春等人在侦察后表示:俄国人以木城为恃。发兵3000,携红衣大炮20具,即可攻取。

康熙闻奏,也表示:“攻罗刹甚易,朕亦以为然···”,只是不能轻敌,调发红衣炮,制造船只,准备妥当后再进攻。

当时,雅克萨城内有俄国人800多,除了少数妇女儿童外,大部分是武装人员,此外,城外还有一些俄国武装。

《孙子兵法》说“十则围之,五则攻之,倍则分之”,清军认为3000人可以攻破800多人防守的雅克萨,看来并不觉得俄人有什么特殊。

而接下来的战事,确实印证了“攻罗刹甚易”的判断。

1685年四月二十八,彭春率3000名战斗人远及部分水手、夫役组成的军队从瑷珲出发,五月二十二日抵达雅克萨城下。

一番交涉无果后,开打。

五月二十四日,清军击败了试图冲入城内的一伙哥萨克,击毙30余人,俘获10余人,清军无一伤亡。

五月二十五日黎明,清军开始攻城。

清军的部署,也体现出以火炮为中心的思想:(1)、副都统雅钦率军在城南“设挡牌土垄,施放弓弩,作欲攻之势”,虚张声势,作佯攻之状态;(2)、“潜进红衣炮于城北”,担任主攻;(3)、“于两翼放神威将军炮”,助攻。

清军的红衣炮的威力是不错的。其中,“神威无敌大将军炮”重2000余斤,制作精良,炮弹重6-8斤,射程远,威力大。

当时的雅克萨只是木城,在火炮攻击下迅速燃气熊熊大火。

黎明开始攻城,当天上午,清军就准备“三面积柴,将焚城”。俄国人丧生100余人,俄军遣使请降。

此战,清军先是以零伤亡成功打援成功,后又在攻城战中半天解决战斗。

这样的战果,清军真的还有必要去“认识到差距”吗?

2、第二次雅克萨之战:难度升级,但并不太难。

或许第一次雅克萨之战赢得太简单了,彭春有一点飘。

取胜后,他没有遵康熙“雅克萨城虽已克取,防御决不可疏”的要求,一把火烧了雅克萨据点就离开了,没有留下警戒力量,甚至连周边已经成熟的庄稼(俄人所种)也没有收割。

因此,俄军次年春天就回来了,重新筑城。

这一次,俄人是完全按照军事要塞的标准筑城的:“其城夹木为之,中实为之,外之以泥”。土墙由草木、粘土、植物根夯实而成,宽一丈五尺,高一丈。城墙上有炮楼,城中有督军衙门和兵营,还有火药库、军需库和粮仓,并挖掘了水井、壕沟。

俄国总人数与此前差不多,都是800多人,不过这次全部是武装人员,另带火炮12门。

清军的兵力比此前减少了,康熙令萨布素“酌留盛京兵镇守,止率所部二千人,攻取雅克萨”。

交战过程如下:

(1)、六月初一,俄国人以部分兵力潜至城外壕沟,炮击清军,试图阻止清军控制城外要点。

清军以龙炮(轻型火炮)还击,击败俄军,俄国人烧毁城外房屋,退守城内。

(2)、清军进逼,连续击败俄军反击,在城下筑垒,完全压制俄军。

(3)、六月因俄人改筑了城池,清军火炮无法破城,而清军火枪数量只有50余支,远少于俄军(俄军火枪数百支),难以破城。

(4)、六月十二开始,清军改为长围久困,并控制水道(城内有水井,但俄军饮水仍主要依通向黑龙江的水道。俄人为争夺水道反扑失败后,退缩城内。

(5)、自当年十月开始,因俄国遣使议和,清军停止攻城,甚至为被围俄军提供医疗、食物人道主义援助,但是,到年底时,俄军800多人仍然只剩下150人,且大多数为坏血病患者和伤员。

(6)、次年七月,俄使入境,正式谈判开始,清军撤围。

此战,尽管最后以清军撤军结束,但2000清军完全将800多俄军压制于城内,除破城有困难外,轻型火炮战、野战,俄军并没有表现出任何优势。

此战,清军在装备上暴露的最大问题是火枪数量不足,2000人的军队,才50支火枪。

不过,这并不是清军认识不足。

由于平三藩、统一台湾的连年作战,火枪的消耗很大。1684年,也就是第一次雅克萨之战前2年,工部就汇报,仅汉军八旗火器营的鸟枪缺口就有3000杆。康熙旋即下令加紧制作,但到雅克萨之战时,至少参战的乌拉、宁古塔、盛京兵的装备缺口甚大。

因此,火枪数量不足,还真不是认识问题。

而且,清军的藤牌兵,已经可以削弱俄军火枪的威胁。

要知道,以藤牌削弱火枪的威胁,在明清战争、郑成功收复台湾的作战中都已出现。

显然,俄国人的火枪虽多,但也没到让大清“长见识”的程度。

所以,清军能够认识到差距的机会确实不多。

雅克萨之战赢得并不“丢人”第一次雅克萨之战赢得过于轻松,不值太多讨论。

目前网络上诟病的是第二次雅克萨之战:围攻1年多不能克城。

不过,其实这并没有什么“丢人”的。

我们回顾同一时期的欧洲战场,攻城在当时仍然是一个世界性难题。

当时攻城,主要有两种方式:一种是以一鼓作气,追求快速破城;一种仍然是围攻战。

一鼓作气,快速攻城的典型代表,就是瑞典军队。

17世纪中后期,瑞典军队可以说是欧洲最精锐的军队,他们在三十年战争中曾大放异彩。

不过,在攻城战中,也常常“丢人”。

1658年,查理十世率军攻击哥本哈根。

结果,攻城失利,瑞典5800人的攻击部队,2000多人阵亡,而丹麦军仅阵亡20人,近100人受伤。

1718年,查理十二率3.5万人进攻仅有1400挪威人防守的腓特烈斯坦恩堡,结果,查理十二阵亡···

而围攻战,也往往是长围久困。

在整个17世纪,真正的“破城而入”并不多,围攻战大多是以防守方在压力下投降而告终。

而在东方,这种情况也很常见。

郑成功收复台湾时,围攻热兰遮城7个月,以对方投降告终。

而就在雅克萨之战前不久,10余万清军围攻昆明大半年,才以对手吴军“文武皆降”告终。

何况,雅克萨之战中,在围城三个月多后,因俄国已经先遣信使来谈,双方已出部达成协议,清军遂停止攻城,甚至奉命给城内提供人道主义援助。

因此,俄国人在《外贝加尔哥萨克》一书中提到,自1686年十月后,“狭义上的围困已经结束,只有轻度的封锁”。

沙皇已经派遣使者来谈,清军还要一味屠城,那是要与沙俄彻底闹翻。

显然,由于康熙需要准备应对噶尔丹这一更严重的威胁,康熙不希望与俄彻底闹翻。

因此,雅克萨之战的长围久困,既是当时极为常见的事情,又夹杂了政治考量,并不“丢人”。

一直重视火器发展的康熙其实,不需要俄国人提醒,康熙一直就比较重视火器。

在对付俄国人之前,三藩有较强的火器力量,盘踞台湾的郑氏更是从荷兰、英国获得了大量的西式火炮。

因此,康熙早已经见识过西式火炮了。

在平定三藩,统一台湾的战争中,康熙都非常重视火炮,尤其是新式西洋火炮。

康熙十八年,在康熙重建福建水师时,特意下旨,从刚刚原防守吴三桂的的湖北调拨新式西洋炮20具。(天子亲自下诏调20门炮,足见康熙对西洋炮的认识)

由于认识到火器的重要,康熙表态:军中火器,甚属紧要。

康熙不但重视火炮的制造,还会根据战场需要,提出研发需求,并曾亲自到卢沟桥试射火炮。

由于他的重视,康熙年间是清代火炮制造数量最多、质量最好的时代。

他的思想相对开放,重视利用传教士,学习、引进国外先进的武器制造技术。

康熙士十三年,他曾令南怀仁制造火炮,提出“越山渡水轻便利用”的要求,研发轻型火炮。

法国人白晋在给路易十四的信中,也对康熙重视学习西洋火炮进行着重汇报,并对“皇上想出的办法”(研发需求)表示了钦佩。

因此,在雅克萨之战前,康熙已经重视西洋火器了,还不必轮到俄国人来提醒。

俄国人也没有太多“新式西洋火器”事实上,雅克萨之战期间的俄国,其水平也不咋地。

当时,彼得一世虽已即位,但尚未开始改革。

当时的俄军,经常被兵力远少于自己的瑞典军暴揍,就是对付土耳其也十分吃力。

1689年,第二次雅克萨之战的这一年,彼得开始亲政,1697年,开始派人到西欧学习先进技术。

在那之后,俄国的整体军队装备水平才开始缩短与英、法、瑞典的差距。

因此,雅克萨之战,俄国人并没有带来什么新式西洋火器让大清“开眼”。

而雅克萨之战中,清军暴露出的火枪装备率过低的问题,直到2年后,才因乌兰布通之战,引起了康熙的重视。

乌兰布通之战,尽管清军的火炮发挥出色,但清军火枪装备率过底,在与准噶尔步兵远程作战时吃了不少亏。

因此,乌兰布通之战后的第二年,康熙加强火器建设,提高火枪装备率,到昭莫多之战时,火器装备普及率已大为提高。

所以,说到“认识”,准噶尔给大清的帮助比沙俄还大一些。

落后之本对于大清装备的逐渐落后,后人一直在找原因,有人把账算在康熙头上,也有人把账算在雍正、乾隆头上。

很多人认为:只要认识到新式武器的威力,大清就会虚心一些,就不会落后。

其实不然。

康乾时期,大清不缺乏认识到新式装备威力的机会。

雍正时期,准噶尔从瑞典、俄国获得过大量新式武器,并曾请瑞典铸炮师组织西式军工,制造的枪支、火药、子弹、大炮令当时俄国探险队长赞许“可比肩欧洲”。

乾隆时期,清缅战争中,缅甸军装备了大量来自东印度公司的燧发枪,给清军造成过很大的杀伤。

大清也不是没有认识到这些武器的威力。康熙、雍正、乾隆,都曾对对手的好武器进行了仿制。(比如,统一台湾后,以缴获的火炮制“台湾炮”;平定大小和卓后,以缴获的轻型火炮,制“回炮”)

可是,仅吸收一些好装备,也无法改变落后的命运。

康熙,算是清帝中比较开明的君主。

可是,他一面强调“军中火器,甚属紧要”,一面又严格限制火器相关技术的推广。

他愿意请西洋传教士制造新式武器,却却严禁民间铸造和制造火器,而对于子母炮等相对先进的火器,也只装备给八旗,连绿营也不装备,以防威胁其统治。

技术被严格限制,相关技术就无法得到进步,新式装备吸收一件是一件,始终只是“奇技异巧”,不可能推动整体装备技术的进步。

康熙以后,大清参战多以绿营为主,主要的参战部队根本接触不到新式装备,新式装备也就无法在实战中发展出相应的战术!

所以,大清库中有不少先进装备,但既没有大规模生产,更没有得到应用。

因此,后来左宗棠在西安,八国联军在北京,都曾被“曾经的装备”吓一跳。

打了一辈子仗的左宗棠不知道大清早就有这些新式装备了,而洋人更是纳闷:他们有这些新式装备,怎么不用呢?

社会整体发展落后,自然科学停滞不前,即便见识到了一些新式装备,也无济于事。

早在雅克萨之战中,就尝到了西方武器的厉害,大清为何还不引进?

明朝和清朝是截然不同的。1521年,明朝和葡萄牙爆发屯门海战,最终获胜,但吃了对方火炮的亏。明朝政府战后立刻下令仿制葡萄牙的战船和火炮,这就是蜈蚣船和佛朗机炮,几十年后佛朗机炮在明朝几乎无处不在。

1548年,明朝在剿灭海盗的作战中缴获了鸟枪,觉得很不错,从此开始仿制。1558年造出了一万杆。1598年,明朝得到土耳其使臣带来的重型火绳枪,决定仿制,就是鲁密铳。1600年,明朝打捞英国沉船的舰炮。1621年,明朝从澳门引进西方先进的枪炮还有工程师。

明朝啥都好,仿制的意识很强, 火器著作还非常多。就是财政和工匠制度太奇葩。导致仿制的枪炮质量不行。徐光启奏请完全按照西法练兵,明朝彻底没有钱,只好作罢,直到灭亡。

对比大清财政制度强得很,但是学习和仿制的意识几乎没有,在和俄国,缅甸,越南,葛尔丹等几十年的战斗中,大清都吃了不少亏,但是没有觉醒,1793年英国使臣马嘎尔尼直接带着先进的枪炮进京演示,换明朝早就决定仿制了,但是大清无动于衷。1800年大清的军备走向废弛,造的枪炮又落后,质量又差,甚至还要挖出来两百年前的明朝大炮用。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。