为什么齐国一直没有吞并鲁国?

齐国有一个很牛掰的始祖,叫姜子牙。这哥们帮着周武王姬发,搞定了商纣王,建立了周王朝,所以得到了齐国这么大的一块封地。

鲁国的开国君主其实是周公旦,这哥们灭了奄国以后,就把这里变成了自己的封地。不过他忙着辅佐周成王,压根没工夫管理,所以就让他儿子伯禽去管理鲁国。

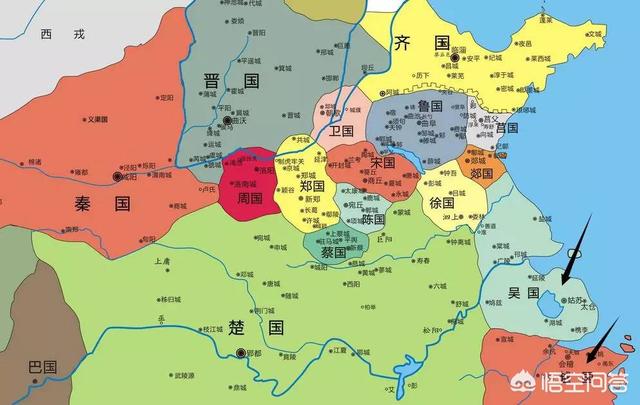

这俩国家是紧挨着的,不过鲁国的实力一直都比不上齐国。为啥齐国就是不灭了鲁国呢?最后反倒是让楚国占了一个大便宜。

一、齐国不是不想灭鲁国,是没这个胆子。看看鲁国的出身背景,就知道鲁国有多少人罩着了!你齐国的始祖是姜子牙,他是谁?他是帮助周武王打天下的军师,说到底,姜子牙就是给姬家打工的职业经理人。

鲁国的始祖又是谁?正儿八经的姬姓名人周公旦,他可是周文王姬昌的儿子,算起来也是姜子牙的半个主子。

一个是高级打工仔建立了诸侯国,一个是老板的儿子建立的诸侯国,你觉得前者敢随意去动后者吗?当然是不敢的。

而且鲁国身边有太多保护伞了,你齐国再强大,也不能把这么多保护伞全都给撤了吧?当时天下姬姓的诸侯国有多少个呢?说出来真的可以吓死人。

- 周文王的儿子们,分封的诸侯国有:管国、蔡国、曹国、郕国、霍国、卫国、沈国、毛国、郜国、雍国、滕国、毕国、原国、酆国、郇国等等。

- 周武王的儿子们,分封的诸侯国又有:古韩国、邘国、晋国、应国等,其中晋国那可是中原响当当的大国。

- 后代周天子们又陆续分封了一系列姬姓诸侯国:单国、杨国、郑国、刘国、莫国、魏国、韩国、西周国、东周国等等。

- 此外还有姬姓族人们的诸侯国:召国、燕国、古魏国、吴国、虞国、西虢国、东虢国等,虽不是周武王一脉的,但也是同族诸侯国。

来吧齐国,看你是要单挑还是群殴?单挑的话,那就是你一个齐国,单挑我们众多姬姓诸侯国,群殴的话,就是我们鲁国带着一帮姬姓诸侯国,群殴你齐国。

二、齐国敢动手的时候,鲁国已经强大起来了。由于众多保护伞的作用,使得鲁国不仅没有被齐国给吞并了,反而逐渐变得强大。尤其是在西周时期,鲁国从一个封地不足百里的小诸侯国,逐渐成为了足以和齐国单挑的大诸侯国。

齐国想要吞并姬姓诸侯国,那必然会遭到群殴,可是他们姬姓内部互相伤害的时候,却没有人会出面阻止。

比如说鲁国把周围的异姓小国吞并了以后,觉得这样还不够,所以就开始对周围那些同姓诸侯国下手了。鲁国抢占了大量的地盘以后,居然成为了一个相当强大的诸侯国,这你就不得不服了。

齐国是一开始就很强盛,毕竟是功臣建立的诸侯国。可鲁国是后来才发展得逐渐强盛的。等到姬姓诸侯国们互相兼并,天下老姬家的诸侯国逐渐减少以后,齐国终于敢动鲁国了。

可是齐国忽然发现,自己动不了鲁国,这哥们现在不仅有了自保的能力,而且从道义上也占据了上风。

为啥?鲁国一直都奉行周王室的各种礼仪,天下都在废弃这些礼仪的时候,鲁国是坚定的执行者。因此鲁国从道义上来说,也不应该被消灭。

齐国既然过去是给人家打工的,现在想要掠夺主人家的财产已经是很不地道了,如果再消灭了硕果仅存的礼仪之邦,那齐国估摸着会被贴上暴齐的标签。

三、周王室内部有人罩着。朝中有人好做官,这话不管放在哪个时代,都是相当正确的。其实不管人与人之间是这样,国与国之间,其实也是这么回事。

你以为鲁国除了那帮姬姓的小伙伴们,就没有靠山了吗?当然不是!周公旦在执政多年以后,虽说是把政权还给了周成王,可是周公旦家族的力量并没有撤走。

历史资料证明,周公家族和召公家族,长期以来一直都处于共同辅政的状态。而且一旦周天子不给力了,这两位还能出来联合执政。

比如说在周厉王异常昏庸的情况下,周公家族和召公家族就出面,将周厉王给放逐了。而此后的14年时间里,一直都是周定公和邵穆公共同执政,天下没有周天子,只有这二公。

而周定公就是周公旦的后人,由此可见,周公旦家族长期在周王室那儿起到至关重要的作用。尤其是在西周时期,只要他们家说一句话,你齐国还不是吃不了兜着走吗?

因此鲁国有这样一个强大的家族作为后盾,自然可以肆无忌惮地吞并周围的小国家,把自己给养肥了。不过同时鲁国还承担了一个重任,那就是周王室控制东方地区的重要力量。既然是周王室的人,你齐国怎么也要给几分面子吧?

四、问鼎中原的楚国,可没那么多忌讳。其实要说比较暴力的诸侯国,楚国也是当仁不让的。这哥们可不管你有没有保护伞,有没有人在朝中给你撑腰,只要吞并你能够壮大我,那么就必须要这么干。

当然了西周的时候,楚国不敢这么干,主要是在楚庄王问鼎中原以后,时间进入春秋时期,灭国大战才开始打响。

据史料记载,楚国先后吞并了45个诸侯国,其中大部分都是姬姓诸侯国,就问你狠不狠!所以说楚国对姬姓诸侯国压根就不感冒。

蔡国、越国、鲁国,都是在楚国手里灭掉的。楚考烈王看齐国迟迟不动手,所以自己就亲自出马把鲁国给收了。

就算是这样,齐国还是不敢动手。哪怕是巅峰时期的齐桓公时代,齐国依旧不敢轻易对鲁国下手。最终憋着憋着,就憋出了内伤。姜姓齐国还不小心被田家的人给取代了,你说憋屈不憋屈?

总结:齐国稍微动了一下手,就被人家群殴了。田氏代齐以后,齐湣王看楚国灭了鲁国都没事儿,那自己是不是可以把隔壁的宋国给灭了?但是他还是不敢轻举妄动,于是就联合起了楚国、魏国一起这么干。

结果三家的确是把宋国给灭了,还瓜分了人家的地盘。结果秦赵魏韩燕五国,居然以此为借口,联合起来把齐国胖揍了一顿。结果齐湣王兵败被杀,而齐国也差点灭亡。

齐国纵横了823年时间,可地盘居然还只是那么一丁点大,这就值得反思了。这也顾及那也顾及的话,咋办大事呢?

参考资料:《史记》

为什么齐国一直没有吞并鲁国?

当我看到有人问齐国为啥不灭了鲁国时,我噗嗤一下笑出了声,开什么国际玩笑啊。鲁国和齐国同在山东境内,两国算不上亲兄弟,但胜似亲兄弟。他们的先祖一个是周公旦,一个是姜子牙,一块睡过炕,打过仗的好战友。建国之初,好都来不及呢,哪有灭不灭的。那会只能好,周王室厉害着呢,是谁不服揍谁的时代啊。鲁国坚决贯彻周礼政策,一切向周看齐,一切以周为中心,在周代的众多邦国中,鲁国是姬姓“宗邦”,诸侯“望国”,故“周之最亲莫如鲁,而鲁所宜翼戴者莫如周”。鲁国成为典型周礼的保存者和实施者,世人称“周礼尽在鲁矣”,可以说鲁就是周之第二,这样一个政治上这么纯正的国家,齐国想灭,不想混了?打鲁国,就是打周王室啊。齐桓公可是口口声声吆喝尊王攘夷啊,政治上,齐国不敢冒这个险。后来周王室衰落,不考虑周王室这一块的时候,人家鲁国就不发展壮大了?

鲁国定都曲阜,当时地盘确实小,封土不过百里,后来陆续吞并了周边的极、项、须句、根牟等小国,并夺占了曹、邾、莒、宋等国部分土地,成为“方百里者五”的大国。国力最强时,疆域北至泰山,南达徐淮,东至黄海,西抵山东定陶一带,其统治核心区大多位于今山东济宁境内,亦包括泰安南部宁阳,菏泽东部单县、郓城,临沂平邑等市县。为周王朝控制东方的一个重要邦国。你看齐国心生想灭人家的时候,人家也不是当初的人家了。

齐国综合起来是比鲁国强,当时建国之初,齐国简其礼,就其俗不到半年就回周作了述职报告,而鲁国变其礼,易其俗,用了三年才回周作的报告。当时周公一看就作了将来齐国必定超过鲁国的预言,这个没错,老姜家确实聪明,又靠海,煮盐垦田,慢慢富甲一方,到齐桓公时已经是疆域濒临大海的东方大国。鲁国历经几代大公,一直都是周室强藩,震慑并管理东方,充分发挥了宗邦的作用。此时的鲁国“奄有龟蒙,遂荒大东。至于海邦,淮夷来同”,其国力之强,使得国人和夷狄之民“莫我敢承”、“莫不率从”。这种情形一直延续到春秋。春秋时期,鲁国实际已经是积弱之国,其主盟不若齐、晋之强,地势不及秦、楚之大,然而诸如滕、薛、曹、邾、杞等国皆勤贽,修朝礼;即使远在方域之外的谷、邓等国也不惮仆仆,至鲁来朝。小国亲鲁,皆因鲁乃周礼所在。这说明啥,说明齐国不敢灭鲁国,就像不敢灭周王室一样。再说了,春秋经过鲁桓公、鲁庄公、鲁僖公一致努力,使鲁国达到比较强盛的阶段,一度与齐国争夺东方的霸主,鲁僖公更曾领导诸侯抗衡过楚成王与晋文公。

齐国是大国不错,大国也有大国的烦心事,也不可能天天想着灭鲁国啊。这不在齐丁公三传至齐哀公时,被人家纪侯进了谗言而被周夷王烹杀。逼着齐胡公在前866年为防纪国暗算,还从营丘迁都至薄姑呢,也没见他立马去打纪国啊。

管仲辅佐齐桓公称霸的基业,是齐僖公打下的基础。那时齐僖公先后与郑,鲁等国结盟,对齐国国际上的闯荡都给予了极大帮助,感谢还来不及呢,这段时期齐国也不会想着去灭鲁国。

齐桓公死后,霸业崩溃,又在和晋国的鞌之战中大败,那会想打鲁国,也只是解气,再者那会晋国已是霸主,哪能坐视不管,率鲁、宋、卫、郑、曹、莒、邾、滕、薛、杞、小邾共十二家诸侯兴师伐齐,齐灵公亲自率师御敌,在平阴被联军大败,自此无力称霸。无力称霸,还灭什么鲁国啊。

后齐国公室也逐渐衰落,大夫专政。到了晏婴主持国政时期,虽使齐国一时大盛,但晏婴啥样的人啊,谦恭下士,哪能去做出灭人祖宗的事啊,所以鲁国继续持有。田氏代齐后,更没心思管这些事了。直到楚国称霸以来,以蛮夷自居,自称为王,管你政治血统纯正不纯正,不服就干,最终鲁国被楚国这个愣头青所灭。齐国呢最后被秦国所灭。

所以纵观齐鲁二国,齐国是大国,但鲁国比不了你齐国这个壮汉,虽瘦点,也是七尺男儿不是,偶尔欺负下可以,把人灭了,还是省省吧。

为什么齐国一直没有吞并鲁国?

齐国每天醒来第一件就是想怎么吞并鲁国,晚上做梦也想着吞并鲁国,但是齐国不敢真的行动。鲁国首任国君是姬伯禽,他有个猛的不像话的老爸周公,就是周武王死后,周公辅成王的那个周公。他和齐国首任国君姜尚,镇压了武庚之乱灭国数十以百计,齐国动一下周公就要灭了他,因为鲁国的存在就是为了分割开东夷族,让齐国的莱夷和今天江苏的淮夷不能做大,就这样北面还放了个姬姓燕国。因为商人初定东夷就是最大敌人,要不是齐国有镇压商人之功。说不定就被灭了,你说这会儿齐国敢动鲁国不?

等到齐桓公时代,齐国国力大增,周王室实力下降,齐国终于有了和鲁国一较高下的本钱,但是你也架不住人家亲戚多。此时中原整个都是大大小小的姬姓封国的,你齐国也只能夹着尾巴嚎两下,然后带着姬姓诸国打打北面的夷狄,吓吓南边的楚国,美名其曰“尊王攘夷”,做做霸主的干瘾。但就这样人家姬姓诸候也不爽的很,很快就确认了团结在最强亲戚晋国的周围,打服周围的蛮夷路线来了,春秋争霸就变成了晋楚争霸了。齐国也就更不敢动鲁国了,打不过楚国还不过你齐国么!齐国只能继续忍下去。

熬到了战国以后,大家都吞并无数姬姓小国,齐国也抢了不少鲁的地,但就是不敢灭鲁国,一是鲁国本身国虽弱,但不乏一战之力,打起来损失太大,南鲁北燕的格局下,打鲁国燕国肯定不会坐视不理,韩赵魏也不希望齐国西进,所以鲁国半死不活的继续存在着。

直到楚国把周边能打的都打下来了,楚考烈王北上攻鲁,这时候齐国才敢和楚国联合灭鲁,就这样都不敢承担灭鲁的罪名,让楚国动的手,楚国是债多了不愁,反正前后已经灭了上百姬姓诸侯了,多一个鲁国无所谓,地盘多分一点就行了,楚齐就这样愉快的把鲁国分了。

为什么齐国一直没有吞并鲁国?

鲁国在春秋时期是一个中等强国,他的建立者是周武王的亲弟弟。在鲁国的旁边还有一个强大的国家,那就是齐国,其建立者是姜子牙。

齐国、鲁国交战多年,齐国虽然处于优势地位,但始终没能灭掉鲁国。第一是因为鲁国也有一定的实力,第二是因为齐国不敢放手去干。

到了战国时期,鲁国夹在齐国、楚国两个大国之间,根本无法有所作为,逐渐沦为其他国家争霸的筹码。

公元前255年,楚国的军队北上攻占鲁国领土,延续了700多年的鲁国灭亡。至此,鲁国的末代君主鲁顷公姬仇沦为亡国之君。

鲁国虽然距离齐国的领土最近,可是最终却被南方的楚国灭掉了,原因是当时的齐国已经没有能力消灭鲁国了。

春秋、战国时期,鲁国一直是一个中等强国,从最初的方圆百里之地扩张到方圆五百里左右。鲁庄公统治时期,鲁国与齐国为了争夺东方霸权,曾频繁地爆发战争,双方各有胜负。

历史上著名的“长勺之战”就发生于公元前684年,齐国战败,鲁国获胜。不过,到了春秋中期以后,齐国、鲁国的国力差距越拉越大。齐国后来变成了东方最强大的诸侯国,并出现了齐桓公姜小白这样的霸主,而鲁国则因为内乱不休,始终只是一个中等国家。

几百年来,齐国虽然夺走了鲁国大片领土,但始终无法消灭鲁国。直到公元前255年,楚国军队攻占鲁国全境,俘虏了鲁国的末代君主鲁顷公。

按理来说,鲁国距离齐国最近,可是反而被远道而来的楚国灭掉了,这是为什么呢?

第一、齐国是有能力消灭鲁国的,不过齐闵王把精力放在了宋国身上,而鲁国则避免了亡国的命运

齐国在战国中期贪图宋国的淮北之地,勾结韩国、魏国一起讨伐宋国。宋国的国力虽然不如齐国,却大量消耗了齐国的有生力量。公元前286年,齐国发动灭宋之战,一举消灭了号称“五千乘之劲宋”的淮北宋国,结果也耗尽了齐国的国力。

鲁国作为齐国的邻居,没有遭到齐国的攻打,是因为齐国把主要精力放到了宋国身上。

第二、齐国在灭宋之战后仅仅过了两年就遭到了“五国伐齐”,差一点亡国灭种,从此以后便没有能力再对付鲁国了

公元前284年,齐国遭到秦国、燕国、赵国、魏国、韩国的联合打击,齐闵王被杀,齐国仅仅剩下两座城池没有沦陷。此后,齐国方面虽然侥幸复国,但已经元气大伤,沦为边缘化国家,没有能力再讨伐鲁国。

这个时候,齐国就算想要消灭鲁国也没有实力了。因此,鲁国这块“肥肉”虽然距离齐国近在咫尺,可是还是延续到了战国末期,成为传国700多年的国家。

公元前255年左右,南方的楚国为了弥补常年以来被秦国打败而造成的领土损失,只能从弱小的鲁国身上去获取领土。楚考烈王挥师北上,攻占了鲁国全境。

为什么齐国一直没有吞并鲁国?

齐鲁相邻,两国相爱相杀许多年。

不过,最后灭掉鲁国的,却是楚国,而不是“近水楼台”的齐国。

这是为什么呢?

春秋初期——齐桓公时期:实力基本相当,互有胜负鲁国国君,是圣人周公的后裔;齐国国君,是功臣吕尚后裔。

因此,周天子分封诸侯时,两国都是政治地位最高的诸侯。

西周时,齐、鲁与晋一起“为周室辅”,基本上保持了友好。

春秋开局后,齐、鲁两个邻近的大国迅速展开了激烈的竞争。

不过,春秋初年的鲁国实力并不弱于齐,在竞争中不落下风。

鲁桓公十三年,鲁与纪、郑联军击败了齐、宋、卫、燕联军。

鲁庄公九年,鲁国干涉齐国内政,试图支持公子纠与公子小白(齐桓公)夺位。结果因轻敌为齐军所败。

鲁庄公十年,齐国进攻鲁国。著名的“曹刿论战”发生,鲁军在长勺之战击败齐国。

不久,鲁国又与齐、宋联军战于乘丘,鲁击败宋军,齐师败走。

可以说,春秋初年,鲁齐之间,鲁取得了1败2胜的战绩,不落下风。

齐霸业时期:秩序齐桓公任用管仲改革后,齐国的优势开始明显起来。

齐桓公五年,齐国灭掉了依附于鲁的遂国,并再次与鲁作战。

鲁以曹沫为将,三战三败,鲁被迫求和。

不过,在盟会上,曹沫劫持齐桓公,逼迫齐国归还侵占鲁国的土地。

齐桓公原本想要反悔,但管仲提醒“守信于诸侯”,遂如约。

这,也体现了齐国强盛后,一直没有对鲁灭之后快的根本原因。

齐桓公、管仲选择的外交路线是“尊王攘夷”,通过重建中原诸侯秩序来确立霸业。

因此,尽管齐桓公的征伐,多以“尊王攘夷”旗号进行,而已经服软且政治地位极高的鲁国,齐是没有理由进一步侵略的。

春秋末年-魏国霸业时期:鲁国生存之道齐桓公之后,齐国霸业中衰,但是,鲁国的国力衰弱得更快,因此,齐对付鲁还是绰绰有余的。

齐桓公去世后不久,就又发生了齐国讨伐鲁国的战争,鲁僖公派人一顿忽悠,把齐孝公说退了。

此后,鲁国开始了“抱大腿”求生存的道路。

鲁国先是采取“联楚制齐”的策略,在城濮之战后,鲁又麻溜拜晋为老大。

此后百年间,晋国成了鲁国抵抗齐国的主要倚仗。

由于齐国进攻鲁国,出发了晋齐之间两次大规模作战,“鞍之战”、“阴晋之战”,晋都大败齐军。

因此,终春秋之世,在晋国的保护下,齐国对鲁的侵略难以得逞。

而且,由于齐国的内乱,齐国还多次把侵略鲁国的土地归还。

比如,鲁定公时期,孔子在鲁国行相事。“齐侯惧,乃止,归鲁侵地而谢过”。(虽然我也不明白齐国为何如此畏惧孔子,但齐国归还土地的结果是真的)

其后,田常在齐掌权后,“欲亲诸侯”,“齐归我侵地”。

战国开始后,强大的晋国消失了,但鲁国又抱着魏国的大腿。

魏惠王的几次会盟,鲁国都是积极参与者。

可以说,抱大腿以抗击齐,是鲁国衰落后的生存之道。(当然,鲁国对齐国也多持“孝敬”态度,采“两属”策略)

当然,这一时期,鲁国仍有一定实力。

战国初期,鲁国曾以吴起为将,击败齐国。

老大“罩着”,加上自己不错的实力,鲁国足以自存。

魏国霸业衰落--齐愍王时期:齐国的算盘魏国霸业衰落后,齐国一度成为东方的霸主。

魏国这个老大没有了,鲁国找到了楚国。

不久,楚、鲁联合,一起攻齐。

齐国使者出使鲁国,说:齐楚势均力敌,胜负难料。不如你先保持中立,以后谁胜了,你再跟谁一起好不好?

鲁国采纳其言,不与楚联合。

此事,说明了齐、鲁之间微妙的关系。

当时的楚国,毕竟不是春秋时期的晋国、战国初期的魏国,“罩不住”鲁国,鲁国很难凭之对抗近在咫尺的齐。

另一方面,对齐国来说,他有更大的算盘,只要鲁国保持中立,他可以先不攻鲁国。

齐国的算盘,是先灭宋。

一旦吞并宋,鲁国就是瓮中之鳖!

前286年,齐灭宋。“泗上诸侯邹鲁皆称臣,诸侯恐惧”。

当然,齐国算盘到底未能得逞,很快被围殴,国力一落千丈。

五国伐齐-鲁亡:无力。乐毅伐齐之战后,齐国国力一落千丈。

齐自己的五都中,高唐为赵所夺,平陆为魏所取,连自己的五都都拿不回,又有何力灭鲁呢?

田单复齐仅三年,秦攻破楚都郢,楚迁都至陈,开始将发展重点调整到东方。

如此,齐已无力与楚争夺泗上了。

前261年,楚攻取徐州,前255年,楚灭鲁。

特殊政治地位的“护身符”在整个春秋战国时期,鲁国特殊的政治地位,也是其得以弱而不亡的重要因素。。

在周天子的诸侯体系中,鲁国地位是最高的。

鲁国拥有“天子礼乐”的巨大权力。即:直接以周文王为祖先,建立宗庙供奉,并定期剧性祭祀。

尽管天下早已礼崩乐坏,但表面工夫上的礼乐宗法还是要讲的。

春秋时期,姜齐是地位仅次于鲁国的。作为旧诸侯体系的既得利益者,保持对鲁的适当克制,也是确保自己特殊政治地位,对齐是利大于弊的。

田氏代齐后,很长时间内,都没有被周天子认可为诸侯,其一直渴望“名正言顺”的政治地位,自然也要对鲁保持适当克制。

而在田氏得到承认并击败魏国后,一度与秦并列“东西帝”,成为现有秩序最大的破坏者。

但是,对于周、鲁,列强都长期保持特殊克制,以免引起“诸侯恐”。

直到长平之战后,这种克制才基本消除。

前256年,秦灭周,一年后,楚灭鲁。

总的来说,鲁国特殊的政治地位,外加一定的规模实力,使其无论在政治上还是地缘上都长期得到“特殊关照”,使齐难以吞并。

为什么齐国一直没有吞并鲁国?

鲁国虽然实力不是很强,但鲁国的设立目的就是为了监视东方不听话的诸侯的。鲁国是周公旦后人所建立,政治地位极高。在礼制中可享受准天子礼仪,是诸侯中名副其实的诸侯长。上面有周天子撑腰,下面手下一帮子姬姓诸侯国拥护。连周平王继位都要过问鲁国,齐国自然不敢动。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。