齐国是猪吗?为什么看着秦国灭掉其他5国?

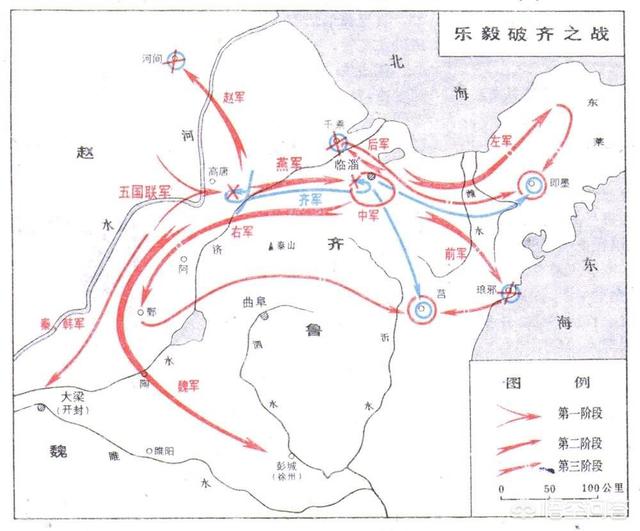

公元前284年,乐毅带领燕、赵、韩、魏、秦五国联军讨伐齐国,一口气拿下齐国72座城池,将临淄城内的齐湣王赶到了莒城,结果被楚国将领淖齿所杀。

从此以后东方大国齐国,一蹶不振。即使后来田单复国,齐国也失去了过去的风采。公元前230年,秦始皇攻灭韩国,开启了灭国大战,你让齐国何去何从?

齐国是吃过其他六国的苦的,他知道这帮瘪犊子没一个好东西,当初齐国灭国就是拜他们所赐,你觉得齐国还会出手相助吗?

一、五国伐齐后,齐国变得乖巧多了。田单复国以后,齐国的画风立刻变了。当初齐湣王是看谁不爽就揍谁,感觉他自己就是天王老子,谁都要臣服于他。

结果被乐毅带着一帮五国马仔胖揍了一顿,不光连老本赔光了,连自己的小命也给折掉了。田单复国以后的齐国,变得乖巧可爱了起来。

此后虽然赵国和秦国也曾经多次出兵叨扰齐国,可齐国在齐襄王和齐王建的统治之下,始终保持一副乖巧可爱的模样,不跟这帮强悍的对手一般见识。

久而久之,大家似乎明白了,齐国近些年,对整个战国的局面,已经没有多大影响了,于是大家开始慢慢淡忘齐国。

而这期间,齐国一直努力发展自己的经济。乐毅这帮人不地道,攻占了齐国的城池以后,没把这些地方当成自己的地盘,任意烧杀抢掠。

所以等到田单复国以后,齐国的经济水平一落千丈,几乎就是一夜回到解放前的那种,出去要饭人家都嫌你穿得寒碜。

齐襄王和齐王建是比较有自知之明的,他选择以和为贵,努力发展经济,打通了与各国之间的贸易,甚至连秦国都成为了齐国非常友好的战略贸易伙伴。

二、范雎入秦,改变了秦齐之间的关系。范雎是魏国人,魏国作为人才输出大国,魏惠王在位期间不知道向天下输出了多少人才。商鞅、张仪、公孙衍等等全都是从魏国跑出来的,范雎自然也是。

范雎到了秦国以后,通过帮助秦昭襄王夺取权力,从而博得了秦昭襄王的信任。这个时候范雎提出了远交近攻的秦国国策,这对秦国来说那是相当重要的。

远交近攻,也就是跟远处的敌人交朋友,对身边的邻居发起进攻。这样做有一个好处,那就是不会遭到群殴。

过去天下诸侯一言不合就要合纵,也就是合起伙来欺负一个。秦国被六国欺负过,齐国也被六国欺负过,秦国要没有函谷关,其实也会落得亡国的下场。

两个同病相怜的国家,这个时候终于走到了一起。友谊的双手紧紧握住的时候,也就是齐国掉入秦国圈套的时候。

远交近攻的政策,影响深远,可以说后世几代秦王,一直都坚持这一国策。一直到秦始皇之前,秦国都未曾对齐国有过大规模的征伐。

所以说齐秦两国的关系,在战国末期不要太好哦,人家好得就差穿一条裤衩了,各种贸易合约也签订了,齐国也占了秦国若干便宜。你现在要齐国去帮助其他五国揍秦国,你觉得他可能答应吗?

三、齐王建这个人,本身脑子就不太好使。齐王建的大脑,真的是一言难尽。你说这长的不是个脑袋吧,偏偏跟能吃能喝。你说这长得是个脑袋吧,可齐王建什么主见都没有。

人家楚怀王、汉献帝都不想成为傀儡,曾经为此而奋斗过。可齐王建偏偏乐于做一个傀儡。架空他的君王后挂了以后,他立刻把自己的舅舅后胜找来,继续架空自己。

这世上真的有这么一回事,你说说,齐国碰上这么一个国君,怎么可能不亡国呢?齐国又不是他后胜的,他只需要在宰相位置上老够本了,才不会去管齐国的死活。

所以秦国正是抓住了齐王建没脑子,而宰相后胜是个大贪官的这个机会,果断对齐国实行了软暴力。

这种招式,对齐国这两位君臣来说,简直就没有任何招架之力。齐王建没什么脑子,全听后胜的。后胜的腰包里塞满了秦国送来的钞票,那自然是为秦国说尽了好话。

以至于后胜让齐王建臣服于秦国,齐王建还真的照办了。大哥啊,你可不是三岁孩子,你好歹也是一个年近六旬的人了,咋思想这么简单了。

我看就是天要灭了六国,所以才会派遣了后胜和齐王建这两个活宝到了齐国。以至于他们忘记了所谓的唇亡齿寒。

四、秦灭六国,也不都是齐国的锅。有人说齐国支持其他五国,那六国就不会被秦国给灭了,各位看官们觉得这可能吗?当然是不可能的。

最近在放《大秦赋》,这里面有几个人就足以让大家很头疼。比如说演技出众的赵国丞相郭开,那可是秦始皇灭亡赵国的得力助手。这哥们一口气就灭掉了赵国的两位大将廉颇和李牧,为秦国东出提前扫清了障碍。

还有楚国的李园,春申君黄歇在的时候,好歹楚国还能撑一阵子。可李园为了私利居然宰掉了黄雪,自己担任了令尹,结果把楚国内部各大势力搞得离心离德,谁也不肯为楚国出力。

包括北边的燕王喜,那也是个不可多得的“能人”啊!这哥们一言不合就派自己的儿子太子丹去列国做人质。好不容易太子丹雄起一回,派荆轲去刺杀秦始皇,结果燕王喜却因为害怕王翦,把太子丹给宰了!这儿子估计不是亲生的,要不人生未免太辛酸。

你说说,老天爷给六国都派了些什么玩意儿。而且都是同一个时期出现,这不是天降机会给秦始皇灭了他们吗?

总结:齐国也是被六国伤透了心。我相信齐襄王在位期间,肯定是整天跟齐王建和君王后唠叨,表示六国都不是什么好东西,毕竟齐襄王是吃过那种苦头的。

所以君王后和后来的齐王建,对天下六国都没有任何好感。尤其是除了秦国以外这帮家伙,他们就是要侵吞齐国的土地,所以打不过秦国就反过来欺负齐国。

看透了这一点,你觉得齐国还会主动去拯救五国吗?当然不会了,我看他们是宁可被秦国给灭了,也不愿意看到那五国在那里嘚瑟。

参考资料:《史记》

齐国是猪吗?为什么看着秦国灭掉其他5国?

你说对了,此时的齐王建真的比猪还蠢。从一件事就能看出来,齐王建继位以后最初是有君王后摄政,也就是齐王的母亲。君王后去世前,她和齐王建有一段对话

君王后:我走以后,齐国有一个人可用。

齐王建:你先别说,我去拿笔墨记下来。

齐王建拿来笔墨,君王后说自己忘了,从这件事你就可以看出齐王建有多无能。但是君王后真的忘了吗?我们看看君王后是什么样的人,你就会觉得这里面肯定有猫腻。

君王后的丈夫是齐襄王,齐襄王父齐闵王,齐闵王是个能折腾的主,齐闵王号称东帝,既然有东帝,那就得有相应的西帝,敢号称西帝的当然只有秦王了,也就是当时的秦昭襄王。

齐闵王灭宋惹怒了诸侯,被齐国洗劫过的燕国抓住机会联合秦,赵,韩,魏五国组成联军讨伐齐国。楚国也没闲着,上演了一把无间道,说好去援助齐国的,结果见到齐王把齐王给砍了。齐襄王改名换姓躲到君王后家做了一个仆人,君王后觉得齐襄王气度非凡,私下里居然以身相许,把她父亲气的和她断绝了关系。后来齐国在田单的率领下得以复国,她也被立为王后。

君王后这样独具慧眼的人,怎么会把那么重要的事给忘了呢?那么解释只有一个,她是不愿说了。齐国后来的丞相是后胜,也就是齐王建的舅舅,君王后的弟弟。君王后推荐人才是为国,不推荐是为家,所以她也在纠结,她给了齐王一个机会,齐王没有抓住,从这也看出齐王建实在是扶不起来了。

一个强势的母亲,他的儿子一般都会懦弱。参见武则天,她的儿子一个比一个懦弱,反倒是她的孙子李隆基英明神武。君王后就是这样一个人,我们从一件小事就能看出来君王后的干脆利落。

秦国给齐国送了一堆连环玉,让齐国把它解开,齐国满朝君臣都没办法,君王后二话不说拿着锤给敲了,然后送给秦国潇洒的说了一句:“解开了”。

但是这也不能说完全是齐王建的问题,君王后的原因也很大。长平之战发生在公园前260年左右,而君王后在公元前249去世的,也就是说秦灭六国最关键的一站长平之战的时候是君王后摄政,但是赵过曾多次求援齐国,都被齐国拒绝了,甚至连粮食都不借,说明即便君王后也是坐看五国灭亡。

君王后死后,后胜做了齐国丞相,秦国给后胜送了很多金银财宝,收买了后胜。所以后胜极力劝齐王建不休战备,交好秦国。于是公元前230年秦灭韩国,齐国没动。公元前228年,秦灭赵国,齐国没动。公元前225 年,秦灭魏国,齐国没动。公元前223年秦灭楚国,齐国没动。公元222 年秦灭燕国,齐国没动。公元前221年,秦灭齐国,齐还是没有动。齐国就像死猪一样,打到其它人身上,它不动,打到自己身上也不动。

公元前221年,齐国不战而降,秦王政也兑现了他的诺言没有杀齐王,然后给了齐王一块只有他一个人的封地,齐王被送到封地后他还没动,既然实在不想动那只有饿死了,于是齐王建就被活活的饿死了,彻底的一动不动了。

齐国是猪吗?为什么看着秦国灭掉其他5国?

秦国统一之战,先捏软柿子韩国,其次灭长平之战后一蹶不振的赵国,再到胆肥派刺客荆轲的燕国 ,再到世仇魏国,三晋灭后,再到大国楚,最后逼降齐国。

在秦国攻打其他五国时,齐国不但不派兵援助五国,反而还派人去祝贺,这齐国君主是否脑袋秀逗?不懂唇亡齿寒的道理?

为此,笔者总结了以下几个原因。

一,六国合纵攻齐,与秦国远交近攻之策齐国,经过齐威王的励精图治,逐渐强大,并傲视战国列强。

齐国湣王时期,先灭宋国,其次南侵楚国,跟着又西侵三晋,齐国甚至想代替周王室,如此强大,令鲁国等小国皆瑟瑟发抖,各诸侯国亦恐惧不已。

(齐湣王时期战国地图)

公元前284,受够齐国欺负的各国列强:燕、秦、楚、韩、魏、赵,开始联合起来,一起攻齐,以名将乐毅为统帅,与齐军主力决战与济水之西(在今山东省济南西北),齐军大败,齐湣王逃回临淄,乐毅在劝回了各诸侯国军队后,自己亲率燕军,势如破竹直攻齐国,连战连捷,一连攻下70多座城池,齐国仅剩下莒城、即墨,两座城池被燕军兵围。

5年后,燕昭王死去,燕惠王继位,因中反间计,撤掉乐毅,以骑劫代替,被田单用火牛阵大破燕军,并在短短三个月中尽数收复齐地,经此一役,齐国元气大伤,无力再与秦抗衡,并成了一个弱国。

齐湣王也在莒城(今山东省莒县)被楚将淖齿杀死,他的儿子法章只得改名换姓,躲到太史敫(jiǎo)府上当佣人,因法章出身王室,气度非凡,且细皮嫩肉,被太史敫的女儿相中,两人遂经常在柴房私通。

后来,法章被立为齐襄王,他的老婆太史氏被封为君王后,4年后,两人有了个儿子,取名田建。

(君王后剧照)

十多年后,公元前265年,齐襄王去世,儿子田建继位 ,尊母亲君王后为太后,朝政大权落在君王后手里,她对于齐国的弱小和秦国的强大有着充分的认知。

因此,君王后掌权期间,齐国对秦政策是保持谨慎、谦让而不发生冲突,也即俗话说的认怂,认大哥。对其他国家则是好言好说,但抽身事外不援助不参与,之前六国差点灭齐,才过去十来年,可谓仇火未消。

“始,君王后贤,事秦谨,与诸侯信,齐亦东边海上,秦日夜攻三晋、燕、楚,五国各自救於秦,以故王建立四十馀年不受兵。”——《史记·田敬仲完世家第十六》

而秦国也很够意思,秦昭襄王在驱逐了魏冉后,采用范雎的“远交近攻”策略,齐、燕两国距离秦国远,便用结盟、贿赂的方式笼络这两个远国,希望它们不要插手秦国对其他国家的蚕食。

正是齐楚两国被笼络了不出兵援助赵国,白起才能打赢长平之战,坑杀40万赵国降卒。

下面说说秦国是如何笼络齐国的。

二,佞臣当道本来齐国是有些有识之士的,比如周子。

秦、赵两军在长平对阵之时,赵国因缺粮而派人来齐国求兵求粮,齐国大臣周子对齐王建说:“大王,不能让赵被灭啊,唇亡齿寒,也不要舍不得一些粮草,救了赵国,等于得到了一个抗秦的屏障啊。”原文如下:

周子曰:“不如听之以退秦兵,不听则秦兵不卻,是秦之计中而齐楚之计过也。且赵之於齐楚,扞蔽也,犹齿之有脣也,脣亡则齿寒。今日亡赵,明日患及齐楚。且救赵之务,宜若奉漏甕沃焦釜也。夫救赵,高义也;卻秦兵,显名也。义救亡国,威卻彊秦之兵,不务为此而务爱粟,为国计者过矣。”——《史记·田敬仲完世家第十六》

(长平之战地图)

任周子磨到嘴皮子都破了,齐王建就是不听,粮草还是没借给赵国。

原来,那时候是君王后摄政期间,君王后是断断不敢得罪秦国的,因此,赵国是借不到粮草的。

十年后,即公元前249年,君王后去世,后胜任宰相,这个人是佞臣,跟赵国丞相郭开是同一种货色,都是贪财谄媚之辈。

据《史记》记载,秦国多次派间谍,携重金贿赂后胜,后胜多次派宾客出使秦国,这些宾客也全被秦国重金收买了,甘愿做秦国的间谍,回来就劝齐王建不要整兵备战,也不要帮助五国攻打秦国,快乐的做个米虫就好了。

三,君主昏庸齐王建,出生于公元前280年,于15岁登基,那时候是君王后摄政,就像宣太后、吕太后、慈禧太后一样,君主是没有话事权的。

但是,在他登基16年后,君王后去世,后胜任宰相时,齐王建已经31岁了,而且大权落回他手里。

齐王建并不会用这君王权力,昏庸之极,他听信后胜这个佞臣,被后胜一张小嘴哄得开心不已,叫他向东,他都不会向西。

31岁的中年人,竟然失去了自己的判断,听由后胜及其宾客花言巧语,叫他不修兵备,果然就不修,叫他不要跟秦国对着干,果然不对着干。

在秦国灭掉其他五国后,他甚至听从后胜的建议,不战而降秦,让秦国兵不血刃就灭了国,也算是前无古人后无来者了。

“四十四年,秦兵击齐。齐王听相后胜计,不战,以兵降秦。秦虏王建,迁之共。”——《史记·田敬仲完世家第十六》

齐王建投降后不久,被流放到共(约相当于今豫北地区),活活饿死。

照史料看来,齐王建,真的像头猪一样。

文:梁生

齐国是猪吗?为什么看着秦国灭掉其他5国?

别急着笑话齐王。

看看“五国伐齐”后,齐国经历了些什么,我们再看看:如果您是齐王,您会怎么做?

持续被围殴前279年,田单破燕,齐国终于从“五国伐齐”的危机中缓了过来。

与此同时,秦连续对楚、魏、赵等国发起了连续攻击。

前279年,白起伐楚,前278年,破郢;前277年,秦又攻取了巫郡及江南···

前276年、前273年,秦连续伐魏,其中,华阳大战,赵、魏联军大败!

前270年前后,秦赵之间连续爆发战役。

不过,这个时候,就别怪人家齐国不帮忙了。

因为:不管是打人的,还是挨打的,大家都没忘记打齐国!

前274年,赵将燕周伐齐,攻取了昌城和高唐(齐五都之一)。

前271年,蔺相如攻齐,攻到平邑;

前270年,秦攻刚邑和寿邑。

与此同时,楚国攻打南阳(齐南阳,在汶水以北,泰山以南);魏国攻打平陆(也是五都之一);燕国攻占了聊城。

可以说,除了韩国,其他五国持续围殴齐国!

齐国五都,丢失了两个。

齐国,已经不是那个“东帝”了,他只是一个自身难保,被人围殴的“软柿子”。

不计前嫌,合力抗秦齐国原本是倾向于和燕国以外的山东各国修好的。

面对群殴,齐襄王集中兵力抗击燕国,夺回聊城,而对魏楚秦赵等国的侵略,不敢以大兵抗击。

与此同时,齐襄王一直“不计前嫌”,找机会与各国合力抗秦。

前274年,齐与魏合纵,与秦大战。(当然,被秦大破)

前266年,赵惠文王去世,秦国趁机攻赵,赵国像齐求救,齐“不计前嫌”,出师救赵,秦退兵。

同年,燕也来攻赵,齐赵合作,赵割三城(包括高唐)给齐,换取田单为将,破燕。

田单“转会”一事,是齐、赵接好的标志性事件。

赵国有的是良将,赵奢、廉颇当时都在,之所以要“高价”换田单,是通过领土互换,解决领土争端。

田单的封地安平归赵,高唐等地归齐,齐、赵两国正式摆脱领土争端,建立互信关系。

可以说,尽管被所有人揍,但齐仍然优先选择与魏、赵合好,合力抗秦。

长平之战的伐交很快,形势发生了微妙的变化。

前266年,就在田单转会的同一年,秦昭王驱逐魏冉等人,以范睢为相。

范睢提出“远交近攻”的政策,与齐修好。

260年,长平之战爆发。

当时,秦、赵两强都与齐交好。

交战过程中(一说战后),赵国向齐借粮,齐国未借。

因此,齐国不借粮,似乎成了愚蠢之至的行为。

其实,这大约“苛求”齐王了。

长平之战前,秦国的外交战略是:善待赵国使者,做出秦赵将和解的假象,许诺将韩地的垣雍给魏,劝其不要动,魏不动,楚就不敢单独行动。

既然魏、楚都不敢乱动,齐又怎么会动呢?

要知道,此时的齐,早已不是当年的“东帝”,他只是一个长期被围殴的“软柿子”。

长平之战中齐的表现,虽不高明,但并没有比魏楚低劣。大家都是秦昭襄王、范睢“伐交”的手下败将而已。

事秦谨,与诸侯信邯郸之战后,秦东出之势消停了一会。

山东各国,虽然发起过两次合纵,企图削弱秦,但同时,也在互相攻伐,企图扩张实力。

赵燕之间、燕魏之间、赵魏之间,彼此大打出手。

齐国则面临着楚国的威胁。

自郢沦陷,楚迁徙到陈后,全力“东向”成为了基本选择。

齐、楚在淮北等地展开了激烈的争夺。

前256年,楚灭鲁,攻齐。

前247年,由于齐国的压力,春申君黄歇申请更换封地,改为在淮北设郡。

前242年,五国合纵,或许由于合纵长是楚考烈王,齐国未参加。

结果,合纵军攻秦无果后,拿齐国出气,攻取了齐国的饶安,归入赵。

与此同时,魏国攻取了秦国的“飞地”陶邑,使秦齐不再交界。

秦暂时威胁不了齐,而楚、赵都在贪齐国的便宜。

因此,齐“事秦谨,与诸侯信”,除与楚争夺淮北外,基本保持中立。

这个阶段,其他诸侯虽发起过合纵,但总体上仍然互相征伐,非常短视。

齐王并没有比其他诸侯更短视。

山东之脊不恃敌之不攻,恃我有以待也。——《孙子兵法.九变篇》

不管后人怎么看齐王建,秦是不可能不考虑齐国等各国互相救应的。

因此,秦发起统一战争之前,立足于使各国无法合纵。

前242年,秦连续攻下魏国的酸枣、虚、雍丘、山阳等二十二城,再次与齐接壤。

不同的是,这一次,秦齐接壤的,已经不再是一片“飞地”,而是连续的领地!

前238年,秦王政亲政的这年,杨端和攻取了魏国的首垣、蒲等地。

至此,秦“注齐、秦之要,绝楚、魏之脊”,打断了合纵的脊梁。

从地势上说,韩、魏已经被秦所围,无法出兵救其他国家;楚、赵隔离,无法互相救应。

齐确实可以去救,不过,可能也只有自己一个诸侯去救了···

从此,“天下五合六聚而不敢救”。

秦王扫六合,整个过程中,除了燕代(赵)无力的联合外,再没有什么合纵了!

离其君臣之计前237年,秦王政发起灭国大战前,再次使出杀招,消除合纵危险。

李斯提出:派遣谋士带着金银财宝,到各国活动。

工作很简单:花钱拉拢能拉拢的人,花钱干掉拉拢不了的人。

陈驰活跃于齐,他收买齐相后胜及其宾客,因此,后胜集团纷纷劝齐王建朝秦,使齐长期“不修攻战之备”。

陈驰在齐,姚贾在楚,顿弱活跃于三晋及燕。

从效果上看,各国都不同程度地中了秦国的“道”。

黄老之术西汉建国后,曹参曾专门到齐地,学习黄老之术。

田氏代齐后,田氏为宣扬其正统性,宣称自己是黄帝后裔,推崇黄老之学。

在稷下学宫漫长的争鸣中,黄老之学逐渐成长为主流思想。

五国伐齐之战,齐国被打得只剩下两城,几乎被砸了个稀巴烂,生产遭到了毁灭性破坏,急需休养生息,恢复生产。而黄老之学又非常适合这种环境。

因此,战国末期的齐国,自上而下,黄老之术都成了主流。

名将田单到赵国后,认为赵奢频繁大举用兵,不利生产,还为此与赵奢展开过“论兵”。

秦灭齐时,“民莫敢格者”。

自上而下,齐人皆不好战。

齐王“事秦谨,与诸侯信”,只是齐国当时风气在最高层的体现。

君王后、齐王建,没有赵武灵王变革风气之雄才,但也未必就是愚蠢之人。

总的来说,战国末期,齐国的形势非常复杂。

对外,很长时间内,其短期最大威胁,始终是燕、赵、魏、楚等国,而非秦国。而魏、楚对齐的侵略几乎贯穿了这段历史。

对内,五国伐齐的重大创伤,虽复大片国土,但已由当年的“东帝”变成了“软柿子”;而恢复生产的现实需要与黄老之学结合到一起,使其从上至下,均不再好战。

而他们的对手秦,伐交之能又明显胜过其他任何诸侯,包括齐国在内的山东六国屡被其玩弄。

从纷繁复杂的局势中找出破局点,需要雄才大略。

齐王建、君王后,不是雄才大略之主,不可能力挽狂澜,但是,要笑其愚蠢,大可不必。

齐王只是寻常的“普通君主”,仅此而已。

齐国是猪吗?为什么看着秦国灭掉其他5国?

我是沙海古藏,我来回答!最近《大秦赋》在热播,齐国奉行的“光荣独立”的外交策略让很多人匪夷所思(下面给大家详细分析来龙去脉)

齐国不是猪,齐国之所看着秦国灭掉其他5国,是因为齐国复国之后,实力锐减,沦为七国当中最弱小的,只有自保之功,没有出征列国之力!齐国的强邻楚国、世仇燕国、还有魏国意图“剜肉补疮”蚕食灭亡齐国,列国如此作为,齐国没有救援5国的实力,也没有救援5国的欲望!

齐国同诸国的灭国之仇——独吞宋国,引火烧身公元前286年,与秦并称“西帝”的齐国出于自身的战略利益的考虑吞灭了“千乘之国”宋国,

宋国物资丰饶,商业繁荣,是列国眼中肥肉

然而齐闵王的这一举措事实上动了多方的“蛋糕”,秦国出于自身利益的考略,组织了规模庞大的合纵联军,对自己的东方的强大对手发起攻势。齐国终于因独占宋国,迎来了巨大的灾难。

公元前284年,五国联军分别从北西两面攻入齐国腹地,齐军两战皆败,乐毅率燕君长驱直入,很快就占领了齐都临淄。随后,楚将淖齿以救援为名,实欲收复淮北之地,却遭打了齐愍王的拒绝。淖齿杀齐愍王。淮北之地归于楚国,齐国大部都陷于燕军之手。

整个齐国只剩下两座城池,即墨和莒城还没有被攻陷,后由于燕军换将,齐国田单得以趁势复国,继续苟延残喘,但是齐国因此国土面积锐减,实力大减,沦为二流国家,最致命的是齐国因此和诸国结下血海深仇!

楚国,魏国,燕国灭齐之心不死,“剜肉补疮”蚕食齐国复国后,齐国满目疮痍,此时距离秦王嬴政全力东出,齐国复国不到20年,可以说齐国是当时最弱小的

齐国到战国中后期国土大减,越国,鲁国被楚国灭后,楚国的军队相在齐国的家门口,齐国随时有覆国之危

但是秦国东出频繁,战争不断,楚国和魏国,可谓是首当其冲在战争中丧失了很多的土地,但是诸国都不是秦国的对手,转而向东继续攻击齐国“剜肉补疮”,弥补自己的损失,诸国如此作为,可想而知齐国君臣内心的感受。

图中所示,可见楚国对于齐国压力很大,楚国打不过秦,弱肉强食,经常觊觎刚复国的齐国

这其中尤其以楚国最甚,楚国趁秦赵的“长平之战”无暇顾及,吞并了鲁国,楚国的疆土直接和齐国交接,仅隔着泰山区就可以打到齐都城临淄,齐国非常恐惧。

其次燕国,和齐国是世仇,与赵国相争的同时,一边继续攻击复国的齐国的聊城地区,后被齐国的策士劝退。

还有魏国,灭了卫国还不知足,继续向东扩展,攻取了齐国的平陆之地。

齐国的国土越来越小

齐国从列国得不到温暖,将又能何去何从呢?可悲又无奈呀

齐国最终无奈的外交策略——盟强秦,远五国外交上面临强敌环伺的危机,内政上齐王的威望,没有复国功臣田单高,田单不得已远走赵国,这也说明经国灭国之难,齐国王室威望扫地,公信力很差,齐王自身都不够自信。

齐国内忧外患之下,齐王被逼无奈,从新任命自己的嫡系主政,齐国权臣后胜就是其中的代表

后胜接受秦国贿赂,加上“领居”的无情无义,使得齐国最终选择了无奈的外交政策——盟强秦,而绝五国!彻底投入秦国的怀抱

秦齐结盟,离秋公主远嫁

所以才有《大秦赋》中齐国的离秋公主远嫁到秦国,与秦国结盟,这也恰恰符合“远交近攻”的策略。

结语:

齐国的眼光固然短浅,但是楚燕魏的鼠目寸光,才是让齐国彻底收起对列国友好的原因。

齐国复国后也曾想光复,与诸国相交,无奈被三国暴揍,内忧显现,外交策略收缩,奉行光荣独立!

到最后秦国灭5国之势已成,齐国转而谋求臣服或者抵抗之事,已悔之晚矣,不可得也!老话说弱国无外交,墙倒众人推,战国后期齐国之外交策略,实在是无心、无奈之举。

齐国是猪吗?为什么看着秦国灭掉其他5国?

你让齐国怎么出力?秦统六国的时候,各国始终没停止入侵齐国呀,从秦国丢的地从齐国补,一边侵略齐国一边还要齐国出兵出粮支援,这种事放你身上你能你乐意?齐国没有像燕国一样在后面捅赵国的刀子已经很仁义了,实际上在秦国统一天下的过程中,这五国一直都在侵略齐国,尤其是燕国,全程都在帮秦国打击齐国,只要齐国一动燕国就入侵,这让齐国怎么帮?(图片是网上搜的侵删)

后期的齐国一直没有从五国伐齐的战争中缓过来,而且最重要的是之后各国都没有停止侵略齐国,使得齐国不仅残血还始终在掉血,这样的齐国怎么有能力攻打秦国。(图片是网上搜的侵删)

其实在秦灭六国的大势之下,最应该做的是各国团结而不是窝里斗,但是各国根本就不团结,尤其是燕国自始至终都是根搅屎棍,绝对是秦灭六国的第一帮凶。(图片是网上搜的侵删)

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。