如何看待最强阳谋——推恩令?

主父偃的推恩令,绝对是诸侯王们的噩梦。堪称史上最成功的阳谋一点也不为过。耍阴谋诡计的手段有很多,可是耍阳谋还让人家有种哑巴吃黄连的感觉,那水平就高了去了。

大汉朝建立之初,诸侯王雄霸一方的局面也就开始了。刘邦虽然消灭了绝大多数异姓王,可是老刘家的孩子依旧可以在地方上为王,这给中央带来了巨大的隐患。

不过没办法,秦朝正是因为没有给宗室封王,所以15年就灭亡了。刘邦这么做也是权宜之计,他认为,就算将来有人造反,那也还是老刘家的天下。

因此分封刘氏诸侯王的局面就出现了,这给后世汉朝皇帝各种添堵,因为汉朝皇帝基本对诸侯国内的事务,一无所知,他们享有高度的自治权。

比如说汉文帝时,吴王就可以在自己的地盘上私自铸造钱币,私自招兵买马,甚至那些被朝廷判处死刑的犯人只要逃到吴楚这些诸侯国,就能得到庇佑,为什么?因为朝廷没有权力干涉我们诸侯国内部的事务。

汉文帝虽说很英明,对诸侯王这件事却也无能为力,只能放任不管,留给后代们去解决。汉景帝上台以后,这种事情愈演愈烈,诸侯王们铸造的劣质货币,严重影响了朝廷发行的货币购买力,使得大汉朝经济几乎崩溃,而诸侯王们却赚得盆满钵满。

这个时候汉景帝在晁错的怂恿下,立志削藩,可命令才下达下去,人家就不答应了,吴楚七国联军出兵清君侧,吓得汉景帝立刻把晁错杀了,可惜还是无法平息战乱。

在周亚夫和梁王刘武的努力之下,七国之乱算是被平定了,可是诸侯王的问题依旧没有解决,削藩压根就成为了一纸空文。

汉武帝立国后,用推恩令化解了诸侯王的问题。汉武帝上台以后,同样也面临诸侯王的问题,只要诸侯王还在,还有那么强大的实力,那么朝廷对地方的管辖,就跟形同虚设一般。

为此汉武帝绞尽脑汁也没能想出个好办法来,这个时候主父偃给汉武帝出了个主意,便是这推恩令。这玩意儿有毒啊,汉武帝听了以后差点笑劈叉了。

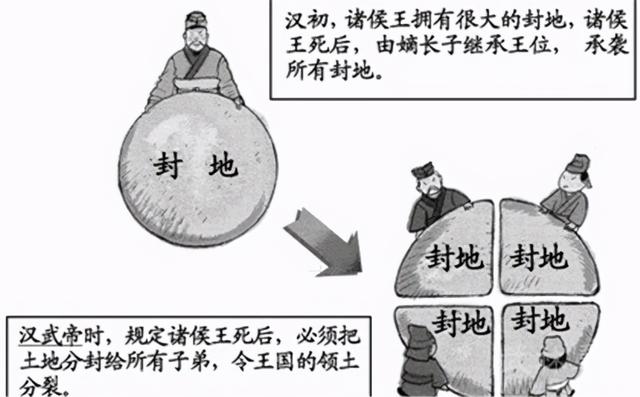

所谓推恩令,也就是改变诸侯王们的世袭规则。过去诸侯王只能将自己的封国传给自己的嫡长子,跟皇位很类似。

这样一来不管传多少代,诸侯王的实力都不会削弱,甚至会越来越强大。可是推恩令却下了命令,诸侯王死后,诸侯国必须要让诸侯王的所有儿子们平分。

这玩意儿可就闹大发了,因为一旦平分诸侯国,那么诸侯王的实力立刻就会削弱。生一两个儿子的诸侯王还好,可是像刘备的祖先中山靖王刘胜,生了100多号儿子的,可就惨了。可能直接从王爵一下子变成村长了。

主父偃说上曰:‘古者诸侯不过百里,强弱之形易制。今诸侯或连城数十,地方千里,缓则骄奢易为淫乱,急则阻其强而合从以逆京师。今以法割削之,则逆节萌起,前日晁错是也。今诸侯子弟或十数,而适嗣代立,余虽骨肉,无尺寸之地封,则仁孝之道不宣。愿陛下令诸侯推恩分子弟,以地侯之。彼人人喜得所愿,上以德施,实分其国,不削而稍弱矣。’于是上从其计。---《史记》

所以说在汉武帝时期推行的推恩令,使得汉朝有效地解决了诸侯王和朝廷之间的矛盾,因此被称为诸侯王们的噩梦。

推恩令,你无法反驳的阳谋。其实我们仔细想想,推恩令最受益的人是谁?当然是诸侯王们的那些庶出的儿子,在古代很多时期,庶出的儿子,将来只能给嫡子当仆人。

比如说在家里做个管家或者出纳之类的,又或者帮忙打理家里的生意等等,想要自立门户,根本就没有机会。

庶子们本身也就认命了,谁让自己的老娘是侧室呢?毕竟一般嫡妻全都是大户人家的女儿,因此侧室们也没有任何竞争力。

用主父偃谋,令诸侯以私恩裂地,分其子弟,而汉为定制封号,辙别属汉郡。汉有厚恩,而诸侯地稍自分析弱小云。---《汉书》

但是这次汉武帝给他们撑腰了,他让这帮庶子也有了继承权,而且是和嫡子一模一样的继承权,他们当然欢欣鼓舞,强烈推行这种政策。

那么最不利的人是谁呢?当然就是嫡子了。原本家里的所有财产都是归嫡子继承,可现在所有的庶子们都可以来平分家产了,这还得了?自己的财产根据兄弟们的数量而直线下滑。

换谁都无法接受,其实诸侯王也接受不了,毕竟这么大的诸侯国,传一代下去,就被瓜分成若干份了,实在是令人心疼。

但是你说诸侯王和嫡子他们敢拒绝这件事,拿着刀枪跟朝廷对着干吗?当然不敢,为什么?因为首先不答应的就是那帮庶子。

这帮庶子说到底也是家里的亲人,他们既然得到了一定的利益保障,绝对会捍卫自己的利益。如果你诸侯王胆敢反对这种政策,那么首先出来阻止你的就是你的儿子们。

这么一来诸侯国内部,便会率先出现同室操戈的局面,酿成亲人之间的杀戮,也就不可避免了,这是诸侯王更不愿意看到的。

所以说,就算大家明知道推恩令是非常阴险毒辣的阳谋,可没有人敢表示反对。毕竟自己的儿子首先不会答应。

总结:分封制和郡县制,为何总是在封建时代互相博弈?历史其实很有趣的,而且是有规律可循的。汉朝实行了分封制度,可曹魏却实行郡县制。但是到了两晋又实行了分封制,到了隋唐宋再次改成了郡县制。

明朝又开始实行分封制,但是清朝再次恢复成了行省制,行省制也就是郡县制的衍化产品(元朝时实行)。为什历史上会这么交替地实行这两种制度呢?

其实主要就是教训的问题,比如说两汉实行分封制,结果各路诸侯王拥兵自重,朝廷的权威性很低。曹丕认为这不可取,担心自家兄弟夺取皇位,于是就改成了郡县制。

结果司马家族夺取皇位以后,认为曹家之所以这么容易被拱下台,主要是因为宗室没有权力,因此再次改成了分封制。

那后世为啥又改成了郡县制呢?因为西晋八王之乱,差点害得咱们灭族,这玩意儿的杀伤性太高了,于是长达一千年的郡县制,基本上贯彻实行了下去。

一直到了明朝,朱元璋老兄开历史倒车,再次恢复了分封制。他认为自己打下来的江山,就是要让所有儿子都享福,都能够成为一方的土皇帝。而且只要不是异姓占地为王,那将来不管怎么说都是老朱家的天下。朱棣的成功就是朱元璋开历史倒车的结果。

参考资料:《史记》、《汉书》

如何看待最强阳谋——推恩令?

面对“削藩”的问题,唯有“推恩令”兵不血刃而获“削藩”之实。纵观中国历史上有名的四次阳谋“削藩”,无疑“推恩令”的“削藩”政策更加值得称道。

相比汉景帝削藩引发的“七国之乱”,为平定七国叛乱,历时3个月,损耗人力物力难以数计;唐代宗、德宗、宪宗、穆宗的累次削藩,结果反被“藩镇所灭”;明建文帝削藩引发的“靖难之役”,结果自己反落了个丢下政权逃亡的下场;清康熙帝削藩引发的“三藩之乱”,为平定三藩之乱,历时长达8年之久,损耗人力物力更是难以数计。

虽然,都为光明正大的“阳谋”,但“推恩令”的过程及结局却是完美而又无解的“神来之笔”。所以,“推恩令”称得上是名副其实的最强阳谋。

那么,汉武帝为何要推行“推恩令”呢,“推恩令”又是如何用阳谋谋算各诸侯王国的?

“推恩令”的背景汉高祖刘邦立国初期,以为只要多分封刘姓王,各刘姓王自然就会忠心拥护刘家的汉室江山。然而,实践证明,人心就是那难填的欲壑。结果,分封的各诸侯王非但不是刘家汉室政权的忠心拥护者,反而成了汉室政权的最大威胁者。

于是,汉景帝时期便想通过“削藩”,来消除各诸侯王国对朝廷的威胁。然而,在实施的过程中却引发了各诸侯王为了各自利益结成同盟对抗朝廷,史称“七国之乱”。虽然,最终平定了七国叛乱,但历时长达3个月之久,损耗人力物力难以数计,却依旧还保留着许多的诸侯王国,相当于国中之国。

▲汉武帝剧照

到了汉武帝初期,这些诸侯王国的问题日益严重。他们为了壮大和扩张自己的势力范围,常常大肆兼并百姓土地,有些大国连城数十,辖地千里,从而导致社会矛盾日益加剧,可谓是一颗颗社会稳定的“不定时炸弹”。如:汉武帝的叔叔梁王出行,千乘万骑,声势浩大,威风不输天子。他还自造弓箭数十万,就连府库的“珠玉宝器,也多于京师”。

同时,匈奴又频繁入侵,两越还不断挑起事端,严重威胁着西汉政权的稳定。

然而,想要解决边境问题,全国上下就势必拧成一股绳,而想要全国上下一心,则必须加强中央集权,但各诸侯王国的存在却是中央集权的最大障碍。

怎么办?当时的汉武帝也是一筹莫展,毕竟若要强行“削藩”又极易引发各诸侯国之乱,这又是汉武帝不愿意看到的结局。

就在这时,出身贫寒的山东临淄人主父偃,他向汉武帝提出 “大一统”(“推恩令”)的政治主张。因此,主父偃倍受汉武帝气重,曾在一年中被破格连续升迁4次。

虽然,最早提出“分国推恩封王之子弟为列侯”(“推恩令”)的是贾谊,但真正推行这一决策的却是汉武帝和主父偃。

那么,“推恩令”究竟又是怎么一回事呢?说白了,就是在诸侯王各子嗣的身上做文章。

在此之前,各诸侯王只有一个儿子能够继承王位,一般都是嫡长子(或嫡长孙),如同继承皇位的太子只有一个,而其他子嗣几乎继承不到任何权力,一切人权和财权都是继承王位的新王说了算。

▲汉武帝剧照

但是,“推恩令”却规定诸侯王的所有子嗣,无论嫡庶,都享有分封权。如此以来,王位继承人依旧享有王位继承权,而其他的子嗣同样也可享有自己的封地。

虽然,“推恩令”有损王位继承人一人的利益,却有更多的子嗣获利。所以,“推恩令”的推行才能获得各诸侯王国的普遍拥护。

结果,各子嗣层层分封之后,其大部分封地便由原来各诸侯王国管理的辖地归为朝廷郡县管理的辖地,而各诸侯王国的势力也就顺理成章地被迅速消减,再无从前的权势。

那么,“推恩令”究竟有多高明呢?若要说“推恩令”究竟有多高明,可与后世的“一国两制” 相媲美,都是历史的“神来之笔”。前者,兵不血刃解决历史遗留的诸侯王问题;后者,兵不血刃解决历史遗留的港澳问题,甚至也为解决台湾问题指明了方向。

只因所处时代不同,而有不同的高明表现罢了。

“温水煮蛙”,温柔陷阱,防不胜防

历来的“削藩”,都是强行推行,不给藩王任何机会。为求自保,从而易引发各诸侯王的反抗叛乱。但是,“推恩令”却如“温水煮蛙”,当诸侯王的所有子嗣沐浴仁政的皇恩时,他们为了各自利益,无不积极拥护。

▲主父偃剧照

从而,在不知不觉中,一步步将各诸侯王的势力瓦解。

“内部瓦解”,明知不可为,而为之

毕竟,“推恩令”关系着诸侯王大多数子嗣的利益,就算诸侯王心知这是汉武帝的“削藩”之策,但面对大多数子嗣的热烈拥护,也只能勉为其难予以响应。

否责,诸侯王的内部必然发生动乱。一旦朝廷借机平乱,后果将难以想象。

“矛盾牵引”,无暇他顾,横生事端

纵观历史上的“削藩”,必然会引发各诸侯王的“合纵连横”,以此来共同对抗朝廷。但是,“推恩令”却将分封的利益矛盾甩给了各诸侯王。都是自己的子嗣,该如何分封,有的让各诸侯王头疼了,哪还有精力去搞其他。

所以,就算各诸侯王明知这是汉武帝的“削藩”之策,却苦于分不出精力来应对,只能被动接受,而毫无他法。

“兵不血刃”,坐收“削藩”成果

当“推恩令”推行后,朝廷根本不用动一兵一卒,只需冷眼旁观,坐收“削藩”成果即可。

成果一:看各诸侯王在无奈之中,其权势由大变小,不断再变小。

成果二:有效遏制了各诸侯王兼并土地、恃强凌弱,更使无数诸侯王的子嗣沐浴到了仁政的皇恩。

因此,“推恩令”既取得了兵不血刃的“削藩”之实,又落下了仁政爱民的美名,这应该才是它最强阳谋的关键吧。

图片来源网络

如何看待最强阳谋——推恩令?

推恩令,说它是中国历史上最强,最无解的阳谋,那是一点都不为过。推恩令一出,明眼人都知道,摆明就是武帝想要削诸侯王的权势,诸侯王也知道汉武帝又开始对付他们了,可就算知道,他们也没有任何办法,只能听之任之由之。

推恩令的核心,就是推翻之前诸侯王的家产只能由嫡子一人继承的规矩,改由只要是诸侯王的儿子,哪怕你是私生子,只要得到朝廷的认可,你就能分一碗羹,得到一块属于自己的土地和朝廷认可的封国。

有人会说,封国越多,对中央朝廷的威胁不就越大吗?要知道,西汉的王国可是一个个割据小朝廷,有完全独立于中原的财政权、官员任免权和军权,可自由征税、可自由征兵,可自由册封官员。由此,汉武帝的推恩令不就是给自己找麻烦吗?

事实上真是如此吗?非也。

汉武帝他不傻,不可能给自己找麻烦。他分封的那些封国,不是诸侯国,而是侯国,西汉时期侯国地位与郡相等,不属于独立个体,受中央朝廷直接管辖,那些诸侯王的儿子受封侯国,只是享有得到该侯国内部分税收,及部分土地的特权,其他的什么官员任免权、军事权和征税权,那都在中央朝廷的手中,他们无权干涉。

明白了吧!汉武帝给予他们封国,就等于是变相的从诸侯王手中夺过部分土地,将它重新纳入到中央朝廷的统治之中。这就叫不战而屈人之兵,手段高明的很。

除此,哪怕汉武帝就给他们诸侯王的身份,武帝朝的诸侯王,也早已不是惠文时期的诸侯王,今非昔比。经吴楚七国之乱,诸侯王的实力早已被汉景帝削的差不多了,没有独立中央的财权,也没有独立于中央的官员任免权,更没有独立于中央的征兵权,唯一还在的就是封土和头衔。

取消诸侯王任免封国官吏和征收赋税之权,诸侯王不得继续治理封国,由皇帝派去官吏治理;改革诸侯国官制,改丞相为相,裁去御史大夫等大部官吏,诸侯王失去大部政治权力;诸侯王不能自治其国,无权过问封国政事,只能按朝廷规定的数额收取该国的租税作为俸禄。

这就是汉景帝赢得七国之乱后,对于天下诸侯王的削权之举。可见,到了武帝朝,诸侯王的权力已大不如前,羸弱的很。

故而,就算是武帝将诸侯王的儿子一一封王,这些王对中央朝廷也造成不了威胁。

而汉武帝之所以敢明目张胆的推行以削弱诸侯王权势为目的之“推恩令”,所倚仗的也就是此时诸侯王已经没有力量再去对抗中央朝廷,就算他们反,也不能对中央朝廷造成任何的威胁,螳臂挡车而已。

正因此时诸侯王只能任由中央朝廷宰割,汉武帝这才敢有恃无恐的推行“推恩令”这个千古第一阳谋。

吴楚七国之乱被汉景帝平定后,七国中除楚国另立新王,其余六国皆被除国,其大部分疆土被中央朝廷或直接掌控,或间接掌控,中央朝廷实力大增。

汉景帝又借此大胜之威,介入到诸侯王国事务中,先是收夺各诸侯国的支郡、边郡,由中央朝廷直接掌控,从而壮大中央,削弱地方诸侯王。之后,汉景帝又相继推行了一系列加强中央集权的政策,取消诸侯王任免官吏、征税、管理封国等权力,诸侯王只拥有封地和少许特权。

就在汉景帝这般操作下,西汉诸侯国虽依旧存在,可实际上却早已被中央朝廷控制,只能任由朝廷拿捏。而随着诸侯王失去了对封国的控制,他自然也就彻底失去了同中央对抗的实力,只能任由宰割。

此时,除非是诸侯王犯二,不然是再也没有任何的胆子敢反抗中央朝廷。推恩令虽说摆明就是要让他们变成闲散诸侯王,可是好歹还有封地和诸侯王头衔,也不算当差。可是,一旦诸侯王敢拒绝推恩令,那可不就是丢权,而是丢命啦!命跟权力相比,谁更重要,诸侯王自己心里清楚。

汉武帝能成功推行推恩令,归根结底那是占尽天时地利人和。推恩令本身就是一个好计策,利用人性贪婪的弱点,让诸侯王的儿子们“自相残杀”,逼得诸侯王不得不接受推恩令,毕竟手心手背可都是肉。

之后,此时诸侯王又是西汉最为虚弱的时候,刚刚经历七国之乱的大败,又被汉景帝剥夺诸多权力,变得羸弱不敢,已无力对抗中央朝廷。

而此时中央朝廷又是西汉最强盛的时候,是要兵有兵,要钱有钱,什么都不缺。

此消彼长,先不说诸侯王不敢反,就算他敢反,中央朝廷顷刻可灭之。

天时地利人和,最终促成推恩令这一千古阳谋的千古流芳。

如何看待最强阳谋——推恩令?

开国之君在建国前后都会面临两个大问题。

一是如何打下江山,二是怎样守住江山。

两者都不易。

大汉朝建立后,汉高祖刘邦信不过外姓人,功臣良将清洗了一大半,而他的儿子们都被封王封土。

刘邦的宗旨是“非刘姓而王者,天下共击之。”目的很明确,就是天下必须是自家人来坐,外人谁敢来抢班夺权,咱老刘家的人就合伙揍他。

任何事都是有利有弊,等各个分封的诸侯王势力也来越大时,内讧往往是不可避免的。汉景帝在位时,竟然爆发了威胁皇权的吴楚七国之乱。

汉武帝刘彻登基后,决心收回诸侯权利,加强中央集权,改变诸侯割据的现状。

不过,猴子手里难盗枣。各个诸侯王各霸一方,滋润惯了,你让他交权,他肯定不愿意。

如果朝廷直接夺权呢,说不定会激起兵变。

这可怎么办?

推恩令是汉武帝下的一招妙棋。

公元前127年,汉武帝颁旨,各诸侯王可将封地分成几份传给所有儿子,人人有份,这就改变了诸侯国以往只将权益传给嫡子的规则。

说这推恩令是历史上最强的阳谋,并不为过。各诸侯王明知朝廷的目的,却又无可奈何,一般会去执行,为啥?

诸侯王们家大业大,老婆孩子一大堆,像刘备的先人刘胜,据说竟有120个儿子,每个孩子都要分点家当的话,一大锅汤就变成了一碗碗汤,子又生孙,孙又生子,一碗汤就变成了一勺汤,几代人以后,诸侯的势力也就荡然无存了。

如果诸侯王只将权益传给一人或者偏袒于某人,其他的孩子岂能同意?别的孩子他娘岂能同意?

这样,推恩令一出,堡垒就从各诸侯国的内部攻破了。

推恩令成功的转移了矛盾,将朝廷与诸侯国权利之争转移为诸侯国内部的矛盾,不费吹灰之力,就将地方势力逐步肢解,最终实现了中央集权。

如何看待最强阳谋——推恩令?

俗话说“一根筷子容易折,一把筷子硬如钢”,高雅一点就是“团结就是力量”。这是放之四海而皆准的名言。

但是,如果要分散这些坚固的整体呢?那就只有“化整为零”了。

汉武帝的“推恩令”就是个“化整为零”的模板。他就是要把诸侯王的势力化小化无。骨子里的核心人人皆知。皇帝要加强集权制度。

在封建社会,郡县制和分封制开始还比较适合社会发展的需要,越到后来越不适应社会的发展。因为这是家天下的死结,除非这个制度消亡,要不根除不了。退一步说,它们会形成一个怪圈,建立王朝,王朝灭亡,再建立王朝,王朝再灭亡……而主要的矛盾则是朝廷与地方诸侯们之间的斗争发展起来的。汉朝就是这样的一个典型的版本。

刘邦学习历史有心得,他不用周朝的全面分封制度,也不要秦朝的单一郡县制度。他来了个“兼收并蓄”,搞了个并列发展的制度。诸侯国与郡县制都可以在汉朝大行其道。

郡县制就不说了。分封诸侯几十年后,问题暴露出来了。诸侯国势力强大,又走了周朝的老路。他们不鸟中央朝廷了。朝廷要推行大政方针,诸侯国抵制。时间一久,矛盾深刻化了。

汉文帝时代,是诸侯国快速升级的时期,到汉景帝时,爆发了七国之乱,给汉朝统治者敲了警钟。汉武帝下决心要清洗诸侯国里面的不法分子。

于是,主父偃的“推恩分子弟”就应时而出。

自从汉高祖搞了分封制后,吕后就开始整治这些占地广大的诸侯王们了。汉文帝时期的贾谊,汉景帝时期的晁错,他们都是抑制诸侯国的先锋。没一代朝廷无不对此上心。

主父偃的推恩令,就是过去由诸侯王嫡长子一个人继承诸侯国的土地,王位,财富外,变成诸侯王的儿子孙子,甚至女儿都有分得这些财物土地的资格。比如,一个诸侯国,过去由诸侯王的的嫡长子继承,现在要分下去,如果五个儿子,则五个儿子都有份,一个也不能少。

这样一来,如果汉朝有二十个诸侯国,过去只有二十个诸侯王的嫡长子继承。现在,二十个诸侯王的儿子何止白个几百个。按照推恩令,人人有份。,这些诸侯王子弟过去想都不敢想都事情,现在,朝廷把馅饼砸到头上,好欢喜。与是马上拥护。这样土地分散,人心分散,财物分散。一个诸侯国的这把攢紧的筷子,散开了,诸侯国想集合力量来抵制朝廷,就形不成力量了。

汉武帝推行推恩令,一方面是中央要集中权利,另一方面是要把诸侯国的权利分散。所以,诸侯国一弱下去,中央的力量就强大起来,中央推行大政方针的阻力减少。于是伟大的大汉王朝开始打击匈奴,实行百年大计。

如何看待最强阳谋——推恩令?

大家好,我是塘主,很高兴为大家答疑解惑。

何谓推恩令?所谓的推恩令是汉武帝为了削弱诸侯领地以及实力而颁发的一道法令。其内容主要包括以下几点:

一、过去,诸侯王的领地和爵位只能传给嫡长子,推恩令却允许将这些封底分为几个部分,传给几个儿子,从而分化瓦解诸侯势力,避免其做大做强。

二、推恩令汲取了景帝时颁发削藩令造成七国之乱的教训,推恩令与削藩令相比,更能让各地的诸侯王接受,因为名义上朝廷没有对诸侯王的领地和权力削弱,有效的避免了诸侯王反抗的可能。

三、推恩令一出,诸侯子弟皆诸侯,使得诸侯王的领地越分越小,极大程度的削弱了藩王的实力,导致了全国范围内,诸侯国大国不过十余城,最小的甚至都不足方圆十里。

从推恩令的内容来看,足见汉武帝的高明之处,我就是明着削藩了,而你却无可奈何!这也是推恩令被称之为最强阳谋的原因。

对此大家怎么看?点击关注下期更精彩!

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。