澶渊之战中宋朝取得了胜利,为何还要签订不利于宋的城下之盟?

辽军南下的消息传来以后,不少大臣主张南迁。宋真宗本人也表示,自己没打过仗,要不躲一躲?这个时候宰相寇准一口唾沫星子逼退了所有打算南迁的朝臣,也让宋真宗一下子打消了这个想法。

寇准表示,不仅要打,而且宋真宗你还要御驾亲征。这玩意儿宋真宗也没搞过啊,寇准表示,皇帝请放心,御驾亲征的意思就是,炮灰在前面冲锋,你躲在后面蒸蒸桑拿就可以了。

宋真宗这才勉为其难地带上了一套桑拿用具赶往了前线,士兵们看到皇帝亲自来看他们做炮灰了,那叫一个激动啊,所以打仗倍儿卖力。

大战的结果是辽军吃了点亏,宋朝大军也没占多少便宜。不过僵持下去的话,劳师远征的辽国大军肯定是吃不消的,在这个节骨眼上,萧太后表示不玩了,还是议和好了。

澶渊之盟的签订,看起来宋朝还沾光了。萧太后是个务实的人,眼看着大军就要吃败仗了,这后勤供应还跟不上,她心里当然慌张。趁着大败还没有出现,萧太后果断表示要和谈。

宋真宗还在蒸桑拿,和谈的消息就传来了。他高兴的连龙袍都没穿,就连忙跑出来点头表示答应和谈,可是寇准的吐沫星子已经准备好了。

他表示这个时候辽军吃了亏,又是劳师远征,再坚持一会儿,肯定可以把辽军给撕了。大将杨延昭也表示,再给点钱粮,打下燕云十六州也不成问题!

利用曰:“晋人以地畀契丹,周人取之,我朝不知也。若岁求金帛以佐军,尚不知帝意可否,割地之请,利用不敢以闻。”其政事舍人高正始遽前曰:“我引众以来,图复故地。若止得金帛归,则愧吾国人矣。”利用曰:“子盍为契丹熟计,使契丹用子言,恐连兵结衅,不得而息,非国利也。”契丹度不可屈,和议遂定,利用奉约书以归。---《宋史》

他们俩是士气高涨,可是其他大臣都表示还是和谈舒服,尤其是宋真宗的态度决定了一切,他不愿意再留在北方前线了。

财大气粗的宋真宗表示,能用钱解决的问题,那都不算什么问题。他派遣曹利用前去和谈,表示哪怕花上百万钱,只要不打仗就没问题。

寇准是个小气鬼,他连忙把曹利用拉到旁边,表示如果超过了三十万,那就把他脑袋搬个家。曹利用吓得脖子一缩就去议和了。议和的结果大概分为这么几条:

- 第一,宋朝和辽朝从此以后,就是兄弟国家了。宋真宗岁数大一点,就是哥哥,辽圣宗岁数小一点,就是弟弟。以后的皇帝谁岁数大谁就是哥哥,这纯粹是面子上的问题。

- 第二,辽国放弃了遂城及涿、瀛、莫三州,宋朝和辽朝以白沟河作为国界,大家互不相犯。也不要深沟高垒地防守了,保持原样就好。这是把国界线给确定了下来。

- 第三,那就是辽国最关心的岁币问题了,他们要求宋朝每年必须要给辽国十万两银子和二十万匹绢,相当于和平的保证金。

- 第四,宋朝和辽国之间,在边境可以设立贸易集市,双方的商人们,都可以到集市上来贩卖东西,互相通商,这也有利于彼此的经济发展和情感沟通。

这几条和平协议,其实看起来并不过分,从地盘的角度上来说,宋朝还沾光了。只不过每年的岁币,虽然不多,却也是一种耻辱的象征。

辽宋百年和平,其实就靠这一合约。你别看宋真宗胆子小,这哥们签订的协议作用是真的大。宋朝本身就不是大一统王朝,北方的屏障都在人家辽国人手里,所以它能够存在三百多年时间,这是相当不容易的。

其中存在的一百年,那就是多亏了这一次签订的澶渊之盟。澶渊之盟签订以后,这辽国人也不闹了,边境也消停了,辽宋的皇帝好得跟亲哥俩一样。

准不从,而使者来请益坚,帝将许之。准欲邀使称臣,且献幽州地。帝厌兵,欲羁縻不绝而已。有谮准幸兵以自取重者,准不得已,许之。帝遣曹利用如军中议岁币,曰:"百万以下皆可许也。"准召利用至幄,语曰:"虽有敕,汝所许毋过三十万,过三十万,吾斩汝矣。"利用至军,果以三十万成约而还。河北罢兵,准之力也。---《宋史》

更重要的就是辽宋边境不打仗了,改成贸易交流了。有时候因为贸易摩擦也会引发一些小规模冲突,但是这也是无伤大雅的事情。

每年三十万岁币就搞定了边境的战事,这一笔账实在是太划算了。宋真宗不禁做梦都笑出了猪叫声,此后他的子孙后代们做上太平皇帝,都要归功于他的这一伟大决策。

当然了,寇准叮嘱曹利用的那句话,也是非常管用的。否则岁币可能真的要达到上百万之多。

这对辽国也有很多好处,每年都有固定收入不说,在边境的贸易小镇,就足够他们挣取不少钞票了。

宋朝制作瓷器、印刷术等等也通过边境传到了辽国那边,辽国人也开始逐渐摆脱游牧民族靠打猎为生的生存法则,逐渐开始转型为手工艺、农耕经济了。

这次和谈,其实带来也带来了一些问题。- 1、辽国本来要吃败仗的,反倒占了便宜。

当时辽国劳师远征,而且后勤供应根本就跟不上,这个时候他们才会提出和谈的想法。当时宋真宗想都没想就答应了下来,这是不理智的。

如果宋真宗派人查清楚了辽国人为什么要和谈,那么事情可就不是这么办了,说不定宋朝大军会直奔辽军而去,大败对方。

到那时候真的像杨延昭所设想的,至少燕云十六州是妥妥可以夺回来的。这样一来,宋朝再想要和谈,那本钱可就足了。

- 2、宋朝不想收回燕云十六州了。

澶渊之盟的签订,使得宋朝和辽国之间长期保持着一种和平的关系。这么一来就有点麻烦了,宋朝似乎不再想要收复燕云十六州了。

这是一件可怕的事情,因为燕云十六州是中原的门户,这么重要的地方落在辽国人手里,以后一旦辽国反水,宋朝可是要吃不了兜着走的。

此后在宋仁宗时期,辽国趁着宋朝和西夏打仗的时候,趁机南下,逼迫宋朝增加了二十万岁币。宋神宗时期,辽国再次南下希望重新划分界限,这样宋朝再次割让了一些土地。

由此可见,只要燕云十六州在辽国手里,那么宋朝就没有相应的安全感。随时都有可能被辽国勒索。

总结:澶渊之盟的签订,注定了宋朝成不了大一统王朝。澶渊之盟对当时的宋真宗来说,的确是一个好消息,因为他不想打仗,能够以最低的代价,换取和平,这是再好不过的了。

可是同时也带来一个问题,宋朝再也成不了大一统王朝了。燕云十六州拿不回来,中原腹地彻底暴露在辽国、金国等北方王朝的视线之下,这是非常可怕的。

和平只是暂时的,可是威胁却是永久存在的。宋真宗只顾着自己一时爽,却忘了后世子孙所面临的威胁,所以说靖康之变,在澶渊之盟签订的时候,就已经注定了。

参考资料:《宋史》

澶渊之战中宋朝取得了胜利,为何还要签订不利于宋的城下之盟?

首先回答,澶渊之盟的确是北宋在军事上占得先机的条件下,签订的一份城下之盟。不过,究竟是不是不利于北宋,还是值得商榷的,历史并无定论。

一来,北宋只是战场稍微占优而已,并非是明显的军事优势;二来,澶渊之盟虽说有点小窝囊,小郁闷,但却算不上是屈辱性条约。

接下来,我就自己的观点和主张进行详细的阐述,希望得到您的支持。

赵匡胤在建立北宋之初,北方还一直盘踞着辽国政权,而且两国长期都处于一种紧张的对峙状态。其中,双方最大的焦点,主要集中在“幽云十六州”的归属问题上,谁也不肯让步。

所谓的幽云十六州,主要是指今天的北京、天津、河北和山西的北部地区,具体包括燕(幽)、蓟、瀛、应、朔、莫、檀、顺、儒、妫、武、新、涿、蔚、寰、云等地,一共有十六个州,又称为“燕云十六州”。

五代十国时期,中国处于大分裂和大乱争的阶段,各地的割据称帝者比比皆是,到处都是皇帝。其中,后晋的皇帝石敬瑭,他为了获得辽国对自己的支持,竟然将幽云十六州拱手割让给了契丹。

历史发展到后周时期,开始向北方用兵,终于夺回了幽云十六州中最南面的瀛州和莫州两地。不过,就在周世宗柴荣雄心勃勃时,却突然亡故了。

就在柴荣过世后,掌握实权的赵匡胤突然发动了陈桥兵变,一举夺得了国家政权,建立了北宋。至此,五代十国的乱局宣告结束,中国正式拉开两宋的历史。

对于幽云十六州,新生的北宋赵氏政权,继续加强军事攻势,继续加强了对瀛州和莫州控制。受此影响,北宋和辽国的关系也是越来越紧张。

在宋太宗登基后,他趁辽国新君初立之际,政局尚不稳固,立即就兵分三路大举挥兵北伐,企图全部收回被辽国占领的幽云十六州,史称为“雍熙北伐”。

北伐在开始时非常顺利,三路大军先后收复了不少的失地。不过,随着西路军和东路军的相继失利,宋军的形势急转直下,攻守彻底易势。不得以,宋太宗只得下令全线后撤,返回宋境。

在撤退途中,西路军的主帅潘美指挥出现失当,使得负责断后的杨业部队陷入辽军的重重围困之中。在因伤被俘后,杨业视死如归,终于绝食身亡,始终都没有向契丹低头屈服。

关于这段可歌可泣和可敬可叹的历史,也就是我们耳熟能详“杨家将”故事的真实历史来源。不过,潘美虽然指挥失误,但并非小说故事中的卖国贼。

雍熙北伐失败后,北宋政权彻底暴露出了自己在军事上的短板和政治上的软弱。

从此,北宋开始对辽国心存畏惧之心,开始将自己主动进攻的态势转变成了被动的防御,执行所谓的“守内虚外”国策。而与之相反,辽国却开始步步紧逼,不断南下侵扰,甚至想要消灭北宋政权。

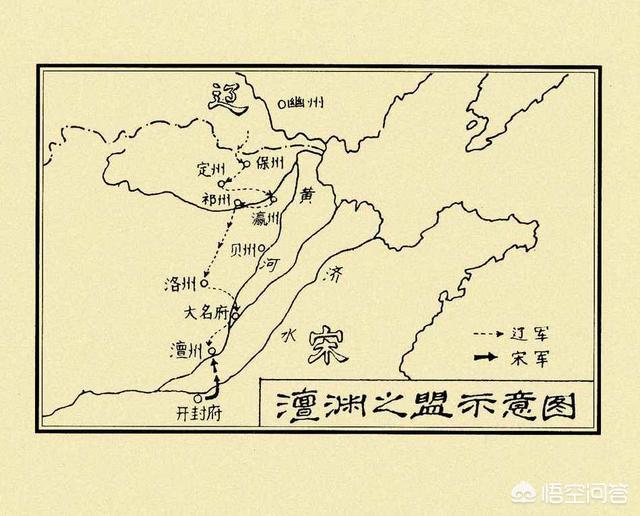

1004年时,萧太后带着小皇帝辽圣宗御驾亲征,亲率大军南下进攻北宋。

消息传来,宋真宗非常担心害怕,甚至还萌生了南迁国都的念头。但,在一大帮坚决的主战派鼓动之下,比如寇准等人,宋真宗还是硬着头皮抵达了澶州,进行阵前的督战。

澶州位于今天河南的濮阳一带,毗邻北宋的国都东京,位置十分关键。一旦澶州失陷,那国都东京完全无险可守,必然危在旦夕,难以守卫。

双方开战不久,上天就眷顾了北宋一次。辽军的主将萧挞凛,竟然在混战中被流失射杀了,导致了辽军的士气大挫。

此外,比主将阵亡更要命的是,因为辽军南下推进的过快、过顺,背后尚有好多的重要州县和城池,依然还在北宋军队的手中。说白了,辽军一路南下,主要以穿越为主要目的,并没有全部占领。

辽国认为战局必然会一帆风顺,谁曾想到,在澶州却遭遇了北宋的顽强抵抗。于是,辽军陷入尴尬了,向前攻击不顺,迟迟没有进展;向后又有被切断归路的危险,必须小心提防。

但是,北宋的优势也就仅此而已,并没有多么明显的优势。在这种背景下,辽国提出媾和,而北宋的真宗皇帝也乐得见坡下驴,立即就同意了。

起先,辽国还要求北宋将当年后周夺回的瀛州和莫州两地归还,对此北宋当然不能同意。不过,北宋却同意每年支付岁币,双方达成了一种和解协议,史称“澶渊之盟”:

一、双方以白沟河为界,各自后撤;

二、北宋每年送辽国岁币银十万两,绢二十万匹;

三、北宋和辽开展双边互市贸易。

关于澶渊之盟,后世的观点和看法也不尽相同。很多人认为,之前的杨家将舍身为国,而今的宋真宗却贪生怕死,接受城下之盟。

一句话,有人认为澶渊之盟的签订,好像就跟满清政府和英国签订《南京条约》似的,都属于一种丧权辱国性质的条约。

可是,实话实说,澶渊之盟的签订果真如此不堪和如此屈辱吗?文史不假个人倒不这么认为,对此保留自己的意见。

条约中提到的“十万两白银和二十万匹绢”,听起来的确数量不菲。但是,这对于北宋来说真的就好比九牛一毛,完全没有压力。

当时北宋的人口规模已经达到一亿人左右,耕地面积也在七亿亩以上。而且,国内政治稳定,经济发达,财政收入充盈,每年都在数千万两到一亿两之间。

建国之初,因为与辽国进行长期的对峙,甚至是局部的战争,每年战争支出的费用就在白银三千万两以上。通过条约,能用区区的十万两白银,换来一个休战的局面,再不用劳民伤财,再不用兴师动众。非常划算,不是吗?

更重要的是,合约中还约定双方开展互市贸易。可问题是,辽国除了能提供一些牛羊和马匹以外,什么都没有。

于是乎,通过这次合约规定,双边贸易简直就是北宋在一边倒的赚取白银。这个赚取的白银数量,比起每年支付的岁币,简直是大幅度的贸易顺差。宋朝赚大发了!

澶渊之盟后,一直到宋徽宗末年辽国灭亡,宋辽两国间基本上维系了百年的和平,再没有大规模的战事发生过。

期间,双方仅互使就达到了三百八十余次,这还是有史料记载的正式外交互访。甚至于,当辽圣宗得知宋真宗驾崩的消息后,据《续资治通鉴长编》记载:

集蕃汉大臣举哀,后妃以下皆为沾涕。

随着西夏的崛起,李元昊公然登基称帝对抗北宋,导致宋夏战争爆发,前后在三川口、好水川和定川寨的三次大规模战役中,北宋军队几乎全部败北。

为了安定北境,也为了拉拢辽国共同对付西夏,宋仁宗同意增加每年给辽国的金帛数量,史称“重熙增币”,基本上是对澶渊之盟的加强2.0版。

此后,疲于两线作战的西夏只能选择求和,李元昊在内外交困之下,只得取消帝号,宣布退位。同时,他还向宋辽两国同时称臣。

个人认为,澶渊之盟虽属于城下之盟,但它却避免了宋辽两国的长期战争,维系了双方百年的和平局面。

最重要的一点,宋辽两国在和平期间,各自都获得了国内经济和社会的发展,促进了经济、政治和文化的频繁交融,促进了中华民族内各民族间的大融合。

回答完毕。

澶渊之战中宋朝取得了胜利,为何还要签订不利于宋的城下之盟?

唐宋八大家之一苏辙说过:“稍以金帛啖之,虏欣然听命,岁遣使介,修邻国之好,逮今百数十年,而北边之民不识干戈,此汉唐之盛所未有也”。这形容的就是澶渊之盟,所以说,澶渊之盟真的不利于宋朝吗?

事实上,宋辽签订的《澶渊誓书》,很多人只知道宋朝要付绢银,其实除绢银外还有其他几项重要规定:

比如两国结为兄弟之邦,辽兴宗尊宋真宗为兄,宋真宗尊萧太后为叔母;疆界方面,“沿边州军,各守疆界,两地人户,不得交侵;互不容纳叛亡,“或有盗贼逋逃,彼此无令停匿”;互不骚扰田土及农作物,“至于陇亩稼,南北勿纵惊骚”;互不增加边防设备,“所有两朝城池,并可依旧存守。淘濠完葺,一切如常。即不得创筑城隍,开拔河道”。

从这里可以看出,《澶渊誓书》的签订对宋朝的发展起到了重要的推动作用。

第一,两国人民成为兄弟。

澶渊之盟后,宋接受了辽的观点:“北方和南方在过去和现在都是一样的”,并同意,双方应该互相尊重,互相承认,宋辽成为兄弟之邦。

据统计,在公元1005年至1121年间,两国有上百次的交流来庆贺帝王的诞辰,辽兴宗勤于书画,曾经将自己的肖像画送给到宋仁宗,并希望宋仁宗回赠。不幸的是,当仁宗画像到达时,辽兴宗已经去世了。辽朝王室把他们两人的画像一起悬挂起来,供历代朝拜。

第二,两国边境贸易蓬勃发展。

在和平的形势下,宋辽两国开始了经济和文化的交流。合同签订后第二年,契丹在涿州、新城、朔州、等地设立了榷场,北宋也在雄州、霸州、安肃、广信等地建立了榷场,双方将互派官员监督贸易。

由于北宋认为这种贸易是“通商”而不是“谋利”,所以这种贸易在边境地区很受欢迎。除大宗贸易外,民间贸易和民间贸易也在蓬勃发展。在双边贸易中,契丹人从宋朝进口香料、茶叶、瓷器和大米,宋朝从契丹进口牛、马、羊和布。

第三,它促进了文化的繁荣。

随着宋辽贸易的繁荣,两国的文化交流日益加强。宋辽文化的交流主要体现在契丹吸收中原先进文化上,契丹从宋代引进了大量的儒家经典著作,使其在辽广为流传。在宋代,由于难得的和平,文化的发展迎来了极大的繁荣,使宋代被公认为中国历史上文化空前繁荣的朝代。

据统计,公元996年,宋代国家财政收入2224万,人口为451万,而到了1021年,财政收入为150885万,人口为868万。在短短20多年的时间里,国家的户籍增加了417万户,财富增加了近68倍。与之前的朝代相比,其发展规模是唐代贞观二十三年总数的4倍多,是乾隆时期的3倍多。中国占世界财富的份额从996年的22%上升到67%,成为世界上最富有的国家。

由此可见,澶渊之盟给中国带来了难得的和平繁荣,成为中国乃至世界历史上难得的真正的和平条约。

澶渊之战中宋朝取得了胜利,为何还要签订不利于宋的城下之盟?

严格讲不可以说宋军取得胜利,毕竟辽军长途跋涉,补给困难,进可攻退可守。英明的萧太后应该是做好了两手准备。

辽军大奖萧挞凛被宋军射死,再加上赵恒被寇准挟持御驾亲征,宋军开始是占了优势的,但是还没有到取胜的地步。

赵恒不想打,萧太后也不想打,两者就坡下驴,开始谈判。

赵恒对即将去谈判的曹利用说说,如事不得已,百万亦可。寇准听到这,心里骂娘,拉过曹利用说,超过三十万我砍你脑袋。

曹利用完成任务,每年岁贡十万两白银,二十万绢不。然后曹利用回去复命,胜出三个手指头,赵恒快吓尿裤子了,连忙说 三百万太多了。。。后来得知三十万,高兴坏了。

你说有这么土豪的皇帝你愁送不出去钱?

但是澶渊之盟更宋辽带来难得的百年和平,这是好事。坏事之,双方军备涣散,最后被金朝一锅端了。

澶渊之战中宋朝取得了胜利,为何还要签订不利于宋的城下之盟?

这个问题主要在于畏敌如虎、胆小怕事的宋真宗赵恒身上。在辽国南侵之际,赵恒曾经一度听信奸臣王钦若等言险些南迁,后来是在宰相寇准和太尉高琼的胁迫下被迫御驾亲征澶州(现今河南濮阳一带)。

大战之初在公元1004年,辽圣宗耶律隆绪和其母萧太后率20万大军从幽州出发,寇犯北宋边境。从来没有过军事经验的宋真宗赵恒光听到20万大军的名头就已经吓尿了。

赵恒畏惧契丹人如猛虎一般,光听说20万契丹大军南下,赵恒就想跑路,这时候奸臣王钦若琢磨到赵恒想跑路的意思,于是为了迎合赵恒的意思,王钦若劝赵恒迁都到自己的老家金陵也就是现在的南京。

赵恒觉得这是个好主意,就考虑南迁的问题。赵恒时期的宰相是他老爹宋太宗赵光义留给他名臣寇准,当年赵光义接见寇准时曾经说过,得到寇准犹如唐太宗得到魏征。所以宰相寇准是出了名的直言敢谏的贤臣。

寇准听闻赵恒畏敌如虎想南迁的想法之后,第一时间面见赵恒,对着赵恒就是一顿冷嘲热讽,唾沫星子溅的赵恒脸上都是。

寇准作为宰相坚决反对南迁避敌让赵恒不得已就断了这个想法,同时寇准还提议赵恒亲自开赴澶州督战,也就是御驾亲征。

赵恒和他父亲赵光义以及伯父宋太祖赵匡胤不一样,他从未带兵打过仗,哪敢亲临战场前线。寇准于是又找到了大将太尉高琼,想让他一起劝说赵恒御驾亲征。

高琼是北宋开国功臣,历经赵匡胤、赵光义两代帝王,是赵光义的心腹大将,寇准一找他商议,高琼当即表示武将战死沙场是一生荣耀,于是高琼和寇准一起劝谏赵恒御驾亲征。

高琼甚至对赵恒说出了你现在即使想南迁也没有将士愿意跟你走,高琼的说法确实很有道理,因为当时北宋军队大多是河南人,如果赵恒放弃河南,南迁江南的话,势必会造成军心背离,很多将士有可能会为了家人投降辽国。

如果那样的话,赵恒到了南方可就是孤家寡人了。高琼一番话骂醒了赵恒,在高琼和寇准的轮番劝谏下,赵恒只得无奈的答应了御驾亲征。

于是高琼和寇准担心赵恒再度被王钦若等奸臣所蛊惑,于是左右不离的跟随赵恒御驾亲征。

赵恒到了澶州确实起到了振奋军心的作用,本来初期北宋军队是比较失利的,结果赵恒御驾亲征充分鼓舞了北宋军队士气,瞬间开始扭转局面。

契丹大军深入南下,本来粮草就是问题,如果速速攻克北宋州郡还能获得钱粮,结果赵恒御驾亲征,北宋军队士气非常旺盛,一时之间契丹大军反而吃了败仗,辽国大将萧挞凛直接战死沙场。

辽国服软想议和萧挞凛的战死给予了契丹军队士气很大打击,这时候萧太后就已经有了想议和撤军的打算,因为战场上占不到便宜,于是萧太后就想在谈判桌上占够便宜。

于是辽国首先提出想议和,赵恒一看议和可忒好啊,正好这是赵恒本意,因此赵恒赶紧表示同意,说他本不想穷兵黩武,非常想与辽国缔结兄弟之交。

寇准听闻要议和则是坚决反对,寇准再度向赵恒力谏,他认为契丹大军已是强弩之末,一鼓作气正是打败他们的最好时机。

除了寇准以外,当时北宋的戍边大将杨延昭也向赵恒上书,称辽军人困马乏,我军士气高涨,正应该趁此良机,扼守各路要道,对敌围而歼之,然后再乘胜北上,收复燕云十六州指日可待。

不管是寇准还是杨延昭甚至是太尉高琼,这回铁了心想罢兵议和的赵恒谁的话也听不进去了,再外加朝廷之中还有像奸臣王钦若这些妥协派大臣支持赵恒,甚至王钦若等奸臣攻击寇准和杨延昭执意主站是想拥兵自重,这样一来主战派的寇准、杨延昭等人也无力在扭转赵恒的想法,寇准为了表示清白,也只得同意了议和。

于是北宋就开始与辽国议和准备,都同意议和,剩下的就是议和的条件上了,赵恒财大气粗,认为用钱能解决的事情都不是事情,赵恒舍得拿钱,但是不舍得割地求和,因为他怕担上后世骂名。

所以赵恒在接见议和使者曹利用时,一再叮嘱曹利用,掏多少钱都可以,但是割地万万不可。并给了曹利用赔款的底限,百万钱以内皆可商议。

寇准知道赵恒懦弱怯战的性格,担心赔款赔太多,于是曹利用被赵恒接见完了,寇准又找到了曹利用,寇准警告曹利用,如果赔款超过三十万两,寇准回来就要斩了曹利用以祭祀先皇赵匡胤和赵光义兄弟。

由于寇准打了预防针,曹利用果然没有辜负寇准,在谈判中极力压价,而辽国也是急于求和,不敢狮子大张口,所以澶渊之盟最后约定北宋与辽国结为兄弟之国,由于赵恒年纪比耶律隆绪大,所以是哥哥,后世关系都以年龄而论,北宋每年扶持弟弟辽国十万两白银岁币,二十万匹绢布。

事后曹利用向赵恒复命,赵恒问他掏了多少钱,曹利用比划了三个手指头,赵恒以为是三百万两白银,当时大惊怎么这么多,结果曹利用说是三十万两,财大气粗的赵恒都惊呆了,这么点钱就搞定了,跟打发要饭花子一样啊。

于是赵恒认为曹利用是个人才,开始重用曹利用,他哪知道要没有寇准给曹利用打预防针,这钱不定得多花多少呢。

写在最后所以说澶渊之盟之所以北宋以胜利之师与辽国议和,反而行战败赔款之举就在于宋真宗赵恒畏敌如虎,胆小怯弱。

澶渊之盟签订以后,北宋从此也不再想着收复幽云十六州,同时辽国自萧太后去世后,辽国内政权力再度陷入分裂,再也没有实力举兵南下。

北宋经济因此得到长足发展,也不得不说与澶渊之盟有很大关系,在澶渊之盟之前北宋与辽国常年作战,军费开支一度高达每年3000多万两白银,而澶渊之盟使得北宋每年只需要支付30万两就可以换来太平,因此对北宋经济发展助力还是很大。

澶渊之盟使得宋辽两国百年没有再启战事,也间接导致了两国兵备松弛,所以在后期被女真族所建立的金国趁机而入,金国一举攻灭辽国和北宋,与这两国常年相安无事,兵备松弛有很大关系。

小岛知风拙见

欢迎四海八方的朋友关注和点评!

澶渊之战中宋朝取得了胜利,为何还要签订不利于宋的城下之盟?

澶渊之战宋朝不算取得胜利,澶渊之盟也不算是一无是处。

从高宗发动高粱河战役后,宋辽战争不断,持续了二十多年,双方伤亡不断,澶渊之战是其中的一小部分。辽发动这次战争的主要目的还是胁迫宋言和。

澶渊之盟后,宋给辽银币、绢等,换来停战和互通有无,并不是百害而无一利。

首先,澶渊之盟利于百姓生存。除了寇准,真宗和多数大臣都是惧战的,胜战之心不强,而且双方实力那时也不算透明,与辽战争的胜算不确定。战争的损耗可不止几百万,百姓不仅要身处战乱,更有严重的苛捐杂税,所以这个合谈是百姓喜闻乐见的。

其次,澶渊之盟后,北宋以岁币换取了更多的经济收入。此后,辽大开经济之门,北宋为生产大国,粮食、丝绸等都是游牧民族的辽所需要的,辽宋边界出现繁荣的贸易景象。“岁币”仅作为明面上的安抚工具,实际北宋外汇收入应该比“岁币”更丰厚。

第三,澶渊之盟后,国家北部相对和平,北宋有更多的时间和精力应对来自西夏和吐蕃的威胁。也可以更多的实施国家内部建设。

只可惜,北宋并没有趁此机会强国强兵,内外发展,增强国力。反之开始轻敌,从政治上开始颓废而不思进取。

综上所述,澶渊之战的城下之盟,并不是不利于宋,也不是北宋灭亡的主要原因。签署澶渊之盟好处多多,只是宋朝没有好好把握。

我是妙趣侃历史,欢迎关注点评。图片来自网络侵权必删。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。