孙策被弟弟孙权谥以“长沙桓王”,这样恰当吗?

三国之中,东吴的孙权,是最后一个称帝的。在他称帝以后,将自己的老爸孙坚追封为武烈皇帝,可是在追封他哥哥孙策是,孙权只给了一个长沙桓王。

要知道江东的基业,并不是孙坚打下来的,更不是孙权打下来的,而是孙策靠着自己的努力,一点点打下来的。

孙权不追封孙策为皇帝,这是不是太小气了呢?如果不是小气的原因,那么孙权为什么不大度一点,给孙策一个皇帝的封号呢?

理由一、孙策有孩子尚在人世,孙权担心后世争权。孙坚在回到江东的路上,被刘表射杀。17岁的孙策将家里人安顿在曲阿以后,便投奔淮南袁术去了。

孙策为袁术打下了不少城池,立功很大,但是始终被袁术瞧不起。为此孙策便有了自立的想法,他跟袁术借了兵马,又得到了父亲原来那帮老臣们的支持,便前往江东开创基业去了,这一年孙策才不过20岁。

权称尊号,追谥策曰长沙桓王,封子绍为吴侯,后改封上虞侯。绍卒,子奉嗣。---《三国志》

此后孙策攻城略地,打下了江东的基业,而这一切正是后来东吴帝国的基础。可惜孙策年纪轻轻就去世了,只好把大位传给了弟弟孙权。

由此可见,江东基业都是孙策打下来的,如果没有这个哥哥,孙权后来是不可能称帝登基的。可惜他哥哥有子嗣尚在人间,所以孙权不可能追封他哥哥为皇帝。

- 孙策的儿子孙绍和孙子孙奉都尚在人间,这一点引起了孙权的疑虑。孙权做了皇帝以后,他的儿子们自然是有继承权的。

- 可孙策如果被追封为皇帝,那么孙绍和孙奉岂不也就有了继承皇位的权力?现在他活着还能控制住局面,可是等到他死了以后,他的儿子能震慑得住孙绍和孙奉等人么?

- 孙权不清楚未来会怎样,那么就只能从根源上把这件事给解决了。直接册封孙策为长沙桓王,什么事儿都没了。

这是一种不自信的体现,这恰恰说明了孙策在江东地区的影响力,是足以和孙权并驾齐驱的。

西晋司马炎为什么敢追封伯父司马师为皇帝?就是因为司马师生了一堆女儿,没有儿子可以继承皇位,他这才有了如此的气度。

理由二、削弱孙策的影响力,有利于自身的统治。孙策在江东的影响力,实在是太强大了。当年打下江东基业的老将们,都是孙策的手下。此外张昭、周瑜这些人才,也都是孙策招纳过来的。

有这帮人的支持,孙绍想要夺取皇位,其实还是有一定的政治基础的。孙权作为一国之君,首先考虑的当然就是稳定,这种不安因素,必须要提前踢除。那么除了这些孙策还有哪些影响力呢?

- 首先,孙策的长女,嫁给了顾邵。而顾邵是东吴丞相顾雍的儿子,老顾家也是江东四大家族之一,拥有很强大的财力物力和军事能力。

- 其次,孙策的次女,嫁给了陆逊。陆逊是东吴的大都督,出将入相的重要人物,而且陆家也是江东四大家族之一,实力强大,不可小觑。

- 再者,孙策的三女,嫁给了朱纪。朱纪是朱治的儿子,朱治是跟随孙坚、孙策、孙权的三朝元老,属于江东基业的奠基老臣,地位显赫,影响力甚大。

他们三大家族,如果在将来共同支持孙绍的话,那孙权的子孙后代,根本就无力回天。江东集团是一个非常复杂的集团,各种派系林立,不是皇权就能压倒一切的。

孙权和这些家族联姻,目的是为了保住孙家的地位。可是在孙家内部出现分歧的情况下,孙权又必须要照顾到自己的子孙,而需要防备孙策的子孙后代。

抗字幼节,孙策外孙也。逊卒时,年二十,拜建武校尉,领逊众五千人,送葬东还,诣都谢恩。孙权以杨竺所白逊二十事问抗,禁绝宾客,中使临诘,抗无所顾问,事事条答,权意渐解。赤乌九年,迁立节中郎将,与诸葛恪换屯柴桑。抗临去,皆更缮完城围,葺其墙屋,居庐桑果,不得妄败。恪入屯,俨然若新。而恪柴桑故屯,颇有毁坏,深以为惭。---《三国志》

将孙策封为长沙桓王,这就彻底断绝了这帮人拥立孙绍的想法,这有利于孙权一脉的传承和统治。

理由三、淡化孙策的功劳,是为了强调自己的功绩。孙策对东吴的功劳实在是太大了,在夺取荆州之前,东吴的所有地盘,基本都是孙策打下来的,这种功劳和影响力,孙权实在是望尘莫及。

孙权也曾经多次出征,北伐总是失败,西进也没什么成果。所以孙权心里着急啊,他的哥哥孙策立下如此战功,他又该如何去盖过哥哥的影响力呢?

权自公安都鄂,改名武昌,以武昌、下雉、寻阳、阳新、柴桑、沙羡六县为武昌郡。五月,建业言甘露降。八月,城武昌,下令诸将曰“夫存不忘亡,安必虑危,古之善教。昔隽不疑汉之名臣,於安平之世而刀剑不离於身,盖君子之於武备,不可以已。况今处身疆畔,豺狼交接,而可轻忽不思变难哉。”---《三国志》

孙权努力很多人,终于从刘备那儿夺取了荆州的地盘。为此他特地迁都武昌,目的就是要削弱哥哥在建邺的影响力。

建邺是哥哥孙策打下来的,这里越重要,说明孙策的功劳越大。而武昌是孙权在位期间打下来的,迁都武昌,自然是有利于标榜孙权自己的功劳。

这同样是一种不自信的表现,他知道自己的哥哥战功赫赫,自己总是打败仗,在战场上是无法与孙策相比了。

所以孙权只能在政治上,压倒自己的哥哥,才能扳回一局。迁都是这么一回事,将孙策封为长沙桓王也是这么一回事。

总结:孙权的不自信,来源于在战场上的失利。册封孙策为长沙桓王,说到底就是孙权的一种不自信。他始终认为自己的权威性不足以压倒自己的哥哥孙策,所以自己子孙的地位也有可能受到哥哥子孙后代的威胁。

这种不自信,主要来源,就在战场上。三国是一个大战场,曹操和刘备都是非常会打仗的主公,而孙权是真的不会打仗。

他亲自带兵出征,基本上没打过什么胜仗,这简直有辱他父亲和哥哥的名声。但是没办法,每个人都有自己不擅长和擅长的地方。

孙权就是不擅长打仗,所以他只能通过后期政治上的博弈来为自己挽回一点面子。来回迁都是这么回事,放权收买人心也是这么回事。

参考资料:《三国志》

孙策被弟弟孙权谥以“长沙桓王”,这样恰当吗?

从感情来说,可能会觉得不合适。因为江东基业,起自孙策。不追封为帝,似乎说不过去。但是,如果从后世晋朝初年司马炎和司马攸两兄弟交恶的故事看,你就会知道孙权不追封孙策为帝是多么英明的举动。帝王,有时候不能从亲情上考虑,而应该从政治稳定上考虑问题。

一、追封伯父为帝的司马炎司马氏的天下,起于曹魏嘉平元年的高平陵政变。这一年司马懿奋力一搏,诛杀曹爽,大权独揽。但是,当时很多支持司马懿的曹魏大臣,如蒋济、陈泰,都是因为不满曹爽、希望司马懿匡扶社稷才支持政变的。而政变后,司马懿诛杀曹爽不得人心,司马家能否稳固执政都是个问题。因为司马懿在政变三年后就死了。司马师当时以抚军大将军的身份辅政,就已经很尴尬了,因为司马师的资历不足以当大将军。很多大臣看清了司马家的真面目后,部分选择了抵抗,比如李丰、许允(这位当初帮助司马家劝说曹爽放弃兵权)、毋丘俭,但是都被司马师一一化解。司马师执政五年,是司马家历史上极为关键的五年。很多大臣在这五年中彻底由魏臣转变为了司马氏之臣。司马师死后,司马昭执政。由于司马师无子,司马昭将自己的次子司马攸过继给了司马师。等到司马昭为晋王,即将篡位的时候,他准备立世子。最初,他就想立司马攸,因为司马攸素有贤名,很得司马昭喜爱。而且,司马昭一向敬仰自己的哥哥司马师,认为自己的天下本应该是哥哥的,所以应该把皇位还给哥哥。而司马攸法理上就是司马师的嫡子,实际上是司马昭的亲子。双重情分下,史载司马攸“几为太子者数矣”。后来在朝廷重臣何曾、贾充、羊琇的劝说下,才立了长子司马炎为太子。

司马昭病逝后,司马炎篡位建立晋朝,是为晋武帝,封弟弟司马攸为齐王。同时,他追封祖父司马懿为宣帝,伯父司马师为景帝,父亲司马昭为文帝。司马攸的嫡母羊氏(司马师正室)和生母王氏(司马昭正室,司马炎、司马攸亲母),并为皇太后。这就尴尬了,因为齐王司马攸也有了皇子身份。此时齐王司马攸的身份是,宗法上,他是景帝司马师和羊皇后的嫡长子,是皇子。实际上,他是文帝司马昭和王皇后的亲子,嫡次子。而他与现任皇帝司马炎,名为堂兄弟,实为亲兄弟。而很多大臣,都认为天下本来就是司马师的,当年司马昭也这么认为。而司马攸为齐王后,继续保持了贤明,是一代贤王。所以,晋朝一建立,很对大臣把对司马师的情感就寄托在了司马攸的身上,要求立司马攸为皇太弟的呼声一浪高过一浪。

后来司马攸又当了第一重臣贾充的女婿,晋武帝司马炎也让自己的儿子司马衷娶了贾充的女儿贾南风。咸宁二年,武帝病重,当时负责京师洛阳外围军队的河南尹夏侯和就暗示掌握禁军的贾充说,卿二女婿,当立贤啊。其实就是让贾充趁乱拥立司马攸。武帝病好后,就开始打压齐王司马攸,让其去封地,离开政治中心洛阳。结果迎来了举朝反对,甚至包括武帝自己的心腹王浑(武帝亲家)、羊琇(当年帮武帝夺得世子位),曹志(曹植之子,司马炎好友),最有能力的宗室扶风王司马骏。此事引起轩然大波,朝廷为此分裂,多位朝臣被贬。最后,以齐王司马攸暴毙身亡才结束。

试想,如果司马师没有被追封为帝,那么齐王司马攸的继位法理性就会严重不足,想必朝臣中就不会有那么多想拥立司马攸的了。

二、孙策对于江东的贡献甚至要高于司马师对于晋朝的贡献从司马炎、司马攸的事件可以看出,追封不是随意追封的。一旦追封,就会使旁系子弟获得皇子身份,有继承皇位的可能。如果皇帝控制能力强还好,一旦出现不太强势的皇帝,甚至朝臣故意支持旁系子弟,那么朝廷就会出现党争,使政权陷入动荡。

而孙策对于江东的贡献,甚至是大于司马师对于晋朝的贡献的,可谓是真正的江东开国者、奠基人。孙策在汉末大乱的情况下,敏锐抓住战机,以20岁的年纪,横扫江东,击败击败刘繇、王朗,趁袁术衰落又袭取了袁术地盘,同时攻打黄祖。孙策在巅峰期遇刺身亡,给江东留下了丹阳郡、庐江郡、会稽郡、吴郡、豫章郡这汉末五郡的地盘。这里面没有庐陵郡,因为庐陵郡是孙策自己分出来的,汉末本来没有庐陵郡。这就是所谓的“江东六郡”,其实是“江东五郡”。但是一直到赤壁之前,这都是继承者孙权的基本盘,立国之本啊。

孙策如果被追封为帝,那其子孙就也有了皇子、皇孙的身份,有了染指东吴皇位的可能。参考孙策的威望,如果再被某些阴谋家利用,尤其是东吴本土的世家大族利用,那么对于东吴政权就是极大的不稳定因素。实际上,在东吴末年,孙策的孙子孙奉就因为谣言被末帝孙皓所杀。东吴立国后,孙策之子孙绍仅被封为上虞侯,孙绍死后,其子孙奉袭爵。末帝孙皓夫人王氏去世后,数月不出门,当时出现谣言,说孙皓已死,大臣准备拥立孙奋(孙权第五子)和孙奉其中之一即位。孙奉名列其中,就是孙策的巨大威望在吴末仍旧存在的最好证明。后来孙皓听说谣言后,将孙奋与孙奉全部杀死。

孙策被弟弟孙权谥以“长沙桓王”,这样恰当吗?

关于孙策封号这件事儿,孙权做得确实有些不地道。

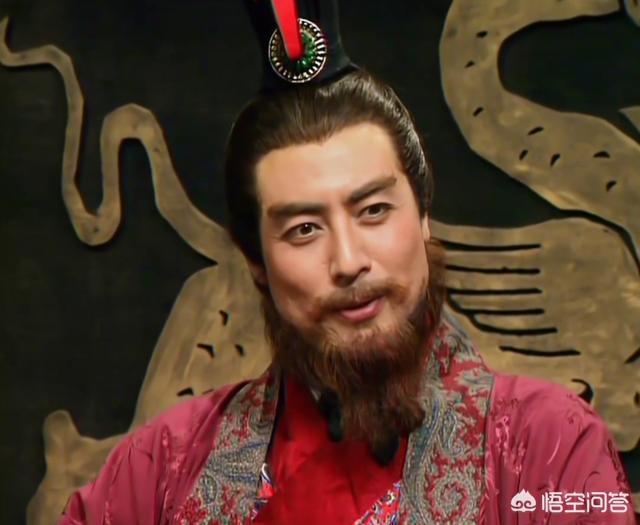

孙策何许人也啊,江东小霸王,三国中吴国的奠基人之一。

话说当初破虏将军孙坚死后,留下儿子孙策和孙权两兄弟相依为命。而随着孙坚的去世,孙家在江东的基业也不复存在,就连孙坚的旧部,也被袁术纳入麾下。但虎父无犬子,孙坚毕竟是当年关东联军中唯一敢追着董卓打的猛将,长子孙策孙伯符也颇有父亲当年的风采,他并没有因为家道中落而丧失斗志。他一心要为父报仇,重震破虏将军的声威。

孙策先是投奔父亲当年的旧主袁术,并通过自己的努力,得到了袁术的信任。随后拿着袁术还他的一千多父亲旧部,征战江东。最终用了五年时间,一统江东。

当时,袁术已经败亡,荆州也是一盘散沙,而北方袁绍正在和曹操一决雌雄。踌躇满志的孙策认为这是自己争霸天下的大好时机,他甚至已经在计划趁着袁绍和曹操二人鹬蚌相争的时候,带兵偷袭许都,劫走汉献帝,自己也来一次挟天子以令诸侯。

但是,命运弄人,孙策计划还未成行,便在打猎途中遭遇刺客,最后重伤不治身亡,年仅二十六岁。

孙策去世之后,弟弟孙权继承了江东基业,并进一步稳固了江东政权。比如在赤壁之战中击败曹操,在夷陵之战中击败刘备等等。

公元229年,孙权正式称帝。同时追尊自己的父亲孙坚为武烈皇帝,庙号始祖。但同为孙吴王朝奠基人的孙坚,却仅仅只是被追谥孙策为“长沙桓王”,并没有尊其为帝。

想想作为江东基业的开创者,吴大帝孙权的亲哥哥,到头来连个皇帝的尊位都没有,属实有些委屈。相较而言,司马家的小孙子司马炎就比较厚道了,称帝之后便将西晋王朝的三大奠基人,司马懿三父子分别追尊为帝。

其中追尊爷爷司马懿为宣皇帝,庙号高祖;追尊伯父司马师为景皇帝,庙号世宗;追尊父亲司马昭为文帝,庙号太祖。虽说相较于父亲爷爷,伯父司马师的庙号稍微要低上那么一点,但好歹都是皇帝啊,享受的是太庙香火,可比孙策要好上太多。

但是,话说回来,孙策和司马师所面临的情况是不一样的。司马师能被尊为皇帝,很大一部分原因是因为他无后,没有子嗣。唯一一个儿子司马攸,还是从弟弟司马昭那里过继来的,其不是来继承司马家家业的,而是为司马师养老送终的。而且他死后,继承司马家家业的弟弟司马昭,并没有称帝,称帝的是他儿子司马炎。这就使得西晋王朝的血统传承确保在司马炎这一脉,而不会出现司马师的后代有资格继承皇位,站出来惹事的情况。

换句话讲,追尊司马师为帝对于自己这一脉的统治是没有威胁的,因为司马师无后。

但是孙策不一样,孙策可是有儿子的,名为孙绍。当初孙策如果不是死得太早,导致年幼的孙绍无法继承江东基业,估计就没孙权什么事儿了。孙绍的生卒年不详,但是我们从孙策的年龄可以推断出,孙绍年龄不大,最多不过10岁。这样的年纪,显然无法承担继承江山的重大责任。

但即使是孙权继承了江东基业,但孙绍的存在,其实让孙权是比较尴尬的。毕竟从继承的角度来讲,父死子继要远比兄终弟及来的正当。孙权称帝后,如果追尊孙策为帝,那么就意味着孙绍也是皇子,到时候自己选太子是不是应该把他考虑进来?

就算他孙权不愿意,但是曾经那些追随孙策打天下的老部下们,会不会为自己的主公发生呢?万一孙绍自己有野心,再加上师出有名,跑出来要和自己分家,那么东吴就面临着分裂的危险。如果是和平时期,孙权可能不会当回事儿,但当时三分天下,曹魏虎视眈眈,他们未尝不会借着这个机会来分化吴国。

所以,追尊孙策为帝,其实是有风险的。孙权为了保险起见,只能委屈一下自己哥哥了。

总结来讲,对于孙策来说,这当然不恰当,因为江东确实是他打下来的。但是对于孙权来说,这是保证东吴统治,最为合理的选择。

孙策被弟弟孙权谥以“长沙桓王”,这样恰当吗?

历史上,开国皇帝登上皇位后,开始追封自己的父亲为皇帝,这个不是新鲜的事情,比孙权早称帝的曹丕同样这样做了,曹丕追封他的父亲曹操为魏武帝。

古人中孝道,孙权和曹丕之所以追封父亲,实际就是为了彰显自己对于生身父亲的报答,目的就是为了显示自己是个重孝道的君主。

十八路诸侯讨伐董卓,孙坚在洛阳的一口井内获得传国玉玺,这种东西本来应该交出来,可是孙坚却秘而不宣,可见孙坚绝对有称帝的想法。

孙权作为孙坚的儿子,虽然当时年幼,但是平时肯定没少听到孙坚的志向,于是他在登基后,追封孙坚为皇帝,为父亲了却愿望。

孙权追封孙坚不存在问题,问题出在他追封兄长孙策为“长沙桓王”,许多人认为孙策为孙权称帝做出了巨大的贡献,孙权只封个“长沙桓王”,实在是不恰当。

孙策一手打下江东基业,不幸被刺客所杀,当时孙策的儿子孙绍还年幼,如果让他继承爵位的话,孙氏的江山随时被人夺取,于是孙策让自己的弟弟孙权继承爵位。

孙策交给孙权的是柴桑、吴、建业等地,这些地盘不小,但是孙权接手基业后,他也一直在努力开拓版图,等到孙权登基的时候,他已经得到了大量的荆州土地,可以说吴国的地盘有一半是孙权自己夺取回来的,他不是完全坐享其成,他不封孙策为皇帝不算忘恩负义。

孙权和孙策之间的事情,让我想起宋太祖赵匡胤,他在陈桥兵变中黄袍加身,而后周皇帝柴宗训当时还是年幼的孩子,赵匡胤轻松就夺取了后周的江山。赵匡胤在位十六年就去世了,他去世的时候孩子的年龄还小,他生怕自己的孩子保不住赵氏江山,于是将皇位传给了他的弟弟赵光义。

赵光义登基称帝后,史称宋太宗,他在晚年的时候就遇到了皇位传给谁的问题,坊间一直流传着“皇帝应当把皇位还给太祖赵匡胤的儿子赵德芳”的流言,这让赵光义非常难受。

从赵光义的角度来看,赵家江山不止是他兄长赵匡胤打下来的,他赵光义同样做出了巨大的贡献,他登上皇位也是实至名归,而他的子孙继承皇位也完全可以,他不愿意把皇位还给赵匡胤的子孙。好在赵匡胤的儿子赵德芳死得比赵光义早,不然为了皇位肯定要闹出自相残杀的悲剧场面。

结语

孙权称帝是靠自己努力得到的结果,不是完全靠孙策给他的基业,孙策在孙权称帝上有功劳,但是功劳还没到追封为皇帝的程度,因此封孙策一个“长沙桓王”没有任何不恰当。再说了,如果封孙策为皇帝,那么等孙权老去的时候,坊间肯定会传来让孙策儿子当皇帝的流言,同室操戈必然不可免,估计孙策在九泉之下也不想见到自己的儿子被同族兄弟杀死,为了自己的儿孙能够活着,孙策必然能接受“长沙桓王”的待遇。

孙策被弟弟孙权谥以“长沙桓王”,这样恰当吗?

你好,简言之政治是复杂的、权利让人着迷,孙权追谥孙策为长沙桓王也是符合当时情况的。

一、为了保障自己这脉权力的延续、避免政权跌宕。孙策死后是有子孙在世的,长子孙绍长孙孙奉,史书记载:公元229年孙权称帝时,孙绍被封为吴侯、后改为长虞侯,生卒年不详,而孙奉是因谣言于270年被末帝孙皓诛杀,可见孙策嫡长系一脉一直延续到东吴末期,如果抬高孙策地位、追尊为王的话,在王位继承上难免被有心之人利用、引起内乱。

二、顾虑江东士族的想法。孙策在征讨江东是推崇武力,对反抗的江东大族进行残酷镇压,尤以陆康、盛宪、周昕、王晟为代表,东汉后期以来士族豪门力量不断壮大,孙权统领江东时也依赖江东士族和麾下豪族的支持,要考虑他们的想法。

三、追谥为长沙桓王也比较符合孙策的功绩。古谥法中:辟土服远曰“桓”、克敬动民曰“桓”、辟土兼国曰“桓”,意指擅开疆拓土、威震敌国之人,孙策率千余人开始征伐江东、最终奠定下了孙吴基业,担得起这个“桓”字。

孙权追谥孙策为长沙桓王,避免后续可能的政治争端、确保皇位继承合理、考虑了士族的想法,同时也符合孙策的个人功绩,可以说是比较恰当的,显示其一个优秀政治家的素养。

孙策被弟弟孙权谥以“长沙桓王”,这样恰当吗?

孙权对孙策的追谥看似刻薄寡恩,深究起来却是恰当的。

孙权称帝后,追谥自己的兄长孙策为长沙桓王,封孙策之子孙绍为吴侯,后来又改封上虞侯。

有历史评价认为,孙权没有追谥兄长为前任皇帝,而且对兄长之子也没有封王,只是给了一个侯爵。这样的册封规格显得孙权很是刻薄寡恩,根本就是刻意打压兄长一脉。

我认为刻意打压确实是存在的事实,但目的可能不像大家想得那样阴暗。

作为东吴基业的实际创建者,孙策的确有资格和自己的父亲一道被追谥为东吴的前两任皇帝。

然而表面事实是,孙权称帝后,只追谥了父亲孙坚为武烈皇帝,却把兄长降级成了长沙桓王,给人第一感觉,似乎有忌惮、嫉妒兄长的意味。

其实不然,孙权这么做的用意有二。

合格的政治家永远是以理性、长远的眼光看问题,不会因为小情感影响大格局孙权打仗远不如他的父兄,但是政治却是玩得炉火纯青。

他深知一个政权要想稳固,那么帝位大统的传承就要清晰单一,才能杜绝有心人产生非分之想。我国商代时期,宗室争位内斗频繁且严重,就是因为没立规矩,叔伯兄弟人人皆有做皇帝的资格,所以后来发展出了“立长不立贤,立嫡不立庶”的规矩,为的也是明确帝位大统的单一传承,以免纷争不休。

说白了,要是孙策也是皇帝,那其后代子孙从法理上说都有做皇帝的资格,就好像宋代的赵匡胤和张光义一样。那么,日后很可能会出现有人图谋不轨,扶持孙策后人为帝,自立叛乱的事情,这是可以预见的。

所以说,孙权的第一个目的是为了东吴基业的稳定,防止出现宗室分立对峙的局面。

道是无情却有情——身处漩涡固然能拉风一时,然而却随时面临着被吞噬的风险孙策重伤去世时才二十六岁,只生了一个儿子孙绍,仅此一人能传承血脉。

孙权封孙绍为侯爵,是为了把他包装得低调些,其实有保护兄长血脉传承的意思。

要是把孙绍捧得很高,到时候他自己生出野心或是被阴谋家利用,那么到时候孙权就不得不大义灭亲了,这是他不想看到的。

事实证明,孙权的考虑是周到的,但是仍然没能保住兄长血脉。因为孙权死后,东吴的第四任皇帝孙皓,也就是孙权之孙,杀死了孙绍的儿子孙奉,理由是民间传言孙皓残暴不仁,孙策之孙将取而代之。

你看千防万防,孙策的后人还是卷入了政治漩涡,从而身死族灭,孙权的担心又岂是多余的?

结语——善亦有道,莫招邪入春秋时期,鲁隐公心存善念,想要让位于幼弟公子允,结果被公子挥阴谋陷害,最终惨遭公子允猜忌杀害。

宋宣公传位给自己弟弟宋穆公,使得宋国出现两条传承线,导致后面宣公之子殇公被穆公之子庄公推翻取代。

历史上,皇权本就是超越道德亲情的存在,无原则的善念往往都适得其反,不但不能得到应有的回报,反而会令社稷动荡,同室操戈。

综上所述,孙权对于孙策的追谥其实是深思熟虑、长远妥当的结果。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。