为什么从唐朝中后期开始,中原王朝的粮食由江南一带供应了?

在唐朝以前,中原粮草一般都是以北方供应为主,也就是说那个时候王公大臣们都是一边啃着馍馍一边上朝理政的。

可是到了唐朝中后期,中原粮草逐渐转而由江南供应了。每个人都捧着一碗香喷喷的白米饭唠嗑了,为什么会造成这种转变呢?

01安史之乱,扰乱了北方中原地区。唐玄宗和杨贵妃收了个好干儿子安禄山,这哥们重达三百多斤,还得了糖尿病,每次出行都要一堆人抬着他,可是他到了杨贵妃跟前,却变成了一个能歌善舞的小胖子。

- 在取得唐玄宗的信任以后,安禄山的军权越来越大,最终爆发了这场叛乱,跟他合作的,还有老乡史思明。

- 他们俩都是粟特族人,说起悄悄话来,谁也听不懂。很可能唐玄宗在朝堂上侃侃而谈的时候,他们在底下就已经偷摸着在商量起兵的事情了。

- 安禄山兵强马壮,刚起兵就夺取了长安、洛阳这些繁华的北方大都市。整个唐朝都蒙圈了,完全没有应对之策。

所以安禄山在唐朝的北方可以说是横行无忌,没有人敢阻拦。事情到了安禄山的儿子安庆绪,杀父自立以后,才逐渐转好。

可是当时的北方已经沦为的刀山火海,根本就没有百姓有耕种的想法,因为叛军一到,粮食就都被抢了,百姓们只能被活活饿死。

十一月,反于范阳,矫称奉恩命以兵讨逆贼杨国忠。以诸蕃马步十五万,夜半行,平明食,日六十里。以高尚、严庄为谋主,孙孝哲、高邈、何千年为腹心。天下承平日久,人不知战,闻其兵起,朝廷震惊。禁卫皆市井商贩之人,乃开左藏库出锦帛召募。因以高仙芝、封常清等相次为大将以击之。禄山令严肃,得士死力,无不一当百,遇之必败。---《旧唐书》

而安庆绪的大军打算南下的时候,遭到了张巡的强烈抵抗。张巡死守睢阳城,为唐朝保住了南方的粮食基地。唐肃宗这才有了足够的粮饷镇压安史之乱。

所以说当时的淮南地区没有受到安史之乱的兵祸,老百姓们依旧安居乐业地耕种,久而久之自然就成了唐朝中后期的大粮仓了。

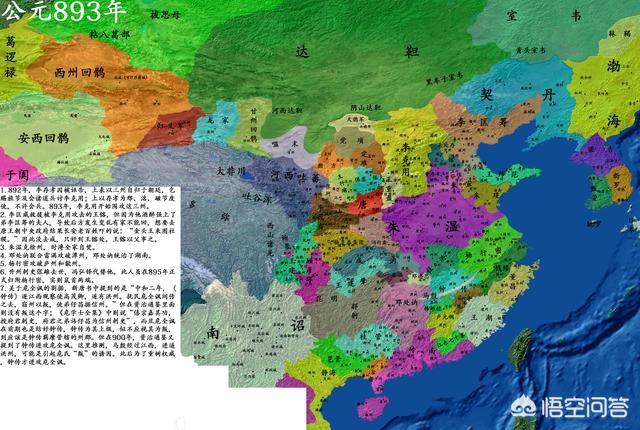

02河朔三镇等节度使拥兵自重,中央对其失去了控制权。在唐肃宗的努力之下,安史之乱总算是被平息了。可新的问题又出现了,河朔三镇逐渐开始独立,完全不受唐朝中央的控制。

河朔三镇指的就是盘踞在河北、山东地区的三个节度使力量,分别是范阳节度使、成德节度使以及魏博节度使。

范阳节度使占据着河北北部,成德节度使占据着河北中部,魏博节度使占据着河北南部、山东北部等地区。

魏博传五世,至田弘正入朝,十年复乱,更四姓,传十世,有州七。成德更二姓,传五世,至王承元入朝明年,王廷凑反,传六世,有州四。卢龙更三姓,传五世,至刘总入朝,六月,硃克融反,传十二世,有州九。淄青传五世而灭,有州十二。沧景传三世,至程权入朝,十六年而李全略有之,至其子同捷而灭,有州四。---《新唐书》

这三个节度使对自己的地盘上,拥有绝对的自治权。他们也不称王称帝,从名义上看依旧是唐朝的封疆大吏,但是经济、军事、人口上完全和唐朝中央断绝往来。

本来长安、洛阳这一带就遭受了安史之乱的巨大祸患,整个中西部的生产力基本荡然无存了。这边河北的军阀们却也不向唐朝中央上交赋税了。

其他节度使一看,原来节度使还能这么搞,于是分封开始效法河朔三镇,打算各自为政。虽然唐朝中央讨伐了一部分节度使,可是在北方始终搞不定河朔三镇。

为此唐朝中央算是彻底失去了在北方收粮的打算,于是他们便将生产重心开始往南移动。只有南方还能给他们一口饭吃。

03南方各路节度使开始自我经营,加大生产力度。南方人相对来说真的比较温顺,他们可不像北方节度使那样拥兵自重,这些节度使最初还是听从唐朝调遣的。

- 在北方处于一片战火的情况下,南方各路节度使身负重任,他们不仅要带兵保卫家园,而且要想办法多生产点粮食供应前线。

- 打仗打的无非就是粮草,只要粮草备齐了,打仗就没有后顾之忧了。唐朝中后期,不断平定各路节度使,花费了大量的粮草,这些粮草都要从南方收取。

- 久而久之南方节度使们个个手里都有了充足的粮食生产能力,他们也开始动起了小心思,逐渐打算自立。

尤其是在朱温灭唐以后,各路节度使纷纷自立。唐王朝都不存在了,他们为什么还要忠于一个不存在的王朝呢?

于是南方建立了各种小国,其中比较著名的就是吴越国和南唐。这两个国家占据着长江以南最富庶的一片地区。

在他们的辛勤耕耘之下,这里已经成为了粮食大丰收的地方。此后他们虽然不断依附于中原王朝,可是论富庶程度,中原王朝还真的比不上他们。

是时中原多事,西川王氏称蜀,广陵杨氏称吴,南海刘氏称汉,长溪王氏称闽,皆窃大号,或通姻戚,或达聘好,咸以龙衣、玉册劝王自帝,王笑曰:“此儿辈自坐炉炭之中,又踞吾于上邪!”却之不纳,而诸国主亦无不以父兄事之。---《十国春秋》

赵匡胤建立北宋以后,吴越国不战而降,南唐与之交锋,多次兵败,最终也选择了投降。所以北宋时期,南方凭借吴越和南塘打下的基础,依旧成为了中原王朝的重要粮食基地。

尤其是到了靖康之役以后,宋高宗南渡在临安建立了南宋,再次大力发展南方,从此南方就彻底成为了经济富庶的产粮重地。

总结:最早开发南方,要从东吴孙权说起。其实在两汉时期,南方的经济水平,真的没办法跟北方中原地区相比。北方人口多,良田也多。南方当时人口稀少,开垦的良田也少。

所以到了三国时期,孙权和刘备加一块儿都比不上曹操,因为曹操掌握着经济最繁华的中原地区。不过孙权也没有自暴自弃,既然比不上人家,那就自己好好发展。

他曾经多次迁都,其实意义非常大,从镇江到南京,从南京到武昌,各种迁都就会让官员们不断在新的都城置办家产,这么一来南方经济就能够得到一个均衡化的发展。

为了有实力对抗曹魏,孙权也在南方不断开始发展农业,可以说南方经济第一次被重视,那就是在孙权手里。

此后西晋王朝被司马家给玩坏了,司马睿又到南方建立了东晋王朝,再次发展了南方的经济,这两次发展,真正改变了全国的经济格局。虽然暂时南方还比不上北方,不过从发展的角度来看,南方经济会越来越发达,这是事实。

一直到了宋朝,南方经济彻底超越了北方,此后数百年,基本都是如此,清朝更是以南方生产作为最重要的粮食来源。

参考资料:

《旧唐书》

《新唐书》

《十国春秋》

为什么从唐朝中后期开始,中原王朝的粮食由江南一带供应了?

因为安史之乱与气候变化!

江南的真正开发始于孙权,然后是晋室南渡,北方汉人大量南下,进一步开发了江南。但是,此时国家的经济中心在关中与中原。

安史之乱,扰乱了北方中原地区,摧毁了北方的经济,破坏了北方的生产力,并使北方人口大大减少,一部分人口死于战乱,另一部分人口移民到南方进行开发,进一步提高了南方的开发程度。江南从此成为国家的经济中心。

安史之乱后,河朔三镇拥兵自重,不向朝廷交税,朝廷的税收因此更加倚重江南。

唐朝中期开始,气温降低,气候变得干旱少雨,于是北方适宜农耕的地区减少,农作物产量降低,因此,无法承载太多的人口。于是,百姓纷纷南下垦荒,另一方面,朝廷从南方调粮供应北方。

为什么从唐朝中后期开始,中原王朝的粮食由江南一带供应了?

唐朝中期开始,就已经需要从江南向首都运粮了。比如唐玄宗,数次前往东都洛阳,把中央机构都迁到洛阳,也是因为关中地区人口众多,以古代的农业水平,供养长安这样人口百万的大都市实在太吃力了。

比如《新唐书》志四十三.食货:“唐都长安,而关中号称沃野,然其土地狭,所出不足以给京师、备水旱,故常转漕东南之粟。高祖、太宗之时,用物有节而易赡,水陆漕运,岁不过二十万石,故漕事简。自高宗已后,岁益增多,而功利繁兴,民亦罹其弊矣。”

又“开元十八年,宣州刺史裴耀卿朝集京师。......二十一年,耀卿为京兆尹,京师雨水,谷踊贵。玄宗将幸东都,复问耀卿漕事,耀卿因请"罢陕陆运,而置仓河口,使江南漕舟至河口者,输粟于仓而去,县官雇舟以分入河、洛。置仓三门东西,漕舟输其东仓,而陆运以输西仓,复以舟漕,以避三门之水险。"玄宗以为然。乃于河阴置河阴仓,河清置柏崖仓;三门东置集津仓,西置盐仓;凿山十八里以陆运。自江、淮漕者,皆输河阴仓,自河阴西至太原仓,谓之北运,自太原仓浮渭以实关中。玄宗大悦,拜耀卿为黄门侍郎、同中书门下平章事,兼江淮都转运使。......凡三岁,漕七百万石,省陆运佣钱三十万缗。”

而从北宋开国之后,关中地区有定难军也就是西夏的前身盘踞,河北为契丹所占,中国两大粮仓都不被宋朝所有,而且宋朝为了防备契丹南下,在黄河北流入渤海沿线大搞防御工事,也就是毁农田、修水池、变沼泽,企图通过地形的改变减缓契丹骑兵的行进速度,可惜黄河改道,这些措施全部没用了。

而从唐朝中后期开始,就已经对长江以南地区进行开发,江南地区也就是现在的江浙一带,从唐高宗开始就向长安等地运输粮食。到了宋朝,湖南等地也已经开发了出来,可以说自唐以后一直到清朝,江苏、浙江、湖南就成了华夏的大粮仓。

明朝时期,江浙一带海外贸易发达,地主阶级和农民纷纷种植桑树以供应大规模的丝绸生产,于是“苏湖熟,天下足”就变成了“湖广熟,天下足”。

自宋至清,江南运粮至京师,一方面是江南雨水充沛粮食产量丰富,且湖南等地得到了足够的开发;另外一方面是北方情况特殊。

宋朝时期河北之地先后为辽、金所有,连年战争,黄河水利失修,粮食产量不稳定。到了南宋蒙古南下,还有一个重要的原因是,自唐朝之后,全球气候变冷,据估计中国的平均气温降低了3~5摄氏度左右,曾经强悍的吐蕃因此国灭,而北方粮食产量也因此减少。

还有就是,原本的产量地关中、河北,因为草原民族的南下入侵占据,农田荒废,重新变为游牧地,到了明朝,好容易重新恢复,但是战争、水利和人为因素,已经导致这两大区域粮食不足以自我满足了。

为什么从唐朝中后期开始,中原王朝的粮食由江南一带供应了?

唐朝安史之乱后,北方黄河流域成为各大藩镇割据混战争权夺利的敏感地带,长期战乱致使社会经济的恢复和发展比较缓慢,相对于北方,江南地区相对安定,虽然也有战乱但影响有限,大部分北方人为了躲避战乱,拖家带口迁往江南地区,于是带去了先进的生产工具和生产技术,同时也为南方带去了大量的劳动力,使江南地区更进一步得以开发。因此,在唐朝中后期,江南地区的社会经济保持着迅速发展的趋势,其总体水平逐渐超过了北方。

唐朝中后期粮食主要来自于南方主要有以下因素:

一、南方自然条件好,政府大力兴修水利由于江南地区开发较晚,土地肥力保持得比较完好,加上南方雨水充沛,为了满足农作物的生长需求,于是江南人民掀起了兴修水利的热潮。当时唐政府也很重视农田水利的灌溉,在六部的工部之下专门设有水部司,置郎中、员外郎各一人,管理天下水利工程,官员带领人民充分发挥智力,使大江大河、湖泊堰塘为农业服务,开发出许多适宜农作物生长的地带。如在江苏常州的孟河开凿出孟渎,引江水灌溉农田达4000顷;在高邮湖筑堤为塘,灌溉农田达数千顷;在江西南昌修筑大小陂塘近600个,能够溉田1.2万顷;在湖南常德修考功堰,溉田1100顷。大量陂塘堤堰的修整和兴建,不仅增加了农田灌溉面积,而且使许多荒地变成肥沃的良田,这为大量种植农作物提供了可能。从史书的记载来看,唐代修筑的水利工程,在前期北方多于南方,而在后期则南方多于北方,这种此消彼长的变化,从侧面反映出唐朝前后期南北方经济实力的消长现象。

二、先进工具的大力推广,提高了农业生产效率唐朝时期,农业上的生产工具有了很大进步。比如在耕犁方面,唐朝农民在丰富的生产经验基础上,将旧式的直辕犁改进为曲辕型,使犁辕的长度缩短,犁的整体变小变轻,方便控制,省时又省力,不像以前需用二牛抬杠,现在只用一牛牵引即可,这样大大提高了耕作效率,也达到了深耕细作的效果。

在灌溉方面,除了前代已有的桔槔、辘轳、翻车还在普遍使用外,劳动人民又发挥聪明才智创造了连筒、桶车、筒车和水轮等新工具。连筒用粗竹相连,打通竹内的关节,用以引水,其优点是能够架越山谷,把水引到对岸。桶车、筒车和水轮是形式不同的三种水车,桶车以木桶相连汲于井中;筒车形状类似纺车,在其四周绑上竹筒或木筒,利用水力推动,把水汲至高处;水轮的制作与人踏翻车相同,但改用水力做推动力,先进的灌溉工具得以在南方广泛应用,从而提高了灌溉效率。

水利的兴修和生产工具的改进,有力地促进了江南地区农业的发展。当时著名经济改革家、理财家刘晏说:

“潭、衡、桂、阳必多积谷……沦波挂席,西指长安。三秦之人,待此而饱;六军之众,待此而强”。 ——《旧唐书·刘晏传》

其中潭、衡、桂、阳主要集中在两湖两广一带,可见唐后期江南地区的粮食生产已居全国首位,已经能够稳定地为长安提供粮食,在安史之乱时期,唐政府的大部分粮饷就是从江南运去补给的,漕运粮食成了维系大唐王朝的命脉。

三、水陆交通便利,保证了粮食的运输唐代的交通路线是以长安和洛阳为中心向四周辐射,交通网的形成,一方面,可以保证中央政府和各地方政府行使有效的统治和管理职能;另一方面,也为商品经济的发展、各个区域间经济的联系提供便利。

陆路方面:从长安出发,经过环绕京城的各个关塞,向各地辐射的陆路交通主要有十四条。其中通往东南方的有:从长安东行,出蓝田关东南行,可以到达长江中下游地区以及岭南地区;出潼关,经过洛阳,东行可到山东半岛。

水路方面:以长安为起点的水路干线主要是依靠京杭大运河,大运河由隋炀帝时期开通,到唐朝以后依然发挥着漕运的作用,大运河以洛阳为中心,主要分为三段,中段由通济渠和邗沟组成,连接黄河、淮水、长江,直通扬州,南段为江南河,终点为杭州,北段为永济渠,可以到达北京。整个水路交通以漕运为中心,连接着长江、黄河、淮河、海河、钱塘江五大水系,形成一个完整的水路运输体系,水路和陆路的畅通保证了南方粮食能够顺利而快速地运往北方,因此北方政权将江南视为财赋中心。

结语:唐朝中后期由于北方经常发生战乱,许多百姓南迁,江南地区得以更进一步的开发,为经济重心的南移打下了基础,两宋时期经济重心最终南移,农业方面,粮食作物和经济作物的大量种植,保证了当时南北方人民的基本物质需求。为什么从唐朝中后期开始,中原王朝的粮食由江南一带供应了?

运河修通了,可以大规模水运了

为什么从唐朝中后期开始,中原王朝的粮食由江南一带供应了?

个人感觉,北方经过长期战乱人口大幅减少,土地荒芜,而南方战乱相对要轻一点,水稻的产量也要高于北方的小麦等粮食,而江南鱼米之乡正好可以向中原王朝供应。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。