汉景帝为什么一定要削蕃,甚至不惜引发诸侯叛乱?

汉景帝刘启心里很苦恼,他苦恼的是,自己的老爸汉文帝刘恒留了一个烂摊子给自己。其实每个有点责任心的皇帝在登基之初,都会觉得老爸留下了一个烂摊子。

那么汉文帝留给汉景帝什么样的烂摊子呢?其实就是诸侯王的问题。早在汉高帝刘邦时期,这个问题就已经比较尖锐。

当时刘邦在诛杀异姓诸侯王以后,定了规矩,非老刘家的人不能称王。汉文帝时期的诸侯王基本上都是老刘家的了。

汉文帝是个老好人皇帝,对诸侯王太好了。汉文帝刘恒在没有任何功劳的情况下,居然被大家推举成为了皇帝。而功劳最大的齐王刘襄却被大臣们给否决了,理由很简单,因为刘襄家里有个厉害的外戚家族。

- 刘恒这个丝毫没有功劳的皇帝,上台以后,其实是没有什么威慑力了。这也正是大臣们希望达到的目的,只要皇帝是个老好人,那么权力就落在了朝臣们的手里了。

- 刘恒当然也不会完全纵容朝臣,在位期间,一点点夺取了皇权。不过他对诸侯王们,却十分纵容,理由很简单,因为他在诸侯王之中没有威信可言。

- 而且刘恒本人一直以黄老学说为治国理念,讲究无为而治。正是因为他的无为而治,使得朝堂对诸侯王渐渐失去了控制。

因为汉文帝的纵容,这帮诸侯王们,不断开始发展自己的力量。比如说吴王刘濞,他逐渐掌握了盐铁炼制的技术以后,开始纵容手下人炼制盐铁。

或言“齐悼惠王高帝长子,今其適子为齐王,推本言之,高帝適长孙,可立也”。大臣皆曰:“吕氏以外家恶而几危宗庙,乱功臣今齐王母家驷,驷钧,恶人也。即立齐王,则复为吕氏。”欲立淮南王,以为少,母家又恶。乃曰:“代王方今高帝见子,最长,仁孝宽厚。太后家薄氏谨良。且立长故顺,以仁孝闻於天下,便。”乃相与共阴使人召代王。---《史记》

甚至在有了制钱技术以后,这帮诸侯王们居然开始在私底下铸钱。这么一来朝中就逐渐失去了部分财权,这对朝廷来说是致命的打击,而汉文帝却依旧不闻不问。

汉景帝时期,不得不对诸侯王下手。- 1、诸侯王们铸劣质钱,用劣币驱逐良币。

中原地区有一帮技术工人,他们不知道从哪儿掌握了铸钱的技术。这帮人在私底下铸钱,结果被朝廷发现了,他们便亡命天下。

这帮亡命之徒此后并没有被朝廷给抓了,而是得到了诸侯王们的庇佑。诸侯王们将他们养在自己的封国之内,唯一的原因那就是用这帮人帮他们铸钱。

天子乃赦吴使者归之,而赐吴王几杖,老,不朝。吴得释其罪,谋亦益解。然其居国以铜盐故,百姓无赋。卒践更,辄与平贾。岁时存问茂材,赏赐闾里。佗郡国吏欲来捕亡人者,讼共禁弗予。如此者四十馀年,以故能使其众。---《史记》

光靠收税挣钱已经不足以满足诸侯王们的胃口了,他们更希望像朝廷一样,能够拥有铸币权。问题是,铸造相同的钱币,其实挣不到多少钱,开矿、运料、人才等等都需要消耗大量的钱财。

为了扩大利益,缩小成本,诸侯王们开始铸造劣质钱币。比如说过去一枚钱是铜六铅四,可是诸侯王们铸造的钱可能就是铜三铅七。铜是比较昂贵的,因此这么一来成本缩小的一半。

劣质钱在市面上大量使用,使得朝廷铸造的好钱不断被诸侯王们收了去熔了铸成劣质钱。一个好钱可以变成两个劣质钱,这谁不愿意干呢?可是这么做严重伤害了朝廷的利益。长此以往,也使得这种钱币渐渐失去了购买力。

- 2、诸侯王拥有强大的军事力量,逐渐有了抵抗中央的实力。

诸侯王们手里拥有了铸币权,那么他们就变得空前富有。既然有钱了,那么他们就可以囤积大量的粮草。

有了粮草,其实自然而然就会有大量人马前来为他卖命。所以说诸侯王们的军队力量是越来越强大了。

汉景帝眼看着这帮诸侯王的实力一天天壮大了,他心里也有点不踏实了。过去老爸就是一味地纵容这帮诸侯王,结果导致诸侯王们逐渐有了和中央对抗的实力,他难道还要这么做吗?

如果他继续这么做的话,那么终究会有一天,朝廷会失去相应的权威和实力,逐渐沦落为周天子那种货色的天下之主。

任何一个皇帝,都不会愿意让自己成为春秋战国时期的周天子。因为那跟傀儡没有任何区别,汉景帝觉得越早解决这个问题越好。

- 3、诸侯王越来越多,中央控制的地盘就越来越少。

每个皇帝都有儿子,而且有些皇帝儿子还真不少。那么每个皇帝的儿子就都要有一块地盘作为他们的封地。

除了登基称帝的太子以外,其他皇子都成了地方上的诸侯王。这大汉朝的地盘本身就那么大,不会变大,可是分封的诸侯王越来越多的话,那么朝廷控制的范围就越来越少了。

为此汉景帝也是伤透了脑筋,他自己的儿子和兄弟全都成了诸侯王,那么他儿子的儿子也会成为诸侯王。这么下去绝对不是个办法。

为此汉景帝决定在自己这一代开始做出改革,晁错的削藩令,其实就是一个开始,当然还是比不上主父偃的推恩令来得更加容易实现。

吴楚七国之乱越早越好。其实我们看到这个小标题就能猜得出,七国之乱的主角其实就是吴王刘濞和楚王刘戊,因为这两个诸侯王是当时实力最强大的两个。

所以说平定了这两个诸侯王,其他几个诸侯王就比较好解决了。这就是汉景帝一定要在这个时候发动平叛的重要原因。

上曰:“吴王即山铸钱,煮海水为盐,诱天下豪桀,白头举事。若此,其计不百全,岂发乎?何以言其无能为也?”袁盎对曰:“吴有铜盐利则有之,安得豪桀而诱之!诚令吴得豪桀,亦且辅王为义,不反矣。吴所诱皆无赖子弟,亡命铸钱奸人,故相率以反。”---《史记》

因为每拖一天,那么诸侯王们的力量就越强大,到时候可能七个或者更多诸侯国都跟吴国一样厉害,那就很难解决了。

这件事汉文帝时期就应该要做,可惜汉文帝是个老好人的皇帝,烂摊子扔给了自己的儿子,汉景帝可不想再把这个烂摊子扔给他的儿子,毕竟烂摊子越来越大,以后就不好收拾了。

总结:武力削藩,还真的比不上推恩令。分封制本身就是麻烦重重,所以后世开国皇帝是很少会搞分封制的。既然分封了,那么想要以武力削藩就十分困难,比如朱允炆削藩的时候丢了江山,康熙削三藩的时候,打了8年仗。

为此,其实削藩最有效的办法,那就是推恩令。每个儿子都可以平分自己父亲的诸侯国,这样一来诸侯国就越来越小,到最后就不算什么了。

推恩令号称史上最成功的阳谋,因为你明知道这是汉武帝的计谋,却偏偏还是得实行。因为诸侯王若是不实行,很可能会引起家族内斗,到时候可就会出现父子兄弟相残的局面了。

参考资料:《史记》

汉景帝为什么一定要削蕃,甚至不惜引发诸侯叛乱?

汉景帝削蕃与汉高祖分封是在不同时期,适应当时社会形式,强化统治的举措。

七国之乱

刘邦建立汉朝,借鉴秦朝灭亡的教训,决定分封诸王。在局势稳定后又开始清理军功集团,罢黜异姓王,分封刘姓王,以强化统治。在汉高祖刘邦设计的这套统计结构里,刘姓诸王,对外可以防御异族入侵,拱卫京师;对内可以威慑军功集团,巩固皇权。确保皇权的绝对权威。

吕后

然而,刘邦死后,事情并没有像他设计的那样发展。刘邦生前扶植吕后的势力,本是为了确保太子顺利接班,但由于“母壮子少”的缘故导致了“吕后专权,大封诸吕”的局面;吕后死后,太尉周勃和丞相陈平等开国元老共同诛杀诸吕,扶植代王刘恒即位做了皇帝,汉室正统刘姓保住了皇位。

太尉 周勃

刘恒是一个运气很好的人,与当下比较火的词形容“锦鲤”很卡位。

文帝母亲 薄姬

刘恒的母亲薄姬出身卑微,先嫁给了军阀魏豹。在刘邦消灭了魏豹后,又转嫁刘邦。薄姬不受宠,甚至见刘邦的机会都不多,但就是这样,也挡不住一次机会就怀上了“龙种”;刘恒在刘邦的儿子里面最不受重视,这种劣势反过来让他逃过了吕后的毒手;本来做个低调自保的王爷也就算比较幸运了。谁能想到,突然就被周勃、陈平他们拥立做了皇帝。

汉文帝 刘恒

汉文帝刘恒的身世在他即位做皇帝前为他带来的都是好运。然而,继位后却成了不利因素。刘姓的王爷们,也就是刘邦的儿子和侄子们就开始各种不服。最明显的就属刘邦幼子淮南王刘长。这位淮南王骄横跋扈,有文字记载:常与帝同车出猎;在封地不用汉法,自作法令。跋扈还不是最过分的,后来直接与匈奴、闽越首领联络,图谋叛乱,事泄被拘。朝臣议以死罪,文帝赦之,废王号,谪徙蜀郡严道邛邮(严道县,今四川雅安),途中不食而死。

汉初代淮南王 刘长

除了淮南王刘长,吴王刘濞也很有“取而代之”的野心。刘濞是汉高祖刘邦的侄子,代顷王刘仲的儿子。单从血缘上来说,他没有刘恒“根正苗红”,但刘濞为人性情剽悍,勇猛而且有野心。英布造反时,刘濞曾作为骑将跟随刘邦镇压破英布叛乱,有军功。而且,是因为刘邦顾及吴郡接壤东越,才选了刘濞来镇住他们,后来封为吴王。刘濞在封国内的很多举措也都很过分:大量铸钱、煮盐,以扩张割据势力,图谋篡位。

吴王 刘濞

相对藩王们的咄咄逼人,皇帝却只能奉行汉初制定的黄老之道,搞“无为而治”,刘姓宗室诸王的势力就越来越大,逐渐出现了“诸王势大,尾大不掉”的局面。以至于匈奴总来侵扰边境,汉景帝都干着急而不敢出兵。因为,一旦跟匈奴打起来,输赢先不论。皇帝军队的主力就被牵制住了。诸侯王如果趁势出兵逼宫,基本上就只能选择让位了。基于这种客观现状,汉景帝只好接受晁错的建议,实行削蕃。从而引发了“七王之乱”。

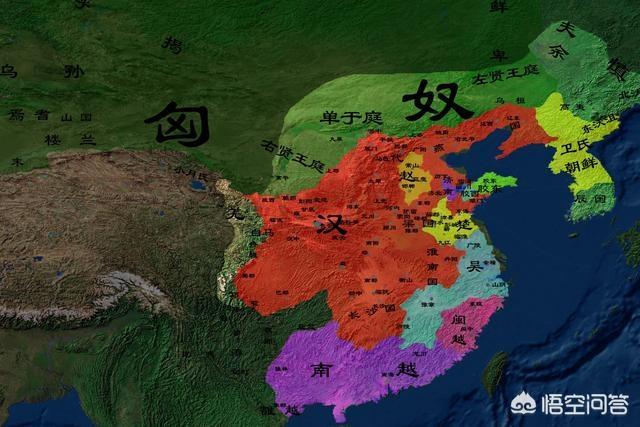

七国之乱进军路线图

“七王之乱”从表面上来看,是由削蕃政策引起的。但,实际上,即使不削蕃,任凭藩王继续做大,总有一天,也还是会发生藩王叛乱。在实力对比此消彼长的情况下,这种叛乱来的越早对皇帝来说越有利。因此,对汉景帝来说,削蕃,不得不为。

晁错献“削蕃策”

汉景帝为什么一定要削蕃,甚至不惜引发诸侯叛乱?

●汉朝自汉高祖刘邦开始施行消蕃政策,削藩是封建制度下君主为了收回诸侯或地方割据势力手中的部分或全部权力而实施的政策。汉朝汉景帝刘启实施的削蕃最为有名,最为彻底。

▪汉朝削蕃的原因

说到汉朝削蕃,我们有必要了解下什是“蕃”,是怎么形成的。周武王灭商后,建立周朝,武王为了巩固国家政权,也延用夏,商以来“封分制”封赏那些开国功臣,把王室人员,功臣以及先代贵族(先代帝王后代和远氏族部落首领)一齐分封到全国各地去做诸侯,建立诸侯国,这就形成了蕃帮和各个王侯。

▪汉高祖刘邦削蕃

刘邦击败项羽后,想到真正地一统天下,建立一个中央集权的国家,那是一个非常复杂的过程。不经历一番血和火的洗礼,是不可能实现的。所以用局部展开各分封王的的兼并战,来消灭这些诸侯,达到了削蕃的目地的。

●汉景帝刘启削蕃

▪削蕃的背景:

一、是各地经济衰退不能稳定发展,无法统一执行朝廷调配。汉朝初年就有削藩的惯例。汉高祖刘邦削夺了众多的异姓王,接着,吕后又削夺了刘邦的那些儿子们的王位。汉景帝认识到,分封制是造成经济不稳定的一个重要因素,必须要消除。

二、是加强中央集权,加强汉王朝统治。各地分封的蕃王表面上受朝庭管理和节制,但他们以封地为域,在任用地方官员,地方赋税,地方政治管理上大多不受朝廷管理。如吴王刘濞一直在准备造反。刘濞利用盐铁的便宜,打造兵器,囤积钱粮,一副造反的姿势。再加上汉景帝曾处死刘濞的儿子,所以刘濞所做,汉景帝认定他是为造反做准备,认定必须削蕃。

▪削蕃的经过

汉景帝接受了晁错建议削减王国的封地,限制他们的发展,逐渐加大中央直接管辖的地盘,加强中央对地方的控制的建议。并采纳了晁错这一“削藩”主张,景帝三年(前 154)楚王刘戊违犯汉丧制,被罚削去东海一郡;赵王有罪,削去其河间郡;胶西王刘昂私卖官爵,削去 六县。晁错的“削藩策”激起了以吴王刘濞为首的一些诸侯王的强烈反对。吴王鼓吹说晁错侵夺诸侯之地,是为离间刘氏骨肉,危倾社稷,打出“请诛晁错,以清君侧”的旗号,串通胶西王昂、楚王戊、赵王遂、济南王辟光、淄川王贤、胶东王雄渠等举兵叛乱,形成东方诸王“合纵”攻汉的形势,震动很大。这就是历史上的“七王之乱”,汉景帝派太尉周亚夫率军往攻击吴楚,派郦寄攻击赵,栾布攻击齐地诸叛国,并以大将军窦婴驻屯荥阳监视赵兵。

曾经做过吴国丞相的爰盎,建议景帝诛杀晁错,恢复王国故土,以换取七国罢兵。汉景帝在仓卒的情况下接受了这一建议,处死晁错。但吴王刘濞拒绝接受朝廷诏书,还宣布自立为“东帝”。战事继续进行。周亚夫率汉军屯于梁国以北的昌邑(今山东巨野东南),他不救梁国所受到的吴楚军攻击之急,而以轻兵南下,夺取泗水入淮之口,截断吴楚军的粮道,使其陷入困境。吴军多是步兵,利于险阻;汉军多是车骑,利于平地。战事在淮北平地进行,吴军居于不利地位。梁国又坚守睢阳(今河南商丘南),吴军无法越过。吴军北至下邑(今安徽砀山境)与周亚夫军激战,结果一败涂地,加之士卒多饥,死伤叛散。周亚夫派精兵追击,吴王刘濞率败卒数千逃至长江以南的丹徒(今江苏镇江)。

▪削蕃的结果

汉景帝遣人策动吴军中的东越人反吴,吴王濞被杀。楚王刘戊和参加反叛的诸王也因兵败自杀或被杀。历时三月的吴楚“七王之乱”遂被完全平定。汉景帝刘启削蕃取得了胜利。

●汉景帝削蕃成功后,免除了诸侯王的行政权和官吏任免权,削减了王国官吏,规定诸侯王不再治民,只能衣食租税。诸侯王强大难治的局面大为改变,因而进一步加强了统一,巩固了中央集权。

汉景帝为什么一定要削蕃,甚至不惜引发诸侯叛乱?

为了加强中央集权,巩固统一。西汉王朝建立后,吸取秦朝不封王,天下大乱,没有王室拱卫宗主皇权权而灭的教训,除了沿用秦朝郡县制之外,还大封诸侯王,这里面有为了权宜之计而封的功臣异性诸侯王,又有一些同性诸侯王,当流行子孙人数多起来之后,立马就铲除了韩信、英布、彭越、卢绾等诸侯王,除了长沙王吴芮之外,完全用清一色的刘氏宗亲去填补空缺,在西汉建立初期,封王巩固了刘姓江山。

经过几十年的发展,诸侯国的综合实力迅速增强,尤其是吴楚两国,本来血缘关系就相对较远,楚王刘戊是汉高祖弟弟刘交之后,吴王刘濞是汉高祖哥哥的儿子,到了汉文帝时期,这两国就蠢蠢欲动,逐渐萌发了不臣之心,更严重的是,吴王太子进京时跟时为太子的汉景帝下棋发生了冲突,被汉景帝用棋盘砸死了,吴王与汉中央王朝产生了嫌隙,幸好汉文帝政治素养高,吴王找不到起兵的借口,无法获得政治制高点,吴国毕竟实力无法与汉朝庭相提并论,也就只能忍让待时,从而暂时化解了这场危机。

然而汉景帝继位,中央王朝正处于皇权交接的节骨眼上,汉景帝统治根基还不够稳,汉景帝刚继位,政治实操经验也不够,这对于早想图谋不轨的吴楚两国来说是千载难逢的良机。但是天下承平已久,百姓乐于和平,都不愿意参与战争,何况起兵吴楚师出无名属于属于以地方反叛中央,在政治上更是没人支持,所以吴楚两国起兵还需要一个正当的理由。

可凑巧,汉景帝的谋臣晁错,看到了吴楚迟早要反,建议景地不如直接削藩,主动把他们逼反,然后一举解决。而这对于正好渴望得到起兵理由的吴楚而言,无异于打瞌睡遇到了枕头,于是吴楚联合其它五国,以清君侧为由,起兵造反,最终被汉景帝镇压。从而解除了同姓诸侯王对汉王朝的威胁。

后来汉武帝又实行推恩令,不但把大的分成小的,还剥夺了诸侯王的军政大权,从此只享有封地的经济财政利益,明目张胆、合情合理的把诸侯王问题彻底的解决了。诸侯王分封初期,就是为了拱卫朝廷,等朝廷实力壮大,诸侯王就失去了存在的价值,甚至他的存在,就是国家的一大祸患,所以削藩那是汉王朝不得不做不得不早做的事,只有削藩才能使中央集权得到进一步加强,从而巩固汉王朝的统一。

吴王刘鼻

汉景帝为什么一定要削蕃,甚至不惜引发诸侯叛乱?

公元前154年,已经和平了很多年的西汉王朝,突然迎来了一场大规模的叛乱。以吴王刘濞为首的七个诸侯王,忽然以晁错鼓动皇帝削藩,打出了清君侧的旗号,直接要杀向长安。

因为这场叛乱当中,一共有七个国家参与,所以后来便被称之为七国之乱。

七国之乱爆发后,当时在位的汉景帝,任命周亚夫为大将,火速率军出击。有意思的是,这场在历史上名声极大的叛乱,其实仅仅持续了不到两个月之后,就被彻底镇压了下去。

汉景帝为何要坚持削藩?就算引发诸侯王的大规模叛乱,也在所不惜呢?成功镇压了七国之乱的汉景帝,到底又是怎样的一个人呢?

汉景帝,本名刘启。在西汉的所有皇帝当中,刘启应该算是运气最好的一个。他出生的时候,他爹刘恒还不是皇帝,只是一个普通的诸侯王而已。而刘启也不是他爹的嫡子,只是一个普通的庶子。如果按照传统的宗法继承制,刘启连继承王位的资格都没有,最多只能做一个侯爷。

但是后来,因为汉惠帝英年早逝,吕后又临朝称制数年。吕后去世后,西汉的开国功臣们,诛杀了吕家外戚,废掉了吕后拥立的小皇帝。因为当时刘邦的几个儿子当中,还在世的而且年龄最大的,就是刘恒,所以在这之后,刘恒被接回了京城,顺利登基,这就是汉文帝。

而汉文帝登基之后,更加匪夷所思的事情发生了。汉文帝之前做藩王的时候,和自己的王妃曾经生下过四个儿子。但等到汉文帝登基之后,这四个儿子却无一例外,全部夭折。就连那位王后,也已经去世,没能熬到做皇后的那一天。

如此一来,汉文帝想要立太子,自然就只能从庶子当中去挑选。而汉文帝的几个庶子当中,就数刘启年龄最大。于是就这样,刘启摇身一变,稀里糊涂地从一个藩王庶子,一跃成为了西汉的太子!而且在这之后,他的母亲窦氏,也因为儿子的原因,被汉文帝立为了皇后!

少年时代的刘启,运气已经好得一塌糊涂。但是相比他后来的经历,却又不算什么了。

刘启做了太子之后,父亲宠爱,大臣支持,太子之位稳固得一塌糊涂。相比后世那些为了争夺太子之位,斗得你死我活的皇子们,刘启的生活,简直不要太幸福。

但是,过于顺利的生活,却也让刘启有了一些坏脾气。在刘启的青年时代,有一次,刘启和吴王刘濞的儿子下棋。两人在下棋的时候,发生了口角。结果刘启一气之下,直接用棋盘把这位堂兄弟给砸死了。

都说天子犯法与庶民同罪。但到了刘启这里,这个道理显然是行不通的。后来,刘启虽然被汉文帝狠狠斥责了一番,但是最后还是被保了下来。就连太子之位,也没有任何动摇。

总之,刘启做太子的20多年时间里,顺利得一塌糊涂。公元前157年,汉文帝去世后,刘启没有经历任何坎坷,便顺利登基为帝,史称汉景帝。

而且,汉景帝登基的时候,接手的是一个富庶和平的汉朝。经过刘邦时代的打拼之后,西汉国内已经彻底统一,只有边境偶尔还有战争。而经过汉惠帝和汉文帝的统治,西汉经历了长时间的休养生息,国库充盈,国家富庶。另外,汉文帝在位期间,还削弱了那些开国功臣的力量。所以刘启登基之后,基本上就只剩下享清福这么简单了。

不过,汉景帝即位之后,还是很快发现,自己接手的汉朝,有点美中不足。

这个不足之处,就是那些诸侯王的存在。

当年西汉开国的过程当中,刘邦为了争夺天下,封了好几个异姓王。但是西汉开国之后,刘邦为了西汉政权的稳定,又花了好几年的时间,逐渐除掉了这几位异姓王。但同时,因为西汉离战国时代太近,大家还是习惯于分封制,所以刘邦只能采取分封制和郡县制并行的制度,将他的几个儿子和近亲,分封做了藩王。

而到了汉文帝时期,汉文帝登基之初,为了稳固自身的皇位,同时也为了压制那些开国功臣,只能选择与诸侯王共治天下,甚至借助诸侯王的存在,压制那些功臣。不过,到了汉文帝在位后期,汉文帝也用了一些手段,去削弱那些诸侯王的力量,担心他们会造反。

不过,在汉文帝时期,这个问题倒也不算太过突出。因为当时的几个诸侯王,和汉文帝的血缘关系都比较近。再加上几个诸侯王,当时实力也比较弱,所以他们也不大可能造反。

但是,到了汉景帝时期,血缘关系又远了一层,那就不一样了。

到了汉景帝即位后,几个诸侯国的力量,已经极为强大。几个强大的诸侯国,联合起来,甚至堪比西汉政府。在这种情况下,如果再不削弱,西汉就面临了分裂的危险。

正是在这种情况下,汉景帝开始采纳晁错的建议,削减几大诸侯王的封地。几大诸侯王见到汉景帝开始动手,自然也不愿束手待毙。尤其是吴王刘濞,封地最大,实力最强。当年刘启打死他儿子的时候,刘濞便已经有了造反的心思。此时再遇到削藩,自然就该起事了。

于是,公元前154年正月,刘濞正式起兵。与此同时,其他几大诸侯王,也先后起兵,打出来杀晁错清君侧的旗号。

七国之乱爆发后,汉景帝这边,先是按照诸侯王们的旗号,杀了晁错。但是,在这之后,诸侯王们依然不肯罢手,继续进兵。对于汉景帝杀晁错这件事,后世却有着不同的解读。有人说,当时汉景帝确实怕了几大诸侯王。也有人说,汉景帝是想借晁错的死,来争取人心。

不管怎么说,晁错死后,几大诸侯继续进兵,确实犯了众怒。在这之后,汉景帝派出周亚夫,率兵去对付势力最为强大的吴国和楚国。然后,又派出郦寄、栾布、窦婴三人,拖住齐国和赵国的军队。至于剩下的临川、胶东、胶西三王,实力较弱,也被拖在了山东地区。

如此一来,七国阵营就被分成了两部分,可以分头击破了。

接下来,周亚夫一边坚守不出,一边派遣精锐,断了叛军的粮道。没了补给之后,吴楚联军很快就开始溃败。最终,吴王和楚王战死,其他几个诸侯国,也随着战败。

历史上真实的七国之乱,看起来似乎规模很大。但实际上,这个局早在汉文帝时期,就已经开始布置了。早在汉文帝时期,汉文帝已经留下了很多后手,所以汉景帝才能打得那么容易。

齐国之乱被迅速平定后,汉朝再次恢复了生机。汉景帝继续执行休养生息的政策,同样也彻底收回了诸侯国任命官员的权力,完成了汉朝的彻底统一。此后十三年里,汉景帝在位期间,汉朝国力越发强大,汉景帝也得以和汉文帝并称,缔造了历史上著名的‘文景之治’。

汉景帝为什么一定要削蕃,甚至不惜引发诸侯叛乱?

景帝为什么一定要削藩,不止是景帝要削藩,任何一个存在藩王,诸侯的朝代,皇帝都想要削藩。

那封建王朝自建立之初,都会论功行赏大肆分封,后面又坚定削藩,是不是矛盾。其实不然,削藩和分封都是有一定的意义的,并不是盲目而为。

事实是,就汉朝而言,大汉自汉高祖建立之初,封王本不是汉高祖的本意,只是迫于形势,不想寒了将士的心,想要笼络人心之举,后面分封的也大多是刘姓皇族人员。

汉文帝刘恒也有这个想法,只不过一方面国家需要休养生息,要恢复多年战争凋敝的民生,另一方面中央没有对抗藩王,诸侯的经济,军事实力。

要弄清景帝为什么一定要削藩,先来说说藩王,诸侯在汉朝的权力诸侯是有封地的,在自己的封地诸侯有自己独立的管理权,收缴税赋归诸侯国所有,诸侯国内的军队归诸侯国管理。

有钱有兵,权力膨胀,有野心的诸侯都会想要造反吧。

再说了,有钱,私下在自己发展些军队,养些死士,门客,很容易吧。

而汉朝中央对诸侯国的管理呢,只是派了个丞相,算是监督,其余的还是诸侯国自己说了算。

平叛七王之乱有功的梁王,在景帝废立太子时,想要让哥哥景帝把皇位传给他,遭到朝中大臣的反对,竟公然派死士杀了朝中重臣。

七王之乱的首领吴王刘濞起兵时联络诸侯的书信中写到:

敝国虽狭,地方三千里;人民虽少,精兵可具五十万。《 汉书·荆燕吴传》

足见,诸侯拥有的实力。有钱有兵的诸侯国就像一头随时会醒过来的老虎,看似暂时没有威胁,醒过来就会充满斗志,虎视眈眈。

你说,一个皇帝放一头猛兽在自己身边,能睡得着吗?

而除了消除诸侯对皇权的威胁之外,景帝的削藩还有别的根源。

其一:汉朝自始至终都有个死敌——匈奴,和亲实非汉家皇帝的初衷,是无力抵抗下的妥协之举。想要解决外患,安内是首要的。万一跟匈奴打仗,家里再出来个内乱,那不 得亡国。

其二:削藩之后,会增加国家的税赋收入,国家实际管理的区域也会扩大,才能更积极的备战,积蓄军事实力。

其三:君权神授的封建思想影响下,在自己治理的国家,只要有可能,任何一个朝廷都不会允许有一个可以跟自己分庭抗体的小朝廷存在。

所以,无论是诸侯,藩王存在对中央的威胁,还是消除后的利益所得,汉景帝都一定要削藩。汉武帝的推恩令也差不多是这个意思。对他们来说,削藩势在必行。内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。