同样谋朝篡位,为何王莽、司马懿被后人骂,杨坚、赵匡胤不被骂?

- 王莽:

西汉王朝,经历了汉武帝金戈铁马的岁月,早就深入人心,使得百姓心中有了汉族这个概念。王莽篡夺了西汉王朝的江山,自然是有一部分人打抱不平的。

而且王莽在建立新朝的同时,做出了一系列非常超前的改革,这些改革严重损害了贵族集团们的利益,所以揭竿而起的人比比皆是,王莽自然是不得人心。而且王莽建立的新朝只有短短15年时间,没有后继之人为他善后。

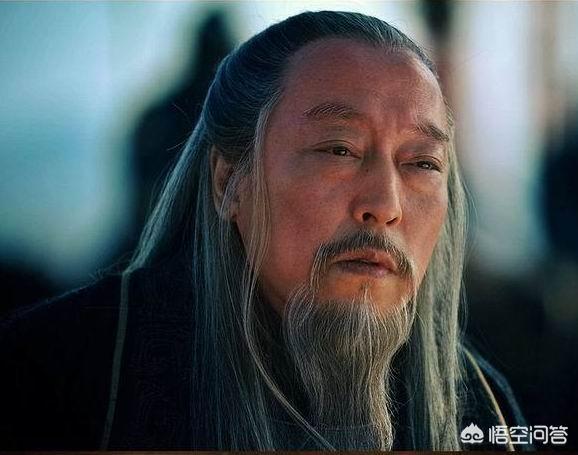

- 司马懿:

曹魏王朝建立不久,却有三代君王十分英明,曹操、曹丕以及曹叡的形象深入人心。作为辅佐曹家三代英主的司马懿,憋到最后篡夺了曹家的江山,可谓是相当阴险了。

此外司马家篡夺江山也就算了,可是他们自己搞不好统治。司马懿的孙子司马炎建立西晋王朝,仅仅50年的时间就灭亡了。西晋的灭亡导致五胡乱华,差点酿成汉民族灭族的厄运。这种王朝怎么可能受人欢迎呢?

- 杨坚和赵匡胤:

这两位都是一代雄主,可是他们身上同样背负着一种形象,那就是篡位夺权之人。

杨坚夺取了名义上的外孙周静帝宇文阐的北周江山,建立了大一统的隋王朝。隋文帝杨坚本人是一位雄才大略的英主,一统江山以后,实行仁政,赢得了一片赞誉。

隋朝虽然短暂,可是却是唐王朝的基础。这两个朝代的皇族沾亲带故,都是关陇集团的重要成员,所以说有唐朝李家给隋文帝善后,他的名声自然不会太差。

北宋王朝的建立者赵匡胤,那是趁着后周世宗柴荣英年早逝,夺取了他年仅8岁的儿子柴宗训的皇位。当时的赵匡胤深得柴荣信任,做出这种事情,的确不该。

不过赵匡胤在建国以后,也是一位十分英明的君主,他一直渴望收复燕云十六州,并且为之努力发展国家生产力。当然最关键的是,赵匡胤建立的北宋王朝时间够长,有他弟弟赵光义这一脉为他善后,他的名声能差吗?

有人善后,你的名声才不会很差。其实从上面的分析,我们就能够发现一个事实。但凡王朝有人善后的,那么这个君主的名声肯定不会很差。

比如说隋文帝杨坚,他和李渊家族本身就是很好的关系。李渊是隋炀帝的表哥,也就是隋文帝的大侄子,这种关系之下,唐朝不会给这位隋朝开国之君太多无耻的评价。

有顷,诸将拥宰相范质等至,太祖见之,呜咽流涕曰:"违负天地,今至于此!"质等未及对,列校罗彦瑰按剑厉声谓质等曰:"我辈无主,今日须得天子。"---《宋史》

相反唐朝还要极力吹捧隋文帝,因为隋文帝足够英明,才会使得关陇集团成为帝国核心力量。要不是隋炀帝不给力,隋朝是不会被唐朝取代的。

贬低隋炀帝的同时,其实也是在抬高隋文帝。毕竟斯人已逝,而且唐朝接二连三出现那么多著名的君主,他们当然不介意捧一个隋文帝了。

同样的道理,宋太祖赵匡胤年仅50岁就离奇去世,他去世以后虽然不是儿子承袭皇位,但是也是他的亲弟弟赵光义做了皇帝。

戊寅,太傅司马宣王薨,以卫将军司马景王为抚军大将军,录尚书事。乙未,葬怀甄后於太清陵。庚子,骠骑将军孙资薨。十一月,有司奏诸功臣应飨食於太祖庙者,更以官为次,太傅司马宣王功高爵尊,最在上。---《三国志》

作为亲弟弟,赵光义自然是要极力吹捧一下自己的大哥是多么的英明,不光英明地篡夺了后周的皇位,而且英明地将皇位传给了他。

但凡有人给你善后,那么你的名声肯定不会很差。相反来看王莽和司马懿,这两个人显然就是没人给他们善后。

- 王莽的新朝,只有15年时间,期间一直在镇压各路义军。最后刘秀异军突起,夺取了新朝的江山。刘秀是老刘家的子孙,他当然不会给王莽唱赞歌,所以各种贬低的手段也就出现了。

- 王莽是乱臣贼子,是篡夺了老刘家的江山,这种人千刀万剐都不够。因为没有子孙或者亲戚为他善后,所以王莽的名声自然好不到哪儿去。

- 司马懿本来是有子孙给他善后的,那段时间他的名声自然也一定很好。比如说陈寿在《三国志》里各种吹捧司马宣王有多牛,就是一种体现。

- 可是到了司马炎的儿子司马衷上台以后,天下就大乱了,别说给司马懿善后了,他们司马家自己都顾不过来,能够保住东晋的半壁江山就谢天谢地了,况且东晋司马睿从建国开始,皇族就不掌握大权,始终都是王导谢安这些权臣在执政。

这段时间天地间可谓是生灵涂炭,谁还有心思给司马懿善后呢?再说了东晋王朝就是一个傀儡政权,皇帝自顾不暇,他们自己名声都差的很,没工夫为祖先善后。

名声好与坏,那不是老百姓所决定的。哪个皇帝好不好,这是百姓们说了算的吗?当然不是,这是史书说了算的。史书上说他好,那他就是天下最好的皇帝,说他坏, 那他的劣迹可以从海南排到大兴安岭。

所以说古人对写官方历史的兄弟,要求还是比较严格的,必须要公正记录,不能带有私人感情,更不能听从皇帝的摆布。

太宗见六月四日事,语多微文,乃谓玄龄曰:"昔周公诛管、蔡而周室安,季友鸩叔牙而鲁国宁,朕之所为,义同此类,盖所以安社稷,利万人耳。史官执笔,何烦有隐?宜即改削浮词,直书其事。"---《贞观政要》

唐朝以前的皇帝,一般都是不能看史官记录的,所以这之前的官方史料还是有一定准确性的。自从唐太宗李世民公然干涉史书记录以后,史书这玩意儿本身就失去了原有的味道。

每个执政者,都会希望自己的名声很好,可以流芳千古,所以每个执政者都有可能去干涉官方史官的记录。

这么一来所有皇帝原来的面貌,基本上都被毁灭,剩下的只有一张张虚假的外衣。可怕的是,不少人还在争论哪些皇帝好与坏,你根本就争不出个所以然,因为有人会帮他们篡改,你看到的只是人家让你看到的。

总结:篡位的皇帝,没有一个善茬。我们对历史一无所知,这绝对是真理。我们连当下的事实都搞不清楚,又怎么可能窥探的了过去的事情呢?

不过从某一个角度来看,却能够推理出一二来。可以确定的是,篡位得来皇位的皇帝,没有哪个是省油的灯。

王莽、司马懿、杨坚包括赵匡胤,他们都是老谋深算的阴谋家。王莽恭敬有礼了多年,司马懿蛰伏了几乎一辈子,杨坚唯唯诺诺了半生,赵匡胤忠义了十多年。

这帮人都有过一段忠心耿耿的时候,可是在篡位的时候毫不手软。可见他们的城府到底有多深,这不是我们所能揣测到的。

参考资料:

《汉书》

《三国志》

《隋书》

《宋史》

同样谋朝篡位,为何王莽、司马懿被后人骂,杨坚、赵匡胤不被骂?

同样谋朝篡位,王莽、司马懿被骂,杨坚、赵匡胤不被骂。

是因为王莽、司马懿把治世搞成乱世,而杨坚、赵匡胤则把乱世带入到治世。并且王莽、司马懿没有得到当时人们的认可,而杨坚、赵匡胤则得到当时人们的拥护。

首先,是关于治世与乱世方面的原因。1.正是由于王莽的篡朝乱政,使社会已稳定发展200多年的西汉王朝分崩离析。社会瞬时进入了,战火四起的乱世年代。

而司马懿的篡朝乱政,则使刚经历东汉末年的乱世转为治世的曹魏,只有几十年的功夫。让人民又进入了不安定的局面。

在任何社会,任何人都想生活在安定团结的局面下。没有人愿意生活在朝不保夕的时代。但广大的普通人,又都没得选择。

若碰上像王莽、司马懿这种篡朝乱政的时代。普通的人民也只能有,内心深处无处发泄的的愤昧与唾骂,别的也真是无能为力了。

2.而隋文帝杨坚,则结束了自西晋以来200多年的乱世局面。使国家又重新走向了统一,整个社会又迎来了,稳定发展的局面。

宋太祖赵匡胤,则结末了自唐以来五代十国的又一次乱世局面。使国家完成了又一次的统一,虽然没能统一北方的部分地区,但至少国家回到了稳定局面。

给人民一个安定和平的社会,使人民减少战乱之苦。人民又怎么可能去骂他们呢!

其次,应该是人心向背方面的情况。1.已统一发展200年的西汉政权,及已稳定发展几十年的曹魏政权。是得到当时的人民拥护的。

王莽篡位后,虽实行了一系列的政治、经济政策。史称“王莽改制"。它不但没能赢得一些统治阶层的欢迎,更不会得到人民的拥护。

司马懿控制曹魏后,又传至它的儿子司马昭权倾朝野。到司马昭其子司马炎灭曹魏立晋。虽然司马炎一度统一了全国,但无奈他不是治世之主。

逐渐怠惰政事,奢侈腐化。造成全国的贵族官僚、商贾巨富都盛行攀比奢糜的风气。其后由于继承人的问题又导致了,影响政权稳定的八王之乱。

使人民根本就没有过上稳定的生活。这怎么能不被人骂呢?

2.而生活在乱世中,整天过着朝不保夕的人民。更是盼着早一天,能有人结束乱世。过上一个安稳的生活,比什么都重要。

这些人对那些,每一个都随时被替换掉的政权。肯定没有忠诚、拥护之说。

所以,当杨坚及赵匡胤能结束乱世,又重新统一全国。自然是人民翘首期盼的,是人民坚决拥护的。

所以,王莽和司马懿这种祸国殃民。陷国家于内乱中,并使人民生活在水深火热、朝不保夕中。必定会遭到人民的唾骂。相反如杨坚及赵匡胤这种,统一国家、结束乱世。救人民脱离苦海,过上安稳生活的人。必定会受到人民的拥护与爱戴。同样谋朝篡位,为何王莽、司马懿被后人骂,杨坚、赵匡胤不被骂?

“谋朝篡位”的行为在历朝历代都是“为人所不齿”的行为。以忠孝仁义治理天下的封建王朝,“忠”是被放在首位的。

何为忠,在古代“忠”的标准只有一个,那就是忠君爱国。不忠君就谈不到爱国,所以,很多的忠君爱国的代表也因为这一个“忠”字而最终身死,这种行为被称之为“愚忠”。

当然,历史长河之中,也绝不可能都是忠臣良将。有忠臣势必有奸臣,有报国之将,自然就有乱国之贼。

王莽、司马懿就是这乱国之贼的代表。他们即便身死,也逃离不了悠悠众口,躲不开史家的口诛笔伐。但也有例外,都是“谋逆”,杨坚与赵匡胤却能够逃过这一“劫”。

这里面的原因有哪些呢?是“谋朝篡位”之后对前朝的态度让他们避免了“屠夫”的名号,还是他们对历史的贡献要大于前朝?是结果决定了口碑,还是威望决定了命运?

分析杀宗室,消灭权力路上的绊脚石

正所谓“周公恐惧流言日,王莽谦恭未篡时”。在王莽没有谋朝篡位的时候,他给世人所展现的是一副“谦恭、公正、温和”的面貌。

为了所谓的公正,而大义灭亲,对待自己的叔父长辈也是孝义谦恭,面对百姓也能展现出他仁爱的一面。

他之所以能够有“谋朝篡位”的机会,就是因为西汉末年汉室的衰弱,朝政的腐败,让他有了机会登上权力的顶峰。

而他篡位之后的所作所为却让人大跌眼镜。篡位之后的王莽对汉室宗亲可以说是“残暴”,为了能够让自己的权力稳固,他想要把汉室宗亲赶尽杀绝。

我们再来看司马懿,司马懿是西晋的奠基者,但不是西晋的缔造者。他的孙子司马炎才是晋朝的开国皇帝。

只不过司马家族对待曹家人的态度是一样的,那就是“残忍”。“鹰视狼顾”的司马懿早就表现出了他的野心。

而他的野心也早就被曹家的宗亲所发现。为了能够扫平自己权力之路上的绊脚石,司马懿对曹氏宗亲可以说是痛下杀手。

通过高平陵政变,司马懿除掉了曹爽,这个他最大的对手,还顺带着以谋反的罪名诛曹爽三族,狠辣可见一般。

而杨坚在这一点上做的其实也很不地道,在他还没有当上皇帝的时候,宇文一家的宗室基本就让他杀了个干干净净,等当了皇帝后,对待宇文一家更是残忍,几乎把宇文家都灭门了。

从对待前朝宗室这一点来看,只有赵匡胤还做的不错。他虽然也是“谋朝篡位”,但却能够善待前朝宗亲。

宋朝建立之后,赵匡胤封前朝皇帝柴宗训为郑王,还赐给其丹书铁券。不管柴宗训后来的早逝与赵匡胤有无关系,表面上赵匡胤做的还是说的过去的。

如果从对待前朝的态度看,杨坚或许应该和王莽、司马懿一样被骂,甚至被骂的更惨,对待前朝的宽厚,这四个人中,也只有赵匡胤做的还算不错。

可是杨坚却躲过了史家口诛笔伐,还被后人称之为“仁君”。这究竟有哪些原因呢?咱们还是应该对比一下这四个人的其他方面。

“威望”与“习惯”,杨坚与赵匡胤的时代要有优势

王莽篡位开创了一个历史先河,在王莽之前,只有从底层革命的改朝换代,或者贵族势力推翻前朝,这两种“革命”方式。而王莽“开发”了权臣篡位的方式。

王莽篡位之所以成功,实在是因为这件事来的太“突如其来”了。但他的群众基础却没有做到位。当时的西汉王朝虽然没落,但无论是官场还是民间都是支持刘家坐天下的。

王莽的篡位让天下人无法接受。所以他立刻就由“贤良谦恭”变为了“乱臣贼子”。引来了天下人对他的反对:

是以四海之内,嚣然丧其乐生之心,中外愤怨,远近俱发,城池不守,支体分裂。司马家族的篡位其实也是如此,司马家族做的事情很简单,就是想通过从上层推翻前代皇帝而当新的皇帝。他们忽略了底层的支持。

司马懿虽然有威望,但他的威望并不足以支撑他改朝换代,所以他没有这么做,而是寄希望于自己的后人。

司马炎在威望与能力上根本不足以和司马懿想媲美,可他却要凭着司马家族积攒的权势,“强行”篡位,这个行为在当时就遭到了很多人的反对。

杨坚篡位的时候,在朝野中的威望无人能出其右。他是皇帝的岳父,这个身份就有了众多的党羽。而他的能力与功绩让他无论是在政界还是军界都有着极高的呼声。杨坚的篡位可以说是水到渠成。

赵匡胤更是如此,在柴荣还在的时候,京城里就有了“点检作天子”的传言。而且整个后周的军队几乎都是赵匡胤的死党,就连张永德这种皇亲国戚都与其交好:

太祖将聘孝明皇后也,永德出缗钱金帛数千以助之,故尽太祖朝而恩渥不替。他们被后世评价之所以不同,还有一点我们不能忽视,那就是百姓的习惯。王莽篡汉的时候,天下已经习惯了汉室,而司马家族夺权的时候,天下百姓也没有做好准备。

可是杨坚与赵匡胤所处的时代却不同,无论是杨坚所处南北朝,还是赵匡胤生活的五代十国,朝野上下,天下百姓早就习惯了皇帝轮流做的这种现象。

当然了,真正能够决定他们在后人中口碑的,还要说他们做皇帝之后的事情。

乱的开始与乱的终结

王莽篡汉之后,他得不到天下人的支持。反对他的人从朝野到民间,从宗室到草莽,天下间“听取反莽一片”。

王莽之前的西汉虽然衰落,但还没有到了所有人都群起而攻之的时候。可是王莽的行为,让天下瞬间变成一片屠杀的战场。

而司马炎当皇帝之后,虽然也实施了一些好的政策,但却给天下的混乱埋下了伏笔。

三国末期,天下逐渐趋于稳定,百姓逐渐开始恢复生产。

司马炎篡魏称帝后期,开始了骄奢淫逸,不理朝政。而且他的分封诸王,也就给后来的八王之乱留了隐患。

他死后不久,西晋就开始出现乱象。八王之乱把西晋统治推向了灭亡,之后的五胡十六国,南北朝割据,更让整个天下都陷入了混乱中。

这一切的一切都始于司马炎,或者说是司马家族的奠基人司马懿。不管混乱是否真的和他们有直接关系,但这个罪名必须他们背,因为他们是统治者。

杨坚则不同,他是终结南北朝乱世之人,虽然他的一切是建立在宇文泰基础上的,但这个功绩就是他完成的。

他是让百姓重新恢复生产的人,即便他权位夺取的时候并不磊落,但他开启了天下的和平。

赵匡胤也是如此,五代十国的乱象是赵匡胤终结的。天下百姓是从赵匡胤这里看到了希望,所以他自然不会有太多的骂名。

百姓很淳朴,谁让天下太平谁就是好人。相反,谁让天下混乱谁就是昏君。

明君与昏君,要从结果而看

或许王莽篡位的初衷真的像有些人所说的,是要推动改革,是要为天下百姓。

但在我看来,这些还真是有点荒谬。因为王莽的改革是在“复辟”,他的改革是逆历史潮流而行。

恢复旧制,不仅没让百姓幸福,还让百姓过上了苦日子。

他刚愎自用,不切实际的改革,让货币贬值,物价飞涨,百姓水深火热。他自以为是,急功近利的革新,要从大地主手中夺取利益,地主阶级也不干。所以反抗他是必然的。

司马炎好一点,他当皇帝的初期,励精图治,行节俭之风,本来是有明君之象的。

但统一天下后的他,与之前截然不同,或许是志得意满,或许是原形毕露,总之荒淫、奢侈、自大都集于一身了,被后人骂也正常。

杨坚能够不挨骂,说到底是因为人家皇帝做的好。虽然他是篡位得了皇帝,但是他在当皇帝之后,能够进行改革,推动生产,使天下人口复苏。

即便晚年变得猜忌、多疑,但也在一个度里面。人们更多的是念及他的勤政、仁厚。

赵匡胤更是如此,他开创的宋朝在中国历史上有浓墨重彩的一笔。而且他一向就以“仁爱”著称。

无论是对百姓,对大臣,赵匡胤尽可能的表现出他“仁”的一面,就连朱元璋对他的评价都很高:

惟宋太祖皇帝顺天应人,统一海宇,祚延三百,天下文明。有君天下之德而安万世之功者也。掌握史家之笔,可记录不世之功

王莽篡汉被人推翻,替代他的是汉光武帝刘秀。不管是出于个人的仇恨,还是出于权力的稳固,刘秀都不会让王莽有一个好名声。

不管王莽是否做得好,当然如果他做得好也不会被推翻。他在《汉书》中的评价都给他定性了:

及其窃位南面,处非所据,颠覆之势险于桀、纣,而莽晏然自以黄、虞复出也。乃始恣睢,奋其威诈,滔天虐民,穷凶极恶,流毒诸夏,乱延蛮貉,犹未足逞其欲焉。司马家族的胜利,是世家大族对寒门子弟的胜利。是一个极小的团体对一个极大团体的胜利,后世的评价不高也是正常的。

但反观杨坚与赵匡胤。在这一点上他们做的就很聪明。

杨坚为了让天下人才为已所用。设立分科考试制度取代九品中正制,使得底层的读书人有了出头之日。

他既团结了一部分世家大族,同时也给了更多读书人希望,被读书人喜欢那是必然的。

更为重要的一点,杨坚对汉文化的重新复苏起到了重要的作用。他当了皇帝之后,下诏求书,把众多文化典籍重新进行编纂,这一行为就让他得到了当代以及后代读书人的拥护。

而赵匡胤对于文化人的重视更是不用说了。在“士大夫与天子”共治天下的理念下,宋代的文化人,获得了在其他王朝永远无法达到的地位。

而且宋太祖的“不因言事而杀人”更是让他在读书人心中有了至高无上的威望。

如果说杨坚让读书人有了希望,那赵匡胤就是让读书人有了保障。如此一来,天下读书人自热对这两个人感恩戴德,记录他们的时候自然是不吝赞美之词。

结语从“唯结果”论上来看,乱世的终结者势必会比那些导致乱世之人的评价高,因为一个让人生存而另一个则让人死亡。

而且,从执政能力和对天下贡献来看,杨坚和赵匡胤都是公认的明君,虽然有不足,但绝对比王莽和司马炎强。

更为重要的是,杨坚与赵匡胤掌握了读书人的笔,获得了读书人的心。

所以他们能够获得文人集团的认可,能够让史家在很大程度上忽略了他们的“谋朝篡位”,而对他们为天下百姓带来的和平与发展大书特书。

同样谋朝篡位,为何王莽、司马懿被后人骂,杨坚、赵匡胤不被骂?

题主列举的这四个人,只有三人是真正的谋朝篡位者。司马懿在世的时候,并没有赶走曹魏自己做皇帝。到了他儿子这辈,即便是“司马昭之心路人皆知”,也似乎只是有贼心无贼胆,并没有实施谋朝篡位。真正的谋朝篡位者是司马懿的孙子司马炎,是他逼迫魏元帝曹奂禅让,建立了西晋王朝。

司马炎篡位后,从祖父起加皇帝尊号,司马懿为晋宣帝,师马昭为晋文帝,伯父司马师为晋景帝。原本是孙子谋朝篡位,为何把这笔账算到了司马懿的头上呢?本回答便从司马懿被骂入题,回答一下这个题目。

我们实际上更重视结果而轻看过程司马懿其实并没有因为谋朝篡位而挨骂,不仅没有挨骂,还因为与诸葛亮抗衡了十几年,五次将西蜀寇兵抵御在国门之外,平定辽东之乱,确保北方不受战乱之苦而得到了后世的好评。唐代房玄龄修《晋书》就这样评价司马懿:“文帝之世,辅翼权重,许昌同萧何之委,崇华甚霍光之寄。当谓竭诚尽节,伊傅可齐。”

当然,房玄龄对司马懿的看法仅限于魏文帝曹丕时代,魏明帝曹睿末期,司马懿便:“夫征讨之策,岂东智而西愚?辅佐之心,何前忠而后乱?”

我觉得,房玄龄这样评价司马懿有不太公正之嫌。说司马懿在平定辽东的时候显得很有智谋,征讨西蜀则表现得很愚笨,因为此,司马懿便是“前忠后乱”包藏祸心,蒙骗世人。还有的观点认为,司马懿就准备谋朝篡位,为建立西晋王朝打基础了。其实,司马懿死前曾经给曹芳上表,坚决辞去相国、平郡公封号。此时,司马氏的“晋”字国号还不知在哪里。

房玄龄之所以对司马懿颇有微词,主要原因是干掉了曹爽集团,占据了曹魏政权的核心地位,为后来司马昭图谋不轨和司马懿的谋朝篡位奠定了基础。但是,司马懿是曹丕、曹睿两代帝王的托孤之臣,房玄龄也承认他是“栋梁是属,受遗二主,佐命三朝”。而曹爽掌控朝政时结党营私,专权乱政,出入自比皇帝,软禁郭太后,实有谋反之心。不听司马懿劝阻,一意孤行出兵西蜀,空耗国力,虽然能力不行,但确实是搞乱了魏国内政。司马懿发动平陵政变,剪除奸凶,不应当受到抨击。

平陵政变后两年(公元251年),司马懿去世,司马师兄弟相继掌控朝政。虽然兄弟二人先后有废曹芳、弑杀曹髦这样备受后人抨击的不良历史。但是,他们为曹魏抵御外寇入侵,平定内乱,应当是有历史功绩的。

司马昭于公元263年结束了蜀汉政权。伐蜀得胜,司马昭接受了曹奂相国,晋王,加九锡的封赏,此前曾经十次拒绝这样的加封。到了这个时候,“晋”国国号才出现隐约出现在历史的舞台上。

司马昭做晋王时,司马懿已经死去十三个年头了,他怎么就知道儿子会成为“晋王”呢?公元265年,司马炎登基建立晋朝,这是司马懿身后十五个年头发生的历史事件,谋朝篡位的是他的孙子。司马懿替孙子背锅,主要原因大概有两点,第一是掌控了朝政,导致“皇帝”在儿子手上被废、被杀,房玄龄当然不希望这样的事情发生在唐太宗身上。

二是《三国演义》把司马懿写成了诸葛亮的对立面,他的儿子又灭掉了“正统”蜀汉,起因都是司马懿太厉害了。

而实际篡位者司马炎没有挨骂,最主要的原因就是他灭掉了东吴,结束三国战乱,统一了南北。同样,杨坚、赵匡胤也是结束战乱,建立相对统一的王朝,其篡位过程倒并不重要了。

我们都说过程比结果重要,但是,实际上,我们更注重结果。假如司马懿谋朝篡位,灭掉蜀汉、东吴,恐怕就没有房玄龄那样措辞激烈的评判了。也所谓时势造英雄,司马懿时代三国历史方兴未艾,各国尚未进入动荡之秋。司马懿身后,三国内政都相继爆发重大危机,乱世之像再次威胁朝野。

司马炎比他的祖父幸运得多,三国进入极度衰落之际,不仅篡位成功,而且,在祖辈、父辈所奠定的基础上完成统一大业。同样,杨坚、赵匡胤也顺应了历史潮流,分别结束南北朝、五代十国的战乱,开辟了“太平盛世”。

“结果”决定了谋朝篡位者是否挨骂。历史上改朝换代并不鲜见,但挨骂的开国皇帝却没有几个,原因还是历史对结果更为看重。

王莽被骂是历史误会吗网络上一度称王莽是个穿越者,是当代人穿越到了西汉。为什么呢?因为王莽篡汉之后,推行了一系列改革,这些改革措施超越当时的历史背景和历史条件,显得非常超前。大体上讲,王莽于公元1年篡位做了皇帝,建立新朝后,有这样事被称为“穿越”了。

第一是造“飞机”。实际上,王莽所造的“飞机”不过是在用大鸟的羽毛做成类似翅膀的羽翼,大致相当于现在的翼装。这件事,《汉书·王莽传》确有记载:“取大鸟翮为两翼,头与身皆著毛,通引环纽,飞数百步堕。”

第二是铸造值钱。也就是把钱币上刻上面值,便于携带和流通,不需要再交易时过秤。《汉书·王莽传》把这件事叫做“更货造”,大致是这样的:“错刀,一直五千。契刀,一直五百。大钱,一直五十,与五铢钱并行。”

第三是发明了游标卡尺。这件事情是被考古证明的,说的是东汉早期墓葬中有类似于英国人维尼尔·皮于1631年发明的游标卡尺,是铜制的。因墓葬是东汉早期的,王莽的新朝总共存在了八年。而在此前,王莽还主政了很多年,从假皇帝到真皇帝,总共十六年。于是,汉代铜卡尺大概就是莽新时期的杰作了。

不管这样,王莽确实是一个爱搞事情的皇帝,除了玩上面那些穿越外,还大力改制创新,是一个“改革家”。兴周礼、复井田、改官制、易官名,还把盐、铁、酒、铸钱及山林川泽收归国有。王莽的一系列举措,历史给予了一个专用名词,叫做“王莽改制”。

从“王莽改制”的大致内容看,一是违背了西汉以来的既定国策,尤其是改变了民众的信仰。二是极大的触犯了官僚士族阶层的利益,犯了众怒。因而,王莽的改制遭到了强烈反对。为了让改制推行下去,王莽不惜用严酷的刑罚来做保障,很快的激发了矛盾,导致天下大乱。

班固在《汉书·王莽传》中以非常严厉的措辞,堪称谩骂的语气指责王莽:

及其窃位南面,处非所据,颠覆之势险於桀、纣,……乃始恣睢,奋其威诈,滔天虐民,穷凶极恶,流毒诸夏,乱延蛮貉,犹未足逞其欲焉。是以四海之内,嚣然丧其乐生之心,中外愤怨,远近俱发,城池不守,支体分裂,遂令天下城邑为虚,丘垅发掘,害遍生民,辜及朽骨,自书传所载乱臣贼子无道之人,考其祸败,未有如莽之甚者也。王莽篡位,历史上均没有给予好评。究其原因,同样是因为这次谋朝篡位所造成的后果具有很大的危害性,国家又陷入了战乱。当然,班固的评价也带有一定的倾向性,主要原因是刘秀光复了刘氏王朝,而王莽篡夺的就是刘氏政权。

不过,对照王莽篡位前后的表现,也是其挨骂的一大原因。篡位前,我们是正人君子,极有才能且能礼贤下士,恭敬待人,倾力为国,一度被称为“周公再世”。篡位之后,倒行逆施,原形毕露。所以,白居易有诗云:“周公恐惧流言日,王莽谦恭未篡时。向使当初身便死,一生真伪复谁知”。人格都成了大问题,王莽谋朝篡位不被骂死才怪。

赵匡胤涉嫌炮制推背图《水浒传》开篇故事中,施耐庵反复写赵匡胤是因为后周陈桥让位、禅位而做了皇帝的。并且,抬出华山陈抟老祖道听途说“如今东京柴世宗让位与赵检点登基。”来揭露赵匡胤的得国不正,此人就是谋朝篡位所得的帝位。

但是,同时谋朝篡位者,为何又不像王莽那样挨骂呢?除了上文所言的原因外,赵匡胤在篡位后做了大量文章,讲了很多故事,把自己搞成了帝位合法继承人。这许多故事中,最大的嫌疑就是炮制《推背图》。绿野老道将在即将推出的专栏中,以开篇文章来讲述这件事情,此处为了答题,简单剧透一下。

《推背图》最早记载于脱脱编纂的《宋史》,但是,只是提到了书名,没有其他任何信息。我有理由怀疑,脱脱似乎是在暗示这个图谶涉嫌伪造。作为元代非常有学问的宰相级别的人物,主持编纂宋史,这么一部有影响力的预言书,难道脱脱没有见过?即便是要隐藏涉及元代的预言,总还得提一提其他方面的信息吧,比如,这部“天书”的作者是谁,等等。

脱脱没有提到这部书的其他任何情况,但却在《宋史·太祖本纪》中讲了一个令人喷饭的故事。这个故事说的是后周世宗显得六年(公元959年)北征,到达瓦桥关平定了关南。这一天,周世宗审阅文书,忽然得到一个布袋,布袋里有一块三尺多长的木牍,上面写着“点检作天子”。周世宗回朝后,立即拜太祖检校太傅、殿前都点检,取代了张永德。

周世宗傻得太可笑了,明明知道当了点检这个官的人有可能取代自己,或者篡夺后周皇位,还要让赵匡胤接替这个位置,难道,皇帝也搞“肥水不流外人田”那一套?周世宗是不是认为赵匡胤是结义兄弟,与其让张永德做皇帝,不如让给自己兄弟这个傻得天真的故意啊?这个故事很明显是在作伪,赵匡胤的意图是说,周世宗已经有意思要把皇位让给自己了。

所以,施耐庵在《水浒传》让陈抟道听途说。而且,稍微留意一下,就会发现施耐庵“又写错了”。施耐庵“不懂”历史,把“赵点检”写成了“赵检点”。

这应当是赵匡胤涉嫌炮制《推背图》的依据之一,后来,岳珂继续讲故事——这件事很多读者都知道,搁下不表。

周世宗绝对不会把皇帝的位置让给赵匡胤的,而且,还有可能防范着这个异于常人的赵点检。所以,临终时把地位传给了自己的儿子郭世训,以符后摄政。与此同时,还收回了赵匡胤的兵权。《宋史》中说,显德七年正月初一,传来契丹大举进攻的消息,宰相范质让赵匡胤出兵抵抗。赵匡胤以兵少为由拒绝出兵,范质无奈,只得把兵权交给了赵点检。于是,很快就发生了陈桥兵变,回兵汴京谋朝篡位。此时,哪里有什么契丹进攻啊?

说赵匡胤涉嫌炮制《推背图》要把自己说成是合法继承人,除了《宋史》的记载外,《推背图》本身就出卖了赵匡胤。读者不妨去查看一下十三象、第十四象,这两象非常奇怪,讲的就是后周兴亡的历史。

第十三象说,后周是郭威取代后汉建立的王朝,而第四象却把后周改了姓,说成了柴氏王朝。既然如此,你柴荣也不是郭威的合法继承人,姓柴的怎么能继承姓郭的江山呢?所以,姓柴把江山让给姓赵的,有什么不可以的呢?或者说大家都只是郭威的臣子,谁当皇帝都是合法的。

周世宗应当叫“郭荣”,柴世训也应当叫“郭世训”,《水浒传》中的柴进同样应当叫“郭进”。郭威的儿子很早就被李业杀死,为了传承自己的事业,便把老婆柴氏的侄子柴荣收为养子。柴荣做了郭家养子,必定要改为郭姓,否则,不仅后周天下没法传承下去,柴荣也会背上篡位的罪名。史书上明确记载,柴荣是郭威的养子,广顺元年(公元951年)郭威称帝时,柴荣(应当是郭荣)就是“皇子”了,讲的就是继承权问题。赵匡胤将郭荣改为柴荣,等于是剥夺了柴荣合法继承人的身份。

推背图第十五象、第十六象是对赵匡胤的美化,尤其是第十六象,应当是《推背图》“预言”中颂词写得最华丽的一则,赵匡胤被赞美为千古第一圣人、千古第一帝。

赵匡胤其实不需如此作伪,陈桥兵变历史定性就是谋朝篡位,但宋太祖并没有因此挨骂。原因还是他扫灭五代狼烟,还天下一个太平世道,这是历史的功绩。施耐庵在《水浒传》中认可且赞扬了赵匡胤的开国,但却没有放过赵匡胤篡改历史,将郭荣改为柴荣的阴谋——柴进的故事就隐藏了这段历史。

炮制《推背图》,赵匡胤很快收拾了人心,自己的“天命”也得到了认可,北宋王朝便开启了一段辉煌的历史。历史给了宋太祖以公正的评价,也逃过了当时的悠悠之口。赵匡胤谋朝篡位而没有落下身前身后的骂名,大概的原因就是这样的。

回答结束时,还要就《推背图》谈点感想。既然是涉嫌人为炮制,那就一点都不要去相信他。这部预言书不断为人所利用,一直到民国时期还在不断的补写作伪历史。而从第三十九象起,就再也不准了。无论如何解读,都不准确,一点都不准确。

同样谋朝篡位,为何王莽、司马懿被后人骂,杨坚、赵匡胤不被骂?

历史也是带有感情色彩的,这个色彩既有历史的记录者添加的,也有历史的阅读者所添加的。但终究是一定的阶级就有一定的历史色彩,也就是历史观。

在我国古代社会,占据主导的是儒家思想的历史观,儒家思想提倡忠君思想,背叛君主,篡夺皇位是被读书人反对的。司马懿、王莽篡位,为读书人看不起,也同样被后世的统治阶级指责,因为他们也不希望在自己的手下出现像王莽、司马懿这样的人。

虽然杨坚、赵匡胤同样是篡夺皇位,但是杨坚和赵匡胤是做足了准备工作的,不但在实力上准备充分,舆论上也做足了文章,天下归心,大势所趋,顺理成章的篡夺了皇位,这一点上他们是非常成功的。

所以,虽然同样是篡位,但杨坚、赵匡胤的名声就要比司马懿好很多。

同样谋朝篡位,为何王莽、司马懿被后人骂,杨坚、赵匡胤不被骂?

我国自从秦始皇开创帝制以来,出现过许许多多位皇帝。在这些皇帝当中,有的是通过起义登上皇帝之位的,而有的则是通过篡位登上皇帝之位的。

通过起义登上帝位的,起因无非就是因为前朝腐朽,百姓们饿得实在受不了了,所以爆发了起义。用现在的话来讲,那就是“死都不怕,还怕起义吗”?

而通过篡位登上帝位的,一般情况,那就是少帝年幼,权臣把持朝政,最后权臣野心勃勃,谋朝篡位,最后成为皇帝。

在这两种方式中,通过第一种方式登上帝位的,那是顺应民心,没什么好说的,只会受到后人的赞扬;至于通过第二种方式登上帝位的,那么就有点危险了,因为你一旦掌握不好节奏,就会遭到后人的唾骂,最后遗臭万年。

比如同样是谋朝篡位,王莽、司马懿就被后人臭骂,杨坚、赵匡胤却被后人赞扬,这究竟是为什么呢?

一、王莽和司马懿王莽是西汉末年的权臣。西汉末年,王太后的外戚世家王氏权倾朝野,如日中天。王莽身为当时王氏家族的一员,自然也是受益良多。

一直到汉宣帝玄孙刘婴即位以后,王莽俨然已经成为了西汉的实际掌权者。最终,在众人的建议下,王莽接受皇帝的禅让,改国号为“新”,史称“新朝”。

但是,王莽的即位并没有改变西汉国内的现状,反而因其一系列异想天开的举措,加剧了西汉国内的人民矛盾。

最终,即位仅十五年的王莽被杀死在乱军之中,新朝灭亡,直到“位面之子”刘秀建立东汉,中原内部才结束了这场纷争。

无独有偶,三国曹魏时期,魏明帝英年早逝,以至幼主曹芳即位。司马懿为了夺得大权,发动了“高平陵事变”。此后,整个曹魏的政权就完全落入了司马家族手中。

到了司马懿孙子司马炎时期,司马炎接受皇帝禅位,登基称帝,建立晋朝。然而,司马炎篡位以后,并没有尽到一个开国皇帝的指责,为后来的“八王之乱”和“五胡乱华”埋下了伏笔。

尤其是“五胡乱华”,不仅对当时的汉人造成了严重的冲击,还严重地破坏了汉人的文化。可以这么说,司马一族除了篡位享乐,根本就没做什么利国利民的事情。因此,它的口碑败坏是好不委屈的。

二、杨坚和赵匡胤再来说说杨坚和赵匡胤。

同样是逼幼主禅位,杨坚和赵匡胤的功绩可就大多了。

杨坚不必多说,他经受了司马家族一手留下的烂摊子,结束了南北对峙的分裂局面,完成了中原的统一,并建立了隋朝。他在位期间,对内减轻赋税,对外武力防御,使得整个中原地区的人口得到了快速地增长。

毫不夸张地说,隋文帝杨坚是继秦始皇之后的又一位伟人。虽说他晚年的废立太子的错误决定,使得隋朝二世而亡,但是这依旧无法磨灭它的功绩。毕竟杨广的昏庸,并不是靠眼睛就能察觉出来的。

而赵匡胤建立的宋朝,虽然也一直为后人所诟病,认为宋朝太过软弱,但是这真不能怪赵匡胤。

燕云十六州,自古以来就是中原防御北方少数民族的重要阵地之一,这不仅仅是因为燕云十六州的地理位置优势,更因为燕云十六州是中原地区重要的产马地。

古代王朝边境的少数民族,之所以一直被中原王朝所忌惮,就是因为他们独特的骑兵战术。当骑兵面对步兵之时,骑兵打不过可以跑,损失可以降到很低,但是步兵面对骑兵之时,如果打不过,往往就是全军覆没。

而中原的农耕性质,就意味着中原王朝对于骑兵的需求及其巨大。而失去了燕云十六州的大宋,就失去了和北方少数民族骑兵对抗的资本。

因此,有宋一朝,面对北方的少数民族政权,基本上都是采取防守姿态,不是因为怂,真是因为劣势太大。而燕云十六州的失去,是后晋的开国皇帝石敬瑭送给契丹的,和赵匡胤真没啥关系。

再者,宋朝虽然在对外战争中处于弱势,但是其内部的经济发展却极为繁荣。而经济繁荣也意味着宋朝的百姓能够吃饱穿暖,这对于古代的人民来说,是最幸福的事了。

结束语可见,无论是王莽和司马懿遭到后人的唾弃,还是杨坚和赵匡胤受到后人的赞赏,只有一个原因,那就是他们有没有带给人民他们想要的。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。