发生在1683年的维也纳之战,究竟有哪些重要的历史意义?

为什么现在的土耳其敢这么横?其实你去研究他们的历史,会发现他们曾经建立过一个长久而强大的帝国,那就是奥斯曼土耳其帝国。

这一帝国建立于1299年,灭亡于1922年,时间长达623年,在人类历史上,这么长久的封建帝国,是非常罕见的。

除了长久,奥斯曼土耳其还特别强大,他们的祖先是突厥人,过去生活在中亚,后来迁徙到了小亚细亚。在灭亡拜占庭帝国以后,继承了东罗马帝国的文化和伊斯兰文化,成为了东西方文明的结合体。也是那六百多年里,唯一有实力和欧洲国家叫板的伊斯兰集团。

苏莱曼大帝在位期间,奥斯曼土耳其无论是领土还是军事武装力量,都达到了巅峰状态。这里提到的维也纳战役,发生于1683年,同样也是奥斯曼帝国征伐欧洲道路上,折戟沉沙的一战。

1683年,奥地利和奥斯曼帝国的状态都不是很好。其实早在1663年,奥地利和奥斯曼土耳其帝国之间就已经爆发过一场大战,原因是奥地利反对土耳其干涉兰西瓦尼亚公国的事务,可是这个公国早先就已经成为了土耳其的附属国。双方大战互有胜负,不过土耳其是吃了亏的,不得不选择和解。

- 当时奥地利的皇帝利奥波德一世是一个强硬派的皇帝,他的家族是实力非常强大的哈布斯堡王室,该王室基本统治了一多半的欧洲领土。有靠山办起事情来就直爽多了。

- 也正因为如此,奥地利此刻其实已经引火烧身。由于皇帝的强势,使得新教徒索科里拉起了一支义军,甚至请来了奥斯曼土耳其帝国的军队来帮忙。

- 除此之外,蠢蠢欲动的法国,也是奥地利的宿敌,此刻与奥斯曼土耳其帝国也已经达成了战略同盟关系。腹背受敌之下,奥地利不敢轻举妄动,只能以镇压匈牙利境内的新教徒为主。

奥斯曼土耳其这边,其实情况也不是很好。16世纪的时候,他们无疑是西亚大陆上的最强王者,多次对欧洲虎视眈眈。

可是伴随着欧洲各国掌握了先进的武器装备和攻城设备以后,奥斯曼土耳其的军队根本就没有任何优势了。

他们希望重拾过去的荣耀,所以国王穆罕默德四世接受了匈牙利新教徒的邀请,同时不惜将索科里封为匈牙利国王,以此向奥地利宣战。

维也纳战役,几乎成了穆罕默德四世挽救声誉的最后一战。这个时期的奥斯曼土耳其帝国,已经成了尾大不掉的状态。过去的辉煌已经逝去,奥斯曼土耳其必须要通过战争挽回自己的声誉。

- 1669年,奥斯曼土耳其凭借从西欧学来的攻城技术,打下了克里特岛,而这里是威尼斯人在海外最重要的殖民地。因此奥斯曼土耳其彻底掌控了东地中海的海上霸权。

- 1676年,奥斯曼土耳其以强大的态势逼迫波兰,使得波兰放弃了波多利亚和乌克兰地区,通过转移矛盾的方式,使得国内经济再次恢复往昔繁盛。

虽然与奥地利此前的战役并没有讨到什么好处,可是穆罕默德四世没有放弃这一次的好机会。因为只有真正打败了奥地利,他才能再次扬眉吐气。

苏丹穆罕默德四世亲自出征,17万大军集结以后,直奔维也纳而去,期间几个附属国的军队也加入了进来,规模多达25万人之多。

维也纳这边的利奥波德一世皇帝慌了手脚,因为他一直都是以雇佣兵的方式来对付外地敌,一时间无法将这么多雇佣兵召集到首都维也纳,于是他带着家眷提前离开维也纳招兵买马去了。只留下维也纳守军自己来守城。

坚壁清野的政策,使得维也纳城外的所有民居都被拆除,奥斯曼土耳其的军队与维也纳守军进行了长期的攻守战争,却没有分出胜负。不过守军势单力薄,粮草不足,基本是要全部牺牲了。

可就在这个时候,决定胜负的援军波兰大军已经杀了过来。与此同时,东欧以及德意志各地的援军全都已经在路上了,可奥斯曼土耳其依旧没能拿下维也纳。

等到各路援军相继登场以后,其实谁也看得出来,这场战争的胜负到底如何了。最终25万大军溃不成军,奥斯曼土耳其的军队死伤惨重,物资装备几乎全部被奥地利的援军缴获。对穆罕默德四世来说,挽救声誉的最后一战并没有起到任何作用。

战争结束后,奥斯曼土耳其帝国一蹶不振,欧洲各国暂获安宁。土耳其在这场战役中,损失了大概十多万人,统帅穆斯塔法也被送上了断头台。这一场大战,彻底改变了奥斯曼土耳其帝国在欧洲大陆上的地位。

过去他们不断学习先进的技术,强化自己的武装,成为了扰乱欧洲大陆的主要力量。可是伴随着国家内部的腐败以及对外作战的失利,使得奥斯曼土耳其帝国失去了往西的本色。

维也纳一战,本来是穆罕默德四世重振雄风的一场大战,胜利了他们将重新主宰欧洲战场,可惜最终还是失败了。

这场战役的失败,使得奥斯曼土耳其帝国,彻底失去了对欧洲腹地发起进攻的能力。就连穆罕默德四世都因此被赶下了台。

相反的是,哈布斯堡王室,在这一场大战中,获得了前所未有的巨大胜利。他们开始反攻奥斯曼土耳其,使得他们的家族成为了欧洲战场上一颗闪亮的明星。

总结:维也纳保卫战的胜利,是这场战争的关键。其实我们回顾这一战,会发现,奥斯曼土耳其是完全被拖死在了维也纳城下。从7月14日开始,一直到同年的9月8号为止,这一段时间,奥斯曼土耳其愣是没能打下维也纳。

打不下维也纳,那么25万大军就都停滞在原地,等待着对方的援军前来剿灭。这是非常可怕的一件事,从气势上,其实奥斯曼土耳其就已经输了。

这让我想起了元末明初的鄱阳湖水战,陈友谅60万大军猛攻洪都城,可洪都守将朱文正,仅仅带着3万人马,坚守该城池足足85天之久,为朱元璋赢得了宝贵的准备时间。最终扭转战局,朱元璋大获全胜。

历史上不乏这样的例子,其实某一部分人的努力,真的可以改变整个历史。如果你小瞧了自己,或许也就真的错失了机会。

发生在1683年的维也纳之战,究竟有哪些重要的历史意义?

首先什么是1683年维也纳之战?

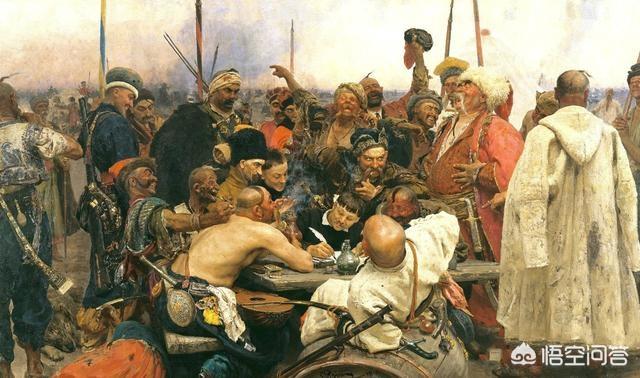

1683年奥斯曼土耳其帝国围攻哈布斯堡王朝国都维也纳,对战双方在当时都非常强大,最终奥斯曼土耳其帝国军队在围困维也纳的两个月后战败,波兰-立陶宛联邦国王约翰三世·索别斯基率领的波兰和神圣罗马帝国(奥地利、德意志)的联军打败了大维齐尔(宰相)卡拉·穆斯塔法·巴沙率领的奥斯曼土耳其帝国军队。这场战役成功的阻止了奥斯曼帝国攻入欧洲的行动,并维持了哈布斯堡王朝在中欧的霸权。

维也纳对双方的重要性:

维也纳不仅是神圣罗马帝国的都城,而且经常被视作整个欧洲的文明中心,一旦它被穆斯林国家占领,其对欧洲各国士气的打击可想而知。毫不夸张的说,维也纳若沦陷,维系欧洲各国共同对抗奥斯曼帝国的意志将会土崩瓦解,用不了多久,整个欧罗巴大陆都将遭到土耳其人铁骑的践踏。所以,维也纳是欧洲大陆抵抗奥斯曼进攻的桥头堡,欧洲保卫维也纳是在保卫基督教文明。

战后的重要历史意义?

一、

此战结束后,奥斯曼土耳其帝已无力西进,欧洲各国暂获安宁。土耳其在这场战役中,损失了大概十多万人,统帅穆斯塔法也被送上了断头台。这一场大战,彻底改变了奥斯曼土耳其帝国在欧洲大陆上的地位,从此失去了对欧洲腹地发起进攻的能力。

二、

相反的是,哈布斯堡王室,在这一场大战中,获得了前所未有的巨大胜利。他们组织欧洲各国开始反攻奥斯曼土耳其,从此双方力量发生改变,奥斯曼帝国逐渐衰弱,一步步滑向西亚病夫的境地。

三、

对于欧洲各国来讲,维也纳战役的胜利,不仅粉碎了奥斯曼帝国不可战胜的神话,而且成功地保卫了基督教文明的核心地区,使其免于被全盘伊斯兰化,特别是减轻了后来莫斯科公国的军事压力使其逐渐强盛并蚕食了奥斯曼的势力范围和领土,为之后的列强之路奠定基础。

四、

此战过后因为代表穆斯林世界的奥斯曼帝国战败,伊斯兰文明开始遭到欧洲基督教文明的进攻,整个西亚、阿拉伯地区逐渐沦为欧洲殖民地,而欧洲基督教文明势力范围和影响力逐渐称霸世界,直至今日也还是首屈一指,多半欧美基督教国家都是发达国家,占据全球最好的资源,影响力巨大。

感谢阅览。

发生在1683年的维也纳之战,究竟有哪些重要的历史意义?

最重要的历史意义就是促进了西欧各国的崛起以及中东欧各国反抗奥斯曼土耳其帝国的热潮。

要知道在1863以前,奥斯曼土耳其帝国在欧洲战场上的战役从来都是胜多负少的。因此西欧各国对于这个地跨亚非欧三洲的帝国非常恐惧。

此战之后,奥斯曼帝国惨败,土军士兵战死了十余万人。随着这场战役的失败,他们彻底丧失了对欧洲腹地发起大规模进攻的能力。帝国原本被隐藏的内外困局,一下子暴露无遗。

此次大战,不但粉碎了土军不可战胜的神话,同时确保了基督教文明对于自己核心区域的保护,避免了伊斯兰教在政治、军事和思想上的侵袭。

从此以后,西欧各国开始向强国大踏步迈进,并最终成为后几百年地球上最重要的力量。

发生在1683年的维也纳之战,究竟有哪些重要的历史意义?

作为全球最具影响力的两大宗教,基督教(包括天主教、东正教、新教三大派)与伊斯兰教之间的矛盾由来已久,其最初的“导火索”无疑是阿拉伯帝国对“圣城”耶路撒冷的占领,以及对境内基督徒进行的奴役和迫害。为了夺回耶路撒冷,在1096-1291年间,西欧各国在教皇的号召下,曾先后发动九次针对伊斯兰国家的宗教性军事行动,史称“十字军东征”。

在此期间,西欧联军曾收复耶路撒冷,并在中东建立起数十个基督教国家,存续时间长达百余年。然而,在埃及苏丹萨拉丁等人的领导下,穆斯林世界对十字军展开反攻,最终再度攻陷耶路撒冷,并将中东所有的基督教国家悉数消灭。等到奥斯曼帝国兴起后,伊斯兰世界进一步扩大战果,并在1453年攻灭拜占庭帝国,使得基督教世界遭受重创。

然而,奥斯曼帝国的苏丹们并不满足于现状,吞并所有的异教徒国家,让安拉的荣光照耀整个欧洲,是他们矢志不渝的梦想。为了实现这个终极目标,就在拜占庭帝国灭亡后不久,土耳其铁骑继续深入东欧、南欧作战,陆续占领巴尔干半岛、黑海、乌克兰、匈牙利等地,势头无人能挡。等到17世纪中期时,奥斯曼帝国的兵锋已经直抵维也纳城下,并期望能将其一举攻占。

当时的维也纳,不仅是神圣罗马帝国的都城,而且是仅次于罗马的天主教中心,一旦被穆斯林国家占领,对欧洲各国来讲无疑是灾难性的。毫不夸张的说,维也纳若沦陷,维系欧洲各国共同对抗奥斯曼帝国的意志将会土崩瓦解,用不了多久,整个欧罗巴大陆都将遭到土耳其人铁骑的践踏,而基督教文明也会因此泯灭。所以,维也纳无论如何也不能丢。

所以,当1683年7月底,17万装备精良的土耳其大军围攻只有1.3万名守军的维也纳时,波兰国王约翰三世立刻行动起来,组建起一支以波兰骑兵为主,包括法国、奥地利、萨克森援军为辅的联军,并火速赶往维也纳。约翰三世来的恰逢其时,因为此时的维也纳已是弹尽粮绝、伤亡惨重,沦陷只在旦夕之间。9月11日凌晨,约翰三世率领的联军到达维也纳城下,随即对土耳其军队展开进攻。

约翰三世之前长期跟奥斯曼帝国交战,很熟悉他们的战术阵法,所以战事一开始,便摆出弧线阵法迎敌,由自己亲率波兰主力军组成右翼,奥地利将军洛林公爵和萨克森选帝侯扬·乔治率军组成左翼,其他国家的军队则组成中军。战事开打后,约翰三世率先从右翼进攻敌军,经过一番血战后成功地击退土耳其军队的攻势,随即下令左翼、中路军同时进攻敌军防守薄弱的右翼。

面对联军凌厉的攻势,土耳其军队在勉强支撑半天后,终于在下午开始崩溃,数道防线被撕破,许多军团被分割包围、悉数歼灭。眼见败局已定,主帅巴沙被迫在日暮时分做出撤军令,仓皇逃回国内。经此一战,奥斯曼帝国阵亡1.5万人、被俘5千余人,丢失大炮300余门,其他武器、粮草、牲畜难以计数。不仅如此,巴沙在逃回国内的途中连遭伏击,又接连伤亡数万兵马,损失可谓惨痛至极。

维也纳之战无疑是伊斯兰教世界、基督教世界各自命运的“分水岭”,自此之后,欧洲国家摆脱了对奥斯曼帝国的畏惧,并联手展开反攻。此后300余年间,英、法、德、美等大国不断崛起,并持续不断地在伊斯兰世界(西亚、北非、东南亚)进行渗透和控制,从而使基督教世界获得对伊斯兰世界的绝对优势。

反观伊斯兰世界,奥斯曼帝国不仅精锐尽失,再无力发动对欧洲的攻势,而且在此后数年间相继丢失匈牙利和巴尔干半岛上大片土地,实力一落千丈。更糟糕的是,从18世纪开始,奥斯曼帝国开始遭受英、法、德、俄等国的侵略与瓜分,最终走向瓦解。由于奥斯曼帝国是伊斯兰世界的领导者,它的崩溃无疑也是穆斯林世界衰落的象征。

由于对上述现象不满,因此从二战结束以来,伊斯兰极端组织扎堆出现,并大肆鼓吹针对基督教世界的“圣战”,以求驱逐异教徒、重振伊斯兰世界的辉煌,其中便包括由拉登领导的“基地”组织。在拉登看来,选择在维也纳之战的纪念日对美国发动恐怖袭击,无疑是伊斯兰世界对基督教世界最完美的“复仇”,而这,也是“911事件”爆发的主要诱因。

史料来源:《1683维也纳之战》、《奥地利史:从史前到现代》、《列国志:奥地利》

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。