古时候人怎么知道闰月的?

清山雅舍,畅谈历史。

前言我们平时常说闰某月,比如2020年就是闰4月。“闰月”这个概念大家是既熟悉又陌生,很多人知其然却不知其所以然。其实它来自古代的历法,要想知道古人是怎么样知道闰月的,我必须先了解什么是闰月。

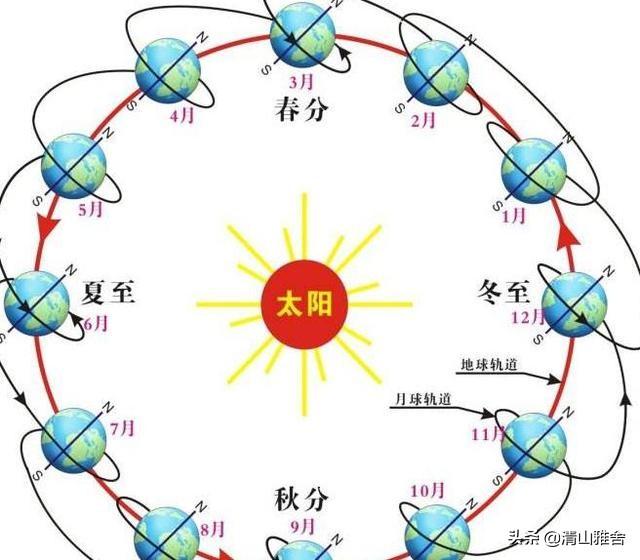

历法简述讲闰月之前首先就绕不开历法。为什么会产生历法呢?这是因为古代的先民们在耕种的时候,必须及时掌握季节更替和气候变化,而这就需要有一个表述较长时间的时间划分体系。于是,历法这一事物便被发明出来了。说白了,历法就是用年、月划分时间的人造体系,用来对应四季交替、气候变化,方便古人参考以进行合理耕种。

闰月由来那闰月是怎么来的呢?据已出土的历史资料表明,秦代实行的是《颛顼历》便已经开始有了闰月。通俗地讲,《颛顼历》把一年定为365.25日,这是当时测算的地球绕太阳转一圈的时间;把一个月定为29又499/940日,这是当时测算的朔望月,也就是月亮从朔到望,再到朔的一个周期。可这样问题就来了,12个月乘以29走499/940日,最后一年等于354.29日,与定好的一年365.25日对不上了。怎么办?古人很变通,想到了用闰月的办法。通过计算,要想补上相差的日子,就每十九年加七个闰月补足就搞定了。

所以说,古人知道闰月的原因,并不是说原本就有闰月的存在。而是古人在历法的计算过程中,为了协调年和月的误差,而人为创造出了“闰月”这一概念。

闰月的演进但是《颛顼历》有缺点,一是它以十月为一年的开始,也就是一年之初在于冬,这既不合农时也不合人们的祈愿;二是它总是在九月的后面闰月,如此死板地置闰方法,几十年下来就会出现明显的季节与日期错位的现象。

所以,汉武帝便召集大臣和天文历法学者们,重新编制历法,这就是《太初历》,又叫《汉历》,是现代我们常用的农历的原型。《汉历》改用正月为一年的开始,定一年有354.36天,一月有29.53天,开始采用二十四节气来调整闰月的位置,做到日期与节气相对应。

这里要解释一下,汉历是如何用节气来调整闰月位置的。我们现在使用的农历将二十四节气划分为十二节气和十二中气,中气就是指二十四节气中位于偶数的节气,比如冬至、惊蛰等等,凡是一个月里只有节气,没有中气,就说明这个月里日期和节气开始产生错位,就要在这个月进行闰月,而这个月跟在哪个月后面就称为闰几月。

结语通过深入了解闰月产生和演进的过程,我们不难发现,其实闰月的产生是脱胎于古人的智慧,而农业生产的时节需求激发了古人测算天文、制定历法的思维,使得闰月也随之应运而生。

古时候人怎么知道闰月的?

古人传下有润月年,这是古之贤圣的英明,伟大。阴历的月份是按月亮的朔望为一个月,月分大小尽,大尽三十天,小尽二十九天。按春夏秋冬为四季,一年十二个月,全年三百六十天。四年多出一个月,若只按十二个月为一年,便破坏了春夏秋冬四季的規律,所以就有了润月年。润哪个月也是有一定之規的,不是乱润的,比如今年润四月,是在三月里有气无节,所以要润两个四月。农历的二十四节气,节是节,气是气。一年有八个节:立春,春分,立夏,夏至,立秋,秋分,立冬,冬至。这八个为节,其余十六个是气。凡到润年只要是没有节的月份,下个月就要润两个月。今年是润年,全年是三百八十四天,正合易经复卦的三百八十四爻。你说中华的老祖先神奇不神奇,伟大不伟大?中华的古文明,古文化是世界之最,哪个国家也比不了!

古时候人怎么知道闰月的?

古代人们是通过观察,计算和生活总结出的规律。

公历也好,农历也罢,还是其他的历法,古代人民之所以要制定这些历法,初衷并不是为了得到历法这个看似玄妙的玩意,而是为了指导人们的生活,特别是开展农业生产活动。由于古代人民的科技水平有限,所以认知能力也不高,对于时间的测算,自然无法做到今天这样精确。人们通过观察生活,太阳东升西落,一个周期就是一天(极昼极夜除外),今天我们认为这个周期平均下来是24小时,称为太阳日(非恒星日),也是通常所说的一天。夜空中的月相呈周期性的变化,平均下来是29.5天,这就是通常所说的一个月。而太阳直射点回归运动一次(四季更替)大约需要365.25天,称为回归年(非恒星年),也是通常所说的一年(公历年)。依据太阳直射点的回归运动与月相的变化,古代人民总结出了两种不同的历法——太阳历与太阴历。

古时候人怎么知道闰月的?

一年365天5小时48分46秒,阳历只用365天循环一年,还剩下了的5.48.46秒,积累达到了一天的时候,就闰到二月里。二月平月是28天,闰月就是29天。阳历一直这样循环,把剩余时间积累到一天,就闰到二月里。

阴历以354天左右循环一年,还剩11天多,当积累到了一个月天数的时候,轮到几月就闰到几月里。用不完继续再加积累。就这样如此的循环入闰。也就是阴阳合历的两种不同计算方法。

古时候人怎么知道闰月的?

闰月 农历为什么会有闰月?——农历置闰月是为了协调回归年与农历年的矛盾。 回归年与农历年有什么矛盾呢?先记住:回归年的总长度为365。2422日,朔望月的长度为29。5306日。 十二个朔望月构成农历年,长度为29。5306×12=354。 3672日,比回归年少10。88天即将近11天,每个月少0。91天,近1天。 依此,如农历年某年春节为大雪纷飞的冬天,第二年的春节就会在季节上提前11天,第16个农历年就会出现在赤日炎炎的夏天。 如按十三个朔望月构成农历年,长度为29。

古时候人怎么知道闰月的?

我们的祖先在天文观测的基础上,找出了“闰月”的办法,保证农历年的正月到三月为春季,四月到六月为夏季,七月到九月为秋季,十月到十二月为冬季,也同时保证了农历岁首在冬末春初。

农历年中月以朔望月长度29.5306日为基础,所以大月为30日,小月为29日。为保证每月的头一天(初一)必须是朔日,就使得大小月的安排不固定,而需要通过严格的观测和计算来确定。因此,农历中连续两个月是大月或是小月的事是常有的,甚至还出现过如1990年三、四月是小月、九、十、十一、十二连续四个月是大月的罕见特例。

农历就采用了19年加7个闰月的办法,即“十九年七闰法”,把回归年与农历年很好地协调起来,使农历的元旦(春节)总保持在冬末春初。古人把235个朔望月称之为“闰周”。

农历置闰的方法可以使农历年的平均长度接近回归年,而农历中的月又有鲜明的月相特征,保持了公历和阴历两全其美的特点。

现在置闰的方法是两个冬至之间,如仅有12个月则不置闰,若有13个月即置闰。置闰的月从“冬至”开始,当出现第一个没有“中气”的月份,这个月就是闰月,其名称是在前个月的前面加一个“闰”字。

农历闰哪个月?决定于一年中的二十四个节气。

我国农历将二十四个节气分为十二个节气和十二个中气。

二十四节气在农历中的日期是逐月推迟的,于是有的农历月份,中气落在月末,下个月就没有中气。

一般每过两年多就有一个没有中气的月,这正好和需要加闰月的年头相符。所以农历就规定把没有中气的那个月作为闰月。

例如2001年农历四月二十九日是中气小满,再隔一个月的初一才是下一个中气夏至,当中这一个月没有中气,就定为闰月,它跟在四月后面,所以叫闰四月。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。