宋仁宗赵祯值得乾隆佩服的原因是什么?

清山雅舍,畅谈历史。

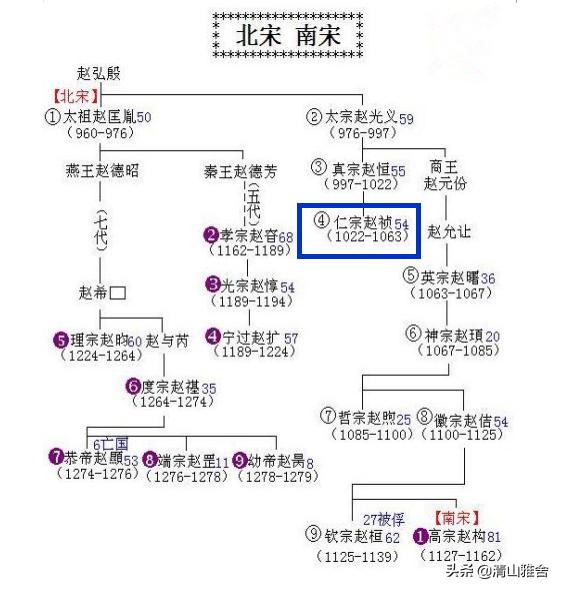

前言宋仁宗是宋朝的第四位皇帝,宋真宗的第六子。要说他为何能入乾隆的法眼,个人觉得这一方面是宋仁宗确实有了不起之处,主要体现在“仁”上,另一方面也是与乾隆追求文治武功的标准有关。

先简要谈谈后者,乾隆最佩服的三个皇帝中,康熙是文治武功齐全,创下了不少伟绩的皇帝,又是自己的爷爷和清王朝稳定的奠基者,自然要放在首位;李世民则是武功为主文治为辅的皇帝,亦是历史上赫赫有名的超级帝王;再看宋仁宗,找到规律了,是以文治为辅武功为主的守成仁君。当然,宋仁宗具体有何与众不同,就让我们把他放大了细看。

千古第一“仁”先从庙号为“仁”来看,宋仁宗就相当的与众不同。因为中华上下五千年,在宋仁宗以前,没有一个能在死后得到“仁”字的帝王。在宋仁宗之后,虽然元明清各有一个仁宗,但我觉得这里有跟风的嫌疑,因为不管是爱育黎拔力八达、朱高炽还是嘉庆,在仁这一方面,都要逊色于“正牌的仁宗”赵祯。

那么,皇帝怎样做才叫做仁呢?《说文解字》中的解释是:仁,亲也。《礼记》中的解释是:“仁者,人也。”《韩非子》中的解释是:“仁者,谓其中心欣然爱人也。”结合起来看,这个“仁”说白了就体现在“爱人”上。当然这个“爱人”指的是爱护人,以人为本,而不是对象的意思。搞清楚了仁的含义,我们回头审视一下宋仁宗,他到底是怎样做的。

宋仁宗在位时期,厚待臣子,与民休息,施行的是宽松的仁政。这一点从他去世后百姓们自发哭泣哀悼就可见一斑。其实,所谓的仁政,就是减轻百姓的徭役赋税,让百姓能够少受干扰的从事自己的劳动。但就是这一点,其实也不容易做到,在历史上有的是皇帝施政严苛,百姓们苦不堪言。而百姓的要求其实真的不高,仁宗只是将与民休养生息这一条做到了一个很高的境地,百姓就十分感念于他。历史上流传着许多宋仁宗仁和宽容的小故事,比如包拯对他的刚强直谏,他也只是唾面自干;还有平时宫人犯错,他不忍看到宫人受罚,都帮着遮掩,心地纯良如此,事事懂得换位思考。这些都充分体现出了宋仁宗的爱人和以人为本。

宋仁宗在位时,虽然武功方面没什么建树,在对西夏战争中失利颇多,比如著名的好水川之战。但是我认为他通过外交手段促成的近五十年和平,是的确从百姓出发,以人为本的。有人可能觉得宋仁宗也是纳岁币求和,怎么不是耻辱反成荣耀?这个思想有些狭隘了,一方面宋仁宗接的是真宗的烂摊子,宋朝积弱已久,已经出现衰败之相,这个时候是给国家休养生息为好,还是穷兵黩武为好?换句话说,穷兵黩武你也得能打得过啊,西夏和辽在军事上依然处于优势地位。所以,为人民着想,为百姓着想,花点钱换来和平是值得的。一定要注意,宋朝的岁币和清末的赔款不是一回事,宋朝经济很发达,每年的岁币比起战争的开支,简直九牛一毛。举例比较下,宋朝每年赐西夏丝绸十三万匹、银五万两、茶二万斤,而一场宋夏战争就消耗了三千多万两的军费,孰轻孰重,一目了然。所以,仁宗的作为名副其实,亲民爱人正是他施政宗旨。

结语宋仁宗的一生虽然算不上轰轰烈烈,丰功伟绩,但是他确实把仁政施行到了历史上的一个巅峰,千古帝王无人能望其项背。而他亲民爱人的本心,正是一代代后人敬仰尊重他的所在,作为一个权力顶峰上的皇帝能做到受世人公认的“仁”,实在是难能可贵。

宋仁宗赵祯值得乾隆佩服的原因是什么?

红哥认为,宋仁宗赵祯值得乾隆佩服的原因

一,宋仁宗的重要个性特征是:对弱者同情,对世事宽仁。这既成就了他的个人魅力,也成就了他为帝的业绩。

二,赵祯不事奢华,能够约束自己。“为人君,止于仁”,“仁”就是对他的最高评价。作为一个性情文弱温厚的守成之君,赵祯能守祖宗法度,并知人善任,有解决社会旧弊之心,因而在其统治时期,名臣辈出,有太平治世之称。

宋仁宗,赵祯(1010年5月12日-1063年4月30日),初名赵受益。宋朝第四位皇帝(1022年3月23日-1063年4月30日在位),宋真宗赵恒第六子,母为李宸妃。

自称十全老人的清乾隆皇帝弘历,自视甚高,很少有人能入其法眼。但他承认,有三个帝王,却为他所佩服,一是他的祖父康熙玄烨,二是唐太宗李世民,三是宋仁宗赵祯。

宋仁宗公元1010年生,因其之前的皇子一个个夭折,故起名“受益”,五岁封庆国公,九岁立为太子,十三岁就承继大统,更名赵祯,一登帝位。

初初一看,幸运之神似处处关爱着他,但其实并非全然如此。一是他的老子前任皇帝宋真宗,曾对他怀有杀机,只是在大臣的提醒下才幸免于死;二是他虽登帝位,可只是名义上的皇帝,太后垂帘听政多年后才得亲政;三是爱面子讲排场的真宗留给他的,是一个边患多国库空虚的烂摊子,要多难有多难。可就是在这样的情况下,他却作出了一系列的业绩,让后人不能不对他刮目相看。

在他一朝,出了许多名垂千秋的大文豪。唐宋八大家,两人出在唐,六人出在宋。而出在宋朝的六人,均出于他当政时期。这六人,可以说是个个名声显赫。时至今日,有谁不知欧阳修曾巩苏洵苏轼苏辙王安石的大名呢?为什么能这样呢?林语堂说得好,因为这时是中国文人所处的“最好的时代”,文化氛围轻松。

在他一朝,不只出大文豪,而且出大政治家出能臣出大忠臣。如范仲淹,富弼,韩琦,文彦博,包拯,杜衍等。他支持范仲淹的新政,他宽宏大量,他在一定程度上有如今说的民主雅量,他能容忍臣子与自己争辩,不动辄就龙颜大怒要人首级。

仁宗有个宠妃张贵妃,故尔其才能平庸的伯父张尧佐大沾其光,不只出任财政部长,而且同时还兼四大要职。为此,众官合起力来弹劾之,并与仁宗在廷堂之上争论不休,楞头青的包拯,更是态度激烈,滔滔不绝,唾沫星子溅得仁宗一头一脸,直气得仁宗拂袖返回后宫。要说皇帝口含天宪,治包拯个大不敬罪易如反掌,但他并没有这样做,而是对张贵妃大发脾气:“你只知道为你伯父要官,可你知道,现在的御史中丞是包拯吗?”容臣子这般与自己争吵,还有哪个帝王能够这样?不是就连被称之为一代明君的李世民,也恨不得要了魏征的脑袋一求清静一显帝王的威严吗?

今人知道,柳永在历史上是个写青楼歌词的高手。这个人二十几岁时赴京应考,结果榜上无名,几年后再考,仍是名落孙山。这让他郁闷之至,于是写下了大发牢骚的《鹤冲天》,其最后的句子是:“忍把浮名,换了浅斟低唱。”

这事让仁宗知道了,所以,当他第三次应考时,虽然考官录了他,但最后关头,仁宗临轩发榜时,御笔一挥,划掉了他的名字,并金口玉牙说道:“且去浅斟低唱,何要浮名!”粗略以看,似是仁宗器量狭小,何必这般计较一个小文人的牢骚之言,断人前途。但再一想,柳永的词句,不是大有讥讽国家大考,藐视朝廷之嫌吗,认真追究起来,这就不是小事一桩,而是罪名甚大了,仁宗不给他这样上纲上线,又可以说是宽宏大量放他一马处事宽仁了。

而这件事的下文,则更有趣,因为柳永随后就一头扎进青楼,写词赚取银子,让烟花女奉养他,并美其名曰,他这是“奉旨填词”,自称“奉旨填词柳三变”。与皇帝竟开这样的玩笑,在别的朝代遇上别的帝王,不掉脑袋才怪!

宋仁宗早年经历

赵受益(后改名赵祯)生于大中祥符三年四月十四日(1010年5月12日) ,他是宋真宗赵恒的第六子,其母为李宸妃。 因赵恒所宠信的美人刘氏(章献明肃皇后)无子,赵恒便对外声称赵受益为刘氏所生。

赵受益天性仁孝,对人宽厚和善,喜怒不表现于外表。大中祥符七年(1014年),被封为庆国公。大中祥符八年(1015年),进封寿春郡王,讲学于资善堂。天禧元年(1017年),加官中书令。

天禧二年(1018年),赵受益进封升王。同年八月(《宋史·本纪》作九月),赵受益被册封为皇太子,赐名赵祯。由参知政事李迪兼太子宾客,以辅导赵祯。

结束语

红哥认为,宋仁宗赵祯值得乾隆佩服的原因

一,宋仁宗的重要个性特征是:对弱者同情,对世事宽仁。这既成就了他的个人魅力,也成就了他为帝的业绩。

二,赵祯不事奢华,能够约束自己。“为人君,止于仁”,“仁”就是对他的最高评价。作为一个性情文弱温厚的守成之君,赵祯能守祖宗法度,并知人善任,有解决社会旧弊之心,因而在其统治时期,名臣辈出,有太平治世之称。

宋仁宗赵祯值得乾隆佩服的原因是什么?

说乾隆佩服的三个帝王,其中之一就有宋仁宗赵祯。查询史料却恰恰相反,乾隆不仅没有表达佩服之情,还认为仁宗是庸才。

一,乾隆鄙视仁宗贪恋权力

《乾隆朝实录》记载乾隆曾说:“宋仁宗储位既定,郁郁不乐;宋英宗立太子后,泫然泣下,皆朕所嗤鄙,曾于批阅通鉴辑览时,评斥其非。”意思乾隆鄙视仁宗立太子之后郁闷还落泪了,仁宗因无子嗣,太子就是后来的宋英宗赵曙是宋太宗赵光义曾孙,濮王的儿子过继到曹皇后名下扶养,乾隆讥讽他迟迟不肯交出权力。其实乾隆本人又何尝不是呢?虽退位当太上皇,依然把持朝政,真不明白五十步笑百步干嘛!

二,乾隆说宋朝皇帝平庸无能

乾隆写过一篇批驳宋代程颐(理学开创者之一)观点的文章,这样说到:“昔程子云‘天下之治乱系宰相’,此只可就彼时朝政冗者而言。若以国家治乱专倚宰相,则为之君者,不几如木偶旒缀乎?”“夫用宰相者,非人君其谁乎?使为人君者,但深居高处,自修其德,惟以天下之治乱付之宰相,己不过问,幸而所用若韩(韩琦)、范(范仲淹),犹不免有上殿之相争;设不幸而所用若王(王安石)、吕(吕惠卿),天下岂有不乱者?此不可也。且使为宰相者,居然以天下之治乱为己任,而目无其君,此尤大不可也。”这篇文章意思宋朝的皇帝如提线木偶,全依靠宰相,还专门提到了仁宗皇帝平庸以此证明自己的观点,韩琦,范仲淹,王安石,吕惠卿均为仁宗任用的人,这里也有可能特指宋仁宗,反正乾隆是不佩服赵祯的治国理政之道。

乾隆还说过一句话:“设不断以乾纲,如宋明庸主,遇事辄令廷臣聚议,众论纷纷,迄无定见,徵调纷烦,缓不济急。”说宋明都是庸主,遇到事情就聚集大臣商议,讨论很多,最终却没有确定意见。

宋仁宗曾自我评价:“屡有人言朕少断。非不欲处分,盖缘国家动有祖宗故事,苟或出令,未合宪度,便成过失。以此须经大臣论议而行。台谏官见有未便,但言来,不惮追改也。”这正好佐证乾隆的部分说法,从乾隆的角度看仁宗这么说就是承认自己执政遇事都不敢轻易决断,须经过大家一起讨论之后才行。从仁宗角度看这就是优点谨言慎行,从谏如流,广开言路。

结论:乾隆是不会佩服宋仁宗的,不会佩服执政方法与自己大不相同的人,一个马背上民族诞生的皇帝要佩服也是那些骁勇善战,雷厉风行的皇帝,如唐太宗李世民还有可能。流传乾隆佩服宋仁宗的说法,有可能是杜撰出来,博得人们好奇心。

宋仁宗赵祯值得乾隆佩服的原因是什么?

宋代最出名的几个皇帝中,宋仁宗无疑是人气最高的一个。据史书记载,宋仁宗驾崩的消息传出来以后,“京师(汴梁)罢市巷哭,数日不绝,虽乞丐与小儿,皆焚纸钱哭于大内之前”。就连“燕境之人无远近皆哭”,辽国的辽道宗耶律洪基听到这个消息,还抓住宋朝使者的手号啕痛哭,还专门为宋仁宗建了一座衣冠冢,此后,辽国历代皇帝“奉其御容如祖宗”。

百姓思念宋仁宗,其他国家的君主也对他钦佩不已,宋仁宗真的有那么好吗?

不了解宋仁宗的人,自然不知道大家对他的那种感情到底有多深,不知道宋仁宗有多么好,但了解宋仁宗的人只会说一句话:这个皇帝是真的好呀!

宋仁宗全名赵祯,他12岁登基为帝,史称宋仁宗,乃是宋朝第四位皇帝,在位四十二年,一手创造了“仁宗盛治”,史书对他的评价是:“‘为人君,止于仁。’帝诚无愧焉。”

宋仁宗是一个宽厚仁慈的人,史书记录了很多他宽于待人的事迹。

比如,有一次仁宗带着一大堆宫女仆从散步,每走几步,他就回头看一看,大家都不知道仁宗到底怎么了。等他们一行人跟随仁宗回宫后,仁宗屏退众人,来到嫔妃宫里着急的对她说:“朕渴坏了,快倒水来。”妃子说:“陛下为何在外面的时候不让仆从伺候喝水,而是一路忍着口渴呢?”仁宗就说:“朕回头看过了,没见着他们准备水壶。恐怕是朕一时兴起要走一走,他们忘了准备吧,要是朕叫了水喝,他们拿不出来,肯定要被处罚的。不就一口水吗,朕忍一忍就过去了,回来再喝也是一样的。”

又比如,有一天,仁宗处理政事到深夜,又累又困还很饿,特别想吃一碗羊肉热汤。但是,直到第二天早上皇后来了,他也没叫御膳房做羊肉汤,皇后问他为什么,他就说:“若是朕昨晚叫了羊肉汤,御厨就会每晚都宰羊做汤,以便朕随时索要吃食,形成定例,日后宰杀的羊多得数不过来,究其根源,这全都是因为朕要了一碗羊肉汤,杀了这么多生,朕于心不忍,忍一忍就过去了。”

仁宗“仁”了一辈子,死后连外国君主也伤心不已,可谓是前无古人后无来者了!

宋仁宗赵祯值得乾隆佩服的原因是什么?

乾隆是一位比较自傲的皇帝,但是,北宋的宋仁宗赵祯,也就是民间故事“狸猫换太子”里的那位主人公,却是他钦佩的三个皇帝之一。的确,宋仁宗身上有很多值得钦佩的地方。下面“辽宁有历史”就来逐一解读。

第一,宋仁宗仁厚、开明。在宋仁宗身上,发生过很多体现他性情宽厚的小故事。一天清晨,宋仁宗起床后告诉身边人,说自己昨晚很想吃烤羊,身边宦官很吃惊地问,“为什么当时不说呢?”宋仁宗回答说,半夜吃羊,虽然满足了自己的口腹之欲,但不知道有多少人半夜不能睡觉。由此可见,宋仁宗的宽厚。正因为如此,在宋仁宗时代,涌现出一大批著名的文官武将,比如范仲淹、包拯、狄青等等。

第二,宋仁宗宽容、兼容并包。有一个事情就能证明。我国的四大发明中,有相当一部分发明是在宋仁宗时期出现的,如果没有一个宽松的、包容的外部环境,我想这些发明也不会纷纷涌现。

第三,宋仁宗体恤百姓,不肯劳民伤财。大家比较熟悉的燕云十六州是北宋和辽对峙时期,被很多人渴望收复的大大片故土。对燕云十六州的处理,宋仁宗采取了“花钱买和平”的方式。对这样一种方式,有人批评宋仁宗软弱,但在另外一个方面讲,宋仁宗此举也是体恤与保护百姓的举动。如果发动战争,最后遭殃的还是百姓。

宋仁宗赵祯值得乾隆佩服的原因是什么?

我找了半天都没有找到乾隆说一生佩服三位皇帝的说法出自何处?可能是我知识有限,但是我找到了乾隆多次鄙视宋仁宗的评价。

乾隆时期,大臣刘统勋等人编纂一部史书更乾隆皇帝阅读,乾隆留下了一些阅读批注,刘统勋将皇帝的御批编纂成书,名为《御制评鉴阐要》。

《御制评鉴阐要》一共十二卷,上至太昊伏羲,下至明末崇祯、史可法,乾隆无不评论一番,“计恭录御批七百九十八则”,其中乾隆对很多历史定论进行否定,“其义皆古人所未发”,可谓标新立异,观点独特。

《御制评鉴阐要》第七卷,涉及对宋仁宗一些事的评价,多是负面的。

一、关于宋仁宗废郭皇后起因郭皇后与尚杨二美人忿争后于帝前,误批帝颈,使得宋仁宗与宰相吕夷简决定废后。

乾隆在看了这段故事后,批注道:

“仁宗之失,在于宠二美人使之与后忿争,既争而相鬭,又失之自起相救耳,然既已批及帝颈,则罪在后矣……仁宗不能明正大义,抵之以罪,而顾谋之宦官,谋之执政,以至议论纷然,道辅仲淹反以黜而得名,所为不益可笑哉。”

这里相信大家能看懂的,宋仁宗被郭皇后误打脸,这本是后宫的一件私事,他直接去和宰相商议,让丑事公开,以致于谏官议论纷纷,仁宗的做法很可笑。

二、关于重熙增币辽国挟夏诈宋,利用西夏逼迫北宋在澶渊之盟基础上增加岁币,宋仁宗遣富弼与辽和谈。

最终达成了增加岁币,史称“重熙增币”,对于这事,乾隆对宋仁宗也有不满。

“仁宗又急图了事,遂至名实俱亏,积弱之势既成,益见其恹恹不振,诚可笑耳。”

三、关于禁中为乱皇后闭閤止帝出一事

一次夜晚,宫中发生兵变,危急时刻曹皇后指挥若定,关闭宫门,最终平定了变乱。

对此事,乾隆批注道:“观此所载,仁宗曾一后之不如,直是无丈夫气。”乾隆对事后仁宗对曹皇后的态度,乾隆也不满的。

四、对于宋仁宗感风寒,文彦博擅自赦死罪以下一次宋仁宗在大庆殿受朝,暴感风寒,文彦博等大臣“启醮于大庆殿因赦死罪以下”。对于这事,乾隆批注道:“文彦博等此为,直以三尺童视仁宗矣!”

宋仁宗病愈后对文彦博擅自做这样的事,没有追究,更被讲究君主权威的乾隆嘲笑:

“仁宗愈后亦置之不问,可谓柔懦不饬君纲者矣!”

乾隆皇帝时期,君主专制空前强化,他对于软弱的宋仁宗多是鄙视的,对他的统治是不以为然的,曾多次批评宋仁宗“不整乾纲有以启之耳”。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。