什么是幽门螺杆菌?幽门螺杆菌高有什么危害?

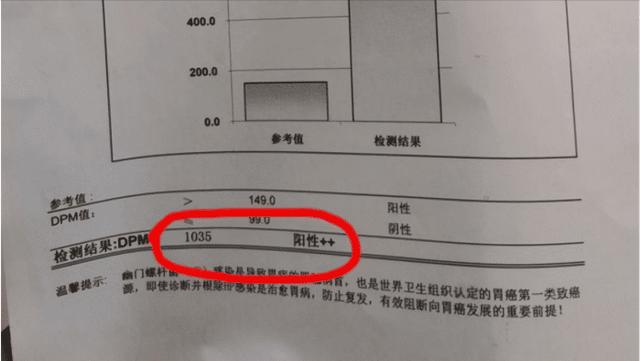

52岁女子,幽门螺杆菌从1035到6,经验是坚持吃一物,胃或悄悄好

近期,一位家住在四川省的女士出现了一个让她非常困扰的问题,起初是因为这位女士出现胃部疼痛,觉得没什么,便没有去检查,但是过了一段时间之后,这位女士又开始出现口臭的问题,这也让自己的孩子离我非常远,不想与这位女士靠近,而这位女士之后也是去检查过,检查的结果显示,她感染了幽门螺杆菌。

就在前一段时间,自己的儿女告知自己,自己的嘴里有一股非常难闻的味道,问自己是不是没有刷牙,但是这位女士也是非常疑惑,自己早上明明刷了牙的,于是子女便要自己去检查,但是这位女士却依然没有放在心上,还是跟自己家人一起吃饭,但是之后自己一家人都出现了口臭的问题。

那么感染幽门螺杆菌会有什么明显的症状呢?1.胃发胀

有的人胃胀、胃疼会认为是吃了不干净的食物,若是频繁的发生这类现象,就不要忽视了,小心是感染上了幽门螺杆病菌。因为病菌进入体内后,能够产生大量的气体,这就是腹胀的原因,还有可能导致胃疼。

2.嘴里很臭

病菌繁殖后,会生成大量的代谢物,这些物质都有些异味,如果进入到了口腔中,就会有口臭。像有些喜欢吃重口味食物的人,不会往自己感染了病菌的方面去想,若是你近期口臭严重,要小心是感染了幽门螺杆病菌。

3.胃疼

病菌加速的繁殖,会伤害到胃部的黏膜,胃粘膜受损后可能引发炎症或是溃疡,像慢性的胃炎或是十二指肠溃疡,如果近期经常感觉到胃疼,就要尽快去医院去查明原因。

4.胃口变差

感染了幽门螺杆病菌后,会出现食物减退的现象,比如你看到了很爱吃的食物,但是没有胃口,甚至想吐,免疫力也变差了,容易患上各类疾病。其实这都是病菌在作怪,身体出现了营养不良,所以容易生病,同时也是在提醒你,赶快去医院查明原因。

养好胃部,要记住这三点1、吃完饭后禁止运动

现在女性每天都是非常忙的,不仅要带小孩,还要负责家务,所以就导致很少有自己的时间,而许多人在吃饭后会去锻炼,这就会导致我们的胃部出现恶化,造成胃部的严重不适。

2、吃饭后不要马上睡觉

不管是什么时候,我们在吃完饭后都不能马上去睡觉,这是因为我们在吃完饭后胃里的食物还没有消化完,如果这时候就去睡觉就会导致我们的血液循环出现不畅通。

3、饭后少吃水果

我们在吃完饭后尽量少吃水果,因为说过里面含有非常多的糖分,会使得我们出现胃胀的问题。

52岁女子,幽门螺杆菌从1035到6,经验是坚持吃一物,胃或悄悄好现在经常使用三联和四联疗法,来治疗幽门螺杆菌感染,见效快,但是有缺点,药物会对胃产生刺激,经常服用还有一定的耐药性。如果频繁的复发,就不会有很好的治疗效果。

中医建议在用三联四联的同时,平时可通过绿色食疗的方式改变胃部环境,以协助巩固杀菌效果,胃一定会感激你。

《千金翼方》中记载了一种经典的养胃食疗方,具有养胃、杀菌、消炎的功效,现代医学表明其对幽门螺杆菌也有很好的抑制作用。

取:猴头菇、丁香、沙棘、山楂、大麦、佛手、大枣等,9种药食同源的食材,科学配伍,每天泡一袋,养胃杀菌。

1、猴头菇:里的多糖可抑制幽门螺杆菌,还可增强胃粘膜屏障机能;

2、丁香:所含的丁香油和丁香酚同样可以可抑制幽门螺杆菌;

3、沙棘:含有丰富的的沙棘果油和原花青素,能阻击幽门螺旋杆菌细胞的合成;

4、佛手:修复受损的胃黏膜,让幽门螺旋杆菌无处藏身,同时清理掉游离的幽门螺旋杆菌;

养胃不是一天两天的事,贵在坚持,每天喝一杯猴头菇丁香茶,养出一个强壮的胃,不给幽门螺杆菌容身的机会。对于没有胃部症状或者没有去杀菌的的幽门螺杆菌感染者,平时更推荐喝一点猴头菇丁香茶,对胃更好,防患于未然。

什么是幽门螺杆菌?幽门螺杆菌高有什么危害?

你好,幽门螺杆菌感染在我国是一种常见病,55%-60%的人患有幽门螺杆菌。幽门螺杆菌是定植在人胃中的一种细菌,该细菌在定植到胃后会对胃黏膜造成直接伤害,同时会影响胃酸的分泌。正常情况下,胃里面有胃酸,胃酸有比较强的腐蚀性,但我们有胃粘膜来保护胃,当有幽门螺杆菌存在的时候,一方面会破坏胃粘膜的保护机制,另外一方面过多的胃酸就会损害胃黏膜,在这种情况下就会有胃炎的发生,比如慢性浅表性胃炎、慢性萎缩性胃炎,而慢性萎缩性胃炎的基础上还可能会增加胃癌发生的机会。

另外幽门螺杆菌的存在会导致十二指肠球溃疡或者是胃溃疡的发生,尤其是十二指肠溃疡的病人,几乎100%的病人都合并有幽门螺杆菌感染。

所以发现幽门螺杆菌感染者应当去医院就诊,特别是胃癌的高发地区或者有胃癌家族史的病人,临床上常用四联药物进行根治幽门螺杆菌的治疗,这样胃及十二指肠溃疡也可以得到治愈。四联药物包括“质子泵抑制剂+铋剂+2种抗生素”。通过四联药物的联合使用,服用两周后80%以上的幽门螺杆菌可获得根治,这是目前主流治疗方案。

什么是幽门螺杆菌?幽门螺杆菌高有什么危害?

幽门螺杆菌,简称Hp,是定植于胃粘膜上皮表面的一种革兰阴性杆菌。

1982年澳大利亚学者Marshall和Warren首先从胃黏膜中分离培养出幽门螺杆菌,并证明其与胃十二指肠疾病相关,尤其是证明了该细菌会导致胃炎和消化性溃疡,从而获得了2005年诺贝尔生理学及医学奖。

幽门螺杆菌在全球自然人群中的感染超过50%,由于我国的共餐习惯及较少使用公筷,我国不同地区不同民族的人群胃内幽门螺杆菌检出率在30%-80%,其中儿童的感染率平均为40%。

人是幽门螺杆菌的唯一传染源,主要藏在唾液、牙菌斑、胃和粪便里,传播途径是消化道。

口-口传播:一起吃饭,共用餐具、水杯、牙具等,特别是口对口给小孩喂食,极易将幽门螺杆菌传染给小孩。

粪-口传播:幽门螺杆菌感染者的粪便如果污染了水源,健康人如果饮用了含幽门螺杆菌的水,可以被传染。

此外,污染的胃镜如果消毒不严,可以造成医源性传播。

幽门螺杆菌有什么危害?感染幽门螺杆菌后,机体难以自身清除,往往造成终身感染。

定值后的幽门螺杆菌可产生多种毒素和有毒性作用的酶及炎症和免疫反应破坏胃、十二指肠黏膜屏障,最终发展成胃炎。

少部分发展成消化性溃疡,极少数发展成胃癌或MALT淋巴瘤。

世界卫生组织在1994年将幽门螺杆菌定为胃癌I类致癌物。

感染幽门螺杆菌后有什么症状?主要症状是上腹不适隐痛,早饱,腹胀,恶心呕吐,口臭,反酸等,病程缓慢,反复发作。

大部分儿童都没有什么症状。

怎样预防幽门螺杆菌感染?目前能有效预防幽门螺杆菌感染的疫苗还没有研发出来,良好的习惯非常重要。

①建议进餐时使用公筷,摒弃将食物嚼碎喂给小孩的陋习;

②饭前饭后要洗手,防止病从口入;

③食物要经过高温,少去不卫生的路边摊用餐;

④个人生活用品分开使用,不要共用牙刷碗筷等,牙刷每三个月换一次;

⑤积极锻炼身体,增强自身免疫力。

湖南医聊特约问答作者:新化县中医医院 内科 刘献兵

什么是幽门螺杆菌?幽门螺杆菌高有什么危害?

我国整体人群感染幽门螺杆菌的比例将近50%,目前很多体检机构已经将幽门螺杆菌检测项目纳入体检。碳13呼气试验的标准值为0到4,如果在4以下,通常证明没有幽门螺旋杆菌的感染,如果数值在四以上证明有幽门螺旋杆菌的感染。

感染幽门螺旋杆菌一般有3个症状:

消化不良:出现大便不成形、解不干净、不规律

口腔异味:比如口臭,很多时候口腔异味都是幽门螺旋杆菌引起的。

容易饥饿。

流口水。

贫血

上腹部疼痛和腹胀

幽门螺旋杆菌最怕的水果是什么?

1、番茄

番茄的酸性很高,可能刺激胃产生更多的胃酸。因此,吃太多番茄会导致泛酸、烧心等症状。用番茄做成的番茄酱也如此。

2、脆枣

枣有天然“维生素丸”之称,但诸多专家提醒,鲜枣不宜吃太多,否则会伤肠胃。因为大枣的膳食纤维含量很高,一次大量摄入会刺激肠胃,造成胃肠不适。

3、猕猴桃

猕猴桃属寒性,过食损伤脾胃的阳气,会产生腹痛、腹泻等症状。

另外,猕猴桃中所含的大量维生素C和果胶成分,会增加胃酸、加重胃的负担,产生腹痛、泛酸、烧心等症状,天气寒冷时症状还会加重。

另外,建议做好3件事来灭菌!

1、药物灭菌

医学上,治疗幽门螺杆菌,常采用药物三四联法在治疗方面,常用药物为,克拉霉素、四环素、铋剂等。目前国内外均推荐铋剂四联治疗,疗程为10天,部分患者可延长到14天。

可以选择的组合有6种:

阿莫西林+克拉霉素+胶体果胶铋+奥美拉唑;

阿莫西林+呋喃唑酮 +胶体果胶铋+奥美拉唑;

阿莫西林+左氧氟沙星+胶体果胶铋+奥美拉唑;

阿莫西林+四环素 +胶体果胶铋+奥美拉唑;

阿莫西林+甲硝唑+胶体果胶铋+奥美拉唑;

四环素+左氧氟沙星+胶体果胶铋+奥美拉唑。

2、喝一种茶水灭菌

四联药物治疗药量较大,而且药物的代谢过程中都要经过肝肾,也比较容易出现抗药性等,因此平时不妨选择食疗,安全而且杀菌更为彻底 ,但是需要长期坚持哦~

仰-味-灵

仰味灵,由丁香、丁香叶、山楂、猴头菇、山药、莲子等制作而成。

丁香,随处可见,药食两用,对于胃部健康有益。丁香茶叶中含有丁香油和丁香酚。研究表明,这两种物质能有效的抑制幽门螺旋杆菌的活性,从而达到抑制和杀死幽门螺旋杆菌的效果。

猴头菇,性平味甘,有利五脏,健脾养胃,滋补身体等功效,特别适合肠胃不好,年老年弱的人食用。

而且现代医学研究表明,猴头菇对胃病反复发作的元凶——幽门螺旋杆菌(HP)有很好的抑制作用。

另外其中的莲子、山药、山楂、砂仁等都是养胃的食材,杀菌同时养胃,效果翻倍。

3、保持卫生避免重复感染

预防幽门螺旋杆菌,大家应该避免群体性感染。幽门螺旋杆菌的感染具有家庭的倾向特点,还有父母感染给子女的概率也比较高,所以人们应该及时的做好相应的预防工作。

餐具器皿人们必须要定期消毒,刮痕比较严重的餐具也应该定期更换。体质较弱的患者也应该尽量使用能够高温杀菌的餐具。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。