陈寅恪真的被吹捧过火了吗?

谢邀。

傅斯年曾说,陈寅恪是“三百年才得一见的大师”。

的确,陈寅恪在历史研究方面做出了巨大贡献,并且他对二十世纪中国的看法无一不正确。

爱业、专业、敬业,这三个闪光点在陈寅恪身上熠熠生辉,着实令人敬佩。

一、传道授业,不畏危险

1943年,正是中国展开抗日战争最关键的时期,这时,陈寅恪在桂林广西大学任教。

后来,陈寅恪以立中山大学文科研究所特约教授的身份,前往广东北部山区小县坪石的中山大学讲学。

那里,危机四伏。

冒着被日军轰炸的生命危险,陈寅恪还是在坪石坚持呆了一个星期。

在这一周里,他并没有躲在自己的屋子里享受太平,而是积极的参与中山大学的讲座。仅仅一周时间,他就开展了“五胡问题”“清谈问题”“魏晋南北朝读书方法之‘合本事注’”“南朝民族与文化”“宇文泰及唐朝种族问题” 五个专题讲座。

他和中山大学之间的缘分,也就在这一周里无形间变得越来越亲密。

当时的陈寅恪没想到,他的后半辈子会在中山大学度过。

在中山大学任职期间,陈寅恪享受最高级别的礼遇,诸如给他配备令他满意的学术助理;在经济困难时,享受着各种特殊的照顾;知道他喜欢听曲儿,专门给他买了一个配置最好的收音机等等。

陈寅恪在中山大学整整呆了20年。

这20年,中山大学像一个孩子般,在他的眼皮底下成长。

二、教授中的教授

每年历史系的迎新会上,系主任都会向同学们隆重的介绍陈寅恪,说:

“陈先生是全国知名学者,教授中的教授。”

为什么会说是教授中的教授呢?

因为,许多历史系的老师都会像学生一样,去听陈寅恪先生的课。诸如梁方仲、戴裔煊、蒋湘泽、端木正、谭彼岸、陈锡祺、金应熙、周连宽等等,都可以称得上是陈寅恪的“弟子”。

中国社会经济史研究专家梁方仲,曾回忆:“我曾当陈寅恪先生两年的学生。”

据说,他为了学好陈寅恪的 “两晋南北朝史”和“元白诗证史”,曾记下了近百页的笔记并且“每堂课均表明听讲月、日和星期,因事缺课必注明原因”。

另一个中国近代史专家陈锡祺,也有这一段难忘的回忆。他回忆,自己曾和儿子一起去听陈寅恪讲课,还说:

“(陈寅恪)学问很好,人也很好。”

陈寅恪的专业能力,在业界获得的统一的好评。

2003年,农历五月十七日,在陈寅恪的113岁诞辰中,中山大学发来贺信说:先生的爱国主义精神和“研究学问,终身坚持‘独立之精神,自由之思想’,严谨治学,显示出中国知识分子的风骨和气质”,“先生的学识的与人品均堪称后人之典范”。

三、一生忠于康乐园

陈寅恪除了在历史方面有很深刻的研究,在语言文字方面也有很高的成就。

民间流传,陈寅恪掌握这十几门外语。

好友毕树棠说:“陈氏学习多种文字,主要是为了阅读而不是用来写作。”

为了让自己的拥有更高超的专业知识,陈寅恪熟练的运用藏文、梵文、巴利文去考订佛经,并且用其他的西域文字去查阅资料。

在中山大学任职四年之久,中国科学院邀请陈寅恪赴北京,出任中国科学院哲学社会科学部第二历史研究所所长,可陈寅恪用《对科学院的答复》,委婉拒绝了中国科学院的工作。

在他看来,他生是康乐园(中山大学)的人,死是康乐园的鬼。

陈寅恪在中山大学生活了20年,把自己的毕生精力全都奉献给了中山大学,也对中山大学的发展起到了关键性的作用。

他的爱业、专业、敬业的精神,值得每一个人去学习。

陈寅恪真的被吹捧过火了吗?

作为学者和文人,陈寅恪先生不但没有被吹捧过火,相反,就他对历史和人文所作的贡献,就他高贵的精神品质来说,对他的宣传似乎还远远不够。

陈寅恪有多传奇?就出身来讲,他的祖父陈宝箴,曾出任湖南巡抚,他的父亲陈三立,是著名的诗人,“清末四公子”之一。就学问来讲,他是历史学家、古典文学研究专家、语言学家、诗人,与王国维、梁启超、赵元任等并称为“清华四大国学大师”。就经历来讲,他先后在清华大学、西南联大、广西大学、燕京大学、中山大学等一流学府任教,人称“公子的公子,教授之教授”。

就异秉来讲,他的侄子陈封雄说:“他(陈寅恪)通晓十四五种文字。除英、法、德、日、俄、希腊、匈牙利、土耳其、阿拉伯文外还懂梵、巴利、蒙、藏、满、波斯、突厥等文字……以及许多中亚细亚已经死亡的文字”。还有件事,抗战爆发,陈寅恪的参考书全部焚毁于战火,几乎在没有任何参考书籍的情况下,写出了《隋唐制度渊源略论稿》和《唐代政治史述论稿》两部不朽的中古史名著,《唐代政治史述论稿》一书,引用的典籍就达上千种。陈寅恪还在双目失明的情况下,凭记忆创作了《柳如是别传》和《元白诗稿证笺》等著作。所以,郑天挺称赞他是“教授中的教授”,傅斯年说:“陈先生的学问,近三百年来一人而已。”均给予了极高的评价。

五六十年代流传过一句话:“国民党派专机要接陈寅恪去台湾,陈寅恪坚决不去!”这句话并非空穴来风。1949年,国民党节节败退,国民党在广州组织了“战时内阁”,作为教育部长的杭立武,在这树倒猢狲散的时刻,并未忘记那些专家学者,提出了“抢救学人计划”,他懂陈寅恪的价值,多次派人向陈寅恪说请他去台湾,均被陈拒绝。后又劝陈到香港,也被拒绝。

杭立武又拉着财政部长亲自上门劝说,说只要陈寅恪去香港,马上送陈一套洋房和10万港币,陈寅恪依然不为所动。他又请傅斯年出面做工作,傅斯年因此多次致电陈寅恪,请他去台湾,只要答应去,马上派飞机来接,故有“国民党派专机要接陈寅恪去台湾,陈寅恪坚决不去”一说,后来任广东省委书记的陶铸也在有关会议上证明过此说。但是,陈寅恪自始至终坚持不出国、不去台湾。

陈寅恪先生的为人,全见于他所写的《清华大学王观堂先生纪念碑铭》,文中说:“(王国维)先生以一死见其独立自由之意志,非所论於一人之恩怨,一姓之兴亡。呜呼!树兹石於讲舍,系哀思而不忘。表哲人之奇节,诉真宰之茫茫。来世不可知者也,先生之著述,或有时而不彰。先生之学说,或有时而可商。惟此独立之精神,自由之思想,历千万祀,与天壤而同久,共三光而永光!”

陈寅恪真的被吹捧过火了吗?

陈老的,自由之思想,独立之人格,这十字金句,便可奠定其在中国文化史的崇高地位。这是中国眼下最急需的人文精神。。。。

陈老,无愧于大师,不为五斗米折腰,不屈从于权奸,坚持自己独立自由思想与人格。即使沿街乞讨亦未放弃自己的一贯坚持与主张。这是何等的高风亮节。他是中华文人的标杆。

看到有些无知又无耻的网友对此等大师进行人格污辱,深感愤怒。

如果无知蒙蔽了有些网友的眼睛,请你赶快醒醒,停止漫骂与污蔑,否则你就是无耻了。

陈寅恪大师是乱世中最有节操的人之一。他是那个乱世中的一抹亮色,他的存在让我们知道中国文人的气节尚未丧尽。

陈寅恪,学贯中西,治学严谨,操守高洁,晚年写,柳如是传,讽喻在乱世中,许多人不如一个婊子,可惜,并未警醒几个世人。他晚年被赶出家门,沿街乞讨,即使冻死饿毙于风雪中亦未向权奸们折腰屈服。何等的气节,何等的操守,此等人物如果还不能让我们肃然起敬,你的良知何在?

记住他的金句,自由之思想,独立之人格。

陈寅恪真的被吹捧过火了吗?

首先要明白陈寅恪先生是大师级文人,单从文人的地位来说,是在民国时期独领风骚的人物之一。

来自同行的评价

陈寅恪35岁时因为才学显名被被清华大学聘任,还与王国维、梁启超、赵元任并称为清华四大导师。王国维是提出人生三境界的国学大师,梁启超参加过“戊戌变法”的名人,赵元任是著名的现代语言学大师,梁启超曾经对当时清华校长极力推荐陈寅恪并说我的学问不如他。他在清华任教的第二年,就与梁启超、王国维并称为“清华三巨头”。

(图片说明:左起赵元任、梁启超、王国维、陈寅恪、吴宓)

学问成就

陈寅恪学贯东西,当他把东西方对历史学的研究方法加以糅合,既重视东方史学中证据、事实的依据,又积极学习西方史学的“历史演进法”,为处于萌芽中民国时期历史考据学迈出了一大步。

原先只是小众学术的敦煌学,经过陈寅恪的推广成为21世纪大热的学术。陈寅恪通过发表4篇论文, 以一人之力让蒙古史的研究从此迈入新的发展阶段。通晓20国语言,大师的成就实在太多,这里就不展开叙述。

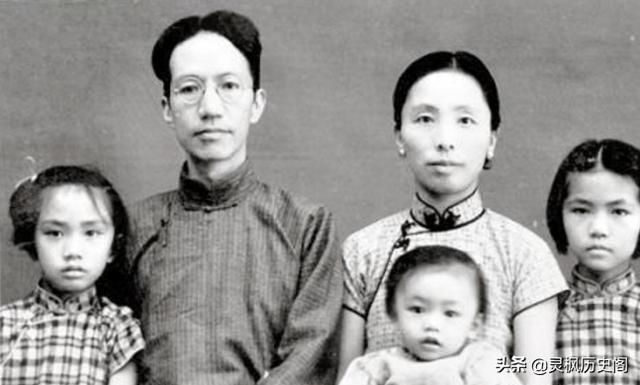

(图片说明:陈寅恪、夫人唐筼及三位千金陈流求、陈小彭、陈美延)

民族气节

抗日战争爆发,北京沦陷陈寅恪跟着西南联大迁至昆明,忽然接到英国牛津大学的聘书,借道香港时正好碰上日方军攻占香港,日方想拉拢陈寅恪为其所用,但被陈寅恪多次拒绝。

陈寅恪真的被吹捧过火了吗?

谢邀。

陈寅恪真的被吹捧过火了吗?

陈寅恪先生的火和陆键东出版的《陈寅恪的最后二十年》有关,与他所写王国维碑文中的“独立之精神,自由之灵魂”的宣言有关,因为无论在哪个时代,专心学问是每一个读书人的最高梦想。近代社会的动荡将大多数人裹挟,无法置身事外。而陈寅恪先生无论在哪个时期,始终恪守着自己的道德标准和行为方式,本身就是值得尊敬的。

于他本人来说,谁在台上,并没有多大的区别,因为他的学问重点在于史学。虽然时局会引导年轻人,但是他坚信文人的纯净可以生存,所以他没有离开去香港台湾。即使生存环境极为恶劣,他照样著书立说,只可惜在六十年代全无理智可言的运动下,随着保护文人的官员一一倒下,最终这位恪守自己学术立场的老人还是在无人道的批斗中离世。

和他相濡以沫几十年的妻子唐筼一个多月后随他而去。

陈寅恪出身很不错,家族里有名可循的人很多。祖父陈宝箴,是清代一方大员;父亲陈三立,是清代诗人,同光体的代表人物;弟弟陈师曾,是一个艺术家。这么个出身名门大族的公子哥,从小接受中学和西学教育(陈宝箴作为湖北、湖南巡抚,和陈三立都是政治上的维新派),十二岁就能背诵“十三经”,然后被送去日本,开始了长达八年的周游列国求学之路。

陈寅恪的求学之旅,按照普通人的眼光来看,是失败的。因为他游学八年,两度去日本,两度去欧洲,去的都是名校,却没有带回来一张文凭。他最高的文凭就是第一次东渡日本回来后在复旦公学拿到了毕业证,而这实际上顶多就是个高中或者中专之类的文凭。

为什么多年的留学之路,没有拿到一张博士文凭?方鸿渐还弄个假的回来糊弄父老乡亲呢,陈寅恪一直在花天酒地,虚度时光吗?

事实正相反。陈寅恪认为,花上两三年的时间只为一个课题,追求一张文凭就是浪费,就没有时间去学别的东西了。他的这种态度不仅仅在于对学历如此,即便是对生活、对爱情也是这样。在他心中,除了学问,其他的事情都不值一提。所以到了三十八岁上才和唐筼成婚并相伴终生,这和那些民国风流才子完全不同。

因为陈寅恪起点高了,很多事情他根本不在乎。

虽然只有复旦公学的文凭,清华在组建国学研究院的时候,他却和王国维、梁启超、赵元任并列为四大导师。王国维是“帝师”、梁启超是戊戌变法的领袖、赵元任是民国最帅的语言学家,这三位都是名动九洲的大家、名家,只有陈寅恪是没有文凭,当时也没有著作等身。后来其他三位死的死,走的走,只剩下了他,名声、地位日益崇高,学术也更加精进。

后期的陈寅恪是文史哲一把抓,什么都敢教,什么都能讲。还有所谓的“三不讲原则”,书上有的不讲,别人讲过的不讲,自己讲过的也不讲。为什么能做到这些?除了根基深,求学广,关键是学习能力强,他的思考、见解一直在充实、更新。

在学校期间,他被学生们称为“太教授”,因为上课的时候不仅仅学生去,很多教授都跑去旁听。学问之渊博,课堂之精彩,是为一时盛况。

陈寅恪不但是“公子中的公子”、又被称为“教授中的教授”,你说这样一位人物,没有真才实学,当得起民国那么多才子的交口称赞?

今人吹捧陈寅恪,大都并不真正了解他,只知道他学问大,而且忠于学术,特别是“独立之精神,自由之灵魂”喊出了所有人(不仅仅是文人)心中的想法。为什么会有人来质疑吹捧过火?可能是某些朋友被宣传过后,去详细了解他的学术成就,感觉并没有惊天动地,而且建国后又不认真搞学术,却写了一部为歌女立传的《柳如是别传》,简直是有辱斯文,所以这些朋友就觉得上了陆键东的当,开始提出质疑。

这是一种正常的反噬。不论吹捧还是质疑,其原因还是对陈寅恪的学问并不真正了解。

陈寅恪的学问有多大?

深不可测。

就拿传统文人视为末技的诗词来说,陈寅恪可以说是民国最大的诗人,即便放到清朝几百年,那也是数一数二的。他在清华讲课,出考题,从来都是出口成章,精工对联。比如有次上联“孙悟空”,大家都知道下联是“祖冲之”,后来的周祖谟则用“胡适之”来对,博得了陈寅恪的青眼。

又比如他初到清华,就是一联成名。他送给清华学子一幅对联:“南海圣人再传弟子,大清皇帝同学少年。”这对联之工整、寓意之精巧,一下子就让清华学子们对这位没有文凭的导师服了气。

“南海圣人”是康有为,梁启超是康有为弟子,到这里来当导师,那么大家都是康有为的再传弟子了。而另一位导师王国维是溥仪的老师,正宗帝师,所以大家都和大清皇帝都是同学。陈寅恪四零年去重庆参加政府的文化会议后写的一首《庚辰暮春重庆夜宴归作》也蛮有意思:

自笑平生畏蜀游,无端乘兴到渝州。

千年故垒英雄尽,万里长江日夜流。

食蛤哪知天下事,看花愁近最高楼。

行都灯火春寒夕,一梦迷离更白头。

这里面的“食蛤”,就是吃蛤蜊,是宋代非常流行的一个典故。意思就是只吃蛤蜊,不问世事,与现在的“吃瓜群众”含义基本一样。从这首七律也可以看出陈寅恪这位学术公子对政事的态度。你干你的事,我吃我的瓜。

他一直就是这个态度,建国后郭沫若代表中央邀请他主持中古历史研究所,他直接提出要求约法三章,不让他的任何工作人员学马列,还要最高领袖毛、刘的书面保证。这在当时可以说是冒天下之大不韪,最后不了了之。陈寅恪一直寓居南方,当时炙手可热的康生登门拜访,他也是闭门不见。可见不仅仅是口里那么说,也是那么做的,这才是当时、如今的压迫下扭曲的文人敢想而不敢做的行为。

为天下之不敢为,如何吹捧都不为过。

不过诗词只是陈寅恪的末技,他在学问上的成就最高的是在佛学、历史、语言学。

陈寅恪长期致力于史学研究工作,研究范围甚广,他对魏晋南北朝史、隋唐史、宗教史(特别是佛教史)、西域各民族史、蒙古史、古代语言学、敦煌学、中国古典文学以及史学方法等方面都作出了重要的贡献。

大家知道他的贡献主要是来源于他在逃难中所著的《隋唐制度渊源略论稿》、《唐代政治史述论稿》。这是在逃难之中,全然没有翻阅、查验前人作品,完全凭借心中的学问和知识写成的。光就这一份记忆力,就秒杀了大部分文人。

而实际上陈寅恪对中国历史的贡献,最大的是“历史学”的突破。中国人以前研究历史,都是《史记》、《汉书》之类的历史记载、考据核实。而陈寅恪提出了“史识”的概念,“史识”并非历史观,而是经过对历史事件的分析而获得自己的认识。这种认识,才是研究历史真正要追求的。

同时陈寅恪对历史的研究方法,也有重大开拓。是改变了几千年史学的研究性途径、新方法。

也就是说,从陈寅恪开始,中国人研究历史的方法,改变了。

陈寅恪研究历史,不单纯沿着帝王将相、历史事件的脉络来研究,而是打散、重组,注重横向联系,以多种学问相互融合为方法,来得出历史结论。比如说他的重点研究南北朝的历史,他侧重的是门阀集团的分类、流变和相互影响。于唐代历史的研究,也提出了“陇西集团”的概念来解释李唐的兴起。

这种综合式的的横向、多角度研究,不再仅限于帝王记事的研究方法,就是从陈寅恪开始。一直到今天,我们还是这么做的。这也是为什么我们今天有些朋友觉得他的研究也没什么新意,那是因为我们一直承袭了他的研究方法。而陈寅恪是在渊博的知识之上,建立了这套研究方法的人。

陈寅恪还是语言文学大家。至于他懂多少国的文字,是不是中间有虚假的吹捧成分,我们不管他,但是他用语言文字的发展来探索历史发展的规律,从文学作品中来验证历史。语言文学和历史互证,也是陈寅恪研究的一大发明。从诗里面读出历史来,就是因循陈公子的套路。

这方面的研究,必须具备语言、文学、历史三方面的综合研究能力,对于横跨清华文史哲三大家的陈寅恪来说,这种研究可以说是必然结果。

陈寅恪掌握梵文和巴利文,最初的佛经就是从梵文翻译为汉语,或者是从梵文翻译为巴利文再翻译为汉语的。这就让他对佛学研究有了天然的便利条件,在语言方面的造诣,没有其他人能达到,那么相对来说对原始佛学的研究,也难有其他人能达到。

他的学生季羡林,同样得益于梵文和巴利文,主要学术成就就在于佛学和印度文化。

至于为何后来花费十年时间去写《柳如是别传》,一直是国学界、文学界的争论热点。

其实,治清史一直是陈寅恪的心愿,但是由于这关系到他自己家族,他认为他本人并不适合来做这个事情,所以一直没有动笔。否则的话,也不至于让我们今天的清史研究陷入一种似是而非的状态。

但是《柳如是别传》写的就是清朝的事情,虽然不是历史,不过作为“以诗证史”的发明者,陈寅恪面对这个史料稀有的青楼女子,是如何考据的呢?他都是通过柳如是的诗和钱谦益的诗来考证的,正是“以诗证史”,从诗作里寻找历史渊源。

毫无疑问,《柳如是别传》的考证是准确的、精细的,也是全面的。

陈寅恪写柳如是,其实是借写柳如是来写明末清初那一段历史。

作为一个在历史、文学、语言学、佛学上具有开创意义的标杆,在为学、治文上宁可贫病,也要保持“独立之精神,自由之灵魂”的陈寅恪,和当下的各种国学大师们过过眼,值不值得我们吹捧过火?

陈寅恪真的被吹捧过火了吗?

名人的带头作用。

各个时代有各个时代的英雄。汇总在历史长河中形成后世学习的榜样。

陈先生出身名门。他只比毛主席大三岁。以主席一生为参照。那个时代内忧外困。是应该坐下来研究什么权阀群团还是应该面对现实。

描述中说精通多少国家语言,翻译的著作为零。当时国内急需各种知识。陈公拥有别人没有的资源,但是付出为零。

晚年写个妓女。凡写小说之人无不是展现自己价值观和人生观的综合体现。大师为妓女柳如是立传。是真笑话。

博学是在知识匮乏和没有百度的年代。

假如这个被礼貌一直推崇的人活在当下。只会成为笑柄。

推崇之人必要推崇陈的封山之作。双目失明,双腿骨折,依然对妓女柳如是,极尽保证美化。这个妓女的姘头即是钱谦益。汉奸排名虽然靠后,但是在明末清初,时间上是靠前的。

作者出身名门。写的人出身娼寮。作者一事无成,写的人却是巾帼英雄。

陈先生现象当惊醒—————-徒有虚名

陈先生之流也不要虚度光阴,努力展现自己最好的一面。用事实说话,用作品说话,用历史证明。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。