如何评价史学家陈寅恪和郭沬若?

谢邀。

傅斯年曾说,陈寅恪是“三百年才得一见的大师”。

的确,陈寅恪在历史研究方面做出了巨大贡献,并且他对二十世纪中国的看法无一不正确。

爱业、专业、敬业,这三个闪光点在陈寅恪身上熠熠生辉,着实令人敬佩。

一、传道授业,不畏危险

1943年,正是中国展开抗日战争最关键的时期,这时,陈寅恪在桂林广西大学任教。

后来,陈寅恪以立中山大学文科研究所特约教授的身份,前往广东北部山区小县坪石的中山大学讲学。

那里,危机四伏。

冒着被日军轰炸的生命危险,陈寅恪还是在坪石坚持呆了一个星期。

在这一周里,他并没有躲在自己的屋子里享受太平,而是积极的参与中山大学的讲座。仅仅一周时间,他就开展了“五胡问题”“清谈问题”“魏晋南北朝读书方法之‘合本事注’”“南朝民族与文化”“宇文泰及唐朝种族问题” 五个专题讲座。

他和中山大学之间的缘分,也就在这一周里无形间变得越来越亲密。

当时的陈寅恪没想到,他的后半辈子会在中山大学度过。

在中山大学任职期间,陈寅恪享受最高级别的礼遇,诸如给他配备令他满意的学术助理;在经济困难时,享受着各种特殊的照顾;知道他喜欢听曲儿,专门给他买了一个配置最好的收音机等等。

陈寅恪在中山大学整整呆了20年。

这20年,中山大学像一个孩子般,在他的眼皮底下成长。

二、教授中的教授

每年历史系的迎新会上,系主任都会向同学们隆重的介绍陈寅恪,说:

“陈先生是全国知名学者,教授中的教授。”

为什么会说是教授中的教授呢?

因为,许多历史系的老师都会像学生一样,去听陈寅恪先生的课。诸如梁方仲、戴裔煊、蒋湘泽、端木正、谭彼岸、陈锡祺、金应熙、周连宽等等,都可以称得上是陈寅恪的“弟子”。

中国社会经济史研究专家梁方仲,曾回忆:“我曾当陈寅恪先生两年的学生。”

据说,他为了学好陈寅恪的 “两晋南北朝史”和“元白诗证史”,曾记下了近百页的笔记并且“每堂课均表明听讲月、日和星期,因事缺课必注明原因”。

另一个中国近代史专家陈锡祺,也有这一段难忘的回忆。他回忆,自己曾和儿子一起去听陈寅恪讲课,还说:

“(陈寅恪)学问很好,人也很好。”

陈寅恪的专业能力,在业界获得的统一的好评。

2003年,农历五月十七日,在陈寅恪的113岁诞辰中,中山大学发来贺信说:先生的爱国主义精神和“研究学问,终身坚持‘独立之精神,自由之思想’,严谨治学,显示出中国知识分子的风骨和气质”,“先生的学识的与人品均堪称后人之典范”。

三、一生忠于康乐园

陈寅恪除了在历史方面有很深刻的研究,在语言文字方面也有很高的成就。

民间流传,陈寅恪掌握这十几门外语。

好友毕树棠说:“陈氏学习多种文字,主要是为了阅读而不是用来写作。”

为了让自己的拥有更高超的专业知识,陈寅恪熟练的运用藏文、梵文、巴利文去考订佛经,并且用其他的西域文字去查阅资料。

在中山大学任职四年之久,中国科学院邀请陈寅恪赴北京,出任中国科学院哲学社会科学部第二历史研究所所长,可陈寅恪用《对科学院的答复》,委婉拒绝了中国科学院的工作。

在他看来,他生是康乐园(中山大学)的人,死是康乐园的鬼。

陈寅恪在中山大学生活了20年,把自己的毕生精力全都奉献给了中山大学,也对中山大学的发展起到了关键性的作用。

他的爱业、专业、敬业的精神,值得每一个人去学习。

如何评价史学家陈寅恪和郭沬若?

不同的历史环境,造就不同的人文生态;不同的人文生态,结痂出不同的政治环境;不同的政治环境,呈现出不同的生命境界。

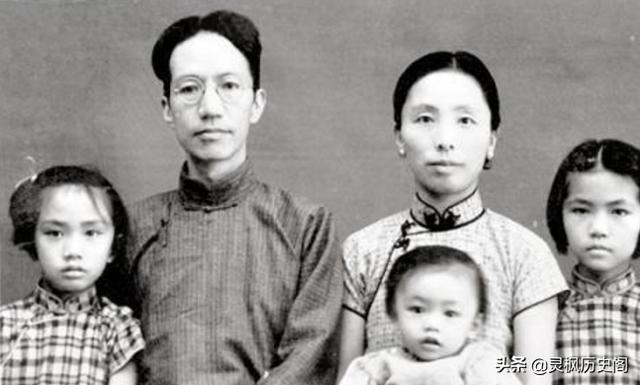

在中国近代史上,比郭沫若大两岁的陈寅恪,晚年的境遇非常悲惨。虽然他出生名门世家,但在49之时,幻想新政会为自己带来更大的学术自由,为此没有踏上老蒋的专机,以至wg之时,遭到残酷迫害。而后被人淡忘,但在淡忘之中,在“1962年,右腿跌骨折,胡乔木前往看望,关心他的文集出版。他说:“盖棺有期,出版无日。”胡乔木笑答:“出版有期,盖棺尚早。”在助手的帮助下,他把《隋唐制度渊源论稿》《唐代政治史述论稿》《元白诗笺证稿》以外的旧文,编为《寒柳堂集》《金明馆丛稿》,并写有专著《柳如是传》,最后撰《寒柳堂记梦》。他的助手黄萱曾感慨地说:“寅师以失明的晚年,不惮辛苦、经之营之,钧稽沉隐,以成此稿(即《柳如是别传》)。其坚毅之精神,真有惊天地、泣鬼神的气概。” wg开始之后,陈寅恪遭到残酷折磨。使他最伤心的是,他珍藏多年的大量书籍、诗文稿,多被洗劫。1969年10月7日,在广州离开人世;11月21日,夫人唐筼辞世(以上自百度)”

而郭沫若的激情,在《女神》迸发之后,却在蒋介石撤离大陆之后,审时度势,屈膝谄媚,以拍马溜须所谓之诗歌,看似表面风光,却内心凄苦的度过自己人格尽失的余生。他们都是清末生人,经历过民国时代中国的沦陷,在艰苦卓绝的苦难中,矢志不改,一心学问,且还在闲暇时,以文化人的忧愤,表达自己的人生观及世界观,并在此中,寻找自己的人生理想。但没想到晚年,郭氏却一再沦陷,让自己的声誉陷入万劫不复之地。虽然他的肉体与欲望得到了满足,但灵魂却万劫不复。而陈寅恪,虽然肉体遭受磨难,但灵魂却真正涅槃。这就是他们两人的巨大区别,虽然在49之前,他们的生命,还是那样的辉煌,但在mw入主之后,却真正的使自己灵魂沦陷。

其实,真正的学术,是一种风骨的体现,是对真相完整的认知而产生的生命认同,并从中发轫出自我灵魂的坚守,从而在不予苟同中,以自己独立之思想,自由之精神,来关照人类生命进程中,善恶的分别,从而谱写出一曲曲灵魂的赞歌。

虽然在不同的政体中,他们都被称为大师,但大师的风骨,却是需要时间的过滤,才能真正的进行辨别的。

如何评价史学家陈寅恪和郭沬若?

有关的问题不想争执了,但还是想说说二三十年后对这两人可能的看法。

二三十年后,陈寅恪的评价一定低于郭沫若。为什么,现在很多人在批评郭沫若,说他水性杨花,说他阿谀奉承,说他挖皇陵,说他没有气节,也因此很多人对郭沫若的评价是不屑一顾。但问题是,万一所有涉及到郭沫若的负面评价都是谣言呢?(这里想说明下,我在头条号发了很多和郭沫若相关的小文章,分门别类对郭沫若负面消息中的谣言进行了辟谣,欢迎围观)

其实郭沫若学术评价受到其人品的影响,很多人不以为然。但实际上郭沫若既没有抛弃妻子(和张琼华是旧式婚礼,与鲁迅相似;和郭安娜是分手;和于立忱是子虚乌有),也没有对上阿谀奉承(所谓的给斯大林、毛、江等人的奉承信都是后来人伪造),更是在特殊时期坚持真理累及自己的儿子(特殊时期毛批评郭沫若的学术观点,郭长期不认错,直到1974年才不得已认错)。这样的人,迟早会以一个正面的形象重构出来。

当郭沫若真实面目重新面向世人时,他的学术成就一定也会客观公正地被更多人所认可。至于陈寅恪,差了很多。

如何评价史学家陈寅恪和郭沬若?

题主设了陷阱,很多回答都是捧陈贬郭。但我认为要客观看问题,两位都是20世界中国的顶级大学者,各有千秋。从人格上说,郭沫若胜陈寅恪一筹。

陈寅恪和郭沫若的共同特点在于,他们不仅熟知传世文献与典章制度,而且都懂得很多语言,站在世界汉学前沿。陈寅恪长期在欧洲留学,据说懂20多种语言。郭沫若长期在日本留学,精通德英日三种语言。此外,郭沫若精通甲骨文金文,精通音韵训诂,考据功夫扎实。因为有了这些长期积累和过人天赋,他们都能在历史学研究上取得成就。

陈寅恪研究隋唐制度,提出关陇集团的概念,晚年研究柳如是,诗史互证,在方法上多有启示。郭沫若研究中国古代社会,提出历史分期,晚年致力翻案文章,影响一代学人。他们的研究都推动了史学研究的进展。相对来说,陈寅恪更精细绵密,郭沫若更气势磅礴。

陈郭有两次学术交集,郭沫若都后来居上。陈寅恪认为李白为胡人,郭沫若通过考证,确认李白为汉人。陈寅恪研究《再生缘》,用力颇深,考证出作者陈端生生平。郭沫若也研究《再生缘》,在资料占有上超过陈寅恪,更正了陈说很多错讹。

陈寅恪有浓厚的贵族精神,为自己家族兴亡哀叹感慨,晚年更以史学研究写兴亡之感。郭沫若更多平民精神,从来不计个人得失,将一己生命安放于国家人民的命运沉浮之中。个人主义的陈寅恪,比之集体主义的郭沫若,当然在气局上略显不足。

王可期如是说,不服来辨!

如何评价史学家陈寅恪和郭沬若?

在我们约定俗成的评论体系中,评价一位文化领域的历史人物时,他的学问占50分,他的人品占另外50分,甚至人品要比学问占比更高。

抛开人品不谈,如果仅仅从学问层面进行就事论事的话,生活在同一时代的陈寅恪(1890年——1969年)和郭沫若(1892年——1978年)两位,是名副其实的大学问家,在学问层面,他们都是可以拿到满分的文化巨匠。

陈寅恪出身名门,毕业于复旦大学和哈佛大学两所中外著名学府,其祖上出了许多人才,但是,他青出于蓝而胜于蓝,研究十分广泛,在历史学、语言学、古典文学、新诗、哲学等领域,都取得了很高成就。因此,他被同行称作“教授中的教授”。

陈演恪最让人印象深刻的就是那句名言:独立之精神,自由之思想。这是一个现代知识分子发自肺腑的人格宣言与精神信仰,激励着民国时期所有知识分子的言行举止,成功推进了民国时期学术自由和思想自由的局面。

在历史学领域,陈寅恪贡献极高。他遵循“在史中求识”的原则,同时,结合西方的“历史演进法”,把历史的演化与联系结合起来研究历史,尤其注重对历史证物的考据和研究。通过这些方法,他把许多历史真相还原出来,尤其对魏晋南北朝和隋唐历史发掘的详细程度和丰富程度,堪称国内第一人。我们现在能读到许多关于这些朝代的历史,都拜陈寅恪所赐。

另外,在佛教史、西域各民族史,以及敦煌学的研究中, 陈寅恪同样有许多经典著作。我们今天研究历史学和古典文学时,陈演恪是一位绕不过去的人物。他的专著足足有10多本,几乎每本都是范本,主要著作有《隋唐制度渊源略论稿》(1940年)、《唐代政治史述论稿》(1941年)、《元白诗笺证稿》(1950年)、《柳如是别传》(1965年),等等。

郭沫若同样是一位大师。除过历史学之外,在新诗、戏剧、考古、书法、翻译等领域,都有分量十足的作品。是一位可以比肩苏轼的全能型人才。

笔者之前在多篇文章中谈过郭沫若先生,在此,简单谈谈他,主要说说他的几本代表性著作的意义,就能完全感受到他的价值。

《郭沫若全集》经过许多学者修订和完善,到目前为止,已经产生10个卷本。首卷出版于上世纪50年代,是郭沫若所有作者的集大成者,为我们展现了一个才华横溢的郭沫若。现代学者若要研究郭沫若,这套书是最好的资料。

《中国史稿》著作于上世纪30年代,是我国现代第一本采用分色法标注的、关于历史的地图书籍,书中图文并茂,从原始社会时期,一直介绍到近代,在地里标注上,采取古今对照法,让读者能更清晰地了解地方风情和历史真相。

《甲骨文字研究》拥有极高学术价值,最重要意义是证实了我国历史上商朝和周朝的存在。同时,对汉字从甲骨文向金文转化的梳理,书写材质的变化,都有重要的考据作用。

如何评价史学家陈寅恪和郭沬若?

郭沫若,一直忠诚于毛泽东,有什么问题吗?论国学,郭完全可能超过陈。全社会都在指鹿为马,这戏好看。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。