张謇为什么要优先兴建与民生相关的工厂?

谢邀。

张骞之所以兴办与民生相关的工厂,最本质的原因便是其全局性的眼光,他希望能够通过这类实业真正改善百姓的生活。

这与他本人的生活经历和经商理念,也有莫大的关系。

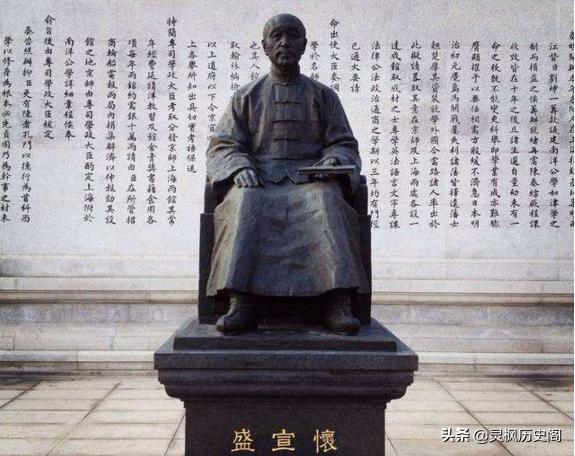

盛宣怀、胡雪岩和张謇都是民国有名的大商人,有万贯家财。

本事越大,责任也越大。

当国难来临之际,盛宣怀和胡雪岩都挺身而出,捐了许多钱。只有张謇不仅没有这么做,而且还说:“我的钱不是国家的钱。”

一、41岁的状元郎

张謇的功名,比盛宣怀、胡雪岩都要高。

别人5岁时还处于在懵懂阶段,他就已经熟读了《千字文》。他的父亲也很注重对他的培养,只是张謇一开始却无缘科举考试。

按照清政府的规定,家族三代无功名者,子孙后代也无法入试。

后来,在老师的帮助下,张謇冒名顶替别人参加了科举考试,并获得了秀才之名。福祸相依,被顶替者因此要挟张謇,使得他吃了人生中第一个官司。

此后,一直到27岁,张謇都再没有考中过功名。

因为这场官司,家里的钱也耗尽,日子过得十分困苦。

天将降大任于斯人也,直到41岁那年,张謇终于成了甲午年的恩科状元。消息传到家乡,为张謇操劳一辈子的父亲,咽下了最后一口气。

其实,盛宣怀、胡雪岩以及张謇,他们所处的时代背景都相差无几,但他们作为商人的境界却相差很大。

张謇后半生仕途大开,袁世凯、刘坤一、张之洞这些著名的大官都和他私交甚好。张謇决定下海经商时,格局也与盛、胡二人的格局很是不同。他更注重于摆脱官府父束缚,有自己独立的诉求。

正因为如此,张謇后来的遭遇与盛宣怀、胡雪岩大相径庭。

官场最为凶险,一不留神就是万劫不复。

李鸿章为了搞倒左宗棠,授意盛宣怀摧毁了胡雪岩的商业王朝。盛宣怀最后则被“明正典刑”,不得不逃亡日本。

二、我的钱未必是国家的钱

盛宣怀、胡雪岩二人是晚清商人的典型代表。

他们讲究事情的利益和速率。时局动荡时,他们更多的是考虑利益,所以,捐款是他们得心应手的,应对社会诘问的盾牌。

而张謇,一个总是在考虑和关心社会和公众的商人,从来不会在意别人对他的看法。

他不以简单的捐款应对社会责任,所以他从不口头声称“我的钱就是国家的钱”。很多人因此,就浅薄地就批判他“不爱国”。

其实,张謇是个实在的商人。

他带领家乡南通发展期间,“对于政府官厅无一金之求助”。他不给官员捐钱,也不从国家手里拿钱。但是,当他从实业中获利后,他把这些钱都投入了教育、公益等的建设中。

于张謇而言,钱不是立国之根本,合理方向用钱才能让国家安泰稳定。

张謇不是一个唯利是图的商人,发展民族工业以振兴国家是他的目的之一。

所以,当需要科学技术时,他会毫不犹豫去兴办学堂,期望发展师范教育为国培养栋梁之才。

捐款是容易的,但费心这些十分难得。

张謇的眼光和格局一直大于旁人。

他是第一个提出让官府还权给商人,并创立商会的人。办学路上,张謇遭遇的压力和阻力很大,但他依旧力排众议走了出来。

有多大本事,做多大事,这也许就是他的想法。

三、世界的眼光

因为张謇的才干,他在清政府的官越做越大。

1911年他担任的职位就有任中央教育会长,江苏议会临时议会长,以及江苏两淮盐总理。

虽然身居高位,但张謇仍有报国之心。

在亲眼目睹了国被列强所破,民不聊生之后,他更加悲愤难忍。思索良久后,他辞去了公务繁忙的官职,专心创办他的教育事业。

张謇是一个务实的人。他一生都在提倡“实业救国”“教育救国”。三次国会请愿运动都有他的身影。

虽然现在看来,张謇兴办的民族企业对救国没什么作用,但他对当时社会经济和文化,有着不可忽视的意义和作用。

因为创办民族工业和兴办教育的贡献,张謇还被称为“状元实业家”。

功成名就后,张謇常常去服务社会,很受同时代人尊敬。

他去世时,南通万人自发上街送葬。

张謇曾说,“一个人办一县事,要有一省的眼光;办一省事,要有一国之眼光;办一国事,要有世界的眼光。”

的确,他的卓见是盛宣怀和胡雪岩所不能比的。

一个时代和国家,或许,最需要的就是张謇这种人。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。