1910年鼠疫下的哈尔滨,是什么样的?

1910年10月25日,东北某客栈中,一位客人离奇死亡,死之前皮肤就已经出血,死后皮肤呈紫黑色!那叫一个诡异!

但由于是一个人的死亡,所以并没有引起相关部门的注意,不过后来发生的事,让众人毛骨悚然!

大量跟死者在同一客栈的人开始莫名的发烧咳嗽,短短几日内,患者症状迅速加重,除了咳嗽出血以外,身上的皮肤也开始出血,接着大脑意识模糊,没过多久便撒手人寰,而且患者的皮肤在死后,还会呈现紫黑色!

距离客栈爆发神秘疾病不过数日,远在哈尔滨的铁路工人也出现了上述症状,开始专家认为是传统鼠疫,这种疾病借助哈尔滨四通八达的铁路线迅速蔓延开来,没过多久,整个东北地区都被笼罩在神秘病毒的阴霾之下。

作为人口密集度超高的发达城市,自疫情爆发以来,哈尔滨的死亡人数迅速攀升。

1911年1月初,吉林长春被鼠疫“攻陷”。

1911年1月中旬,辽宁沈阳被鼠疫“攻陷”。

前后不过3个月,东三省因感染鼠疫而死亡的人数就高达1万多人,这还是初步计算的结果。

清廷也意识到了严重性,他们不得不硬着头皮去处理,首先鼠疫肆虐,清廷有责任也有义务前去处理,否则鼠疫一旦进入京城,后果不堪设想,其次,东三省内有33个国家合约16万的侨民,这些国家联合起来给清廷施压。

还有个最深层次的含义,那就是如果清廷不派人前去,其他国家就能趁机掌控东三省,将这块地区吞入腹中,所以清廷不管如何,都要派人前去。

虽然清廷任命外务部丞相施肇基为“防疫大臣”,但施肇基知道,单凭他自己还不足以解决这场灾难,于是他向清廷推荐了时任天津陆军军医学堂副校长的伍连德博士。

伍连德在这场疫情中的作用至关重要。

伍连德祖籍广东,出生在马来西亚,双亲是华侨,1896年去英国剑桥大学进修,3年后顺利毕业,成为一名医学学士。

后来,伍连德进入英国研究所,进行疾病方面的深入研究,1903年,伍连德获得剑桥大学的医学博士学位。

学成后的伍连德并没有留在欧洲,而是回到故土,跟自己的岳父一起建立了防疫研究所。

1910年年末,伍连德在施肇基的推荐下,担任东北防疫全权总医官,他仅带着一名助手跟一台显微镜,便动身前往被疫情笼罩在阴霾下的哈尔滨。

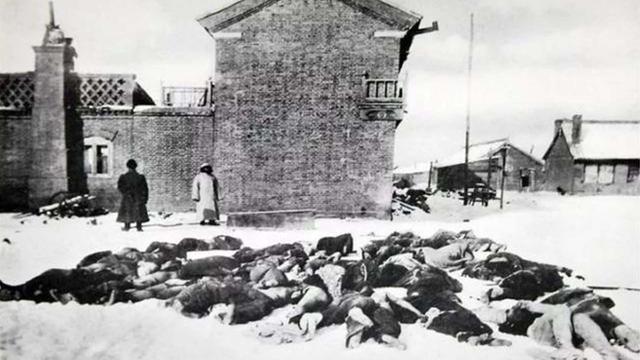

伍连德尽管已经做好了心理准备,但到了哈尔滨,他还是被眼前的一幕给惊呆了,原本喧闹的大街上空无一人,但却有很多无法下葬的尸体。

到了哈尔滨之后,伍连德发现当地大量专家都认为这次疫情为传统鼠疫,按照过往欧洲多次鼠疫的经验来讲,只要把老鼠消灭,鼠疫也会跟着消失。

当地有关部门为了鼓励老百姓灭鼠,发布了悬赏,即消灭一只老鼠,便能拿到2个铜板,于是在捕鼠队跟老百姓的通力合作下,仅仅一个月,奉天城(今辽宁沈阳)的灭鼠数量便高达8万只。

眼看沈阳在浩浩荡荡的灭鼠,其他地方自然也跟着效仿,但诡异的是,尽管老鼠被消灭了很多,可疫情仍然在肆虐,并且还在加重!

伍连德发觉异常后,决定去疫情的重灾区傅家甸做进一步调查,他想找到疫情的源头!

为了一探究竟,伍连德决定偷偷解剖一具感染者的尸体,毕竟“解剖”在1910年还属于“禁忌”。

在显微镜的观察下,伍连德发现了鼠疫的元凶,那就是鼠疫杆菌!

但跟传统鼠疫不同,以前欧洲的鼠疫为“腺鼠疫”,主要通过接触传播,只要做好防护,消灭老鼠,就能控制疫情,但通过解剖,伍连德发现此次鼠疫的感染区域,在肺部尤为明显,也就是说,这次的鼠疫很有可能是通过空气传播的,所以伍连德将这次鼠疫定义为“肺鼠疫”。

经过大量实地探查,伍连德在傅家甸一个制作皮毛的棚子里发现了大量鼠疫杆菌,而这些鼠疫杆菌的源头,正是土拨鼠的皮毛!

由于土拨鼠的皮毛在欧洲十分受欢迎,而且越冬的土拨鼠皮毛质量相当不错,所以20世纪初期,就有一批人专门以捕猎土拨鼠为生。

但这批人都遵守规定,那就是带病的土拨鼠不能碰,但到了清朝末期,大量难民涌入东三省,他们可不管土拨鼠有没有病,能填饱肚子就行,鼠疫杆菌就这样成功完成了转移。

所以在1910年10月25日,几个捕猎土拨鼠的人在客栈离奇死亡,这也是那场鼠疫的源头。

搞清楚疫情真相的伍连德将结果反馈给外界,可结果却迎来了大量国外专家的嘲笑,他们不相信一个名不见经传的小子能有这本事,而且根据以往案例,这场鼠疫的源头也属于传统的“腺鼠疫”,只是还没找到携带鼠疫杆菌的那批老鼠而已。

梅斯尼(北洋医学堂首席教授)也在嘲笑伍连德,并且他向东北总督锡良表示,希望撤掉伍连德全权总医官的职位,并由他取而代之!

在没有如愿以后,梅斯尼决定用事实来反驳伍连德,于是他在没有佩戴口罩的情况下,前去调查患者,结果还不到3天,梅斯尼就被感染了,并且很快死亡。

梅斯尼的死,让国外科学家震惊不已,此时的众人,再也没有一个人否定伍连德的观点,于是伍连德得到了清廷的全力支持。

伍连德治理疫情的主要策略便是隔离,清廷顶住国外压力,全面封锁东三省,各铁路全面停运,在交通枢纽处设立一个个驻点,派人构筑隔离防线,并且将火车车厢用作隔离病房,一旦发现感染者,立即将其送至隔离点。

此外,东三省酒楼等场所全面关闭,老百姓非必要禁止外出,外地探亲一律拒绝。

为了有效隔离,伍连德将轻薄透气的纱布作为原材料,中间放一层药棉,发明了“伍氏口罩”。

为了解决集中吃饭引起交叉感染的隐患,伍连德下令采用分餐制,并且每人用两双筷子,而且伍连德还在八仙桌上安装了一个中心以铁柱为轴的原板,也就是旋转餐桌,这些措施起到了显著的隔离效果。

隔离、救治病人这两大板块,大家完成的都很认真,但伍连德的眉头始终没有舒缓下来,因为还有个难题需要处理,那就是感染者的尸体。

首先在深冬时分,要将尸体深埋的难度很大,而且谁都说不准,尸体中的病毒是否会借助野生小动物,再次侵袭人类社会,而且低温也是鼠疫杆菌的天然庇护所。

为了解决这一难题,伍连德提出了令人震惊的“焚尸”,要知道我国土葬制度源远流长,传统思维更是以入土为安,焚烧尸体被视为大不敬之罪!

所以伍连德提出的“焚烧尸体”政策,遭到了东三省人民的强烈反对,但幸运的是,清廷站出来支持了这一行动。

在大量感染者尸体被集中起来焚烧后,疫情终于被控制住了!

1911年3月1日,这是伍连德来到哈尔滨的第67天,这一天,哈尔滨没有新增感染人数,也没有新增死亡人数!

随后几日也是如此,于是大量封锁地区慢慢解封!

不到4个月,我们就战胜了鼠疫!

据事后统计,东北地区因此次鼠疫而死亡的人数为6万人,伍连德的防疫方案得到了全球的认可,但他并没有骄傲自满,而是在为下一次有可能到来的鼠疫做准备。

在伍连德将自身经验无私传授出去后,他还成功扑灭了多起在上海、东北等地卷土重来的肺鼠疫、霍乱。

在跟疫情战斗的过程中,伍连德深感我国医学人才匮乏,于是他将自身的全部积蓄捐出,在哈尔滨建造了一所医科大学,即哈尔滨医科大学!

1960年,伍连德在故乡逝世!

如果要用8个字来概括伍连德,想必非“白衣逆行,国士无双”莫属了!

——END——

1910年鼠疫下的哈尔滨,是什么样的?

107年前,哈尔滨城中一战......死伤无数。但是!这一战也在人类发展史上留下浓重一笔。人类第一次战胜鼠疫没被“屠城”。人类第一次总结并编写了对抗大规模疫情的防范规程并使用至今......

(车上拉的都是毙于鼠疫的不幸者)

人类史上共爆发过三次鼠疫(有文史可查),第一次不幸者一亿!第二次欧洲人口减少三分一,第三次就是1910年被成功控制的这一次,6万余人不幸。不幸毙于鼠疫的人全身黑紫色,所以它也叫“黑死命”,意思就是只要得上基本就是......

其实1910年这次疫情源头真不在哈尔滨,最早发现是在满洲里,而满洲里的患者则是在俄国的打工归国者。当时的交通条件并不十分便利,但是疫情仅用了十几天就传到了哈尔滨,并且出现爆发势态。伍连德是这次对抗疫情的大功臣,他总结的两个要点直到今天都被视做控制疫情的法宝。第一、隔离。第二、火葬。

今天要说隔离、火葬好像稍有点常识的人都知道。但是在当年这可不是容易的事,而且说服大家去执行就更不容易。先说下这隔离,当年不要说普通人不懂隔离,就是专家团队里也有很多人对此认识不足。当年伍连德提出这次的鼠疫是肺鼠疫,是可以通过空气传播的,不仅病人要进行隔离,连接触病人的医护人员也要进行严密防护。结果被国际专家团......1月2日法国籍的北洋医学堂首席教授梅尼到达哈尔滨,人家根本没看得上伍连德的理论,在没有任何防护的情况下为四例病人诊治,9天后,梅尼教授去世!这之后伍连德及其提出的方案才被正式启用。

这里最难执行的其实是火葬,在那个民智未开的年代,火葬还不如直接杀了他。后来执行火葬时要有政府派来的衙役高喊:“ 奉旨焚尸”!这样老百姓才让烧自己的亲属......

1910年鼠疫下的哈尔滨,是什么样的?

那可能是中华民族面临的一次大劫,好在天助人努力,挺过去了。

我们先讲一下这个瘟疫是怎么传开的。

最早发现是1910年的10月,当时满州里一个叫魁升员的客栈来了两个华工,他们是从俄国远东地区回来的,住进来后第六天发病。紧接着,同院居住的房东、客人相继死亡。

不久后,哈尔滨、长春等城市也发现死亡病例,死者通常发高烧,身体出现紫红斑点。

这个病是怎么来的呢?其实是西伯利亚地区一种旱獭鼠传播的。当时华工到西伯利亚抓这种旱獭鼠,被传上了疾病。

俄国佬也操蛋,他们也不给治,也不管防控,就把病人赶了出来。那两个病人就回了国,把病毒带了回来。

瘟疫就传开来,那谁来治呢,说来倒有人抢着治,一个是俄国人,一个是日本人。为什么抢着治呢,都借这个机会扩大势力啊。

这时候,清政府派了一个人。这个人叫伍连德,大家应该记住他的名字,尤其是东北人。

他是华侨,祖籍广东台山,移民到马来亚,后面在英国剑桥学医,学成之后,他跑到医院去求职,人家说他可以当助理医生。

伍连德很纳闷,因为他是英国医学博士啊,在全国都是学历最高的,他还当助理?后面他自己开了诊所,到了1907年,袁世凯把他请回来当教授。到了东北疫情爆发的时候,就把他请了过去。

去了之后,就发现情况很危急,因为公共医疗设施落后,根本没办法收治病人,病人都在一个叫傅家甸的地方,而且马上要过春节了。这些人都是关内来打工的,一到春节就要回家的。那把病毒带回关内,就不仅仅是东北爆发瘟疫,而是全国大爆发了。

必须在春节前控制住。

要控制,就要先找病毒是通过什么传播的。

当时主流的观点认为是通过老鼠传播的。日本人就抓了一大堆老鼠,拼命的解剖,想从里面找到病毒,从而证明宿主就是老鼠。而伍连德发现病人呈现典型的肺部瘟疫的特征,那很可能是通过空气传播的。

伍连德找到了哈尔滨俄国铁路医院,院长叫哈肯夫,他叔叔是鼠疫界的权威,他也认为是通过老鼠传播的。但伍连德认为,病是通过空气传播的。但这个俄国人大大咧咧,进医院连口罩也不戴一个。

最后,这个俄国大夫染病去世。他的死间接证明了是空气传播。

这时候,上面又派了一个人来,这个人是法国人,叫迈斯尼。他说这个病就是老鼠传播的,是老鼠身上有,然后通过跳蚤传播给人。

但伍连德认为不对,因为天气这么冷,跳蚤根本就不活动了。还是应该隔离病人为主。

但是迈斯尼认为应该先灭老鼠。

两人就吵起来了,听谁的呢?当时中国外长施肇基也拿不定主意,跑去问英国大使,说谁靠谱。英国大使一听,发火了,说伍连德是我们大英帝国剑桥培养的医学博士,这个法国人就是一个军医,差了多少档次?用得着听他的?

这才拍板,伍连德全权负责。

那怎么治呢?先让所有的医务人员把口罩戴起来。

伍连德制作了一种简易口罩,先把医生保护起来。

然后把病人集中管理,划区隔离,居民不能随意出入,然后分片区消毒。

但是,这样搞后,情况还是没好转,这是为什么啊,该做的都做了。这时候,伍连德想到一个事情,得病死去的尸体就露天堆放着没有处理,这就是一个病毒大培训基地啊。

必须要埋,但当时是寒冬,地都结了冻,根本挖不开。那怎么办?

烧!

现在大家觉得没事,但当时是大清国啊,尸体不是说烧就烧的啊。最后还是请示了摄政王载沣。最终批准烧。

坟场的火终于烧了起来。可是,这样有效果吗?

效果还是有的,焚尸当天,死亡数据就下降了。三个月后,瘟疫得到控制。

如果控制不了,大家想想sars吧。

1910年鼠疫下的哈尔滨,是什么样的?

在清朝覆亡的前夜,爆发于1910年10月27日的“哈尔滨鼠疫”,堪称一场叫当时全世界恐惧的天灾人祸。

20世纪初高速发展的哈尔滨,怎么平白无故摊上这糟心事?就得问问北边的老邻居俄国:1910年,俄国远东地区爆发鼠疫疫情,但得悉消息的沙俄政府,却只是慌忙烧毁了出事的住宅,然后把染病的中国劳工撵走了事。然后这些不知自己染病的劳工们,就把这恐怖瘟疫带到东北大地:10月19日满洲里爆发疫情,10月27日哈尔滨发现感染者。震惊世界的“哈尔滨鼠疫”,就此爆发。

而能跟当时沙俄政府不负责任“甩锅”比坑的,就是瘟疫爆发后,清政府起初昏聩的表现:刚听闻瘟疫时,清王朝并未太上心,只当一般瘟疫来处置。清王朝派驻哈尔滨当地的道台等官员,又全是毫无医学知识的科举书生,得知瘟疫惨状后就慌了神,应对都是瞎指挥,闹得感染人数短短几天就暴增。以肩起防疫重任的伍连德博士的痛心怒斥说:“正是这种无知,导致了疫情的迅速传播,极度恶化。”

于是,不到一个月间,哈尔滨的鼠疫疫情,就恶化到触目惊心的地步:以《大公报》的形容,仅哈尔滨傅家甸一地,疫情高峰时,每天的死亡人数就有两百人之多。特别是那些城区的小客栈里,一个人染病,全屋都感染。以至于大量的尸体都来不及掩埋,只能抛尸在江边城外。整个“哈尔滨鼠疫”期间,单傅家甸地区,感染者就有两万四千人,死亡人数五千人以上。

由于哈尔滨当时交通枢纽的位置,外加东北平原四通八达的铁路网,鼠疫也伴着巨大的人流量,朝着四面八方疯狂蔓延。吉林长春奉天锦州,乃至内地的天津济南,竟都陆续出现疫情。仅仅是铁路运输途中的死亡者,黑龙江境内有一万五千多人,吉林境内有两万七千多人,甚至连远离疫区的山东铁路沿线,死亡者也有两千四百多人。这是多灾多难的近代中国,一场关乎生死存亡的灾难。

更细思极恐的是,瘟疫爆发时,尚是1910年的10月,待到春节到来前夕,大批在东北打工的外乡人回内地过年,正汹涌蔓延的瘟疫,不但会大举波及全中国,正掀起瓜分中国狂潮的在华外国人,也必将“中招”。如此一来,这场沙俄“甩锅”来的鼠疫,就将是一场威胁全人类的灾难。只要参考一下中世纪“黑死病”,或者多年后的“西班牙大流感”。就知这场“哈尔滨鼠疫”,一旦无法控制,将是何等严重后果。

此时的困局,也正如东三省总督锡良,在奏折里的泣血告急:外兵压境,鼠疫燎原,财为困穷,百废待举!

万幸,在这样千难万难的重压面前,风雨飘摇的晚清王朝,却终于雄起了一把,经过了瘟疫早期的蒙圈后,就迅速瞪起了眼睛。虽然当时连支付“庚子赔款”都吃力,但还是咬牙投入上千万两白银救灾。但最为重要的,是给疫区派来了一位靠谱的“全权总医官”,就是那位到任后怒斥哈尔滨当地官员误国的博士——伍连德。

伍连德,东南亚华侨出身,英国剑桥大学高材生。这位中国近代医学的先驱,瘟疫爆发前还比较低调,一直在北洋陆军医学堂默默教书育人。待到哈尔滨鼠疫大爆发,一批昔日“大清医学权威”们躲的躲推的推。却是伍连德不推不躲,受命后就火速奔赴哈尔滨。

正如前面所说,当时的哈尔滨,俨然已是鼠疫肆虐的地狱,死亡人数每天飙升,参与救治的医护人员,亦天天有人感染。深入疫区的伍连德,几乎每分每秒都与死神擦肩而过。随后赶来参与救治的法国医生斯迈尼,也很快染病身亡。但伍连德,却偏偏做出最危险的抉择:冒死解剖了一具死难者的尸体。这场中国近代医学史上首次临床解剖行动,让伍连德找到了战胜瘟疫的关键:这次哈尔滨鼠疫,是鼠疫中极其罕见的肺鼠疫。

于是,先前清王朝种种坑爹的防疫救治措施,就此被伍连德全数推翻,所有的医护人员佩戴口罩,防止瘟疫通过空气传染,经过系统训练的医护人员,代替先前没有医疗经验的警察,把所有的疫区进行隔离。哈尔滨通向各地的铁路干线,也都设立了隔离站,发现病人立刻隔离。陆军军医学堂和北洋医学堂的在读学生们,大批奔赴东北,为国家民族,投身这场死亡较量。

同样是在伍连德的坚持下,此时清王朝的掌舵人摄政王栽沣,也终于下定决心,咬牙下发了一道特殊圣旨:焚尸。1911年的大年初一,哈尔滨两千多具死难者遗骸,投入了城北公共坟场的烈火里。与此同时,类似的熊熊烈火,也陆续在东北大地各城市点燃。这壮士断腕般的抉择,终于换来了1911年的新春,振奋人心的成果:各地的瘟疫死亡人数直线下降,到1911年四月,东北各地终于实现了零死亡。

以付出六万人死亡的代价,这场与二十世纪恐怖鼠疫的较量,中国,赢了!这是风雨飘摇的清王朝,第一次承担起大国的责任,挽救一场威胁全人类的危机。

这其中的伟大意义,正如英国《医学周刊》,对此次瘟疫事件的头号功臣伍连德的深情评语:他的毕生为我们所做的一切,我们无以为报,我们永远感激他。

荣耀,属于伍连德,更属于以伍连德为代表的,那一批面对瘟疫不曾退缩,慨然奔赴国难的近代中国医学先驱们。他们的智慧风骨,直到百年后的今天,依然当得起国人,刻骨铭心的怀念!

作者:我方团队张嵚

参考资料《中国医学史》《黑龙江志稿》《20世纪中国灾变图史》

1910年鼠疫下的哈尔滨,是什么样的?

这段乱世中的灾难,很多人都不愿意提及。1910年,在吉林省榆树县大岭区大岭村前红石砬屯发生了一连串离奇惨剧。 村民郭老十腊月末回家过年,一天突感额头发烫,周身不适,躺了两天,咳嗽不止,继而吐血,除夕病死,死后皮肤呈紫红色。亲属前去吊唁的人不少,数日内,郭老十一家53口人,有32人得了与郭老十一样的怪病,咯血而死。随后,全屯死了近百人。到了正月二十,这场怪病终于停止,但屯子里的幸存者已寥寥无几。

怪病有如江河决堤般蔓延开来,1910年11月8日传至北满中心哈尔滨(当时属吉林省),之后又蔓延到长春、吉林,再波及河北、山东等地。“从北部中国各地疫情流行的时间上看,呈现出明显的由北向南的传播态势。流行方向和路线大多是沿着铁路交通线呈爆发状流行。”著名鼠疫研究专家焦润明说。

哈尔滨,死亡人数5693人! 长春市,死亡人数5827人! 奉天(今沈阳),死亡人数2579人!

一时从城市到乡村都笼罩在死亡的阴影之下,在人们心头,重重地压着两个恐怖的大字:鼠疫!

鼠疫,烈性传染病,系广泛流行于野生啮齿动物间的一种自然疫源性疾病。受感染者表现为发热、严重毒血症症状、淋巴结肿大、肺炎、出血倾向等。鼠疫在世界历史上曾有多次大流行,死者以千万计,我国在解放前也曾发生多次流行,病死率极高。而1910年的鼠疫,却是人类战胜鼠疫难得的一次。

在近代中国备受屈辱的外交史中,清政府这一次难得地表现出了一点大国气概,不仅主要凭借中国人的力量在较短时间内成功地抑制了鼠疫的蔓延,而且成功地举办了中国第一次国际防疫大会——万国鼠疫研究会。

清政府对这次鼠疫大流行的防疫行动,实际上是在鼠疫流行了两个月之后才开始的。经外交大臣施肇基推荐,清廷于1910年12月指派天津北洋陆军医学院副监督伍连德为全权总医官赴哈尔滨,开始了较大规模的鼠疫防疫工作。

而当时中国的医疗卫生条件是极其简陋的。伍连德等人此次远赴东北疫区,不仅担负着抗击人类第一号烈性传染病的重任,而且要克服落后的医疗卫生条件,还要用科学的方法与一些固有民俗做顽强抵抗。

为了发现东北大鼠疫的流行根源,1911年1月,伍连德在哈尔滨建立了第一个鼠疫研究所。通过对医学界已有成果的研究和深入疫区分析病例,直到1911年4月,肆虐已近半年之久的东北大鼠疫疫情将息,专家们才基本确认旱獭是这次鼠疫的传染源,鼠类身上的跳蚤是传播鼠疫的媒介,满洲里一带有蒙古旱獭疫源地。

在伍连德等专家的建议下,清政府及各地方当局对疫情采取了科学而有效的防疫措施:比如组建各级防疫组织、颁布各种防疫法规,以及采取了隔断交通、对病人及疑似病人实施隔离、焚化尸体、对疫区严格消毒等具体防疫措施。效率之高令世界震惊,是人类第一次有效遏制住鼠疫的大蔓延。

在这次抗疫斗争中,清政府还积极加强了与世界各国的防疫合作。这是历史上没有过的。在伍连德组建的防疫队伍中,就有一些自愿参与和清政府聘请的外国医生。在防疫工作中殉职的外国医生也不乏其人,比如法国医生曼斯莱博士、 英国医生嘉森、日本医生守川歆显等。

大灾难已过去将近一个世纪。时至今日,鼠疫,这个人类第一号烈性传染病也已得到有效控制。20世纪中叶,抗生素的发明使鼠疫的治愈率大大提高,21世纪,英国桑格中心的科学家又宣布完成了鼠疫杆菌的基因组测序工作,这将有助于研究该病菌的进化过程,为这种烈性传染病寻找新的抗菌药和疫苗。

1910年鼠疫下的哈尔滨,是什么样的?

在1910年10月27日,中国大地上爆发了一场震惊世界的“哈尔滨鼠疫”。当时的鼠疫病毒是被西伯利亚地区一种旱獭鼠携带的,可能大家就好奇,当时的交通又不便,咋传到我们哈尔滨了呢?

因为那时西伯利亚有华工,就有个华工去抓这种旱獭鼠。结果偷鸡不成反蚀把米,自己却被咬伤了,感染上了这种病毒。没过多久这个华工就回到了当时的满洲老家的客栈,结果就这样鼠疫开始蔓延,很快就吞噬了整个哈尔滨。很快不到一个月的时间,哈尔滨的鼠疫疫情,就达到了让人触目惊心的程度。据史料记载,区区的哈尔滨傅家甸,最严重时每天都有两百多人死于鼠疫。就在这期间,这个小地区就有两万四千人感染鼠疫,并且有五千多人死亡。

那个时候哈尔滨的客栈是人流量大,人口密度高的地方,所以这里的鼠疫扩散的更猛烈。因为那时候没人会注意卫生这些东西,所以导致一个人染病,整个客栈都会感染。在鼠疫高峰时,城里尸横遍野,到后来尸体都没地方了,只好都扔到城外江边上。

由于哈尔滨在当时已经有了四通八达的铁路网,南来北往的人非常多,鼠疫可以很快的散播到全国各地。再来看看世界历史上的“黑死病”,“西班牙大流感”等等,这场鼠疫如果不加控制,全中国将面临空前浩劫。不过幸好腐朽的晚清政府认识到了鼠疫的严重性,在国难当头之际,慷慨的拿出上千万两白银用来控制疫情。说到控制哈尔滨的鼠疫,我们不得不记住一个伟大的的人,他就是伍连德,可以说是他拯救了千万东北百姓。

伍连德1905年毕业于英国剑桥大学,获医学博士学位。1907年赴马来亚开业行医。1908年应邀出任天津陆军军医堂副监督。1910年东北鼠疫流行,被清政府任命为北满防疫处总医官,对抗鼠疫。

他知道不弄明白鼠疫的根本所在,是没有办法治愈的。而要想了解清楚在医学上就必须进行解剖。虽说解剖在现在的医学上非常的常见,医学专家为搞清楚死亡的原因,会进行尸体解剖。可在当时可是很难进行下去。一个是解剖是对尸体的不尊敬,官方或者家人不会允许你对尸体进行解剖,二是当时也没有解剖的地方。在这样困难的环境下,伍连德只好秘密进行解剖。终于功夫不负有心人,经过几个星期的解剖研究后,成功的找到了病因的真相。这也为他后来战胜鼠疫奠定医学基础。

他全权掌握役区的政府,军队、医院、防疫、交通、铁路、警察的指挥调动权,他就是当时疫区最大的官。在伍连德的指挥调动下,各级地方衙门、军队、铁路、警察等机构的努力配合指挥,还强制将疫区铁路阻断了几个月。通过隔离、火葬方式,禁止人口区域流动的方法,最终成功的将鼠疫控制住。

这是人类史上第一次成功战胜鼠疫,在中国实现的同时,也让世界为之震惊。随后清朝政府在东北沈阳主持召开了世界防治鼠疫国际交流大会,会上防治鼠疫的隔离、火葬、禁止人口区域流动的伍氏灭疫法被世界认可。我们在此向伍连德表示崇高敬意,因为没有他鼠疫是不会那么快得到控制的。没有他是会有更多的哈尔滨人民死去,也希望这样有功绩的人可以被我们所有人铭记!!!

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。