为什么我国古代面对游牧民威胁不干脆控制蒙古草原?

为什么古代各王朝政权,面对北方游牧民族的威胁,不控制大漠草原?

成本太大了,财力无法负担!

大漠草原,地广人稀,游牧民族忽东忽西,南北流动,不驻防大量军队,无法遏制,大量军队驻防,大漠草原不产粮食,后勤给养要由内地,源源不断的输送,太大的成本,财力根本无法承担。

要知道,古代木有现代的交通运输工具,主要伕役肩扛背运,军队后勤给养运输最先进的工具,就是原始的马匹、骆驼、木轮车而已。

历史上,几次大规模出征大漠,保证后勤给养供应的兵员、伕役数量,远远多于出征将士的员额,如此大的后勤补给团队,自身的给养就是个不小数量!

大明帝国就是因为,财政无力负担交通运输线驿站的开支,裁撤驿站驿卒。

身为驿卒的李自成失业,奋起造反,纵横驰骋中华大地,杀进北京城,崇祯皇帝朱由检,吊死煤山,大明帝国最后亡于自己曾经的驿卒“闯王”李自成。

可笑吗?李自成的驿卒身份,相当于今日邮政局邮递员,满大街跑的快递员!

大明帝国竟然亡于快递员之手,快递员李自成竟然也做了大顺皇帝,虽然为时不长!

呵呵,呵呵呵!

只有满清,大家认为最懦弱、最无能的王朝,将强悍“马背民族”蒙古族,“大棒+胡萝卜”,武力征服,外加联姻和亲怀柔政策,控制了大漠草原。

当然,征服之初,投入了大量成本,但是,控制以后,“以夷制夷”,自己无需派驻大量军队,就木有成本了!

仅供参考。

为什么我国古代面对游牧民威胁不干脆控制蒙古草原?

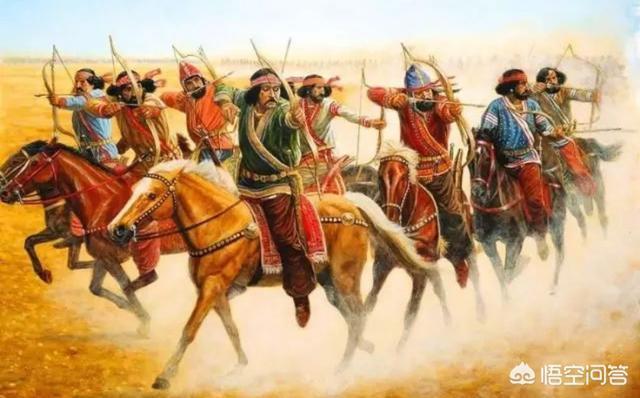

在我国古代,当金秋时节,中原地区百姓收获种下的硕果、祈求来年丰收之际,北方的游牧民族们,却要早早为寒冬做准备,甚至跨上战马,手持弯刀,如一股黑色旋风向中原袭来,掠夺中原人的牛羊、粮食。历朝历代,边防都是重中之重,曾几何时,在汉武帝的部署下,大将霍去病能够“封狼居胥”、“匈奴远遁,而漠南无王庭”,自此中原农耕民族与草原游牧民族争斗不断,为何中原王庭面对游牧民族的威胁不干脆直接控制蒙古草原呢,断了他们的活路呢?

一、农耕步兵对游牧骑兵,互有优劣

一般我们在影视作品中都能看到:来自北方的游牧骑兵呼啸着,收割人头如同农民秋收割麦般容易,步兵方阵一触即溃,或被冲散、或惨遭马踏,这些是来自蒙古草原的匈奴骑兵,虽然也有其他的少数民族,但北方游牧民族一直是中原的大敌,在那个没有汽车、高铁的时代,四条腿的马可以说是最快的交通工具,这也让步兵不敌骑兵成为一个事实。相比于用双腿走路的步兵,骑兵的最大优点在于其机动灵活,打得过就打,就像一台台割草机,打不过就跑,步兵拿他们一点办法都没有,依赖着强大的机动性,游牧民族的骑兵不像中原步兵一样需要巨大的粮草供应,而且还能依靠强大的冲击力,击溃步兵的方阵,因此我国古代的战争中,多是骑兵胜而步兵败,哪怕步兵胜了也只是小胜。

中原步兵与游牧骑兵的对抗,实则是农耕文明与游牧文明的摩擦,双方互有优劣,在北方游牧民族的骑兵在攻城略池后,也只能抢夺一些只能满足一时之需的粮食,根本做不到像步兵一样据城而守。而当骑兵完成一次冲锋,或者冲到步兵方阵之中受阻,等待他的将是四面八方的步兵与反射冷光的利剑,有马的骑兵是可拍的,但没了马,就只能等着被周围狞笑的步兵“分尸”了。

二、控制北地草原不是做不到,而是得不偿失

其实北方游牧民族的骑兵虽然战力强大,但不是无懈可击的,为何蒙恬能够“却匈奴七百余里”?卫青、霍去病能够直捣匈奴王庭?靠得是中原大地源源不断输送来的粮草,以及由国家供应的马匹。都说北方游牧民族都是秋冬季节没有粮食吃才来“打劫”农耕民族,而蒙古草原虽然牧草肥美,适合养马放牧,却不善种粮,因此在打仗的时候,游牧民族的骑兵也不像中原的步兵一样有稳定的粮草供应,因此,中原朝廷是能够依靠“持久战”拖垮这些游牧民族,“当你放牧的没饭吃而打不了仗,我们取你们赖以生存的草原如同探囊取物”。

然而即使朝廷能够赶走北方的游牧民族,控制肥沃的蒙古草原,也没有人力物力去经营。中原以农耕为主,小农经济的发展历史之久,男耕女织已是深入人心,若朝廷真的控制了蒙古草原,需要征召开荒的人数是巨大的,需要迁徙去居住的人民也是众多的,前者可以派遣囚徒刑犯去开荒,但是中原地区稳定和平,谁又愿意放弃优越的条件去贫寒的北方定居呢?而且蒙古草原不善种粮,中原人去到那里也会因为海拔太高,水土不服而难以生存,在那个交通不便、医学发展缓慢、生产力不高的时代,开发蒙古草原的难度之大,不是靠三年五载,一两个“五年计划”就能完成的,去往北方的路上,一定是尸骨累累。所以相比于开发种地,皇帝更喜欢将受降的少数民族安放在这里,驱使他们为自己的王朝养马放牧,既是让游牧民族能够继续生存,又可以利用他们开发草原,何乐而不为呢?

一直以来,蒙古草原气候条件艰难,成片的草场都只能用来放牧,难以开发成耕地,正因如此,生活在那里的游牧民族早已习惯了“逐水草而居,择丘陵而处之”的艰难生活,很多时候他们大举南伐中原,都是生活所迫,中原皇帝也因为心有余而力不足,对于投降了的游牧民族都是持开放态度的,一世英名的唐太宗不就被少数民族尊称为“天可汗”吗。但这些游牧民族中不乏有狼子野心之人,夺权篡位的想法昭然若揭,皇帝也是知道的,但朝廷不控制草原,一是国家能力有限,二则可以借此拉拢草原各部,互相牵制缓解边塞危机,此等利大于弊的结果,游牧民族乐意,中原朝廷也乐意。

为什么我国古代面对游牧民威胁不干脆控制蒙古草原?

这个问题很有意思。

这个问题用一句话概括就是:“蒙古不是你想控,你就可以控!”

在我国数千年的古代,中原王朝最大的外地不是海盗,不是山贼,而是活跃在蒙古高原上的套马的汉子们!这些人是逐水草而居,是天生的骑手。

他们来去如风,没事就聚在一起喝酒吹牛,遭遇天灾了就骑着马南下到中原地区大肆抢劫。而等到中原王朝聚集力量,准备解决掉这帮不速之客时,他们又迅速退走,继续在中原的不远处对中原王朝虎视眈眈。

真是个令人无比头疼的问题啊!

中原王朝作为世界四大文明之一,中原王朝从黄河流域发源,逐渐占据了蒙古高原以南所有的膏腴之地,因为文明高度发达,中原王朝也养活了大量的人口,对蒙古草原上的游牧民族形成了人数的巨大优势。

而蒙古高原从来都是地广人稀,两相对比,除了马多一点,无论如何也是中原王朝占据主动!

然而,被动挨打的总是中原王朝。所以即使是秦始皇这样的千古一帝,也只能修筑长城进行抵御!

那么,面对人数可怜的蒙古高原,中原王朝为何不进行直接的控制呢?静夜史认为有以下原因:

1、统治成本入不敷出

这是最根本的问题!

经济基础决定上层建筑,在管理一个地区的成本要远远大于投入时,就要考虑是不是应该放弃了。明朝放弃交趾,一个重要的原因就是烧钱太多。

但是,很多时候不能只算经济账,不算政治账。尤其是蒙古高原这样的地区,控制这里,即使投入巨大,最起码可以消除帝国的北方威胁。这种经营边疆的形式不仅是必需的,也是必要的,比如汉朝经营西域。

从这一点来看,这种入不敷出的经营虽然当下不见收益,却是实实在在的前人栽树后人乘凉,所以历朝历代的王朝即使有这样的烧钱大项,也想着去试一试。

不过蒙古高原这个地方,不是说试就能试的!

首先,这里纬度很高,根据温度地带性规律:随着纬度的升高,温度会越来越低。蒙古高原因为纬度比中原地区高很多,因此全年平均气温总体偏低。这导致农作物的生长期远远低于中原地区。在中原地区农作物一年两熟或者一年三熟时,蒙古高原只能一年一熟。

没有粮食,就意味着没有办法养活更多的人。即使这里不种粮食,因为气温低,牧草的生长期也非常短,这种条件也注定草原上养活不了大量的牛羊,没有牛羊肉吃的牧民自然人数也不会太多!

其次,这里海拔很高。蒙古高原平均海拔超过1580米,这是什么概念呢?根据山地垂直气候分布规律,海拔每升高100米,平均温度下降0.6℃。而1580米就最起码是9℃。

纬度高加上海拔高,导致蒙古高原成为同纬度地区最寒冷的地区,每到冬季,蒙古高原内部就会形成蒙古高压区,这是我们喝的西北风的主要原产地。

而且因为海拔高,来自海洋的水汽无法到达这里,使得这里气候干燥。

多个因素的作用,导致这里形成夏季湿润炎热,冬季寒冷干燥的温带大陆性气候。

所以中原王朝想要管理这里,就要接受这样的现实,然后将大量的人口迁到这里屯垦,巩固蒙古高原。

而为了保证人口的生存,需要从中原地区调集大量的粮食支援这里。

这绝对不是沉重的负担几个字可以概括的。毕竟塞罕坝可以种出防护林,但是蒙古高原不会因为中原王朝的辛勤屯垦就变成江南水乡。所以只要中原王朝想要统治这里,就要不断地烧钱,这是真正的无底洞!

明太祖朱元璋曾经以卫所制度不断向蒙古高原延伸。企图通过这样的堡垒压缩蒙古的势力范围,达到直接统治高原的目的。

但是朱元璋驾崩后,后继者无能,长城以北的卫所比如开平卫、东胜卫、大宁卫等被纷纷放弃,明朝退到了长城一带!

相比之下,长城绝对是抵御游牧民族的良心之作!砖石虽然是冷冰冰的,但是却抵挡了游牧民族的热血,保卫了中原文明。而且,相比于不断地北伐征讨以及花大力气经营蒙古高原,长城绝对是小成本大制作!

2、游牧民族是无法根除的

如何消灭黑社会?答案是所有人都成了黑社会!

如何消灭游牧民族,答案是所有人都变成游牧民族!这一点,只有清朝做到了!所以清朝成为唯一一个彻底解决蒙古问题的王朝。

在清朝之前,几乎所有的王朝,特别是汉家王朝,都没有找到有效解决游牧民族的手段。

直白点说,对中原王朝威胁最大的,不是蒙古高原以及那些牧草,而是生活在上面的游牧民族!只要搞定了这些人,也就彻底解决了游牧民族问题!

但是,游牧民族是消灭不完的!

从秦朝以来,游牧民族肆虐北方,等到匈奴被汉朝赶走,鲜卑成为蒙古高原新的主人;等到鲜卑南下中原建立北魏,柔然又成为北方的霸主;而当柔然因为征战走向衰落时,柔然麾下的打铁奴突厥趁势崛起,成为中原王朝的心腹大患;等到突厥被唐朝消灭后,回纥成为新的草原之狼。

回纥是草原上的强大力量,但是绝不是最后一支力量,其后契丹占据了蒙古高原,直到蒙古成为这里的主人,直到今天!

蒙古高原虽然不适合种地,但是却适合游牧民族放羊,这注定了这片区域不会被撂荒。所以,即使中原王朝消灭了小匈,还会有小柔,消灭了小突,还会有小契。

这真是比打地鼠还令人抓狂的存在!

对于中原王朝而言,消灭这些游牧民族比占领他们的土地更为重要。但是但凡中原王朝北伐,有着快马的他们会在遭遇中原王朝之前,快速向北逃窜。中原王朝是典型的农耕文明军队,需要充足的后勤补给,所以离中原王朝越远,后勤补给就越困难!

而因为农耕文明需要大量的劳动力从事农作,因此这决定了中原王朝对外征战一般都会选择农忙时节,比如冬季,比如春季。但是蒙古高原气温低,纬度高,这决定了中原王朝无法长期和游牧民族在高原上兜圈子玩消耗战。

所以,这些因素决定了中原王朝征战游牧民族时,不可能无限制地追逐下去,因为是假不等人,霍去病毕竟是少数派。大部分军队还是需要在秋季到来前撤兵,这决定了游牧民族不用跑到西伯利亚,就可以摆脱中原王朝的追击!

敌进我退,而且我退敌还追不上,这才是最令人恼火的!

直到沙俄占领了西伯利亚,让蒙古彻底失去了退路,才给了清朝彻底解决游牧民族的有利时机!

所以,控制蒙古高原绝对不是一件容易的事!中原王朝在草原上设置的都护府,本质上是一种羁縻机构,距离直接控制还有十万九千里!

多有疏漏,烦请斧正!

我是“静夜史”,期待您的关注!

为什么我国古代面对游牧民威胁不干脆控制蒙古草原?

中国古代并没有民族概念,中国古代的族指的是家族,王家大族、谢家大族......更没有血缘、DNA、基因概念。

汉人VS胡人,华夏VS夷狄,中国VS东羌西戎南蛮北狄都是地理概念、文化概念。

汉人,指的是汉地之人。而汉地就是中原、中国,长江以北,长城以南这一块。在这里生活的人叫汉人。蒙古人,指的是生活在蒙古高原上的人,不分什么部族什么血脉,只要在这里生活的都叫蒙古人。满洲人,指的是生活在满洲那疙瘩的人。藏人,生活在藏地的人。苗人,苗疆之人。楚人、吴人、越人、蜀人......都是根据居住地起的名字。

在什么地方生活的人就是什么人。

所以古人的态度是华夏出夷狄则夷狄,夷狄入华夏则华夏。

华夏民族跑到夷狄地区生活,就变成了夷狄。夷狄进到华夏地区生活就变成了华夏。金朝人管自己叫汉人没有半点毛病。女真统治者从塞外搬到了中原汉地,在这里生活下来。他们治下的官员、军民绝大部分还是汉地原住人口,按照当时的观点,他们肯定是汉人。

就算以前是汉人,但后来从汉地搬走了,那就不再是汉人。

问题说的问什么不直接控制蒙古高原?在中原王朝强大的时期可以控制蒙古高原,很多朝代都有这个实力,但不能这么干。因为想控制蒙古高原就得:有人!得有人去控制吧?想控制牢那里就得驻军、移民。没有人或者人少,怎么控制?没法控制。

派大量的人去蒙古高原,时间一久,这些人就变成了蒙古人。

其实在秦朝的时候就有这方面的教训。秦朝在南越驻扎几十万军队,但在秦朝风雨飘摇的时候,这些人选择了袖手旁观,并且留在了当地,成了越人,在那里立国。

把军民迁到蒙古高原,这些人怎么生活?那里不能种庄稼,只能放牧,养牛羊马。那里还冷啊,怎么办?还能穿布衣吗?不行,得改成穿皮袄,带皮帽。带皮帽出汗热呀,怎么办?剃头!不种庄稼改放牧,饮食也得改,粮食得少吃了,改吃牛羊肉喝马奶。既然放牧了,那就别走路了,天天骑马。住哪?那里没树木,没泥土,没砖瓦......改成住帐篷。

好了,衣食住行都解决了,传宗接代的问题又出来了。怎么办?抢蒙古当地的女人。老婆抢来了,你得跟她沟通啊,就得学蒙古话,她也得学汉话。然后你们生的孩子既是蒙汉混血,说的话也是蒙汉混话。时间一长,语言就变了。但这是在蒙古,所以也得叫蒙古话。

几十年下来,三两代人,这些人就变成了蒙古人。

然后新问题就来了:这些人在当地生根发芽,娶妻生子,风俗习惯、语言服饰都发生了变化,他们还会服从中原王朝的管理吗?不可能的。当中原王朝做出危害蒙古高原的行为,他们会帮着中原还是保护高原?肯定是保护自己的新家园,蒙古高原。

这和外族又有什么区别呢?就是外族了。

实际上蒙古高原、塞外平原上的少数民族,所谓的外族、蛮族大都是这么来的。

反过来讲也是一样。匈奴、鲜卑、契丹......这些曾经强盛一时的周边民族进到中原以后,首先就不能再放牧了,这里的环境不适合,只能改行种庄稼。种庄稼你也别骑马了,要下马走路。汉地热,皮袄、皮靴得换,换布衣、草鞋。大热天,皮帽子肯定是不能带了。但皮帽子一摘,脑袋光秃秃的不好看,好吧,头发留起来,束起来。种地不放牧,肉和奶就少了,变成了以粮食、蔬菜为主食。

然后也是舍弃帐篷盖房子,找当地老婆,生孩子,传宗接代,语言互相影响,又产生新汉语......几十年下来,三两代,胡人就变成了汉人。

而且这种情况是几千年来一直在持续的,10年以后,我们这里会有几百万新汉人,长的很特殊:黑。拿着和我们一样的身份证,民族:汉。

插了这么一嘴我下面不好写了。本来我想说不论是胡人还是汉人,他们都会把自己现在生活的家园放在首位,会维护现在生活家园的利益。但我们这些新成员会不会这样,就不好说了,这个先搁置。咱们只谈历史。

六镇起义是南北朝时期的一件大事。

北魏是鲜卑政权,后来把都城从北方迁到了洛阳。六镇是留在北方的部队。北魏迁都就是为了汉化,为了和汉人融合。而六镇里有鲜卑人也有汉人,后来他们起兵造朝廷的反。当时的局面也挺有意思,北魏朝廷是一群鲜卑人+汉人。六镇也是一群鲜卑人+汉人。然后双方打。

这就是人的本性。我们在同一块土地上生活,在一起喝酒吃肉,我们在一起打仗,我们就是兄弟。以前我是汉人他是鲜卑人,在一起十年了,我们就是自家人。另一块土地上的人跟我们风俗不一样了,我跟他们没交情,那就是外人。人,肯定是跟本乡本土的人更亲。

所以我们现在有很多国人非常愚昧,就爱蹭骄傲:林书豪是华人,是我们的骄傲......中美开战,你看你这华人同胞揍不揍你,看你还骄傲不了。

以古代的条件,中原王朝最强盛的时期也就是在西域、蒙古、塞外、甘肃青海、云南广西......设置军事据点,联合当地人,守卫边疆。而不能大批的移民。弱的时候,把据点撤掉,退回内地。只能舍弃。

明朝末年,朝廷在辽东有军事基地,也有汉人百姓。实际上这些辽人最后都站到了大清一边。因为他们和满人近,和关内汉人远。一个公司最宝贵的是中层,辽东汉人就是大清朝的中层、骨干。没有辽东的移民,大清朝不会入主中原。也经常有人渲染关外汉人和满人之间的仇恨、杀戮。但事实是不管如何,最后,辽东的汉人没有跟满人玩命,而是并肩打进了中原。这就是大明朝屯兵、移民,想控制关外的下场。

为什么我国古代面对游牧民威胁不干脆控制蒙古草原?

汉民族的一部发展史也是一部同草原民族的斗争史。历史上中原政权强盛时也曾几度深入草原内部确又主动放弃了,因为汉民族是似农耕为主业的民族,占据草原后又不能种地,单纯的驻军成本又太高只能选择主动放弃。自古长城沿线大体上是农耕民族和草原民族的天然分界线。长城以南华夏民族占据肥美的膏腴之地自给自足,过着相对稳定的定居生活。北方草原民族过着逐水草而居的游牧生活。草原上自然资源短缺,生存条件恶劣。每当气侯变冷和蝗旱雪等灾害性天气会造成人畜大量死亡。剩下的人生存不下去就会到南方暖和富裕的农耕地区抢劫。草原民族生存在马背上来去如风有着很强的机动性,抢劫之后又迅速逃走,由于从小生活在苦寒之地战斗力强悍。中原地区军队以步兵为主,骑兵战车为辅机动性较慢很难将草原骑兵睹住,既使截住了又逮不住追不上。当中原王朝强大时也曾率兵北伐过,比如汉和匈奴之间断断续续进行了百年战争。汉武帝时期(公元前133一公元前119年)卫青,霍去病曾数次北伐匈奴。霍去病饮马翰海,封狼居胥宣示大汉主权,漠南千里无匈奴王庭。但无法长期占领,这里不产粮食,汉人不会放牧。如果驻军的话,粮食得从內地运来耗费巨大。汉武帝以倾国之力北伐匈奴消灭十多万匈奴人自身人口消耗过半,经济几乎达到崩溃状态只能选择放弃。同样后世东汉时期窦宪勒石燕然,唐朝打败东突厥,薛延陀和后突厥汗国以后主动选择放弃或设漠北都督府等命令当地渠帅为头领的间接统治。明朝朱棣北伐之后开始大规模修筑长城。因为修长城军事防线进可汉退可守,修筑长城的费用大大低,于出兵讨伐的费用。也只能封蒙古部落鞑靼和瓦刺为归义王之类的官职间接统治。清朝统治者是农耕兼渔猎部落有着管理草原的丰富经验。他们和科沁蒙古世代联姻的办法达成政治联盟。这个时侯沙俄人占据广阔的西伯利亚,草原部落战败后无法再象从前那样北逃,人员损失也得不到补充只能选择定居同中原王朝合作。比如漠北蒙古科布多,喀尔喀四部主动选择投靠清朝。清朝把草原上划分若干个旗设乌里雅苏台将军实行直接统治。同时规定牧民只能在本旗生活严禁外迁,引进喇嘛教对蒙古人实行减丁政策。在古代王朝中,只有清朝吸取历史经验有足够的方法统一北方草原使中华民族成为统一体。

为什么我国古代面对游牧民威胁不干脆控制蒙古草原?

中国古代中原王朝为什么不直接控制蒙古草原?原因很简单,控制不了啊。

下面咱们具体说说,古代中原王朝为何无法直接控制草原。要向弄清这个问题,就必须要弄清楚中原农耕文明与草原游牧文明的不同的统治逻辑。

地理环境塑造文明形态地理环境,包括所在的山川、湖、河、海,以及气候,决定了不同的文明、民族与国家的不同特性。因此,文明的形态往往是与地理因素密切相关,包括地势、热量、水分、植被、海陆分布等因素。

(图 | 中国降水线分布图)

中国的北方边境,有一条农耕区和畜牧区的分界线。这条分界线,就是气象学上的中国“400毫米等降水量线”。这条线以南的地区水量充足,可以种田;以北的地区只能生长牧草。这是中原帝国北部边境的极限,正是因为这样,长城建在了这条降水线的附近。

(图 | 中原地区的农作物)

中原的农耕帝国自秦朝以来,实行了郡县制的统治政策,通过庞大的官僚体系将广大老百姓以“户”为单位进行直接统治。这样的制度的好处是,统计人口数量和征收田税都方便。因为,中国古代是农耕社会,全国人口的绝大多数都是农民,农民都是以耕种土地为生,离开了土地没有谋生的手段啊。所以,统治者只要控制住土地,也就控制了人。

(图 | 草原的牧场)

再看北方的游牧文明,他们的土地是地广人稀的大草原,由于气候原因,并不适合像汉朝那样,发展以耕种为主的农业生产。但草原也有其优点,就是草多。所以,特别适合发展畜牧业,也就是放养马、牛、羊等牲畜。但是有一个问题,牲畜太能吃草了,一片草场无法供给牲畜所需要的草料,吃光后就必须去寻找新的草场。因此,他们必须有规律地进行游牧,一方面是为了保证牲畜的活力和草料,另一方面也是为了维护草原的生态环境。游牧民族的“游”字,就是这样来的。

文明形态不同,统治逻辑也就不同农耕地区与草原地区的文明形态、生产方式不同,决定了两个地区的社会形态、统治逻辑,也截然不同。

农耕地区围绕郡县制体系打造的官僚政治

秦汉以来,中国古代王朝一直延续了商鞅变法推行的郡县制。郡,是中国古代的行政单位,相当于今天的省,郡下面设县,两者合起来,就叫郡县制。

郡县制跟之前周天子的分封制有着本质的区别:分封制下,官员同时是有封地的卿大夫,相对比较独立,如果实力强大,还会对君主构成威胁;而在郡县制下,中央政府负责任命各地官员,郡和县实际上是中央政府的派出机构,代表中央治理地方。官员的俸禄,也就是薪水,则统一由中央政府发放。那中央政府谁说了算呢?君主。就是说,从中央到地方的各级官员,都直接归君主管。

(图 | 秦汉的三公九卿制度)

农耕帝国的官僚体系就是按照郡县制下的一套严密的法治原则建立起来的组织,这个组织实行等级制,下级服从上级、上级服从上上级,所有的层级都依据规章制度来运作,就像流水线一样。

草原地区的统治

草原的治理方式是什么样的?如果理解了草原上最微观的结构——家庭,我们就可以理解草原的政治结构了。

在草原上,一个大家庭由数代有血缘关系的男性组成,以辈分高的年长男性作为领导。草原上男性在成年结婚后,一般会向大家长索要一些牲畜,作为自己的财产,也是养活自己的家庭的工具。不过,他并不会远离自己的亲人们,而是仍然和大家一起生活,放牧牛羊。因为对一个独立的家庭来说,理想状况是:男人管理畜群,女人管理蒙古包。但是,在草原艰苦的自然环境中,一个家庭是很难完全自食其力的,需要更多的家庭通力配合。

(图 | 草原上的部族)

于是,许多有血缘关系的家庭组成部族,共同放牧大家的畜群,以及齐心协力完成其他事情。许多邻近的大家庭就构成了一个草原部落,战争时这个部落马上可以切换为了一支小规模的军队。

北方的草原帝国,其实都是由这样一个个以家庭为单位的族群构成的。这些族群不断地迁徙、放牧,他们认同单于、可汗为自己的最高首领,但单于、可汗无法直接控制某一个小的族群,他需要通过控制某个大的王,间接控制小的王,把自己的命令一层层传下去,最后抵达一个具体的族群。而且,由于游牧经济的特殊性,不论是单于的龙庭、大汗的营地,还是大小王的营地或者某个族群的营地,总是在不断的迁移之中。

农耕王朝为何无法统治草原地区?弄清楚农耕帝国与草原帝国不同的文明形态,与统治逻辑,我们再分析农耕王朝为何无法直接统治草原地区就容易了。

在草原上无法靠种地生活,只能选择游牧。所以,游牧民族,一年四季都在迁徙。对这样一群居无定所的人,你既无法进行人口统计,又无法对其进行征税。你今天告诉他要交税,明天他肯定就跑了。偌大的草原你想找人,那点税钱还抵不上找人的成本呢。

(图 | 草原只有草料)

因此,中原的农耕王朝打下草原游牧地区,要想保持长期稳定的统治,只有一个方法:就是让游牧民族继续游牧,我长期派兵驻守。

但是,问题来了,你驻扎大量的军队,他们吃什么呢?游牧民族之所以放牧而不种田,是因为北方草原地区降水量小,只能生长牧草,根本就种不了田。

大家想到的办法可能有这些:

- 一、像游牧民族一样,靠吃牛羊为生。

- 二、让北方的军队就像游牧民族那样,到处迁徙,逐草而居,相当于养一支强大的骑兵来保卫南方的农耕帝国。

- 三、从中原运输粮食。

像游牧民族一样,靠吃牛羊为生。想法挺好,但是不现实。靠草场来饲养牛羊,需要的是不止一片草场。畜牧者在一个地方吃着吃着,草就不够了,必须迁移。所以,畜牧者要想在草原上建立一个定居点也是很难的。

让军队去游牧,你觉得这样可以,但皇帝肯定不这么认为。假如你是这个负责保卫边疆的军队将领,你手下有一大群厉害的骑兵,有一大群牛羊,吃喝不求人,又远离朝廷,你为什么不独立造反?农耕帝国之所以从分封制改革为郡县制,就是避免出现地方政权独立。因为在郡县制下,朝廷直接管理基层百姓,掌握每一个百姓的户口,导致地方很难截留百姓的赋税。朝廷又亲自任免地方官,经常更换任命,还有多个系统的官员互相监督。有了这些措施,中央才能保证地方势力不能脱离朝廷的控制。所以,皇帝是绝对不允许军队学胡人去游牧的。

从中原运输粮食,成本太高。古代还没有铁路,只能通过牲口运送粮食,军粮还得有军队押送。几百公里,人吃马喂,可能还没到呢,粮食先吃完了。按照《史记》中司马迁的记录,汉朝当时给西南边境运送粮食,运输成本高达六十多倍。秦朝时从山东运粮到内蒙古,运输成本可高达一百九十多倍。而汉武帝时期的北征,运输距离更远、路途更艰苦,运输成本还会更高。哪怕就按六十倍计算,这也意味着汉武帝一下子就要往大漠里扔进去最少几千万人份的粮食,中原帝国哪耗得起啊。

综上所述,你中原王朝,即使打下草原地区也无法实现长期稳定的统治。

结语当个事后诸葛亮,要彻底解决游牧民族的威胁,最好的方案莫过于分化瓦解匈奴,用一个草原部落来制衡另一个草原部落,从而保障长城以南的王朝疆域内的长久和平。你可能一时消灭了一个草原游牧部落,但消灭了又能怎么样?这个游牧部落没了,还会有其他游牧民族部落崛起。

其实中国古代王朝中,在统治草原地区的问题上,清朝做得最好。因为他们有少数民族的基因,建立的是二元帝国。何为二元帝国呢?就是长城以南用汉文化进行统治,长城以北用草原游牧文化进行统治。为了统治蒙古诸部,满清一直有“满蒙联姻”的基本国策。还鼓励草原部落信奉藏传佛教,修寺庙,这样草原人为了去寺庙拜佛,游牧的活动半径就相对固定了。清朝的统治策略,有点像今天我们所说的“一国两制”,还有我国少数民族地区的自治。

由此可见,真正高级的制度,不是追求规则的统一性,而是要保证目标的一致性。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。