印度和巴基斯坦两个国家是怎么成为宿敌的?

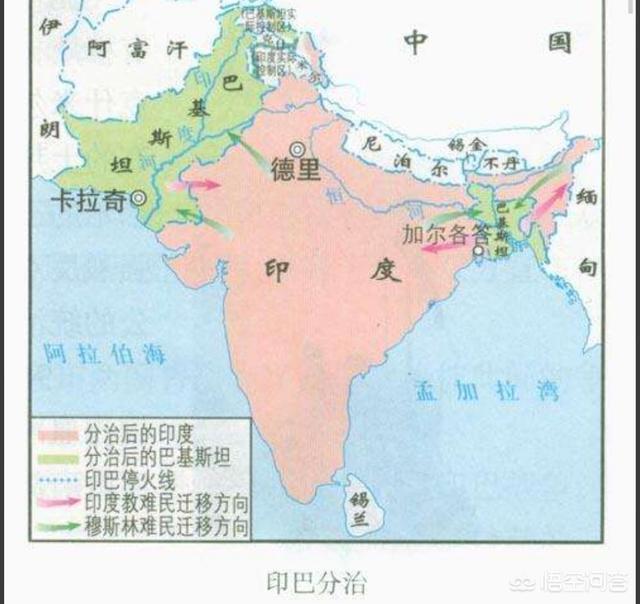

印度、巴基斯坦原本是一个国家,印巴成为宿敌,缘于“印巴分治”,及遗留的克什米尔归属、宗教、民族等问题。

第二次世界大战后,世界格局发生重大变化,一些原西方列强统治的殖民地纷纷独立建国。

英属印度殖民地也不例外,在伊斯兰教领袖真纳、印度“圣雄”甘地的领导下,独立建国之势风潮云涌,英国再也无法继续维护统治,1947年,英国驻印度总督蒙巴顿,不顾历史、地理、民族、经济等,仅以宗教信仰为依据,提出印巴分治方案:一.巴基斯坦国,包括东、西巴基斯坦,主要为信仰伊斯兰教居民区,人口约7千万。

东、西巴基斯坦中间有印度相阻隔,相距上千里,东巴基斯坦于上世纪70年代,脱离巴基斯坦,成立孟加拉国。

二.印度联帮,包括英属印度其余部分,主要为信仰印度教居民区,人口约2.25亿。

三.王公土邦562个,占印度面积2/5,人口8.1千万,在政权移交后享有独立地位,但可选择加入印度或巴基斯坦。

上图白色中间涂暗色区域为克什米尔

后来,土邦大多加入印度。

四、遗留最大的土邦克什米尔,“印巴分治”方案未明确归属印度、巴基斯坦任何一方。

而克什米尔土邦,居民信仰伊斯兰教占多数,意愿加入巴基斯坦,但土邦王公信仰印度教,宣布加入印度。

印度、巴基斯坦均宣布对克什米尔拥有主权,围绕克什米尔的归属,由此爆发多次印巴战争,克什米尔归属问题,是印巴成为宿敌的主要原因之一。

仅供参考。

印度和巴基斯坦两个国家是怎么成为宿敌的?

中国与巴基斯坦之所以能成为“巴铁”,除了“传统友谊源远流长”,更多的是两国共同的邻居——蠢蠢欲动的印度,毕竟国际关系上有个规律,敌人的敌人就是朋友。

两国怎么往死里面“较劲”,从印巴边界的仪仗队换岗仪式上,就可以略见一斑。

下图,两国士兵为拼气势大劈腿狠瞪眼,跺脚跺的恨不得把地面踹个窟窿,一股浓郁的火药味扑面而来。印度与巴基斯坦这两个国家的人,我倒是都接触过,他们生活习惯类似——印度能出来留学的,基本都是中高种姓,几乎吃素,所以不吃猪肉;巴基斯坦人是穆斯林,也不吃猪肉;吃饭都用右手抓;两国人都喜欢大冷天上面穿羽绒服,下面光脚穿拖鞋(我们这里供暖好,室温高);还有就是最让人迷惑的,两国都是摇头yes,点头no!!!!两国人从外貌上也傻傻的分不清(不过有巴基斯坦包头巾或者穿黑袍的女生,这个倒是比较好认,但不是所有女生都这样穿);而且巴基斯坦的乌尔都语和印度的印地语听起来也很像,说英语基本一个调调,很难懂。比如,隔壁的华北理工大学就同时接收了巴基斯坦和印度留学生,因为怕弄混了,给分别放在了公寓楼的两头,平时基本没有交集,倒还相安无事。

这两国家在1947年才正式出现的,并没有“源远流长”的国耻家仇,半个多世纪的时间,怎么就成了不共戴天的死敌了?

一提到印巴分治,大家想到的往往想到的是英国爸爸在一旁“坏笑”。

与大一统的中国不同,印度是一个分裂的多民族地区,几千年来,一直处于是邦国分裂的状态,所以才有了遍及各地的印度王公。比如,下图,著名的莫卧儿王朝最强盛时期的印度版图——可以看出,印度南部还是诸多分散邦国,加上宗教民族成非常分纷杂,团结一致,抵御外敌的能力非常有限。从17末世纪开始,英国殖民者趁莫卧儿王朝衰败,印度四分五裂之机,成功在这片大陆上建立起殖民统治。

注意下图,印度版图面积的巅峰竟然是“英属印度”时期。英国殖民者没怎么浪费枪炮,用几句空洞的许诺,几纸瞒天过海的契约,几份羊毛出在羊身上的薄礼就收买了印度的王公、将军,顺利的把历代印度本土王朝都不能顺利统治的区域全纳入了行政区划,成了英王王冠上最闪亮的宝石。

到了19世纪,从未去过印度的维多利亚女王直接成了印度女皇,画像挂满了南亚次大陆的各种场所。印度中上层人士会也以说英语,给英国人做事儿,去英国开眼为荣。

下图,2017年电影《维多利亚与阿卜杜勒》就描述了一个忠心耿耿侍奉维多利亚的印度男仆形象,大赞女王和印度仆人的深厚友谊。这期间,虽然大多数印度人都是乖乖的顺民,但英国的殖民统治也不是一帆风顺的。比如,19世纪中期,印度民族大起义,导火索是英国给印度雇佣军发的子弹用了猪油、牛油来包裹,结果大家都受不了了——国家可以亡,皇帝和王公们可以被囚禁、流放,但是神灵和信仰绝不能被亵渎。虽然起义很快被镇压,但是英国方面也付出了惨重的代价,许多妇女儿童死于暴乱中的仇杀。

英国殖民者镇压完起义后,开始认真总结教训,发现,印度这片热土上,不论种姓贵贱、或者民族归属,大家最重视的是“拜神”和种姓的高低贵贱。

毕竟,印度大陆上有160多个民族,印度教、锡克教、伊斯兰教和佛教四大主要宗教;还有有把人分成三六九等的种姓制度(4个种姓,外加一个等外品——贱民)

这么复杂的情况,够印度人自己折腾了,他们内部折腾累了,自然顾不上一致对外。

于是,狡猾的英国人为维护自己的殖民统治,有意识的对占人口最多的印度教徒和伊斯兰教徒进行分化瓦解、挑拨离间,试图利用印度教徒和伊斯兰教徒的矛盾使其互相牵制以削弱对殖民统治的反抗。

在英国这种殖民政策的“煽风点火”下,印度教徒和穆斯林的矛盾进一步扩大。

到了二战结束,英国衰败的厉害,越来越扛不住“日不落帝国”的重担了,世界经济中心开始由欧洲的大西洋沿岸,向美国的太平洋沿岸转移,拦都拦不住。

此时,英国几乎丧失了独立干预海外事务的能力,已经无力控制庞大的殖民体系。加上战后民族独立的历史潮流下,印度独立的呼声日益高涨,因此,在1947年,英国人决定“体面的”从印度大陆撤离。

早在前一年,英国艾德礼政府就与印度国大党、穆斯林联盟展开了艰难的协商。国大党的尼赫鲁坚持一个印度,穆斯林联盟吵吵着要建立“巴基斯坦国”。像其他诸多非穆斯林国家里的穆斯林一样,很多印度的伊斯兰教徒,尤其是北方邦聚集区的穆斯林,首先将自己视为穆斯林,然后才是印度人,他们对印度没有强烈的国家认同感。

虽然有一些穆斯林领袖热烈拥护国大党,主张团结印度教徒、共同摆脱英国统治实现彻底民族独立,但他们还是不能带动整个教派,甚至在一些重要场合,为了拉拢人心,也逐渐倾向鼓吹分治方案。

在谈判过程中,激进的穆斯林开始在印度各地挑起种族冲突。孟加拉省、尤其是印度最大城市加尔各答,发生了严重的骚乱,并很快升级为种族大仇杀....

加尔各答的暴乱中,在穆斯林暴力袭击下,印度教徒和锡克教徒也参加了骚乱,强悍好战的锡克人手持弯刀,在穆斯林聚居区里展开了不分青红皂白的杀戮。在接下来的两天里,英印当局出动了4.5万军队,才平息了暴乱。据统计,骚乱后,加尔各答清理出了3500具尸体,扔进河里和大海里,被报"失踪“的遇难者估计高达 2万人。

国大党和穆斯林联盟一方面煽动和参与仇杀,一方面又互相指责对方是种族仇杀的策划者。英印政府在旁边简直看傻了眼,平日里安贫乐道,整日拜神的阿三们互殴起来,战斗力简直跟纳粹有的一拼。

终于,在几经周折之后,“分而治之”的《印巴分治方案》/《蒙巴顿方案》出台了。将庞大的印度分成了3块,其中一块就是现在的印度,另两块是巴基斯坦。1971年第三次印巴战争后,东巴变成了孟加拉国,西巴就是当今的巴基斯坦。由于印度教和穆斯林之间非常的不信任,还提出了个幺蛾子——划界者必须与双方毫无关系,要由对印度完全不了解的英国人进行,以保证划界人不带有任何的倾向性。

最终,划界工作由一位上议院法官在总督府闭关两月,用一张并不太精确的地图完成的,期间未与任何印度本土人接触过。以闭门造车的形式,硬是给印巴两国划好了分治的国境线。

结果,这个国界划分的漏洞百出——将穆斯林的聚居地划给印度,印度教徒的聚居地却划给了巴基斯坦。比如,旁遮普地区没划利落,又引发了新的一轮骚乱....

之后,基于《印巴分治方案》,英国体面的撤退,但该方案却没明确规定土邦(相对独立的省市,名义上归土著王公——”大君“管辖)归属问题,只是附带说明:土邦可以基于地理联系加入印度自治领或巴基斯坦自治领,但不允许独立。试想如果有土邦与印巴同时接壤,这个土邦该归属谁?事实上,就存在这样的土邦——克什米尔。

克什米尔大君是印度教徒,而大部分居民是穆斯林;克什米尔不同区域分别倾向国大党和穆斯林联盟,克什米尔大君说了也不算,何况连他自己都提前逃到了印度。期间,英国还把克什米尔问题提交了联合国,联合国除了磨嘴皮子,也没什么好办法。

印巴都顺势想兼了并克什米尔。三次印巴战争由此爆发,两国的仇恨越积越深。而且,作为两国“拥核”国家,成了南亚次大陆最不稳定的因素。实际上,印巴分治并不是传闻中描述的那种单纯“幸灾乐祸的留下隐患”或者是英国殖民政府“强加给印度人民的后殖民主义政策”。

事实上,英国也是花了好几年的时间,换了两套人马,协调了印度本土各方意见后做出了协商式决定。毕竟,如果英国不能谨慎的处理好退出最大殖民地的事宜,必定给英国其他殖民地,甚至本土留下诸多隐患,甚至会撼动英国的已经及岌岌可危的大国地位和国际声誉,被全球人民耻笑。

而且,英国对印度也是下了本的,多少有点感情。英国创建了印度的现代教育体系、修筑铁路网(现在还用着)、发展本地工业等。在此基础上产生了印度资产阶级,其精英阶层最后影响了印度的未来。所谓的“帝国主义阴谋论”着实有点夸张了。

半个多世纪来,无论是印度还是巴基斯坦,跟前“宗主国”英国关系倒是都不错,均为英联邦的主要成员,还非常的看重这个身份。比如,巴基斯坦曾被中止会籍4年,结果急坏了,各种的表现,终于在2004年5月被恢复了身份,这才算松了口气。

最后说一句,如果当年印巴没分治,甚至连缅甸部分地区也留在印度领土内,印度会作为一个大一统多民族国家而独立。那么,中国不但缺少了好邻居巴基斯坦,而且还要面对拥有近五百万平方公里领土、16.2亿人口印度.......这个压力,想想就后怕。

本人文章一律原创,拒绝他人抄袭、任意转载,如遇到类似“白鹿野史”这种全部照抄者,一定投诉到底!

印度和巴基斯坦两个国家是怎么成为宿敌的?

就两国关系而言,印巴矛盾历史渊源不长。因为1947年才有这俩个国家出现。而在那之前,英属印度的控制范围相当大,整个次大陆几乎都在其治下。

回溯到二十世纪四十年代,女王荣光已经失去了对于印度的有效控制。至于印度独立前的斗争,不细说了。但是在斗争过程中,有两只最为主要的力量。一个是著名的非暴力不合作运动倡导者,甘地影响下的国大党(甘地并非政治领袖,时任国大党的主席是尼赫鲁);另外一只就是穆斯林民族联盟,在真纳的率领下。1945年,新工党上台,克莱门特指认蒙巴顿为总督,决定于1947年8月15日完成权力交接。才有了后来一系列的谈判,也就是如何建国。 甘地自己也说,他一生最大的遗憾,就是未能说服他的朋友真纳。按照宗教来划分国家确实是蒙巴顿实施的,但是这当中其实混杂着党派斗争和权力的漩涡。

“按照宗教”来划分,这本身就是产生矛盾的源头。所以有印度人也曾经批评甘地,说如果英国多统治两年,也许印巴问题不会存在。印度教和伊斯兰教的冲突由来已久,从九世纪穆斯林进入印度开始,围绕信仰的思想冲突和暴力冲突不断。这是积怨已久的一次大爆发。于是,在建国的那一天。东西巴基斯坦和印度漫长的边境线上是大量难民分别向属于自己宗教的一国涌去。在首都德里,开国总理尼赫鲁也不得不在开国第一天走向街头劝戒人民停止暴力攻击。宗教冲突,是最根本的由来。往后的发展,就混杂着政治等许多因素了。

印度和巴基斯坦两个国家是怎么成为宿敌的?

一

在历史上印度和巴基斯坦原本是一个国家,只是在印度成为英联邦的成员国后,长期的发展导致现在的巴基斯坦地区基本上都是穆斯林人,不同于印度人,这就是印巴分治的根源。

从第一次世界大战开始,全球各殖民地国家的人民民族意识逐渐崛起,衰弱的英国遭到了殖民地国家的挑战,独立的势头一天比一天明显,那些原本从英国学校毕业的政治精英们更渴望自己的民族能够独立成国。

最后一任印度总督是蒙巴顿将军,他也是唯一的一个副王。因为英国的女王也是印度的女王,副王就相当于一人之下万人之上了,从这里就可以看出他的权势之大。但他非常不喜欢印度,因为他的老婆和尼赫鲁两个人私通,为他戴了一顶绿帽子。

蒙巴顿将军被迫主持了印度和巴基斯坦的分治,但他耍了自己的心眼儿。1947年8月印度和巴基斯坦正式宣告独立分治,巴基斯坦分成了东、西巴基斯坦,北边还有克什米尔地区由他们投票决定自己的归属问题,这就是印度和巴基斯坦之间战争不休的根源。

二

克什米尔地区的情况比较特殊,社会的上层是印度人,社会的下层是穆斯林人。因此大部分克什米尔人都愿意归属巴基斯坦,但他们中间的上层却现已归属印度。

印度和巴基斯坦则都想吞并这一地区,并且蒙巴顿在实行分治的时候,政策比较简单粗暴,强制把巴基斯坦境内的印度人赶回了印度,把印度境内的穆斯林人赶到了巴基斯坦。

在整个驱赶的过程中,双方爆发了暴力冲突,有不少人都在冲突中死去。再加上双方对克什米尔地区的争夺,印度和巴基斯坦的战争从此就爆发了,这就是蒙巴顿为这一地区留下的创伤和导火索。

双方之间的暴力冲突迅速失控,导致了灾难性的后果。据保守的估计,在旁遮普地区双方就有50万人失去生命,1200万人无家可归。再加上双方背后的政府在撑腰,慢慢就演变成了战争。

在这里我们要谈到一个人,那就是甘地。这个印度的英雄,以自己一人之力在调解着两个国家和种族之间的冲突,减少了不少的流血牺牲。

三

1948年到1949年爆发了第一次印巴战争,印度控制了克什米尔地区大约2/3的土地和3/4的人口,巴基斯坦则取得了剩下的一部分克什米尔地区。强大的印度,通过自己的蚕食政策,在60年代初期完全占领了这一地区。

1966年第二次印巴战争爆发,在战争的第一阶段印度大举进攻巴基斯坦,并占领了不少双方争执地区的山脉。第二阶段,巴基斯坦攻入了印度的旁遮普省,给这一地区的印度军队以重创。后来双方在联合国的调停下于9月份停战,但双方有争议的问题仍旧没有答案。

1971年,东巴基斯坦发生了社会动乱,印度军队早就做好了准备,趁势杀入了东巴基斯坦。在印度的主导下,东巴基斯坦独立成为孟加拉国,巴基斯坦的国土面积迅速缩小,印度最终确定了自己在南亚大陆的主导地位。

从这时起,巴基斯坦就失去了和印度对抗的能力,不得不展开和中国的合作,以此来对抗印度。巴铁一词就来源于此,就是说巴基斯坦是中国最铁的兄弟,比朝鲜越南还要铁。

印度先是依靠苏联,后来又投靠了美国,展开了与中国和巴基斯坦之间的对抗。巴基斯坦则背靠中国的经济和军事支持,与印度展开了反击。双方的战争断断续续还在开打,但基本上仍维持了过去的对峙局面。

印度和巴基斯坦两个国家是怎么成为宿敌的?

如果有人将印度和巴基斯坦之间的仇恨归咎于宗教间的冲突,只能说他是自己蠢。这种矛盾是民族国家中,“谋求纯净化”导致仇恨最典型的例子。

今天我们就从这个视角分析一下,次大陆板块两个国家之间的关系。在印度次大陆谋求民族独立的运动中,三位最有影响力的领袖,穆罕默德·阿里·真纳(巴基斯坦国父)、莫罕达斯·卡拉姆昌德·甘地 (印度国父)、贾瓦哈拉尔·尼赫鲁(印度开国总理),本来是一个战壕中的战友。

虽然三位领袖的背景千差万别,真纳是穆斯林的精英阶层、甘地代表着印度教最底层的人民、尼赫鲁则是印度教的富裕阶层。但至少在谋求民族独立这一大命题下,三位的目标是一致的。

真纳和甘地

因此,少在独立运动初期,三位都是比较纯粹的民族主义者,而不是种族主义者(这两点之间有着巨大的差异)。

尤其是真纳,早期曾是印度国大党的重要成员之一,虽然在1913年受邀加入了“全印穆斯林联盟”(简称穆盟)。但在加入之初,便表示“对穆盟和穆斯林的利益的忠诚,在任何情况下,都不应妨碍他忠于民族的利益。”

由此可见,他对于全民族利益的考量是置于穆斯林种族利益之上的。对于真纳的立场,国大党领袖们曾多次表示赞赏,尼赫鲁曾称赞真纳“不像大多数穆斯林,……而和我们一样,是真正的民族主义者。他为他的种族指明通往印——穆团结的道路。”

尼赫鲁和甘地

公允的说,印度教徒和穆斯林对独立共同的诉求,催生了印度这个国家。但两个群体,在利益诉求上的巨大差异是有目共睹的,英国政府也是政治取向上有意制造摩擦。

当末代印度总督路易斯·蒙巴顿抛出他的“印巴分治”方案后,印度和巴基斯坦之间,已经不存在能够和平公共处的机会了。

蒙巴顿方案的核心是,印度人民根据自己的宗教信仰,分别成立印度联邦和巴基斯坦两个自治政府;巴基斯坦由东巴基斯坦和西巴基斯坦构成;王公土邦在“移交政权”后享有独立地位,可分别谈判加入印巴任何一个自治领。

用信仰区分人群本就是一条毒计,必然会造成印度族群之间的撕裂。但更可怕的是从宣布到开始实施,蒙巴顿只用了两个月的时间,根本没有给国大党和穆盟留下仔细协商的时间。

路易斯·蒙巴顿

最可笑是划分印巴边境的人,居然是一个毫无经验的伦敦律师西里尔·雷德克里夫。

这哥们坐在总督府的办公室里,在事先没有跟任何印度人协商的前提下,找了一份非常模糊地图,就割裂整个印度人民的命运。

什么国大党、穆盟、甘地、真纳、尼赫鲁,你们这些印度人都没权利发表意见,在地图上划线这么重要的事儿,只有英国老爷说了算。

这份直到独立当天才公布国境线造成了巨大的混乱,英属印度东部的孟加拉地区被分成东西两块,西部被印度占据,东部变成了东巴基斯坦,并再次分裂成独立的孟加拉国。

西部的旁遮普地区分为旁遮普省和旁遮普邦(之后又分为哈里亚纳邦、喜马偕尔邦和昌迪加尔)分别纳入了印巴两国的版图。

克什米尔则成了悬而未决的土地,成了印巴两国的火药桶,这道伤口直到今天还在不断流血。

这份草率而成的分割方案公布后,引发了灾难性的后果。祖祖辈辈生活在一起的印度人民,迅速被撕裂成了主体民族和少数民族,以及主体教民和异端。

就像我们最开始说到的,一旦种族主义被煽动起来,追求种族纯粹化变成了所有人心中的恶魔。谁都本能的不愿意和异族生活在一起,即便彼此可能已经在一起生活无数年、无数辈。

短短几个月里,无数人被迫背井离乡逃走,居住在印度教徒地区的伊斯兰教徒逃亡伊斯兰教徒地区,与之相反,伊斯兰教地区的的印度教徒和锡克教徒逃往印度教徒地区,其中不少都是曾经和睦的邻居逼着迁移而沦为难民。

现在可能永远无法统计出,英国人导演的灾难造成了多少家破人亡。在两教间无以计数的冲突和暴动、屠杀以及报复中,即使是最保守的估计,在旁遮普地区也有,至少一千二百万人无家可归,50到100万人被杀。

最可怕的是,两国、两教的人民都认为自己遭受了不公正的对待,并从此结下了血海深仇。以至于,在冲突中呼吁民众保持和平的甘地,都被极端的印度教徒刺杀。

这就是挑动种族对立,谋求民族“纯净化”的恶果,当这朵血腥妖艳的恶之花在印度盛开时,即便是深沐平和安宁宗教理念的印度人都瞬间化身迫害对方的恶魔。这难道还不值得我们警醒吗?

其实,除了印巴两国的例子以外,欧洲的波兰、南斯拉夫也发生过类似的例子,追求民族国家“纯粹化”的结果,必然是种族之间的仇杀和报复。

要是点了赞,发现没怀孕,再来个关注呗!嘿嘿嘿!

印度和巴基斯坦两个国家是怎么成为宿敌的?

印巴世仇,这个不是最近几十年的事,而是绵延数百年的宗教冲突。其源头最早可以追溯到7世纪开始一直到12世纪的穆斯林征服印度,起初是阿拉伯人对印度西北部的入侵,随后是突厥人的入侵,而最终便是莫卧儿帝国的建立。要说的是,伊斯兰教入侵的第一个牺牲品,是印度的佛教,就此消亡。而婆罗门教则因其本土特性明显,顽强地生存下来。后来便成了印度教。但宗教问题并不是印巴冲突唯一的问题,请注意,历史上印度本身就不是一个统一的国家,所以很多地域保持着很强的独立性。尤其是印度河流域、恒河流域和南部高原,完全是三个不同的世界。如果不是英国人的入侵,这三个地域完全可以成为不同的至少三个国度。

但后来英国人又撤了,在撤离之前他们将南亚分治。有人说这是英国人在制造矛盾,似乎你可以这样想。但实际上英国人的分治还是太不彻底,倘若再细分些,我们就省心很多了。世界上有种东西叫做尺度,英国人若是将南亚大陆十等分,搞出十个国家来,也许他们到现在还是和睦友好。但实际上英国人却来了个两分,一对一的干事,立马就让这两个国家结仇。为什么?你知道的,两兄弟分家产,是最容易出问题的,分得不均,就很容易反目成仇。事实上就是如此,在英国人撤离之后,印巴两家迅速开打,连殴三场。1948年在克什米尔开打,印度占去五分之三,巴基斯坦只得五分之二。1956年第二次开战,巴基斯坦略有优势,但总体变化不大。70年代第三次大战,巴基斯坦真正吃了大亏,印度来了个西守东攻,悬在东边的东巴基斯坦最终分离出去,成为今天的孟加拉国。

所以有这么些前因后果,巴基斯坦很难与印度有友好可言,称其为世仇,几乎难以真正化解。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。