秦岭淮河一线为何是为我国南北地理分界线?

秦岭淮河线,是一个地理、气候、农业生产南北方分界线的概念,从地理、气候上来看:

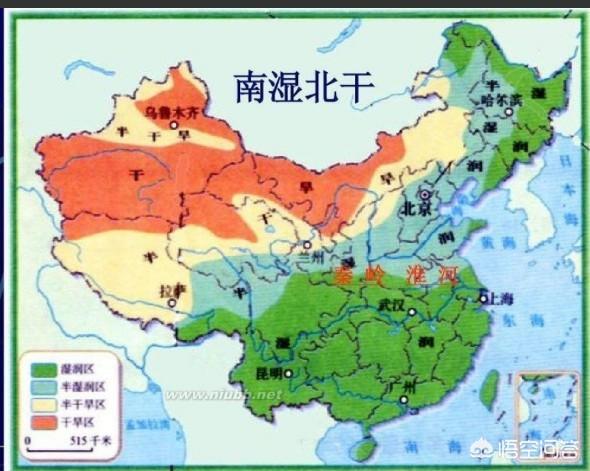

是年降水量800毫米等降水量分界线;

雨季长短分界线;

湿润半湿润区分界线;

一月0度等温分界线;

暖温带、亚热带分界线;

农业生产南水田、北旱田分界线;

南主产水稻、北主产小麦分界线;

油料作物南油菜、北花生大豆分界线;

糖料作物南甘蔗、北甜菜分界线;

作物熟制南年二——三熟、北一年一熟或二年三熟;

上世纪50年代,新中国建国之初,国家制定《农业发展纲要》既以长江、秦岭淮河、黄河为农业生产分界线的。

仅供参考。

秦岭淮河一线为何是为我国南北地理分界线?

为什么中国要以秦岭淮河作为南北分界线?

“秦岭-淮河”一线,作为南北分界线绝非偶然。作为中国地理中的一个重要地理概念,著名地理学家张相文最早提出的。发表于1908年的《新撰地文学》中,记载:“北带:南界北岭淮水,北抵阴山长城。动物多驯驴良马、山羊;西部多麝鹿犀牛。植物多枳、榆、檀、梨、栗、柿、葡萄。”这是目前已知的最早关于“秦岭-淮河”一线的论述,已明确提到了秦岭—淮河分中国为南方北方。古时在《晏子春秋·内篇杂下》中写到“桔生淮南则为橘,生於淮北则为枳。叶徒相似,其实味不同。所以然者何?水土异也”充分说明了这一点。

现代专家、地理学者们,根据自然条件、温度差异、地理风貌、农作物生产、土壤变化、植被差异、百姓生活习性不同等大致规定勾画了这么一条“南北分界线”,就是“秦岭——淮河”这一分界线。线以南称为“南方”,线以北叫作“北方”。其实中国分为四个地区:南方地区、北方地区、西北地区、青藏地区。南方地区和北方地区分界线是“秦岭——淮河”一线;青藏地区与其它地区分界线是昆仑山山脉和横断山脉;西北地区与其它地区分界线是昆仑山山脉、黄土高原、大兴安岭等。

南方地区和北方地区分界线,以“秦岭——淮河” 一线为分界线,当然这样划分不是绝对的,只是大致上的划分。估计有许多人会排斥我这个观点,说:“秦岭淮河是温度分界线不是我国传统习惯上的分界线,我国传统习惯上的分界线是长江”;也有人说:“一下雪标准为分界线,下雪的地方是北方,不下雪的地方是南方”。这些说法有一定道理,但是不全面,只是只言片语,比较狭隘,片面,局限性强。

“秦岭——淮河”一线穿过甘肃、四川、陕西、河南、安徽、江苏6 个省份。秦岭——淮河”一线不只是南方北方地里位置上的分界线,还是气候、植被、河流水文、地形、土壤、矿产、农业等方面的分界线。“秦岭——淮河”一线不仅仅是南方北方分界线,还是1月份0℃分界线;亚热带与暖温带的界线;湿润区与半湿润区的界线;亚热带常绿阔叶林和温带落叶阔叶林的界线;河流有无结冰期的界线;也是水田与旱地界线;农作物一年两熟和两年三熟分界线;是水稻与小麦种植分界线;还是长江流域与黄河流域分界线;秦岭—淮河以南以油菜为主;秦岭—淮河以北以花生、大豆为主。秦岭—淮河以南以丘陵为主;秦岭—淮河以北以平原、高原居多的等等。

秦岭简介:西起甘肃省西南部,河南西部,四川北部,东西走向,长约1500公里。秦岭横贯中国中部的东西走向山脉。宋代诗人汪元量《秦岭》一诗中写到:峻岭登临最上层,飞埃漠漠草稜稜。 百年世路多翻覆,千古河山几废兴。 红树青烟秦祖陇,黄茅白苇汉家陵。因思马上昌黎伯,回首云横泪湿膺。对秦岭雄伟壮观的称赞。 自古以来,在中国中部横亘着一条东西走向的山脉——秦岭。它就象一堵“挡风墙”阻止冬季冷空气南下,拦截夏季东南季风的北上,故秦岭所处的特殊地理环境。

淮河简介:发源于河南省桐柏县的桐柏山,自西向东奔流,经过河南省南部、安徽省北部、江苏省北部,至江苏省江都县营注入长江,河道全长1 0 0 0公里。宋代诗人赵崇嶓在《淮河水》一诗中写到: “秋风淮水白苍茫,中有英雄泪几行。 流到海门流不去,会随潮汐过钱塘”。同样是赞美淮河水的波涛汹涌的。三过家门而不入的大禹,也曾治理过淮海。因历史上的原因,人为强制黄河多长“侵占”淮河古道,长期淤泥堆积,致使淮海没有了出海口,而变成了长江的一个支流。因此 “秦岭——淮河”一线,在现如今被大多数人认为,是中国南方地区和北方地区的分界线,毋庸置疑,绝对正确,这就是中国要以秦岭淮河作为南北分界线。你对此观点有何意见或建议呢?谢谢

秦岭淮河一线为何是为我国南北地理分界线?

南北分界线 ,自古以来,因

秦岭

所处的特殊地理环境,以及因此而带来的秦岭南北气候变化,人文景观、生活习俗

等方面的不同,被称为我国南北的分界线。习惯上称秦岭以南为我国南方,秦岭以北为我国北方。但秦岭正式的名称是自汉代才有的。秦岭---淮河一线,就是我们常说的中国南北

地理分界线

。此线南北,无论是自然条件、农业生产方式

,还是地理风貌以及人民的生活习俗,都有明显的不同。秦淮

以北的大部分地区,河湖冬季结冰,每当冬季来临,北风呼啸,大部分的树会落叶,不落叶的树叶多呈针状,叫做针叶树。由于北方地区年降水量较少,降水多集中在夏季,所以河流的水量不大,水位变化大,只有夏季才形成汛期,时间也比较短,河流的含沙量较大。而在秦淮以南地区则正好相反,冬季不结冰,树木不落叶,一年四季常绿。河流的水量较大,水位变化不大,汛期时间长,河水含沙量较小。从农业生产及人们生活习俗来看,秦淮南北的差异就更明显。北方耕地为旱地,主要作物为小麦和杂粮,一年两熟或两年三熟;南方则主要是水田,农作物主要是水稻和甘蔗、茶叶等亚热带经济作物。一年两熟或三熟。人们平常所说的"北麦南稻,南船北马"是这种差异的真实写照。

秦岭-淮河一线经过甘、陕、豫、皖、苏等省,是中国中东部地区一条重要的地理分界线,其南、北在气候、河流、植被、土壤、农业生产等方面,都有显著差异。

南方注重建设河网排蓄洪水,进行水土保持,暴雨不会淹,一百天不下雨不会干旱的旱涝保收农业,所以农业单位产量高,工农业生产都能够得到保障,经济能够可持续发展。

北方没有给水留出空间,容易发生自然灾害,暴雨容易淹,不下雨容易干旱,对工农业生产、城市供水造成了不稳定。

近一两年,淮河沿岸城市纷纷"争建"南北分界标志物。的确,淮河、秦岭一线历来是我国公认的南北方自然分界。可是,真的有一条"线"划分了中国南北方吗?

我国南北自然分界线,实际上首先是气候分界线。就热量带说是北方暖温带和南方亚热带的分界;在水分区划中则是北方干旱、半湿润气候和南方湿润气候的分界;在雨旱季节类型区划中则是北方春旱、夏雨气候和南方春雨、梅雨及伏旱气候的分界。

然而,这个过渡和变化是通过相当宽的一个带来完成的。在淮河两岸,相隔一二十公里甚至更宽,并看不出气候、农业、自然景观等方面有什么变化。实际上,由于淮河地区主要是平原地区,南北冷暖气流畅通无阻,确实也不可能产生一条截然分明的南北分界线来。以"橘逾淮而北为枳"为例,由于我国东部地区冬季中南下冷空气强,常常带来柑橘致命低温,因此现今即使淮河以南的长江两岸,除了局部有利区域外,一般也没有种植柑橘的经济价值。

我国南北分界带的西段秦岭,冬季阻挡了北方冷空气,因而在岭北为典型暖温带情况下使岭南成为典型亚热带(能生长同纬度淮河两岸不能生长的柑橘等亚热带指标植物)。但是,秦岭分界也并非一条线。因为秦岭南坡约千米海拔以下才是亚热带,而秦岭山脉两坡千米等高线间的宽度,也就是分界带的宽度也大约有90-110公里。而且,在历史上南北分界带是随气候变化而南北移动的。如果全球持续变暖,亚热带北界将来甚至有可能要北推到黄河的中、下游地区。

经线与经度 通过两极并和赤道相垂直的大圆圈,称为经线圈或经线,也称子午线。由于所有经线都交于南北两极,又与纬线相垂直,所以任何一条经线都代表地球上的南北方向。地球是圆球,经线又有无数条,所以,为了便于计算,经国际社会之间的协商,决定以通过英国伦敦东郊格林尼治天文台的那条经线为零度经线,又称本初子午线。为使英、法等国和非洲大陆上的各国同属一个半球,东西半球的划分,是以东经160°和西经20°为界。

地球上某一点的经度,就是该点所在经线平面与本初子午线

平面

之间的夹角。这一夹角相当于这两个平面所夹的赤道弧在地心所张的角度。本初子午线以东称东经,用"E"表示;以西称西经

,用"w"表示。地球圆周

为360°,所以东西经各分180°。秦岭淮河一线为何是为我国南北地理分界线?

不少国家的国民会把本国划分为南方、北方

并将自己按格填空或归于南方人,或自视北方人

比如意大利、德国以及150年前的美国

两情欢悦时南方嘲笑北方,或者北方揶揄南方

不但无伤大雅,反而增添不少乐趣

若是实在相看两厌

则极有可能一拍两散、大打出手

对于这种国民心理我们称其为

“南北意识”

上述国家南北方的界线多数由历史习惯形成

并不存在显著的天然地理分界线

但中国是个例外

一条横亘东西的秦岭山脉

再加上七大水系之一的淮河

天然形成了中国东部的南北地理分界线(带)

(图片源自维基百科,LiChao制图)

▼

甚至还有学者将秦岭继续向西延伸

与昆仑山脉(包括阿尼玛卿山)或祁连山脉相接

将南北分界线贯穿整个中国

(点击放大查看,地图源自中国国家地理,蔡博制图)

▼

不过

以中国国土面积之广袤

理当有更丰富的区域划分

只按南、北理解不同区域的关系稍显单薄

所以我们今天的讨论只限于

中国东部传统的南北分界线

秦岭淮河

今天秦岭淮河两侧的中国人南北意识之强可谓有目共睹

小到豆腐脑甜咸、大到国民性格异同

一直都是争论不休的热门话题

如此强烈的南北意识是自古以来就有的吗?

分割中国的为什么是秦岭、淮河

而不是别的山脉、水系呢?

中国历史上作为南北分界最先出场的是淮河

它发源于河南湖北交界的桐柏山脉

之后流经河南、安徽、江苏三省

全长1000公里

两岸宽阔、水势平缓

(淮河,摄影师图虫账号@安De杰)

▼

其支流众多、水网交错

大小湖泊星罗棋布

与相对干燥少水的中原迥异

(淮河流域图)

▼

2000多年前

春秋战国时期的齐国人晏子

率先提出了淮河南北的差异

楚王曾故意刁难晏子

声称齐国人在楚国为盗

晏子则偷换概念“编造”了淮河南北的不同

作为对楚王的反击

(出自《晏子春秋》,在教科书中以《晏子使楚》出现;事实上橘和枳本来就是两个物种)

▼

“桔生淮南则为橘,生於淮北则为枳。叶徒相似,其实味不同。所以然者何?水土异也”

这句话居然说得本应更了解淮河的楚王无言以对

但是严格来说

当时的古人并没有多少南北意识

反而东西意识要强烈得多

秦岭也正是在东西对立中出场了

秦岭主体位于陕西南部

向西延伸至甘肃境内的白石山

向东则囊括河南省的伏牛山

全长超过1600公里、范围非常广大

我们熟知的太白山、终南山、华山(南峰)、嵩山(峻极峰)

或为秦岭主峰、或为秦岭支脉余脉

(地图源自国家测绘地理信息局)

▼

与诸侯国密集的华北平原不同

高大、绵长的秦岭山脉有着更加充沛的水资源

山间溪流密布、水源众多

(秦岭黄柏塬,摄影师图虫账号@关山)

▼

在主峰太白山海拔3590米处

还有一处中国东部海拔最高的高山湖泊

大爷海

群峰环绕、雾气蒸腾

(太白山大爷海,摄影师图虫账号@古都摄友)

▼

秦岭北坡短而陡峭

河流深切,形成高峻的峡谷

青山耸立、流水潺潺

(秦岭秋色,摄影师图虫账号@orangeDennis)

▼

溪水从山中层层跌落

形成多级叠瀑

(秦岭青峰峡,摄影师图虫账号@族迹)

▼

冬日来临

瀑布冻结成冰瀑

却仍有流水沿着冰柱直落而下

使得冰瀑不断加大

在底部冻结形成一个巨大的冰堆

晶莹剔透、美轮美奂

(秦岭黑山岔,摄影师ZOL论坛账号@浩瀚云雾)

▼

秦岭北坡的峡谷多达数十道

人们将其统称为“秦岭七十二峪”

它们依次并排而立

如同群龙吐水

(秦岭七十二峪及相关自然景观分布图,点击可放大查看,图片源自秦岭山水游)

▼

众多水源汇集

在南北两侧发育出了两条大河

长1532公里的汉江、长810公里的渭河

汉江、渭河又分别注入长江、黄河

成为中国两大母亲河各自最大的支流

秦岭水资源的充沛可见一般

(下图中的山岭即为长江、黄河的分水岭,一山隔两河,上半部分为长江水系,下半部分为黄河水系,摄影师图虫账号@草田图片社马塔叔叔)

▼

依靠秦岭水资源的哺育

中国历史上的两大王朝

相继崛起

公元前221年

秦岭北麓渭河流域的秦国

自西向东扫灭六国

中国历史上第一个大一统王朝“秦”出现了

(图片源自维基百科)

▼

公元前202年

秦岭南麓汉江流域的汉中王刘邦

自西向东击败楚霸王项羽

中国历史上空前强大的帝国“汉”诞生了

(图中南郑为汉中王都城,图片源自维基百科)

▼

上图中的函谷关在之后很长一段时间

都是长安的中央王朝与关外诸侯的东西分界

而秦岭则成为以西胜东的关键资源

(秦之前的夏商周也是东西对立,但与秦岭关系不大)

从汉朝末年起

南北对立相较于东西对立开始有所增强

因为长达2000多年的“南部大开发”开始了

三国魏晋南北朝时期中原长期战乱导致大量人口南迁

南方经济初具实力

现在南方有了与北方对抗的资本

于是

公元220年

魏蜀吴三国鼎立正式开始

(三国形势图,源自维基百科,玖巧仔制图)

▼

但此时的南方实力仍要远远弱于北方

蜀、吴两国清楚认识到了这种南北差距

他们决定联合抗魏

并借助天险弥补实力的不足

蜀国的屏障便是秦岭

秦岭并不是一条主脊清晰的单薄山脉

其南北宽达200公里

群山绵延、风流云转

对于古人几乎是一座不可逾越的大山

(秦岭清晨,摄影师图虫账号@弥撒)

▼

太白山拔仙台海拔达3771米

为秦岭最高峰

也是中国大陆东部的最高峰

(太白山拔仙台云海日出,摄影师图虫账号@伊伦迪尔Elendil)

▼

云海波澜壮阔、蔚为大观

(太白山云海,摄影师图虫账号@张养社/老雨)

▼

鲜为人知的麦秸摞海拔超过2800米

山顶以高山杜鹃、高山草甸或低矮灌木为主

没有高大的树木遮挡,视野极为开阔

所以又称“光头山”

立于山巅可以北望关中大平原

并及太白、冰晶顶、鹿角梁诸峰

(秦岭光头山,摄影师图虫账号陕西青芒)

▼

鹿角梁则因形似鹿角而得名

人迹罕至、植被原始

冷杉林风骨峥嵘、大草甸山花烂漫

至今仍是保存完好的一方净土

(秦岭鹿角梁晚霞,摄影师图虫账号@orangeDennis)

▼

只有少量摄影与徒步爱好者来此取景、穿越

(秦岭鹿角梁,银河为后期合成,摄影师图虫账号@Mark_GG)

▼

寒冻风化之下山体崩裂

形成面积广大的石海

徒步者行进其中

稍有不慎便可能崴脚

在这样难以救援的环境中崴脚几乎是致命威胁

(摄影师图虫账号@射虎)

▼

秦岭北坡更是出现了一个断层

使得北坡远比南坡险峻

华山便是其中的代表

其风景壮丽

在古代却是司马迁笔下的“天下大阻”

(华山,摄影师董敏)

▼

为翻越秦岭

古人在群山中开拓了少数几条南北通道

包括著名的陈仓道、子午道等

(请将手机横屏观看)

▼

这些道路并没有减轻多少翻越秦岭的艰难

唐代的李白在《蜀道难》中便描写了这些古道之难

▼

“尔来四万八千岁,不与秦塞通人烟”

从今天的盘山路上我们仍可窥见一斑

(秦岭北坡为暖温带,主要生长有针阔混交林、落叶阔叶林,到了秋天,各种树木纷纷“张灯结彩”,摄影师图虫账号@Sandy_ev)

▼

若是冬季大雪封山、一片银装素裹

道路更加难行

(摄影师图虫账号@牛刀713)

▼

吴国与曹魏之间则没有大山阻挡

它的屏障是长江

这里纵横的水系、湖泊是不擅水战的北方军队的噩梦

而北方日驰千里的华北平原

也成为南方政权退避三舍之地

但从军事上讲

以长江为界会距离南方经济中心过近、缺少纵深空间

所以之后南北各朝的对立都极力从长江向淮河推进

(北魏与南齐的对立大致与秦岭淮河重合,图片源自维基百科,俊武制图)

▼

直到南宋时

宋金以秦岭淮河为界

淮河取代了长江

秦岭淮河一线才以政权割据的形式初步确定下来

(宋金西夏西辽形势图,图片源自维基百科,玖巧仔制图)

▼

随后的100多年南北方相对独立发展

南方经济、文化实力实现对北方的全面反超

南北方在农作、语言、风俗、饮食等诸多方面加速分化

以秦岭为例

秦岭北坡山势陡峻、断层深谷密布

就像一堵“挡风墙”阻止了冬季冷空气南下

让汉中盆地、四川盆地相对温暖

而南来的水汽又大部被截留在南坡

使得南坡降水更加丰富

森林也更加茂密、郁郁葱葱

主要生长马尾松林、巴山松林、常绿阔叶林等

(秦岭南麓黄柏塬,摄影师图虫账号@Machor)

▼

这样的环境

为秦岭南部茶、水稻、桔子等作物种植提供了基础

而北方则以不需要大量水源的小麦、苹果、柿子为主

(第一张为陕西南部紫阳县的茶园,第二张为陕西南部宁强县的稻田,第三张为陕西关中平原宝鸡的麦收场景,摄影师黎德华、顺天人人等)

▼

在此之后

元明清三朝的大一统

虽然消除了南北政权的对立

南北意识却已经在国民的心中扎下根

明代地理学家王士性在其著作中

已经明确按“江南诸省”“江北诸省”划分中国

(分界线又从淮河游移到了长江)

清朝末年中国地学会的首任会长张相文

开始用现代科学分析中国的地理特征

1908年

他首次提出以秦岭淮河作为中国地理南北分界线

随后这一提法被载入中国地理教科书

成为人尽皆知的地理常识

(张相文照)

▼

1937年抗日战争全面爆发

蒋介石发表《庐山声明》

“地无分南北”成为一句名言

也从侧面印证了中国人的南北意识之浓厚

▼

“地无分南北,年无分老幼,无论何人,皆有守土抗战之责任,皆应报定牺牲一切之决心”

今天的我们也知道了这条南北分界线的更多科学意义

它与中国年降水800mm等降水量线大致重合

与中国一月份平均气温0度的等温线大致重合

是湿润地区和半湿润地区的分界线

还是亚热带和暖温带的分界线

以及亚热带常绿阔叶林和温带落叶阔叶林的分界线等等

(上述数据会在不同的历史时期有所偏移,下图为中国年等降水量线示意图)

▼

然而从另一个显为人知的角度讲

经历了多次南北对立的秦岭淮河一带

也是一条蛮荒与文明的分界

这种分界并非指南北方之间

而是秦岭淮河与南北方之间

秦岭作为巨大的山脉

本身就具有隔绝文明的属性

不论南北方如何发展或者争战

这里始终能保持原始

因此它很早就是隐士们最热衷的居所

(终南山之巅太兴山,摄影师图虫账号@Mark_GG)

▼

但淮河就惨了

它根本无力阻挡战争、灾害的冲击

宋金对抗时期

宋朝掘开黄河企图阻止金兵南下

滔滔黄河裹挟大量泥沙冲入淮河河道

使得黄淮平原成为泽国

而之后黄河夺淮几乎成为历朝历代的必演曲目

统治者也几乎都将这个区域视为可弃之地

淮河也在这种影响下变得更加支离破碎

甚至下游已经没有一条清晰的主河道

(淮河下游示意图,现在只能以人工修筑的苏北灌溉总渠为主河道)

▼

不断的水灾、战争侵扰令淮河流域陷入长期贫困、动荡之中

成为乱世枭雄的武力库

例如元末朱元璋的“淮西集团”

晚清李鸿章的淮军

以及几乎与盗贼无异的“捻军”

江苏省苏北经济长期弱于苏南也与此关系密切

直到20世纪后半段

淮河流域才得以稳定下来

步入发展的正轨

进入21世纪以来

日新月异的技术变革

打通了秦岭、淮河的地理阻隔

凭借一条18公里长的终南山隧道

穿越秦岭已经缩短到仅仅十多分钟

▼

人的流动性、生活方式的融合也在加速

南米北面在大城市里早已经瓦解

南船北马也被高铁、汽车、飞机取代

处于这样一个时代

我们应该如何理解秦岭淮河作为南北分界的意义呢?

我想虽然人的融合在加速

但对于动植物却依然很重要

它仍是自然生物保护的天然屏障

其物种丰富程度堪称中国最重要的自然遗产之一

朱鹮、大熊猫、金丝猴和羚牛更是被合称

“秦岭四宝”

(太白山中一只正在爬山的大熊猫,技术比动物园的好太多了,摄影师王力)

▼

对我们人类而言

它也仍然保留着作为南北分界线最诗意的部分

它依然是那个

“云横秦岭家何在,雪拥蓝关马不前”的秦岭淮河

(秦岭清晨,摄影师图虫账号@zhiqiang)

▼

它也依然是那个

“骏马秋风冀北,杏花烟雨江南”的秦岭淮河

(淮河流域江苏兴化的油菜花田)

▼

秦岭淮河一线为何是为我国南北地理分界线?

秦岭淮河是常说的中国南北地理分界。

无论自然地理人文地理,都将这条分界线作为南北分界线是因为这条线的南北差异巨大,无论是自然条件,还是农业生产方式以及人们的风俗习惯都有明显的不同。秦岭淮河一线是我国八百毫米等降水量线,市区与半湿润区的分界线,旱地作物和水田作物的分界线,0度等温线,水稻小麦种植的分界,亚热带和暖温带的分界,亚热带季风气候和温带季风气候的分界线。

自然

秦岭淮河以北属于北方地区,冬季温度在零度以下,江河湖海有结冰期,大部分为温带落叶阔叶林夹杂小部分的针叶林。由于北方年降水量较少,大部分集中在夏季,年际变化大,所以只有在夏季才能形成河流的汛期。由于植被和地质条件的影响,秦岭淮河以北地区的河流泥沙含量较大。

秦岭淮河以南地区恰好相反,忽略高差的影响,南方大部分地区河流没有结冰期。而且南方地区的亚热带常绿阔叶林的植被覆盖率高,降水量多,主要降雨集中在夏季,汛期时间长,但由于植被覆盖率高所以河流泥沙含量小。

人文

秦岭淮河以北主要是旱地农业,主要的农作物是小麦和玉米。作物熟制为两年三熟或一年一熟。南方主要是水田农业,主要作物是水稻以及甘蔗茶叶等经济作物,一般一年两熟的三熟。由于作物生长周期不同,接受光合作用不同,南方的稻米普遍没有北方的香。特别是东北地区的大米,在经历了漫长的生长周期之后,味道绝美。

秦岭淮河一线为何是为我国南北地理分界线?

秦岭~淮河是我们国家一条重要的南北地理分界线,虽然说在地图上画不出这条界线,但确确实实存在着,具体的说:1,是我国年降水量800MM等降水量线。2,一月份0°C等温线。3,湿润与半湿润的分界线。4,亚热季风气候与温带季风气候的分界线。5,小麦种植区与水稻种植区的分界线。……细数不下十几条分界线。那么为什么会形成这条分界线呢?笔者认为与青藏高原有很大关系,是青藏高原破坏了地球行星风系。改变有了大气环流的运行,此外还与地形有关。

上图:青藏高原动力作用明显,它是一个巨大的高原,平均海拨4000米以上,西风环流受阻于青藏高原后,分为南北两支,北支经过塔里木盆地、河西走廊等地,相比南支空气干燥,温度较低。南支经过低纬度海洋面孟加拉湾地区,空气湿度大,动力属性好,受副热带高压抬升作用,向北移动。南北两支交汇于秦岭~淮河一线,由于南北两支气流属性有差别,北冷干、南暖湿气流相遇后产生降水,气温还呈现出南北差异。

青藏高原热力作用突出,冬季(每年10月~5月)因地势高,冰雪面积大,辐射冷却快,降温迅速,成为一个低温高压中心。此中心一方面使高原南侧的南支气流得到加强;另一方面,这个低温高压中心又迭加在蒙古高压之上,更加强了冬季风的势力,两股南北两支气流也多交汇于秦岭~淮河一线,使我国冬季在此线上呈现出北冷南暖特征,成了我国一月份0°C等温线分界线。

此外还不能忽视地形的影响,秦岭横亘在我国中部地区,呈东西走向,对南北两气流都有阻挡作用,使得山体南北两侧呈现不同的气候特征。客观上加剧了秦岭~淮河南北自然环境的差异。

值得一提的是,秦岭~淮河这条南北地理分界线不能想象成一条国界、省界。它应算是一个狭窄的区域,所以我们在地图无法标出。另外这条界线受各种因素影响不是静止不动的,南北略有移动,只是波动范围狭小。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。