古人在夏天为什么能有冰用的?

古代,夏天使用冰的来源有二,一是冬季采冰储存至夏季使用;二是人工制冰。

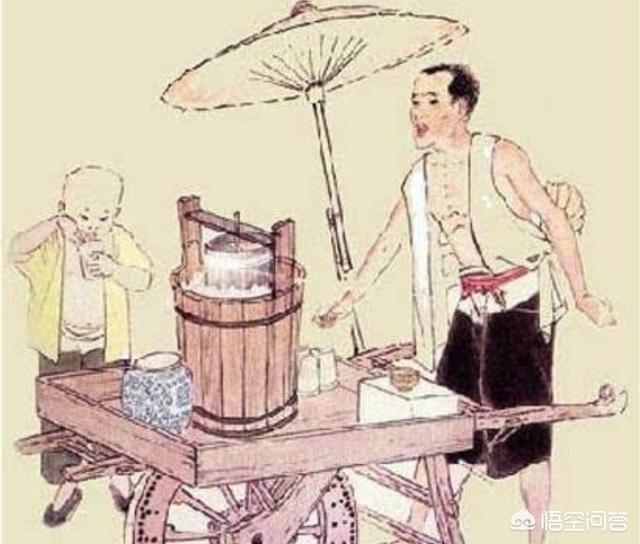

一、在古代历史影视剧中,我们可以看到古代人,在炎炎夏日享受吃冰块、冰镇食品,不亦乐乎!

在没有电冰箱、制冷机的古代,可能吗?你可能不太相信,这可绝对不是虚构,是真实存在的,甚至,还可以有冰激凌哟!

古代人,当然没有电冰箱、冷柜,也没有制冷机等制冷机器,怎么可以夏日吃到冰呢? 古代人所处的时代,科学技术水平尚未达到能够生产制冷设备。

但是,古代人也是很聪明的,周朝开始,人们在冬季采集自然冰块,存放在宽大房子、地窖、山洞等日照不到的阴凉地方,外复以皮棉织物及大量的厚厚的稻壳、柴草、草帘子等,形成保温层,可以保存冰块至夏日使用。

如无宽大房子、山洞、地窖等条件,在地上露天也可以,只是保温层要加大厚度。 当然,这样储藏冰块,只是财力雄厚的商家,达官显贵等大户人家才能做到,平民百姓望尘莫及。

帝后王室,更不用说了,普天之下,最最财大气粗,则建有多处大型冰窖,储藏大量冰块,因储藏保温设施没有今日之先进,损耗量还是很可观的,损耗1/3至1/2很正常,而供帝后、皇子、公主等宫中享用人员较多,必须超大量储藏,估计可以做到天下第一吧!

北京曾有多处的皇家冰窖

这种储藏冰块的方法,现在仍在广为使用,如渔民在夏天捕鱼时船上用来冰镇渔产品的冰块,多是采用上述办法。

冬季取之于大河之中,露天场地垛放整齐的大块冰块,现代包装严密的材料设施,主要是塑料薄膜、稻壳、稻草帘子而已,其中塑料薄膜起到关键作用,密不透气,冰块基本没有什么损耗,如用机器制冰,大概成本要高于大自然恩赐的好多吧!

二、人工制冰,在唐朝时,人们在制造火药时,发现硝石有吸热的特性,从而发明人工制冰技术。

在盛水的大容器中,置放盛水的小容器,向大容器水中投放硝石,可以使小容器中水结冰。

如果大量制冰,挖掘水池,内置缸类盛水大容器,向水池内投放硝石,可得大量的冰。

于是,在冬季无冰可采储存的南方,人们在炎炎夏日,可以享受冰、冰镇食品,以至冰激凌了!

仅供参考。

古人在夏天为什么能有冰用的?

大家好,我是头条号的作者史遇春,关于这个问题,我来说一下。

我写过一篇《清朝的夏天是如何消暑降温的——没有空调与冰箱》,仅作参考而已。

每每到了夏天,吹着空调、用着冰箱、吃着冰镇的西瓜,现代人还在嚷嚷着热。

虽然说现在的全球气候变暖了,但是,可以猜想得到:百年之前,全球气候还没有今天这么“暖”的时候,清朝京城的夏天也不会凉快到哪里去。

那个时候,没有空调、没有冰箱,那些个皇帝、皇后,皇子、皇女,大小臣工是怎么消暑降温、是怎么度过炎炎夏日的呢?

其实,大可不必为古人担忧。

根据清人笔记中的记载,原来,清朝是有冰窖的。这些冰窖就是夏天消暑冰块储藏的所在。

这究竟是怎么一回事呢?

先看看京师的冰窖。

在京师北海的陟山门内,有一雪池冰窖,号称京师冰窖之冠。

作为最大的冰窖,雪池冰窖是皇帝御用冰块的主要供应点。

当然,除了北海陟山门内的雪池冰窖外,清朝都城内外,还有好多处冰窖,大体分布如下:

地安门外的火神庙后面有一处;

德胜门外的西边有一处;

阜成门外的北边有一处;

宣武门外的西边有一处;

崇文门外的东边有一处;

朝阳门外的南边有一处;

……

这些冰窖里面的冰块,都是每年农历十二月储藏进去的。

到了次年入伏之后,朝廷就开始颁赐冰块,凡设在京师的部院、官学都有份。

颁赐冰块的事情,由工部负责。工部一般会委派普通官员负责此事,通常只差派一人主导。

工部负责颁赐冰块时,会用几寸见方的纸张,印制成小票。这种小票,当时的名称,叫做冰票。冰票就是用来领取冰块的凭证。

看来,这冰票和后来时代中的粮票、布票什么的,还是很有得一比的。满清用过的冰票,比起后来世代所用的布票、粮票来,在时间上,早了上百年,想想也是够讽刺的!最可叹的是,冰与布、粮让人真不忍心对比下去。

冰票制度,开始还挺管用的,执行得挺好。到后来,时间长了,就生出许多弊端来。猜想,后来时代粮票、布票大约也是如此。因为,后来时代的人并不会比清朝人呆笨。

冰票制度执行到末期时,工部还是会按照朝廷的颁赐的旨令,继续执行这一制度,还是会和以前一样,给京师的部院、官学发放冰票。但是,大家实际拿着冰票去领取冰块的时候,工部也就象征性地给大家发上那么一点点。据说,到了这个阶段,一整个衙门领取回去的冰块,还不够一个人用的。

再后来,京师部院、学官连冰票都懒得去领了。

最后,冰块大多情况下,在市面上就可以买得到了。

本文出自清人震钧的笔记《天咫偶闻》卷一《皇城》中的一段。

这是我的头条号网址:https://www.toutiao.com/c/user/6134662558/#mid=6134493673

谢谢大家关注!

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。