如何看待毛乌素沙漠有可能变成草原或森林?

可以参考新华网的文章《毛乌素:“沙漠”没有消失,只是被人类缚住》。

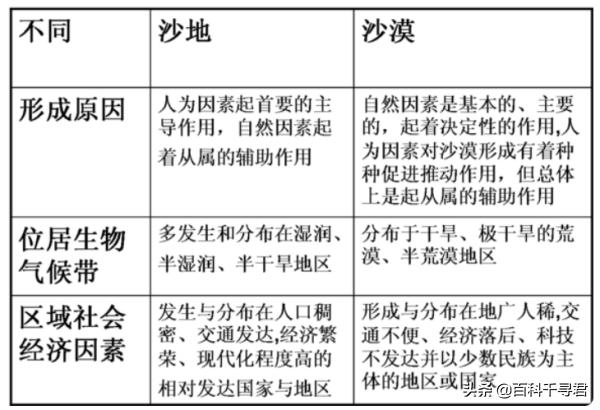

▲沙地和沙漠的区别。

毛乌素沙区并非自然形成的沙漠,而是沙漠化土地,所以一般称它为毛乌素沙地。它的降水量并不低,年降水量可达400毫米,远远高于塔克拉玛干沙漠这种条件极恶劣的沙漠。毛乌素地区位于温带季风气候向温带大陆性气候过渡的地带,这里因不合理的人类活动而退化成沙地,停止不合理活动,保持水土,植草造林,配合较好的降水条件,改造进程较为顺利。

▲中国主要沙漠和沙地降水量一览表。

毛乌素沙地在榆林部分的年均降水量达到408毫米,乌审旗和乌审召的年均降水量也超过340毫米,降水量并不算低。

科尔沁沙地的年均降水量也能达到350毫米;库布奇沙漠年均降水量接近300毫米;浑善达克沙漠的年均降水量能超过200毫米;腾格里和古尔班通古特沙漠的年均降水量只有100毫米左右。

乌兰布和沙漠年均降水量只有80毫米;柴达木、巴丹吉林沙漠和塔克拉玛干沙漠的年均降水量不足50毫米。这些沙漠的治理难度才是地狱级别的。

沙漠的治理难度是和降水量密切相关,如果地下水条件不错,也可以减少一部分难度,比如库布齐沙漠和乌兰布和沙漠临近黄河,地下水水位很高,这两大沙漠的治理前景也相对乐观。

但面对柴达木、巴丹吉林沙漠和塔克拉玛干这种降水量不足50毫米的沙漠,就非常头疼了,就算将大把的钱砸进去都没用,降水量太少是硬伤,老天爷不给面子。只能利用地下水和冰雪融水,建设几条绿化带。

比如塔克拉玛干沙漠里的公路,为了防止公路被流沙吞噬,在公路两旁栽种了塔里木沙漠公路防护林,防护林沿途都要铺设滴灌管道,每隔4公里就要打一眼水源井,抽取地下水为防护林供水。耗费了巨额人力物力财力,才能避免我国最大的沙漠成为“死亡之海”。

因此,我国的沙地和沙漠中,毛乌素沙地是最好对付的,而塔克拉玛干沙漠是最难对付的。“柿子要挑软的捏”,毛乌素沙地就是个软柿子,所以就先捏捏它,提升士气。但目前毛乌素沙地也没有完全被“捏”死,只是被“捏”小了。治沙防沙是项长期工程,需要坚持不懈的投入,而且要在实践中不断改进方法。

北京林业大学曹世雄教授2011年在地学期刊Earth-Science Reviews上发表《中国干旱、半干旱地区过度依赖造林:生态恢复中的经验教训》一文,指出了我国治理沙漠工程中存在的一些问题。我国仅在2000-2009年就投入了共计7250亿人民币来减缓中国的土地退化问题,这些资金很大一部分用到在了人工造林上面。但在1952到2005年间的造林工程中只有24%的树存活,存活率不高;水土流失的程度在过去30年间有所扩大;在干旱-半干旱区的沙漠化速率从1950年代中期的11%,变化到1980年代中期的57%,再到2000年代早期的19%。

南京大学徐志伟副研究员2018年在学术刊物《Land Degradation&Development》发表了《中国中北部毛乌素沙地近期绿化(1981-2013)及其潜在原因》一文,里面显示:近三十年来毛乌素沙地的生态环境正在恢复,沙丘趋向固定,植被盖度增加;毛乌素沙漠化逆转过程与近期的风力减弱和年际降水变化等自然因素密切相关;近年来实施的重大生态修复工程,比如退耕还林(草)、三北防护林以及禁牧休牧,对我国北方地区的生态环境修复有重要的积极作用。

因此,毛乌素沙地得到治理是“天时地利人和”共同作用的结果,并非只靠一方面就能达到。天时就是毛乌素沙地的自然条件不算太恶劣,降水量不算太低;地利就是它离我国人口密集区较近,劳动力充足;人和就是大量资金投入,各种政策和项目支持。

总之,治沙之路还任重道远,应当稳扎稳打。

如何看待毛乌素沙漠有可能变成草原或森林?

沙漠的成因,一是降水量不足,二是土壤松散,以粗砂为主。三是人工破坏。其中降水量不足是决定性的因素。

明确了沙漠的成因,回头看一下毛乌素沙漠是怎么形成的。

毛乌素沙漠位于陕西省榆林市长城一线以北,面积约4.22万平方公里。年均温度6度左右,海拔1100-1300之间,降水量250∼400mm。这个降水量在亚洲季风气候带来说,属于温带草原的水平。毛乌素沙漠历史上确实并非沙漠。历史考证,5世纪时毛乌素南部,曾是匈奴民族的政治和经济中心。当时这片地方应是水草肥美,风光宜人的好牧场,否则也不会成为匈奴人的中心。后来由于大量开垦、气候变迁和战乱,地面植被丧失殆尽,就地起沙,形成后来的沙地。毛乌素沙漠是在一两千年的时间里逐渐扩展而成的,自唐代开始有积沙,至明清时已形成茫茫大漠。

所以毛乌素沙漠的形成应该是以人工破坏为主,自然气候变迁不是主要因素。

既然毛乌素沙漠的形成人的因素是主要的,那么通过对人类的行为的调节,让毛乌素沙漠重新变成草原就是有可能实现的了。

现在毛乌素沙漠改造的一个重要的做法就是提倡种树,这个不对。因为本地区降水量对于树木来说不够,例如对温带稀树草原来说,降水量要达到350~500毫米才行。现在毛乌素地区一些地方种树比较成功,其实是通过引流灌溉实现的,也就是把a地的水搬到了b地用于灌溉。这种做法对于局部改造没问题,但是整体改造就做不到。

毛乌素沙漠地区改造成本最低、效果最好的办法还是封沙育草。只要减少开垦活动和畜牧养殖,依靠天然降水,不用太久就会形成大片的草地。中国科学院院士石元春教授曾经在宁夏毛乌素沙漠边缘进行过封沙育草的实验,只封闭了46平方公里的面积,经过6年,封闭区的草的密度就达到了4.6kg/m2,而自然放牧区还达不到0.2千kgm2,变化是非常惊人的。

改造毛乌素沙漠是良好的愿望。要达成愿望还是一要尊重自然规律,二是要依靠科学,三要有耐心,不要为了政绩一哄而上,搞一些看着好看实则无用的工程。

如何看待毛乌素沙漠有可能变成草原或森林?

是时候下决心了:“游牧”这一种落后且严重破坏环境的生产方式,早该彻底结束了。

毛乌素的治理改造,逐渐变成草原或森林,其实只是恢复它本来的面目而已。

以前的毛乌素沙漠,曾是水草丰美的优良牧场。

但这一地区的生态是脆弱的,土壤并不深厚,表面的草皮一旦被破坏,下面的沙砾就露出来了。

后来因为过度的开发(包括垦荒和放牧),毛乌素地区的植被越来越差,以至于丧失殆尽,形成了沙漠。位于沙漠前沿的榆林城,曾因沙漠逼迫,不得不多次搬迁,留下一个“榆林三迁”的无奈故事。

毛乌素沦亡史这里曾是匈奴人活动的中心地带。秦朝大将蒙恬带领30万秦军,北逐匈奴,所夺下的就是毛乌素沙漠所在的河套地区。损失了这一地区,使匈奴人“六畜不蕃息”。

秦汉时期,这里应该还是优质牧场的,拥有大片草原和森林,也曾经开发过农田。

秦汉以后,因战乱和环境恶化,这里的农田被毁弃,成了彻底的游牧区。到了唐代,这里已经出现沙地。据专家论证,唐代“昭武九姓”在这一地区的过度放牧,是这一地区的自然环境严重恶化的重要原因。

唐代以后,沙漠像牛皮癣一样逐渐向南扩展。而到了明、清时期,这里已彻底成为茫茫沙漠。因为长城穿过毛乌素地区,在明朝中后期,长城下经常流沙堆积,骑马就能翻越长城。明朝政府不得不筹措巨资来为长城“扒沙”,否则游牧民族“虏骑出入,如履平地;掠我财物,淫我妇女”。

直到新中国建立初期,毛乌素沙漠仍在扩大之中。

所以,毛乌素沙漠的治理,绝不是“面子工程”、“形象工程”,而是关系到国计民生的大事。我们不向沙漠进攻,沙漠还要向我们进攻,可以说治理沙漠是生死存亡的大事。

中国反攻沙漠的历程从1959年开始,中国政府和人民展开了对毛乌素沙漠的反攻。这一过程是艰巨的,曲折的,也是成效显著的。

经过治理,榆林城外不再是茫茫沙海,而是杨柳成行的“塞上绿洲”。

榆林市已建成165处万亩以上的林地,4条、总长1500公里的防护林带,造林1629万亩,使境内的林草覆盖率从0.9%提升到25%,7成的流沙得到固定、半固定。

而整个毛乌素沙漠而言,80%的面积已得到治理。可以说,这个沙漠已经可以从地图上划掉了。

游牧该结束了毛乌素地区为什么从优良牧场变成了沙漠?过度垦殖就是原因。

虽然开荒种地也破坏了这里的生态,但那是个别历史时期的事了。真正破坏这里环境的,是长期过度游牧造成的。

在相对贫瘠的草原上,游牧是先民们发明的生存方式。草原先民们赶着牛羊,在广袤的亚洲中部大草原上放牧。当一个地方的草地被消耗殆尽的时候,就赶着牛羊去别的地方。

这种生产方式,养育了世世代代的游牧民族,从匈奴到鲜卑,到突厥,到契丹,再到蒙古。但是,这种生产方式也破坏着这片生养他们的土地,使这片土地逐渐荒芜,变成戈壁和沙漠。

如今,世界正在快速地进入现代化,农业已经进入机械化时代,生产方式和一百年前有了巨大区别。而在我国,这种变化发生在近30年间。而游牧业变化要小得多,基本上还是靠天吃饭。

我们有必要重新审视“游牧”这一种落后、低效且严重破坏生态环境的生产方式了。在科技高度发达的今天,在粮食生产完全能保障全国人民温饱的今天,游牧业是否还有存在的必要?

从中国分离出去的蒙古国,给我们提供了一个对比的范本。蒙古经济落后,大量人口仍在从事落后的游牧业。游牧导致人民纠纷不断,且产值并不稳定,因为气候变化对它的影响极大。

而牧业只是蒙古的经济支柱之一,现在蒙古国的经济越来越偏重于矿业。

可以说,蒙古国的经济状况并不健康,落后却又割舍不掉的游牧业就是重要原因。环境恶化导致牲畜数量下降,牧民收入减少。收入减少,就迫使牧民更加努力地超载放牧,从而导致环境进一步恶化。

蒙古的自然环境破坏严重,沙漠化趋势明显。据说,蒙古国的河流,在以每年400条的速度干涸掉。如今,我国北方每年春季的沙尘暴,沙土的源头大都是蒙古国。

回头审视我国,少量游牧人口仍在大片国土上游牧,经济效益极低。但游牧对环境的破坏却是显而易见的。说难听点,游牧就是这代人挣了钱,却让后代子孙难以挣钱。

我去西藏旅游,发现拉萨附近的荒山特别多。但实际上,这一带海拔并不高,纬度也不高,雨量还很丰沛,雅鲁藏布、拉萨河等河流纵横交错。但为什么山都荒了呢?恐怕就是因为历史上拉萨一带人口就很多,长期过度放牧导致了水土流失。土没了,再停止放牧,草也长不出来了。

考虑到高原上瘠薄的土壤情况,如果不采取措施,上面的景象就是将来整个青藏高原的景象。

如今,拉萨周边的一些地方,正在用下面这种艰难而代价巨大的方式,试图恢复这里的生态环境。

而我国的游牧人口,其实是很少的。作为一个人口14亿、经济全球第二的泱泱大国,完全有实力转化游牧人口,把他们分流到现代农牧业、旅游业等业态里去,既可以清除游牧业态的负面影响,又能让现有的游牧人口过上更好的生活。

事在当代,功在千秋。这事做得越晚,代价就越大。

如何看待毛乌素沙漠有可能变成草原或森林?

也许再过十数年,我们就不能在称之毛乌素沙漠了。治沙人用了数十年的时间终于将这个沙漠给解决了。荒漠变良田,整个生态环境的恢复对于当地生活的人们来说绝对是好事。也证明了一件事。人进沙退事在人为。

毛乌素沙漠的前身毛乌素沙漠位于陕西省榆林地区和内蒙古自治区伊克昭盟之间,面积达4.22万平方公里,万里长城从东到西穿过沙漠南缘。据考证,古时候这片地区水草肥美,风光宜人,是很好的牧场。后来由于气候变迁和战乱,地面植被丧失殆尽,就地起沙是人类将这一块绿洲变成了今天的样子。

在汉武帝时期卫青攻占了河套地区,重新占领了毛乌素。地方上,汉武帝建西河、朔方、云中、北地、五原、上郡,共辖115县。随后,汉武帝把七十万平民迁到毛乌素地区,建立军营。开始了有计划性的屯垦工作。

此后的2000年时间,毛乌素在经历了各种的大战之后,终于将绿洲变成了荒漠。

人类为了自身的利益开始对于土地无节制的开采。这是最大的原因。

治沙人的功劳1959年以来,人们大力兴建防风林带,引水拉沙,引洪淤地,以愚公移山的信心开展了这场改造沙漠的巨大工程。历经数十年,沙漠变绿洲,这是我国治沙历史中值得被铭记的壮举和奇迹。

奇迹的背后是几十年来的治沙人的付出。

人们相信总有一天黄河水会变清,那么就从治沙开始。

治沙这七十多年来,陕西榆林以每年1.62%的荒漠化逆转率,不断缩小毛乌素沙漠的面积。森林覆盖率也由新中国成立之初的0.9%提高到34.8%,陕西的绿色版图北进了400多公里。

今天,毛乌素地区的沙化治理率已达到了93.24%,这片沙漠生命将尽,即将退出历史舞台。

如何看待毛乌素沙漠有可能变成草原或森林?

从无定河边的乌审旗,东到神木,西到定边,西北面日光照耀下会有眩晕的感觉,一边茫茫之地,若站在镇北台往北望,一望之下无任何高耸突出物,天地之交处黑灰一片,这便是毛乌素沙漠了。

毛乌素的历史成因,一言以蔽之匈奴草黄马正肥,李广为上郡(治所在毛乌素南部边缘,榆林鱼河)太守时,匈奴可飞马追草至城下,那时汉也在这边养战马,可见当时毛乌素一带草原肥美之盛。大约到了唐初,由于游牧民族的赶着羊群而来,一拔又一拔,穷而无尽(那里也没有可持续发展的理念),致使这一片汉军与匈奴争夺草场的地方,草原不再复生,草下的砾岩日晒风吹成了沙地,漫漫岁月里,像不好治的银屑病一样,逐渐扩大到现在的地方,由沙地而成沙漫,就成了毛乌素沙漠,一直到明,榆林北长城一带一直是防护的重要地方,当时的戍边的边军一个重要的任务便是清沙,因为每至风起,漫天黄沙卷过来,待风停时,城墙下便漫起了沙丘,从北部蒙古草原的骑兵便提马在风后追过来,踩着沙丘便上了城墙,这片4万平方公里面积的毛乌素沙漠便一直从唐末到上世纪。

从里面的地名便能看出,毛乌素气候与地质的恶劣,叫碱和盐的地方相当多,毛乌素就有坏水的意思,亦指盐碱地,所以,后来毛乌素的治理多为耐碱牧草。

毛乌素内蒙南面乌审题旗

宁夏东面毛乌素

陕西毛乌素

毛乌素的治理,始于上世纪70年代三北防护林工程上世纪70年代,由于榆林气候恶劣,经常黄沙漫天,刮得柏油路上全是沙子,学校的课桌,饭堂里全是沙子,榆林这座古城都曾想南迁到米脂一带,那个时候,正是中国三北防护林总体工程建设的初期,从这时开始,无数的防治治沙科研工作者,前仆后继,有的甚至终其一生也默默无闻,在长达近50年的时间跨度里,采用带状种植,锁边切割,复合草地等方式,复原和种植了生长快,适合碱地生长的紫花苜蓿,饲料桑,羊草,沙打旺等等牧草,间种胡杨,红柳,沙地玉米,花生,柠条,沙枣,蓝莓,马铃薯等等,一步步从内蒙往南推,从陕西往北推,从宁夏东推,靠着科学研究,靠着人定胜天的毅力,靠着战略定力与耐性,终于完成了毛乌素90%以上的去沙漠化,从纵向上看,是人类史上仅有的的创举,从横向上看对比全世界,更是独一无二,也只有中国能够做到。

毛乌素湿地

毛乌素草场

毛乌素变成草原,对我们有何影响?毛乌素变成草原与森林,它的重要意义在于,毛乌素恢复了汉代时,草黄马正肥的千年前的景象,也为我国治理古尔班通古特,塔克拉玛干,腾格里等沙漠提供了长达50年的科学方法,经验积累,治沙科技人才,这种治沙的科学模型无法在实验室完成,也无法靠计算推导,它必须在一个很长的历史实践中,不断失败不断总结不断前进,才能完成,从任何一个意义上说,毛乌素沙漠的治理都算做一件伟岸的工程。

镇北台秋色染林

我长年旅游,对我最直接的震撼,就是我第一次从定边往鄂尔多斯这一路上,没有看到黄沙漫天,尘土飞扬,我在榆林城,抬头望天一片湛蓝,空气比西安好得太多了,那是我第一次去,我以为这里空气会不好,在古城的骆驼雕像旁爬上去,看那个城墙,下面很多人就坐在户外唱歌弹琴玩耍,在镇北台,统万城,望长城一线以北,不再是明初蒙古草原骑兵踩着沙丘便登上城墙的茫茫沙丘,红碱绰不仅是个景点,也是湿地还是鱼场,这里不再是那个被沙漠逼着要搬迁的城市,而重新成为一个美丽的,边塞明珠。

统万城的绿色

对于生活来讲,这里已经改变了一些原始的经济生活方式,在这一片相当于甘肃张掖那么大的地方,种植经济作物(杏,梨,沙枣,玉米,马铃薯,西瓜等等),划片发展畜牧业,本地人不再外迁,周围的人逐渐聚集,在这里生产和生活。穿越毛乌素的公路两侧都是森林与草场,远处可见风车,近处可见兔子。

毛乌素秋收时节

往长远了说,黄河逐渐减黄为蓝,毛乌素功不可没(每年为黄河减少4亿吨),而且由于防风固沙,气候逐渐湿润,更有利于周边耕地的增加和多产。

黄河边毛乌素现在的模样

总体来说,毛乌素沙漠变成草原与森林,是一项人类史上从来没有过的壮丽史诗,这是一片当年匈奴的牧场,农耕与游牧的分界线,现在逐渐成为一片绿洲,陕西,内蒙,宁夏中间这块也不再是人们概念意义上的边塞,分隔了内蒙,宁夏与陕西的举目黄沙的飞地,而是成为了将三省连结成一体的生机盎然的绿肺,成为结合古城,草场,林场,牧场,湿地的旅游区和宜居的生活地域。

毁我塑我 原创

如何看待毛乌素沙漠有可能变成草原或森林?

如果根据实际情况好好的治理,毛乌素沙漠不会彻底的变成草原或者森林,但是沙漠的面积会逐渐缩小的。

在内蒙兵团时,那时从师部乌拉特前旗到团部所在地乌梁素海边的坝头约50公里,沿途都是连绵起伏的沙丘或小块儿的草滩,看不见房屋,只能偶尔看到一座帐篷。

那时把沙丘和乌梁素海隔开的,就是团部和连队的一些生活设施。

30多年后当我们再重返那里时,从前旗到坝头沿途看到的是一片一片的向日葵和玉米地,我们被震撼了,从来没有想到大片的沙丘会变成田地,能种植经济作物和庄稼。而我们在那里时只有连队的小片的菜地,种点土豆和西红柿等。

所以只要观念改变了,技术手段上去了,沙漠的面积应该会逐步缩小的,生态环境也会改变的。

我文后所配的图片是前两年去内蒙商都县时拍的,当年我在那里工作时,虽然那里不是沙漠,但是贫瘠的土地上每亩只能收几十斤莜麦或者收点土豆、圆白菜,这次去看到到处都是绿油油的,种着成片的甜菜、向日葵,还有小面积的莜麦。

一切都在改变着,一切都会变得更好。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。