我国科学家在南海首次发现鲸落,为什么称鲸落是深海生命的绿洲?

“巨鲸落,万物生”,我们常在文学和艺术作品中看见这一充满诗意与浪漫气息的句子,它意味着死亡,也意味着新生。鲸落(Whale fall),是指鲸类死后落入洋盆或深渊,尸骸会为众多食腐动物和厌氧生物提供食物和栖息地,由于其庞大的身躯无法快速被分解,所以这一过程会持续数月甚至数年,一次鲸落形成的生物聚落可以持续数十甚至上百年,相当于一个微型的生态系统。在北太平洋深海中,至少有1万多个生物体依靠鲸落生存,甚至能促成新物种诞生。鲸落与热液、冷泉一同被称为“深海的绿洲”。陆地上的绿洲是指干旱地区有水源和植被的肥沃地带,而海底不缺水,植物也难以生长,海底生物渴望的是热源和营养物质。热液和冷泉就是海底出现渗透、渗漏,导致地层内部的物质以喷涌和渗透方式从海底溢出,形成冷热泉,为海底生物提供了热源和能量,围绕热液和冷泉形成了繁盛的生物群落,称之为热液生物群和冷泉生物群。由于深海区域光线微弱,水温很低,藻类和植物稀少,食物极为匮乏,任何可以获得能量和热量的物质都是极为珍贵的,而鲸落更是直接能为海底生物生存繁衍提供大量的营养物质,自然会吸引一大批海底生物。近两天,中国科学家首次在南海发现鲸落,虽然只有3米长,但具有长期的观测价值,对研究南海的生态和物种具有重大意义。自然形成的鲸落很少能被人们观测到,发现鲸落犹如海底捞针。因为在汪洋大海中,人们不知道鲸什么时候会死亡,更不知道死后会落在何处,而大多数鲸的尸骸都会被冲到岸边或者还未落到海底就被食腐动物拆的七零八碎。目前被观测到的鲸落还不到50个,所以在南海发现鲸落自然影响重大。

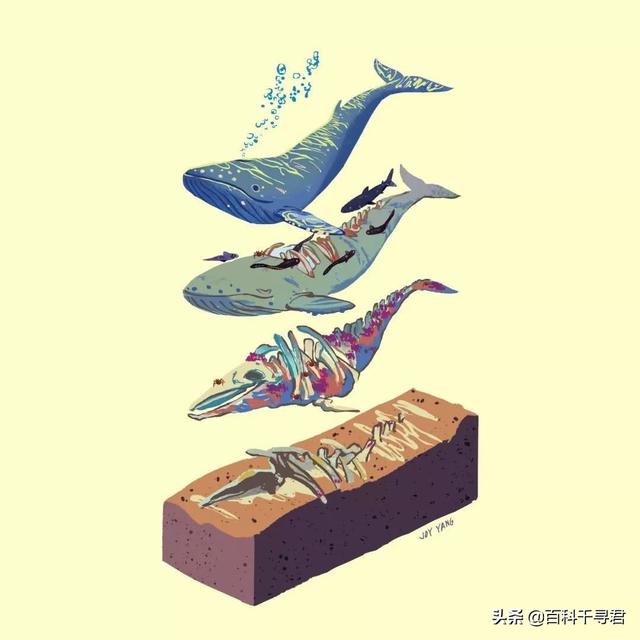

鲸落的过程鲸落不只是简单为其他生物提供食物,还可视为生态群落的演替,其可大致分为4个阶段。

1、移动清道夫阶段

在鲸的残体下沉至海底过程中,以鲨鱼、盲鳗、甲壳类动物为主的清道夫会以鲸的柔软组织为食,这一过程根据鲸的体型可以持续4-24个月,期间90%的组织将被分解。此阶段是最容易被人类观测到的。

2、机会主义者阶段机会主义者能在短期内适应鲸骸里的环境并在此大量繁殖,其中以软体动物、甲壳类动物和环节动物为主,它们可以把鲸骸当作栖息场所,一边食用鲸骸上的残留组织,一边快速繁殖,并对鲸骸进行改造。

3、化能自养阶段

前两个阶段已将鲸骸上柔软的部分基本食用干净,面对坚硬的骨头无脊椎动物和环节动物无可奈何,于是另一批不起眼的生物登场,它们将做最后的“大扫除”,深海的独特生态系统才真正展现。大量厌氧细菌进入鲸骨和其它组织并分解其中的脂类,使用海水中的硫酸盐作为氧化剂,产生硫化氢。硫化菌一类的化能自养细菌则将这些硫化氢作为能量的来源,利用水中溶解氧将其氧化来获得能量,而与化能自养细菌共生的生物也有了能量补充。

在这些细菌的作用下,鲸的骨头就不会被浪费掉。

4、礁岩阶段

鲸骸中的所有有机物都被消耗殆尽后,鲸骨中的矿物遗骸将会成为礁岩,在空旷的海底能为众多生物提供庇护,成为底栖生物的聚集地。这四个过程将鲸骸的作用发挥到极致,没有任何的浪费,鲸将自己的躯体回报给海洋,以此在生物圈中循环往复,体现生生不息的自然之道。

自然界中的鲸落是可遇而不可求的,但科学家可以按照鲸落的过程进行人工实验,但实验成本非常高。

关于鲸落的人工实验2003-2005年,日本海洋地球科学与技术研究机构生物圈研究中心就做了关于鲸落的实验,他们将一批搁浅死亡的抹香鲸放到日本南部219-254米深的海底,进行了长达数年的多次观察。

第一次观察是在数月之后,这时鲸骸的大部分软组织已经被食用了,大量的骨骼裸露出来,但仍有脂肪和头部组织存在。其中最大的一头长16米的鲸的脊椎仍然与软组织相连。1.5年之后,鲸尸骸周围聚集了大量生物,其中以贻贝为代表的软体动物最密集,覆盖了颅骨、椎骨、肋骨和骨骺的大部分裸露区域,在沉积物里发现了一个文昌鱼新物种,还在软组织和骨骼里发现了一个多毛类新物种。1.5年时,鲸骸周围观察到的物种类群有44个,2.5年后为56个,3.5年后为85个。虽然时间越长观察到的物种类群越多,但论生物量还是1.5年时最大。

英国也进行过类似的实验,并拍摄了一部纪录片叫《鲸落英国海》。

按理说,所有的动物死后都会经历和鲸落相似的过程,为何鲸落如此被重视呢?主要原因就是鲸落的规模是其他动物难以比拟的。鲸是现存及史上体型最大的动物类群。提到鲸,一般人都会想到大如小山的蓝鲸,但鲸是一个统称,包括了近百种全水生、外型似鱼的哺乳动物,大至蓝鲸,小到加湾鼠海豚,甚至生活在淡水里的白鱀豚、恒河豚和江豚等都属于鲸,分为须鲸和齿鲸两类。须鲸更大,最大的就是蓝鲸,极限个体估计全长33米,体重可超过200吨。最小的是小露脊鲸,也有6米长3吨重。齿鲸总体小些,但也有些大型齿鲸可比肩须鲸,比如抹香鲸、贝氏喙鲸、阿氏贝喙鲸、虎鲸。抹香鲸极限可破百吨,其他3种可超过10吨,我们常说的海豚属于小型齿鲸。

所以大型鲸更容易形成鲸落,它们巨大的身躯和厚实的脂肪层蕴藏着其他动物难以企及的资源,所以鲸落的形成与鲸的体型有很大关系。

科学家也进行过“小型鲸落”实验。路易斯安娜大学海洋联盟(LUMCON)在2019年初开始进行一个实验,他们将几条死亡的短吻鳄沉到墨西哥湾约1600米的深处,这是首次将陆生爬行动物放到海底,意义重大。第一条鳄鱼吸引了几只大王具足虫,就是那种很像尸鳖的动物,它们在短时间里将鳄鱼吃穿,而且它们进食一次可以挺过5年之久。

第二条鳄鱼在51天内被撕扯干净,只留下脊柱和颅骨,研究团队在此发现了一个蠕虫新种。第三条鳄鱼不知所踪,研究人员估计是大型鲨鱼带走了它。

由此可见,“鳄落”与鲸落比起来规模实在太小了,难以形成稳定的生物群落,因为现存没有哪种动物的体型能与大型须鲸相比。所以,鲸以自己庞大的身躯哺育了众多生命,为海洋生物的繁荣做出了巨大贡献,这是鲸留给海洋最后的温柔。

我国科学家在南海首次发现鲸落,为什么称鲸落是深海生命的绿洲?

我国科学家在南海首次发现鲸落,为什么称鲸落是深海生命的绿洲?

从今年的3月10日起,我国的“探索一号”科考船开展了为期近1个月的海洋科学考察工作,其中在南海期间,科学家通过乘坐“深海勇士号”载人潜水器,下潜到深海中发现了一个3米长的“鲸落”,初步确定为齿鲸尸体,而且尸体残骸中还存在着众多肌体有机物质,表明这个“鲸落”形成时间还不长。目前,全世界的科学家们发现的“鲸落”总数还只有50个左右,我国发现的这个“鲸落”由于还处于形成的初期阶段,因此可以持续观测的时间可以保持在较长水平,对于研究深海生态系统的变迁具有重要作用。

海洋生态系统的构成海洋生态系统从广义上来看,是由海洋中的各种生物群落之间、生物群落与环境之间相互发生作用的一个综合性环境系统,这个系统通过物质和能量的流动和循环组成了一个统一体。

从系统的组成来看,海洋生态系统和陆地生态系统最大的区别,就是生物需要的物质和能量的承载和传输,依赖的是海洋生态环境,在此基础上形成了物种群落、生活方式、能量和营养物质来源、消费和分解方式的不同。但是从大的方面来看,海洋生态系统也同样具有生产者、消费者和分解者三个基本的组成部分。

生产者。可以利用光能和其它化学能,将海洋中的无机物质转化为有机物质的生物。主要包括生活在海洋表层的浮游藻类、浅海域的底栖藻类、海洋种子植物(红树类植物以及海草等)以及可以进行自养作用的海洋细菌(海底利用热泉的能量,摄入硫化氢转化为有机物质)等。

消费者。以生产者本身、生产者产生排出的有机物质或者其它低级消费者为食物来源,消费者的捕食对象在生态系统中的位置,决定着这个消费者的消费层级,主要划分为初级、二级和三级。其中,初级消费者是海洋植食性动物,以小型浮游动物为主,比如体型微小的甲壳动物、原生动物、被囊动物以及一些高等级消费者的幼体,它们主要生活在海洋的表层区域。二级消费者主要以体形稍大的浮游动物为主,比如水母、箭虫、体形稍大的甲壳动物等,它们在海洋中的分布范围较广,从表层到中层都可以看到。三级消费者处于海洋生态系统的最高层,主要是一些游动能力很强的鱼类,包括顶级捕猎者齿鲸等巨型动物。

分解者。主要是异养性的细菌和真菌,能够分解海洋中动物的尸体以及植物的残骸,将这些复杂物质组成分解为可以供生产者和初级消费者吸收的有机物和无机物,为海洋生态系统的物质循环提供了必要的保障。

估计有一部分朋友以前没有听说过“鲸落”这个词,其实从字面上就可以猜个八九不离十,那就是鲸鱼死后,它的尸体在海洋中逐渐降落一直沉到海底的过程。由于鲸鱼尸体的有机物质含量非常高,在它的沉降过程中,对于降落路线之内生态系统中各个层级的生物来说,是它们重要的食物和能量来源。

其实从海洋生态系统的结构来看,它与陆地生态系统还有个不同的地方,在于其物质的产生,除了依赖生产者的贡献之外,还有一部分是从系统外部输入而来的,之所以会有这样的情况,是因为海洋其特殊的物理化学性质以及地球水汽循环的特点决定的,海洋是地球物质循环和水汽循环一个周期的终点,也是新一轮循环的起点。那么,无论是从陆地生态系统通过物质循环输入进海洋生态系统内的有机物、还是生物体死亡后被分解者分解过程中的中间产物,对于海洋生态系统的一个相对固定的系统层级来说,都是输入性的物质来源。而鲸落正是形成海洋输入性有机碎屑物质的重要来源,其尸体在下落时不同阶段的分解过程,可以为生态系统不同类型的生物提供驱动性食物来源。

在初始沉降阶段:鲸鱼尸体中的大量有机物和蛋白质,成为鲨鱼等较大型鱼类、螃蟹等大型甲壳动物的食物来源,经过此阶段之后,鲸鱼尸体内90%以上的肌肉组织、软组织会被这些动物吃掉。

沉降末期以及沉降到海底之后的阶段:这个时期一些中小型的甲壳动物、多毛虫、海蜗牛等无脊椎动物开始登场,它们依靠啃食鲸鱼尸体中残余的有机物,或者摄取其它食腐动物吃剩的残渣,在鲸鱼尸体周围定居下来。

沉降海底的分解阶段:在这个阶段,厌氧细菌逐步繁盛,它们利用海水中的硫酸盐,继续分解尸体中残存的脂类等有机物质,同步释放出硫化氢气体,一方面为细菌自身生存和繁衍提供物质和能量来源,同时释放出的硫化氢气体,可以供一些硫化细菌作为合成有机物的原料,从而推动着硫化细菌、以及以硫化细菌为食物的其它微生物的生存和发展。

正因为以上原因,鲸落对推动深海生物种群的发展、维持深海生态系统平衡、以及海洋有机碳物质的循环均发挥着重要作用,被科学家们称为“深海生命的绿洲”。

深海中另外两个生命绿洲深海热液、冷泉和鲸落并称深海三大生命绿洲,对于推动生态系统的形成、发展和稳定均起到至关重要的作用。

深海热液。其发源地来源于海底地壳的深处,在地壳深处被加热以后,这些高热水溶解了周围岩石中的诸多矿物元素,然后从海底地壳比较薄弱的区域-热液喷口涌出,在热水喷出的过程中,所溶解的矿物质遇冷的海水出现结晶,在喷口周围冷凝,堆积出烟囱的形状,主要成分为硫酸盐、二氧化硅的热液形成白烟囱,含有硫单质的热液形成的是黄烟囱 ,富含硫化物的热液则形成的是黑烟囱。在这些“烟囱”周围,一些化能合成细菌作为生产者,依靠分解热液中的矿物质、硫化氢等气体为食,进而合成有机物。于是,吸引了大量的比如海蟹、牡蛎、贻贝、螃蟹等无脊椎动物动物来到这片区域聚居,形成了一个相对复杂的生态系统。

深海冷泉。与热液不同的是,深海冷泉在海底地壳中通过喷口喷出的物质,是多种物相组合而成的流体,而不单单是矿物质的水溶液,而且流体温度与海底的温度接近,因此与热液对应,科学家们称之为冷泉。深海冷泉的成分以水、碳氢化合物 (以石油或者甲烷等天然气的形式体现)、硫化氢、细小的颗粒物为主,可以为一些化能自养型微生物提供充足的碳源和能量,这些微生物作为初级生产者,将这些原料合成为更为复杂的有机物,在此基础上,又吸引着较大型的甲壳类动物、多毛虫、海星、海胆等在附近聚居作为一级消费者,进而又出现了鱼、螃蟹等作为二级消费者,使这里成为海洋生命活动非常活跃的区域。

海洋生态系统在地球物质和能量循环中占有举足重要的地位,其生态结构稳定性和所发挥的生态功能价值,是地球生命支持系统的重要组成部分。而鲸落由于实现途径的特殊性、参与物种的多样性、时间推移的长期性,在推进深海生态系统物质循环、保障海洋生物种群繁荣发展方面起到了重大和不可代替的作用,与深海热液、冷泉并称深海三大绿洲当之无愧。

我国科学家在南海首次发现鲸落,为什么称鲸落是深海生命的绿洲?

一鲸落,万物生!

这是最具有浪漫气息的死亡!

4月3日中科院所属“探索一号”成功抵达三亚,完成了为期将近一个月的深浅科学探查任务。此次科研探查最重要的成果之一就是在我国南海领域发现了鲸落,这也是科学家首次在南海发现的鲸落,鲸鱼骨骼长达3米左右,有多种多样的生物在大快朵颐。

鲸鱼是地球上目前已知体积和质量都是最大的一类动物,它们是海港生态系统最重要的组成部分之一,同时在死亡后也可以回馈自然变成鲸落,一个鲸落可以维持数十个种类数万个生命体的长久生存,因此鲸落又同热液和冷泉同称为深海生命的三大绿洲。

据科学家介绍这条三米长的鲸落在南海1600米海深下发现,根据其所残剩的形态科学家分析这可能是一条鸟嘴鲸(齿鲸的一种,我们所熟悉的蓝鲸属于须鲸)。人类把鲸落描绘成一幅很美好的画面,但实际上这是一场饕餮盛宴。

第一阶段鲸鱼死亡后漂浮一段时间会沉入深海,这个时候一些大型动物如鲨鱼和螃蟹等会来吃腐肉;

第二个阶段是小型的食腐动物如蜗牛和蠕虫,它们会在鲸落的周围安家,坠落在海底的有机质里生存的都是这些小动物;

第三阶段就是一些自养型的细菌,可以借助于鲸鱼骨腐烂时释放的硫化氢,用于生产自己所需要的能量。

生物生存需要食物和能量的来源,无论是陆地还是海洋都有它各自的生态系统,在这个生态系统内最重要的就是食物链和食物网。其中最重要的基石就是植物,它们可以吸收阳光进行光合作用并产生有机质(糖类),这就是地球上99%以上生物的能量来源。海洋中其实也是如此,一些海藻也需要吸收阳光光合作用。

但是阳光的穿透力是有限的,科学家研究发现海洋植物光合作用的深度极限是200米,这也就意味着在往下就几乎是弱光和无光了,因此就不能靠植物来进行光合作用供能。而海洋的平均深度都在3800米,那么深海生物的食物来源只能是来自于上层海洋的馈赠了。

而鲸鱼这种大型动物的尸体就是最好的能量来源,因此又把鲸落称之为深海生命的绿洲。鲸落的第三阶段是非常重要的,一些自养型细菌可以借此释放能量,这也是深海生物的能量来源之一,所以说一鲸落万物生,一个鲸落可能供养各种生物几十年近百年之久,说成是深海绿洲实至名归。

文/科学黑洞,图片来源网络侵删。

我国科学家在南海首次发现鲸落,为什么称鲸落是深海生命的绿洲?

鲸落,是指鲸鱼死后沉入深海而形成的生态系统,与海底热泉口,海底冷泉口一起被称为深海的绿洲。

目前,我国科学家在南海首次发现长约3米的鲸落生态系统,鲸落的发现,是本次航行的重要成果之一,之所以如此重要是因为在国际上发现现代自然鲸落不足50个,南海鲸落就是其中之一。

鲸落的形成鲸落的形成,和鲸鱼的死亡有关,一般情况下鲸鱼死亡后,会逐渐沉入海底。但在沉入海底时,以鲨鱼为代表的食肉、食腐海洋生物会将鲸鱼上的肉类消灭干净,随后一些小型的鱼虾、以及其他海洋生活会吃掉附在鲸鱼骨头上的肉类,由于鲸鱼体型庞大,蛋白质较多,因此整个过程大概会持续4-24个月之久,这个阶段就是鲸落第一阶段,也被称为移动清道夫阶段,目前我国科学家发现的南海鲸落就位于这一阶段。

当鲸鱼身上的蛋白质被消灭掉大多数之后,无脊椎动物会选择在这里繁衍生息,它们一边把鲸落当成居住地,另一方面会把鲸落当成能量来源,啃食鲸落中的碎屑以及蛋白质颗粒为生,这一阶段是鲸落第二阶段,也被称为机会主义者阶段。

等到鲸落身上最后一小片碎屑被清除干净时,接下来会轮到微生物登场,大量的厌氧细菌会分解鲸落中的脂类分子,而且鲸鱼骨头在腐烂时也会产生硫化氢,其中一些细菌可以直接从硫中提取能量使用,所以这个阶段也被称为化能自养阶段,是鲸落的第三阶段。

当鲸落最后的价值被盘剥干净后,鲸落的矿物遗骸又会化身礁石,为底栖生物们提供庇护场所和居住地。

南海鲸落南海鲸落的发现,之所以引起国内外关注,是因为这具鲸落的尾部依然存在着肌肉,可能是刚刚死亡不久的鲸鱼,也就是说该鲸落刚刚形成,有助于科学家长期观察跟踪了解鲸落的每个阶段。要知道,这样的鲸落对于生物学家而言可谓是可遇不可求。

自然环境下,鲸落非常罕见是因为鲸鱼数量本来就不多,再加上有一部分因为各种原因被冲击上岸,以及沉积在深海中,无法被人类所观测到;再加上海底非常广阔,人类能搜寻的地方有限,导致鲸落被发现的概率较低,而且即使被发现,大多也属于鲸落的第二、第三阶段,像南海鲸落这样位于第一阶段的非常罕见。

据我国科学家透露,此次发现的鲸落位于南海中部海山上,根据形态特征估计,这是一种齿鲸的尸体,很有可能是鸟嘴鲸。

在该鲸落附近,有数十只红虾、蠕虫以及铠甲虾等生物的分布,这种小型的生态圈可以维持几个月甚至一两年。

在一些研究中,科学家报告说在太平洋深海中,至少有43个种类的12490个生物依靠鲸落而生存,一旦鲸鱼的数量减少,这些生物可能也会跟着灭绝。

鲸落和海洋生态系统在地球上,大多数生物都需要依赖太阳光来获取能量,你我也不例外。我们知道,植物会通过光合作用将太阳能转化为生物能,而人类会利用植物来间接获得太阳能,像植物——人类这样的系统就叫做:太阳能生态系统。

然而在深海中,由于海水隔绝了太阳光线的传播,导致海底生物因无法通过光合作用来获取能量,只能依靠海水上层的浮游生物降落来获取能量,因为上方能够飘到海底的能量较少,因此海底的生物种类以及数量有限。

但是在深海存在着3种较为奇特的生态系统:海底热泉口生态系统,海底冷泉口生态系统和鲸落生态系统,在这三个地方生活着大量的生物。

海底热泉口以及海底冷泉口是通过氢离子浓度差来提供能量,即使没有太阳光,这里依然生机勃勃。

鲸落较为特殊,生活在这里的生物可以通过化学反应来生产食物,比如:细菌会将鲸落中的物质转化为硫化氢,而其他微生物依赖硫化氢转化为能量,供其他生物食用。

据了解,一座鲸落可以持续为当地生物提供10-80年的能量。等到鲸落被彻底分解干净时,栖身于此的生物便会离开,寻找下一座鲸落。

由此可见,鲸落对于海洋生物,尤其是底栖生物至关重要,这也对我们保护鲸鱼以及整个海洋系统提供了提供了另一个视角。

我国科学家在南海首次发现鲸落,为什么称鲸落是深海生命的绿洲?

我国科研人员近日在南海海域发现了一个三米长的鲸落,这是我国科学家首次发现这种类型的生态系统。

什么是“鲸落”在海洋中生活着诸如蓝鲸、抹香鲸、座头鲸、弓头鲸、长须鲸、塞鲸、布氏鲸等多种大型鲸类,它们普遍的体长都在10米以上,其中蓝鲸的体型最大,它的体长可达33米。这些鲸鱼是海洋中的巨无霸,是海洋的霸主,但是当它们死亡时,它们去了哪里呢?

1987年,美国夏威夷大学的一位学者在圣卡塔利娜岛附近绘制一幅当地的地图,他坐在潜艇上正细心地观察着周边的地形,当他低头向海里望去时,发现海里有一片阴影区域,起初他认为那可能是沉船,后来经考察队发现,那里是一个长达18米的鲸鱼骨骼,在这个鲸鱼骨骼上生存着大量的生物,这也正是阴影所在。

所谓的鲸落,其实就是海洋中的大型鲸类在死亡后沉入海底,生物学家给它起了一个富有诗意的名字。

鲸落的过程一头鲸鱼死亡后,它的尸体将慢慢地沉入海底深处,在这一过程的第一阶段,像深海中的深海蟹、睡鲨、盲鳗等移动的食腐动物会在第一时间赶到,鲸尸的90%的软组织会被这些动物吃光,按平均估计来看,一头鲸鱼的尸体的平均体重在40吨左右,确实可以养活不少的深海生物。

当第一阶段进行完毕,那么鲸尸剩下的就是巨大的鲸骨以及吃剩下的残渣,这时候,一些小型的海洋生物开始聚集到鲸落这里来,它们清理着这些残渣,依靠这些食物残渣,这些小型的海洋生物可以维持2年多,这便是第二阶段,在第二阶段,生物的主角是一些诸如蜗牛、帽贝、蠕虫为主的小型海洋生物。

当第一,第二阶段进行完毕之后,鲸尸就真的只剩下干巴巴的骨骼了,此时第三阶段开始,这次生物的主角是一些厌氧细菌,它们分解鲸骨中的大量的脂类,在这一最终的分解过程中,这些厌氧生物会产生大量的硫化氢,形成一种类似于海底热泉的富硫环境。在这个最后的阶段,这些厌氧生物的分解过程将持续数十年甚至上百年。

鲸落,深海生命的绿洲从上文描述的三个阶段中,你就可以知道为什么把鲸落称作为深海生命的绿洲了吧。在深海200米以下,那里伸手不见五指,阳光很难照射到这里,这里的生物如何生存呢,一部分是依靠从浅海落下来的食物残渣或碎屑生存,生物学家又将这一现象称之为“海雪”。

除了海雪,还有鲸落,当然鲸落只能影响有限的范围,不像海雪覆盖得那么广泛,但是鲸落使得海底生物聚集的密度是最高的,大量的海底生物来到鲸落这里定居产卵,慢慢地一个鲸落就变成了海底的一个孤立的生态系统了,所以才称它为海底的生命绿洲,这也许是鲸鱼对养育它的这片海洋的最后的温柔了吧。

有网友问,鲸鱼死了叫鲸落,那鲨鱼死了叫什么呢?这个问题就留给你们吧!

我国科学家在南海首次发现鲸落,为什么称鲸落是深海生命的绿洲?

据中国科学院深海科学与工程研究所消息,4月2日,“探索一号”科考船完成2020年度第一个科考航次(TS16航次)返航。本航次自3月10日开始,航次的重要成果之一,是科学家在南海首次发现一个约3米长的鲸落。什么是鲸落?鲸鱼是地球表面最大的生物。成年蓝鲸重173吨,长30米。当鲸鱼在海洋中死亡时,它的身体通常会落到海底,成为生活在那里的动物的有机物的巨大来源。这被称为鲸落(Whale Fall)。鲸鱼尸体周围形成的动物群落称为鲸落群落。

据相关文献记载,1987年,在加利福尼亚州圣卡塔利娜盆地1240米深处,首次发现了一只鲸落。鲸鱼死了,故事才刚刚开始。鲸落不仅被认为是深海化学共生物种扩散的“垫脚石”,而且还被认为是化学自养的无脊椎动物在进化过程中向外界排放和渗透环境的“垫脚石”。这具巨大的尸体沉入海底,在那里,它为原本大部分贫瘠的海底的深海生态系统提供食物。

鲸落后发生了什么?鲸落生态系统有几个阶段:

第一阶段(移动清道夫),这个阶段持续数月至数年。其特点是鲨鱼、黑鱼、鼠尾和无脊椎动物食腐动物以高速度(每天40-60公斤)清除软组织和鲸脂。

- 在第二阶段(机会主义者阶段),蠕虫、甲壳类动物和软体动物以剩余的鲸脂为食,经常在鲸鱼下方富含营养的沉积物中大约两年。

- 第三阶段是化能自养阶段。 在这个阶段,诸如硫细菌的各种生物的富集物种以骨骼中的脂质为食,并通过厌氧分解而释放出硫化氢。 亲硫细菌利用这种硫化氢产生能量。 贻贝,管状蠕虫,使猪鬃蠕虫和这些细菌一起生活。

- 最后一个阶段,礁岩阶段。当残余鲸落当中的有机物质被消耗殆尽后,鲸骨的矿物遗骸就会作为礁岩成为生物们的聚居地。大型鲸鱼骨骼上的局部物种多样性高于其他任何深海硬质基质群落。

自然形成的“鲸落”

鲸鱼尸体为缺乏食物的生物群以及具有进化新奇性和生物多样性的地方提供集中的有机物质来源,在深海创造了非凡的栖息地。尽管已经描述了鲸落的许多动物区系模式,但这些群落的生物地理学仍然鲜为人知,特别是在东北太平洋以外的盆地。有科学家研究了迄今为止最深的自然鲸落群落组成(在大西洋西南部4204 m深处)。这是首次在大西洋深处发现自然鲸落的记录。

在大西洋西南部4204 m处,使用载人潜水器“新开6500”发现的部分南极小须鲸骨架由9个尾椎骨组成,其退化状态表明它在海底5-10年。9个椎体编号,呈淡黄色,圆形椎间盘较深。椎骨的编号是从动物的后端到头部。

在鲸落地点采集的物种包括加拉泰德蟹、一种新的红螺和多毛类蠕虫,还有其他新的物种等。在鲸鱼尸体中发现的41种物种中,大多数是新发现的:

鲸落及周围沉积物和岩石上的表生动物分布:

在大西洋西南部圣保罗海脊4204 m深度的鲸落处采集到的一些最丰富的生物:

鲸落营造了完整的生态系统,甚至产生了新的物种。研究首次发现许多专属鲸落和以前只在化学合成生态系统中发现的其他物种的跨流域分布,这些物种以前只在其他化学合成的生态系统中出现过。研究中还发现一些动物群似乎与东北太平洋的动物群有关。

在西北太平洋深处模拟“鲸落”

自然鲸落的发现充满偶然性,不方便进行阶段性的研究。因此有科学家模拟了鲸落,可以定期进行系统地研究。

2002年2月1日,日本政府将12头之前搁浅死亡的抹香鲸尸体装载在船上,并将其沉入九州岛西南端的Nomamisaki角附近200-300米深的水域。鲸鱼的内部已经腐烂,但外部形态没有受到严重破坏。随后,在2003年、2004年和2005年,使用ROV超海豚对其中5头鲸鱼进行了研究。2003年7月进行了10次潜水(跳水编号189-198),2004年7月进行了6次潜水(跳水编号328-333),2005年7月至8月进行了11次潜水(跳水编号452、453、456-459、462-466),对鲸鱼进行采样研究。具体见下表:

这是2003-2005年里对与抹香鲸鲸落有关的所有软体动物群监测情况,包括双壳纲、腹足纲、掘足纲三纲共23个类群:

这是2003-2005年里对与抹香鲸鲸落有关的所有多毛动物群监测情况,包括蠕形亚纲和触须亚纲共22个类群,在放置1.5年的鲸鱼尸体中,沙蚕科、头节虫科和多节虫科占所收集的多毛类动物总数的70%以上:

然后,这是2003-2005年里对与抹香鲸鲸落有关的所有甲壳动物群监测情况,包括介形亚纲、 软甲亚纲等,共42个类群:

这是其他与抹香鲸鲸落相关的显著分类群,共25个:

2003年7月(安置后1.5年),科学家观测了219-254米深处的四具鲸鱼尸体。发现大多数软组织,如内脏和肌肉都被消耗掉了,但仍有大量的头部和脂肪组织残留(下图a和d)。

2004年7月,在鲸鱼尸体安放2.5年后,科学家进行了第二次观测。发现所有骨骼的椎骨下半部分大多埋藏在沉积物中,其棘突几乎消失(下图b)。头骨已经相当严重地分解了。椎骨之间的结缔组织消失了,但头骨和鲸脂中的大量软组织仍然存在。

2005年7月至8月,在鲸鱼尸体沉没3.5年后,科学家进行了第三次观测。骨头被深埋在沉积物中(下图c),但头部软组织和一些鲸脂仍然存在。

1.5年后,抹香鲸尸体周围出现了密集的生物组合。比如相关的贻贝物种,覆盖了头骨、肋骨、骨骺和椎骨最外露的表面:

2.5年和3.5年后,鲸鱼胴体的物种丰富度较高(1.5年、2.5年和3.5年分别为44、56和85个类群),1.5年时生物量最大。下图都是与鲸落有关的丰富生物:

研究充分证明了鲸落创建出的一套完整的、复杂的生态系统,构成了海底的生态圈。

总结当鲸鱼死亡并沉没时,鲸鱼尸体为深海生物提供了一个突然的、集中的食物来源和财富。鲸鱼尸体分解的不同阶段支持了一系列海洋生物群落。清道夫会在几个月内吃掉软组织。有机碎片或碎屑可使附近的沉积物富集一年以上。鲸鱼骨骼既可以作为无脊椎动物定居的硬基质(或表面),也可以作为鲸鱼骨骼有机化合物腐烂产生硫化物的来源,可以支撑丰富的群落数年至数十年。微生物依靠这些化学反应释放的能量生存,并在食物来源持续的时间内形成生态系统的基础。在深海,这形成了一个新的食物网,并提供能量支持单细胞和多细胞生物,从而增加了海洋的食物链。

所以,称鲸落是深海生命的绿洲。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。