东汉也是一个大一统的强盛朝代,为什么感觉人们对这段历史了解不多?

东汉之所以名气稍小,并不是因为这个朝代没有存在感,而是因为有关这个王朝的文学作品,大多集中于东汉的开端和结尾。尤其是东汉末期,直接衔接了三国时代,所以导致很多人把东汉末年的历史,直接误认为是三国时代的事情。

历史上真实的东汉,其实是一个相当精彩的时代。

话说在西汉末年,外戚王莽把持了大权,最后篡位建立了‘新’朝。王莽篡位之后,做出了一系列的改革。不过他的这些改革,既没有缓和社会矛盾,没能解决土地兼并的问题,同时还触及到了各地豪强和士族的利益。再加上当时天灾不断,终于爆发了著名的绿林赤眉起义。

在这场起义当中,各地豪杰也纷纷起兵,反对王莽。在这其中,身为刘氏宗亲的刘演和刘秀兄弟,在湖北枣阳地区起兵。此后,王莽政权被起义军推翻,而刘家的另一位宗室成员刘玄,被大家拥立为天子,史称更始帝。

刘玄即位后,各地豪强手握重兵,中央政府权力有限。为了收取权力,刘玄杀了刘演,引来了刘秀的仇恨。后来,刘秀被派往河北,收复当地割据势力,刘秀趁机拥兵自立。一年多以后,到了公元25年,羽翼丰满的刘秀,在河北省柏乡县登基,东汉自此建立。

东汉开国之后,刘秀经过11年的努力,扫平天下,统一了中原。此后,刘秀整顿吏治、发展经济、恢复农业。在刘秀的治理下,国家迅速摆脱了西汉末期战乱的状态,逐渐恢复了生机,后世史称光武中兴。

公元57年,在位33年的刘秀,因病去世。刘秀死后,其子刘庄即位,史称汉明帝。汉明帝在位期间,继续执行刘秀时期的政策,将国家治理得很好。与此同时,汉明帝还派大将窦固北伐匈奴,一口气打到了天山附近。在这之后,汉明帝重新设置了西域都护府,再次将汉朝的势力范围,扩张到了西域。

另外,汉明帝在位期间,云南一带的哀牢国,举国归降。这件事的发生,初步奠定了中原王朝对云南地区的控制。

公元75年,汉明帝去世,此后其子汉章帝即位。汉章帝也是一位明君,继续执行爷爷和父亲的政策,东汉国力进一步提升。汉明帝和汉章帝一共在位31年,后世史称明章之治。明章之治期间,东汉北击匈奴,西定西域,南收哀牢,国力渐趋巅峰。

不过,汉章帝在位期间,开始大肆任用外戚。而汉章帝本人,又是英年早逝。他的这个举动,也为后来的东汉,开了一个坏头。汉章帝去世后,其子汉和帝十岁即位,大权都掌握在太后窦氏手里。此后六年时间里,窦太后临朝称制。

作为东汉第一个掌权的外戚家族,窦家其实还可以。窦太后本人,虽然不是那种最顶尖的女政治家,但好歹没有给国家添乱,最多也就是到处安插一下窦家的人而已。

而且,窦家也还算争气,尤其是窦太后的哥哥窦宪,在此期间曾经犯了点事,为了免死自请去北方抗击匈奴。到了北方之后,窦宪一口气打到了蒙古杭爱山附近,大败北匈奴主力,并且在当地留下石刻,这就是‘勒石燕然’这个典故的由来。

不过,窦宪战胜匈奴,返回京城后,竟然阴谋造反。逐渐长大的汉和帝,察觉到异样,便突然发动了政变。公元92年,年仅14岁的汉和帝,便在身边宦官的帮助下,诛杀了窦氏党羽,将窦太后软禁了起来,同时将窦宪等人迁回封地,而后又逼他们自杀。

一个14岁的孩子,却能够操控政变,正式夺权。相比之下,后世有些王朝引以为傲的故事,简直就弱爆了!不过,汉和帝的这个选择,也打开了一扇新的大门。此后,东汉就再也没能摆脱外戚和宦官的斗争。

汉和帝亲政后,从不怠慢政务,多次派兵征伐匈奴,并且扫平了西域。在接下来的13年当中,东汉在汉和帝的统治下,逐渐走向了极盛,史称永元之隆。汉和帝在位后期,东汉人口超过五千三百万,丝毫不逊色于西汉最巅峰的时期。

可惜的是,汉和帝英年早逝,27岁就死了。而他的英年早逝,再加上他早年依靠宦官的所作所为,也彻底让东汉陷入了宦官和外戚互杀的乱局。

公元106年,汉和帝去世。接下来的50多年里,东汉高层陷入了一个怪圈。五十多年的时间里,汉朝换了八个皇帝。最小的一个,不满百日便即位,然后未满周岁便去世了。最大的一个,也就只活到了36岁。

在此期间,东汉不断重复外戚和宦官互杀的故事。先是小皇帝登基,外戚控制朝政。然后等到小皇帝长大,再依靠宦官反杀外戚,自己掌权,然后又英年早逝,然后又是小皇帝登基,外戚再杀宦官控制朝政……

直到五十多年以后,汉桓帝在一群宦官的支持下,再次杀掉了前朝外戚梁家,掌握了大权。顺便说一句,在拥立汉桓帝的几个重要宦官当中,有一个叫做曹腾的。后来,他收了个义子,义子又生了个儿子,取名叫做曹操。

汉桓帝在位前期,其实还算不错,但是后期就开始变得荒淫无度,同样英年早逝。更要命的是,汉桓帝没有儿子,所以只能从刘家宗室当中,挑选一个即位,这就是汉灵帝。汉灵帝即位后,依然在重复之前的怪圈。但是此时的东汉王朝,经过连续数十年的内斗之后,已经出现了大量问题,土地兼并问题,更是极为严重。于是,公元184年,黄巾起义爆发了。

接下来的故事,很多人就比较熟悉了,因为著名的三国演义,就是从这段开始的。接下来,东汉镇压了黄巾起义,但也彻底失去了对地方的控制。与此同时,汉灵帝去世,汉少帝少年即位,继续重复宦官和外戚的互杀。但是在这个过程当中,地方军阀董卓入京,彻底控制了大权,而后又废了汉少帝,改立汉献帝。

再之后,各地军阀联合讨董,董卓又被刺杀,各地军阀混战。此后曹操挟持了汉献帝,挟天子以令诸侯,曹操、孙权、刘备等集团崛起,最后形成了三足鼎立的局面,进入了三国时代。

公元220年,曹丕逼迫汉献帝禅位,至此,东汉终于彻底灭亡。从刘秀开国算起,东汉国祚一共195年。但是在这其中,前面33年是刘秀在位,黄巾起义后的37年,又往往被大家算在三国时代。中间的那125年,又有超过一半,一直在重复外戚和宦官的互杀剧本……

大概也正是因为这个原因,东汉中期实在是没什么可讲的,相关文艺作品也少得可怜。所以才会出现,东汉在历史上的存在感,似乎很弱的样子。

东汉也是一个大一统的强盛朝代,为什么感觉人们对这段历史了解不多?

东汉和西汉都称汉朝,是中国历史上继秦朝之后的朝代。西汉为汉高祖刘邦所建,东汉为汉光武帝刘秀所建,其间有十五年为王莽篡汉自立的短暂新朝,两汉时期都是世界上一个伟大的历史阶段。

刘秀在统一会国的过程中,前后颁布六次解放奴隶,三次禁止残害奴隶的诏令,为了增加更多劳动力,他还释放了大批囚徒,并且严禁把囚徒变为奴隶。刘秀还下令减轻赋税和徭役,让战争期间逃离家乡的农民都返回故乡,继续耕种土地。此外,在政治统治上,刘秀提倡儒学,重用文吏,尽量采用比较宽和的方法来处理政事。此间在刘秀这里下,东汉初年,社会出现的升平景象。

刘秀统治时期,社会繁荣,是在西汉的兴盛和乏莽统治的凋敝时期之后出现的,历史上就称这一时期为,光武中兴。

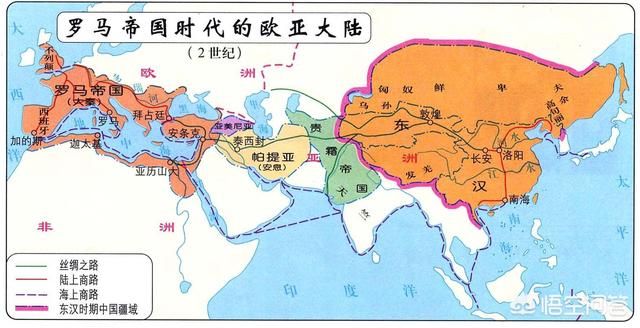

所以汉武帝时,大汉是世界上最强大的帝国之一,当时的张骞出使西域首次开辟了著名的,丝绸之路,使汉朝成为世界贸易体系中心,也是从那时开始,汉朝的威名远扬,外国人开始称中国人为,汉人。

其实东汉较之少人了解,是因为匈奴是在西汉被打垮的,西汉代表了中国最能反抗外侵的标志,所以。较多人忽略东汉,赞西淡东!🐴🌺🌺!

东汉也是一个大一统的强盛朝代,为什么感觉人们对这段历史了解不多?

官方的正史,一般的普通人是没有条件阅读的。就是我们现在,对于正史的阅读和研究,主要人群还是专家学者,业余时间进行阅读的还是少数。

一般人对于历史的了解,主要是通过野史获得的。

所谓的野史,有私人修著的史书(未获得官方认可),有学者研究历史的心得笔记。更多的是民间传说、戏曲、评书、小说等等,现在还包括电视剧、电影等,人们从这些方面获得的历史更多。

我最初历史知识的来源,就是爷爷奶奶给我讲的历史故事。虽然他们讲的历史故事已经严重偏离了历史史实,但是却成功地引起了我对历史的兴趣。

民间传说、戏曲、评书、小说,以及电视剧、电影等的创作,首要的因素是节选的历史片段能够引起人们的兴趣。引不起人们兴趣的历史,即便被创作出来,也会慢慢地脱离了人们的视线。只有那些能够引起人们兴趣的历史,才会被反复地创作,同时也在传播中不断地演变。

因为民族气节、抵抗入侵等很多因素,很多人知道《岳飞传》。《痛史》这本书虽然也有贾似道卖国求荣,文天祥奋勇抗元这样的故事,但是整体缺少《岳飞传》那样的冲突,因此没有几个人知道。

春秋战国时期,各国之间互相征战,战争、谋略、外交等各种精彩内容应有尽有。很多历史片段便在各种作品中不断地被创作。《东周列国志》便是关于此段历史的小说。

从这段历史中提炼出的小故事,在各种作品中渲染的很好。《东周列国志》把整部历史贯穿,对于一般的老百姓来说,里面的人物关系,各国之间的关系,就显得复杂了一些。

《三国演义》的流行,恰恰是既能突出复杂,相对于《东周列国志》却又简单明了。这就是《三国演义》比《东周列国志》更流行的原因。

从秦始皇统一,到楚汉相争,整个历史阶段有些丰富的看点。秦始皇的暴毙,胡亥的昏庸,项羽和虞姬的悲剧,刘邦的痞象,吕后的残忍,张良的睿智,韩信的用兵,总有些数不清的看点。

文帝的继位,景帝的削藩,武帝的文治武功。武帝手下的名将,卫青、霍去病、李广更是被人津津乐道。霍光的废立,刘病已的民间经历,也是精彩的看点。一不小心,整部西汉就看完了。

而东汉,除了光武帝刘秀时期,有些看点之外,整个东汉就显得平淡了许多。等到有了精彩点,却已经进入到了三国的故事范围了。

东汉夹在西汉和三国中间,光环全部被西汉和三国夺去。所以野史在东汉这段时期进行的创作就很少。

人们从野史中获取的东汉历史相对较少,所以人们对于东汉历史了解的也就相对较少!

【我喜欢以连续的眼光看待历史上的节点。】

【非常感谢您的阅读、点赞、转发、评论。如果喜欢敬请关注@寄暇学宫】

东汉也是一个大一统的强盛朝代,为什么感觉人们对这段历史了解不多?

中国人对于本国历史的熟悉程度,其实很大程度上源于某些著作的知名度!

《史记》-----先秦史、秦末汉初史司马迁的《史记》名垂千古,《史记》对于自皇帝到汉武帝时期的历史有着详细的记载,特别是春秋战国时代,以及秦末汉初的历史记载娓娓动听,及其的生动,这是我国我国纪传体历史开端,也由于《史记》在中国史学上的特殊地位,它是几乎是中国人最熟悉的史书。所以中国人对于先秦史及秦末汉初的历史,几乎耳熟能详,春秋五霸、战国七雄、秦始皇、刘邦、项羽、韩信......这些我们都能够如数家珍,所以感谢司马迁老先生。

《三国演义》------三国史元末明初的罗贯中写出了我国四大名著之一的《三国演义》,《三国演义》这本书对于中国人影响太大,它流传太广,于是我们对于刘备、曹操、张飞、关羽、孙权、董卓、周瑜等等这些三国人物,都太熟悉,所以三国这段历史,也成为了中国人最熟悉的历史。

《隋唐演义》-------隋唐史清朝时期出现的《隋唐演义》小说,也是中国人喜闻乐见的版本,通过《隋唐演义》中的演绎,中国人对于杨广、李世民、秦琼、程咬金等隋唐时期的人物津津乐道,于是通过这样小说的演绎,让中国人对于隋唐史十分熟悉和了解。

显然并没有反映出东汉历史风貌的文学著作和史学著作能够像以上这样书籍的打动人心,所以人们对于东汉历史不太熟悉,也就不足为奇了。

东汉也是一个大一统的强盛朝代,为什么感觉人们对这段历史了解不多?

东汉给人们留下的最深刻印象是什么?外戚和宦官乱政、统治昏暗、黄巾起义、军阀混战。还有就是东汉末年分三国,三国演义更精彩、更吸引人。

这些乱象标签,遮盖了东汉的亮点和历史贡献,使得东汉的存在感不强。

首先,东汉的开国皇帝刘秀,是历史上杰出的政治家、军事家。

他本是书生,文武双全,起兵光复汉室,削平各地割据势力,最后一统天下。他执政期间,励精图治,四海咸安,被誉为“光武中兴”,也被誉为历史上“儒学最盛时代”。

刘秀的杰出能力和功绩受到历代赞誉,是历史上少有的几乎无缺陷,污名的君王。

明朝开国皇帝朱元璋赞誉刘秀“有君天下之德而安万世之功者也”,毛泽东同志称赞他是“最有学问、最会打仗、最会用人的皇帝”。

然而,他如此优秀,知名度却远远比不上其他一些皇帝。甚至很多人还想不起他是东汉的开国皇帝。

再说东汉的历史贡献。

刘秀开国,使得自新莽末年以来分裂、混战动荡的中国再次归于一统,由此成为中国历史上继西汉之后又一个大一统的中原王朝,共传八世共十四帝,享国一百九十五年。

东汉时期,从军事、外交上降服匈奴,解除了威胁西汉政权二百多年的北方边患。

进而,东汉彻底平定西域,复置西域都护府和戊己校尉,西域各国皆遣子入侍。

位于今云南、缅甸北部一带的哀牢国,内附东汉,初步奠定了中国对云南地区的统治范围。

因而,东汉疆域辽阔,是中国历史上版图较大的王朝。

匈奴、乌桓、羌族、氐族、百越等民族内迁,多民族的统一国家进一步形成,使得东汉人口峰值达6500万。

东汉的政治制度最突出特点是,加强封建中央集权,“虽置三公,事归台阁”。削弱“三公”的权利,大大加强“尚书台”和“六曹”的权利,这是后世“三省六部制”的雏形。

东汉的地方行政区划,由郡县制转变为州、郡、县三级制,一直延续五百多年,到隋朝“废郡”为止。

另外,东汉在文化、科技等方面的成就也很突出。

例如东汉的儒学兴盛,郑玄将儒家学说的主体“经学”推向高峰。

佛教在中国正式传播,国都洛阳建立了中国历史上第一座佛教庙宇白马寺。

在科技方面,蔡伦改进造纸术,张衡发明地动仪、浑天仪,杜诗发明了水排(鼓风炉)、成为世界冶铁史和机械史上的伟大发明等。

水利专家王景主持治理黄河水患,此后八百年间,黄河没有改道,水灾也减少了。

在东汉初期,几代皇帝都能励精图治,并且注意防范功臣、宗室及外戚干预政事,政治清明,社会生产显著发展。

由此,接连出现了“光武中兴”、“明章之治”、“永元之隆”等盛世,使东汉国力达到极盛。

但是后来,皇帝过于倚重宦官,开创宦官领兵之先河,进而引发外戚和宦官乱政,加之几代皇帝幼小,导致朝政日益腐败,豪强势力大肆兼并土地。

随着统治日益黑暗腐朽,社会矛盾日益激化,最终导致黄巾起义、东汉王朝覆亡、军阀割据混战。

东汉时期的外戚和宦官乱政,以及末期的军阀混战,在中国历史上出现较早也很严重、出名。

这些阴影,也就无形中掩盖了东汉王朝的光芒和历史贡献。

不得不说,东汉是个被后人误会的王朝。

东汉也是一个大一统的强盛朝代,为什么感觉人们对这段历史了解不多?

翻看中国历史看看,发觉一个奇特的现象,西高于东,比如,西周就比东周强势,东周给人的印象是春秋五霸,战国七雄,东周没有西周的中央集权强大。西汉出了多少耳熟能详的皇帝,“犯我强汉者,虽远必诛”,东汉除了光武中兴,汉明帝,其后的皇帝存在感不强,权利掌握在外戚,权臣,宦官,军阀的手里。同样的就是晋朝,西晋是统一的,东晋是偏安的,除了开国皇帝晋武帝开创一个“太康盛世”,后期开始纵情声色,传给一个傻子当皇帝,结果宗室内乱,五胡乱华,天下生灵涂炭,东晋的皇权更是暗弱,晋元帝抑郁不得志,活活气死,他长子司马绍不错,掌握皇权但是英年早逝,到了晋孝武帝司马曜夺回皇权吧?又稀里糊涂的死在自己宠爱的妃子手里,东晋的权利大部分掌握在士族手里,存在感很弱。唯一值得说道的东晋北伐打的有声有色,没有割地赔款,俯首称臣。这个比两宋强多了,晋朝还有一个腐败现象,士族大臣们斗富,世家大族有与生俱来的优越感,寒门庶族很难。所以后来的南门的皇帝们打压士族豪门,一边用他们,又一边重用寒门庶族抑制他们。宋朝分北宋南宋,北宋的地盘没有西晋的大,燕云十六州终于宋世一直都没有收回来,宋太祖黄袍加身,赵匡胤担心自己的子孙后代,所以“杯酒释兵权”武将们回家守着田产娶着三妻四妾颐养天年去吧!所以重文抑武,是宋朝的基本国策,处处挨打被动贯彻了两宋,反正我有钱,给你岁贡,咱们偃旗息鼓,别打了,我好好生产,挣钱打什么仗啊,到了南宋,偏安一隅,我打不过你,多给你钱,我向你称臣,你是我爹,我叔,我大哥,只要不打仗就行,咱不差钱。北宋还出现不少明君,后人可以津津乐道,南宋高宗杀岳飞让天下人寒心,除了宋孝宗为岳飞平反,主战北伐,但是效果不理想,再往后,皇帝存在感越来越弱,奸相专权卖国,虽然宋朝富有超越了汉唐,老百姓日子过得不错,宋朝又没有成功的农民起义。直到宋朝灭亡,值得一提的是大将陆秀夫背着帝昺投海殉国,十万军民跟着覆海而死。所谓崖山之后无中国,明朝灭亡,崇祯皇帝杀死妻女自己待着贴身太监孤零零上吊而死,留下天子守国门,君王死社稷的祖训,大臣百姓没有跟着殉国守节的,所以有明亡之后无华夏之说。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。