秀才、举人、进士在古代大概相当于现在的什么学历?

古代的科举制,自然不能简单和现代的考试体系相比较。但如果非要比较的话,童生大概相当于今天的985、211大学本科生;秀才相当于是研究生,享受国家补助;举人和进士,则相当于国考当中的顶尖学霸,可以直接进入政府工作。

不过,这种简单的比较,意义不大。要想弄明白古代的科举学历,到底是个什么概念,我们还是得先说说科举制本身。

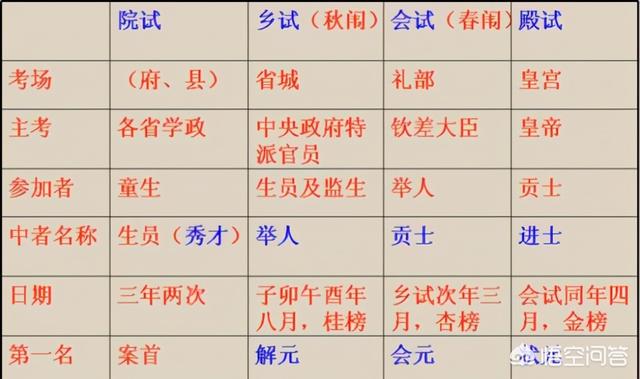

科举制首创于隋唐时期,一直到明清时期才彻底完善。以明清时期的科举考试为例,考试总共分县试、府试、院试、乡试、会试、殿试这六级。

首先是童试。童试虽然带了一个童字,但大家可别认为这是小孩子的考试。古代文盲率较高,赶上动荡年代的话,全国百姓文盲率可能要超过百分之九十。而童试的存在意义,就是要先刷掉那些文盲,表明你有基本的文化水平。

童试大概相当于今天的中考和高考,分为县、府、院三次考试。县试就是在一个县里面举行的考试,一般由县官主持,由县里的教育部门监督主考。除了监考之外,县试还以五人为一组,一旦出现作弊的情况,实行连坐制。

县试之后,就是府试。

府试相当于是县试的进阶版,考生通过县试之后,才能参加府试。府试一般是由知府主考,也就是相当于今天市长主考。

通过这两场考试之后的考生,才有资格被称之为童生。这个童生可不意味着就是儿童学生,古代有些读书人,读到七老八十仍是童生的,也不在少数。如果类比今天的考试,县试就是中考,府试就是高考。府试合格者,从比例来看,基本等同于今天的211大学本科生。

府试之后,就是院试。

院试一般就是在各府、州的学院进行,如果通过的话,就可以被录取为‘生员’,也就是我们通常所说的‘秀才’。如果按照今天的考试体制来看,院试大致接近研究生考试。一旦考过了,就能享受到国家的各种优惠政策。

现代的全日制研究生,入学之后,一般都可以享受国家的补贴。而古代的秀才,则同样也有很多好处。首先,秀才见了官,如果没犯罪的话,按礼是不用行礼的。其次,很多朝代一般都提供给秀才基本的衣食保证,有点类似于今天的研究生补助。最重要的是,秀才家里可以免除很多税,可以少交很多钱。

总而言之,到了秀才这个阶段,就已经算是脱离了平民阶层,步入‘士’的范畴了。如果有门路的话,甚至可以到县衙去谋一个师爷之类的差事。就算没有门路,也可以做一个教书先生。

当然,总体来说,秀才还算是相对清贫的。尤其是那种只会读书不会钻营,只能靠国家补助活着的秀才,日子就过得比较穷了。我们后来所说的穷酸秀才,多半都是指此类人。但实际上,但凡会钻营不死读书的秀才,日子其实大多过得不差。

院试之后,就是乡试。这里面的乡,指的不是我们现在所谓的乡村的乡,而是家乡的乡。乡试每三年一次,可以理解为省级考试,有点像今天公务员考试当中的省考。考官不再由地方官担任,而是由皇帝亲自任命。

乡试,对于古代绝大多数的读书人来说,无疑是最重要的一场考试。因为通过乡试之后,读书人就可以从秀才变成举人了。但这场考试的难度,那无疑是相当高的。每三年举行一次的乡试,最后一般都只会录取一千多人。而且不是一省录取一千多人,而是全国录取一千多人。这个难度到底有多大,大家可以自己想想。

读书人中举之后,就有了做官的资格。就算止步于此,无法再通过后面的考试,凭借举人这个身份,差一点也可以做县丞、主薄之类的官;如果在朝中有人的话,甚至可以直接外派到某地去做县令。

如果类比今天的话,通过乡试,就等于是有资格直接去做某个县的县委书记。就算混得差点,也能做县里的教育处处长,或者其他同级的官。很多人都知道‘范进中举’这个故事,范进中举之后,为何会兴奋得发疯?原因其实就在于此了。

乡试之后,就是会试。会试的主要对象,就是之前那些通过乡试的举人。而考官一般都是皇帝指派的大官,一般都是大学士或者尚书之类的人物。读书人中举之后,就要千里迢迢赶到京城,去参加第二年举行的会试。一千多名举人齐聚京城,最终朝廷会录取两三百人左右。这两三百人,被称之为贡士。

不过,大家对贡士这个词一般都比较陌生,因为古代贡士这个身份,确实不像之前的那几个身份一样,有那么多新增的特权。因为贡士唯一的作用,就是去参加最后的殿试。只要参加殿试,最次也会得到一个进士的头衔。进士这个词,大家应该就比较熟悉了。

会试之后,就是最终的殿试。

殿试,是由皇帝亲自主持,由文武百官一起监考。

入殿考试的这些贡士,在经过这最后一场殿试考试以后,会排出名次。最前面的三名,分别为状元、榜眼、探花;从第四名到第几十名,被称之为二甲进士出身;从几十名到几百名,则被称之为三甲同进士出身。

一甲前三名,可以直接进入翰林院做官。而后面的二甲、三甲进士,则需要再参加一次馆选,优秀者可进入翰林院。翰林院可以理解成今天的中央党校,只要能够进入翰林院,以后的前途,自然也就可想而知了。至于那些没能留在翰林院中枢的,最差也能外放去做个县令,举人则大多是奋斗几十年,才能混到这个位置。运气好点的进士,就能留在六部,或者其他中枢部门,同样是前途无量。

总得来说,古代的科举考试,越往后难度就越大。尤其是后面的乡试和会试,更是被很多读书人视作鱼跃龙门的契机。只要能够通过,就彻底翻身了。

秀才、举人、进士在古代大概相当于现在的什么学历?

科举考试是中国文官制度的一个伟大发明。科举考试制度在一定程度上实现了人的平等。在科举考试制度被确立之前,普通知识分子的头上,被压上了天花板,他们是没有路子走向仕途的,而那些走向仕途的人,大部分出自高官贵族家庭,他们有时候并不需要什么真才实学,只要有个好祖父好爸爸一个伟大的家族就行。

而从隋朝开始出现唐朝逐渐完备在明清时期走向登峰造极的科举考试制度,一下子就开拓了朝廷选拔人才的范围,让一大批出身寒族但身怀大才的知识分子,通过考试的途径,走向仕途——即使在唐朝前期还没有糊制度,即使在明清科举考试存在着非常严重的无比现象,毕竟科举考试的制度设计,对大多数知识分子来说,是一种平等。

科举考试到了明朝时代,达到了巅峰。下面我们就以明朝的科举考试的制度安排为例,分析一下童生、秀才、举人、进士,他们的水平,与今天我们的大学的学位制度相比,究竟是什么水平。

首先我们讲一下结论,如果不算对自然科学的掌握程度的话,古代科举考试的成功者,远超国内所谓的专家教授博导的水平,即使是进入县学的童生,也远超现在考上985大学的学生。

明朝的科举考试的制度,是对前朝科举考试的集大成,具有完备的人才选拔制度。科举考试大概可以分成以下几个层级。

第一级别是科举考试的预备性考试,叫做童试或者说叫童生试。明朝的全国各地都开设了官方的学校。有府、州、县三级。通过考试招收童生。招收学生的数量极其有限。明朝有规定,府招收40名学生,州30名,县招收20名学生。

刚刚入学的学生,还不叫童生,也就是说还没有取得科举考试的预备资格,只有参加了童生考试通过的,才叫做童生,童生才有资格参加更高阶段的考试。

童生的考试也是层层选拔,先参加本县的考试,考上的才能去参加由知府主持的考试,考中以后才有资格参加岁试,而岁试属于省级考试,考中以后叫秀才。秀才虽然没有资格被授予官职,但在地方上,已经算是很牛的人了,已经可以跻身贵族的行列了,秀才要戴上方巾,这相当于大学的硕士学位帽,秀才可以免除徭役和杂役,而且据说是可以与县官平起平坐了。

范进考上秀才之后,还是那么老实谦虚,他老丈人杀猪的胡屠夫就教训他说,你现在不是平头百姓了,要讲点排场和仪式感了,这说明,秀才的地位已经很高了,要是与现代的官场职务相比,大概相当于处级干部了。

秀才考中以后,每逢三年再考一次,主要是选拔学生参加乡试,考到一二等的学生叫举人,而只有举人才有资格参加更高阶段的科举考试。

这是第一个层次,相当于科举考试的预备性考试,能在这一阶段脱颖而出的人,那绝对是人中的聪明绝伦的人了。

第二个层次是乡试。属于每三年一次的省级考试,考官由中央指派。考中的叫举人。全国录取的人数极少。以明朝的洪武三年为例,当时全国计划录取500名,并且给各省具体的名额。

基本上像河南、陕西、浙江、山西这样的大省,每省不过40名,而像广西这样的文化欠发达地区,只有20个名额。据学者研究,明朝乡试的录取率不到4%。乡试即使考不上,那也是举人了。而举人有资格被授予官职。

据统计,明朝举人被授予官职的,占25.6%。做到知府这一级别的举人,在洪武年间,竟然达1%。这说明,举人的资格,类似于现在的正处或者副厅的级别。

第三个层次是会试。由取得举人资格的学生参加。会试是全国性质的选拔考试,考上的叫贡生,这就意味着可以参加科举的最高阶段考试了,他们可能都是未来风光无限的进士了。

科举考试的最高层次是殿试。由皇帝亲自出题亲自面试亲自选定名次。考到一二三甲的都是进士。这是最难的考试。据统计,整个明朝考了91次,共录取24363名,平均每一次录取267名。

这可是三年一次,要是算上每一年的话,大概每年全国能考取90名左右。考上进士,就意味着可以做大官了,进入内阁甚至做宰相,那时很容易的事。

现在,我们可以比较一下,童生、秀才、举人和进士,相当于现在学历的水平了。

童生是参加了省级考试的佼佼者,属于全省的名列前茅之人,这大概属于清华北大的学霸级。

秀才是全省的学霸中选拔出来的,那就是在清华北大这类学校中的学神级的人物,大概率可以跳级直接去世界最高学府读博士的人。

举人是学神中的佼佼者,属于学圣。大概可以去世界最高学府做研究了,助理教授助理研究员的水平。

进士更是那种学圣之中的学圣了,大概可以直接回国做大学教授博导了,是天才中的天才了。

秀才、举人、进士在古代大概相当于现在的什么学历?

秀才、举人、进士,如果把秀才比做211本科,那么举人、进士相当于那类学校什么学历?

秀才、举人、进士,在古代是所谓的“功名”,与今天的学历没有可比性。不需要类比。假如把今天的中学、大学、研究生分成三个档次,与古代的三个档次似乎可以对应,但实际情况差别很大。

明史载, 秀才一个县二十左右,政府月供米六斗。举人以上,都有供给。与今天比起来,这差不多相当于准公务员的待遇了。举人考中进士可以做官,少数举人也可以为官,比如历史上有名的海瑞,左宗棠等,都是举人出身。

如果非要把古代这种功名与今天类比一下,举人相当于今天参加中央国家机关公务员考试取得报名资格的人。进士相当于,被中央国家机关录取为公务员的人。进士的人数实际上比这要少。一般三年一次科举。取中大约三百人左右。平均一年一百人。

考中进士的人,就可以当官了。他们与今天考上普通公务员是不一样的。他们所当的官是所谓的“朝廷命官”,也就是中央组织部管理的干部。在今天,只有副省(部级)才有资格。

还有一点不同是,今天如果你是一个自然科学方面的博士,可是在古代,你可能连个秀才都不是。因为考试不考。只考四书五经。

总之,古代的功名,与今天的学历没有可比性。不必拿来比较。

秀才、举人、进士在古代大概相当于现在的什么学历?

由于古今制度不同,所以把现代学历和秀才、举人、进士的身份进行比较,就会显得有些不伦不类,如果非要对照参考的话,那么秀才至少相当于现在的普通大学的博士毕业,举人和进士在学历上就无法找到对照参考物了。

古代科举是平民实现阶层跨越的最主要方式,也几乎是唯一的方式。所谓“万般皆下品,惟有读书高。”读书,高就高在它可以使你摆脱平民的身份,进入贵族阶级,成为“士大夫”的一员。而如果你从事其他行业,无论你挣了多少钱,终究只是一介平民。

科举考试的第一步,是到私塾读书,如果家里特别有钱,也可以请有名望的老师到家中授课,进行一对一的辅导。大多数中等收入的家庭,则是由整个家族统一开设私塾,聘请先生授课,凡是本家族子弟都能免费学习,这就是出身名门大户的好处之一。

读上几年书,觉得自己学得差不多了,就可以去参加考试了。第一场先参加县里组织的考试,叫做县试。考过关的,再去参加府试,由知府亲自主持,合格者称为“童生”。

成为童生之后,就要好好复习,准备不久后举行的院试。院试每三年举行两次,由皇帝任命的学政到各地主考。通过院试的童生都被称为“生员”,俗称“秀才”。

严格来说,秀才算是有了“功名”,也就进入了贵族阶层,拥有很多特权,比如可以免除差徭,见知县可以不用跪、犯了罪在取消功名之前不能随便用刑等等。不过,秀才的这些特权大多是象征意义上的居多,具有实际意义上的很少,并不能给秀才带来额外的经济收入。

我把秀才比作博士,可能有人觉得高了,其实我觉得还有些低了呢。我们国家现在每年大约新产生5万名博士,而清朝268年的时间里,总共才产生了46万名秀才,平均每年一个县才一个名额。

即使刨除人口增长因素,以清朝人口为现在的十分之一计算,秀才的录取比例大约为博士的三分之一,换句话说,在清朝考上秀才的难度,是现在博士毕业的三倍。所以也顺便奉劝某些牛气哄哄的博士,不要太飘了,放在古代,你连个秀才也比不上。

考中秀才之后,不管如何,生活有了基本的保障,最不济的也可以去私塾教书,工资还是能够吃饭的。但如果想要更进一步,那就要继续“深造”了。

深造的办法有两种,一种是进国子监学习。国子监就是国家设立的大学,校长叫做国子监祭酒。不过,能进入国子监学习的秀才,必须是要非常优秀的才行,大部分秀才是没这个福分的,只能苦兮兮地回家苦读。

因为要读书,所以这时候的秀才是不会外出干活挣钱的,除了官府发放了少量银子之外,主要就得靠父母、妻子或者其他亲戚养活。比如,《儒林外史》中,范进在中举之前,就要靠他的老丈人养活。因此,秀才往往被叫做“穷秀才”。

无论是在国子监深造的,还是回家自己读书的,想要再进一步,都必须参加乡试。乡试每三年举行一次,大多在秋季举行,所以也称“秋闱”。主考官是由皇帝亲自任命的,以确保公正。

通过乡试的称为举人,举人的第一名称为解元。考中举人是一件很轰动的事情,因为省里会直接派人来通知,很多没出过村的老百姓听说这种事,四里八乡都跟过年似的。一个县能产生一个举人,已经可以算地方官教化有方了。

清朝秀的举人大概有15万人左右,但这是二百多年的综合,算下来平均一年不到六百个,全国共有两千来个县,平均一个县三年才能出一个举人。我想象不出,如今哪个学历还有这么难考,所以找不到合适的参照物。

举人的特权就比较多了,除去秀才有的特权之外,举人还可以享受一定数额的免税。哪怕是没有出仕,没有官身的举人,其免税田亩份额都能有几千亩。所以一旦中举,自然会有人主动投献,为了逃避交税而把土地寄托在举人的名下,当然这其中也少不了举人的好处,真是想不发财都难。

而且举人实际上已经是候补官员,有资格做官了。只是举人的身份还是不够尊贵,只能做县官的副手一类的官员,八品九品左右。不过,这怎么也算是官僚集团的成员了,和普通老百姓区别很大,所以举人也经常被人称为“老爷”。

中举之后,如果就此打住,也能舒舒服服地过一辈子,但既然读了这么多年的书,总是希望还能再进一步,这就要到京城参加三年一度的会试了。

会试一般在春天举行,所以也叫“春闱”,以区别于“秋闱”。会试一般由当朝学术水平最高的四位大臣担任主考官,并且在考试前由皇帝亲自任命,所有有举人身份的都可以参加考试。

会试考中的称为贡士,第一名叫做“会元”。会试是不排名次的,所以只有考中和考不中之分。但通过会试的贡士还要接着参加由皇帝亲自主持的殿试。

殿试由皇帝亲自出题,亲自监考,考完之后进行排名,但是所有殿试的人都不会被淘汰,统统录取为进士,所以也可以说通过会试,成为贡士后基本上就是进士了。

排名是分三等,第一等为一甲进士,共三人,分别为状元、榜眼、探花;第二等为二甲进士,约占总人数的三分之一;剩下的为三甲进士。

一甲进士三人立即授职,状元授翰林院修撰,榜眼、探花授翰林院编修。

二、三甲进士如欲授职入官,还要再考一次,综合前后考试成绩,择优入翰林院为庶吉士,即俗称的“点翰林”,其余分发各部任主事或赴外地任职。

换句话说,进士中成绩好的,直接就成了皇帝身边的近臣,最差的也外派干个县官,至少七品以上,主政一方。只要中进士时的年龄不是很大,十几二十几年混下来,到退休怎么也能熬个知府以上的官职。

所以进士就是真正的大老爷了,而参加会试的举人们也个个都是潜力股,就算不肯靠前讨好的,也决不能得罪,谁知道这个举人下一步会不会成为进士,甚至成为状元呢?

那么考中进士有多难呢?清朝总共录取进士26000多人,平均每年不到一百人。如果清朝人口按4亿计算,那么成为进士的几率约为四万分之一,自己想象一下有多难。此外,成为状元的几率,大约还要再乘以三百倍。

综上所述,古代科举制度,是一条平民变成贵族阶级的通道,但却是一条非常狭窄的通道,通过的几率极低极低。而现在的教育体系,则是让人们接受更加专业的知识,两者之间完全无法比较,现在学历无论多高,都得自己工作挣钱了,都是平民。但如果就考中的难度来说,秀才大概相当于博士,举人、进士在现在找不到参照物。

秀才、举人、进士在古代大概相当于现在的什么学历?

秀才、举人、进士在古代相当于现在的什么学历?

提到高考,不禁让人想起了古代中国的官员选拔制度“科举制度”。

在现今社会,高考是我们上大学必经历的一件大事,换句话说高考不仅人生中的一个重要的分水岭,还是国家选拔人才的一种制度,古代也是一样,也有选拔人才的制度,就是科举制度。

对于古人来说,能参加科举考试就是特别光荣的事。只要参加科举通过层层选拔,那就是鱼跃龙门。

那下面我们就来分析一下秀才、举人、进士相比现在大致是什么学历。

科举制度科举考试为四个等级,分别是“院试——乡试——会试——殿试。

(1)在没通过院试前这部分读书人称“童生”“童子”。考中称“生员”“也就是“秀才”。

(2)乡试是每三年考一次,只有通过院试的秀才,才有资格参加三年一次的乡试,诺是考过则为举人,第一名为解元。比如唐伯虎:

(3)通过上面的流程图我们知道要想参加会试那肯定都是乡试的基础上来开展的。会试是乡试第二年春天,在京城礼部官衙考试,考中后称“贡士”,第一名为“会元”。

(4)殿试是皇帝亲自主持考试,考中就叫进士。毫不意外只有“贡士”才有资格参加。殿试分三甲。也就是我们通常在电视剧里常听到的进士及第。第一名为状元,二名为榜眼,三名为探花。

(殿试)

当今高考制度学前教育——小学六年——初中三年——高中三年—— 大学四年 (大专三年)

从以上科举制度和当今的高考制度来看,我们知道高考只是选拔人才进入大学一种考试制度而已,就算是高考状元的身份就是大学生。

而参加科举考上了进士状元,可以说你的人生就要开挂了。古代的科举制度是不限学历就可以参加的,只要你认识字就可以。

在古代读书不是人人都可以书读的,大部分穷人的孩子是不能读书的,读书也只是权势的人家才有的读,他们会花钱请科举落第的秀才或者童生来担任老师,想一下当今社会不是至少也是大专生才可任教小学教育,那么这里的“童生”就好比一个学历为大专的人而秀才也至少是现在的本科学历。

在古代如果考中秀才,那么还会有一些政治权利。他们见到一些官员可以不用下跪的,甚至免役、免交公粮、免刑等等,这些都是现在的高考学生没有的。如《武林外传》中的吕秀才。

考中秀才是不能当官的,只有考中举人才有机会做官,而且是能做一个地方的小县令、县丞等,相当于现在的副处级。

和现代的官职来说举人就相当于是考上清华北大的一样,举人可以享受国家补贴的津贴。但是很少有举人可以做大官。

进士,也被称为天子门生。他们多数会被留在京城,留在皇帝的身边,有幸进入翰林院的,那就是专门为皇帝服务的,并且升迁的机会很多,更有机会可入阁拜相。

据资料显示,从公元1645--1905年科举考试,清政府一共录取26849名进士。

其中顺治三年录取449名进士,是为人数最多的;人数最少是在乾隆五十八年(公元1793年),录取了83名进士。

那么在清朝长达268年的历史上,清政府共举行了112次殿试,总的才录取26849人,那么就是平均一次才录取200多名进士。所以只要考上进士就相当于考上正处级干部一样,和博士导师差不多。

歪眼小史工作室

文:小土豆

秀才、举人、进士在古代大概相当于现在的什么学历?

古代的秀才、举人、进士单以现在的学历并不能完全对应,如果一定要来个简单粗暴的对比,我觉得以现在的学历加资格认证还有点差不多。

秀才对大学本科+教师资格证。

秀才跟大学生一样曾经很吃香,宋朝以后慢慢就不行了,国家不包分配,年轻的可以继续考学,上点年纪家境差点的就去当老师挣钱养家糊口了,政府也给发点数目有限的钱粮,免租免徭役,见官免跪,算是政治待遇。每年一个县能考上五六个、十来个,好像跟现在清北上复录取数差不多。其实难度没那么大,因为那时候文盲多,每个县每界考试一般只有百十人参加,相当于两三个班的考试规模,跟现在一个县几千人竞争的高考不可等量齐观啊!

举人对硕士+公务员考试录取

考中举人就可以做官了,但仕途有限,基本就是县里当到局长,省里部里当个科长处长什么的。跟现在通过公务员考试在政府机关任职有点像,真要想当县长省长部长,就要继续去考进士。秀才考举人有个初选,不是都能参加,根报名公务员考试也有资格条件差不多。每三年到各省城集中进行一次考试,大约每个省参加考试的有三五千到一万多人的规模,跟现在一个县高考规模差不多大,总数录取几十到一百来个。这种考试还是像高考,录取难度感觉真跟现在上前十的名校有一拼了,但因为多数都是复读生,机会会在一次又一次的科考中能不断放大一点。

进士对博士+中央党校进修班结业。

进士也是三年一考,举子们都可以参加,每次全国录取二三百不等,跟现在全国的高考状元每三年二百来人接近,总数大约是占举人的四到五分之一,所以只要考中了举人,再考个进士的难度就绝没有现在高考状元的这么大,而且文科考试不像数学有标准答案,考试名次也有运气的成分。考中进士就直接上岗县处级,个别优秀的还可以进身中央部委。与之相比,现在提拔同级的干部可能更需要看工作业绩,就是有一个博士文凭也不具备普通干部的任职资格,如果外加中央党校进修班的进修经历,可能还有点戏吧?

总体讲,感觉科举是不能跟现在的教育体系对应的,这个制度跟现在国家公务员选拔同样是选拔政府管理人才。但是因为其科目设置太单一,跟现在的选人用人考察监督培养体制相比差之千里了。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。