清朝王爷没有封地只有工资,如何养活王府?

相比中国历史上其他朝代,清朝有一个很有意思的优点,那就是从来都没有过宗藩之祸。

不信大家可以去数,汉朝的时候有七王之乱,明朝的时候有靖难之役。但是清朝,基本上没发生过任何宗室威胁到皇帝的事情。

这主要是因为,清朝的王爵制度,和其他朝代都不一样。清朝的王爷,没有封地,而且必须要住在京城。如此一来,这些王爷自然也就没有造反的资本了。

不过,如果没有封地的话,王爷怎么养家糊口呢?怎么养活王府上下那一大堆人?靠领工资吗?

没错!

清朝王爷养家糊口的方式,还真就是靠领工资。而且,清朝王爷靠领工资养家这件事,还得从当年康熙皇帝的时候说起。

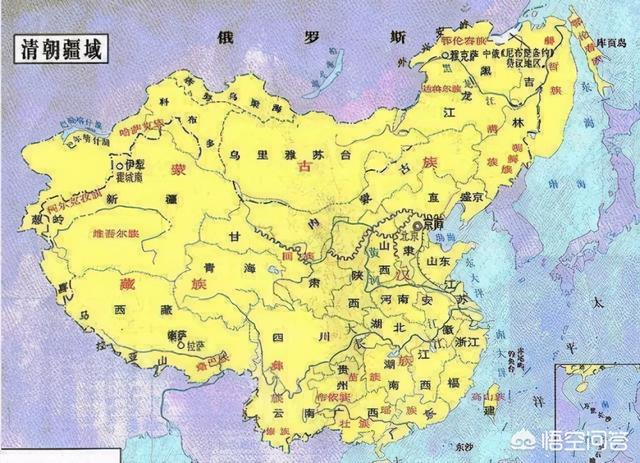

清朝崛起于东北,历经努尔哈赤、皇太极两代人,逐渐统一女真,逐渐成为和明王朝分庭抗礼的强大政权。等到皇太极去世后,顺治皇帝即位,清军入关,然后逐渐统一全国。

整个顺治时代,清军都在和南明较劲,算是仍然处在开国阶段。到了康熙登基以后,清朝才算是彻底灭掉南明,统一了全国。

至此,打江山的时代结束了,接下来就该开始坐江山了。

和其他朝代一样,江山既然打下来了,那接下来自然就要论功行赏喽。作为胜利者的满清高层,开始有了作威作福的心思。所以,从顺治中期开始,清朝的很多官员,开始玩了命的圈地占地。

中国古代历来都是农耕社会,清朝也不例外。在农耕社会,土地才是最重要的。拥有了良田,就等于拥有了吃不完的金山银山。但问题是,国家的土地始终是有限的。如果任凭清朝贵族,肆无忌惮的圈地占地,老百姓怎么办?

所以,康熙亲政之后,开始正式宣布,从此禁止圈地。

看过电视剧《康熙王朝》的朋友,应该对电视剧里的鳌拜有很深的印象。不知道大家记不记得,鳌拜当时的罪名之一,就是圈地。但实际上,鳌拜在这件事上,其实做的还真不过分。当时整个清朝贵族,都在玩了命的占地。

康熙这个举措,自然是好的,保证了百姓们的利益。但如此一来,清朝王爷们就不干了。王爷们的理由也很简单:江山是我们打下来的,我们以后也需要养家糊口。你不给我们封地,然后还不让我们自己圈地,我们怎么才能养活的起这么大一家子人?

于是,为了解决这个问题,康熙大笔一挥。你们以后的生活,朕包了!

清朝王爷们靠工资过日子的时代,就此开始。

当然,不是说在康熙之前,清朝的这些王爷们,就不拿俸禄。只不过从康熙时代以后,更加制度化了。鉴于之前很多朝代的藩王弊病,再加上当时以吴三桂为首的三藩,占得地盘已经够大的了,康熙是打死都不可能给这些王爷们封地的。而且从康熙时代开始,若无旨意,王爷们便不准随便离开京城了。

按照清朝的王爵制度,可分为宗室爵位、异姓功臣爵位、蒙古爵位这三种。所谓的清朝王爷,基本上指的都是宗室爵位,分为亲王、郡王、贝勒、贝子、公、将军。不同的爵位,每年拿的工资也不一样。等级最高的亲王,每年可以拿一万两银子,再加上一万斛禄米;郡王五千两银子,五千斛禄米;最低等的奉恩将军可以拿110两银子,禄米110斛。

因为就算同样是在清朝,不同时代的购买力也是不一样的,所以我们不能简单的按购买力来换算成今天的货币。但我们可以做一个类比。清朝北京一个普通家庭的年支出,大概是35两银子。今天北京普通的三口之家,年正常开销一般是在13万左右。如果按照这个比例计算的话,最低等的奉恩将军,一年的工资大概在40万左右。而最高等的亲王,一年则可以拿3500万的工资。

当然,这个算法,肯定是有问题的。因为古代和现代的消费水平和消费用途,都不一样。如果按照大米价格来计算的,那亲王一年也就几百万的收入而已了。不过,不管怎么说,清朝对于这些王爷,待遇肯定不差是一定的。

但是!!!

单纯的工资,只是这些王爷收入来源的一部分。除了朝廷每年给的工资之外,宗室们一般还有两大收入来源。

首先是自家的产业。清朝可不像现在,规定当官的不允许经商。当时的这些王爷,几乎每个都有很大的产业。而且这些产业,因为王爷的身份背书,往往是不用交税的。除了各处的生意之外,很多人家祖上往往还留有大量的耕地,这些耕地也是不用交税的。

这些产业的收入,加在一起,往往可能比朝廷给的俸禄,还要多很多。

而除了产业之外,还有一个最大的收入来源,那就是做官。

清朝不像明朝,明朝为了防止宗室专权,禁止宗室入朝为官。但是清朝却是允许宗室做官的。如果选择做官,那就更容易赚钱了。

比如贪污。

清朝的官员,如果单从俸禄上来说,真的是不高。清朝一品官员的俸禄,一年也才区区180两而已。比起亲王的待遇来说,实在差了不知道多少。

但是,依然还是有那么多人,争着抢着要去做官。

因为做官可以有隐性收入啊。

比如和珅这种绝世大贪官,一个人攒下的家底,相当于当时清朝近二十年的收入。这要是单靠俸禄,估计和珅就算不吃不喝,也得攒到地球毁灭才能攒下这么大家底。

总得来说,清朝的王爷们,待遇还是不错的。但很讽刺的是,清朝花这么多钱养这些宗室,到清朝灭亡的时候,这些宗室非但什么忙都帮不上,而且连养活自己都费劲。很多清朝贵族在清朝灭亡后,都只能靠变卖家产过日子,别提多惨了。

清朝王爷没有封地只有工资,如何养活王府?

准确一点说,是康熙皇帝于1667年年滿十四岁正式亲政时,在孝庄文太后的支持下,踏平擅权的鳌拜后,才禁止住了京城王爷们疯狂“圈地”的事情,所以原来的王爷们是有大量土地的,康熙皇帝刹住了可能导致大清危机的八旗子弟此举。大清帝国的所谓“康雍盛世”局面,才有产生的基础。没有了封地,这些皇亲贵族亲王们何以为生呢?

(大清官员)

一,依靠朝庭俸禄

亲王的俸银一万两/年,祿米一万斛/年。他们都是皇室成员,这点钱如何养活王府?

以慈禧时代的醇亲王奕環为例:

他是李鸿章的顶头上司,道光皇帝的第七子(奕䜣是老六,亲兄弟)咸丰皇帝的亲弟娃、同治皇帝的亲叔叔、光绪皇帝的亲老汉、宣统的爷爷、他称呼慈禧太后为嫂子;各位晕了吗?记住他是慈禧的妹夫就行了。

一年一万元的俸银够吗?够了,老七对嫂子说道:“谢太后恩典!”甲午战争前朝庭设了一个“总理海军事务衙门”,这个衙门的总理就是奕環,由他的嫂嫂,慈禧太后亲自任命,而不是李鸿章。筹建北洋水师时,每天的银钱如“君不见雪银之水天上来,奔流到衙不复回,君不见颐和园里闹喳麻,十四为妇六十华!多少金银投湖中!予嗟夫,微斯人,吾谁与归!

修建颐和园,挪用了海军衙门到底多少钱?没有人说得清楚,据专家分析,一般认为挪用了一千万~三千万两白银。

按照身份来说,奕環是大清帝国的领导人之一,所有北洋水师的经费开支,都是他说了算,区区年俸银一万两,只怕不够王爷的鼻烟钱。我不是王府管家,肯定不敢乱说,还是听听当年的恭亲王的感叹声吧:“我大清宗社亡于方家园。”(注一)

(海军事务总理大臣奕環)

所谓方家园位于朝阳门内,“一门两太后”,慈禧太后和隆裕太后的居住地。恭亲王奕䜣,是清政府少有的清醒人之一,很后悔当年“承德之夜”叔嫂联手的“壮举”,后来被慈禧玩弄于股掌,至死方才悔悟。

奕䜣有口难言,就永远闭上口!但是,历史不容抹杀得嘛一一

当光绪和慈禧撒手归去时,经济已经陷入绝境,“库储一空如洗”(注二)

庚子年后,清朝的财政赤字达到三千多万两左右。光绪三十四年(1908),每年财政收入为二亿四千一百九十一万八千九百八十六两,每年支出是二亿四千四百九十万零三千四百四十七两,而宣统三年赤字高达八千万两。还有十四亿五千万两的军费是借外国银行的高利贷哟!

这就是西太后为摄政王时代留下的大洞。再举摄政王时代的庆亲王奕劻为例一一

(奕劻一一庆亲王)

二,比和坤更恶劣的受贿索贿“大天王”

和坤的事情就不用多说了,这位相貌堂堂的和大人因为某人的饰演,而成为妇嬬皆知的人物。而现在要说的是大清末期“空前绝后”、“恶吃一口”已经闭气王朝的首席军机大臣一一奕劻。

在爱新觉罗家族中,他比起堂兄弟奕䜣差远了,奕䜣存在时,奕劻是一个服服贴贴,唯唯诺诺的人。

没有显达时的奕劻也是穷贝勒一个,经常在当铺晃悠和去当铺的路上。直到晋封王爵主署(总理各国事务衙门)后,才与奕環一样,每年的俸银一万两。俸粮一万斛。

庆王府坐落于北京地安门外定府大街,原来是和坤旧址,看来古玩界讲的“传承有序”,同样适用于大清王爷们的“轮流坐庄”。

官场沉浮达十三年之久的庆王爷积蓄颇丰,他的“金钱观”如何?已经死去百多年的王爷闻听此言,以目示意庆王府白壁上亲自手书的《家训》:

“留有余不尽之祿以还朝,留有余不尽之财以遗百姓,留有余不尽之巧以还造化,留有余不尽之书以遗子孙。”

粗读之下、颇有文天祥之风!不过在下愚昧,请教庆王爷:“读圣贤书,所为何事?而今而后,庶几无愧!”

(袁世凯小隐于野)

庆亲王将出任首席军机大臣的消息还在上层圈子里流传时(1903年接替死去的荣祿),行贿将军袁世凯就托门下清客杨士琦带着十万雪花银(漕运损耗折银)来到庆王府,面对如此霸气的出手,令见多识广的王爷倒吸一口冷气:“呵呵,这个慰亭太费事了,我咋个会收嘛!”那楊士琦能够在袁世凯门下受到重用,行贿手段当然有一套:“王爷入了军机,每天都要入几次宫,那些太监循例是要讨喜钱的,这点散碎花花供王爷打发下人零花钱用吧!我家主子说了,每月再固定孝敬府上三万两白银。”“哦!”笑容定格在王爷脸上、僵住了......

那庆亲王口气一变:“就是哈,本王一年才一万两的俸祿,呵呵,还是慰亭想得周到。”

想得周到的还在后头一一1911年底,清廷《逊位诏书》迟迟没有签字盖章,袁世凯无法向南方革命党人交待,直到向庆亲王交了三百万两银子,《逊位诏书》才搞定。亲王这一口彻底把大清王朝的咽喉咬断了......

结语

亲王们依靠一万两银子/年的俸禄,是绝对没法过上骄奢淫逸生活的,究竟靠什么为生呢?靠的是头上的红宝石顶戴和坐椅上的青狼皮垫子,至大清覆灭时,北京报纸曾经披露庆亲王财物估值一亿两,(以七钱二分的光绪银元一个为一千元计,现在折合人民币一千亿元)民国时期,亲王父子窝在天津租界当寓公,吃汇丰银行利息,创办了一个啥子“人力胶皮轮车公司”,搞实业救国,当董事长去了。不过喃,家里可能把那些书留给社会了。

(注一)《清末民初云烟录》p16

(注二)同上

清朝王爷没有封地只有工资,如何养活王府?

清朝的王爷虽然没有封地,但是有俸禄和祖产。清朝对于王爷的待遇极高,远远高于明代,其中以亲王的待遇为例,清代的亲王每年可以无偿从朝廷领取白银一万两、大米五千石。

如果亲王在朝廷担任职务,还要享受职务带来的俸禄,这份收入与爵位收入无关,是工资收入。

一万两白银在整个清朝时期的购买力都非常强,哪怕是到了晚清时期因为通货膨胀、物价上涨,一万两也是一笔巨款。在甲午战争之前,清政府每年账面上的收入也才9000多万两白银,其中除了要用来养官,还要供养那些不劳而获的宗室王爷,开销很大。

清朝的王爷们没有封地,也不能掌管军队,但是待遇比明朝王爷高得多,收入主要来自朝廷清朝的亲王也就是“和硕亲王”,是清朝用来册封皇帝的兄弟、皇帝的儿子是所用的爵位,虽然没有封地,也没有兵权,但是每年的收入是一笔不菲的巨款。

以乾隆年间为例,一个富商在天津修筑一座中型四合院才花费了纹银180两,而亲王每年的俸禄是白银万两、大米5000石。

清朝入关之初,王爷们是有兵权的,比如八旗军就主要掌握在皇帝和几个亲王手中。顺治年间开始,逐渐夺取了亲王们的兵权,但仍然允许亲王向皇帝提意见。

清朝安置王爷的手段也参考了汉朝、唐朝、明朝等朝代,最后还是决定不赐给王爷封地,只授予他们爵位和俸禄。在汉朝时期,汉高祖刘邦曾将众多王爷分封在各地,垄断了地方的军政财大权,结果埋下了七国之乱的隐患。

明朝初年,明太祖也是将王爷们分封在各地,既有封地,也要管事儿。明代早期的亲王既管军政,又管经济,结果北方塞王之一的燕王朱棣篡位,夺走了建文帝的皇位。朱棣篡位以后,先后夺走了诸位王爷的兵权和财权,让他们成为“只领俸禄不做事儿”的饭桶。

清朝入关以后,也要安置本家的众多王爷,从亲王到郡王都不能忽视,朝廷虽然没有赐给他们封地(清朝王爷不能收取田租),却提高了他们的俸禄待遇,这一点远远超过明朝王爷。

亲王每人每年可领白银一万两,而且有朝廷赏赐的府邸,生活方面可谓乐无忧。郡王的待遇不如亲王,但也可领取一笔巨额俸禄,可保一家人荣华富贵。只要不是惹上赌博和鸦片这种东西,朝廷给的俸禄绰绰有余。

不过,亲王的后代会层层降封,待遇逐渐递减,比如亲王、郡王、贝子、贝勒、公爵等等,亲王只降到公爵就不再降了,而其他爵位还要层层下降。只有铁帽子王才不会降爵,顾名思义,“铁帽子王”的爵位一代又一代的传承,始终享受亲王的待遇,永不降爵,除非朝廷覆亡。

皇帝也会不定期赏赐宗室王爷,而且晚清某些参政的王爷还会索取贿赂,中饱私囊作为爱新觉罗家的子孙,清朝皇帝有时也会赏赐财货给王爷们,这份收入也在俸禄之外。晚清时期的,恭亲王、庆亲王、摄政王都直接参与朝政,有很多向大臣索取贿赂的手段,最著名的就是那位庆亲王爱新觉罗•奕劻,公然卖官赚钱、索取贿赂,还把搜刮而来的民脂民膏存在英国人的银行里。

不过,清朝的宗室人员庞大,并不是每个王爷都有这种能力和机会,更多的宗室王爷还是只能依靠朝廷的俸禄过日子。即便是清朝灭亡以后,许多王爷还有丰厚的祖产可以坐吃山空,也足以看得出朝廷对王爷们的厚待了。

清朝王爷没有封地只有工资,如何养活王府?

清朝王爷没有封地,但不是只有工资。

清朝王爷的工资(俸禄)其实分成两部分,一部分是爵位俸禄,根据《大清会典则例》,一般为10000两白银与10000斛岁米在内的实物(亲王)、5000两白银与5000斛岁米(郡王);一部分是职位俸禄,视王爷担任的具体官职、差事而不同。

这两部分工资(俸禄)相比其他文武官员是不少的,比起老百姓的收入那就更多,但是王爷本人、家属锦衣玉食,再加上府邸上下人等都要花这点钱的话,显然是不够的。

这就引出了养活王府需要的另外三大收入来源:

1、如果王爷有官职与差事,会有巨额的灰色收入,灰色收入中有比较偏白的一部分,那就是被称为冰敬、炭敬、别敬等在内的实际上被制度认可的外官给与京官的馈赠;也有比较偏黑的一部分,那就是包括卖官鬻爵、上下其手收受的贿赂。

2、如果王爷没有官职与差事,也就是所谓闲散王爷,也不会被尿憋死,他们虽然没有封地,但是往往有大量入关之初与后来取得的皇庄,皇庄的存在意味着王爷拥有大量不需要缴纳赋税的耕地,耕地的所有收入都是王爷的;除了皇庄耕地,王爷还会经营产业,拥有当铺、古董店、绸缎庄等店铺,或者指使家奴进行长途贸易,因为王爷身份的背书,这些产业贸易往往也不需要缴税,而且也不太会被官吏揩油侵夺,所以入息也都是很多的。

3、此外,一般皇子受封的时候还会有一笔分府费(分家时赏赐银两),以康熙朝为例,有23万两白银之多,在皇帝特许下还可以支取官物若干年,这些也是王爷的收入来源。

总之,清朝王爷没有封地但是也有所占的耕地产业,并不是只有工资,所以养活王府一般是没有什么问题的。

清朝王爷没有封地只有工资,如何养活王府?

感谢邀请!

清朝是中国封建社会的巅峰,其各种封建体制都达到了极致。比如在中央集权方面,前朝历代多有分封诸侯的惯例,即给予皇亲国戚或者有功之臣们,爵位,封地!

他们在自己的封地内拥有极大的权力,制官、收税甚至于可以拥有私兵,总管一方,当然不同的朝代规矩不同。但地方威胁中央的情况一直存在,即使是在明朝,有着燕王朱棣“靖难之役”,颠覆朝堂。或者明末福王,兼并土地,横征暴敛。

所以,入关后的清朝吸取了明朝等前朝历代的经验,对于王爷公爵们,只给地位荣耀,不会给与封地实权,将王爷们留在京城。

清朝的王爷分亲王和郡王两种,没有封地,无国可就。受封之后,若没有上差,只能待在北京城内。这使得清朝近三百年历史中,没有王爷作乱这样的事情发生。

那么这些留在京城的王爷们,是如何养活这王府上下的呢?

首先,王爷们是有工资的,根据清乾隆《大清会典则例》卷五十一《户部·俸饷》所示,亲王岁俸银一万两。排在亲王之后的郡王岁俸银五千两,贝勒岁俸银2500两,贝子岁俸银1300两。此外,他们还有和爵位品级相对应的俸米补贴。亲王是1万斛大米,郡王是5000斛大米。

这些可不是小数目,亲王这一年的俸银相当于当时数百个家庭一年的收入(英国使臣乔治·马戛尔尼曾出使中国,他记录下一个北京普通四口之家当年的家庭年收入是32两银子,支出是35两银子。)

当时清朝文武官员每年俸银分别是:一品180两,二品155两,三品130两,四品105两,五品80两,六品60两,七品45两,八品40两,正九品33.1两,从九品31.5两。这就是公务员和贵族们差距,这也是清朝前期官员贪腐现象严重的问题根源之所在。

当然了,富人们的价值观和咱们肯定不一样,毕竟王爷手下需要养活的人太多,妻妾 、父母、子嗣、护卫、丫鬟、谋事等等,这么多人衣食住行的花销已经是比不小的数目。何况王爷还得经常处理人际关系,参加各种场合,这俸禄也并不能说宽裕。这点钱在一些王爷们眼中绝对是不够用的,他们需要更多的收入来源。

比如皇族的赏赐,逢年过节的,都会收到来自皇上太后的红包,那可不是小数目。还有王爷们大都会在朝中任职,他们除了爵位俸禄之外,也还有职位俸禄。当然,这背后更多的是职位所带来的敛财之道。

由于王爷们职务和地位的关系,他们每年都能收到不少的孝敬,清末的庆亲王为了创收,甚至干起了买官卖官的勾当。这来钱怎么不快?

清朝王爷没有封地只有工资,如何养活王府?

感谢邀请

我们来看一下清朝宗亲的正常收入情况。

清朝宗室从高到低共十二级:其中,和硕、多罗、固山都是满语转音:

和硕意为一方、一隅;

多罗指一角;

固山指一旗。

不入八分是指不能享受8种待遇:朱轮(红车轮)、紫缰(乘马用的缰绳)、宝石顶(一品用珊瑚顶上嵌宝石)、双眼花翎、牛角灯、茶搭子、马坐褥、门钉。

此外,清朝世袭罔替的爵位主要为铁帽子王,其余爵位从世袭递降,即每承袭一次要降一级,但降级若干次(亲王降至镇国公,郡王降至辅国公,贝勒降至不入八分镇国公,贝子降至不入八分辅国公,镇国公降至辅国将军,辅国公降至辅国将军)后便不再递降,以此爵传世。

宗亲的收入清朝中晚期一两银子价值人民币150元至220元左右,此处我们按平均值185元进行计算;一斛米合200斤,每斤5元计算。

宗室之间的差别相当大。亲王郡王自然不在话下,但假设一个袭奉恩将军爵位的八旗子弟,靠正常收入去养活上下满府的人口,还要充面子,出入穿戴吃喝讲究,那就是活受罪了。

这种情况下,出现这些贵族后代纷纷卖官鬻爵,走私投机,乃至后期没落时的卖房典产,沦落街头,也就不足为奇了。

再简单看一下其他人群的收入情况。1. 官员的收入

清朝官员的收入除了俸银与禄米外,还有一笔养廉银。

以一品总督为例,年俸180两,禄米180斛,养廉银16,000两(接近90倍的年俸),约合317万元,高于贝勒,低于郡王。

再看七品县令,年俸45两,禄米45斛,养廉银1,200两(接近27倍的年俸),约合27.5万元,收入水平在辅国将军和奉国将军之间。

2. 平民的收入

参考清五品郎中何刚德(光绪三年进士)所著的《春明梦录》描述:

“余初到京,皆雇车而坐,数年后始以二十四金买一骡,雇一仆月需六金;后因公事较忙,添买一跟骡,月亦只费十金而已。”不管他的骡子,只看仆人的月工资,6两约合人民币1,110元,年收入约1.3万元。

最后是彩蛋时间几个八旗军官的孩子“拼爹”。

一个孩子说:“我爸有只白雀,叫得可响、可脆了!”

第二个孩子说:“我爸会唱戏,他登台唱戏,下面叫的彩排山倒海!”

第三个孩子对第一个孩子说:“你家养白雀的鸟笼子,是我爸扎的。”又对第二个孩子说:“你爸登台那回,是我爸带人去捧的场儿。”

三个孩子一起问第四个孩子:“你爸会干嘛?”

第四个孩子高声说:“我爸会骑马!”

前三个孩子一齐竖起大拇指说:“你爸最牛!”

【关注历史,坚持原创,我是夜未央】

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。