杨贵妃是不是真的在马嵬坡被赐死?唐玄宗为什么救不了她?

在武周时期,恒安王武攸止早逝,留下的女儿武氏得到了姑祖母武则天的庇荫,自幼就在宫中长大。不过,随着武则天病逝,由她一手建立起来的武周政权也随之土崩瓦解,李唐皇室再次兴起。

唐隆元年,相王李旦的第三子李隆基联合太平公主发起了宫廷政变,一举诛杀了韦后和安乐公主。之后,即位不足一个月的李重茂只得退位,李旦复辟史称“唐睿宗”,李隆基被册立为太子。

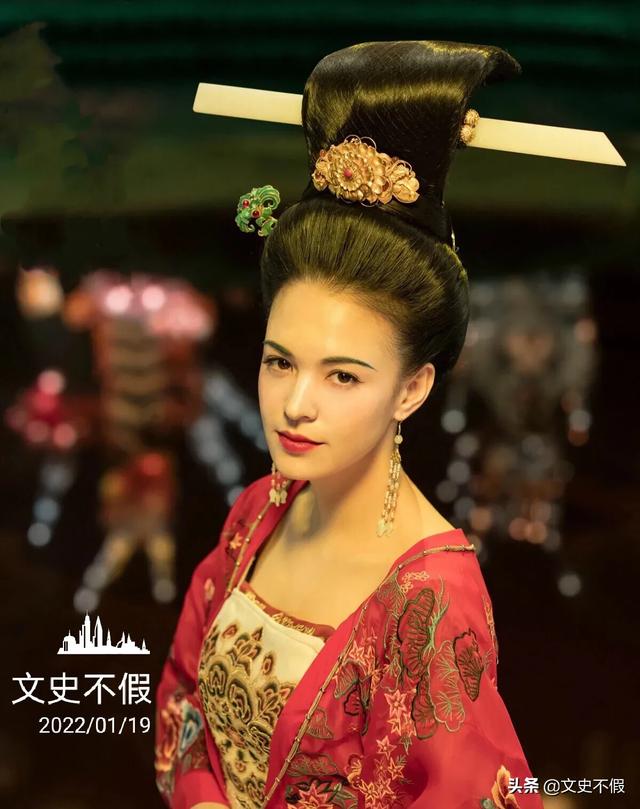

李隆基继位登基后,武氏已经出落得美艳动人,加之早年的宫廷教育和礼仪熏陶,举手投足间都有一种贵族气质。从此以后,她逐渐成为了玄宗皇帝的第一宠妃,风头丝毫不逊于《甄嬛传》中的熹贵妃和《延禧攻略》中的令贵妃。

伴随着李隆基的盛宠,武惠妃诞下了皇十八子李瑁。由于母妃宠冠后宫,他自出生之日起就受到了格外的关注,于开元十三年就获封寿王,更在两年后遥领益州大都督和剑南节度使。

开元二十三年,李瑁还迎娶了家世显赫和姿容绝色的杨玉环为妻,夫妻二人琴瑟和谐。弘农杨氏是世家大族,在朝中颇有影响力,进一步提升了寿王的政治地位和政治野心。

由于李隆基的长子李琮在外狩猎时受伤毁容,被迫退出了储位的争夺,次子李瑛被册立为皇太子。不过,他的母家非常势微,母亲赵丽妃更是长期不受宠,因而并不是很受父皇器重,储君之位极不稳固。

为了扶持自己的儿子李瑁上位,武惠妃开始动起了歪脑筋,不断针对太子进谗言。而且,她还安排女儿咸宜公主和驸马杨洄作为外应,积极刺探李瑛的一举一动,希望可以伺机废除。

受此影响,唐玄宗李隆基越来越不喜欢李瑛,逐渐萌生了废除太子的想法。只不过,朝中以张九龄为首的老臣们连番劝谏,此事才暂时作罢。不久后,随着张九龄被罢相,李林甫取代了他的位置,局势再一次变得微妙起来。

开元二十五年,驸马杨洄谎称太子李瑛联合鄂王李瑶、光王李琚和太子妃薛氏之兄薛锈共谋叛乱。借此机会,武惠妃便以“宫中有变”为由,假传旨意诱骗李瑛率兵入宫勤王,极大地震动了朝野上下。

唐玄宗担心“玄武门之变”和“唐隆政变”的历史重演,于是下旨将太子李瑛和涉案的皇子们统统贬为庶人。之后,被贬的三位皇子竟然全都离奇身亡,幕后黑手却始终没有定论。据《新唐书》记载:

帝意决,乃诏“太子瑛、鄂王瑶、光王琚同恶均罪废为庶人。锈赐死”。而后,瑛、瑶、琚寻遇害,天下冤之,曰“三庶人”。

武惠妃虽然成功扳倒了太子等人,但自己的儿子寿王李瑁却并没有成为太子。原来,李隆基担心“废长立幼”会引起兄弟间的骨肉相残,最终还是按资排辈册立了皇三子李亨为新任太子。

此事过后,武惠妃逐渐放弃了替儿子争储,因为李瑁仅仅是皇十八子而已,上面的哥哥们太多了。在她过世后,唐玄宗李隆基果真悲痛万分,在很长时间里都郁郁寡欢。

为了帮助唐玄宗走出感情的阴霾,内廷开始为他四处物色美女,竟然选中了寿王妃杨玉环。为了一探究竟,他竟然以出宫散心为由移驾寿王府,近距离目睹了自己儿媳的姿容和身材,当即就萌生了邪念。

虽然说,唐朝的性观念非常开放,否则也不会有“脏唐臭汉”的评语。可是,作为公公硬抢自己的儿媳,显然是有悖人伦纲常和伦理道德的,恐怕会招致天下耻笑。

在内廷的明示和暗示下,寿王李瑁只得含泪休掉了自己的妻子,还让她以“为国祈福”的名义出家修行。之后,唐玄宗李隆基效仿唐高宗李治,从寺庙迎回了带发修行的杨玉环,也就是日后的杨贵妃。

客观的说,唐玄宗李隆基算得上是一位颇有政绩的帝王,任内打造了“开元盛世”。不过,他从中后期开始却懈怠政务,迎回杨玉环后更加沉湎于酒色,否则也不会有“春宵苦短日高起,从此君王不早朝”的诗句。

由于任人唯亲,唐玄宗完全依靠以李林甫和杨国忠为首的文官,完全依靠以高力士为首的宦官,造成了朝政废弛和皇权旁落。与此同时,藩镇割据也更加的严重,各地的节度使俨然成为了一方诸侯,虎视眈眈唐帝国。

“节度使”作为官职最早出现于武则天执政时期,不过那时还只是一种临时的设置而已,并没有多少实权。唐玄宗登基后开始推行募兵制,各镇节度使都被赋予了兵权和财权,终于成为了尾大不掉之势。

虽然逐渐怠政,但唐玄宗在任用军事将领上却比较谨慎,也比较猜疑,始终担心文官和武将结党勾结。因为安禄山并不是汉人,在朝中也没有根基,行为举止更是粗鄙不堪,非常符合他的用人标准。

在奸相李林甫的推荐下,在唐玄宗李隆基的支持下,安禄山竟然身兼了范阳、平卢和河东这三镇的节度使,权势日益加重。可以说,他统领的兵马已经成为大唐帝国的心腹大患。

755年12月,安禄山联合卢龙节度使史思明和契丹、突厥等少数民族在范阳联合起兵。听闻叛乱,唐玄宗只好任命安西节度使封常清坚守河南洛阳,任命荣王李琬为兵马大元帅统兵东征,组织兵马仓促应战。

自从唐隆政变后,唐朝海内承平已久,忘战和避战之风早就在军队中蔓延。而且,随着民间疾苦的增加,各地的百姓对于唐廷非常失望,面对叛军大都选择望风归降,山西、山东和河南等地相继失陷。

本来,高仙芝坚守潼关已经遏制住了叛军的气焰,可却被唐玄宗以“畏敌不前”的罪名斩首问罪。作为继任者,哥舒翰多次请求坚守都无济于事,只得亲率主力“恸哭出关”,结果丢失了长安最后的屏障潼关。

当叛军攻陷潼关后,长安已经是岌岌可危,唐玄宗只得选择出逃,目标直指蜀地的成都。第二天凌晨,他在龙武大将军陈玄礼的数千禁军护卫下,携带一群皇室和朝臣狼狈出发了。

离开长安前,朝廷已经派人前去打前站,通知沿途的州县做好接驾准备。但是,当官员和百姓们听闻皇帝都出逃了,局势更加失控,纷纷选择四散逃亡。以至于,唐玄宗的“逃亡大军”离开长安后,立即就遇到了粮食补给问题,随身携带的干粮很快就都吃光了。

当逃难的队伍来到马嵬驿时,又气、又累、又渴、又饿的禁军士兵们开始抱怨,发泄着自己的不满情绪。作为禁军首领,陈玄礼担心士兵哗变,因而悄悄联络随行的太子李亨,希望能斩杀杨国忠以释放众人的不满情绪。对此,《资治通鉴》这样记载:

陈玄礼以祸由杨国忠,欲诛之,因东宫宦者李辅国以告之太子。太子未决。

这个“未决”,充分显示出李亨非常的老辣,对于这个提议既不反对,也不支持,相当于就是“知道了”。取得太子默许后,陈玄礼开始付诸实施自己的计划,当杨国忠巡视回营后就被士兵们一拥而上乱刀斩杀。

陈玄礼入内禀报,说杨国忠谋反未遂已被禁军将士们诛杀。谁知,驿站外的士兵们并没有散去,即便唐玄宗下达了《罪己诏》依然于事无补,不依不饶只等诛杀杨贵妃后才肯罢休。

此时此刻,李隆基已经断定此事绝非偶然的士兵哗变,而是李亨和陈玄礼在幕后进行的部署安排。无奈之下,他只得含泪下令宦官高力士将杨贵妃勒死,父子关系已近乎决裂。

眼见事已至此,太子李亨索性一不做二不休,准备直接逼迫父亲唐玄宗退位。不过,禁军首领陈玄礼却临时动摇了,他在诛杀完杨国忠和杨玉环兄妹后决定停手,准备继续辅保唐玄宗南逃入蜀。

顿时,太子李亨傻眼了,处境变得异常尴尬起来。作为马嵬驿之变的幕后BOSS,自己已经与父亲决裂,以老爹睚眦必报和杀伐决断的性格,日后不仅太子位难保,就连性命也极度堪忧。据《旧唐书》记载:

马嵬涂地,太子不敢西行。

痛下决心后,李亨决心冒险一博。他脱离“逃亡大军”后以北上平叛为由,终于抵达了朔方军的大本营灵武。据《旧唐书》记载:

太子既北上渡渭,一日百战。

凭借战场的进取,太子终于获得了军队的衷心拥护,在灵武自立为帝,史称“唐肃宗”。之后,他遥尊远在成都的唐玄宗为太上皇,从此打出了“御驾靖乱”的旗帜进行平叛。

关于杨贵妃之死的真相,后世存在几种不同的声音。有人认为,她是服毒而死,并没有经历太多痛苦;有人认为,她被乱刀砍死,死状非常的凄惨;甚至有人认为,她在玄宗默许下潜出马嵬驿,之后通过遣唐使逃到了日本或者南美洲。

文史不假个人认为,杨贵妃的确死于马嵬驿,而且是被宦官高力士白绫勒死的,之后就被就近掩埋了。唐玄宗还都长安后,曾经派人前来寻找尸身却没有发现,只好在此修建了一处衣冠冢。

762年,唐肃宗在安史之乱尚未平定之时就驾崩了,其子李豫继位史称“唐代宗”。唐军收复洛阳后,叛军内部出现了分裂,史朝义在走投无路下向北投靠契丹人,结果被李怀仙围困后兵败自杀,安史之乱终于结束。

由于安史之乱的巨大危害,导致唐王朝再也不复往昔的盛世。为了继续苟延残喘,唐廷开始不断增加苛捐杂税,不断加重对老百姓的压榨和盘剥,引起了一浪高过一浪的农民起义。

黄巢起义崛起后,长安再一次遭遇危机,唐僖宗李儇也效仿唐玄宗李隆基那样出逃四川避难。对此,诗人罗隐曾经做诗一首:

马嵬杨柳绿依依,又见鸾舆幸蜀归。

泉下阿蛮应有语,这回休更罪杨妃。

鸦片战争后,道光皇帝屈辱接受了《南京条约》,民族英雄林则徐也被发配伊犁。在途径陕西时,他特意题太真墓诗,其中一首:

六军何事驻征骖,妾为君王死亦甘。

抛得蛾眉安将士,人间从此重生男。

赵长龄是清道光八年的进士,至同治四年升任陕西巡抚,之后改任山西巡抚兼提督。期间,他途径马嵬驿有感而发,创作了一首《马嵬》:

不信曲江信禄山,渔阳鼙鼓震秦关。

祸端自是君王起,倾国何须怨玉环。

到了1937年,在陕西省政府主席邵力子的支持下,对杨贵妃的陵墓进行了修复。墓园内修建了一座三间的仿古式献殿,院落正中央就是她的墓冢,封土周围均用青砖砌垒而成,墓碑上亲题“唐杨氏贵妃之墓”几个字。@文史不假

杨贵妃是不是真的在马嵬坡被赐死?唐玄宗为什么救不了她?

“天生丽质难自弃,一朝选在君王侧。回眸一笑百媚生,六宫粉黛无颜色。”

当白居易诗中的美人杨玉环,遇上了大唐巅峰“开元盛世”的创造者李隆基,一场让古今众人艳羡的爱恋随之诞生。杨玉环的“承欢侍宴无闲暇,春从春游夜专夜”,让身为唐玄宗的李隆基感受到前所未有的幸福,御封杨玉环为杨贵妃。

从此,杨贵妃和唐玄宗这对恋人,终日厮守在只属于他们的“二人世界”,过上了“云鬓花颜金步摇,芙蓉帐暖度春宵。春宵苦短日高起,从此君王不早朝”的生活。若是普通人也就罢了,但是唐玄宗身为大唐帝国的皇帝,不理朝政带来的后果就是奸臣当道和臣子叛乱,昔日繁华的大唐走向了摇摇欲坠的边缘。

公元756年,“安史之乱”如狂风席卷大唐,玄宗带着杨贵妃流亡到巴蜀的途中,随行的有保卫皇帝的禁军将士和文武大臣。以陈玄礼为首的禁军将士认为是杨贵妃兄妹导致大唐今日的局面,于是在马嵬坡突然哗变,斩杀杨国忠,并要求杀死杨贵妃,于是唐玄宗赐死了杨贵妃。“六军不发无奈何,宛转蛾眉马前死”的结局,或许就是“自古红颜祸水,多薄命”的印证。

由于玄宗在“安史之乱”平定后,曾派人去寻找杨贵妃的遗体,但未寻得,于是“贵妃之死”蒙上了诸多疑云。关于“杨贵妃之死”主要有四种版本:

1. 禁军将士“马嵬坡兵变”,杨贵妃被赐白绫一条,自缢于佛堂前的梨树。

2. 杨贵妃死于乱军之中。

3. 杨贵妃被人送到了日本,过着隐居的生活。

4. 杨贵妃是“先吞金后缢亡”。

关于“贵妃之死”,《新唐书》与《旧唐书》记载相似,即贵妃缢亡,但均未告知贵妃是自缢而死还是被人缢杀?而在《资治通鉴》中详细记载了贵妃是玄宗命令高力士所杀,在贵妃死后,为使乱军心安,玄宗还命陈玄礼等人验尸。这些史书记载的共同点是,绝世美人杨贵妃确实“香消玉殒”。

“至马嵬,禁军大将陈玄礼密启太子诛国忠父子,既而四军不散,玄宗遣力士宣问,对曰:‘贼本尚在!’盖指贵妃也。力士覆奏,帝不获已,与妃诏,遂缢死于佛宝,时年三十八,瘗于驿西道侧。”

———《旧唐书》

“上杖屦出驿门,慰劳军士,令收队,军士不应。上使高力士问之,玄礼对曰:“国忠谋反,贵妃不宜供奉,愿陛下割恩正法。”上曰:“朕当自处之。”入门,倚杖倾首而立。久之,京兆司隶韦谔前言曰:“今众怒难犯,安危在晷刻,愿陛下速决!”因叩头流血。上曰:“贵妃常居深宫,安知国忠反谋?”高力士曰:“贵妃诚无罪,然将士已杀国忠,而贵妃在陛下左右,岂敢自安!愿陛下审思之,将士安则陛下安矣。”上乃命力士引贵妃于佛堂,缢杀之。与尸置驿庭,召玄礼等入视之。”

———《资治通鉴》

而关于“杨贵妃死于乱军之中”的言词,多记载于唐诗之中,如李益的《《过马嵬》和《过马嵬二首》》,以及杜甫的《哀江头》等,这些诗句中的“血”暗示贵妃不是缢死,因为缢死不会大幅度出血,而是惨死于乱军中。

“托君休洗莲花血,留记千年妾泪痕。”

———李益《过马嵬》

“明眸皓齿今何在?血污游魂归不得。”

———杜甫《哀江头》

“贵妃被人送到日本”,是指当年“马嵬坡兵变”形势紧急,杨贵妃安排一名侍女替死,而自己日本遣唐使的帮助下,乘船流落到了日本山口县久津村。而关于“杨贵妃墓”和“杨贵妃观音堂”在早期中日史料中均无记载。所以,“贵妃被人送到日本”的更多是源于民间传闻,是人们不愿意接受女神般杨贵妃的香消玉殒,编篡传说来表达对贵妃的思慕。

除此,诗人刘禹锡《马嵬行》中的诗句表明了杨贵妃是吞金而死,但这种说法与大众的观点差别太大,引起了陈寅格先生的兴趣,他在《元白诗笺证稿》中作了考证,怀疑杨贵妃可能是先吞金再缢亡。

“绿野扶风道,黄尘马嵬行,路边杨贵人,坟高三四尺。乃问里中儿,皆言幸蜀时,军家诛佞幸,天子舍妖姬。群吏伏门屏,贵人牵帝衣,低回转美目,风日为天晖。贵人饮金屑,攸忽?英暮,平生服杏丹,颜色真如故。”

———《马嵬行》

那么,为什么“后宫佳丽三千人,三千宠爱在一身”的杨贵妃在面临死亡时,当初曾“一骑红尘只为妃子笑”的好男人唐玄宗,却眼睁睁看着爱人赴死却没有搭救?根据当时的时代背景,我觉得身为大国之主的唐玄宗,一方面有自己的无奈,对爱妃的搭救是有心无力。另一方面可能是唐玄宗幡然醒悟,悔恨自己因醉卧温柔乡而误国误民,决定为江山而放弃美人。

一、军士的逼迫,让玄宗没有选择的余地,只能赐死贵妃,否则玄宗自己也将身死国灭。

在玄宗从长安流亡蜀地的途中,由于将士们即将长途奔袭,且远离家人,想到国家现状,不由怨恨颇多。而谋反或者逼宫,在古代封建社会都是诛灭九族的大罪,当兵的将士岂能不知。“马嵬坡兵变”,也是这些将士的无奈之举,他们早已抛却个人生死,只为国家之存亡,将士们将国家现在的惨状归结到杨氏兄妹的祸国殃民,因此才要求玄宗杀掉杨国忠和杨玉环兄妹,否则甚至造反或者投靠敌人。唐玄宗面对这种情形,即使对杨贵妃万般宠爱,也无计可施,只能满足广大将士的要求,赐死贵妃。

二、看到曾经繁华的大唐帝国,在自己的手上千疮百孔,玄宗对自己昔日所为悔恨不已,决定为江山弃美人。

唐朝在经历“贞观之治”后,出现蒸蒸日上的繁荣景象。在武则天当女皇的时期,繁荣继续维持。唐玄宗登上皇位后,前期任用一批贤人,大唐帝国进入了最鼎盛的“开元盛世”。然而,由于玄宗后期沉迷后宫,不理朝政,奸臣互相争权,最终“安史之乱”如疾风席卷大唐,繁华落幕,战火纷飞。唐玄宗想到自己的国家,兴也自己,败也自己,不由悲痛万分,后悔莫及。在一番痛定思痛之后,身为帝王的唐玄宗决定为了重建大唐江山,放弃最心爱的美人。于是,为了不让为自己卖命的将士们寒心,就满足了他们的要求,赐死了杨贵妃。

结尾:

身为拥有普天之下的古代帝王,玄宗也并不能够永恒掌控自己的幸福。当灾难来临,一国之主也会变得卑微,连自己心爱的女人都要无法保护,即使玄宗梦想与贵妃“在天愿作比翼鸟,在地愿为连理枝”,也会梦醒回到现实中“天长地久有时尽,此恨绵绵无绝期”。

杨贵妃是不是真的在马嵬坡被赐死?唐玄宗为什么救不了她?

根据各类正史记载,杨贵妃确实死在马嵬驿。而唐玄宗不可能、也救不了她,从当时的情况来看,杨贵妃之死,对李隆基而言是“弃车保帅”的无奈之举:自己的性命都危险,还想保爱妃?

马嵬驿兵变的背景:瞎指挥引来潼关之败,李隆基仓皇西逃公元756年,安禄山的叛军在西进长安的过程中,被朝廷军队阻挡在潼关之外;在东南方向,则被死战的张巡牢牢拖住;而在北方,唐军在名将郭子仪、李光弼的率领下,打得史思明溃不成军,黄河以北原本被叛军占据的十多个郡,纷纷杀掉叛军守将向朝廷投诚。多方夹击之下,中原的叛军处于被前后包抄的境地,安禄山甚至考虑放弃已经占据的洛阳,往北逃回老巢范阳。

但李隆基为安禄山送上了神助攻。

当时潼关唐军统帅是名将哥舒翰,他考虑到手下军队数量虽多,但很多是临时招募的新兵;而那些从各藩镇调来的老兵虽久经沙场,但由于是临时调集而来,各统帅间互相不服气、缺少整合,战斗力堪忧;而叛军则处于困兽之斗的状态,数量虽少,但战斗力不可小觑。因此他向李隆基进言:

贼远来,利在速战;官军据险以扼之,利在坚守。况贼残虐失众,兵势日蹙,将有内变;因而乘之,可不战擒也。要在成功,何必务速!今诸道征兵尚多未集,请且待之。即敌军形势危险、急于速战;朝廷军队若据险而守,叛军在形势危急之下自然会起内乱;况且西北的精锐镇兵大部分还未赶到,没必要急于求战。

此外,郭子仪、李光弼也上书表示,由他们率军直捣安禄山范阳老巢,俘虏叛军官兵的家属,贼军必定崩溃,“潼关大军,帷应固守以弊之,不可轻出。”

但是,专业将领的建议,敌不过政客的一己之利。安禄山起兵,是以诛杀奸臣杨国忠为名;再加上杨国忠确实干了不少缺德事,当时他的内心慌得一匹。另一方面,潼关前线也有将领希望干掉杨国忠、为民除害,不过哥舒翰并未同意。

但杨国忠却做贼心虚,眼看哥舒翰按兵不动,以为对方真的要收拾自己,于是撺掇李隆基逼其出关迎敌。直到这个时候,唐玄宗仍视杨国忠为心腹,于是他一波波的派使者前往潼关,命令哥舒翰立即出战。

心知此行必败无疑的哥舒翰仰天大哭后率领20万乌合之众出关。在灵宝西原,面对安禄山悍将崔乾祐设下的陷阱,朝廷大军瞬间崩盘,大量士兵扔掉武器、脱掉装备逃入深山,还有一部分被拥挤着赶入河中淹死,仅仅有8000多人撤回潼关之内,甚至连哥舒翰也临阵投敌。

潼关之败,让安禄山大军死而复生,直接打通了前往长安的通途。消息传来,朝廷惊慌失措,在杨国忠的建议下,李隆基命令龙武大将军陈玄礼率领禁军,护送自己以及杨贵妃姐妹、皇子皇孙、公主以及杨国忠、韦见素、魏方进和身前的宦官、宫女们偷偷出逃,计划往西南蜀地躲避。

马嵬驿兵变的本质:为平息禁军的不满,陈玄礼将祸水引至杨国忠一系由于事发突然,逃难队伍并没有充足的后勤物资准备,路过咸阳时,队伍已经饥肠辘辘,一些老百姓主动献上了粗粮饭,但僧多粥少,被那些皇子皇孙们一抢而空;过了许久,相关部门准备的御膳才送到,李隆基与那些官员、贵戚们分而食之;而禁军将士们,则只有饿着肚子、自行去邻近的村里讨食物。

李隆基沦落到如此地步,实属咎由自取:任何朝代的皇帝都会面临女色、奸臣,但苍蝇不叮没缝的蛋,最终决定权都在皇帝本身;那些在咸阳进献食物的老百姓都当面表达对李隆基的不满:

禄山包藏祸心,固非一日;亦有诣阙告其谋者,陛下往往诛之,使得逞其奸逆,致陛下播越。所有人都知道安禄山图谋不轨,但面对那些举报者,李隆基一向不问青红皂白的予以诛杀,由此养虎为患。

更好笑的是,在逃出长安城前,罪魁之一杨国忠也把锅甩在李隆基身上:“人告禄山反状已十年,上下之信。今日之事,非宰相之过。”当然了,宰相就是他自己。

可以说,几乎所有人都知道安禄山之乱是怎么养成的,除了李隆基(当然,他可能是揣着明白装糊涂),随行的禁军们,自然也明白。

到了马嵬驿,又累又饿的禁军将士们处于爆发的边缘:

至马嵬驿,将士饥疲,皆愤怒。史书没有写为何愤怒,但我们可以脑补一下:明明可以把叛军挡在潼关之外,皇帝、丞相偏要瞎指挥,导致沦落到眼下的地步;明明是逃命,你们这些皇亲国戚还摆着臭架子,骑着马、吃的满脑肥肠,我们这些人就饿着肚子,为你们犯下的错误买单?

群情激奋之下,若不能及时疏导,很容易导致兵变,禁军的统领、龙武大将军陈玄礼灵机一动:

陈玄礼以祸由杨国忠,欲诛之。于是他向太子李亨提出了自己这个想法,但“太子未决”。巧的是,随行的吐蕃使者正向杨国忠投诉没东西吃,一些军士趁机大呼:杨国忠勾结胡人作乱!军人们的情绪瞬间被点爆,他们杀掉杨国忠,将其脑袋顶在枪尖上示众,其他的杨氏贵戚也被诛杀殆尽,御史大夫魏方进被一同被杀、宰相韦见素受伤,其后乱军趁势直接将身在驿站建筑物内的李隆基等人团团包围。

接下来的情形相当微妙:李隆基亲自走出门,下令将士们收队,没有一个人搭理他;他只好让高力士出来接洽,陈玄礼的回答是:“国忠谋反,贵妃不宜供奉,愿陛下割恩正法。”

李隆基犹豫不决之际,京兆司录韦谔说了一句话:“今众怒难犯,安危在晷刻,愿陛下速决!”其后他更是急得趴下磕头,甚至满头鲜血。

也难怪他会如此着急:众怒难犯、危在旦夕,你再不下定决心的话,大家都别想活!

接下来的情节大家很熟悉,李隆基让高力士将杨贵妃缢杀,让陈玄礼等人进来验尸;陈玄礼等人山呼万岁,队伍顺利整顿完毕,挥师西进。

马嵬驿兵变,看似是陈玄礼带头,但我们要搞清楚他的身份:他是陪着李隆基长大的老部下,在40多年前,他曾陪同李隆基发动政变、夺取政权;李隆基称帝后,立即封陈玄礼为龙武大将军,掌管禁军六军,负责整个皇宫的安全保卫。可以说,陈玄礼是李隆基心腹中的心腹。

这样的人,是不可能背叛李隆基的;只有这一个可能:他是以军人统帅的身份,以站在军人们的立场出发,用杨氏一族为替罪羊,帮助李隆基化解了兵变危机。如果统领禁军的不是他、或者他的反映太慢,李隆基在马嵬驿很可能会凶多吉少。毕竟那时,做了几十年太子的李亨已经虎视眈眈,借着兵变掌权,对他来说无异于千载难逢的机会。(不然为啥陈玄礼提议杀杨国忠时,李亨一直不吱声?)

这也正是马嵬驿兵变后,陈玄礼仍旧身居高位的原因。

所以,李隆基不可能保住杨贵妃;若他坚持不放人,结果可能连他自己也得一起完。

杨贵妃是不是真的在马嵬坡被赐死?唐玄宗为什么救不了她?

杨贵妃死于马嵬坡,葬于马嵬坡,在官方文书中,应已确定无疑。但杨贵妃不曾死的传说,在当时即已有了。有人说,她并没有死,在安史之乱的时候,杨玉环被日本商人趁返国之机弄到了日本。至今日本还有许多关于杨贵妃的传说、器物、庙宇、坟墓及好几本有关她的书。一说杨贵妃东渡,侍女从人,大多死去,杨贵妃到达日本后不久亦死。另一说,杨贵妃受到日本礼遇,还有一些故事留下。亦有说杨贵妃到了日本之后,仍有信息托遣唐使带给玄宗……

各种说法也不相同,从史书的缝隙中找线索,这都有可能。

马嵬兵变的最根本目的只在除去杨国忠,迫杨贵妃死,旨在损玄宗的尊严。验尸云云,叛军之将陈玄礼不会认真。再者,陈玄礼以一个军人叛迫皇帝之后,如再认真验看贵妃遗体,亵渎之罪大矣。这方面,史书所载亦已很明白:四军将士闻杨贵妃死讯即欢呼,陈玄礼免甲胄而拜,说明他们并未去验看杨贵妃的遗体。

杨贵妃被缢,执行者是内侍们,可能缢至气绝而未毙命。以杨贵妃死而解围罢乱,皇帝不忍看,皇帝走后,贵妃复苏。杨玉环待人仁厚,内侍们定会设法救援。往返途中的寿王李瑁和高力士,肯定也会施以援手。所以不曾死也确系可能。

杨贵妃是不是真的在马嵬坡被赐死?唐玄宗为什么救不了她?

杨贵妃是死是活,这己经是历史悬案,因为,当事者高力士并没有在史书中留下片言只语,现在的人们只能通过自身的感知来判断,这显然不是历史主义的唯物观。整理各种观点,目前能被大众接受的基本上有3个,一是真死说,二是替死说,三是逃脱说。

公元714年,贵妃的干儿子安禄山(其实比杨贵妃年长)在范阳(今天的北京)起兵,直指都城长安,唐朝的军队虽然抵御,但仍不能阻挡叛军的进攻速度,唐玄宗率众西逃,准备到成都。当西逃大军行到马嵬坡时(今陕西兴平市西),土兵们集体哗然,首先杀掉了杨贵妃的哥哥杨国忠,然后要求皇上杀了杨贵妃。这个突发事件,对于惊弓之鸟的玄宗来说,早己六神无主,杀吧,杨贵妃是自己的宠妃,早己成为自己生命的一部分,不杀吧,士兵们又逼得紧,自己的性命都可能难保。

还是玄宗的宦官高力士看出了原委,他请旨将杨贵妃有自己处置,玄宗准旨,高力士把杨贵妃带到屋里后,一个时辰后,命人将裹得严严实实的人抬出来,然后草草下葬在马嵬坡下,并对外宣布,玄宗己赐死杨贵妃,这时的唐朝大军才得以安静,誓死保卫唐玄宗。此时,已经是公元715年11月,己经是北方的冬季。

关于杨贵妃是否死亡,民间有多种传说,我们不妨分析一下:

坚持真死亡的人认为,玄宗下旨,高力士不敢不执行,并由军队监杀。反对者认为,玄宗下旨不假,但高力士杀杨有假,玄宗与高力士私下商量好放走杨贵妃,至于军队派人监斩,是问当时军队中下层军官及士兵,有谁能夠见到杨贵妃的容颜。那么死亡的人是谁呢?最大的可能当然是服待杨贵妃的宫女,有人会问宫女不怕死吗?其实在古代,这些宫女都是私人财产,她们宁愿为主子死亡以换取家族的荣耀。也有人认为高力士通过日本派到唐朝的使节,并通过该使臣将杨贵妃带到日本去了,近年来还有一个叫栗原的日本演员自称为杨贵妃的后代,关于日本一说,本人并不赞同,杨贵妃与玄宗生活在一起那么长时间都没能生儿育女,她到日本后就能生养?在当时医学条件下显然不可能。

八年的安史之乱结束后,玄宗成为太上皇,高力士仍是玄宗宦官,这个主仆两人低调地生活在一起,公元762年,玄宗死,高力士处理完后事,随及吐血而亡,追随玄宗而去,从这个举动看,高力士也不会忍心杀死杨贵妃,如果是说玄宗的旨意救了杨贵妃,倒不如说高力土保护了杨贵妃,直到老死。(图片来自网络)

杨贵妃是不是真的在马嵬坡被赐死?唐玄宗为什么救不了她?

自古红颜多薄命,这句话也许听起来有些让人无法接受,然而历史上的很多故事,确实就是这样让人心碎,比如唐朝时期的杨贵妃就是如此,原本她并没有招惹谁,只是因为自己长得太美,因此最终红颜薄命了。

马嵬坡之变中,唐玄宗无能为力,只能让杨贵妃成为替死鬼,可是很多人一直以来都认为实际上马嵬坡之变中,杨贵妃并没有死,而是唐玄宗救了她,那么我们今天就来分析一下,在那样的情况下,是否唐玄宗真的可以救杨贵妃?

暴风雨前的安宁杨玉环与安禄山两人玩得好生自在,自从安禄山成为杨玉环干儿子后,两人经常双双进入杨玉环寝宫,直到半夜之后安禄山方才离开,宫中早已闹得沸沸扬扬,不过李隆基并不在乎,因为此时此刻,李隆基正在私会杨玉环的姐姐呢。

这边安禄山与杨玉环进行“洗三”活动,那边李隆基与杨玉环姐姐好不自在,他们都希望时光永远停留在这一刻,这样该多好啊。可惜其中就有一个人无法忍受这样的生活,他想要得到杨玉环所有,甚至想要得到李唐江山。

这个人就是安禄山,一个300多斤的胖子,此刻还正在与杨玉环嬉戏玩耍,杨玉环却并不知道这个胖子内心其实已经有了很多非分的想法。安禄山在宫中与杨玉环嬉戏几天后,悄然离开皇宫,李隆基还为他送行,希望他早日来宫中给自己跳舞,其实跳舞是假,主要是安禄山来了,李隆基就有机会去约会杨玉环姐姐了,要不然杨玉环可能吃醋就回老家,那样多尴尬,前边已经有过两次,李隆基内心还有点害怕的。

时隔数日,李隆基以为安禄山要进宫来了,心中还有一些兴奋与激动,自从杨玉环进宫以来,李隆基基本已经不理朝政,国家大事交给李林甫去办,自己戎马一生,也该好好享受一下了,李隆基甚至不知道此时的李唐是什么模样,更不知道安禄山已经拥有李唐三分之一的军队。

等李隆基再次得知安禄山的消息,就是有人前来禀报说安禄山联合史思明造反,李隆基怎么都不敢相信,这个胖子居然会造反,成天和自己在一起有说有笑,甚至他把杨玉环都牺牲了,怎么这个胖子可能会造反呢?

李隆基将来报信的人责怪了一番,叫对方好好核实一下情况,等到李隆基再反应过来的时候,安禄山已经打到长安脚下,李隆基这时候彻底慌了,叫陈玄礼带领一些亲信士兵连夜逃跑,想要逃离长安。

太子李亨得知父亲要起身离开,马上专门组织3000精锐紧紧跟随李隆基步伐,嘴上说着要保护李隆基,心里却在想着李隆基曾经对自己一次一次的打压以及怀疑猜忌,李亨已经受够了这些年当太子担惊受怕的日子,他觉得李隆基已经当了太久皇帝,早应该换位让自己感受一下,而这次是最佳的机会,一旦错失,可能就真的没有机会了。

马嵬坡之变唐玄宗李隆基在高力士与陈玄礼、杨国忠的保护下到达马嵬坡,李亨随后也赶到,将士们像一群丧家之犬,想象着昨天还好好的在长安城享受生活,怎么今天就落魄成这个样子,连吃的东西都没有,多么悲哀。

将士们越想越生气,这一切是谁造成的呢?显然就是李隆基这个皇帝,可是目前他还是皇帝,将士们也不能直接弑君啊,得找一个人来出出气,看看唐玄宗会如何,这个人究竟是谁呢,有人提议说杨国忠乃奸臣贼子,与胡人合伙谋反。

其实这时候杨国忠并没有谋反,但是陈玄礼与李亨交流沟通后不久,便有了一群胡人前来与杨国忠混在一起,刚好这成为最明显的证据,士兵们大喊一声杨国忠造反,遂拿着乱刀冲出去一顿乱砍,很快杨国忠就一命呜呼了。

原本六军不发,此刻已经将杨国忠除掉出了口气,唐玄宗以为一切已经差不多了,是时候继续出发,谁曾想这些士兵居然指着杨贵妃说:“杨国忠是杨贵妃的哥哥,将其杀害之后,怎么还能让杨贵妃留在玄宗身边呢,那多危险啊,不如把杨贵妃一起杀了吧?”

唐玄宗此时十分愤怒,连忙说杨贵妃一直处于深宫之中,跟杨国忠接触不多,没有必要杀人灭口,可是士兵们已经杀红了眼,谁也不听李隆基的话,最后高力士与陈玄礼纷纷劝诫李隆基要为大局着想,李隆基才忍痛割爱,叫高力士将杨玉环带到佛堂赐予白绫自缢,结束后又叫陈玄礼去验尸,方才解决了这场内讧。

关于杨玉环被赐死的过程,《资治通鉴》是这样说的:

上(玄宗)杖屦出驿门,慰劳军士,令收队,军士不应。上使高力士问之,玄礼对曰:“国忠谋反,贵妃不宜供奉,愿陛下割恩正法。”上曰:“朕当自处之。”入门,倚杖倾首而立。久之,京兆司隶韦谔前言曰:“今众怒难犯,安危在晷刻,愿陛下速决!”因叩头流血。上曰:“贵妃常居深宫,安知国忠反谋?”高力士曰:“贵妃诚无罪,然将士已杀国忠,而贵妃在陛下左右,岂敢自安!愿陛下审思之,将士安则陛下安矣。”上乃命力士引贵妃于佛堂,缢杀之。与尸置驿庭,召玄礼等入视之。

由此可见,杨贵妃肯定在当场就已经死亡,因为高力士亲自看着她自缢,还有陈玄礼验尸,重重把关,自然不可能让杨玉环死里逃生,更重要的是,整个马嵬坡之变的幕后主使李亨一直都在紧密关注着事情进展。

等到一切搞定之后,李亨才说自己带着兵马去灵武抵抗安禄山,叫唐玄宗去成都避一避,这样安全一些,可是李亨去到灵武不久,便登基称帝了,李隆基派人将玉玺交给李亨,李亨正式接替李隆基成为皇帝。

而整个李亨登基的过程中,还有一个十分重要的细节就是当时送圣旨给李亨的人正是杨玉环最开始的老公寿王李瑁,李瑁已经等待很久报仇,终于这次送圣旨的过程,可以痛快一场,至于圣旨内容是什么,无人知晓,只知道李瑁告诉李亨可以登基称帝,至于这是不是李隆基本意,无人知晓。

其实在马嵬坡之变中,李隆基已经无法去救杨玉环,因为他自身难保,李亨真正的目标并非杨国忠与杨玉环,而是李隆基本人,马嵬坡之变,表面上是在处理奸臣,实际上就是李亨与李隆基父子二人斗智斗勇,在权力面前,两人的争斗牺牲了无辜的杨玉环,最后杨玉环的去世,也就预示着李隆基政权彻底瓦解,李亨政权正式成立。

结语哪有什么无缘无故的爱与恨,在王室之家,并没有爱情与亲情可言,李隆基对杨玉环如此,李亨对李隆基也是如此,只要可以成为抢夺权力的筹码,不管牺牲与否,并没有人在乎,而李隆基走到最后这一步,又远远离不开他当初对李亨的残忍以及骄奢淫逸的生活作风,可惜一切早已悔之晚矣!

备注:图片来源于网络,侵权必删,欢迎评论留下有趣思想。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。