如何评价理解《七绝-呈父亲》?

《七绝·呈父亲》是毛主席在青年时期的一首诗词,直接反映出了自己的远大志向和父子之情。由于这首诗借鉴了日本明治维新时期著名人物西乡隆盛的作品,所以也称为《七绝·改西乡隆盛诗赠父亲》:

孩儿立志出乡关,学不成名誓不还。 埋骨何须桑梓地,人生无处不青山。

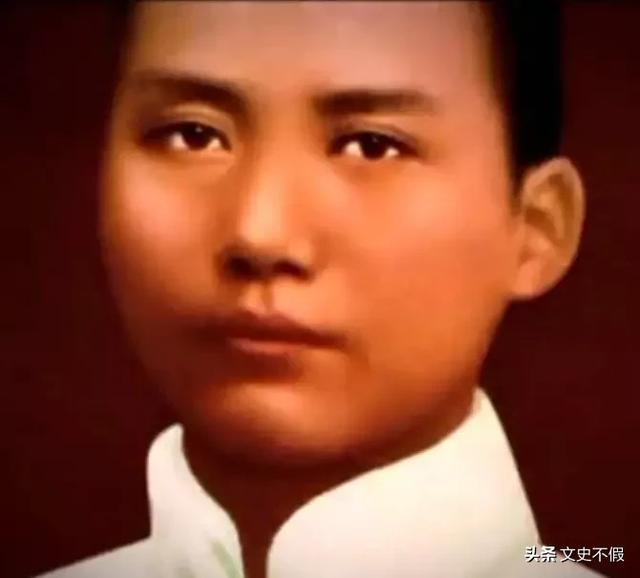

诗的内容一目了然,没有太多好说的,创作于1910年。当时,正值17岁的毛泽东并没有离开过韶山,在红叶漫野和黄花匝地的时候准备去省城长沙求学读书。

满怀豪情壮志的毛泽东有感而发,于是借鉴了西乡隆盛的“赠父亲”,字里行间都抒发了自己的感情。不过,就像大多数的父子一样,他并没有当面交给父亲表达情感,而是将这首诗悄悄夹在了父亲每天都要查看的帐簿里。

直到建国以后,毛主席的表兄文鉴泉赴京探亲时,才将他过去的一些东西上交,其中就包括了这首诗。但是,毛主席认为这只不过是青年时期的一次即兴摘抄而已,直到他本人去世后才被收录进了《毛泽东诗词》。

1984年,也就是毛主席过世八年后,《湖南师院学报》第一次公开发表了这首改编诗《七绝·呈父亲》。接下来,文史不假带您一同回顾历史,回顾毛主席和他父亲毛贻昌之间的父子关系。

毛贻昌(1870年10月——1920年1月),字顺生,号良弼,湖南省湘潭人。毛家的祖籍位于江西,从明朝初年才移居到了湖南,到他这一辈时已经传承了十九代和五百年的时间。

毛贻昌共有五子一女,因为前两个儿子不幸夭折,所以第三子毛泽东就成了他的长子。之后,还有第四子毛泽民,第五子毛泽覃和继女毛泽建。

毛贻昌出生中农家庭,但家境已经败落。15岁时,他迎娶了文芝仪之女文素勤为妻。不过,为了改变家庭的窘境,他在婚后第二年就外出当兵去了,眼见军旅生涯无望后回乡务农,开始打理微薄的家业。

由于前两个儿子早早夭折,所以在第三子毛泽东降生后母亲非常宠爱,唯恐他也像两个哥哥一样不幸。不过,父亲毛贻昌却对毛泽东尤其严格,从来都不娇惯。据毛主席成年后回忆:

父亲是一个严格的“监工”,总看不得我闲着。如果没有帐要记,就叫我去做农活。他性情暴躁,常常打我和两个弟弟。

不过,父亲的这种严厉,反而养成了毛泽东很多的优点,比如勤劳、坚毅、刻苦、简朴等。

因为外出闯荡过,毛贻昌不再单单依靠种地谋生,开始经营一些稻米和猪牛生意。他还清了家中的外债后,开始一点点收购稻谷并碾成大米去镇上出售。而那些残余的谷壳,又被他加工成了麸糠用来养猪,可谓是一举两得。

几年下来,毛家的光景改观不少。毛贻昌骨子里还是一个农民,认为只有田地才是安身立命之本。所以,他开始赎回了祖上的田地,还添置了新的田地,成为当地的富农并开始雇佣一些贫农和佃户劳作。

随着年龄的增长,逐渐懂事的毛泽东开始叛逆,他对父亲唯利是图和剥削别人的做法颇为不满。毛贻昌有一个堂弟名叫毛尉生,家里已经穷得揭不开锅,还患上了严重的肺病,毛泽东对这位堂叔的境况非常同情,总是提供力所能及的接济。

但是,父亲毛贻昌却认为救急不救穷,还乘机收购了毛尉生仅有的几亩田地。此事,对毛泽东的触动甚大,他认为在人吃人的社会中,同族兄弟之间尚且如此,更别提别人了。于是,他树立了读书求学以救国救民的理想,使得父子之间的矛盾更加明显了。

作为一个精明且勤劳的农民,毛贻昌认为读书识字能进行简单计算即可,儿子口口声声的那些个“治国安邦”与自己无关。因此,他对于酷爱读书的毛泽东越来越生气,每每看见他不老实劳作就会训斥和打骂。

为了让儿子安心务农,毛贻昌开始培养他记账本和拨算盘,毕竟家业还是要传给长子的。可是,毛泽东的兴致显然不在于此,父子之间的争执越来越多,毛贻昌甚至骂他“懒惰和不孝”。

十五岁时,父亲毛贻昌和母亲文素勤(文七妹)积极为毛泽东张罗了一桩婚事,将自己的表侄女罗一秀变成了自己的儿媳妇。罗家是韶山的殷实大户,她本人也是身材高挑且容貌端庄,性格温柔善良。

不过,毛泽东却坚决不承认这桩包办婚姻,甚至连娶过门的媳妇一眼都不看。原本还在犹豫是否离家求学,这下更坚定了他前往长沙读书的决心,而这首《七绝·呈父亲》就是在这个大背景下创作的。

毛贻昌虽然对儿子毛泽东存在着封建家长制和武断专行的一面,但同时也充满了父子间的深情。起码,对于儿子执意要求外出读书一事,他就没有坚决的反对,而且还提供了路费和学费。

1919年10月,在母亲文素勤病逝后,毛泽东沉浸在了无比悲痛中,写下了这篇《祭母文》:

吾母高风,首推博爱。远近亲疏,一皆覆载,恺恻慈祥,感动庶汇。爱力所及,原本真诚。......呜呼吾母,母终未死。躯壳虽堕,灵则万古。有生一日,皆报恩时。有生一日,皆伴亲时。......

而丧妻的毛贻昌也非常孤独苦闷,为了略尽孝心,毛泽东将父亲和堂伯一同接到了长沙,为父亲庆祝了50虚岁的生日。生日这天,毛泽东还同弟弟毛泽覃陪着父亲和伯父到照相馆照了一张相,成为他们父子留存的唯一一张合影,显得弥足珍贵。

1920年1月30日,毛贻昌因为急性伤寒病而过世,终年五十岁。而1月17日,毛泽东的恩师和岳父杨昌济也刚在北京过世,他此刻正一面办理着恩师的丧事,一面进行着反军阀的斗争,未能见父亲最后一面,成为了一生之痛。

弟弟毛泽民非常了解兄长的深情,特请毛泽东当年的私塾老师毛麓钟代为题写了挽联:

决不料一百有一旬,哭慈母又哭严君,血泪虽枯恩莫报;

最难堪七朝连七夕,念长男更念季子,儿曹未集去何匆。

毛贻昌过世后,与亡妻文素勤合葬于韶山南岸。他终其一生也不会想到,自己的“三伢子”毛泽东会成为一个足以改天换地的领袖,领导中国人民脱离了“三座大山”的压迫。

建国后,毛主席每次返回韶山时,都要在父亲的遗像前深情伫立许久。他还对随行的罗瑞卿讲:@文史不假

按照我们共产党人的信仰,是不应该提什么鬼神的,应该做一个唯物主义者。但是话又说回来,父亲给了我生命,下次再回到韶山还是会过来的。

如何评价理解《七绝-呈父亲》?

导语

《七绝·呈父亲》这首诗是毛主席去世以后,才公开发表的。据毛泽东的表兄文鉴泉和表弟文东山证实,年轻时的毛泽东主席确实有“赠诗”这回事。这首诗最初见于1984年的《湖南师院学报》。后来又被其它著作所引用。该诗既反映了对父亲的深情厚意,也表达了青年毛泽东远大的抱负和志向。那么,在当今时代我们又应该如何看待毛泽东主席年轻时所写的这首诗呢?

这首诗的写作背景1910年深秋,正是红叶漫野、黄花匝地的时候。正值十七岁的毛泽东,准备离开自己从小生活着的闭塞的韶山,去省城长沙求学。能够到外地去求取学业,能够到广阔的天地间去锻炼,年轻的毛泽东内心十分激动。年少气盛的毛泽东在对未来的无限憧憬中,写下了这首大家见到的诗。而且立下誓言,不成功就绝不还乡。这是毛泽东主席人生历程中的第一个转折,激动的心情洋溢在字里行间。

只是年轻的毛泽东,改写好这首诗后,并没有光明正大地交给自己的父亲,而是在临行前,暗自夹在了他父亲每天都要查看的帐簿里。我们或许可以理解此时毛泽东主席的内心世界:积贫积弱的中国满目疮痍,好男儿就应该志在四方。可这样的话不能给父亲当面说,知子莫如父,从小就性格倔强的毛泽东,需要更广阔的舞台去闯荡。(以上材料根据《毛泽东传》转引记述)

这首诗的创作渊源毛泽东创作的这首诗,据说是根据日本明治维新时期政治活动家西乡隆盛青年时代的诗略加修改而成的。传说西乡青年时立志的诗,翻译过来的原文是:

男儿立志出乡关,学不成名死不还。埋骨何须桑梓地,人生无处不青山。

西乡隆盛是日本明治维新时期著名的“维新三杰”之一。面对积贫积弱的中国,毛泽东以他的原诗为底稿进行修饰,也符合年轻毛泽东的性格和时代特征。只是西乡隆盛的这首诗,也不是他的原创。西乡隆盛也是引用了日本幕府末年倡导尊王攘夷运动的僧人月性的原诗。僧人月性的原诗题目是“锵东游题壁二首”,诗的原文是:

男儿立志出乡关,学若无成不复还。埋骨何期坟墓地,人间到处有靑山。

西乡隆盛对月性的诗进行了引用修改,毛泽东又对西乡隆盛的诗进行了再次修改润色。毛泽东主席的这首诗原文是:

孩儿立志出乡关,学不成名誓不还。埋骨何须桑梓地,人生无处不青山。

年轻的毛泽东将西乡隆盛原诗中的“男儿”改成了“孩儿”,将“死不还”改为“誓不还”。这样的修改是符合毛泽东的性格和处境的,双亲健在,用“死”字会让长辈伤心。这样的修改,表达了年轻的毛泽东所与人俱来的远大抱负和志向,也表达他对自己父亲的深厚感情。

正因为有上面的渊源,所以这首诗又称为《七绝·改诗赠父亲》。

这首诗的后世评价这首诗首先是一首改编诗。通过上面的梳理,我们知道这首诗是是根据日本明治维新时期著名政治活动家西乡隆盛借自月性和尚用以自勉的一首诗略加修改而成。年轻的毛泽东踌躇满志地做了改动,以此表达自己远大的志向和对父亲的深厚感情。

这首改编诗反映了主席早期的人生志向。仅有十七岁,年轻时的毛泽东主席就有了心忧天下,立志四海为家的志向。主席在诗中写道:人生无处不青山。从小立志天下、胸怀天下的毛泽东主席,和年轻的周恩来总理在学生年代所说的“为中华崛起而读书”何其相似。

用青山来表达诗人的情怀,古已有之。北宋大诗人苏轼在经历人生磨难时,曾经在写给弟弟的诗中说:“是处青山可埋骨”(出自苏轼《御史狱中遗子由》)。陆游也有诗说:“青山是处可埋骨”( 出自陆游《醉中出西门偶书》)。祖国的大好河山正在经受磨难,正需要有志青年去奋发图强。

这首改编诗反映了主席对于父亲的深厚感情。这首诗是年轻的毛泽东主席于1910年赠给父亲的一首七绝诗。年轻的主席始终以天下苍生为已任,始终以为人的一生就是要奋斗。所以他曾在另一首早期诗中说:与天斗,其乐无穷;与地斗,其乐无穷。而父母心中总是牵挂儿女,儿女心中更是眷恋父母。但为了人生理想,只能踏遍青山,远离父母。主席的心中,始终有一种对于父母的深沉的爱,萦绕心际。

结语年轻的毛泽东,十七岁以前并没有离开过韶山冲,但从小勤奋好学,已经涉猎过日本维新时期的书籍,所以才有了这首改编诗。年轻的毛泽东,还未走出韶山冲,就已经有了以天下为已任的胸怀和放眼天下的视野。

踌躇满志的毛泽东,离开闭塞的韶山冲去长沙求学。想要在广阔的天地中接受锻炼,而且立下誓言,不成功绝不还乡。这是他人生历程中的第一个转折,所以在激动之余,才有了这首改编诗作。从此,中国的民主革命进程就与毛泽东主席一生的不懈奋斗连在了一起。这首《七绝·呈父亲》改编诗,就是主席开始踏入革命征程的最好见证。

如何评价理解《七绝-呈父亲》?

伟人志向冲云天,少年即显志高远。

别离父母闯世界,不恋乡情出韶山。

遨游湘江中流水,求学长沙万卷览。

投身革命信马列,赴沪创党南湖船。

历经血风与醒雨,革命意志似钢坚。

九死一生扶安危,六位亲人热血献。

扭转乾坤换日月,振兴中华开新元。

公者千古万民念,留下光辉照人间。

如何评价理解《七绝-呈父亲》?

毛主席这首《七绝.呈父亲》,其实原诗名为《七绝.改西乡窿盛诗赠父亲》。那西乡窿盛何许人?

西乡窿盛,日本江户时代的萨摩藩武士、军人、政治家,明治维新变法的三杰之一。

他一生既光荣显耀又悲壮凄凉。早期因功勋卓著,被封为大将军,后因与他人政见不合受排挤而两次流放,不得已私办学校。最后,又被旧部萨摩藩士族推为首领发动西南战争,兵败而亡。

虽然说他是日本《最后一个武士》的主人公,但他很欣赏中国人,而我们中国也有不少仁人志士崇拜他。这是为何昵?他视中国文化为自己的精神支柱,其名言为“敬天爱人”。

他将宋代陈龙川之言“推倒一世之智勇,开拓万古之心胸”作为座右铭,也赞誉宋代的司马光:“为人当学司马温公,无一事不可与人道。”

……。

“月照西乡,吾与足下分任之。”他,是梁启超向往并成为的人物。

英雄所见略同。他,是今青年毛泽东热血沸腾的人物,改了他的诗,就表达志向远大的理想和不折不扣的革命精神。

……。

这一切源自于西乡窿盛的立志诗,原文如下:

男儿立志出乡关,学不成名死不还。

埋骨何须桑梓地,人生无处不青山。

“男儿”改成了“孩儿”,“死不还”改成了“誓不还”,可见年轻的毛泽东不一般,立大志且有决心。那毛主席这首《七绝.呈父亲》如何理解呢?大家可否记得《咏蛙》,毛主席是这么说的:“春来我不先开口,哪个虫儿敢应声”。在这气势磅礴的氛围里,我们清楚地知道青年毛泽东的定力深厚!

那么,他写这首《七绝.呈父亲》时,刚刚好十七岁(1910年秋)。当时的毛泽东正准备离开交通不便、信息闭塞的韶山冲,去繁华都市长沙学习。在临走时,为了不让父亲惦记,同时,也为了道明自个的心思。于是,改了西乡窿盛的诗,夹在父亲每天必看的帐薄里。

孩儿立志出乡关,学不成名誓不还。

埋骨何须桑梓地,人生无处不青山。

从这首诗创作背景来看,我们不难理解毛主席当时的心情,立志是自己的事,勿须父辈指引而成。这就是他人生的第一个转折,虽然说有点武断,但他也不忘了父亲的恩情,遂以赠诗明志,坦露了心迹。

这是一个儿子对父亲的交待,也是一位青年俊杰即将投身革命的开端。毛主席为中国人民的解放事业操碎了心,万里长征,步步惊心,五大战役,又指挥若定……一切的一切都与这首《七绝.呈父亲》有关。

附记:这首诗见于《湖南师范学报》1984年第一期的一篇论文中,还有见于1984年9月29日《周末》载向真《毛泽东改诗赠父亲》。

汽笛一声肠已断,从此天涯孤旅?

人生病,天知否?

——毛泽东《贺新郎.赠杨开慧》

如何评价理解《七绝-呈父亲》?

毛泽东这个从湖南韶山冲小山沟里走出来的世纪伟人,从青少年时期就富有胸怀天下的远大志向,显露出了过人的天资。无论私塾、小学还是师范学校的老师,无不称之为奇才、大才、栋梁材,实事也验证了毛泽东的雄才大略。

1910年秋天,16岁的毛泽东考入了湖南湘乡县立东山高等小学堂,第一次离家到外面闯世界就留下了“孩儿立志出乡关,学不成名誓不还;埋骨何须桑梓地,人生无处不青山。”的壮美诗句,展现了毛泽东强烈的报国情怀和雄心壮志,是毛泽东走向光辉灿烂一生的奠基礼。

同年,毛泽东在湘乡东山高等小学堂入学考试时根据考题“言志”,作了一首更加自信和霸气的《咏蛙》诗:“独坐池塘如虎踞,绿荫树下养精神。春来我不先开口,哪个虫儿敢作声。”字里行间透射着一个睥睨天下、惟我独尊的“天子”形象。校长李元甫阅后大加赞赏,说:“我们学校取了一名建国才。”

这些诗句同后来的“问苍茫大地谁主沉浮?”“数风流人物还看今朝!”等众多毛泽东诗词作品是一脉相承的。无不折射出毛泽东的伟人气质,是毛主席领导中国人民从胜利走向胜利的根和魂。

如何评价理解《七绝-呈父亲》?

古人云“诗言志”,这是毛主席少年时所作的诗,也是走出家乡韶山冲时毛泽东的立志之言。

这是1910年毛泽东前往湘乡县东山高等小学就读时,改的写一首赠给父亲的诗,全名为《改西乡隆盛诗赠父亲》,表达了自己渴望干出一番大事业的雄心壮志,而不是在家子承父业。尽管他知道父亲并不支持他这样做,但少年毛泽东还是义无反顾地走出去,走到大山以外的世界去闯荡。

此诗写于辛亥革命前夜,少年毛泽东目睹国家衰败黑暗,官府腐败、民不聊生,激起了他的忧国忧民之心,于是就渴望走出韶山冲,走出旧式的私塾教育,去到乡外的新式学堂接受现代教育,学习新的文化和科学知识。

“孩儿立志出乡关,学不成名誓不还。”此句点名自己的志向,要出去读书,唯有读书才能明理,才能获得在社会上奋斗从而改变社会的能力。读书金榜题名对于他们那个时代的年轻人来说是普遍的渴望和追求。毛泽东的这句话也有表达决心、安慰父亲的意思,让父亲放心,自己出去一定会刻苦努力、学有所成,否则就“誓不回”。

而“埋骨何须桑梓地,人生无处不青山”,这句诗就有一个比较大的转折,表明了自己远大的志向和四海为家的决心。这里面所要表达的思想应该是父亲所无法完全理解的,这是心忧天下,为改变这个黑暗的、民不聊生的社会所立下的壮志,不把自己的人生局限于家乡附近的“桑梓”之地,而是把自己置身于祖国的大好河山之中。

结语:这首17岁的少年毛泽东离开家乡诗以言志的作品,与1959年终于再回韶山写下的《七律.到韶山》遥相呼应:别梦依稀咒世川,故园三十二年前。……为有牺牲多壮志,敢教日月换新天。两首诗词见证了一代伟人毛主席半个世纪惊天动地、天翻地覆的光辉奋斗历程。内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。