为什么说乾隆的文字狱到了登峰造极的地步?

所谓的文字狱,就是统治阶级为了禁锢被统治阶级的思想和意识而采取的高压政策。很多人认为,文字狱只出现在中国的旧社会,其实这是错误的,因为它存续于世界的不同时期和不同地域,只是在中国的表现形式更加明显罢了。

中国古代的文字狱出现很早,而且延续了很长的时间,不仅禁锢了思想,而且堵塞了言路,甚至延缓了科学文化的发展。其中,尤其以清朝的文字狱危害最大。

接下来,我们一起走近“文字狱”,深入了解它的形成和发展历程,以及对于后世产生的深远影响。

我国最早关于文字狱的记载,大致可以追溯到春秋时期。在公元前548年,齐庄公与自己臣下崔杼的妻子私通,被崔杼得悉后联合棠无咎发动政变,被诛杀后改立其弟杵臼为齐国新君,史称“齐景公”。事发后,齐国史官据实在竹简上记载:

崔杼弑其君。

不过,崔杼为了避免自己在后世留下弑君的恶名,便以“记载不符史实”为由,下令斩杀了这名史官。而这次记载,就成为中国历史上最早关于文字狱的记载,此后才越来越多的出现关于类似事件的记述。

伴随着历史的发展,从春秋时期到了战国时期,关于文字狱的记载屡屡出现。但是,第一次大规模的集中出现,还得从秦始皇统一六国后的焚书坑儒说起。据《史记·秦始皇本纪》记载:

非秦记皆烧之,非博士官所职,天下敢有藏诗书和百家语者,悉诣守尉杂烧之。有敢偶语诗、书者弃市,以古非今者族,吏见知不举者与同罪。

通过焚书坑儒,秦始皇在实现疆域统一的同时,又完成了思想和文化的统一,为国家大一统局面的形成提供了强有力的支持。不过,由于手段决绝,力度过大,这次事件也为秦朝的消亡埋下了巨大的隐患。

秦朝在短暂的统一后灭亡,以后历经了两汉、魏晋、隋唐、两宋和元明各代,都有关于文字狱的记载,从来就没有消除和间断过。只是,这些历史时期的文字狱并没有形成太大的规模,更没有造成太大的危害。

满清入关替代明朝后,中国的封建君主专权达到了鼎盛。特别是,作为经济和文化都明显落后的满族入关统治中原,对于自己的统治地位非常担忧,因此提出了“尊满抑汉”的治国理念。

在这种反动和威压之下,自然引起了各民族的强烈抵制。自然,拥有最多人口和最先进文化的汉人首当其冲,纷纷反抗满族的落后和腐朽统治。

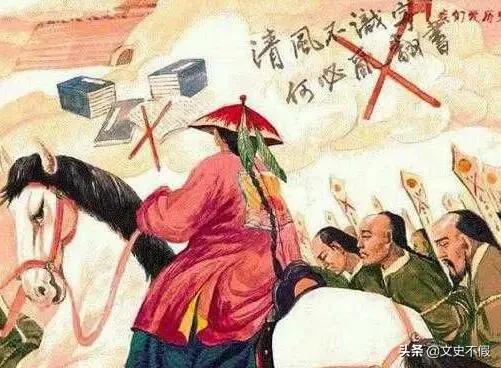

对此,满族统治者自然不会善罢甘休,为了加强思想控制,为了打压反抗意识,满清政府掀起了越来越多的文字狱。基本上,这种文字狱贯穿了整个满清王朝的始终,前后持续了二百多年,以康雍乾时期最为严重,特别是乾隆时期达到了顶点。

在康熙和雍正时期,文字狱虽然多次出现,规模也不小,但总计也就三十多起,涉案数千人。但是到了乾隆时期,文字狱的数量和规模迅速扩大,达到了一百三十多起,株连人数达到了数十万人。

满人入关以来,历经了顺治、康熙和雍正三朝,到了乾隆执政时期,政权已经延续了一百年。而且,刚刚结束了康熙和雍正的两朝盛世,统治基础已经完全稳固,按理说实在没有必要继续推行文字狱。

在乾隆登基的元年,他的确也表现得非常宽容和大度,丝毫没有要大兴文字狱的意思。当御史曹一士上疏痛陈清朝前期的文字狱弊病时,乾隆当即表示了准许之意。据《请宽妖言禁诬告疏》记载:

若以此类悉皆比附妖言,罪当不赦,将使天下告讦不休,士子以文为戒!殊非国家义以正法,仁以包蒙之意也。

乾隆帝一向自傲,尤其在文化方面更是对自己颇为自信,感觉琴棋书画都样样精通。他一生附庸风雅,光诗作就有四万多首,而且特别热衷于题字和作跋,搞得“乾隆御览之宝”到处都是。

不过,到了乾隆十六年前后,朝中的局势出现了微妙的变化。当一封署名为孙嘉淦的奏折出现时,彻底引起了朝中的震荡,因为奏折中提到了乾隆帝的失德之举。

自诩为“朕一书生皇帝耳”的乾隆,向来都认为自己是英明神武的封建帝君,怎会受此羞辱,于是立即下旨严查。

经查,这封奏折的署名虽然为孙嘉淦,但他却坚决否认,而从字迹来判断也绝非他的手笔。在封建社会中,假冒署名向皇帝上奏,无异于是一次公开的欺君之举。

从此开始,乾隆隐隐感到了一丝统治的危机,他开始怀疑自己之前的宽容之举是否得当,是否太过宽纵。于是,他开始越来越担忧满汉之间的民族矛盾,毕竟“非我族类,其心必异”的道理还是显而易见的。

案件查证了一年多,直接缉获上千人,间接牵连近万人,可依然还是真相未卜。乾隆在无奈之下,只得草草结案,将江淮千总卢鲁生父子定为主犯后就凌迟处死了。

不过,“伪奏折案”虽然结案了,但乾隆心中却始终未曾真正放下,开始在思想上和文化上都加强了管控力度。

到了乾隆中期后,朝廷要求重点查缴所谓的“悖逆事件”,甚至不允许在诗句和文章中出现“狄”、“夷”、“蛮”、“明”、“胡”和“日”、“月”等字眼,一经发现就从重治罪。

在这种背景下,又出现了“徐述夔案”、“胡中藻案”等大型的文字狱。

受这种高压文字狱的威慑,所有的读书人都变得循规蹈矩。除了参加八股取士外,再不会有自己的思想和主张,极大地禁锢了社会进步,彻底使得士人沦为了封建帝制的奴隶。

而与此同时,西方国家却处于剧烈的激变期,在思想启蒙运动的影响下,各国都先后挣脱了封建制度的束缚,逐步走上了资本主义的发展之路。

不可否认,清朝的文字狱,尤其是乾隆时期的文字狱,成为中国在近代遭受欺凌和压迫,以及一步步沦为半殖民地和半封建社会的重要原因。

为什么说乾隆的文字狱到了登峰造极的地步?

清朝统治者为加强思想统治,推行文化专制主义,先 后采取了许多措施,使用了各种手段。其中措施与手段之一,便是大兴文字狱。清朝前期的文字狱肇于顺治、渐 于康熙、烈于雍正、乾隆间。随着时间的推移文字狱的规 模、内涵、背景不断升级,酷烈程度也愈演愈烈,最后成为顺治朝文字狱在数量规模上没有办法同后来康熙雍正乾隆三朝相比,处罚相对也不是太重,到了康熙朝,在 顺治朝处理文字狱的基础上,满清的官僚逐渐掌握了对 付不愿与之合流的汉人,尤其是汉族知识分子的方法。

但是这个阶段来说手段还不是特别老练,不比后朝连兴150件文字狱那样老辣从容。譬如《续金瓶梅集》案,说 作者反清,其实迹象明显,但是只因为作者在书名上做了 改动,又结交了官府很快就被放了出来。《嶙云集诗案》案更是只因为选录诗家太多无法查出就不了了之。比之乾隆朝的因一句话而定罪杀人来说,康熙朝的文字狱还 算是比较宽容的。康熙亲政以前鳌拜掌权的时候,就有所谓“明史案”,不仅作者、资助者被杀被放,连印刷刻字的工人,只要是书上列上名字的人都被株连到,整个清朝刻字工匠不敢 将自己的名字刻在所雕之版上,可见其影响多么剧烈。

康熙杀掉鳌拜之后,文字狱却继续在搞,《南山集》案是其 中的典型,前后被杀百余人,许多汉族文化精英受到迫^ 害,名儒孙奇逢、顾炎武都被牵连到。 康熙朝还杀技术型知识分子,本来这些人于政治上没有危险,但是还是遭到文字狱的横祸。譬如名医朱方旦,就是因为提出人的神经中枢是脑而不是心这点现在 看来的常识,而被杀害。另外,有人对评书的说唱形式作了点改进,也被杀了头,这两件事情充分反映了清朝对于接下来到了雍正朝,文字狱搞得更加惨烈。

雍正朝十三年,在案的文字狱就达到20多起,数量虽然没超过 乾隆,但是密度却也是仅次于乾隆。而且多为大案、重案 动辄牵连百数,而且比之康熙朝,连清朝自己任命的官员 也开始遭文字之祸。像查嗣庭案、曾静案,都是祸连百口、轰动全国的大案。而且案件不再像康熙顺治那样点 到为止。雍正几乎已经把刑狱发展成了一门“艺术”。有 的案件一查再查不断扩大,不断株连,譬如查嗣庭案,原来只是发配,后来查抄日记查出怨望之词,再后扩大株连,最后搞得整个海宁鸡飞狗跳,人人自危。

乾隆朝,文字狱到了登峰造极的地步。乾隆执政六 十三年,文字狱130多件,不但把科举考试弄得乌烟瘴 气,把民间的书籍几乎烧得干干净净,把中国人的思想境界弄得非常低,没有一点自由的空气。由于大兴文字狱,文人学士不仅不敢抒发己见,议论 时政,即使是诗文奏章中有一言一句的疏失,也有招致杀 身灭族惨祸的可能,这就使得他们放弃了与现实关系较为密切的义理经济方面的探讨,而把时间和精力用在古 代典籍的整理上,寻章摘句,逃避现实。知识分子的这种态度,受到了朝廷的欢迎和鼓励。因为封建统治阶级竭 力想培养思想锢蔽、眼光狭隘的驯服奴才,以巩固它们的反动专制统治。

为什么说乾隆的文字狱到了登峰造极的地步?

因为乾隆朝的文字狱到了疯狂甚至是魔怔的地步了啊。

整个乾隆朝文字狱达到130多次,而乾隆总共也就是60年皇帝,平均每年都要搞2次,这种频率和总数是赤果果的碾压历朝历代。

比如“徐述夔”案,说白了就是这人死后,他的儿子为纪念老爹就弄了一本诗集,里面有一句“举杯忽见明天子,且把壶儿抛半边”,然后全家就死绝了。还有著名的“古稀老人”案,更是无厘头至极,一个官员退休后向乾隆上了折子,然后因为在折子中自称“古稀老人”,这可完蛋了,乾隆直接就怒了,因为乾隆认为自己已经是古稀老人了,现在竟然还有人自称“古稀”,这是大不敬,所以就一个字,杀!

甚至是在书籍中如果有通过牵强附会的字眼,能跟明朝联系上的,那就是心向前明,是谋逆大罪,比如夺“夺朱非正色,异种也称王”,因为明朝又叫朱明王朝,所以这就是心怀明朝,然后辱骂满清,那就完蛋了,直接全家死绝。

可以说,清朝对汉人的压制是全方面的,剃发易服只是表面,恐怖的文字狱才是摧毁文人风骨的有利武器,从此文人士大夫只能歌功颂德,再也不敢做一点的批评,整个民族的脊梁就是在这里断的。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。