按理说,世界航空强国也不少,为何只有中美两国飞机研制DSI进气道,这项技术难在哪?

我国现在可谓是一个第一流的航空工业强国,虽然还不能和美国平起平坐,但是手里也有很多只有中美两个国家才掌握的先进技术,其中之一便是这个DSI进气道技术。该技术,目前只有美国的F-35,我国的歼-20、枭龙FC-1、歼-10B/C、教练-9等5种战斗机使用,他现在成为检验一国航空工业水平的硬杠杠了。

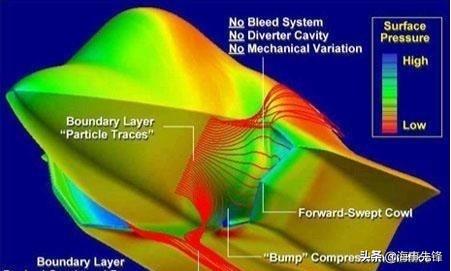

图为F-35战斗机的DSI进气道设计,图中可见他对气流的影响效果。

DSI进气道,在我国叫做“蚌式进气道”,专业名称为三维鼓包式无附面层进气道,他使用一个在发动机进气道口的鼓起部分,取代了过去发动机进气道口的附面层、隔板、排气口等设备,减轻了飞机重量,提高了进气效率,改善了隐身性能,实在是不可多得的先进技术。但是这个看似简单的鼓包,却内涵有高深的科技。

战斗机的进气道是用来给飞机的发动机提供足够的进气量的,这是非常关键的子系统,因为发动机的性能和实战发挥,直接决定了战斗机的技术性能,以及实战的表现。发动机的推力是实验室测得的推力,要在战斗机上发挥出这个应有的推力来,其实并不是那么理所当然的事情,因为飞机在飞行的过程中,为了让发动机持续稳定的工作,就需要克服气流在机体的粘滞作用,让进气道为发动机提供足够的空气流量。

图为美国的F-16DSI进气道测试飞机。

空气是一种流体,在飞机飞行速度较快的时候,气体在机体附近和机体接触、摩擦,导致流动速度放缓,而飞机附近的其他气流则速度较快,如果不克服这一现象,那么紊乱的气流进入进气道,就会导致发动机进气不够持续和均匀,也许得不到足够的空气燃烧,导致发动机喘振、震颤,最终发生事故。

图为DSI进气道对气流的影响。

在传统的进气道上,一般使用隔板把进气道和飞机表面隔离开来,距离一般有10多厘米,这个缝隙内还需要加入一层附面层,同时需要为进气道内加入调节板、排气机构等设备,是一套复杂的机械结构,其全系统重量达到了数百公斤,对于重量控制严格的飞机来说,实在是一种浪费。再者,这些笨重的结构,影响了飞机的隐身,因为他们的存在,导致飞机气流摩擦升温,同时造成飞机机体的不连续,让进气道成为类似于附着物的设备,增加了飞机的雷达反射面积。

图为在风洞中测试的歼-10B战斗机气动模型。

而DSI进气道,使用固定或者可动的鼓包设计,对迎面的气流进行预先处理,他的锥形前端可以发挥出类似于马赫锥的作用,将气流切割,减少了飞机的飞行阻力,也避免了气流在机体表面的粘滞效应,气流沿着鼓包的外形路线进入进气道,这样飞机就能快速得到足够的空气流量。这一设计有效的降低了飞机的重量,根据我国的计算,枭龙04号原型机因为采用了DSI设计,一下子节省了300公斤左右的重量,这些重量用于燃油,有效的提升了飞机的航程,使得轻型战斗机FC-1枭龙,拥有了超过中型战斗机歼-10A的航程。

图为F-16战斗机测试DSI进气道,美国的DSI设计比较夸张。

同时,我国也在歼-20的进气道内使用了更加先进的可调式DSI进气道,这种进气道可以根据飞机的不同飞行姿态,合理的调整自己的鼓起角度和部分,以智能化的调整,来使飞机始终保持充足的动力。但是可调式的DSI进气道需要飞机的传感器对飞机的姿态、周边的气流环境有一个精准的掌握,然后根据飞行员的操控来进行随动式的调节,对整个飞机飞控系统的自动化、智能化水平要求极高。

图为F-22A战斗机进气道和机体之间的巨大空隙,非常影响隐身。

但是,DSI进气道虽然很优秀,却并不是每一个国家都能掌握,目前,世界上也只有中美两个大国拥有,原因就在于他对材料技术、加工技术、空气动力学技术、仿真测试能力有非常高的要求。有人要说了,DSI的气流特征不是吹风洞吹出来的吗?确实,吹风洞可以检测DSI设计的合理性,对其鼓包的大小、位置、突出的角度和形状有一个精准的设计,但是,如果没有精准的计算能力和设计能力,再多的风洞测试也没有用。

图为日本心神战斗机的进气道设计,可见其进气口和机体之间的空隙非常大。

就比如说,体检是来测试身体健康的,查找存在的问题,以便于对症下药的解决问题,但是如果一开始就没有一个健康的身体,那是怎么体检都不会有好的结果的,风洞和体检一样,都是验证结果,而非直接造成结果。那么如何去精准的计算DSI的鼓包设计呢?那就需要用到先进的物理模拟软件和超级计算机的运算了,依靠超级计算机对各类物理数据的精准运用,输入各种环境影响因素,才能得到最优化的DSI鼓包设计,包括位置,只有先设计合格,才能在风洞中进行微调,得到最优方案。

图为歼-20战斗机的DSI进气道设计,这是一种可调式的DSI进气道。

中美两个大国之所以率先掌握了DSI进气道技术,就在于两个大国率先掌握了先进的超级计算机设计、制造能力,在世界前十的超级计算机中,两国占据了半壁江山,而在最新的大数据技术上,中美也走在世界前列。由此可见,未来的先进技术必然不是简单依靠人脑的运算就能完成研发,必须要借助智能化、高效率的超级计算机来计算解决问题,先进科技的发展已经超出了人的生物力的能力范畴,没有超算就没有DSI进气道。

图为歼-10B战斗机的DSI进气道设计。

所以,虽然中国、法国、美国、俄罗斯、英国等都是航空工业强国,但是只有中美是超算强国,因此,只有中美掌握了DSI技术,未来,还会有更多的超算设计结果被应用在航空领域,最终,那些没有现代化基础科技、数字科技的国家,将会被逐步淘汰出航空强国的行列。

按理说,世界航空强国也不少,为何只有中美两国飞机研制DSI进气道,这项技术难在哪?

这个问题老梁来回答。

航空强国不少?你快拉倒吧,凤毛麟角好不啦!您弄个二三代机出来,这就能叫航空强国?这脸皮得有多厚才成!

当然这事不是重点,咱先说事。DSI进气道,美国人叫蚌式进气道,结果咱中国人一瞅,那不就是在进气道口弄了一鼓包吗?所以咱中国人一般叫它鼓包式进气道。

说道这里,有些人一呲牙:“这有啥?纯粹就是风洞吹出来的玩意,有啥嘚瑟!要比你比比发动机!就这包俄国,英国,法国只要他们愿意,搁风洞里吹吹也能出来。”

呵呵!这话听起来似乎没有毛病,确实这鼓包式进气道是打风洞里头吹出来的,没啥技术含量。

但你想过没有,为嘛就咱中国和美国搞这个,其他国家不搞这个呢?这才是重点。

因为呀!咱中国和美国开始为五代机布局喽!其他国家,还没这想法,能力不够啊!

啥叫航空大国?航空强国?题主说的没错,就看您那进气口有没有那包,有的话,您就是。没有?您蹲那在等等!要不到风洞里吹吹?

可惜啊!他们吹不起!一个完备的大型风洞群,不贵,一两百亿吧!这风洞他也不全是风,什么低速,高速,超高速,激波,电弧,喘震等等。

前三种咱知道,后三种估计有一大部分小伙伴没听过吧,啥激波啊,这风里头还灌电弧?喘震嘛意思?

所以啊!就这些个功能,没钱您也造不起的,一个小型娱乐型风洞啥也没有,就是一股子风呼呼啦啦的吹着,一个下来都二百万。

再说这风洞一起,您以为装两节干电池就能吹了,拉倒吧,没俩座发电站蹲在一边供电,别想了。吹一次光着电费就耗不起。

再有数据出来了,您以为一帮子科学家抱着纸片子瞅?太多了,一百年不吃不喝也瞅不完啊,这得搁到类似于天河二号这样的超算里边算才成。

咱别说超算是多少钱,单说超算算一下多少钱,再说全世界的超算有几台?

打脸不?别瞧不起那小包,他是没啥技术,但想要敲出的那么一个包,也不是随随便便就能敲出来的。

说了老半天,估计有小伙伴好奇,这么鼓包式进气道好在哪里了,让你这么可劲的吹。咱解释一下。

咋说呢?这飞机的发动机他要想转起来,您给他塞燃油是不够的,还得塞点空气进去,不然发动机动不起来,所以这就需要进气道。

那么发动机这玩意毕竟是个机械装置,他需要的空气速度,流量等等这得稳定一点,至少您在一个固定的范围上下浮动,这没有问题,一旦这个保证不了,完蛋了这发动机一准熄火,飞机就等着往下掉吧!

所以过去的进气道可复杂了,里边什么挡板,放气口,开口用这些个东西来调节这空气进入,毕竟你的飞机一会加速,一会俯冲,一会有仰着脖子的爬升,你就不能保证这空气进入发动机之后他能始终如一,有这些个东西,您就能实现调节了。

这一听,您就知道这家伙得有多重,麻烦,把这重量去了,您多挂一个导弹不香吗?

而鼓包式进气道什么挡板,放气门啥的都没有,就一个通道加一个包,简单明了,这重量是不是就减下去了,还能省下一套这装置占咱的空间,驾驶员搁身边放一支突击步枪不好吗?

当然这也不是唯一的优点。

说这个优点之前,咱先说一个现象。在飞机起飞之后,包围他的空气有一个特殊的现象,空气和机身表面接触一接触流速会变慢,而且这个流动的方向四面八方,按照人家书上的说法是紊乱。

为嘛会有这种现象呢?因为空气他也是一种流体,但凡流体都有一定的粘性,这速度慢了感觉不出来,速度一快您就能看出来,他就想往机身上粘,结果这现象就出现了。

那么这部分流速慢,流向紊乱的空气进入到进气道,这飞机发动机不熄火都不可能。

所以之前的进气道和机身是隔开的,他们之间有条拳头宽甚至更宽的缝隙,有了这么个缝隙,这机身上的空气就进不到发动机里边了。

这地方叫附面层隔板,那么这个结果就导致雷达反射面增大。

现在的飞机往后发展都讲究隐身,您这问题就显得特别的突出,尤其是五代机隐身效果那是重中之重。

而这鼓包式进气道,有这包当在了前边,啥空气都的老老实实的排队进去,不争不抢的!

所以鼓包式进气道就没有这附面层隔板,是紧紧的贴在机身上的。

这两下一比较,好处多多啊!

当然鼓包式进气道这包是固定死的,那么在调节气道气流的时候,就会遇到飞机俯冲,加速,仰脖的情况,这流速不同很挑战这包的应变能力。

但一个不动的包能变啥,所以他只能做到最不坏,但做不到最好。

美国人卡在这里了。

但咱中国军工乐了,不就是个可变包吗?咱的包是可以调节的,歼20上就有,这就有技术含量了,不是一个风洞就能吹出来的喽!

啊!美国人花了十年的功夫,有了成果到处嘚瑟,咱中国军工瞅了一眼,很快就出来了,而且还能调节,硬生生的干成了白菜价,咱新出的教练机上都有这个。

哎!这事弄的其实挺尴尬的!哈哈哈!

好了,今天就写到这里,喜欢的朋友加个关注,顺手点个赞呦!

按理说,世界航空强国也不少,为何只有中美两国飞机研制DSI进气道,这项技术难在哪?

DSI进气道技术,从1990年代提出来到论证、再到实际应用才不过短短的20多年时间。

是喷气式发动机技术出现后的又一次跨越式技术进步,DSI进气道技术仍然喷气式发动机进气道前沿科技。

喷气式发动机出现初期、发动机进气量、飞机速度也不高、就那么简简单单一个圆圆机头进气、但是,航空科技的不断发展、飞机的飞行速度(尤其是战斗机) ,对发动机和进气要求越来越高……

为此航空科技人员开发出来许多类型的进气道技术满足飞机的不同高度、速度的发动机进气道……(带固定附加隔层的腹部进气道)

1990年代“洛克希德.马丁”公司首先提出来、研究超音速进气道先进技术概念技术(DSI)。

〔DiverterIess.Supersonic.lnIee〕-无附面层隔道超音速进气道。也叫“鼓包”式进气道。(DSI“蚌”式进气道)

在进气口前沿由计算机模拟计算出根据不同速度的发动机进气需要、设计出一个自由扩张、缩小的“鼓包”、提前对进气气流进行压缩、这种设计减少了过去进气道附加的调节隔板、结构简单高效、重量大幅度减轻、阻力减小、隐身效果佳等特点明显。(老式进气道附加的可调节隔板、操作系统复杂、结构重量大、无法满足隐身需要)

DSI技术是随着“计算流体力学”(CFD)技术水平的不断提高、结合了计算机技术、利用计算机建模工具技术,实现DSI技术。

迄今为止DSI技术仍然前沿科技项目。

(DSI进气道技术在美国五代机“F-35”联合攻击战斗机上成功应用)(中国也突破了DSI进气道技术,并且掌握了该〔核心技术〕。在新型多种型号的飞机广泛应用)

只有中国、美国实际拥有和掌握了DSI核心技术并且成功应用这一技术的国家。

这项技术难度系数相当大、设计DSI“鼓包”需要极高的“空气动力学”以及计算机技术、精确制定设计模型和模拟验证、对金属材料的精加工、复合材料的应用都是相当大的考验。

这就是DSI技术难度……

按理说,世界航空强国也不少,为何只有中美两国飞机研制DSI进气道,这项技术难在哪?

DSI进气道全称是无附面层隔道进气道,目前只有中美两国空军在使用这种进气道。使用机型分别是我国的歼20,歼10B/C,出口型号的枭龙以及山鹰教练机,当然,正在研制中的F31使用的也是DSI进气道。总体上说,我国现役主力战机除了苏27系列及其改进型,全部在使用DSI进气道。而美国采用DSI进气道的机型主要是F35,有部分F16采用这种进气道,只是为了给F35隐身战机验证这种进气道使用的。DSI进气道相比传统的有附面层隔板进气道有什么好处?为何只有中美两个国家的战机上采用了这样的进气道?DSI进气道是不是完美无缺没有任何缺点的呢?

DSI相比传统的隔板进气道的优点是雷达反射面积小,重量轻战机对于进气道并非没有要求的,设计不合理的进气道会因为飞机进气紊乱造成发动机工作不稳定,甚至因为乱流产生发动机空中停车的严重事故,所以进气道的设计在整体飞机的气动设计中占据着举足轻重的作用。

空气本身是一种流体,是流体就有粘度,在空气流经机身进入进气道之前,会有一部分气体黏附在进气道的入口处。也就是我们所说的附面层。如果进气道口有附面层的话,进入发动机进气口的空气经过附面层的时候就会产生涡流,也就会出现我们上文所说的气流紊乱。必须破除附面层才行。传统的方法是将进气道和机身隔开一定的距离,大概只有十几公分的样子,这样,附面层就会留在发动机进气道外面。

但是战机发动机对于气流速度是有要求的,在不同的飞行速度,飞行姿态下对于空气流速是有一定的要求的。但是进气道从设计之后基本上就无法调节了,所以必须为发动机设计空气流速的调节装置。通常的做法是在进气道内设置隔板,气门等零部件,这样就可以在不同的飞行姿态下调整飞机发动机的进气量。这就是战机通常采用的隔板进气道。也是大部分三代机,四代机普遍采用的进气道。

随着飞机设计以及超级计算机技术的进步,DSI进气道的研制逐渐成为了未来战机设计的主流。DSI进气道内不需要隔板,也没有必要设计复杂的调节气流的装置。就可以达到将附面层隔绝的目的,对于飞机的减重意义巨大。很多同学将DSI和隐身完全划等号其实是不严谨的,DSI只是有利于隐身设计,并不是传统进气道就可以不隐身。美国的F22一样采取了传统的隔板进气道,但是并不影响战机的隐身性能,只要有效地规避隔板进气道隐身的毛病,还是可以用传统进气道做隐身处理的!

DSI进气道的设计方法类似于锥形进气道的原理,在气流流经进气口的时候,因为一个鼓包的存在,气流流速会突然加大,通过这种加大的流失将黏附在表面的附面层直接给吹散掉,通过合理的设计,让这些气体乱流从进气道的上下部分飘过去,而不是进入发动机的进气道。在经过反复的测试和计算,找到一个最佳的进气量,从而大大减少飞机设计的复杂性,大幅度减小机身重量的同时,又可以减小飞机进气道的雷达反射面积,可谓是一举多得!

DSI进气道相比隔板进气道并非完美无缺,依然有其固定的缺陷当飞机的进气道设计完成之后,基本上就变成固定不变的装置了。只有少数的战斗机在进气道上设置成了可以调节的。大部分都是固定的,自然也包括DSI进气道。不过传统隔板进气道的设计不复杂,只要达到消除附面层的效果就可以了,在进气道内部设计隔板和调节气门来调节发动机的进气量就行了。而DSI进气道的设计一旦定型,就无法再做内部的气流调节了,所以这个进气道鼓包的设计必须足够合理,合理到在任何飞行姿态下都要满足飞机进气量的要求。在反复的测试和计算之后,在所有的飞行姿态状态下设计出一个相对合理的进气效率。DSI进气道的气流调节本质上是不如隔板进气道的。

DSI进气道最大的优点是大幅度减轻飞机的重量,并在隐身化设计上变得更容易。缺点自然就是这种进气道因为无法完全最优化的为飞行姿态下调节空气流速,只能在所有的飞行姿态中选择一种最优化的进气量!这就是DSI进气道的最大缺点,固定的,不可调节的DSI进气道据说在飞机的飞行速度超过2马赫之后,其飞行性能就不如隔板进气道来的那么自如了。不过现代战机一般也不需要飞行这么高的速度,所以进气道的缺点也就显得不那么重要了!因为其可以大幅度减轻机体重量并具备进气道隐身化设计的天然优势,所以是现代主流战机正向采用的进气道模式!可是这么好的设计,为何只有中美两国的战机使用呢?其他国家为何没有采用DSI进气道优化本国战机的性能呢?

DSI进气道的设计牵扯到的前沿科学很多,而且花费也很惊人。需要一国强大的工业基础为其背书,另外还需要大量的资金投入。先来看DSI进气道设计所需要的基础条件。第一,是全面的风洞群,这一条就难倒了大多数的国家。其次是超音速气体流体力学分析能力,这需要依托超级计算机。美国之所以没有在F22上采用DSI进气道,就是因为其首飞的上世纪八十年代的时候,还没有符合这种计算的超级计算机诞生。第三需要极长的时间和极大的资金投入,这主要说的是这种进气道研发时间长,相应的资金投入量也很大。再一个需要复合材料来生产这一块看似简单的鼓包,复合材料是考研一国工业基础很重要的领域,完全具备这种能力的国家同样没有几个!接下来我们一一来分析这种进气道研发过程中的难度!

首先,全面的风洞群。这种风洞群涵盖了超音速风洞,低速风洞等等,并不是一两个高性能风洞就可以解决的。因为这是要装在飞机上的东西,所以风洞的风速必须涵盖飞机飞行的所有速度阶段才行。具备完整风洞群的国家只有中美俄三国,欧洲虽然也具备相关的能力,但是其风洞分散的全欧洲,任何一个单一的欧洲国家都没有全速度段的风洞群,这就是说,这种技术在风洞阶段只有中美俄三国可以独立研制,而欧洲需要联合才能研制!

第二,超级计算能力以及大量的时间和资金投入。在DSI进入风洞测试的时候,需要的时间很长的,因为这个鼓包的设计必须设计成在各个速度阶段的进气效率多最好或者都最不坏,所以需要大量的实验,找到每个速度段最优化的解决方案。而这是一个极其消耗时间的过程,这个鼓包需要反复调整,计算,吹风洞。这是一个极其复杂的过程,在这个过程中会消耗掉大量的资金。大家经常说大炮一响,黄金万两。其实风洞群的耗电量也是巨大的,所以战机吹风本身就是投入巨大的。现代化风洞群的耗电量轻轻松松就赶得上一个大型城市的耗电量。说白了,DSI是个细活,需要在各个设计中间找到一个最优化的解决方案!大量的时间和金钱投入是设计DSI进气道的基础。俄罗斯军费紧张,虽然名义上具备研发的实力,但是没有资金,所以就没有去研发DSI进气道!

最后一个是复合材料的设计,在战机上大量采用复合材料已经是现代战机设计的通用方法。这样做的好处是可以大幅度减轻机体的重量。而DSI进气道的鼓包本身也是机体结构的一部分,采用什么材料既能保障飞机的性能,又可以最大化地减轻飞机的重量。而且这个鼓包的结构强度必须达到设计要求,不能在战机超音速飞行的时候被压瘪了。这都需要一整套的工业设计。

通过以上的分析,我们会发现,DSI进气道在飞机结构重量的减轻上,有巨大的优势。虽然有一定的缺陷,但是却也可以为隐身战机的进气道隐身设计提供巨大的好处。不过因为DSI进气道的研发难度很大,巨大的研发门槛将世界上大多数国家挡在了门外。说到这里很多同学会提出反对意见说印度实际上也具备我们所说的那些研发门槛中所有的条件啊,是不是也能研发呢?大家只需要看看光辉战斗机的进气道就明白了,印度还差得很远呢!目前虽然只有中美采用,未来战机研发持续进行,相信DSI进气道或许会有欧洲和俄罗斯的加入,短时间来看,印度还无法做到有效的突破。

按理说,世界航空强国也不少,为何只有中美两国飞机研制DSI进气道,这项技术难在哪?

你这个问题问的,把美国人鼻子都气歪了,美国发明的高大上的蚌式进气道,美国刚显摆了两天,就被中国弄成了白菜价!

蚌式进气道重量轻,隐身性好,比传统的加莱特进气道能轻150公斤左右,在寸地寸金的战斗机身上,那可是大成就。

蚌式进气道看着简单,不就是一个鼓包吗?那里面可有大文章?那是从风洞中,计算中,材料中做出来的,越简单越复杂,是真正的辩证关系。

看一看其他国家的模型都不用DlS蚌式进气道,你还不明白吗?难!

按理说,世界航空强国也不少,为何只有中美两国飞机研制DSI进气道,这项技术难在哪?

能够称的起世界航空强国重担的国家可不多,能够研制生产使用DSI进气道的国家更是少之又少。DSI进气道技术已经走过近30年的历程,是喷气式发动机技术出现后的又一次跨越式技术进步,目前DSI进气道技术仍然属于喷气式发动机进气道前沿科技。

F-35战机时美国首次使用DSI进气道的机型

什么是DSI进气道技术?我们都知道喷气发动机都需要大量压缩的空气才能工作,进入发动机的空气流的速度、流场均匀度、流量都是有严格要求的,稍有不匹配就会影响发动机性能输出。外界空气介入战机的媒介就是进气道,大多数位于战机两侧,外表成空洞状态,进气道能够梳理调节外部的气流。进气道的发展经历过固定式进气道、可调节式进气道,以及先进的DSI进气道。固定式进气道利用本身的形状设计对外界进入的高速气流降速增压,但是气流量不能随时匹配发动机需要。可调式进气道利用改变外形或者加一些附件改变音速气流的速度,同时进气道内增加一些挡板、放气门、开口等进一步调节流速和流量,进气气流和发动机在不同情况下的需求匹配问题得到较好解决。现代战机多数采用采用可调进气道。随着战机性能提升需要,战机可调进气道的重量超标、雷达反射面积过大的问题越来越突出。

DSI进气道与CARET进气道对比

DSI进气道又称"三维鼓包式无附面层隔道进气道",我军称之为"无附面层隔道超音速进气道",又因为形状类似蚌壳,也被我国称为蚌式进气道。DSI进气道是采用一个固定的鼓包来模拟常规进气道中的一、二级可调斜板,用以达到对气流的压缩以及简化结构、隐形的目的。DSI进气结构是在进气道前采用了三维的鼓包式设计,鼓包发挥了压缩面的作用,附面气流会在鼓包处溢出流向后机身。DSI 没有可动部件,实际是精心设计的三维压缩面对常规进气道进气口部分进行的改进。由于减少了进气道调节系统、附面层隔道以及压缩斜板等部件,DSI的设计极大降低进气机构重量,进气流也能更好匹配飞机不同状态下的需求,飞机整体隐身效果也得到提升。

歼=20DSI进气道设计

DSI进气道技术有什么技术优点?DSI严格讲叫DBSI更加精确,具有结构简单、重量轻、阻力小、隐形等特点。DSI 是随着计算流体力学(CFD)的进步得到开发和完善的。DSI 是固定几何形状进气道,取消了附面层隔道、放气系统和旁通系统,减轻了战机重量,降低了生产和使用费用。DSI进气道采用了“锥形流”乘波设计,能让战机的总压恢复率更高。DSI进气道并有利于进气道——机身一体化设计。DSI进气道能够减少高空中的风的阻力,是实现第三代战斗机拥有隐身能力的最优方案,鼓包结构能遮挡进气道内发动机叶片,缩小战机雷达反射截面。

歼-10战机DSI进气道

DSI的优点也是它的缺点,那就是不可调,不能够使进气道适配所有进气情况,即不能使战机在不同速度下总压恢复系数都能有比较好的表现。只有飞机速度小于1.8马赫时,DSI结构的进气道总压恢复系数才可保证达到0.9以上。这就是为什么采用DSI进气道的飞机最大速度均在1.8马赫以下的原因,比如F-35、枭龙、歼-10B/C、FC-31等。歼-20战机DSI进气道似乎不受总压恢复系数过低问题影响,网传其DSI进气道采用了Bump形状可变技术,即进气道内的鼓包可进行连续平滑的变化,变形后还要依然能够做到进气适配。这样歼-20可以做到以2.5马赫带弹战斗巡航。美国的F-22战机采用的是CARET卡尔特进气道,它不需要另开散热口,超音速后进气效能非常好,但是其迎风面的阻力,亚音速巡航太过于耗油,总体性能差于DSI进气道结构。

FTC-2000G飞机DSI进气道

哪些飞机使用DSI进气道技术?当今世界上只有中国和美国发展出了这种技术。DSI进气道的鼓包能够对进气道气流量调节,DSI进气道看似简单实际技术难度非常大。DSI进气道是与战斗机一体设计的,包括凸起的鼓包、进气唇口和机首等。战斗机机首对空气流进行预压缩,前掠式进气口的唇口配合工作,减少有害的附面层气流进入。凸起是DSI进气道设计及制造最难的部分,复杂的曲面结构没有很高的技术积累是做不到的。三维鼓包的设计需要极高的空气动力学、计算流体力学以及大量的不同速度风洞试验,进气道和鼓包表面加工制造精度要求很高,而且只有特殊复合材料才能符合要求。

骁龙战机DSI进气道

美国于上世纪90年代开始研究DSI进气道技术,美军F-16战机最先使用这种技术。经过几十年的发展,中美不少战机都采用了DSI进气道,我国的歼-20、歼-10B/C、枭龙战斗机、FTC-2000G和美国的F-35战斗机都使用了DSI进气道。计划采用DSI进气道的包括印度AMCA、法国NGF六代机、歼-35等,甚至部分无人机也在跃跃欲试采用这一设计。DSI进气道技术能够代表未来一定条件下的战机发展方向。

暗剑无人机的DSI进气道

DSI进气道的设计生产需要超音速风洞、超音速流体力学分析能力,以及材料、加工制造等能力。不是一般国家能够同时具备诸多因素的,中美两国则在DSI进气道的研制使用上走在前列,我军更是多数战机都采用了DSI进气道。DSI进气道毕竟还没跳出固定式进气道范围,形状不变的DSI,在战机不同速度、俯仰角的时候对气流调节的需求还没做到最好,在这方面可调式进气道也有很好作为。如何选择战机进气道结构还是要根据自身DSI进气道技术水准正确评估。

采用DSI进气道的新版山鹰高级教练机

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。