陈涌泉之后,还有没有真正的清门相声?

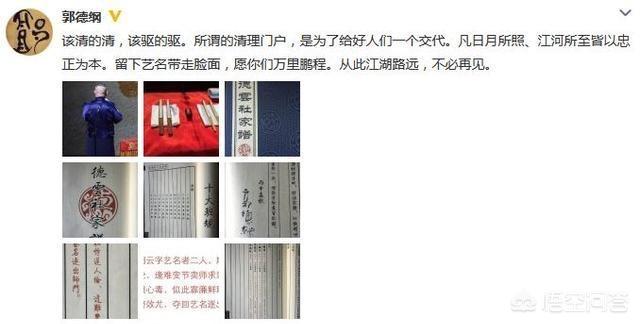

2016年,郭德纲在微博上正式发表第一版德云家谱,并且言辞激烈的对何云伟曹云金等人进行“清门”行动,引发了中国相声史上第一场网络师徒骂战,其余波至今没有平息。

与之对应的是,曾经是郭德纲二爹的侯耀华,也公开声明要对弟弟侯耀文的徒弟进行一次正式的“清理门户”,虽然侯耀华没有指名点姓,但有部分网友猜测,这个清门声明可能是针对郭德纲。

上个月在苍茫的西北大地上,曾经是青曲社高管的郑宏伟在微博上也发布了“清门”声明,表示要代替去世的父亲郑文喜,将劣徒王声逐出师门,以一名儿子的身份,行使清门的大权。

所以在暗流涌动的相声界,每年都会发生若干起清门事件,怎么会说“没有真正的清门”了呢?

说正经的,如果你把相声当成一个行业,一门求生的手艺。那么“清门”就不能算是正经的相声,因为清门的那帮八旗子弟都是票友下海,用相声找乐的。

就像乞丐跟流浪汉的区别,乞丐穿得破烂是为了让别人给他钱,而流浪汉是喜欢穿得破烂而且人家不用你给钱,所以你不能说这是丐帮的两个分支,其实是两个不同的行业。

清门相声也是一样的道理,原本它就不属于一种谋生手段,就是一帮有钱有文化的八旗子弟自娱自乐而已。清门相声的段子根本就不是写给老百姓看的,甚至浑门相声演员也听不懂他们在说什么,时至今日也有很多清门相声其实是合流之后,被胡乱糟改了。

所以当清门相声演员离开大宅门,把《八扇屏》、《卖五器》、《夸住宅》等段子使给老百姓,并且指着这个换钱之后,那就不是清门相声了。

就像流浪大师沈巍放下书本,衣冠楚楚的坐在镜头前直播要打赏之后,他就成了乞丐,咱就别再说他是流浪汉了。

陈涌泉先生也是一个道理,清门相声本来就没有所谓的传承体系,更没有浑门那么多字辈等级森严,那么陈子贞先生是清门艺人,不代表陈涌泉先生就必须是清门艺人。就像谢芮芝算是清门艺人,他孙子谢金算清门吗?连郭德纲也不敢这么乱扣帽子吧~

再比如姜昆在南京大学曾经说过“侯宝林是清门相声旗帜”,这就有点贻笑大方了,估计姜昆先生心中的“清门”,就是“一点不三俗”的意思。侯宝林先生确实是够雅,格调也足够高,问题是怹是正经浑门啊~

所以清门已然是一个消逝的概念,现代人没必要穿越一百多年去寻根,现代人应该坚持的相声二元分法,就是“主流跟非主流”,或者“体制相声跟粉丝相声”。

陈涌泉之后,还有没有真正的清门相声?

在回答问题之前,先要好好捋一捋清荤之分。

清门不止于相声艺人,它指的是爱好曲艺的一波人。

这波人最早,是清末八旗的纨绔子弟(包括汉八旗)。这波人瞅着别人使活儿不过瘾,还要自己写自己演,属于“资深专业爱好者”,俗称“专业票友”。

他们也使活串场子,但是不挣钱不撂地,也不指着这行吃饭,这波人就叫做“清门”。

(相对的“荤门”,指的就是要靠使活儿吃饭的艺人。)

到了后期,清门指的则是这波清门的子弟。

像华子元、高玉峰、钟子良、陈子贞都是清门的代表人物。郭大班主曾经提到过的髽髻赵,也属于清门。其中陈子贞先生(陈涌泉先生的父亲),犹为了得。当时是“小万人迷”李德钖、“相声大王”焦德海之后的第三号人物。

(😏相声知识小科普:李德钖的外号是“小万人迷”,而“万人迷”指的是怹的祖父李广义)

清门艺人有个特色,不拜师傅不收徒弟。

十九世纪二三十年代清荤合流之后,才有了拜师的,不过都是借风使船。

但是不收徒弟或者少收徒弟的习气,则一直延续了下来。

这是清门人丁凋落的主要原因。

话说就算收了徒弟,也不见得就说了相声。

拜谢芮芝先生的,哪个不是为了那手谢派的弦子去的?谁会去和怹学相声?到了后来,就把符合上述行径的艺人,统一都划到了清门。

比如题目中的陈涌泉先生,还有阚泽良先生等等。

要是说现在,早就没有了清荤之分,更无所谓什么清门相声。

那些个清门的节目:《对春联》、《卖五器》、《五红图》、《夸住宅》现在谁都能使。

嗯…《八猫图》自阚先生仙逝以后,估计是断了根儿了。德云社倒是也使过,不叫玩艺儿……

最后,不要以为清门就是仙风道骨,儒雅清逸。

“清门”只是一个称号,代表着一个出身,代表着一种处世的做派。

不是说台风俊雅,使活干净的就是清门。

您开眼:

这估计是咱们最后一个清门组织:天平会(什不闲莲花落),笼号“集萃同乐”。

(清门的“笼号”,就是俗称的“堂号”,早期挂在灯笼上的)

话说这位刘广泰老人:“当年我和髽髻赵在香山北面某西村同台演出,一桌吃过饭。”

不知真着。

以上……

陈涌泉之后,还有没有真正的清门相声?

认真的说,现在连真正的浑门也没有了。争什么清门浑门的,都是清朝时候的老黄历了。

现在还在找所谓“真正的清门”,就需要清醒清醒了,因为“大清亡了”。新时代我们需要一本新黄历来看。

民国以后相声界就开始清浑合流了。李德钖是清门传人,他是马三立的外公恩绪的徒弟,但是他也是徐有禄的徒弟。成了浑门的传人。

公开的说法是李德钖十岁拜了恩绪,十五岁又拜了徐有禄。但这种行为算跳门,历来是相声界很不耻的。我们或者可以解释为,浑门不认可清门的师承,所以李德钖再拜徐有禄算是给自己一个浑门师承?

但是这样也有问题,因为后来李德钖带拉了七八位师弟,都是算到恩绪这一支上的。

那么,李德钖这就成了一马双跨,一门两不绝了。

当然也不排除拜师徐有禄这个身份是后来追认的,就是表达的一种清浑合流的姿态。也许他们就是在天桥卖艺的时候见过。

但不管怎么说,从公开的信息上,从李德钖这里我们看到的,就是清浑在合流的状态。

从相声段子上来看清浑合流,现在相声演员经典的段子有清门也有浑门。

相声历来“无人不宗马”,就是因为马三立他们家是清浑合流的样本。马三立的父亲马德禄是标准的浑门第三代传人。马三立的外公是清门第二代。马三立的哥哥是李德钖的徒弟。李德钖的师承我们刚才也讲过了。

为什么现在很多段子,在行业内一提,都会说“这是马家的段子”,因为他们家清浑合流,而且他们家出了几代艺人都是行业的顶尖水平,他们打磨过的段子很多就成了行业的模板。

从相声规矩来看,我们知道相声的师承制是从朱少文开始的,师承制的创立也是标志着相声行业的建立。

但是相声演员为什么穿大褂,为什么两个人旁边要摆一个桌子,为什么桌子上要盖一块布?

这些你从浑门的历史上是找不到原因的。他们会说,我们以前就是在地上画个圈,有没有桌子两可,穿什么衣服都行。

但是你有没有想过,相声演员的着装是怎么从穿什么衣服都行变成你穿的大褂挽个袖子都有人说你外行的?

因为穿大褂是清门的传统,或者干脆说是清朝子弟的传统。侯宝林回忆录里曾经提到过,小时候家里规矩大,穿大褂挽袖口会被骂。侯宝林是满族人,家里虽然不富裕但是他父亲是王爷府里的帮厨,意识形态还是贵族的。他们觉得,挽袖口是干活的下等人才做的事情,贵族穿大褂最好连手都不要漏出来,这才是两手不沾阳春水。

当然,当时清门人的大褂也是他们的便服,但是子弟艺人穿衣服就是规矩大。

过去清门艺人不上街画锅,他们都是自己跑票房。演出的时候台上放个桌子,桌上盖个台布,上面还得写着免费看。

清末,子弟也不好混了,清政府没钱养了,一些子弟开始上天桥卖艺这是后来的事儿了。

当然也有不上街的,他们仍然搞票房,但这时候演出就不免费了,形式上除了桌布上面的免费看的字样没有了之外,其他都不变。

民国时期,第一个上剧场演出的演员是李德钖。大家应该还记得他是恩绪的徒弟,清门传人。清浑合流的重要人物。

他一个人带着三个捧哏的,跑剧场演出。这就比街头撂地高级了。

在街上卖艺的,都是捧哏逗哏面对面的。

也是从李德钖开始,相声演员的基本演出形式变成了一个场面桌,捧哏站桌里,逗哏站桌外。

现代相声,即便现代的传统相声,形式也是清浑合流之后了的。

题主提到的陈涌泉,他外公钟子良是清门,他父亲陈子贞是跟外公学的相声。

但是陈子贞的师承其实是被李德钖带拉,算在恩绪门下的。就连谢金的太爷爷谢芮芝也是李德钖带拉算在恩绪门下的。

当年李德钖疯狂带拉师弟。虽然恩绪自己收的徒弟不多,但是架不住李德钖疯狂带拉。而且李德钖带拉的师弟都是清门的,一些已经开始在场子里说相声但是没有师承的。

也许,李德钖早期也是本着跟浑门抢人的打算疯狂带拉的。试图壮大相声行业内清门的人数。

也许,李德钖就是看不惯清门相声没有师承的,在外卖艺被人打压,出于好心愿意带拉给个门户,让他们有口饭吃。

写了这么多,其实,清门是什么,这个定义到现在还是模糊的。

其实所谓的清门,就是从八角鼓艺人转行到相声门里的人。

以至于他有没有师承都不重要,毕竟陈子贞、谢芮芝这些人是先被称为清门然后才被带拉的。

而且所有这些被带拉的清门艺人们有一个共同点就是,不爱收徒弟。他们认李德钖为师兄,就是想让自己有个门户,不受排挤。

混口饭吃啊,大哥,搞师承这些是浑门的事情。

洒脱如谢芮芝,说了半辈子相声,自从搭档去世后,又回去唱单弦了。成了一代单弦大师,上哪说理去!

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。