水浒传中鲁智深一节,寺庙里为什么总有道人?都是些跑腿的角色?

这个问题问得很有深度,值得认真做一番回答。《水浒传》中鲁智深的故事中,有两座寺庙中有道人。但是,寺庙中的道人实际上并不是跑腿的这么简单,施耐庵写此极有深意。

那么,《水浒传》中的寺庙里为何有道人,哪些道人又是干什么的呢?施耐庵这样写合理吗?

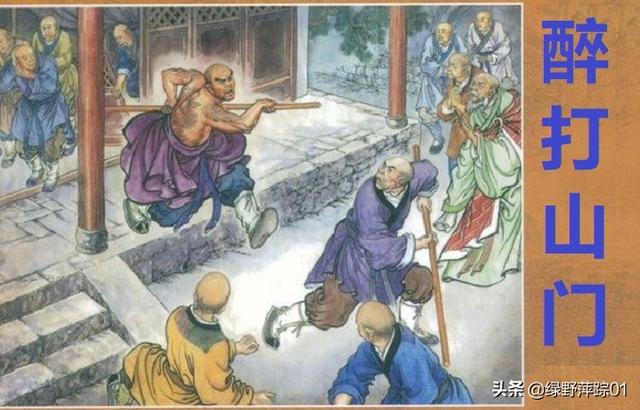

五台山文殊院、瓦罐寺都有道人鲁达在五台山文殊院出家,并不安分做个和尚。剃度之后,在山上苦熬了四五个月,终于不能忍受“口中淡出鸟来”,便来到半山亭,抢了一桶酒喝。喝罢这桶酒,鲁智深便大闹五台山。

却说鲁智深酒劲涌了上来,脱光了膀子,露出了脊背上的刺花,“花和尚”由此得名。这花和尚一路东倒西歪的往山上走,快到山门时,两个门子远远看见了醉酒的鲁智深,便拿着篦子,赶了出来拦住花和尚,准备按照寺规打他四十篦子。鲁智深一见,睁起双眼骂道:“直娘贼!你两个要打洒家,俺便和你厮打。”

花和尚这般凶神恶煞,又喝得烂醉,一个门子见势不妙,赶紧跑回去报信,另一个门子则被鲁智深打倒在山门下。

监寺接到门子的报信,立即叫起老郎、火工、直厅、轿夫,三二十人,各执白木棍棒,从西廊下抢出来,要打鲁智深。

这里写道的火工,应该不是指道人。虽然也有“火工道人”,但“火工”却不一定就是单指道人,寺院里专门烧火,或者管香火、灯油的和尚也可以叫做“火工”。

监寺叫了这么多人,竟然被鲁智深一人打跑,不仅没有惩戒花和尚,寺院中的人众倒吃了大亏。鲁智深第二次大闹五台山时,监寺仿佛吸取了教训,召集了一二百人。这些人中包括“老郎、火工道人、直厅、轿夫。”都执杖叉棍棒,尽使手巾盘头,一齐打入僧堂来。

此时,施耐庵明确写道了“火工道人”。也就是说,五台山文殊院此时就有道人了。

两番大闹五台山之后,智真长老便打发鲁智深前往东京大相国寺,找智清师弟投奔。鲁智深一路前行,这天来到了瓦罐寺。书中写道,瓦罐寺非常破败,只剩下一些老和尚在这里受饥挨饿,一个个面黄肌瘦的。鲁智深见这些老和尚时,他们已经三天没吃饭了。

然而,寺庙中却有一个道人:“挑着一担儿,一头是个竹篮儿,里面露些鱼尾,并荷叶托着些肉;一头担着一瓶酒,也是荷叶盖着”,踏歌而来。

这个道人并非是路过,而是与一个和尚霸占了瓦罐寺,按照老和尚的话说:“这和尚、道人好生了得,都是杀人放火的人。只是绿林中强贼一般,把这出家影占身体。”

从老和尚的话中可以得知,瓦罐寺中的一僧一道只不过披着出家人的身影罢了,并不是真正的出家人。其实,老和尚话中有话,瓦罐寺中的和尚、道士大有来头。

鲁智深的故事发生在哪年哪月?从前面的故事中不难看出,道士出现在与鲁智深有关的寺庙中,是在花和尚第二次大闹五台山之后。这是什么意思呢?

我们先来解读一下鲁智深故事的时序问题,也就是说,两次大闹五台山到底发生在哪年哪月。

书中交代,第一次大闹五台山之后,过了三四个月,“忽一日,天气暴暖,是二月间时令”,月令有了,鲁智深第二次大闹五台山是在阴历二月。那么,又是哪一年呢?

却说在这个月中,鲁智深又悄悄独自一人下山,来到了五台山下的市井上。施耐庵特别写到,花和尚这次下山的主要目的似乎是来赶集的。这很像现在咱们湘西这里,每逢集市,附近村寨男女老少都要去赶集,先做买卖,然后吃一顿家里难得吃到的。鲁智深也是一样,先去了铁匠铺,预定了一把戒刀,一条水磨禅杖。然后,四处找酒喝。《水浒传》中的一大时序,便出现在这个情节里。

施耐庵特别写道,铁匠铺的掌柜的叫“待诏”。所谓待诏,就是皇帝身边的御用文人,诸如李白之类的(诗待诏)。宋徽宗时期,还有画待诏,专门模仿宋徽宗的画,皇帝钤印后赏赐给大臣。民间的手艺人的叫法与“待诏”同音,但却应当写作“待招”。《水浒传》版本很多,这个写法各种版本却都是一样的。

鲁智深定制禅杖时,与待诏讨论了一阵,甚是有趣,鲁智深显得很有意思,也很可爱。但就在读者享受人物时,施耐庵悄然隐藏了一个天大的机密。这个机密隐藏在了鲁智深的禅杖中。

禅杖重量不多不少,是六十二斤。这个数字并不像三十六、一百零八那样,有一定的寓意,也有约定俗成的含义,忽然写出这样一个数字,施耐庵实际上是告诉读者,从误走妖魔到现在,时间已经过去六十二年了。

误走妖魔的嘉佑三年,是公元1058年,六十二年后,就是公元1119年,正是宋徽宗宣和元年。这一年正月,宋徽宗下“革佛诏”。于是,鲁智深大闹五台山只隔了一个月就爆发了。鲁智深醉打山门,五台山文殊院出现道士,就是公元1119年3月间(阳历)的故事。

书中以“待诏”、“六十二”这两条信息隐藏施耐庵的深意,影射的是一段“革佛”历史。除了这两条符码外,施耐庵还在书中特别写了一次吃狗肉的事。因为宋徽宗是属狗的,所以,鲁智深的故事与宋徽宗有关。

正是因为“革佛诏”的下达,鲁智深故事中,寺院出现了道士。

智深便是智深,为何叫“鲁智深”?宣和元年正月,宋徽宗下达“革佛诏”。《宋史·徽宗本纪》这样写道:“‘佛改号大觉金仙,余为仙人、大士。僧为德士,易服饰,称姓氏。寺为宫,院为观。’改女冠为女道,尼为女德。”

佛指的是释迦摩尼,这位都降格为道士了,只闹了个“大觉真仙”。僧人都要按照道士的套路来,而且都要低一等,都要称姓氏。所以,鲁达出家只应当叫“智深”便可,好比李叔同大师出家后,就叫“弘一”,哪能叫“李弘一”呢?施耐庵几乎就是在写实呢!

瓦罐寺的生铁佛更为奇葩,不仅称姓氏,还叫做“崔道成”。这个缘故也与“革佛诏”有关。宋徽宗打压佛教,让僧尼入道学,以道教改造佛教。这个崔道成便应当是入过道学的,这个奇葩的名字大概就是其入学后的“学名”吧。

五台山时文殊菩萨的道场,虽然也被降格入了道学,但毕竟文殊菩萨级别很高,除了鲁智深被称姓氏而外,其他僧众还没被全部“道化”。所以,这座寺院不像瓦罐寺,有一个有名有号的道人叫做邱小乙,五台山文殊院只有火工道人。

比较通俗的解释,火工道人就是道观中管理香烛、油灯的道士。所以,鲁智深第一次大闹五台山,文殊院只有“火工”而无“火工道人”。革佛事件发生后,寺院里被道教渗透,道人便进入五台山文殊院了。

按照《水浒传》的说法,“火工”才是打杂的。虽然,火工道人此时也可能在五台山文殊院打杂,但寓意却与后来的火工道人不太一样。五台山文殊院除了火工而外,还有老郎、直厅、轿夫。

看来,五台山可谓机构繁复,岗位齐全得很呢。在此,施耐庵写了另一重寓意。这个寓意,可以从崔道成的嘴里探知。崔道成对鲁智深说:

在先敝寺十分好个去处,田庄又广,僧众极多,只被廊下那几个老和尚吃酒撒泼,将钱养女,长老禁约他们不得,又把长老排告了出去。因此把寺来都废了,僧众尽皆走散,田土已都卖了。

北宋初期,儒道佛三教并立,其中,佛教越来越兴旺。个中原因就是在不断变革中,百姓土地被兼并,造成了大量流离失所的饥民和流民。这些饥民流民无家可归,便投靠寺院,或出家,或成为佛门雇工,也有的靠着寺院的田产、房产经营度日。五台山下的市井便是文殊院的产业,所有的经营都是寺院的本钱。不仅如此,寺院里的雇工多达一二百人。瓦罐寺则广有田庄,所以,“僧众极多”。

然而,瓦罐寺也没能逃脱“革佛诏”的打压,同样发生了与鲁智深大闹五台山相类似的事情,甚至更严重。曾经挂着朱红金字牌额的大刹几乎被毁掉,一僧一道,不僧不道之人在这里胡作非为。所以,宣和元年的时候,依附于佛门寺院的民众再度失去生计,这一年爆发了更多的民变,宋江起义,也就是《水浒传》的梁山聚义就是其中之一。

《水浒传》鲁智深的故事中,寺院总是出现道人,实际上就是北宋晚期社会现象的一种暗喻,其实也隐含了宋江起义的历史背景。宣和二年正月开始,宋徽宗下诏“罢道学”,逐渐恢复寺院的正常秩序,恢复僧众的合法身份。因而,鲁智深火烧瓦罐寺之后,东京大相国寺便没有写到道人了。

鲁智深因为救了林冲,被高俅缉拿,便到了二龙山,与杨志联手夺下了宝珠寺。这座寺院里,同样没有写到道人。这是因为,此时,已经到了宣和二年,宋徽宗崇道抑佛已经基本进入尾声。

寺院里没了道人,但是,佛、道符码在《水浒传》中依然无处不在,梁山之上都是道家妖魔,却有托塔天王(毗沙门天王)的存在,也有鲁智深、武松这样的佛门人物。梁山好汉无论佛道,结为异性兄弟,相互依存。

施耐庵主张佛道合一,但却不赞同佛道不分,更不赞同宋徽宗利用道教打压佛教,从而导致了更为严重的宗教矛盾和社会矛盾。这就是鲁智深故事中寺院有道人的缘故。

水浒传中鲁智深一节,寺庙里为什么总有道人?都是些跑腿的角色?

此道人非彼道人

宋朝的时候道教很盛行,很多宋朝皇帝都信道。甚至传说宋太祖赵匡胤还送了陈抟老祖华山。

《水浒传》历史背景里的皇帝是宋徽宗,宋徽宗非常痴迷道教,甚至有教主道君皇帝的封号,所以道教在那时比佛教要盛行,道士地位相对的比佛教要高,因此那时不可能有道士在寺庙打杂。

那么《水浒传》里写的寺庙里的道人怎么回事呢?这种人在寺庙里全称叫火工道人,就是打杂的,也管香油钱等等,这可不是道家的修道之人。

水浒传中鲁智深一节,寺庙里为什么总有道人?都是些跑腿的角色?

寺里出家的是道士,庙里叫和尚

水浒传中鲁智深一节,寺庙里为什么总有道人?都是些跑腿的角色?

宋朝我不清楚。我只知道明朝的时候,在我们山东这里,和尚庙里会有道士,那时候讲三教合一。

水浒传中鲁智深一节,寺庙里为什么总有道人?都是些跑腿的角色?

佛教中国化的过程中,与本土的宗教道教产生碰撞和融合,往往会有佛教与道教的大辨论,失败者被迫在庙里做体力杂活。鲁智深最后坐化前洗澡,六里寺的和尚也是让道人烧热水。

水浒传中鲁智深一节,寺庙里为什么总有道人?都是些跑腿的角色?

宋朝耽溺道教的,主要是宋真宗和宋徽宗。宋徽宗的生平嗜好有三:一是女色,二是艺术,三是道教,三者都属这个极富极贵的有闲者的消遣和娱乐。他自称道君教主皇帝,不惜耗费巨资,在各地大造道观,扩充道士名额,设置道阶、道官、道职、道学等。他信用的著名道士和道官,也无疑成了当时的黑暗贪腐政治的重要组成部分。

道教的繁荣昌盛,也就导致了许多市井之徒想要借出家之名干贪财取命的勾当,这就是寺庙里总有道人的原因。

关于道人都是跑腿的角色,那些只不过是身份卑微的道人,

只能做些打杂的事情。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。