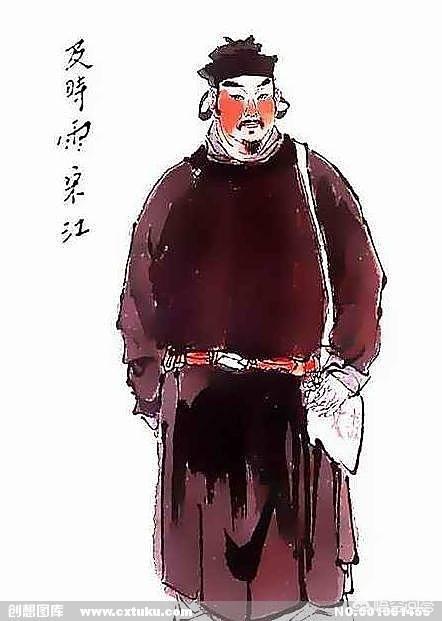

《水浒传》中,宋江和吴用为什么一定要招安?他们的心里是如何想的?

《水浒传》中,梁山泊领导层里,最主动上梁山的不是别人,就是智多星吴用。没有吴用,就没有梁山泊事业的发展和壮大。当然,没有吴用,梁山泊也不会被招安。吴用是在宋江的引导下,步步走向招安路线,并帮助宋江实现了朝廷招安愿望。

在此,还得要啰嗦一下《水浒传》的版本问题。施耐庵的前七十回(加楔子共七十一回),后面的事情被金圣叹腰斩了。施耐庵的原笔原意故事中,梁山泊是否被招安不得而知。但可以探讨的是,施耐庵作《水浒传》的主要素材来源是《大宋宣和遗事》、《宋史》,也参阅了民间话本、戏剧,以及融入了施耐庵本人的生活经历。这些素材中,梁山泊的结局是被张叔夜剿灭了。这也是金圣叹腰斩水浒,杜撰卢俊义恶梦的依据。

即便是施耐庵最后写了招安,也是本着《宋史·张叔夜传》“擒其副,江乃降”的记载,这样的投降却更能体现梁山泊“义”字当头的聚义宗旨。

《征四寇》作为最通行的版本,是在“评水浒,批宋江”的时候开始盛行起来的,“投降派宋江”就是在这一特定时期贴上的标签。

强调版本问题,有助于看清楚梁山好汉的本来面目,还施耐庵一个公道。

吴用从十分坚定的上山造反好汉,中途一百八十度大转弯,成了投降朝廷的最大胁从者,不一定符合施耐庵的原笔原意。既然续书早已深入人心,宋江、吴用的投降派标签再也难以揭下,那么,就沿着这一思路,分析一下宋江、吴用从造反到招安的心路历程。

首先界定一下梁山泊的领导层。第三任寨主晁盖,之所以把晁盖列进来,是因为吴用的一大段经历都与晁天王有关;第四任寨主、总兵都头领宋江,总兵都头领卢俊义,掌管机密军师吴用、公孙胜,这几位算是梁山泊最核心的高层领导。在这五个人中,只有吴用是最具造反精神,最主动上梁山的。

为什么这么讲?施耐庵从第十三回到第十五回,以及第十七回到第十九回共六卷文字,讲清楚了吴用上梁山的过程。这个过程就是“智取生辰纲”。

在这个弥天大案中,吴用发挥了两大作用:智取生辰纲的总策划、逼晁盖上梁山。当吴用遇到刘唐的时候,就第一时间判断出晁盖有大事要做,然后,积极主动的参与进来,迅速联络英雄豪杰,制定打劫方案。并且,选定梁山泊为退路,步步引晁盖等人按照他所设定的路线,走上了造反的道路。

第十四回“吴学究说三阮撞筹,公孙胜应七星聚义”中讲,吴用来到距东溪村四个时辰路途的石碣村,找阮氏三雄加盟劫取生辰纲的行动。吴用选这个地方找人,一是与阮家兄弟素有交往,二是这个地方靠近梁山泊。在石碣村,吴用拿话引诱阮小二,详细了解了梁山泊的情况,为后来的山上以及火拼王伦做好了充分准备。所以,当宋江报信后,吴用立即带着刘唐赶赴石碣村与三阮回合,为上梁山打前站。

吴用如此机警,在关键时刻显出了过人的胆略和智慧。可以说,没有吴用,生辰纲东窗事发之时,晁盖往哪里逃命都没有谱,即便是匆忙之间上梁山,也不可能如此顺利。但是,把晁盖逼到这个地步的,恰恰又是吴用。

吴用上应天机星,绰号智多星,是《水浒传》中第一谋士。但是,智取生辰纲之计却是很臭。仔细读第十五回“杨志押送金银担,吴用智取生辰纲”,不难发现,吴用每一步都为破案留下了痕迹。何涛通过一个赌徒弟弟轻而易举的破获了智多星的智取大案,而施耐庵特别说明,上一年的生辰纲被劫,迄今没有破案。这是吴用有意给晁盖挖坑,坚定的走上了梁山造反之路。

吴用在案发后第一时间先走了,晁盖却迟迟赖在庄上不动窝,七个时辰后,朱仝雷横杀了进来,才匆忙跑路。

在梁山泊鼓捣林冲杀王伦,也是吴用看到王伦不想把梁山泊做大,偏安山寨以图平安。杀王伦有点过份,但不杀王伦就不足以警示晁盖,梁山泊还是死气沉沉的。

宋江也是吴用逼上山的。晁盖为感谢宋江,派刘唐月夜下书馈赠黄金。派什么人不好?偏偏派脸上有朱砂印记,相貌奇特的刘唐!郓城捕快们说不定一眼就能把他认出来,这哪是报恩?简直就是挖坑陷害。可以想象,晁盖是不大管事的,一切的安排必定出自吴用之手。

最厉害的一招是江州劫法场。原本,吴用传假信的计谋天衣无缝,却偏偏在两个读书人都懂得的常识问题上“脱卯”了。两处“脱卯”,吴用只承认一处,就是父亲给儿子写信不用图章,而吴用专门抓了金大坚仿刻了蔡京做翰林时的图章。还有一处“脱卯”更严重,更低级,就是从黄文炳口中讲出来的蔡京图章用得不对,已经是太师的蔡京,怎么会用翰林图章?好比某人做了老总,名片还会用部门经理时候的吗?吴用就是要用这个手段,逼晁盖下山救人。结果,梁山泊第一次主动出击,攻打州府,彻底与朝廷为敌了。

但是,吴用并非要取宋江的命,如此弄险却是心中已早做打算。谁也没有料到,吴用竟然在江州牢城有卧底内线,戴宗在关键时候发挥了作用。关于江州劫法场,还有许多疑点,将另辟文章讲述。

吴用如此坚定的走造反道路,为什么又跟随宋江招安了呢?问题出在宋江身上。

《水浒传》中第一个提招安的是武松,这是在第三十一回讲的事情。当时,武松在孔家庄与宋江告别时,说要往投二龙山鲁智深处,告诉宋江入伙的目的就是为了异日招安。宋江接过话头,告诫武松“如得朝廷招安,你便可撺掇鲁智深投降了。”可见,宋江早就抱定招安的打算了。

让宋江坚定招安的事件,发生在第四十一回“还道村受三卷天书 宋公明遇九天玄女”。所谓“还道村”是施耐庵有意写的一个地名,意思就是“还道”。赵宋江山是道家雷部的霹雳大仙(赵匡胤)所得,宋代崇尚道教,是当世“替天行道”的总代表。宋江以及梁山泊的人都是道家放出来的妖魔,因而,必须“还道”。在还道村九天玄女庙中,宋江接受了三卷天书。这三卷天书就是梁山泊108人花名册。

九天玄女在授予宋江三卷天书时叮嘱他要“替天行道、全忠仗义、辅国安民”。九天玄女庙一回照应楔子,是《水浒传》的总纲。九天玄女同时还告诉宋江,这部天书可与天机星同观。于是,吴用在宋江回梁山后,就知道了梁山泊的行动纲领,也了解到梁山108人的名册。此时,吴用开始人生大转折,由坚定的造反向招安转变。

实际上,招安可谓梁山泊大多数人的意志,也包括晁盖。第五十五回将呼延灼领兵讨伐梁山,一仗下来,副将彭玘被擒。宋江劝降彭玘后,把他送到了梁山去见晁盖。到了第六十五回,呼延灼的另一员副将韩韬也被活捉了。宋江便让彭玘、凌振劝降韩韬,彭玘对他说:彭玘说道:”晁宋二头领替天行道,招纳豪杰,专等招安与国家出力。“

看来,宋江、吴用谋划招安,不仅符合武松等草莽英雄的意愿,也符合晁盖”为兄弟们谋一套富贵”的初衷,更符合朝廷降将的暂借水寨歇马的上山目的。

从上文分析,宋江尚未上梁山就想招安了,而吴用则是因为宋江的引导,步步走上招安道路的。宋江、吴用既是在九天玄女的旨意下谋划招安,也是基于梁山现状和前途考虑,带领全伙好汉最终接受了朝廷招安。

《水浒传》中,宋江和吴用为什么一定要招安?他们的心里是如何想的?

“水浒”二字的意思就是“出路”。宋江和吴用所有的行动都是在为“出路”铺垫,招安就是他们最好的出路!落草梁山只为被朝庭重视而已!

《水浒传》中,宋江和吴用为什么一定要招安?他们的心里是如何想的?

首先说说宋江。原书在宋江出场时这样描述的:这宋江自在郓城县做押司。他刀笔精通,吏道纯熟;…平生只好结识江湖上好汉,但有人来投奔他的,若高若低,无有不纳…若要起身,尽力资助,端的是挥金似土。

人问他求钱物,亦不推托;且好做方便,每每排难解纷,只是周全人性命。时常散施棺材药饵,济人贫苦,周人之急,扶人之困,…

通过以上描述,我们知道:第一,宋江是体制内的人,第二,宋江“刀笔精通,吏道纯熟”,虽说是吏不是官,但也混得迎刃有余,第三,仗义疏财,挥金如土。

所以宋江之所以招安,跟在体制内的名利有关,即体制内有诸多好处,不然他一个刀笔吏如何能够“挥金如土”?如果晋级为“官”,那么好处岂不是更大!因此宋江一心招安,是其不懈的目标追求,最后如愿以偿。当然原书中以宋江一心要尽忠报国当一个好官的脉络,但是结局是被毒死了。

至于吴用,书中并未交待是否秀才出身,但是饱读诗书兵法,但是只能在乡村教小孩儿,能挣多少银子?刘唐因为晁盖给了雷横十两银子就追上去拼命,说明当时的”七星”中除晁盖外均不富,不然也不会刧“生辰纲”了。吴用的乡下生活是不能够跟宋江的县城生活可比的。宋江作为一个吏就能挥金如土买并养活小妾阎婆惜娘俩,吴用光棍一人怎能相比?这一切都是在体制内才有的好处啊!

所以吴用自从宋江上山后与其一拍即合,参与到了只有招安才有好的生活的团队之中。

宋江吴用之流一心要招安,皆为名利使然!

《水浒传》中,宋江和吴用为什么一定要招安?他们的心里是如何想的?

不受招安,梁山好汉的出路是什么?我们就算当事后诸葛吧,我们可以为梁山好汉们谋划一下。

以当时梁山在宋朝的社会状况来说,梁山好汉有四条路可以选。一是打败朝廷,自己建立新王朝。二是保持与朝廷的对立,自己有一片小天地。三是受招安,重新归入主流社会。四是被打败被剿灭。

打败朝廷,自己建立新王朝,当然看上去是上选。但是,必须是朝廷很不得人心,有天下皆欲反的大形势。又必须义军有那么大号召力,有真正的领袖人物,形成义军越来越壮大的发展趋势。这个内外条件不是每个时代都有的。看历史,真正成功的起义,可以取代旧政权的义军,只有新朝末、隋末、元末等几次,失败的起义是非常多的。东汉末的起义实际上失败了。唐末黄巢起义也失败了。明末李自成、张献忠还是失败了。至于王朝中期的义军,失败的更多。所以,这条路走通不容易。如果朝廷大体还能安民,则此路必然走不通。

如果保持与朝廷的对立,维持自己有一片小天地的状态,那么,其实部众无法安居。因为,朝廷要经常派军队来进剿,你要准备经常打仗。首领都难以正常取妻生子安居,普通部下更不可能。那时间长了,部众不找别的出路吗?军心能安吗?

被打败,被剿灭,肯定是最惨的结局。但,只要你义军不发展,不能打败朝廷,又不投降,那么,其实你早晚会被剿灭,维持自己一片小天地的状态,肯定是不能长久的,朝廷怕你老闹事,一定持续给你军事压力。

那么,剩下的可选的路就是受招安。受招安当然有宋江、、卢俊义、吴用等人下场的危险。但,此路有一个诱人前景,这一路人马不用受朝廷军事围剿了,又马上可以受封,在社会上有了一个受大多数人追捧的出路,社会价值观评论以及财禄都很让人受诱惑,大多数人不可能不动心。那么,在无法打败朝廷的情况下,怎么选呢?受招安自然是一条可选的出路。实际上,历史上受招安而当官得禄有好结局的也不少。所以,才有“要官杀人放火受招安”的说法。否则,此言怎么流传开来?历史上的事例,如郑芝龙,属于占据台湾在沿海为寇的,被明朝招安了。虽然,后来郑芝龙再投清,被杀了。但明朝对郑芝龙还是不错的。如清朝的刘永福,刘领导的黑旗军本是反清的。后来归顺清朝,清朝对刘永福也不错。反映在《水浒传》里,有比较好结局的,如李应、朱仝、孙立、顾大嫂等。

以《水浒传》描写的梁山好汉走上占山为王的道路论,其实,造反又成功夺取政权的可能性,也就是第一条出路成功的可能性是基本不存在的。因为,这些好汉并不是如历史上农民起义一般,有谋划有取天下的大志。好汉们是一小伙一小伙聚集的,甚至是一个一个被逼反的,所以,形不成通常民众起义的浩大规模,也没有什么组织起义的纲领、口号。还是后来宋江上山才有个旗帜,替天行道。那么,这样聚集的力量,要打天下应该是做不到的。也就只好走向受招安。宋江只是在此形势下,选择了必然的一条路。

如果联系到后来明清时中国人到海外谋生的出路,其实,中国民众如果造反不成功似乎还有一条到海外建立政权的路。如明清时中国人在东南亚建立三佛齐国、兰芳共和国、戴燕王国等。但是,一要地理位置在东南沿海,二是时代条件要足够。宋代那个时候,中国人有去海外做生意的,尚未有人在东南亚有足够开拓而建立政权。据说南宋灭亡,陆秀夫之子陆自立带一部分南宋遗民流亡到了东南亚。后来在爪哇建立了顺塔国。此时已经是元朝了,他们也是被迫流亡的。说明,北宋末那时主动选择去东南亚建立政权还没到那个开发海外的时代。不过,《水浒传》写于明朝,这条道儿略有反映的是,后来混江龙李俊去了泰国,做了泰国国王。牛!中国一个义军水军统领到海外就做国王了!

《水浒传》中,宋江和吴用为什么一定要招安?他们的心里是如何想的?

以宋为主的宋.吴本身就是“克己复礼”维护皇权的忠实奴才。他们是混进“革命”队伍的篡权者,是早有目的.有准备的颠覆行为!

《水浒传》中,宋江和吴用为什么一定要招安?他们的心里是如何想的?

梁山中好象只有宋江和吴用,接受的是正统有序的儒家教育,其它人或者有点文化,或者完全不识字。儒家文化讲究的是忠孝节义,宋江吴用开始因为怀才不遇,以及贪官污吏横行,所以有反朝迋情节,后来又回归到儒生本性,觉得被视为反贼终是大逆不道的事。因此,宋江吴用一心招安,为自已留一个忠君爱国的好名声,为弟兄们谋一个封妻荫子的好前途。

但是,美好的愿望只是一相情愿。朝迋奷佞借梁山好汉去对付农民起义军,然后又将宋江等人尽数消灭,一场轰轰烈烈的壮举,就这样悲惨的落幕,令人感叹万千!

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。