古代历史上,泰山为什么会成为皇帝的封禅之地呢?

封禅实际就是一种祭祀活动,封就是祭天,禅就是祭地,合起来的意思就是祭祀天地。既然只是祭祀天地,那么从理论上讲,皇帝不是经常搞这种活动吗?虽然经常搞,但在泰山搞这种祭祀活动却有着重大意义。

这是为什么呢?我们要先来说说泰山的文化地位。

泰山的双重身份提到泰山,必然会想到孔子,据《史记》记载:泰山之阳则鲁,其阴则齐。因此,泰山兼有齐鲁文化优势。

孟子曰:孔子登东山而小鲁,登泰山而小天下。一语道破天机,从中体现出泰山在儒学思想领袖心中的崇高地位,在齐鲁地区,人们用泰山来比类文化行为和精神境界的高尚,泰山被看作圣人之学宏大高远的象征。

在上古时代,就有岱(指泰山)为山宗,为五岳之长的说法,可见,泰山一直以来就有着正统政治权力的符号象征。

秦始皇、汉武帝在他们进行海上之行时,都要同时礼祀泰山。秦始皇曾多次东巡海上,其目的除了寻找海上仙山,求长生不老药之外,主要动机还在于强化行政实力,以实现“明照四海之内”,实际也是对权力的极端追求。汉武帝同样也有类似于秦始皇的行动,其中也不乏在宣示“天子以四海为家”的政治意识。

在汉武帝时期,董仲舒提出“罢黜百家,独尊儒术”,得到了汉武帝的支持,这一文化政策使得儒学逐渐成为国家意识形态的正统。而泰山作为儒学文化的象征,自然而然也被视为社会意识的主流。

除此之外,泰山的地理位置也有独特的地方,在中国文化当中,从风水学的角度上来讲,一个好的所在必是山水组合。泰山雄起于华北平原之东,凌驾于齐鲁平原之上,东临大海,西靠黄河。

立足于西部和中部的秦汉帝王东望泰山,在他们看来,泰山的神秘与高大,与其背靠海洋有着密不可分的关系。秦始皇和汉武帝都曾有过东至海上,期望与“蓬莱诸神”相聚的愿望,也就是求长生不老。

据《史记》记载,秦始皇出巡远方,曾“东游海上,行礼祠名山大川及八神”,汉武帝东巡海上,同样也行礼祠八神。意思就是这两位帝王均在海上祭祀过八神。因此在秦汉时期有一种流行的说法,即“八神之祠遍于海上,万乘之驾常在东莱”。

在秦始皇与汉武帝两位帝王的接力追捧之下,泰山不仅成为儒学文化的象征,更有着神山的尊称。

历史上的封禅泰山位于我国东部,称东岳。历代帝王在改朝换代、并致太平以后,都要封禅泰山,以示受命于天,四海率从。

据《管子·封禅篇》记载,先秦时代曾经有七十二君到过泰山祭告天地。秦始皇、汉武帝也都到此举行过封禅大典。唐宋帝王仍很热衷封禅,从明朝开始,朱元璋才取消了泰山的封号,此后,明清两朝由封禅改为了祭祀,进行祭天仪式。北京的天坛,就是在永乐迁都北京后兴建的,专门用来祭天,据记载,有22位皇帝在天坛举行过祭天大典。

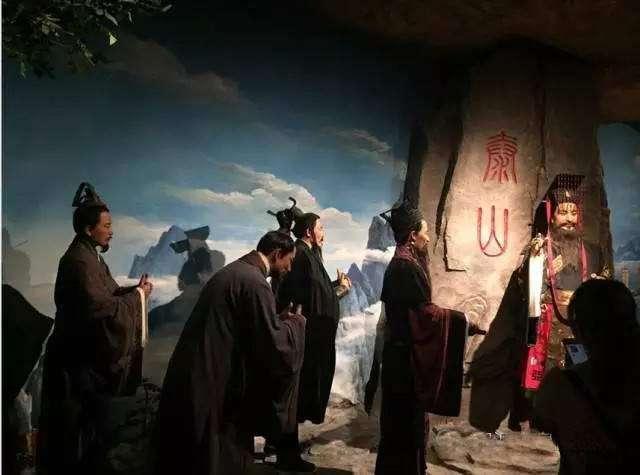

那么封禅大典究竟是怎么一回事儿呢?封禅的内容,就是在泰山极顶筑土为坛来祭天,以报答天功,叫封;在泰山脚下梁父山祭地,以报地功,称禅。

从历史长河中看,在泰山举行过封禅的帝王屈指可数,那么什么样的帝王才有资格在泰山封禅呢?司马迁在《史记·封禅书》中给出了条件:

在太平盛世或天降祥瑞的情况下,两个条件满足一个的帝王,就可以在当政期间进行封禅。

据文献记载,第一个真正意义上的封禅大典始于秦始皇。始皇于公元前219年登泰山举行了封禅大典,并立了泰山碑以作纪念。

但是真正奠定泰山封禅制度和意义的则是汉武帝的泰山封禅。在西汉武帝之前,已历经高、惠、文、景四位皇位,但是在六十余年间,这四位皇帝没有一人举行过封禅。

究其原因,可能这四位皇帝都比较低调,在武帝之前,汉朝崇尚黄老无为之治的思想,他们的主要精力多放到了恢复社会生产和安定人民之上。到了武帝时期,西汉的统治已相当稳固。

汉武帝在前任帝王的基础之上,又采取了许多富国强兵的措施,击败了匈奴,平定了内乱,面对自己开创的西汉王朝,武帝相当的得意,于是,好大喜功的他就产生了到泰山封禅的念头。

但是,有一个问题也随之出现,那就是,由于泰山封禅礼仪失传已久,以何种方式进行祭祀,这是首要解决的问题。为此,武帝多次召开会议和儒生们进行讨论,但始终没有拿出一套统一的方案。最后,武帝亲自拟定,将封禅按祭祀太一神的仪式,并再加礼以示隆重来进行。

孔子曾亲自考察过封禅大典的礼仪,这种隆重的封禅大典有着一套神圣而严格的仪式,这对十分重视礼乐制度的孔子,有着极大的吸引力。但是孔子考察一番后发现,封禅礼仪在各国的具体仪式差异很大。因此,没有统一的礼仪流传于世也是有原因的。

按照汉武帝指定的封禅礼仪是这样的:先举行封祀礼,即在泰山下的东方建封坛,封土下埋藏玉牒书,内容要保密。封祀礼完毕后,汉武帝只带侍中登上泰山,行登封礼。登顶次日,从泰山北道下来,再到梁父的肃然山举行禅礼,其仪式则按照祭后土的方式。

山上的封、山下的禅,两次典礼,与祭者均穿黄色衣服。封礼前,各宫廷侍从和儒生都要头戴白鹿皮帽,束大带,插笏板,举行射牛礼。封礼后,释放从各地搜集来的奇珍异兽。典礼完毕后,武帝在泰山的明堂接受群臣的朝贺,并颁布诏书,宣扬在封泰山时天上出现异象,比如一道神秘的景光之类的怪现象,借此说明帝王得到了上天的认可。汉武帝一生曾进行了六次泰山封禅仪式。

汉武帝之后,汉光武帝、唐高宗、唐玄宗、宋真宗等,都在泰山举行过封禅典礼,以此宣扬自己的功绩和“君权神授”理念,从而使天下人都诚服于他。说白了,实际上,各路帝王在泰山封禅,无非就是想借用泰山的神性和人们对泰山的尊敬,以此来迷惑大众而已,这一点,武则天比谁都清楚。

古代历史上,泰山为什么会成为皇帝的封禅之地呢?

泰山之所以会成为黄帝的封禅之地,是因为泰山还有一个名字叫做帝王山。

说起“三山五岳”,大家都会数出个一二三来的,但要问起帝王山是什么?在哪儿?许多的人都会是一头雾水的。

其实,这些把脑袋摇得拨浪鼓似的人,对帝王山还是非常非常熟悉的。

帝王山就是山东泰山。惊奇不惊奇呀?泰山,又名泰岳、东岳、岱山、岱岳,位于山东省中部的泰安、济南、淄博三市之间。主峰玉皇顶,海拔1533米。

泰山有“五岳之首”、“五岳之长”、“五岳之尊”、“天下第一山”之称。

“泰山安,四海皆安”,泰山自古就被视为“直通帝座”的天堂,是一座帝王祭天、百姓崇拜的神山。

自三皇五帝开始,一直到清朝康乾时代,一共有13代帝王亲登泰山封禅或祭祀,还外有24代帝王因为种种原因,不能亲往,就委托差遣别官代为上山祭天,共有72次。在这些帝王当中,汉武帝共上山8次封禅致祭。

一代又一代的帝王亲到泰山封禅祭祀,除了借助泰山的神威来巩固自己的统治地位之外,也使泰山的神圣地位被神化到了无以复加的程度。

有了这么多的帝王的推崇与站台,泰山上下自然而然地修建了无数皇家级别的庙宇和神像、刻石题字。五岳之首的“天下第一山”泰山就慢慢演变成为了帝王山了。

“万物孕育之所”的“吉祥之山”帝王山——山东泰山是国家AAAAA级旅游景区、第一批国家级风景名胜区。

2007年,山东泰山被列为世界文化与自然双重遗产。世界遗产委员会对泰山的评价是这样的:

近两千年来,庄严神圣的泰山一直是帝王朝拜的对象。山中的人文杰作与自然景观完美和谐地融合在一起。泰山一直是中国艺术家和学者的精神源泉,是古代中国文明和信仰的象征。

泰山风景旅游区的六大景区和四大奇观现在,在山东泰安建有泰山风景旅游区,旅游区包括幽区、旷区、奥区、妙区、秀区、丽区六大风景区。有泰山日出、云海玉盘、晚霞夕照、黄河金带四大奇观。

盘古开天地的传说传说,在很早很早的远古时代,整个宇宙混沌一片,天和地是连在一起的,没有分开。

后来,天地分离,世界初成,一个在混沌的宇宙之中沉睡了一万八千年名叫盘古的巨人也醒来了。

巨人盘古担心天地还会合在一起,他就头顶着天,脚蹬着地。这样天空每日升高一丈,大地每日增厚一丈,盘古也每日长高一丈。如此日复一日,年复一年,他就这样顶天立地生活着。

过了十万八千年,盘古慢慢地衰老了,最后溘然长逝。

刹那间,巨人盘古倒地,他的头变成了东岳泰山,腹部变成了中岳嵩山,左臂变成了南岳衡山,右臂变成了北岳恒山,两脚变成了西岳华山,眼睛变成了太阳和月亮。

盘古开天辟地,造就了世界,是人类的祖先,他的头部变成泰山。所以,泰山就被称为“天下第一山”,成了五岳之首。

古代历史上,泰山为什么会成为皇帝的封禅之地呢?

泰山在中国古代历史上有着举足轻重的地位,有很多雄才大略的帝王到这里举行封禅之礼,而且并不是每一位帝王都可以封禅,必须要得到大臣们的认可,为江山社稷做出突出贡献的人才有资格。

细数中国历史上的帝王像秦始皇,汉武帝等人都去过泰山封禅,若是没有一点丰功伟绩就想到泰山封禅,不仅会成为天下人的笑柄,被史官批上一笔,还会成为后世人茶余饭后的谈资。

那么,中国的名山大川不在少数,除了山东之外,其余的省份也都有名山,为什么唯独选择了泰山为封禅之地呢?

这主要是因为泰山在古代的名气太大了,传说当初世界初成,天地处于一片混沌状态的时候,顶天立地的巨人盘古出现了。

盘古开天辟地之时头颅化作了泰山,而且泰山属于五岳之中的东岳,太阳也从东方升起,我们中国人都是以东为大,所以这就确立了泰山在人们心中的地位。

中国历朝历代的帝王都对泰山有着敬仰崇拜的心理,每一位帝王都赋予了泰山神圣不可侵犯的威能,雄才大略的汉武帝更是去泰山封禅了八次。

而孔老夫子“登泰山而小天下”被传为佳话,司马迁的“重于泰山,轻于鸿毛”更是成为了衡量一个人价值的标准。

诗圣杜甫的“会当凌绝顶,一览众山小”让无数人蜂拥而至,这些圣人名家对泰山的赞誉,无疑让泰山在中华儿女们心中的地位更加上升了一个层次,中华儿女们对于泰山的崇敬已经成为了一种文化现象。

从以上这些资料之中,我们也就不难理解为什么泰山在五岳之中会脱颖而出,成为历代帝王的封禅之地了。

古代历史上,泰山为什么会成为皇帝的封禅之地呢?

首先,封禅不是在泰山[呲牙][呲牙]。

封和禅,是两种祭祀形式,封,是祭天,祭皇天上帝,禅,是祭地,祭后土祇。

封,是在泰山,在泰山祭天;而禅,则绝不在泰山,在泰山之外的其它山;大禹,禅会稽山,其他天子,则在泰山附近的小山,进行“禅”,如“禅亭亭(山)”,可以详见《史书-封禅书》。

再次强调,封和禅,是两种不同的祭祀行为。

泰山,是中国古代华北平原的最高山峰,自古就是认为与“天”最接近的地方,故“封泰山”。

封的形式,就是在泰山山上找一小块平地,献上礼品,祷颂完毕,把一切东西(贡品)全部抛下绝壁。

禅的形式,是找一座小山,或在泰山边上的小山,挖个小方坑,放上祭品,祷颂完毕,把土埋实,这是祭地。民国时,修建工室,曾挖出一块金简,上刻文字,祭地的祷文,现藏于台北故宫博物馆。

古代历史上,泰山为什么会成为皇帝的封禅之地呢?

“自古受命帝王,曷尝不封禅?”司马迁在《史记》中的一句话,道出了帝王受命于天,继而封禅的原因。作为古华夏部落联盟首领,黄帝当然也会进行封禅。《史记·封禅书》:齐桓公既霸,会诸侯于葵丘,而欲封禅。管仲曰:“古者封泰山禅梁父者七十二家,而夷吾所记者十有二焉。昔无怀氏封泰山,禅云云;虙羲封泰山,禅云云;神农封泰山,禅云云;炎帝封泰山,禅云云;黄帝封泰山,禅亭亭;颛顼封泰山,禅云云;帝干封泰山,禅云云;尧封泰山,禅云云;舜封泰山,禅云云;禹封泰山,禅会稽;汤封泰山,禅云云;周成王封泰山,禅社首:皆受命然后得封禅。”

借管仲之口,我们知道黄帝曾到泰山封禅,不仅是黄帝,伏羲、神农、炎帝、颛顼、尧、舜、禹等上古君王都曾到泰山封禅。

何为封禅?汉朝的班固说:“故升封者,增高也;下禅梁父之基,广厚也;刻石纪号者,著己之功绩以自效也。天以高为尊,地以厚为德,故增泰山之高以报天,附梁父之阯以报地,明天地之所命,功成事遂,有益于天地,若高者加高,厚者加厚矣”。唐朝的张守节说:“泰山上筑土为坛以祭天,报天之功,故曰封。泰山下小山上除地,报地之功,故曰禅。”简单来说,帝王即受命于天,“封禅”即是感谢上天的护佑,向上天汇报自己的功绩。

封禅既是帝王向上天汇报工作,那么汇报工作的地点则是离老天越近越好。中国境内高山众多,即便是在五岳当中,泰山也不是海拔最高的山峰,为什么泰山被选为封禅之地呢?

原来,古华夏部落主要起源于黄河、长江流域,其中更以黄河流域为主。受自然条件的限制,这些部落的活动范围有限,基本生活在陕西、山西、河南、河北、山东等区域。泰山雄起于华北平原之东,在一望无垠的平地上拔地而起一千多米,这种强烈对比的震撼,自然而然让人们认为泰山是最高的,把泰山作为封禅地点则再合适不过了。

封禅意义重大,通过这种仪式化的场面,昭告天下,王权受命于天,既可以增加帝王权威,稳固自身的统治,又可以彰显帝王的功绩,是一件非常荣耀的事情。

“每世之隆,则封禅答焉”黄帝、炎帝、尧、舜、禹皆上古先贤,举行“泰山封禅”无可非议,但并不是每一位天子都有资格“封禅泰山”。

随着“泰山封禅”的规格及规模的提升,对“封禅泰山”的天子要求也越来越高。

- 首先,要有大功,这样在向上天汇报工作的时候才有话可讲;

- 其次,要天降祥瑞,这是上天提醒帝王可以去封禅了;

- 最后,封禅要在盛世,因为封禅这种仪式丝毫不亚于今天的奥运会,需要很大的人力财力支撑,只有国库充盈,才有能力举办这样的活动。

在中国封建王朝历史上,自秦始皇开始,真正有资格及勇气“封禅泰山”的皇帝只有六位。

秦始皇“泰山封禅”

秦始皇统一中国,结束了战国纷争的局面,北击匈奴,南定百越,修直道,筑长城,统一文字、度量衡,奠定了中国统一的多民族国家基础,所以秦始皇封禅泰山是毫无争议的。

始皇帝二十八年(公元前219年)巡行东方,先到邹峄山,行祭礼,刻石颂秦功业。自定礼制,整修山道,自泰山之阳登山。在岱顶行登封礼,并立石颂德。自泰山之阴下山,行降禅礼于梁父山。

汉武帝“泰山封禅”

汉武帝时,国力强盛,击破匈奴,远征西域,南下闽越,征服朝鲜,经营西南,极大开拓了汉王朝的疆域,独尊儒术,加强王权,创下丰功伟绩,汉武帝封禅泰山也是当之无愧的。

元封元年(公元前110年)三月,汉武帝率群臣东巡,至泰山,在岱顶立石。之后,东巡海上。四月,返至泰山,自定封禅礼仪,至梁父山礼祠“地主”神。其后举行封祀礼,在山下东方建封坛,高九尺,其下埋藏玉牒书。行封祀礼之后,武帝独与侍中奉车子候登泰山,行登封礼。第二天自岱阴下,按祭后土的礼仪禅泰山东北麓的肃然山。封禅结束后,汉武帝在明堂接受群臣的朝贺,并改年号元鼎为元封,割泰山前嬴、博二县奉祀泰山,名为奉高县。此后,汉武帝又曾五次来泰山举行封禅仪式。

汉光武帝“泰山封禅”

汉光武帝刘秀,用十几年时间,剪灭群雄,平定内乱,重新光复大汉王朝,其功绩不亚于开国皇帝刘邦,刘秀封禅泰山也是有资格的。

建武三十二年(公元56年)二月,光武帝率群臣至奉高,整修山道、在登封台上垒方石。十五日开始斋戒,二十二日在泰山下东南方燔柴祭天。礼毕,乘辇登山,至岱顶少憩后更衣行封礼。二十五日禅梁父山,改年号为建武中元。

唐高宗“泰山封禅”

唐高宗在位期间先后灭西突厥、灭百济、灭高句丽。 高宗时期唐朝版图为最大,东起朝鲜半岛,西临咸海,北包贝加尔湖,南至越南横山,可谓功劳不小,唐高宗封禅泰山,也是可以的。

麟德二年(665年)十月,高宗率文武百官、扈从仪仗,武后率内外命妇,封禅车乘连绵数百里,随行的还有突厥、于阗、波斯、天竺国、倭国、新罗、百济、高丽等国的使节和酋长。十二月云集泰山下,派人在山下南方四里处建圆丘祀坛,上面装饰五色土,号“封祀坛”。在山顶筑坛,广五丈,高九尺,四面出陛,号“登封坛”。在社首山筑八角方坛,号“降禅坛”。次年二月高宗首先在山下“封祀坛”祀天。次日登岱顶,封玉策于“登封坛”。第三日到社首山“降禅坛”祭地神,高宗行初献礼毕,武后升坛亚献。封禅结束后在朝觐坛接受群臣朝贺,下诏立“登封”、“降禅”、“朝觐”三碑,称封祀坛为“舞鹤台”、登封坛为“万岁台”、降禅坛为“景云台”,改元乾封,改奉高县为乾封县。

唐玄宗“泰山封禅”

李隆基早年,勤于政事,拨乱反正,任用姚崇、宋璟等贤相,励精图治,开创了唐朝的极盛之世——开元盛世,唐玄宗封禅泰山也说的过去。

开元十二年(725年)十月,唐玄宗率百官、贵戚及外邦客使,东至泰山封禅。封禅礼沿袭乾封旧制。封禅后,封泰山神为“天齐王”,礼秩加三公一等,玄宗亲自撰书《纪泰山铬》,勒于岱顶大观峰,并令中书令张说撰《封祀坛颂》、侍中源乾曜撰《社首坛颂》、礼部尚书苏撰《朝觐坛颂》,均勒石纪德。

宋真宗“泰山封禅”

宋真宗在历史上最有名的事迹莫过于“澶渊之盟”了,虽然在位期间勤于政事,社会经济繁荣,国家强盛,史称“咸平之治”,但宋真宗与前面几位封禅帝王比起来要逊色的多,其封禅泰山只能说是勇气可嘉。

大中祥符元年(1008年)十月,宋真宗自汴京出发,千乘万骑,东封泰山。改乾封县为奉符县,封泰山神为“天齐仁圣帝”;封泰山女神为“天仙玉女碧霞元君”;在泰山顶唐摩崖东侧刻《谢天书述二圣功德铭》 ,诏王旦撰《封祀坛颂》、王钦若撰《社首坛颂》、陈尧叟撰《朝觐坛颂》,各立碑山下。

宋真宗之后,再也没有帝王到泰山封禅,直至大明朝朱元璋称帝的时候,下诏书废去了泰山“东岳天齐仁圣帝的称号”,后世帝王再至泰山,也就是普通的祭祀了。

古代历史上,泰山为什么会成为皇帝的封禅之地呢?

“山以岳尊,岳以东最”。泰山为五岳之首,位于山东省泰安市,以其气势雄伟磅礴而闻名,更有数不清的名胜古迹,摩崖碑碣,有“天下第一山”、“五岳独尊”之称。“泰”意为极大、通畅、安宁,便有了“稳如泰山”,“国泰民安”之说。

泰山被帝王视为国家统一权力的象征,自秦到清以来,数代帝王曾亲自登泰山封禅或祭祀,文人雅客对泰山仰慕备至,留下大量名篇石刻。泰山的风景以壮丽著称,彰显着自然的神奇。泰山是东方文化的缩影“天人合一“思想的寄托地。

所以泰山在从山岳中的名气还是很大的,当然有句话说的好,山不在高有仙则名,第一个去泰山封禅的是秦始皇帝,后来的皇帝对秦始皇的功绩也都是认可的,真正的大一统时期也都是从秦始皇这里来的。所以后期皇帝也就学秦始皇在泰山封禅。假如当初秦始皇不在泰山改在华山或者嵩山等山后世帝王自然也会跟着去华山或者嵩山等山封禅。

还有一个原因是我自己理解的。泰山胜迹,孔子称首。泰山是儒家胜地,君王们要用人家的思想,要笼络天下读书人自然要选择去泰山封禅。

民初疑古派的史家认为,这纯粹是战国至秦汉间,齐儒凭空杜撰,并为好大喜功的君主利用来巩固政权、夸侈政绩的活动。

所以去泰山封禅有很多种原因。儒生为巩固自己的地位的唆使皇帝有很大的原因为里面。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。