咸丰和恭亲王是一个妈养大的,为什么关系那么恶劣?

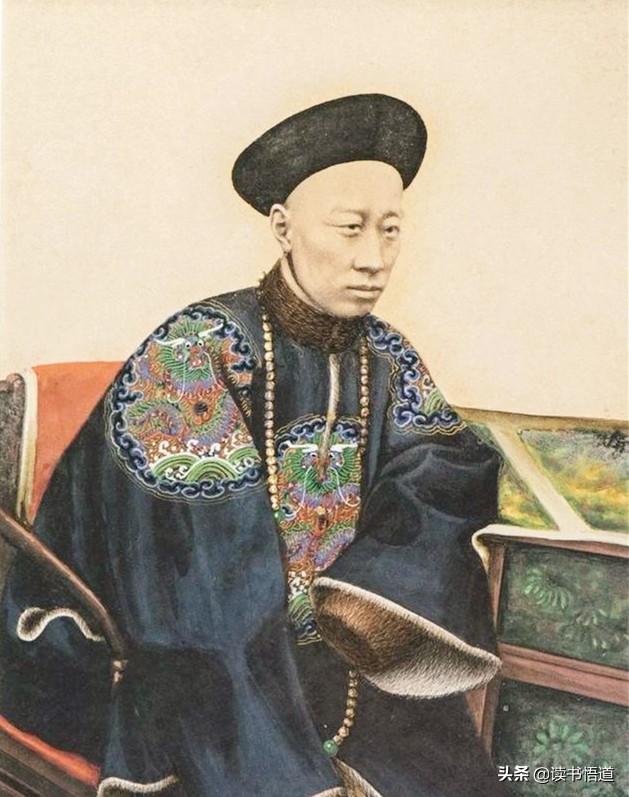

图为爱新觉罗`奕訢

咸丰和恭亲王虽是一个妈养大的,但毕竟不是亲兄弟,即使是亲兄弟,生在帝王家也亲不到哪里去,亲兄弟争权夺利的例子比比皆是。不过咸丰和恭亲王原来曾经好到同穿一条裤子,两人的分道扬镳有着深刻的政治原因

道光皇帝有后妃二十多人,先后给他生了十个公主和九个皇子。其中长子奕纬死于道光十一年(1831年),终年23岁。二儿子奕纲、三儿子奕继都早夭。四子奕詝生于道光十一年,五子奕誴在道光二十六年过继给了嘉庆的三皇子绵恺为嗣,袭了郡王位。道光颇钟爱皇六子奕訢,之后在道光晚年也相继有生子,即皇七子奕譞、皇八子奕詥和皇九子奕譓。

上图为道光皇帝

在诸多儿子们当中,选一位出来继承他的大位,这让道光颇费了一番心思。上述诸子当中,死的死,去的去,有资格做储君的只有两位,即四子奕詝和六子奕訢。

奕詝与奕訢年龄相仿,仅差一岁多。奕詝的生母是孝全皇后钮祜禄氏,为道光皇帝的第三位皇后。这位皇后命短,在奕詝十岁时,便归了地府。于是,奕詝便由奕訢的生母博尔济吉特氏抚养。

在众皇子中,奕詝与奕訢原本关系就很好,二人同在上书房读书,一同接受教育。奕詝归博尔济吉特氏抚养之后,更加深了二人的感情。两兄弟天天生活在一起,一同做学问,一起背诵经史子集。从综合能力方面看,不论是在文化课还是骑射训练中,奕訢始终压奕詝一头。

上图为咸丰帝

奕訢曾在武林高手的指导下自创过枪法二十八式,刀法十八式。道光对此特别高兴,还特地赐其枪“棣华协力”,和宝刀“宝锷宣威”,还把自己的白虹刀作为礼物送给了奕訢。由此可见,在道光心里,他是十分钟意奕訢的。

那么道光纠结的是什么呢?自古帝王之家的规矩便是“立长不立幼”,这是其一。其二,奕詝也并非毫无优点,在恩师杜受田的教育下,他也有了一个拿得出手的特点,那便是贤惠正直。当然这个特点在他当了皇帝之后,后期逐渐消失殆尽。奕詝是长子,也没犯过什么大错,按理,这个储君之位应非奕詝莫属。

但道光实在爱惜奕訢,在储君这事上犹豫不决。谁能当上大清的第九任皇帝,这也成了奕詝和奕訢兄弟两人反目的潜在危机。

关于奕詝继承帝位,坊间流传的说法众多,大致有三个版本。第一个版本,话说在《清史稿》的《杜受田传》中有记载,清朝皇帝按照惯例,每年都会在南苑狩猎,道光自然也不例外。在道光晚年的一次狩猎中,奕訢善骑射,在父亲面前为了表现自己,更是使出浑身解数,箭无虚发。

然而奕詝却对此反应平淡,事后,道光问其缘由,奕詝说,春天正值万物复苏之际,鸟兽也一样,刚开始繁育,他实在不忍心伤害这些生灵。此话在道光看来,尽显一位帝王的宽厚仁义,与道光心中理想的皇帝非常接近。于是,道光便因此事,选定了奕詝作为接班人。、

第二种说法是两位皇子恩师之间的较量。据清人笔记说奕詝的老师是杜受田,奕訢的老师是卓秉恬。道光晚年在生病期间,曾召见两位皇子,意在通过最后的考察确定皇位候选人。在见道光之前,两位皇子都先去拜访了自己的恩师。

卓秉恬告诉奕訢说,不管你父皇问什么事,你只管知无不言,言无不尽。这样做的目的很明显,就是让奕訢靠着自己的才华压倒奕詝。而杜受田则对奕詝说,如果你父皇问起国家政事,你什么也不用说,只管一个劲的流泪,表现出你对父皇的忠诚即可,因为在才识智慧方面,奕詝并不占优势。最终奕詝凭借仁孝获得了皇位。

第三个版本是,道光原本已立奕訢为储,但后来又变卦了。据《清稗类钞》记载,道光晚年疲于政事,想到要立储了,他见皇子中奕訢最为聪慧,于是写好了奕訢的名字,放在乾清宫正大光明牌匾后。

话说有位多嘴的太监偷看到了道光写字的样子,根据最后一笔判断出皇位继承人就是奕訢。于是储君的消息不胫而走。道光知道后,十分生气,就将铁盒重新取下,更换为奕詝。

到底奕詝如何得到皇位,当年的真相是什么,史书上没有记载,很难查实,但咸丰登基虽不见刀光剑影,却是“无声胜有声”。

道光二十六年(1846年)六月十六日,道光正式立储。他在一张纸上用红笔以满汉双体写下了:“皇四子奕詝立为皇太子,皇六子奕訢封为亲王”。道光三十年正月十四日,道光帝的人生走到了尽头,他在圆明园召见了大臣载垣、瑞华、僧格林沁等人,当着众人的面,让总管内务府的大臣文庆打开了小匣子,宣示御书、遗谕。

这样,道光皇帝去世后,奕詝登基称帝,改元年为咸丰。从此,他永远都高弟弟奕訢不只一头。

咸丰继位后,恭亲王奕訢小心谨慎,一度得到咸丰的信任,还出任了领班军机大臣。在咸丰眼里里,还是将亲情放到了首位,同时也认可了恭亲王的才能。但恭亲王对这位皇兄并不买账,他心怀不满,恃才傲物,这就使得咸丰逐渐失去了对他的信任,史弟两人的关系越来越冷淡。

咸丰五年发生了一件事,致使咸丰帝不仅罢免了奕訢的重要职务,而且养母康慈皇太后也受到了牵连。

话说恭亲王的生母静皇太妃,自认自己抚养咸丰帝有功,应该得到皇太后的封号。而恭亲王也想借母亲晋封皇太后来提高自己的地位,所以对此事非常积极。可是,咸丰帝认为这不和祖制,因此没有答应。

1855年,静皇太妃病重,咸丰前去探望,正好遇见恭亲王。据说咸丰问恭亲王,额娘的病如何?恭亲王回道,说很重,恐怕只有晋封了皇太后才能合眼。仓促间咸丰“哦,哦”了两声,以作回应。

没想到的是,恭亲王随后就去军机处传旨,礼部便奏请尊封皇贵太妃为康慈皇太后。咸丰知晓后,对于恭亲王的“越俎代庖”非常生气,但事已至此,也只好批准了。

九天后,康慈皇太后病逝。不久,咸丰便以“办理丧事有疏忽”的罪名,将恭亲王赶出了军机处,罢免了他的重要职务,养母康慈皇太后的葬礼规格也被降级,在谥号中不加道光的“成”字,也不在祖庙立牌位,太后的陵墓也没与皇帝陵在一起,而是与十六个妃子的园寝在一起,只是在中间用墙与妃子墓隔开,用黄瓦以示区别。

咸丰的用意很明显,意在提醒恭亲王两人在身份上的巨大差异,并警告恭亲王不要再自不量力地打皇位的主意。由此可见,咸丰与恭亲王之间的矛盾终究离不开权力二字。

那么恭亲王到底有没有夺帝的野心呢?答案恐怕是肯定的。我们看咸丰死后他的人生轨迹。

咸丰帝出逃热河前,命恭亲王为议和全权大臣。1861年七月,咸丰病死,死前留下的遗诏是,由肃顺为王的8位“赞襄政务大臣”辅佐载淳。而他死后,慈禧与恭亲王密谋夺权,经过“辛酉政变”后,两宫太后成了大清帝国的实际统治者,这两位女士一位是同治的生母慈禧,另一位是同治法律上的母亲慈安。

与此同时,大清帝国的外交工作则被交到了恭亲王奕訢手上,恭亲王成为中央日常工作的实际最高领导者。恭亲王之所以选择与慈禧联手,本身已说明,他依旧向往站在权力的中央。

而他本人与慈禧也是貌合神离,在恭亲王的一手策划下,慈禧宠幸的太监安得海被处死,这笔账慈禧记在了恭亲王的头上。在慈禧之后的执政当中,对她权力的最大制约者也是恭亲王。两人在政坛上的明争暗斗不断。

奕訢曾力挺洋务运动

1884年,时值中法战争,慈禧将马江战败的事件推到了恭亲王头上,之后他无奈退出政坛,在家里赋闲十年。直到1894年,光绪二十年,中国对日作战失败,慈禧太后又想起了恭亲王,于是又启用他,但这位王爷的政治影响力已经随着时间远去。

同治帝死后,恭亲王曾期待自己的儿子载澄能继承皇位,但慈禧的算盘也打得很精,醇亲王远比恭亲王要好控制,更何况当皇帝这事儿,肥水不流外人田。光绪是慈禧的妹妹叶赫那拉氏之子,从娘家这方来说,光绪是慈禧的内侄子。

或许对于恭亲王而言,儿子载澄没有继承皇位是件好事,否则依恭亲王的野心,势必会掀起又一场夺权斗争。一旦失败,其结果必不得好死。或许,恭亲王也曾憧憬过自己取代两宫太后独揽大权的美好愿景,但终究没有实现。

他的一生,被咸丰、同治、慈禧都革过职,宦海浮沉多年,在争夺王权的道路上,不管是从前的咸丰,还是之后的慈禧,他始终处于劣势,始终没有登上权力的最高峰。

1898年,恭亲王奕訢病逝,终年67岁。

咸丰和恭亲王是一个妈养大的,为什么关系那么恶劣?

咸丰皇帝不仅把弟弟奕䜣的所有官职全部收回,还绝情的不让弟弟奕䜣参加亲生母亲的葬礼。那么到底是什么事情导致兄弟二人关系如此恶劣呢?

咸丰帝九岁丧母,由恭亲王奕䜣的生母静贵妃一手养大,兄弟二人非常亲厚,道光的立储密旨却在兄弟二人之间造成了初步的裂痕。咸丰帝奕詝,是道光皇帝的第四子,因为前面的几个皇子都夭折,就成了道光皇帝的嫡长子。身世可怜,九岁就死了母亲。道光皇帝吩咐皇六子奕䜣的生母静贵妃负责抚养奕詝。

当时奕䜣只有八岁,小小年纪,放到现在来说就是三年级的小孩子,正是爱玩的时候。深宫规矩大,对皇子的要求更是苛刻,规行矩步,毫无乐趣,即使有小太监陪着,看看《鹿鼎记》里韦小宝得知康熙皇帝身份之后的样子,就知道是不可能把太监当做真正的玩伴的。

所以,奕䜣对来了奕詝这样一个身份相当,年龄相仿的玩伴,是发自内心的高兴。小兄弟两个,一同读书,一同食宿,一同玩耍,建立了深厚的的感情。

道光皇帝立储比较晚,道光二十六年,他在犹豫之中,最终选定了皇四子,十六岁的奕詝为皇太子,并写了立储的密诏。

也不怪他犹豫,皇四子奕詝在师父杜受田的十几年的教诲中,非常的敦厚和善孝顺,但是身体不太好,脚部因为受过伤还留下了残疾。而皇六子奕䜣则天性活泼聪明,而且喜欢使枪弄棒,身体很好。

也许是因为奕詝出过了天花,也许是因为嘉庆皇帝的教导,道光皇帝最终在犹豫之中选中了皇四子奕詝。但是,他在密旨之中,为了表达对皇六子的补偿之情,先写了加封奕䜣为亲王,后写了封奕詝为皇太子。

所以,这道立储的密旨,看起来更像是加封皇六子奕䜣的恩旨,封皇太子的事,倒像是捎带脚的事了。到道光驾崩,奕詝读了密旨,心里头的不痛快,可想而知。这不明摆着父亲道光皇帝心里头更喜爱弟弟奕䜣吗?

这直接导致了咸丰这个哥哥对弟弟的猜忌。他封奕䜣为“恭亲王”,“恭”是啥意思?所谓“兄友弟恭”之意也。意思很明白,父亲遗命封你为亲王,那是他疼爱你,但是,你这个当弟弟的,得对我这皇帝哥哥恭恭敬敬的才行!

养母静皇贵妃的身份,是兄弟二人心里的第二根刺,并最终导致了两人的反目成仇。咸丰帝的生母是道光皇帝的第三位皇后。从她死后,道光皇帝就再也没有立后。这让静皇贵妃非常的不满。到底是道光皇帝因为自己的妻子先后死去而伤了心,还是因为不能突破圣祖康熙四位皇后的老规矩,这个就不得而知了。

静皇贵妃代摄后宫之事十几年之久,亲厚仁和,百般忍耐,对皇后之位没有想法,那是不可能的。但是生命难违,她又没法自己主动要求。

本来,她见道光对自己的亲儿子奕䜣十分喜爱,就存了等丈夫道光皇帝一旦大行,她就能母凭子贵,一跃而成为皇太后,那也是个不错的结局,毕竟,她比丈夫道光要小着二十几岁,“未来可期”。

谁想到,晴天一声霹雳,道光驾崩,临死宣布了立储的密旨,竟然是自己的养子皇四子奕詝被立为皇太子,这下子,母凭子贵的梦想破灭了。她对丈夫道光伤心失望之余,也存了幻想,自己对养子奕詝这个新皇帝有十年的养育之恩,也有可能会立她这个养母为皇太后。

结果,她等来的是,自己含辛茹苦当亲儿子养的养子咸丰帝,毫无感激可言的康慈皇太妃的称号。乍闻之下,她的失望我们可以想象得到,含泪谢恩的她是有多么的失望。

要知道,太妃这个称号,道光一死,那是自动升格的,不用咸丰加恩另封。只不过“静”这个称号,是父亲用来称呼养母的,自己这个当儿子的要换个称呼“康慈”而已。

当然,其实咸丰皇帝还是十分孝顺这位养母的。

除了例行的早晚请安,还为养母康慈皇太妃大操大办了四十周岁的生日。

可惜,这就跟普通的母子一样,当儿子的再孝顺,没做到母亲的心眼里,当母亲的就是高兴不起来。

尤其是,母子两个都心知肚明,当母亲的到底要的是什么。这份别扭,那就怎么都过不去了。

于是,康慈皇太妃就只好再忍,没办法,养子当了皇帝,这亲儿子奕訢一辈子的前程可就全指望养子皇帝来关照了。

可是,离自己朝思暮想的皇太后明明只有一步之遥,但又遥不可及的滋味,实在是不好受,于是,康慈皇太妃,病了,而且越来越重。

亲儿子奕訢很清楚母亲的病根在哪里,也跟皇帝哥哥提过那么几次,但都被咸丰皇帝含含糊糊不置可否的糊弄过去了,最终发生的一件事,导致了兄弟二人终于反目。

奕訢设计完成了母亲的愿望,却彻底得罪了自己的哥哥咸丰皇帝。咸丰皇帝对这个弟弟其实还是不错的。虽然父亲道光皇帝的立储密旨让咸丰心里非常的不痛快。但是,毕竟手足情深,年轻的咸丰皇帝也需要精明的奕訢来辅佐他这个哥哥。

咸丰二年,咸丰这个哥哥就给弟弟指了一处宅子作为恭亲王府。这宅子可不得了,原来是和珅的旧宅,占地广大,建筑精美。后来转到了庆亲王名下,如今又给了自己的弟弟恭亲王。可见咸丰还是很关照自己这个弟弟的。

咸丰三年,咸丰这个当哥哥的,更是让弟弟在军机处行走。要知道,从雍正设立军机处以来,就没让皇族担任过军机处的大臣,甚至连在门外,在窗户底下站一站,都要奉旨才可以,这是有明文规定的。

显然,随着咸丰权柄日重,自信心增强,他又把往日的兄弟情深记了起来,以至于打破成规,让自己的弟弟当了军机处行走。这在以往是不可想象的。

当然这也开了一个坏头,皇族担任领班军机大臣成了一个惯例。

咸丰四年,咸丰皇帝又让弟弟奕訢担任了宗人府的右宗正,这就相当于让弟弟奕訢当了爱新觉罗家的族长。

但是,这一切都没去掉横亘在兄弟两人之间的那一根刺,就是母亲康慈皇太妃的名分。

随着母亲康慈皇贵妃的病情越来越重,这个矛盾仿佛也越来越尖锐。

直到最后,太医也对母亲的病情表示束手无策了,咸丰仍是没有松口。

其实,这事也真怪不到咸丰的头上,父亲道光皇帝在活着的时候,就已经下令给当时的静皇贵妃在妃子的墓园修建坟墓了,咸丰总不能违背父亲的遗愿吧。

心结未了,康慈皇太妃这口气就是咽不下去。奕訢这当儿子的就多次请求皇帝哥哥网开一面,了了母亲的心愿。但咸丰就是不表态。

结果,有一次咸丰来探望养母的病情,刚好在门口遇到弟弟奕訢。问起养母如何,奕訢哭着说,母亲的心愿就是一个太后的封号啊。

咸丰听后,又是含混的“哦哦”了一声,就走了。

奕訢以后可是号称“鬼子六”的,可见人是十分机灵的。

转身就去了军机处,传旨,封康慈皇太妃为太后!

军机处深信不疑,赶紧拟旨。到了咸丰那里,咸丰只好捏着鼻子认了。

但是,这真的是触碰到了皇帝的底线,皇权!

所以,虽然养母听到自己心愿达成,安心的去了。

但是咸丰这里,一是规定养母的灵位不进太庙,二是谥号里没有带上父亲道光皇帝的谥号。这简直就是在说他根本就不承认养母的太后尊号。

对弟弟奕訢的处罚接着也来了,夺去一切官职,以二十二岁的“高龄”入上书房读书!要知道,皇子在上书房最多十八岁就“毕业”了!

最狠的是,以弟弟奕訢在母亲葬礼筹办过程中失礼为由,不许他参加生母的葬礼!

这就是咸丰和奕訢兄弟二人反目成仇的原因,并最终导致了未来五六年之后的辛酉政变,慈禧登上政治舞台,葬送了清王朝的江山社稷。所以兄弟二人的反目成仇可谓影响深远。咸丰和恭亲王是一个妈养大的,为什么关系那么恶劣?

公元1850年,道光皇帝病危,根据雍正年间确立下来的秘密建储制,传位于皇四子奕詝,是为咸丰皇帝,这是清朝入关后的第七位皇帝。所谓的秘密建储制,是指皇帝将手书的储君名字,密封在锦盒之内,然后放置在乾清宫“正大光明”匾额后,待皇帝大行后,由亲贵大臣开启锦盒当众宣读,完成权力的顺利交接。

道光皇帝

虽然贵为皇帝,奕詝的“命”并不算好,道光皇帝更偏爱奕訢,因为相较之下,奕詝在相貌、能力、胆识、谋略等方面都稍逊一筹。其次,奕詝的生母钮钴禄氏早逝。钮钴禄氏当年深受道光皇帝宠爱,很快由全嫔晋封为全妃、全贵妃,在第二任皇后佟佳氏病逝后的第二年,被道光皇帝册封为皇后。但好景不长,6年后钮钴禄氏离世,享年33岁,此时奕詝尚不满10周岁。

于是,道光皇帝将奕詝交由奕訢生母(即静贵妃)抚养,而静贵妃也将奕詝视为己出,无微不至,加之奕詝、奕訢两人年纪相仿,同在书房学习,朝夕相处,关系十分亲密,两人还曾命内务府锻造刀、枪,用以练习武艺。获悉后,道光皇帝非常高兴,饶有兴致地赐名刀、枪:枪曰“棣华协力”,刀曰“宝锷宣威”。 以此希望兄弟俩同心协力,治理好江山社稷。

等到道光帝日渐年迈,立储之事便提上日程,常以“考试”的形式考察奕詝、奕訢。虽说奕詝的“命”并不算好,但运气很好,因为其有一位好老师,也是好“智囊”杜受田。这位杜老师为奕詝制定了“扬长避短,示以仁孝”的策略:

杜受田

- 一年围猎,奕訢在众位皇子之中,所猎获的猎物最多,而奕詝却一无所获。知子莫若父,道光帝对于儿子还是了解的,其知道奕詝虽然比不上奕訢,但也不至于一只猎物都逮不到,便询问其中缘由。奕詝照着杜老师的“剧本”答道,春天正是春暖花开,鸟兽繁育的季节,实在不忍心因与诸位皇弟一较弓马之长,而伤害万物的性命。

- 1849年,道光帝病体缠身,久治不愈,命人传来奕詝、奕訢。值此特殊时期,两人自然知道这次觐见的重要性,故入宫之前匆匆来到各自老师处讨教。奕訢的老师告诉奕訢:如果皇上有所询问,就知无不言,言无不尽,而杜老师深知奕詝才能不及奕訢,建议奕詝,如果皇上说自己年老多病,将不久于人世时,什么都不要说,只管伏地痛哭。

结果是杜老师技高一筹,助力奕詝在“考试”中,脱颖而出。此外,道光帝本人也是年少丧母,同样被父亲嘉庆皇帝交由钮钴禄氏抚养,因这层关系,使得道光帝对于奕詝多了一份怜悯,从而使得奕詝登上帝位。所不同的是,道光皇帝的“一匣”却装着“两谕”,除了立奕詝为皇帝的谕旨之外,还有册封皇六子奕訢为亲王的谕旨。这也为此后两兄弟反目埋下了伏笔,为何这么说?

咸丰皇帝

道光皇帝在谕旨中,册封奕訢,固然是对其偏爱而做出了一个圆满的交代,但其却忘记了皇权是神圣不可侵犯的,不可分享的,卧榻之侧,岂容他人安睡?道光皇帝这一“骚”操作,有公然的挑战继位人权威的嫌疑,无异于时时刻刻提醒着奕詝,要注意身边这位才能出众的皇弟。

作为落败的一方,奕訢身怀定国安邦之志,却无用武之地。如果自己积极参与政事,不仅违反了“亲王不得干政”的祖制,且会更加重皇兄的提防,但又不得不放低姿态。在回复咸丰帝祭祀孔庙后所作两首律诗中,奕訢自己的诗文中用了“旰宵勤政期无逸” 、“竞业亲贤永弗忘”,称赞皇兄勤政、爱贤。

诚如在“考试”中的表现一样,奕訢的城府并不深,这样的违“心”主义,自然是言不由衷。不久,奕訢的两首诗文中,用“当年曾扈跸,今日泪双痕”和“去年今朝承色笑,春风触目不胜悲”,表达了争储落败后的真实情感。

咸丰皇帝当然了解奕訢的所思所想,出于政治上的考量,作为胜出的一方要大度一些,其次也要敲打敲打奕訢。为此,咸丰在继位后不久,赐予奕訢一座原属于和珅的豪宅。当年和珅被赐自尽后,嘉庆皇帝将豪宅赐给了自己的十七皇弟永璘,以示对其没有参与皇位之争的奖赏。咸丰帝如今又故伎重施,其中含义不言自明,是要奕訢“安分”一点,名分已定。

1853年,太平天国运动发展达到了顶峰,太平军攻下南京,并定都于此。面临千疮百孔的江山社稷,遭到“雪藏”的奕訢再也按捺不住了,冒着被咸丰帝加重猜忌的风险,与惠亲王、惇郡王一道主动请缨,为扑灭太平天国运动献言献策。危机是危险加机会,咸丰帝欣慰的同时,也担心奕訢因太平天国建立功勋。

直到太平天国派出林凤祥、李开芳为首的北伐军进攻京城,咸丰帝才下定决心重用六皇弟。终于有用武之地的奕訢,先是完成了咸丰帝交给监督三口大金钟熔化的差事,此三口大金钟为乾隆年间所铸,但咸丰帝也管不了太多了,将三口大金钟熔化缓解军需是当务之急;接着被任命为领侍卫内大臣的奕訢,接管京城防务,在其统筹之下,胜保和僧格林沁两路大军,合力围剿太平天国北伐军,解了京城之围。

咸丰帝大为高兴,重赏了奕訢,还收养了奕訢的长女,以示兄弟之间的和睦。但咸丰帝亲密中,仍然不忘提防这位皇弟,在上述任命奕訢为领侍卫内大臣的同时,还加上了:现命恭亲王奕訢署领侍卫内大臣……所有从前特赏之白虹刀乃准伊佩用,桃皮鞘余不准用。意思是虽然你有很大的特权,我才是皇帝。

奕訢

兄弟俩关系微妙的平衡,最终在奕訢生母的名分上打破了。奕訢呢,觉得生母静皇贵妃抚养咸丰帝有功,理应尊为皇太后,咸丰帝却打了折扣,只给了皇太贵妃的名号。为此,奕訢就此事经常恳请皇兄,但咸丰帝就是不允,而静皇贵妃心里也不痛快,一次其生病,将前来探望的咸丰帝误认为奕訢,说了一番话:

汝何尚在此,我所有尽与汝矣。他性情不易知,勿生嫌疑也。

言语中带有一丝对咸丰帝的抱怨,同时仍不忘提醒奕訢要避嫌。此后静皇贵妃病重,奕訢探望完生母出来,碰见了前来探望的咸丰帝,当即下跪,表示生母病重,恳请晋封生母为皇太后,了却生母的心愿。咸丰帝仓促之间,不置可否,只是应了一声“哦”。

奕訢生母

急切的奕訢误认为皇兄答应了,当即前往礼部传旨。等到礼部上了请尊皇太妃为皇太后的奏折后,咸丰帝才缓过神来,但又不好意思驳回,毕竟养母还在世呢,心中只好隐忍不发。等到养母病逝后,咸丰帝再也按捺不住,打出了一套组合拳:先是降低了皇太后葬礼的规格,且以有违祖制的由头,不能配享太庙;接着又以奕訢在办丧事存在疏忽为由,罢免了其一切重要职务。

各位看官,不知道您,怎么看?

捧个人场,点个赞呗^_^

咸丰和恭亲王是一个妈养大的,为什么关系那么恶劣?

咸丰和恭亲王确实是同一个妈养大的,但并非亲兄弟,咸丰奕詝是道光序齿第4位皇子,由当时的全贵妃所生,后来升为孝全成皇后,恭亲王奕訢是道光序齿第6位皇子,由当时静妃所生,道光朝升为静皇贵妃,咸丰时破格为孝静成皇后。

图为恭亲王母亲孝静成皇后,当年的静贵妃。咸丰奕詝出生时,他前的3个哥哥全早殇了,等于说咸丰奕詝成了道光的长子,没几年他妈全贵妃升为皇后,咸丰奕詝又成了道光的嫡长子,但有富贵命无享福命,母亲在咸丰奕詝9岁时病逝,年仅33岁,宠爱的皇子可不能没有妈妈,再者清宫本就有抱养的传统,于是咸丰奕詝交由年轻的静贵妃抚养,当时的恭亲王奕訢7岁。

杜受田,咸丰帝师,助其成功登位,飞黄腾达。静贵妃是挺有母爱的,对这位虽不是自己亲生的孩子抚育有加,年少的咸丰和恭亲王也情同手足,亲密无间,两人同时去上课,一同玩耍,兄弟情谊非常好,道光也没偏心,对两位皇子都倾入关爱,分别为两人教书的师傅都是当时顶尖的饱学之士,咸丰的师傅杜受田,当年科举会元,二甲第一,从6岁开始教咸丰学习,一干就是10多年,恭亲王奕訢有两个师傅,先是翁心存,这老头年龄太大,不久改为贾桢,当年科举榜眼。

贾桢,科举榜眼,恭亲王的师傅,看看他的书法如何。纵观封建王朝,皇子争储事件屡见不鲜,长大后都备受宠爱的咸丰和恭亲王起来争储也不足不怪了,两人的师傅明里暗里使劲,从那时起两人的关系就产生间隙,两人性格也十分鲜明,恭亲王文韬武略,聪颖敏达,但有点锋芒外露,咸丰给人以忠厚仁德,谦虚温良,缺点是遇事优柔寡断,其实在当时晚清的格局,皇帝在这两人中选择的话,肯定是恭亲王更有锐气,可道光他爹是谁,嘉庆,清朝有名的守成之主,他在教后代时,反复强调“居心以忠厚为要”,结果,道光选了温顺的咸丰。

咸丰和恭亲王是一个妈养大的,为什么关系那么恶劣?

咸丰帝母妃早逝,后由静贵妃也就是恭亲王生母抚养,由于年龄相当,两个人在一起长大,感情自然好!

但是,从各方面对比,恭亲王比咸丰还要优秀!作为皇子,谁都想成为未来的皇上。

没有想到,结果是:咸丰如愿登甚,恭亲王仅仅是封为亲王,非常的不爽!因为,昔日平起平坐,如今君臣有别!于是,俩个人之间不和的种子播下了!

一,恭亲王生母静贵妃的封号,成为关系恶劣的开端也是导火线!由于静贵妃曾经抚养过咸丰。在咸丰登基后,恭亲王好想咸丰封他的母妃当皇太后!

这一点心思,咸丰当然看得出。也就是不封!

咸丰只是把自己的生母尊为皇太后!

直到静贵妃快不行了时,恭亲王亲自讨赏封,咸丰骑虎难下不得已才同意的!

咸丰觉得自己被要胁,非常的不爽。

在处理完静贵妃丧事后,咸丰就下旨了:

恭亲王于一切礼议多有疏略之处,着勿庸在军机大臣上行走。宗人府宗令,正黄旗满州都统均着开缺……咸丰跟恭亲王撕破脸了!这就是君臣有别!

二,来自恭亲王的威胁!从小时候起,无论是上学读书,还是骑马射箭,恭亲王都比咸丰优秀!

这一点咸丰心知肚明!

所以,道光帝在为立谁当皇上非常的纠结!

按照道光的本意想立恭亲王做皇上!当然咸丰那时也看得出来——恭亲王是自己的竞争对手!非常的有压力!

最后,咸丰有惊无险上位!

于是咸丰有权力了,就想找机会打压这个曾经的对手!

没有想到恭亲王自己跳出来了!

真的是帝王之家没有亲情!

由此可见:咸丰跟恭亲王反目的种子早在竞争皇太子时就埋下了!只要有个引子,俩个人关系就立即崩盘!【古今多少事,都在历史中!欢迎关注!我是媚之夭夭!】

咸丰和恭亲王是一个妈养大的,为什么关系那么恶劣?

天家无父子,更何况是并非同母的兄弟之间,事实上,咸丰帝奕詝与恭亲王奕訢之间的关系也不能用恶劣来形容,反而这对兄弟的关系也还算不错了。奕詝与奕訢从小一起长大,咸丰朝前期奕訢颇得圣宠,奕訢长子载澄之名还是咸丰帝亲赐,咸丰三年奕詝让奕訢在军机处行走,更是直接打破了清朝规制皇子不得干政的传统。

奕訢奕詝兄弟俩的关系真正开始疏远,主要还是因为康慈皇贵太妃之死,除此之外,奕訢文武双全,很多方面的能力都在奕詝之上,而咸丰帝膝下子嗣单薄,出于皇位考量,奕詝处处防着奕訢也是情理之中的事,而这也是咸丰帝驾崩之时选择了顾命八大臣辅政,反而将自己的亲兄弟奕詝排除在外的重要原因。

咸丰帝奕詝是道光帝第四子,而恭亲王奕訢是道光帝第六子,奕詝的生母是道光帝继后钮祜禄氏,也就是当年盛宠一时的孝全成皇后,不过孝全成皇后早逝,年幼的奕詝从小就被养在了奕訢的生母静贵妃博尔济吉特氏膝下。孝全成皇后死后,静贵妃成为皇贵妃统摄六宫事务,成为了有实无名的后宫之主。

奕詝与奕訢兄弟俩虽不是同母,但从小一起长大,一起由静皇贵妃抚养,而且两人也就差了两岁而已,彼此之间感情很好。作为养母,静皇贵妃对待奕詝甚至比对待自己的亲儿子奕訢更加用心也更加疼爱,在奕詝登基之前,两人关系非常融洽,而真的开始改变还是因为奕詝最终被立储,尤其是正式登基以后。

如果单纯以才能来看,奕訢似乎更加优秀,当年道光帝在立储的时候也是在这两兄弟之间摇摆不定,最终还是因为奕詝的老师杜受田从中出谋划策,再加上道光帝对奕詝的生母孝全成皇后一往情深,这才让奕詝成为了储君。而奕詝成为储君,年轻气盛的奕訢心中未必就那么心服口服,兄弟俩如此生出嫌隙也很正常。

更重要的是,道光帝驾崩后奕詝登基,按照礼法尊奉静皇贵妃为“皇贵太妃”,然而奕訢认为自己的母亲养育兄长多年,又以皇贵妃身份管理后宫,奕詝若感念养育之恩就该尊奉母亲为皇太后,不过奕詝始终都没有这么做。而后康慈皇贵太妃病重,奕訢请旨册封,奕詝只是“哦”了一声,没想到奕詝直接传旨册封生母为皇太后,引起奕詝极大不满。

除此之外还有个更重要的问题,那就是皇位。咸丰帝奕詝后宫颇多,但尴尬的是其膝下子嗣单薄,仅有两个皇子还夭折了一个,子嗣不繁且将来未知,而眼看着自己的弟弟奕訢能力突出而且城府颇深,奕詝也很担忧将来皇位无法在自己这一支顺利传承,而被奕訢所得。所以自始至终,咸丰帝对奕訢都是若即若离,既相当重用,却又时刻提防着。

咸丰十一年,奕詝在热河驾崩,临终前留下遗诏对身后事做出安排,让八大臣襄赞朝政,给两宫太后即慈禧慈安留下“御赏”“同道堂”两枚印玺,各方进行制衡,而在这些安排之中咸丰帝直接将自己的兄弟恭亲王排除在外了。奕詝最大的担心,就是怕其子载淳年幼,而恭亲王实力长大,最终取而代之,如同明朝靖难之变那般叔夺侄位。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。