如何理解魏晋南北朝时期是文学的自觉期?

在文学史上,魏晋南北朝文学指的是上起东汉末建安下至隋朝统一这一历史阶段的文学。六朝是文学的自觉时代,这一观点由鲁迅先生提出后,并被学界普遍接受。从以下两个方面来理解这一时期文学的自觉期:第一,文学自觉时代的产生第二,文学自觉的表现形式文学自觉时代的产生政治混乱

这一历史时期整体呈现的政局特点一个字足以概括,那就是“乱”。东汉末年的动乱使东汉帝国分崩离析,各据一方的军事集团之间连年混战,接着三国鼎立的局面得以形成。西晋短暂的统一结束了三国分治,很快又是皇族争权的“八王之乱”,接下来便是北方游牧民族入主中原,造成南北方长期的分裂。

魏晋南北朝时期的所建立的政权大多都很短命,除了北魏和东晋享国超过百年以外,其他王朝都是几十年便遭遇亡国,比如最短命的齐代只存在了了二十多年。政权寿命的短暂透视出,这一时期的王朝整体来说都是弱势政权。这种弱既指内在国势的衰弱,也指对外政策的软弱。经济凋敝在经济上,四百年来国与国之间的连年征战,民族之间的矛盾,再加上统治集团内部的争权夺利,使得这一时期原本经济发达、文化昌明的中原地区荒凉凋敝,造成了大批平民百姓死于战乱饥荒,贵族文人也难逃杀戮和瘟疫。

文人价值观的动摇自儒学独尊地位确立之后,在两汉近四百年的历史发展过程中,儒家思想逐渐成为士人以及整个社会的主流思想,儒学也上升为社会的意识形态。但是随着东汉帝国的崩塌,致使汉朝建立起来的意识形态失去了规范人们行为、统一人们思想的能力。

从东汉后期开始,儒家经学的流弊逐渐暴露出来,繁琐的章句之学成为学术思想发展的障碍。再加上由于政治统治黑暗腐败,“党锢”不但摧残了士人群体的政治意识和精神风貌,而且对整个社会风气与社会思潮都产生了极大的消极作用。在腐败黑暗的社会现实面前,儒家的价值观念越来越受到人们的怀疑,出现了许多非孔弃礼、离经叛道之士。

文学自觉时代士人在这样的历史背景下,由从前主要是伦理的存在变为精神的个体,由东汉末年寻求群体的认同变为后来追求个性的卓异,由希望成为群体的现世楷模变为渴望个体的精神超越。这就是人们所常言的魏晋南北朝“人的觉醒,即士人个体的觉醒。

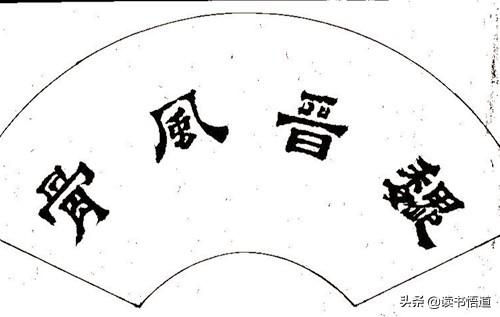

士人个体的觉醒深刻地改变了他们的理智生活和精神生活。 魏晋南北朝虽然历代统治者都多次下诏敦崇儒学,但在思想界“不尊儒术”却成了时尚(《晋书·裴传》)。这一历史时期,以老庄思想为核心的玄学风靡士林,由于国家对人们思想控制的减弱,这给思想界留下某些自由思考的空间,士人表现出空前的理论热情,在理论上谈论的主要话题是有与无,言与意,名教与自然的关系,追寻一种新的理想人格,也就是人们所说的“魏晋风骨”。

因此,六朝文学表现了一种新的人生观:汉代文学中所赞美的与儒学相关联的道德、气节、操守退居到了相对次要的地位,对个体存在的喟叹、珍惜与依恋日益成为表现的中心;对外在事物的铺陈逐渐冷淡,而对个体生命体验的表现则达到了前所未有的广度与深度。文学自觉的表现形式对文学价值的重估汉朝时代的文学被看成是“成教化,助人伦”的工具,文学自身的独立价值并没有引起重视,就连文学家本身也没有意识到。到了魏晋时期,传统所看重的“立德修身”观念开始动摇,外在的功名富贵如过眼云烟,只有文学作为人的精神创造才可能流芳百世。对文学与非文学的区别这种区别又可以分为两个方面。第一,将文学从广义的学术中分化出来,把文学看成是不同于学术的一个独立门类。汉人“文学公卿”中的“文学”是指学术或儒术,还没有认识到文学与学术的区别。到了南朝才将文学与儒学、史学并列。

第二,将文学作品与应用文一类的非文学作品区别开来,魏晋南北朝文人对文学的审美特征有了较深刻的体认,并开始从理论上对文学的内涵和外延进行界定。曹丕在《典论·论文》中还只是泛说各文体的艺术特点,到了陆机的《文赋》对各文学体裁则有了更深刻的理解。再到南朝,有了“文”和“笔”之分。而刘勰在《文心雕龙·总术》中对“文”和“笔”的阐述则更为清楚明了。”凡是以偶语韵语来抒情写意的就称之为“文”,而非偶语韵语写成的应用文就统称为“笔”。“文”必须“唇吻遒会”和文采斐然,而“笔”则不要求声调上的用韵和语言上的藻饰

对文学创作过程、创作心理、创作个性、文学形式进行理论探讨魏晋南北朝的文学理论和文学批评所取得的成就,在我国古代是空前的,是一座后世难以逾越的理论高峰。曹丕的《典论·论文》,对文学的许多独到评价,多受后人赞誉,特以“文气”论影响最大。陆机的《文赋》,开创了以文学的形式写文学思想的先河。锺嵘的《诗品》系统地阐述汉魏至南朝诗歌发展的源流,和各诗人的艺术成就与特征,刘勰的《文心雕龙》更是构架宏伟,体系严密,第一次突破了长期以来重体验而轻思维、长于艺术感受却弱于抽象思辨的局限。

这一时期的文学理论几乎涉及文学创作的各个方面:创作主体、创作过程、创作心理、创作思潮、写作素材,乃至文学本质、文学流派、文学风格、文体特征、语言锤炼等。这是文学自觉的理论反映。

对文学形式美的追求晋南北朝作家们对文学形式美的追求达到了执着甚至狂热的地步,刘勰在《文心雕龙·明诗》中载“俪采百字之偶,争价一句之奇,情必极貌以写物,辞必穷力而追新”。

东汉散文出现了骈偶现象,但到了魏晋南北朝以后作家才自觉进行骈文创作,到了西晋,骈文开始成熟和定型,并逐渐在文坛上取得统治地位,不管文学创作还是应用文写作都用骈体,到了南朝可以说是骈文的一统天下。诗歌创作也同样出现排偶化现象,比如曹丕、曹植、陆机、潘岳、至谢灵运、颜延之等,诗句华美,出现了大量的偶句,并追求诗歌语言的音韵美,并出现了后世常说的“永明体”。

如果没有南朝诗人们对诗歌对偶、音韵艰苦的探索,就不可能有唐代成熟的律诗和绝句。

如何理解魏晋南北朝时期是文学的自觉期?

魏晋南北朝是一个神奇的时代,我国的古典文化在这一时期发生了重大的变化,书法、文学等等领域都于此时过渡到了自觉期。

如果深层次探求原因,大概是因为这一阶段里,中国人的审美观念发生了重大变革。

在这一阶段,文人群体中滋生出了两个非常重要的意识:

第一、文学除了社会的功用之外,还应该有个人的色彩在魏晋之前,不论是《诗经》、“楚辞”的时代,还是以赋体散文和乐府诗歌为代表的两汉时期,文学的个人色彩是被弱化的。

这一阶段的文学强调的是“诗以言志”,是“文以载道”,作品要为社会、为理想而创作。

《诗经》和汉乐府多是具有“以下讽上”的功用;赋体散文中,铺陈的汉大赋注重对社会现状的渲染以及夸张地描绘,比如司马相如的《上林赋》、《子虚赋》,而抒情的东汉小赋名义上是抒发个人情感,但这些情感依然是和社会、政治、理想有关,只不过形式上出现了变动,比如张衡的《归田赋》。

这个时期的文人更多的是社会形象,他们呈现出来的是一个群体的相貌。

但这种情况在汉末魏晋时期被打破了,文人开始关注自身与其他人的区别,这是文人的自觉。

所以,提到这个时代,比如曹操、嵇康、阮籍等等人物,人们了解这些人物的事迹多过他们的作品。

也是这个时期,曹丕在《典论·论文》明确地将文学分成了两种功用:

盖文章者,经国之大业,不朽之盛事。是说,这个时候的人们已经意识到,文学可以是安邦定国良策,比如诸葛亮的《出师表》;也可以是表达个人情感的工具,比如王羲之的《兰亭集序》。

应用文体和文学文体有了更为明显的划分。

所以这个时期出现了很多新兴的文学流派。

比如玄言诗、游仙诗、山水诗、田园诗这些明显带有非常浓厚个人思辨、情绪等倾向的作品相继问世,孙绰、许询、阮籍、郭璞、谢灵运、陶渊明等等作家开始被人所关注。

虽然他们这些情感的由来多是由当时的社会环境所造成的,魏晋南北朝时期战乱频仍,尤其是南北朝时期,朝代更迭的背后是短暂的和平和短暂的战争的交替,文人流离非常严重。

当外在的社会环境不能给予生活的安定,文人群体开始了对精神园地的探索,主动创作反映精神状态的文学作品,也就此形成了分化。

所以这一时期的作品都开始带有浓厚的个人色彩,“诗言志”逐渐向“诗缘情”靠拢,虽然结果都和理想、情志有关,但表现出来的侧重点就出现了明显的差异。

忧国忧民之中又带有了个人的苦闷,这就是文学作品的自觉。

第二、文学的形式和内涵都是可以研究的除了诗歌功用的偏移之外,魏晋南北朝时期的文人还开始了对诗歌创作的探讨和总结,并且发生了两件对后世文学有着非常重大影响的事件。

第一件事是沈约等人对汉语音韵的探究。

古汉语官话有“平上去入”四个声调,被称作“四声”。

在南北朝之前,人们处于懵懂状态,并没有发现这一规律,直到沈约等人的一次聚会,大家探讨如何写作更好听的诗歌。

他们发现了汉语声调的秘密,周颙作了《四声切韵》,沈约写了《四声谱》,开始对这一规律进行研究。

后来发现,之前时代里,如曹植等人创作的诗歌为何如此优质,恰恰是因为他们的作品暗合了汉语这一规律。

于是,沈约等人提出了具体的诗歌写作手法,避免“八病”:

平头、上尾、蜂腰、鹤膝、大韵、小韵、旁纽、正纽这样一来,按照他们的要求创作出来的诗歌,出现了非常显著的效果:

一简之内,音韵尽殊,两句之中,轻重悉异。形式上工整美观,音韵上铿锵优雅,这种诗歌被称作“永明体”。

自此之后,写诗不再是天赋问题,而是有了一个明确的写作标准。并且逐渐蔓延至骈文领域,音韵配合取得了非常好的效果。

这一标准的制定,直接促成了格律诗、律赋等文体的产生。为后世文学,不论是为诗歌还是文章等体裁的创作,都提供了重要的参考价值,奠定了理论基础。

第二件事是钟嵘、刘勰等人开始了对文学审美的总结。

在此之前,人们注重文学的社会功用,注重作品的形式音韵,知道什么样的文学是美的,是优质的。但为什么是美的?为什么是优质的?还处于懵懂之中。

钟嵘、刘勰等人对于审美心理的研究,填补了文学领域中的这一空白。

人们开始了对文学审美功能的研究。

钟嵘在《诗品》中开始给诗人和作品进行等级的划分,并根据他的感受来进行点评;刘勰在《文心雕龙》中开始讲述他文学审美的感受,对作品进行更深层次的审美分析。

这二人的文学理论是之前的时代所没有出现过的,他们开始跳出了作品的形式、情志、内涵、音韵等等特征,甚至离开了作者的人生经历,从更深的层次来探究这些作品给读者的感受,这就是审美的自觉。

在之后的时代里,中国在文学理论方面与西方国家走上了迥然不同的道路,相比于长篇大论的理论研讨,我们更重视短小精悍的评析,更注重文学渊源的脉络。后世的“诗话”类作品大抵不出两者范畴。

综合来讲,魏晋南北朝文学的自觉,集中体现在:

作者自觉:对具体的“人”的发现,文人不再是一个群像吗,而是一个个鲜明的个体;

作品自觉:文学作品也不再表达着单一的内涵,而是出现了个人情感的诉求;

审美自觉:文学的形式和文学的审美心理,都逐渐定形,从此之后有了新的具体的方向。

未来在黑夜隐匿,于此静待晓光。我是待晓儿,专注于文化的科普与解读,欢迎关注与交流。如何理解魏晋南北朝时期是文学的自觉期?

鲁迅在《魏晋风度及文章与药及酒之关系》一文中,称魏晋是“文学的自觉时代”。他这样说,是有很大道理的。魏晋南北朝时期的文学,无论是创作还是文学理论和批评,都是非常繁荣的。尤其是在文学理论的探讨上,形成了一个高峰。

01/ 文学自觉的标志其实文学的“自觉”是一个很漫长的过程,贯穿于整个魏晋南北朝时期,这个时间大概有三百多年。而所谓的文学自觉的标志概括来说有三个,也分为三个方面来谈:

第一,门类独立所谓的“门类独立”,是指文学从广义的学术中分化出来,成为一个独立的门类。汉代,所谓的文学指的是“学术”,主要是儒学,汉武帝罢黜百家独尊儒术。汉赋也还在儒学的思想范畴之内。

而到了南朝,文学有了新的独立于学术的地位。当时宋文帝立了四种“学”:文学、儒学、玄学与史学,四学并立。宋朝的范晔在《后汉书》中将《文苑列传》和《儒林列传》相并立,足以见他对文学的重视。

刘勰在《文心雕龙·总述》中说:今之常言,有文有笔,以为无韵者笔也,有韵者文也。

这句话将文学诗文创作的“韵”给勾勒出来了。文学需要文笔的支持,也需要韵律、遣词等等,这些都和那些说教式的文字有所不同。

而梁朝的文学创作,就将“抒发情感、以情动人”作为文学创作的目的和特点之一。如萧绎在《金楼子》中所言:“吟咏风谣,流连哀思者,谓之文。”

第二,文体辨析更为明确

第二个标志就是,魏晋南北朝时期文人对文学的各种体裁有了较为细致的划分。更重要的,是对各种体裁的体制和风格特点有了很明确的认识。如果对文学只是一种含混的认识,并不能算是自觉的认识,所以文体辨析对于厘清诸多文学概念有很重要的意义。

曹丕在《典论·论文》中,将文体明确地分为四种,并且描述了它们的特征:“奏议宜雅”、“书论宜理”、“铭诔尚实”、“诗赋欲丽”。西晋时,陆机在《文赋》中,分类更是详细,他将其分为十类,并且每一种都有特点描述。陆机的分类虽详尽,但也不免繁琐,在此就不一一赘述。但是在《文赋》中,他有一句话最为后世文学从事者青睐,那就是“诗缘情而绮靡,赋体物而浏亮”。

而比陆机分类更甚的是《文心雕龙》,上篇的大幅篇幅都是在讨论文体问题,分了33类。作者在《序志》中说:“原始以表末,释名以章义,选文以定篇,敷理以举统。”并同时追溯了每种文体的起源,举例加以说明阐释。而在实践上,《文选》是最好的证明,它是根据文体编成的一部文学总集。

第三,审美自觉第三个标志就是文学审美的自觉,也就是文人对文学的审美特性有了自觉的追求。

文学最为重要的一个特性便是审美性,如果一部作品,没有美感,那就很难得到欣赏。所谓文学的自觉,最重要的还是对审美特性的自觉追求。曹丕的“诗赋欲丽”,陆机的“绮靡”、“浏亮”其实都是一种审美的特征。

《文心雕龙》中,也有很大篇幅是在谈论文学作品的艺术特征,这其实也是审美。譬如情采、韵律、丽辞、比兴、夸饰等。文论学家将《文心雕龙》放在一个非常高的地位,是因为它既包含了文体辨析,更囊括了审美内涵。它的出现标志着中国文学理论和文学批评建立了完整的体系。

这也是魏晋南北朝文学一个显著的特征,先前服务于政治教化功能减弱了,文学变成了一个很个人化的行为,更专注于抒发个人的生活经验和情感体悟。

02/ 文学自觉的社会背景乱世缝生魏晋南北朝时期,是中国历史上最为动乱的时期之一。乱世之中,文人命运是无常的,因而生发了对自身个体命运的关注。乱世之中,敏感的文人更能感受人生苦短,生命的脆弱,祸福无常,人的无力感陡增。这也一大部分上形成了文学上的悲观情绪,悲剧性的创作基调。

还记得少时念过曹操的诗《蒿里行》,“白骨露于野,千里无鸡鸣。生民百遗一,念之断人肠。”但相比这首,杜甫的那首相似描写的诗更熟为人知:“朱门酒肉臭,路有冻死骨”。这都是对残酷战乱的侧面描写。

备受政治现实折磨的,最是有家国情怀的文人,许多文人也会莫名其妙地卷入政治斗争中而遭到杀戮,如杨修、孔融、陆机、陆云、郭璞、谢灵运等一大批文人,都陷入了斗争的泥淖而无法全身而退。

门阀观念与门阀斗争士族的兴起源于东汉后期,他们在魏晋时期达到了一个高峰,不管是财富的积累还是门第名声,都占据了一定高度的地位。

门阀制度下的寒士是非常辛苦的,他们进入仕途很难。魏晋时期的察举制,南北朝的九品中正制,其实留给寒门子弟的机会并不多。

仕途无门的、才高的寒士,自然心中闷闷不平,士族和庶族对立是一种常见的社会现象。然而这也形成了一种风气,即是重视社会门第,而这种门第观念又表现为对宗族关系和伦理观念的强调。

文学家族也随之出现,如“三曹”:曹操、曹丕、曹植,阮禹、阮籍父子,嵇康、嵇绍父子以及嵇含,张载、张协、张亢三兄弟,陆机、陆云兄弟,谢氏家族如谢安、谢眺、谢灵运等,皇族萧衍、萧纲、萧绎、萧统等。

儒释道三教融合从老庄思想来的玄学,对魏晋的文人影响甚大,致使他们形成了新的文学观和人生观。老子的“自然”、“真”观念,在魏晋文人看来,就是一种至纯至真的精神境界,不受外物,尤其是礼教的束缚。

洞见、玄心、妙赏、深情都是魏晋风流形成的条件,这都离不开三教合一的过程和文人的人生感悟。大量佛经故事的传入,不仅影响了文学创作的范式,更在思考人生问题上影响着时人。故事性的加强、韵律的变化、词汇的使用以及文学观念,都是佛的传入为魏晋南北朝文学带来的极大改变。

03/ 魏晋南北朝文学的主题及其风格乱世之中,人们感受最多的,便是生死的无常。因而生死主题成为魏晋南北朝文学一个重要的书写主题。

在《古诗十九首》中,就已经有对人生短暂、命运无常的感叹。而在曹操的《短歌行》中,更是被发挥的淋漓尽致,“对酒当歌,人生几何?譬如朝露,去日苦多”。

人们一方面在感叹生命的无常,一方面却又以乐观豁达的态度,面对生命的诸多苦难遭遇。他们借助酒和药,来显示自己放荡不羁的性格。及时行乐、顺应自然规律等都是时人对待生命的态度。最为著名的还是陶渊明,他悠然种豆南山的人生姿态,享受归隐田园的苦乐,都为后世多少文人歌咏,甚至效仿之。

这也就引出了另一个书写主题——隐逸主题。竹林七贤隐居山间,在林中喝酒赋诗为乐。这时期产生了大量的隐逸主题的诗歌。如左思、陆机的《招隐诗》,潘岳的《闲居赋》。陶渊明更是被钟嵘《诗品》称为“古今隐逸诗人之宗”。

游仙诗也是魏晋时期的一大类型。李白有一大批游仙诗,但游仙诗在魏晋南北朝时期已然盛行。游仙诗和诗歌的生死主题相关,主要写人为求长生,并对神仙世界充满向往。游仙主题早在《楚辞》中就有存在,曹植的《游仙》、《升天行》、《仙人篇》,张华、何劭都有《游仙诗》,郭璞更是创作了多首《游仙诗》,构成了一系列的相关描写。

魏晋南北朝的文学风格,是几大文学团体所创造的,并且各个不同。如建安风骨,正始之音,“三曹”、“七子”几乎代表了魏晋文学的最高成就。这也造就了风格多变的魏晋文学。

中国文学史上,魏晋南北朝是一个充满魅力的新变时期。这个时期的文学生机勃勃,富于开创力,萌生、孕育着新的生命。这种新变最为重要的一点就是文学进入了自觉的阶段,文学创作越趋向于个性化,更关注于人的情感诉求。

鲁迅在《魏晋风度及文章与药及酒之关系》中还说了一句:“这时代的文学的确有点异彩。”“异彩”二字虽平凡,却真切道出了魏晋南北朝文学的多样性、丰富性特征。

以上,谢谢阅读。

我是当归,与你一起成长。

如何理解魏晋南北朝时期是文学的自觉期?

嗨~玲珑很开心能回答这个问题~下面是我的回答~

自汉末黄巾乱起,整个中国陷于战争之纷乱中,而继之的魏晋南北朝,更是中国史上最纷乱的时代。

越是动荡的年代,越能激荡出文人们的思想活跃与深刻自省。这种纷乱无序的社会现实,使得文人阶层自然而然地开始探寻和思考自己的生命价值,这就是所谓的“文人的觉醒”。

在这样一个视人命如草芥的时代背景下,文人们所关注的就是国家、民生、自我、自然与生命的安顿省思,这也成了此时期盛行清谈风潮的养分。

继而在政治上遭遇迫害,文人们开始寻求新的出路,隐逸思想蓬勃发展,带动了文学之独立与兴盛。他们不再依附于政治教化的功能之下,而开始对各种休闲活动积极投入,彰显了此时期文人们的风流,亦造就了他们对于美感形象与生活的追求。

此时文人的生命中,沉积了太多的悲怆与惶惑,于是他们为了逃避现实,有的借酒浇愁,有的乐游山水,有的宅心世外、专务清谈,有的寄情文艺、抒情遣兴,于是造就了《世说新语》中所勾勒出的那个丰盈艳耀的“休闲世界”。

文人们意识到自己除了社会角色的义务之外,还应当有个人的兴趣和爱好。他们通过从事种种外在休闲活动,来挣脱苦闷的枷锁,追寻自由精神的抒发。与此同时,他们对文学的审美特性也有了自觉地追求,引发了魏晋南北朝时期的审美风潮。

文人们自觉地成为具有独立精神之个体,而不与其他个体相同,他们期待自己被世人所认识,这也呼应了此时期品藻之风盛行的原因——文人们之所作所为除了回归自身的心性之外,也特别重视别人的评判眼光。

魏晋南北朝时期的文学作品种类繁多且个性鲜明,这些正是文人们的真实写照,丰实了他们的人格、血肉,亦为此时期文人们的风流神采,做了最贴切的诠释。

如何理解魏晋南北朝时期是文学的自觉期?

在笔者看来这个时代的清谈家根本就是无病呻吟,祸国殃民!

为什么这样讲呢?

既然你享受了这个时代给予的最好资源,那就应该履行相应的事情,可事实却相反,这帮号称请谈家的人,每天不是夸夸奇谈就是想着各种方法获得名利。

这居然有人崇拜这帮不知廉耻的家伙,省省吧,一个国家要是全是每天夸夸奇谈,不务正业,想着归隐田园,那就等着灭国吧!

学得文武艺,卖于帝王家,才是对时代最好的贡献!那嵇康,在笔者看来死的一点也不冤,天天吹着隐士多好,士甘焚死不恭候,多好的志气呀!可问题是,这种榜样要不得,人人都在躲到了山林里,

那这天下靠谁治理,是那帮无能之辈,肆意蹂躏人民?

夸夸其谈,不务正业就是这个时代最让人反感的,没有这股风潮,哪有后面的八王之乱,和那衣冠南渡?

如何理解魏晋南北朝时期是文学的自觉期?

这个说法,日本汉学家首倡,后来又由鲁迅先生进一步阐发和标举。鲁迅在《魏晋风度及文章与药及酒之关系》一文中提到这种说法。这里的“文”,指的是文学,广泛一点也可以说是文艺,李泽厚《美的历程》不仅认为“文学的自觉”是魏晋的产物,而且说“非但指文学而已,其他艺术,特别是绘画与书法,同样从魏晋起表现着这个自觉。”其中最直接的表述就是“文笔之分”。

魏晋南北朝时期,第一次出现了“文笔之分”,将用于记录历史和上奏朝章的文章划分为笔,将纯审美文学功用的文章划分为文,这是为什么有人称“魏晋南北朝”为文学自觉意识的发端。

文学的自觉,指文学自身觉悟到独立存在的价值,而从文史哲不分、诗舞乐合一的状态中分离出来,成为一个独立的学术门类。张少康在《中国文学观念的演变和文学的自觉》一文中指出:“文学的独立和自觉有一个较长的发展过程,从战国后期的初露端倪,到西汉中后期则已经很明确了。”他认为,这个过程的完成,“可以刘向校书而在《别录》中将诗赋专列一类作为标志。这是和文学观念的演变、文学创作的繁荣与各种文学体裁的成熟。文学理论批评的发展和专业文人队伍的形成直接相联系的”。

魏晋时代,由对个体生命的重新审视而激发起来的人的觉醒,使得魏晋文学显示出强烈的主体性色彩,这是人的觉醒促使文学“自觉”发展的时代特征。曹丕提出的 “文章”分四科已接近了现代意义上的文学概念,他对文章的地位和价值的肯定和褒扬对于后世文学观念的不断深化起了积极的推动作用。刘宋设立文学、儒学、玄学、史学四馆,大体与曹丕的文章观近义,这是从观念的更新到制度的确立。

袁行霈主编的《中国文学史》说:“文学的自觉是一个相当漫长的过程,它贯穿于整个魏晋南北朝,是经过大约三百年才实现的。”

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。