有谁知道“坐山观虎斗”的由来和典故?是怎样的?

“坐山观虎斗”原来是一个寓言故事,如今变成了一个成语,我们从三个方面来解释这个成语的来龙去脉:即寓言、成语出处以及实例运用,我们把重点放在实例运用上。

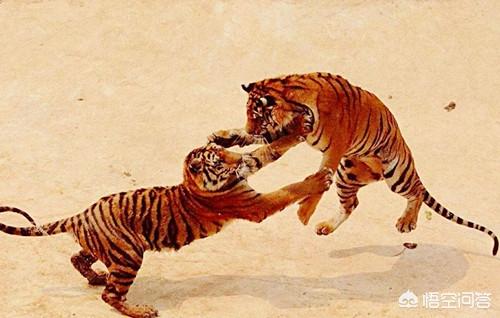

寓言故事有两只老虎想吃掉一头牛,谁都想独吞,于是开始一场恶战。观战的人是管庄子和管与(这两个人名不可考),看着两虎相斗,管庄子便上前准备刺杀它们,这时管与制止了他,说:老虎性暴,因争食打斗,必有胜负,弱得可能会死,强的也必定会伤,等到那只弱虎濒临死亡,强虎受伤,再上前去宰杀强虎,就不费吹灰之力得两虎了。故事很简单。成语出处也和这则寓言故事有关。

成语出处话说战国时期的韩国和魏国开战,久战不能分胜负。秦国的秦惠王坐不住了,他想援助魏国,出兵攻打韩国。在出兵前,他听了听大臣们的意见。大臣陈轸便讲了上面的寓言故事给秦惠王听,秦王听后恍然大悟,明白了陈轸的建议。

意思就是,你现在着急个啥劲,让韩国和魏国再打一会儿。等到这两国一死一伤之际,我们再出兵那才有实际意义。于是秦国发布了假消息,佯装出兵,实则按兵不动。魏国以为秦国真的出兵了,便加大进攻力度,战了一个月之后,两国都陷入困境,特别是韩国接近灭亡了,魏国也伤亡惨重。

这时,秦惠王出手了,韩魏两国均是奄奄一息,只好都答应割地求和。就这样,秦王通过坐山观虎斗,渔翁得利。

实例运用说到“坐山观虎斗”的运用,类似于三十六计中的“隔岸观火”。一般来说要有三对以上的矛盾主体,还要有两个先决条件,一是有“祸”可观,二是有“山”可坐。在保证自身安全的条件下,静观祸事的发展。

比如,在日常生活中,单位评职称,三个人只选一个人。三人中,有实力的有两人,另外一个较弱。在评定中,两强互不相让,起了冲突,矛盾上升到互揭老底,此时这位弱者在一旁静观其变。结果两强争执影响力过大,矛盾尖锐,分歧也大,没评上,最终一旁的弱者坐收渔利。

再比如,在军事斗争中,这样的政治阴谋手段也常用。二战期间,1941年6月,德国法西斯军队以“闪电战”进攻苏联,苏德战争爆发。英国首相丘吉尔于7月签订了两国对德战争采取共同行动的协定。

协定签订后,丘吉尔却迟迟不采取行动。其原因是他想供德国之手打击苏联,等到两败俱伤,由他坐收渔利。由于英国的“坐山观虎斗”,苏联与希特勒拼死战斗了两年。在此期间,斯大林多次向英、美两国提出在法国北部开辟第二战场,以减轻苏联战场的压力,但都没有得到丘吉尔的回应。

但是,英国人民不干了,要求丘吉尔尽快履行对盟国的义务。迫于国内外的压力,英、美在1942年进入了北非,而不是欧洲。苏联的卫国战争又坚持了一年,直到1943年11月底,“三巨头”斯大林、罗斯福和丘吉尔在德国如开了德黑兰会议,最后才确定在法国登陆,开辟第二战场所。这后才有了著名的“诺曼底登陆”。

丘吉尔“坐山观虎斗”的消极政策,造成了苏联2000多万人的牺牲。苏联人民是伟大的,他们抵住了德国法西斯的“闪电战”,用鲜血和生命捍卫了自己的尊严。

再比如,在小说中的运用,《三国演义》运用最多。如第32回,袁绍病亡,幼子即位,曹操率军攻打袁氏兄弟,此时袁氏合力死守。曹操的谋士郭嘉献计,袁绍废长立幼,兄弟相争,各自树党,急之则相救,缓之则相争。郭嘉建议曹操先南向荆州征讨刘表,等袁氏兄弟生变,再一举歼灭。曹操撤兵,果然袁氏兄弟争夺大权大动干戈,长子向曹操求救,曹操发兵一举打败袁氏兄弟,占领了河北。在《红楼梦》中,王熙凤也用过此计。凤姐借秋桐之手,用“借刀杀人”之法,“坐山观虎斗”,等秋桐杀了尤二姐,自己再向秋桐下手。以上解释,应该可以理解“坐山观虎斗”了。

有谁知道“坐山观虎斗”的由来和典故?是怎样的?

【坐山观虎斗】成语,义为“坐在山头看两虎相斗”。比喻,坐在一旁看别人互相争斗,等待机会,从中取利。

最早出自《战国策•秦策二》:“有两虎争人而斗者,管庄子将刺之,管与止之,曰:虎者,戾虫;人者,甘饵也,今两虎争人而斗,小者必死,大者必伤,子待伤虎而刺之,则是一举而兼两虎也,无刺一虎之劳,而有刺两虎之名。”

又见汉•司马迁《史记•张义列传》也引用该成语,其义大同小异,此处从略。

又见清•曹雪芹《红楼梦》第69回:“凤姐虽恨秋桐,且喜借他先可发脱二姐,用’借刀杀人’之法,’坐山观虎斗’,等秋桐杀了尤二姐,自己再杀秋桐。”

有谁知道“坐山观虎斗”的由来和典故?是怎样的?

坐山观虎斗,是成语,是有典故来历的。《史记/张仪列传》有说:“(卞)庄子欲刺虎,馆竖子止之,曰‘两虎方且食牛,食甘必争,争则必斗,斗则大者伤,小者死;从伤而刺之,一举必有双虎之名。’庄子以为然,立须之。有顷,两虎果斗,大者伤,小者死,庄子从伤者而刺之,一举果有双虎之功。”这就是“坐山观虎斗”成语的典故来源和出处。现时用时比喻对别人的相互斗争暂取旁观的态度,等到两败俱伤的时候再从中取利。这是教人争斗要学会用智有谋能忍,要戒急戒躁,适时而为,能一箭双雕,一举两得,事半功倍最好。鹬蚌相争,渔翁得利,能坐山观虎斗最好。

坐山观虎斗,是很好的一计,很有权谋的一策,为人处世之中,能好好灵活运用之,对成功立业是大有帮助的。人勤有力,未必易成功,重要的要有智有勇有谋,坐山观虎斗就是很好的一大智谋计策。

有谁知道“坐山观虎斗”的由来和典故?是怎样的?

“坐山观虎斗”是一个成语,指坐在山上看老虎相斗。它源于春秋时期鲁国大夫“卞庄子”刺虎的典故,成语则出自《战国策·秦策二》和《史记·张仪列传》这两本古籍。现在多指在双方争斗的时候采取旁观的态度,等到他们两败俱伤,再采取行动,从中得利。具体详析如下:

成语出处《史记·张仪列传》:“卞庄子欲刺虎,馆竖子止之,曰:"两虎方且食牛,食甘必争,争则必斗,斗则大者伤,小者死,若从伤而刺之,一举必有双虎之名。"卞庄子以为然,立须之。有顷,旋两虎果斗,大者伤,小者死。庄子从伤者而刺之,一举果有双虎之功。”一个叫卞庄子的人,不知心里在想什么,想要去刺杀老虎,旅店里的仆人就劝说他先别这样做,他对卞庄子说道:“刚刚这两只老虎正在吃一头牛,等它们吃尽兴后必然会起争端然后搏斗,一旦动起手来,结果必然是大老虎受伤,小老虎嗝屁,这个时候你再去刺杀受伤的那只大老虎,必然会博得杀死两只老虎的美名”。卞庄子就采纳了这位仆人的意见,最后果然获得刺杀两只老虎的功劳。

后来到了战国时期,有一年,韩国和魏国动起了手,两国打了很长时间,仍旧没有分出胜负。这个时候,秦国的惠文王就坐不住了,准备出兵掺和掺和,于是征求下手下群臣的意见。陈轸就对惠文王讲出了“卞庄子”刺虎的这个故事。惠文王恍然大悟,他知道陈轸是想让他再等一阵子,等到韩国和魏国一个大败,一个受损时再出手,这样就可以同时击败两个国家。后来结果果然如此。

类似成语作壁上观:出自《史记·项羽本纪》:“及楚击秦,诸将皆从壁上观”。意思是双方交战,自己站在一旁,两不相帮。

隔岸观火:出自春秋时期孙武所著的《孙子兵法》。意思是对别人的危难不予帮助,自己置身事外,袖手旁观。

鹬蚌相争、渔翁得利:出自《战国策·燕策二》。意思是双方争执不下,两败俱伤,最后却让第三者从中获得了利益。

有谁知道“坐山观虎斗”的由来和典故?是怎样的?

这个“坐山观虎斗”的典故,最早是司马迁写的《史记•张仪列传》里的。

据说,秦惠王的时候,这个秦惠王就是秦孝公的儿子,这俩人你不熟悉,商鞅,都知道。秦孝公用商鞅变法,秦孝公死后,秦惠王继位,就把商鞅杀了,但是杀商鞅,并不废商鞅制定的法。可见还算是个明白人。

而且秦国的国君,在他之前都叫“公”,从他开始叫“王”,这个叫法的改变,也说明了秦国势力的改变。

就是这个秦惠王,他在位的时候,又一次他的小弟韩国和魏国打起来了,打的时间还很长,也没打出谁高谁低。

时间很长了,秦惠王就想,好歹这韩国和是自己的小弟,不帮也说不过去。打算出兵帮韩国。当然,秦惠王也算是个开明国君,所以他这件事还是听听下属的意见吧。

这时他看见了陈軫。这个陈軫是那个时代有名的巧舌如簧的人。他说话喜欢讲一个故事,说明一个道理 。而且还都很智慧。成语“画蛇添足”、“卞庄刺虎”都是他讲出来的故事。

而且这个陈軫和张仪在秦国挣丞相,没有争过张仪,离开秦国到楚国,楚国也有意思,又派遣他出使秦国。

见到自己的老东家秦惠王,陈軫是五味俱全呀。而这个秦惠王,也幽默。他自己的大臣不用,偏偏点名楚国的大臣陈軫说意见。

陈軫就用他一贯擅长的故事开始了,他说:

“从前有个叫卞庄子的人,看见两只老虎,就想举剑刺杀它们。旁边的人劝他说:‘你不必着忙,你看两只老虎在吃牛,一会儿把牛吃光了,它们必然会争夺,由争夺而引起搏斗,结果大虎受伤,小虎死亡。到了那时候,你再将那只受伤的大虎刺杀,岂不是一举而得到两只老虎吗?’”

故事生动活泼,聪明的秦惠王一听就懂了。他说:厉害呀,韩国和魏国就与那个争着吃牛的老虎,我们就是卞庄,积蓄力量,等待时机,然后出手。

陈轸点点头,说:“正是这样!” 秦惠王采纳陈轸的意见,真的获得了胜利。

坐山观虎斗,其实是个俗语,它的成语名字叫“卞庄刺虎”,多用来指自己积蓄力量,等待别人消耗,然后趁机获得胜利的一种智谋。也是我国古人的智慧结晶吧。

有谁知道“坐山观虎斗”的由来和典故?是怎样的?

我是文子心语,回答这问题。

做一件事情,有两种收获叫做:“一举两得”。

形容同类相残,结果终有一方要吃亏,这叫做:“两虎相争,必有一伤。

形容相争的双方都得不到好处。叫做:“两虎相斗,两败俱伤”。

置身于事外,观望别人的激烈相争。这就叫做:“坐山观虎斗”或者“坐观成败”。

上面四个成语有相似之处。但是仔细分析起来,差异还是有的。最有智慧的当然是第四种:坐山观虎斗!

说到“观虎斗”,不是凭空信口,而是真有一个故事:

说的是春秋时期,有一个鲁国人叫卞庄子,好勇,敢同老虎搏斗。有一天,山上出现了两只老虎,卞庄子就准备提剑上山,要去刺老虎。

这时有一个馆竖子(旅馆的僮仆)劝阻他说:且慢,那两只老虎此刻正在争吃一头牛,两虎相争的很激烈。最终,一定是力气较小的老虎要被咬死,力气较大的老虎也要受伤。那时你再上山去,只要同那只受了伤的老虎搏斗,就容易取胜。而且只要刺死以那只受伤的老虎,就可以获得刺死两只猛虎的美名。

卞庄子听从了馆竖子的建议,后来果真轻而易举地一举两获。

当然知道这个道理的,不仅是这个茶旅馆的僮仆。

在《史记.亷颇蔺相如列传》说:“两虎相斗,势不惧生。”还有《史记.张仪列传》附《阵轸传》也说:“梁虎斗,大者伤,小者死,卞庄子从伤者刺之,一举有两虎之功。”

关于“坐观成败”,不仅是《史记》有记载,在《后汉书.刘表传》也有现成的例子。当时刘表镇守荆州,军力相当强。曹操与袁绍相持于官渡,胜败尚未决定,刘表既不援袁,也不住助曹,“欲观天下之变”。韩嵩、刘先等劝说刘表:“今豪杰相并争,两雄相持,天下之重,在于将军,你应当在这个关键的时刻,果断地选择你的道路,要不然拥兵十万而死守不动,只是“坐观成败”,恐怕也不是个好办法。”

“坐山观虎斗”意思和“坐观成败”,意思相仿。都是希望双方相斗而且俱败俱伤,而自己可以从中取得便宜。很有点“鹬蚌相争,渔人得利”的意思。

这个成语历史悠久,非常富有哲理性,至今仍具有现实意义。用在军事或职场有一定的实用价值。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。