共工为何发怒撞倒不周山?

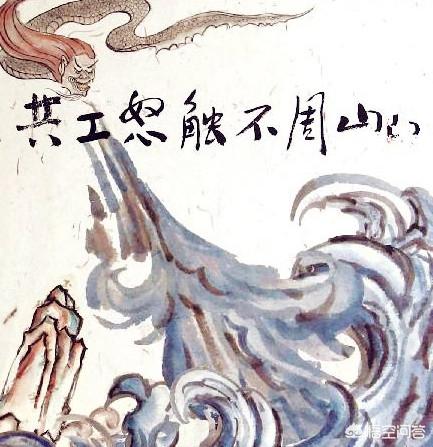

共工怒撞不周山是一个关于失败者的故事,其实他撞得也不是山,而是一个天柱。这一撞,天塌地陷,所有的河流自西向东流入大海,日月星辰东升西落,所以作为一个失败者也并非失败得一败涂地,从神话传说的角度解释了一些自然现象的存在。

那么这个神话传说因何而起呢?

共工是谁我们先来了解一下神话中主角共工氏。他本人姓姜,名号共工氏。从他的姓和号不难推断出,他所处的时代正处于母系氏族向父系氏族过渡的阶段。这里涉及到姓的起源,姓和姜都带有女字,这是母系氏族地位的标识,子女都跟母姓。比如黄帝姓姬,轩辕氏。这里的氏是父系氏族社会逐渐加强的标识,共工氏,轩辕氏都是男权地位的表达。

共工氏是神农炎帝的后代,它的部落以农业为主,主产水稻,因而很擅长治理水,发明了很多筑堤蓄水的好办法。

他还有个儿子叫后土,在农业生产方面也是一把好手。父子俩把自己的部落经营得很好,把水利灌溉也管理得很好。

故事如果讲到这里结束了,便不会有撞不周山的情节了。下面讲正题,共工撞不周山有三个版本,我个人更喜欢第一个版本。

第一个版本共工为了更好的发展农业生产,就必须对水利灌溉做一些修整。由于地势高低的问题,常常造成低的农田被淹,而高处的农田则浇不到水。为此,他想了个办法,把高地削平,这样既解决了高处灌溉的问题,也扩大耕种面积,还增收。这当然是一个好主意。

但是,当时当权领导颛顼,是黄帝的后代。大家知道黄帝和炎帝有过一场大战,就是著名的阪泉之战。炎帝败了,向黄帝称臣。因此掌权派是黄帝的子孙,炎帝后代共工的一举一动,这在颛顼看来都是想搞事情。

于是颛顼处处阻挠共工整修灌溉工程。他还放出了一个谣言,说是如果共工把高地挖平会激怒上天的,善良的臣民们自然相信了。共工力气大,但是论智谋,不是颛顼的对手。

最终,共工失去民心,二人不可避免的发生了战争。炎帝的子孙又一次败在了黄帝后裔的手下,共工怒了,他委屈啊,一心想为造福于民,却成了罪人,于是驾着坐骑飞龙,一头撞向不周山,被拦腰截断。那不周山是一根天柱,柱一断,天就破了一个大洞,这又引申出女娲补天的故事。不周山被撞断后,霎那间,天上的日月星辰向东倾斜,山川移动,河流向地势较低的东方流去。至此,日月星辰形成了东升西落的规律,河流也形成了向东奔流的格局。

作为一个失败者,他算是以死铭志吧,因此后人奉他为水神,他的儿子后土也被视为土地神。

第二个版本这个版本的传说是关于共工同大禹之间的一场战争。在这个故事中,共工成了反派人物,上天派他到地上来专门制造水患,而大禹又是治水的。两人的矛盾相当尖锐,日益加深,最终演变成一场大战。

大禹治水深得民心,得道者多助,各地神氏都向共工发起了攻击,共工很快就招架不住了,他心想大势已去,于是就愤然撞了不周山。其结果同第一个版本。

第三个版本这一个版本又是同另一个神话人物火神祝融大战。三个版本,主角没变,对手一直在变,可见,共工在传说中的确是个好战的人物。

这次共工为名誉而战,当时的世人只供奉火神祝融,而没有供奉水神共工。他心里很不服气,于是一怒之下,和祝融打起来了,好战但是又老打败仗,输了发怒又撞了不周山。看来共工还有点小孩子脾气,我得不到的,你们也别想得到,狭隘的个人主义。

神话传说里的共工大战了三个人物,结局都以失败而告终,可见,大战并不是解决问题的好办法,或许他可以智取,或者走和平路线,也不至于在传说中沦为一个永远的失败者。

共工为何发怒撞倒不周山?

共工为何发怒撞倒不周山?

出自《淮南子.天文训》。传说天是由东南西北四个方向的高山支撑起来的。西北方有不周山支撑,共工与颛顼争夺天帝之位时,因共工未能如愿,而发怒撞到了不周山。

共工为何发怒撞倒不周山?

古有不周山,闻通天外天。

勤锻自身路,攀顶见神殿。

说来一步蹴,去时万万艰。

日日年年逝,代代人疏渐。

千载万年过,少见有回还。

亦有四方神,神力广无边。

各守四维门,同镇幽魔山。

真身常幻现,促喝人争前。

荆棘力竭路,后遍青田园。

半路常有死,心怠魔邪现,

诡计伴伪善,视命珍实贱。

人小力甚微,离间散妒奸。

引来火祝融,来毁共工泉。

大神似悠闲,神寿不见减。

其苦不能知,时时抽神源。

到底狱不空,人消神亡散。

久窥仙神底,人心不自见。

人谋猛虎身,猛虎亦谋远。

其事事不谐,顺势卸重担。

仙神神通强,胄体错一肩。

势来如山倒,水退闭歇闲。

不再见神影,称王建庙山。

从此代代传,天地稀缓缓。

神话传此事,说真惜慎言。

求神无有神,谈仙不见仙。

莫讲无有责,山水青间间。

抬头望上天,低头读圣贤。

共工为何发怒撞倒不周山?

共工怒触不周山是古代著名的传说,也被称作共工触山,与女娲补天、后羿射日、嫦娥奔月并称古代四大神话,而关于共工为何撞倒不周山的说法有不同的版本。

与共工相争的人,有两种说法,一个是火神祝融,一个是天帝颛顼。《山海经·海内经》记载:炎帝之妻,赤水之子听訞生炎居,炎居生节并,节并生戏器,戏器生祝融,祝融降处于江水,生共工。

有一个版本的共工怒触不周山,是因为其与火神祝融僵持不下互生龃龉,然而按照《山海经》的记载,祝融与共工其实是父子关系。

《史记·补三皇本纪》:诸侯有共工氏,任智刑以强霸而不王,以水乘木,乃与祝融战,不胜而怒,乃头触不周山崩,天柱折,地维绝。

按照这个说法,就是水神共工与火神祝融之间发生了大战,由于共工的法力不如祝融,最终节节败退,盛怒之下一头撞倒了不周山,导致天柱崩塌,人间洪水肆虐,这也就有了后来的女娲补天的故事。

但是,与共工相争的对象是祝融的说法,虽然流传很广,但是按照史料的记载,这并非是主流的观点,绝大多数的史料之中,记载的与共工争执开战的,并非是火神祝融,而是天帝颛顼。

《淮南子·天文训》:昔者,共工与颛顼争为帝,怒而触不周之山。

《列子·汤问》:共工氏与颛顼争为帝,怒而触不周之山。

《管子·揆度》:共工之王,水处什工与颛顼之战。

相传在上古时代,在黄帝离去之后,由于当时施行的还是部落联盟的禅让制,所以首领的地位开始出现了争执人们心目中比较有威望的人有两个,一个是黄帝的后裔颛顼,另一个是炎帝后裔颛顼。

黄帝的威望非常高,所以人们连带着对颛顼的印象也不错,但当时的颛顼仅有二十多岁,没有什么工作经验,也没有什么人脉。相比之下,共工被后世尊称为水神,也是因为那时天下到处洪水泛滥,共工经常带着大家治理水患。

尽管共工治水也只知道建造堤坝去堵,但是毕竟有一定效果,所以支持共工的人还是非常多的,颛顼眼见情况对自己不利,便利用当时的人们崇敬上天的心理,四处散播共工治水将会触怒上天,最终引来天罚的流言。

共工最终失去了大多数的民众支持,与首领的地位失之交臂,而且更重要的是,由于颛顼放出的流言,使得人们不再愿意与其一起治水,绝望之下,共工选择撞山自尽,之后被演绎成了共工怒触不周山的神话传说。

在神话之中,共工乃是破坏天下太平的恶神相传颛顼时代,由他直接管理的华夏之地,享受着幸福,甚至日月星辰都因此被拴在了华夏的上空,而水神共工嫉妒颛顼,因此发动神力引起滔天巨浪,将整个华夏化作了一片汪洋,并且纠集大军对颛顼发动攻击,企图夺取尊位。

结果,颛顼帝泰然自若,亲自率众与共工厮杀,从凡间打到了天界,又从天界打到了人间,最终共工被颛顼打得几乎全军覆没。

共工率领部众退到西方的不周山,身边仅剩十三人,而此时的颛顼帝已然将要杀到,共工眼见大势已去无力回天,便将目光投向了不周山。

事实上,不周山乃是一根天柱,支撑着天穹,而这也是颛顼维持天地秩序的主要凭籍之一,共工临死之前,不顾一切撞向不周山,支撑天穹的不周山竟然被共工撞断,天柱崩塌之后,天河之水倾泻人间,再次引发巨大的洪水。

与此同时,因为天柱的折断,整个天穹失去支撑而倾泻,原本拴住的日月星辰挣脱束缚,不断向西边滑落。天崩地裂,天河之水肆虐,地裂的深渊中涌出烈火,人间化作炼狱。

大地之母女娲,不忍人间变成如此模样,便炼化五色石修补天上的大窟窿,并且斩杀巨鳌,用其四肢,重新化作四根撑天的天柱,才让天地重新恢复。

共工为何发怒撞倒不周山?

《淮南子:天文训》载::共工怒触不周山。不是怒撞!!!

刘安为什么将共工怒触不周山,编入……天文训?!

共工称霸九州,驾着马车,抵达不周山地区……即怒触!!

在不周山区,发现:天倾西北,天文大发现!!!所以载入:天文训!

怒:古人以马昂首怒目的形象描述马!

触:抵:达!!!这是历史!人头撞倒山,那叫神话!现代人应用历史观!将历史扯为神话是脑残!

《淮南子:天文训》记载的是历史!清清楚楚记载……怒触不周山!

不是怒撞!一字之差,云泥之别!

共工为何发怒撞倒不周山?

为争第一把交椅,败了,怒撞不周山死了。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。