发电水库又大又深,但鱼却越来越少,有人说是水涨缩太快鱼卵不能孵化的原因,这说法对吗?

发电水库是水电站的重要组成部分,因为正是发电水库的蓄水才推动了水轮机的转动从而让水力发电机组正常的工作。从1878年,法国第一座水电站建成发电以后,水力发电逐渐成为了仅次于火力发电的第二大能源,而且相比较火力发电,水里发电不会产生污染大气的气体,是非常环保的能源产生方法。

不过,随着水电站越来越多,水利专家与生态专家的矛盾也越来越激烈,因为水利专家认为:水电站既能够发电,又能够拦洪泄洪,是利国利民的好工程,而生态专家认为:水电站的建立会影响水生生物,尤其是鱼类的生存。

在影响鱼类生存中,有一个说法是:发电水库的水涨缩太快导致鱼卵不能孵化,才使得水库中的鱼类越来越少的。那么这个说法到底有没有科学依据呢?我们一起来探讨一下。

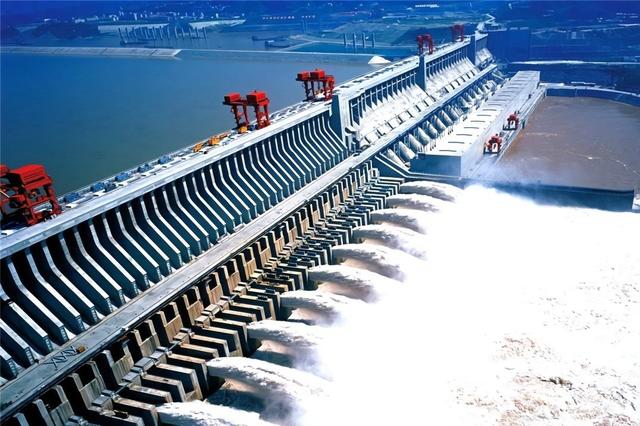

发电水库的鱼真的越来越少吗?水电站通常是建在大江大河之上的,因为只有这样的水体才拥有足够的深度和流量,比如我国,乃至世界上最大的水利发电工程-三峡大坝就是建在了长江的上游。下面我们就以长江的三峡大坝为例来看一下,这里鱼类的情况。

长江是我国的母亲河,也是世界第三长河,自古以来长江就为两岸的人提供了取之不尽的资源,所以在历史上早期的文明许多都在长江流域。长江中最丰富的就是鱼类资源了,据统计,长江中约有超过400种不同的鱼类,其中有156种为长江独有的鱼类。

由于长江流域中鱼类资源丰富,所以自古以来,长江就是我国主要的鱼类产地,尤其是在现代捕捞工具和需求下,曾经的长江每年鱼类捕捞量超过了几十万吨。我们来看一组数据,早在20世纪50年代,长江每年的捕捞量平均在43万吨,就这样持续了几十年后,到了80年代,在更多的人涌入长江捕鱼以及捕鱼工具的升级下,每年的捕捞量就下降到了20万吨左右,进入到21世纪初,年捕捞量持续的下降到了每年不足10万吨。

这并不是人们索取的少了,而是捕得太多了,压根就没有给鱼类繁衍生息的机会,人类无度的索取,不但让长江中的鱼量大幅度减少,还让许多珍稀的鱼类灭绝。

而三峡大坝是在1993年动工建设,到2009年竣工投产的,此时长江中的鱼类资源其实已经是告急。当然,水电站的建立对鱼类也起到了一定的负面作用,因为在人们疯狂捕捞下,鱼类的数量和种类本来就降到了冰点,此时水电站建立后,又把许多鱼类的自然通道给堵上了,这样使得本来就少的鱼类再次碎片化分布,繁殖的困难、基数的减少,让鱼类的处境雪上加霜。

因此,在发电站建立以前,其实鱼类资源就因为人为的过度捕捞岌岌可危,发电站建立之后,让它们的处境更加困难,所以发电水库中的鱼类确实经历过越来越少的阶段。

不过,鱼类曾经逐渐减少的原因并非水涨缩太快鱼卵不能孵化,因为鱼产卵时并非是随意排在水中,它们有的会把卵粘在水草上,有的会把卵粘在水底的岩石上,卵并非随波逐流的,这样只要鱼类不是在闸口处产卵,发电水库的水涨缩就对鱼卵没有什么威胁。

发电水库对鱼的负面影响越来越小在水电站建立之初,人还没有意识去考虑对鱼类生存的影响,但是随着发电水库以及所在河流中鱼类资源的下降,目前这些弊端已经被修复了。

首先,现在几乎所有的发电水库都给鱼类修建了洄游通道,这一方面保证了有洄游习性的鱼类可以在繁殖期自由地穿梭,一方面让没有洄游习性的鱼类也有了交流的通道,解决了因为水利工程导致的鱼类分布碎片化的问题。

其次,如今的发电水库早已经不单单是发电了,它们既可以用于周围农田的灌溉,也可以防洪,更可以进行水产养殖。举个例子,在世界第五大河巴拉那河上有一座大型的水利工程-伊泰普水电站。这座水电站在建造之初,专家们就已经查清了消极影响,并且找到了克服的办法,在消极影响中就包含了水生态(水质、鱼类资源)。

所以,在建造伊泰普水电站时,专家们不但提前留好了鱼类的洄游通道,然后通过对鱼类的洄游训练,让它们形成洄游记忆,这样确保这些洄游的鱼类在繁殖期都能成功的回到繁殖地或者生活地。

之后,再根据发电水库中鱼类的特点、密度适当的投入不与原生鱼类冲突的养殖鱼类,就这样原本在伊泰普水电站水域中生存的176种鱼类均没有受到影响,而且养殖鱼类也获得了大丰收,去年,仅仅是从发电水库中,渔民就捕捞了超过130吨鱼。

除了伊泰普水电站外,我国的三峡大坝蓄水接近20年,如今也已经大变样了,除了洄游通道和对鱼类的洄游训练,我国还宣布了“长江十年禁渔期”,这就给了这里的鱼儿繁衍生息的机会,相信多年后,我们在长江依然会看到几十年前一网爆网的场景。

总结发电水库确实会被鱼类有一定的影响,但是它的影响就像是压到骆驼的最后一根稻草,那么骆驼真的是被稻草压倒的吗?答案是否定的。而我国野生水体内鱼类大量减少的主要原因就是连年的过度捕捞导致的,而发电站的建立只不过是让它们雪上加霜了而已。

而且发电水库的水涨缩并不能影响鱼卵的孵化,它只会把鱼类的分布碎片化以及隔断,但是现在有了洄游通道,发电水库对鱼类的影响已经越来越小了,再加上国家的“禁渔令”,相信鱼儿们还能再现往日的风采。

发电水库又大又深,但鱼却越来越少,有人说是水涨缩太快鱼卵不能孵化的原因,这说法对吗?

发电水库又大又深,但鱼却越来越少,有人说是水涨缩太快鱼卵不能孵化,对吗?

水库的主要功能就是蓄水,所蓄的水要么用于发电要么用于灌溉或者饮用,当然也有可能是同时具备这几种作用,但不论如何对于大水库给我们普通人的印象就是里边的鱼多而且很大条或者是水库里的鱼特别好吃。

但对于大的水库鱼越来越少,有人说是水涨缩太快鱼卵不能孵化,对不对?踏火的看法是这个不一定对,鱼卵并没有我们想象的那么弱,民间传说的千年草籽万年鱼籽就是最好的说法,正常情况下鱼产卵都会产在水草上或是别的漂浮物上,在这种情况下就算水位下降,其实对于鱼卵来说影响是没多大的,漂浮物先不说,对水草而言其是具有很好的保湿性能的,只要水草不晒干鱼卵照样能孵出鱼苗来,而水库发电时只要水位降到一定位时自然会关闸蓄水,因此对于鱼卵孵化影响不会太大。

水库的鱼出现减少很可能是下面这些因素所引起:- 饵料不够:如果水体中的天然饵料不够时,自然会影响到鱼类的生长和繁殖,要知道弱肉强食是无处不在的,饵料不足时这些鱼卵和鱼苗都是大鱼的适口性食物,同时繁殖出来的苗其成活率也会下降。

天敌所为:这个主要是周边的蛙、蛇之类的会吃掉一些水中的鱼卵和鱼苗,还有就是水库里可能有大的肉食性鱼类,这些鱼的最爱就是小鱼小虾了。

- 性成熟的大鱼数量减少:我们都知道鱼要繁殖产卵的话必须要性成熟才行,因为大多数水库会阻碍一些洄游性的鱼类游到上游产卵,这样会减少鱼苗的数量,在这种情况下如果水库中的性成熟的鱼不多的话,就会更进一步影响到鱼苗的数量。

浅水区不够:刚孵出来的小苗不宜在深水区活动,这样鱼苗会不停地在水中游无休息的地方,会苗会受不了,因此在自然水体中一般鱼苗都生活在浅水区,如果水库没有足够的浅水区的话,同样会影响到鱼苗的成活率。

以上仅为踏火个人经验见解,可供参考,更多的水产、水族类经验分享敬请关注踏火逍遥说鱼,谢谢!

发电水库又大又深,但鱼却越来越少,有人说是水涨缩太快鱼卵不能孵化的原因,这说法对吗?

水库汛期拦蓄洪水,用于发电、灌溉或城市供水,才导致水库的水位发生涨落。修了水库以后,原来的河流径流发生了很大变化,对于习惯河流中的鱼类来说,得要受一些影响,这个影响有多大呢?我们首先了解一下鱼是怎么产卵的?

大多数鱼的生殖是有季节性的,只有少部分鱼是常年连续产卵。在季节性生殖的鱼类中,一般随着气温升高,开始产卵。长江与珠江流域大多产卵季节在3~4月份左右,黄河流域鱼类产卵大致到时了4月底,东北地区河流鱼类可能更晚一此,要到五一之后。

珠江与长江流域雨季时间有一些差异,珠江的前汛期要早一些,河流径流变化在4月份以后,而长江流域水库大约在6月份水库水位才开始上涨,黄河和东北地区的河流依此类推。从河流的汛期与鱼产卵的季节来看,鱼类产卵时间要早于汛期,各地大致如此。而在鱼产卵期,我国境内的水库经过一个干燥少雨的冬季,长江、珠江干支流上的水库因为库容消耗过大,蓄水就已经很少了,这个时候以蓄水为主,所以在这个时期水库水位变化很小,鱼产卵受到的影响不大。

其次,鱼产卵产在哪里呢?大多数鱼类产卵在水中,像四大家族中的鲢鱼,它会把卵产在激流中,便于卵的传播,不管怎样,水位涨落鱼卵都会浸在水中,水的涨落对鱼卵也没什么影响。还有的把卵产在草叶上或树枝上,如鲫鱼,还有的产在石头上,这两种情况下鱼卵因为水位的涨落可能要受到一些影响,水落可能造成鱼卵不能浸在水中,导致卵不能及时孵化,或受到天敌(鸟类)的啄食,从而受到一些伤害。

鱼卵的抗灾害能力非常强,有千年的草籽万年的鱼之说,例如,多年水干见底的鱼塘,一旦有了积水,埋在塘底的鱼卵就开始孵化,还有的在高山上,离江河比较远,依靠鸟类或风的传播,也会把鱼卵传到高山上的积水洼地,这说明鱼卵为了适应自然界而在不断地进化,所以说鱼卵的孵化对水位适应性会很强。

从营养物质供给上来看,修建的水库之后,从上游带下来的营养物质,如草籽、野果、动物尸体等,都被带到水库中,增加了饵料的滞留时间。这些都是鱼类的天然饵料,为各种鱼类提供较好的食物环境,与其没修水库对比,鱼获得饵料更容易一些,所以说水库还是天然的养鱼场所。

从鱼在水库的分布来看,鱼为了获取更多的饵料,夜深人静的时候,它会靠近库边去寻找食物,或者去库尾处,上游水域水质较清且含盐度较小,适合鱼类繁殖,同时逆流而上在水的冲击下鱼鳃之间的间隙增大,更有利于吸收氧气等。常钓鱼的人有这方面的经验,一般选择钓位时,找到上游来水的回旋湾处,这里从上游来的食物多,鱼在这里抢食。而在水库的闸口处,水流较快,水位太深,饵料到了末端也变少了,鱼在这里活动也特别少,所以说闸口处走水对鱼类影响不大。

水库水位涨落对鱼卵孵化没有太大影响。影响最大的是有些洄游鱼类受阻,导致产卵受到影响,例如中华鲟就是一个很好例子,每年9月到11月,中华鲟最初是由海水中迁移到长江上游金沙江的繁殖基地,洄游3000多公里。然而,葛洲坝的建设完全阻止了它们迁移抵达长江上游产卵,虽然在坝下形成了一个新的产卵点,但繁殖地从600公里缩小到只有7公里,这一点对中华鲟产卵受到了影响,现代水利工程建立洄游道或者在水库下面投放人工繁殖点,让鱼类适应水库带来的变化,来解决这些问题。

发电水库又大又深,但鱼却越来越少,有人说是水涨缩太快鱼卵不能孵化的原因,这说法对吗?

水库和天然湖泊有一个很大的不同,直接影响水中的营养物质含量。水库是下排水,排水口位于水库底部,营养物质很容易随水流排走,所以水质比较清澈,营养物质少,鱼虾当然就不会太多。天然湖泊是上排水,水从上部流走,底部营养可以保留。所以水体富含营养,鱼虾自然比较多。

发电水库又大又深,但鱼却越来越少,有人说是水涨缩太快鱼卵不能孵化的原因,这说法对吗?

水库里的鱼越来越少,这和水库水位涨缩太快、鱼卵不能孵化有一定关系,但关系并不大。真正受到影响的是那些洄游性鱼类,比如中华鲟、四大家鱼等等,由于水电大坝的阻隔,它们无法顺利洄游到上游的产卵场,自然也就不能顺利产卵。

最典型的案例就是中华鲟。2013年,野生的中华鲟群体第一次出现产卵中断现象,2015年产卵再度中断,2017~2019年更是连续三年产卵中断。专家们据此估计,如果再不采取有效的保护措施,野生中华鲟可能在未来的10~20年内灭绝。

因此,对于上面的问题要分开来看,对于定居型鱼类,种群数量受水位涨缩的影响会多一些,但也不会太大;对于洄游鱼类和半洄游鱼类,种群生存受到的致命影响是水电大坝的阻隔,而且这种影响有还可能是毁灭性的。

众所周知,江河湖泊里的鱼儿大多在春夏两季产卵,有些鱼类一年只产一次卵(比如鲤鱼),而有些鱼类一年可以繁殖多次(比如鲫鱼)。大多数鱼类产卵的时间一般是每年的4~8月,春夏之交是繁殖旺期。这时候水库下游的农田往往需要消耗大量的灌溉用水,水库的水位往往会急剧下降。

由此可见,鱼卵在孵化期间确实会遇到水库水位急剧下降的情况。

▲▲处于不同发育阶段的鱼类胚胎及初孵仔鱼

影响鱼卵孵化成功率的因素有很多,既有内部因素(即受精卵本身的质量)又有外部因素(水温、溶解氧、敌害生物、pH等等):

- 水温:能够显著影响鱼卵胚胎发育的速度以及胚胎的成活率,不同种类的鱼卵在孵化期间对水温都有特定的要求。但大坝放水对水库里的鱼影响并不大,反倒是水坝下的水温会显著降低,水坝下游很多鱼类的繁殖期也因此会推迟。

- 溶解氧:以四大家鱼为例,水中的溶解氧含量维持在4~5毫克/升左右时,家鱼鱼卵的胚胎才能正常发育,如果溶解氧含量不足(比如低于2毫克/升时)就会引起胚胎发育停滞,畸形率和死亡率也会增高。

- pH和敌害生物: pH保持在7.5~8.5左右为宜,大多数水库的水质都能满足这一条件。反倒是浮游动物、水生昆虫以及其他鱼类,这些敌害生物会以鱼卵为食,对鱼卵造成的危害也最大。

水库水位的涨缩对上述因素的影响都不大,因此并不会显著影响鱼卵的孵化率。

这里再顺便科普一下,鱼卵有4种常见的类型,分别是以四大家鱼为代表的漂流性卵,以鲤鱼为代表的粘性卵,以虹鳟为代表的沉性卵以及以花鲈为代表的浮性卵。

顾名思义,漂流性卵会随波逐流,孵化时要求水体具有良好的流动性。粘性卵则会紧紧粘附在水草及树枝上;沉性卵的比重比水大,会直接沉到水底;浮性卵则恰恰相反,比重比水小,会在水面上孵化。

▲▲上图是鲑鳟鱼类的鱼苗,卵粒为沉性卵。在前期,仔鱼的营养供应全部来自于卵黄,这一阶段为内源性营养。随着鱼苗慢慢长大,游泳能力越来越强,鱼苗会逐渐开口摄食外界的浮游生物。只要能主动摄食枝角类、桡足类等浮游动物,鱼苗活下去的几率就会大大增加,最大的难关也就过去了。

在水库这种相对封闭的环境里,一般不会有漂流性卵和沉性卵出现(水库的生境和水文特征不宜于漂流性卵和沉性卵的孵化,对相应的鱼类来说并不是理想的产卵场),还是以粘性卵和浮性卵为主。

水库水位下降受到影响较大的是黏性卵,因为水草、树枝主要分布在水库的浅岸,当水位下降时,附着在草叶、枯枝上的鱼卵就会暴露出来,自然也就无法顺利孵化。相比之下,浮性卵受到的影响就很小了,几乎可以忽略不计。

当然了,产下鱼卵后亲鱼也并不是不管不问了,很多鱼类在自然情况下都有抚育后代的行为,包括扇动胸鳍为鱼卵供氧、清洁鱼卵、驱逐天敌、将鱼卵含在口中孵化等等,亲鱼的这些育雏行为会大大增加鱼卵的孵化率和鱼苗的成活率。

▲▲不同鱼类抚育后代的行为

总之,对于在水库中定居的鱼类来说,水库涨缩太快并不会对鱼卵的孵化产生太大影响,只要水温、溶解氧等水质条件合适,鱼卵就能自然孵化成初孵仔鱼。

发电水库又大又深,但鱼却越来越少,有人说是水涨缩太快鱼卵不能孵化的原因,这说法对吗?

【大别山鹰】答疑:发电水库又大又深,但鱼却越来越少,有人说是水涨缩太快鱼卵不能孵化,对吗?的确,在水库里养鱼,除人工放养鱼种苗进行养殖外,采用亲鱼自然孵化的成功率是十分低的,因此,水库养殖大都采用投放鱼苗的方式来养殖,而不能依赖自然繁殖,其主要因素有以下几个方面。

【1】水库鱼卵附着条件差:水库因水面开阔,水体较深,即使雌雄鱼排精、卵形成了受精卵,如果在浅水区没有受精卵的附着物,受精卵会因生存环境条件下差而死亡。因为鱼类的孵化适温范围为18一30℃,最适温度为22一28℃,低于或超过适温范围,都不利于受精卵的胚胎发育。与此同时,水库容积越大,水位就上升,受精卵在无附着物的条件下盲目漂流或下沉,而水越深,温度越低,水体中的溶解氧含量也低,而鱼类受精卵的孵化环境含氧量不应低于4毫克/升,最好在5毫克/升,而在水库深水层中远远低于这个标准,也就造成受精卵难以孵化而死亡。

【2】水库中鱼类敌害较多:水库处于野外环境,人工管理相对简单粗糙,因此,鱼类与敌害共同生活在同一环境之中,鱼类除受水中浮游生物和悬浮生物的危害外,还受到水貂、野鸭、蛇、翠鸟等两栖动物的危害,这样也就造成鱼类在不能进行自然孵化的条件下数量逐渐减少。

【搞高水库养鱼产量的措施】:

要想提高水库养鱼的产量,就应避免上述两种对魚类产生危害方式,采用库汊养鱼和网箱养鱼。库汊养鱼一是用拦网将库汊与大水面拦截分开,形成一个内外相通的水体,在被拦截的水体内投放鱼苗或鱼种,主要依靠天然饵料生物培育鱼种或养殖成鱼的一种养殖方式。二是拦网位置应选择在水质肥沃,饵料丰富,阳光充足;被拦截的水面开阔,进出水口小而少,枯水季节能裸露,涨水期能淹没的消落区内。三是拦网设施以双层或三层网具拦截,具有牢固约抗洪防逃能为,且网目规格与投放鱼种要求相适应。四是投放大规格鱼种,根据水域内饵料生物的品种和鱼生产能力合理搭配,保持水体内最大的产鱼能力。五是利用消落区种青养鱼,在消落区大的库汊内多投放吃食性鱼类,如草鱼、团头鲂等,牧草以小米草、稗草为主,还可进行施肥和人工投饵,以提高产鱼量。六是轮捕轮放,保水体最大载鱼量,发挥最佳产鱼能力。网箱养鱼网箱养鱼是一种先进的、高度集约化的养鱼方式,它利用网乍装配成箱体,安置在天然的水体中,水体通过网目进行交换,使箱内保持一个稳定的适合鱼类生长的活水环境,网箱养鱼可分为不投饵式和投饵式网箱养鱼法。1、不投饵式网箱养鱼法,此法完全依靠水中天然饵料生物,可进行鱼种和成鱼养殖,放养密度视水中饵料来确定。网箱在水中以“品"字形或“梅花"型排列,箱与箱间隔15米以上,有利于水体交换而提供饵料生物。放养以花白鲢为主,每箱可放5厘米以上鱼种500尾/每平方米,成鱼箱可放15厘米以上鱼种30尾/每平方米。2、投饵式网箱养鱼法,主要是充分利用水体空间,最大限度地提高单产,适合于各种水域和鱼类,主要放养吃食性鱼类,放养密度为15公斤/每平方米。

以上是@大别山鹰的个人观点,关注@大别山鹰,关注#头条三农#,每天为你分享不一样的三农观点。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。