非洲人是怎么从土里挖出鱼的?

印象中,鱼都是生活在水中的,它们通常离开水时间一长就会死亡,但是在非洲,有一类鱼,它们竟然可以像红薯一样“长”在地里。于是,在非洲的一些地区会发生让人诧异的事情:几个非洲人拿着锄头,在快要干裂的土地上“挖鱼”。那么,这种鱼究竟是什么鱼呢?它为什么能够在土里生存呢?下面我们就来探讨一下这几个有意思的问题。

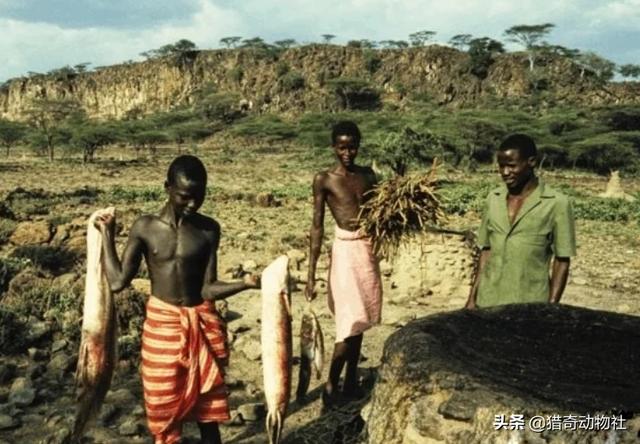

非洲人土里挖鱼并非谣言,而是事实,不信你看下面非洲小哥给大家变得“魔术”:看好了,这是一块土块。我手里没有东西哈,袖子里也啥也没有。下面就是见证奇迹的时刻。随着非洲小哥不断地剥开土层,慢慢的一条鱼竟然活蹦乱跳地出现在了众人面前。

是的,你没有看错,这其实不是魔术,而是真的。包裹在干涸的泥土中的鱼是已经生活在地球上超过4亿年的肺鱼。那么肺鱼究竟是“何方神圣”?它为什么可以离开水生存呢?下面我们慢慢说~

肺鱼是“何方神圣”?肺鱼是美洲肺鱼目下所有鱼类的统称,在该目下一共只有两个科:美洲肺鱼科和非洲肺鱼科。其中美洲肺鱼科下仅有美洲肺鱼一种,而非洲肺鱼科下一共有四种肺鱼:东非肺鱼、维多利亚肺鱼、长肺鱼以及原鳍鱼。由于今天我们说的是非洲人挖肺鱼,所以美洲肺鱼我们就不单独地介绍了,我们只需要知道它与非洲肺鱼科最大的区别就是美洲肺鱼只有5个鳃弓4个鳃裂,而非洲肺鱼科下的肺鱼均有6个鳃弓5个鳃裂就可以了。下面我们着重地来说一下非洲肺鱼。

非洲肺鱼一共有4种,这4种肺鱼之间从形态以及分布上都有较大的差异,从体型上看,以长肺鱼的体长最长,维多利亚肺鱼次之,原鳍鱼和东非肺鱼分别第三、第四,其中东非肺鱼的体长仅有0.5米左右,而长肺鱼的体长平均可达2米。

东非肺鱼

不同的肺鱼分布的地区也不一样,也就是在不同地区的非洲人“挖”的肺鱼也不同,比如维多利亚肺鱼主要分布在非洲中部和东部的刚果河和尼罗河流域以及周围的淡水湖中,东非肺鱼主要分布在东非的赞比西河和埃瓦索恩吉罗河流域中,而原鳍鱼是四种肺鱼中分布最广的,它们在非洲中部、西部以及南部地区的淡水流域和湖泊中都有分布,因此原鳍鱼又称非洲肺鱼,是非洲地区被“挖”的最多的一种肺鱼。

鱼类大都是以鳃呼吸,而陆地上的动物大都是用肺呼吸的,因此,鱼类只有主要用作调节在水中位置的“鱼鳔”,没有肺这个器官。但是肺鱼不同,在肺鱼的体内有两个原始的像肺一样的鱼鳔,科学家通过对两栖动物的研究发现,肺鱼的“肺”与原始的两栖类动物的肺特别的相似。这让肺鱼既有了可以用鳃呼吸的能力,又有了用肺(鱼鳔)呼吸的能力。

当在水中时,肺鱼可以自己的通过鳃部进行气体交换,但是当在陆地上时,它的鳃部不再具备气体交换能力,此时的鱼鳔可以像我们的肺一样进行气体交换,因此,理论上说,只要肺鱼不死于脱水,在陆地上它可以自由生存。

因此,肺鱼是一种古老的鱼类,目前世界上的肺鱼一共有6种,其中4种生活在非洲,一种生活在美洲,一种生活在澳洲。除了生活在澳洲的昆士兰肺鱼外,其他5种均有两个鱼鳔,这两个鱼鳔不但具有调节其在水中位置的作用,还能够直接用于呼吸。

好好的肺鱼为什么会跑到土里?虽然肺鱼可以用鱼鳔呼吸,但是它与其他鱼类一样,不能离开水太久,不然虽然不会窒息而死,但会因为脱水而死。所以,非洲的四种肺鱼都是生活在水中的。那么,它们是如何跑到土里的呢?

这还要从非洲的气候说起,非洲的气候主要有三类:热带沙漠气候、热带草原气候以及热带雨林气候。从肺鱼的分布看,它们所处的流域和湖泊大都受热带草原气候和热带沙漠气候的影响,在这两个气候的影响下,肺鱼的原生环境一年有“干湿”两季的差异。在干季(旱季),肺鱼生活的流域的水位大幅度下降,大量的河床裸露出来。此时作为底栖型鱼类的肺鱼活动范围急剧的减少,为了能够更好地对抗旱季。肺鱼想到了一个好办法,那就是钻到泥里。

但是,随着干旱的加剧,泥土中的水分不断地蒸发,这样肺鱼就“跑到了土里”(实际上是泥,水蒸发之后成了土块)。

在土里生存的肺鱼是如何保持湿度的?上面我们说过,虽然肺鱼离开水没有窒息的危险,但是如果长时间离开水,体表脱水,照样可以杀死肺鱼。那么在干透的土块中,肺鱼是如何保持体表湿润的呢?

首先,我们来看一下在土块中的肺鱼是什么形态的。上图中非洲的小孩在挖肺鱼,当时,它们也不是随便找块地就开始挖。这块表面上看起来已经与正常的沙土地没什么区别的地方,原本就是河床或者是有肺鱼生活的小湖泊。然后,就是找肺鱼了,挖过红薯的小伙伴都知道,红薯是以根系为中心开挖的,如果乱挖一通的话,会把红薯挖断,这样就不值钱了。挖肺鱼也是一样的,肺鱼所在的位置有一个明显的特征,那就是地表上有一个小小的孔,这是肺鱼的呼吸孔。找到呼吸孔,向下挖,大概率会收获肺鱼一条。

其次,肺鱼在旱季来临之前通常就会潜入泥土中,在生物学上这叫做“夏眠”。当旱季逐渐的加剧,肺鱼所在的位置开始变得越来越干燥,为了保持它体表的湿润,聪明的肺鱼想了一个办法:大量的分泌粘液包裹住全身,这层粘液一旦形成,就像是给肺鱼裹了一层保鲜膜,将肺鱼体表和体内的水分牢牢的锁在了里面。

在一些非洲纪录片中,如果你看过非洲人挖肺鱼,你就会发现,在将肺鱼全身的土块去除之后,它还是被一层膜包裹着,这其实就是肺鱼分泌的粘液。当破开这层膜,一条湿滑的肺鱼就会活蹦乱跳地展现在我们面前。

总结非洲人从土里挖鱼,挖的其实就是因为旱季而蛰伏在泥土里的肺鱼,只不过是随着干旱的加剧,包裹肺鱼的泥土变成了干涸的土块而已。而肺鱼在如此干燥、缺水的环境下之所以能够生存,是因为肺鱼可以用鱼鳔呼吸,而且它会在全身周围分泌一层可以防止水分流失的粘液。正是有了这两个能力,沉睡的肺鱼可以在这种环境下最多生存4年之久。由此可见,肺鱼能够从4亿年前生存至今,还是有“两把刷子”的。

非洲人是怎么从土里挖出鱼的?

这确实是一种鱼,只不过它很特殊。

非洲肺鱼单从这种鱼的名字来看你就大概已经知道了它的特点,那就是生活在非洲并且和普通鱼类用鳃呼吸不同的是它还有着肺。

其实肺鱼的肺可以认为是特殊的鱼鳔,在肺鱼的咽部其鱼鳔与食道相连,并且上面还有着许多小气泡,当肺鱼张开嘴时,空气进入鱼鳔,鱼鳔上大量的毛细血管就能够吸收氧气,再通过肺鱼特殊的两心房两心室结构将脱氧血和含氧血输送到不同的位置,这样一来它就既能用肺呼吸又能用鳃呼吸。

只不过因为肺鱼的鳃已经萎缩非常严重,所哟不能长时间呆在水中,需要定时换气。

为什么会在土中?我们知道非洲因为特殊的自然环境,河流经常会干涸。所以在干涸前肺鱼就会用嘴在河中挖一个洞,然后用自己分泌的粘液来封住,仅仅留一个小口用来呼吸。

慢慢水干涸后,粘液也固化,整个洞就进入了封闭状态。肺鱼也开始进入到了休眠状态,整个身体最大限度的降低生命活动,以消耗自身肌肉组织来维持最基本的代谢。用这种方式可以保证它们最大程度的度过旱季,等待雨季的到来。

所以非洲人想要改善伙食的时候就会挖这些进入休眠状态的肺鱼。

非洲人是怎么从土里挖出鱼的?

主要是鱼的品种不一样,你说的这种鱼应该是非洲肺鱼!

非洲肺鱼不同于其他鱼类,它有着两个肺,并且它可以非常自如地选择用鳃呼吸还是用肺呼吸。生活在非洲地区的非洲肺鱼总会面临旱季和雨季,而在雨季的时候,它当然是会生活在水中的,但是在旱季来临的时候,非洲肺鱼就面临着河水干枯、天气炎热的巨大考验,在那样恶劣的状况下,聪明的非洲肺鱼会选择钻进泥土中,然后露出一个小孔,接着将自己“调整”成休眠的模式,当然,在休眠的时候,非洲肺鱼并不是用鳃进行呼吸的,它会用肺进行呼吸!

据而一些调查,人们发现非洲肺鱼最长的休眠时间可以达到四年之久,这可以说是非常令人吃惊的一件事情了,毕竟想一想四年不吃不喝还能存活真的是一种大自然的奇迹。

这样的特性就造就了非洲可能从土里挖出鱼[捂脸][捂脸]

非洲人是怎么从土里挖出鱼的?

能看这个问题的网友,估计都知道这个鱼叫肺鱼,长得像咱们国内常见的泥鳅和黄鳝的结合体,不过有4条长长的鱼鳍,像四只脚一样,具体的咱就不科普,网上资料多的是。这玩意儿算是个古老的物种,活化石那种,这样的生物一半都生命力顽强,这货离开水能很长时间不呼吸,非洲那地儿分旱季雨季,旱季来了水洼河里水干涸了,肺鱼就钻进泥里类似于冬眠起来,等着下一个雨季的来临,这时候无意被人从土里刨出来,给人感觉就像非洲人民是从土里挖鱼一样……

非洲人是怎么从土里挖出鱼的?

目非是个笑话!非洲土地这么干旱,他们土地挖出鱼,也是中国人的,天上掉馅饼,公鸡下蛋,非洲人土地挖鱼,目不是杷蚯蚓当作鱼,土地里,要真正的挖出鱼,那就是从土地里挖个洞到河里,再一个是有地下阴河,这是我们中国也有这样的泉井出鱼,要讲非洲干嘛!

非洲人是怎么从土里挖出鱼的?

谢邀,题主说的应该是一种名叫“肺鱼”的鱼类。

肺鱼(学名:Dipnomorpha):是硬骨鱼纲、肺鱼亚纲的物种。野生种类仅存3科3属6种。这些物种是和腔棘鱼类相近的淡水鱼。古代时曾在地球上大量繁殖,当代仍有少数保存着其种族而遗留下来,可以说是一种“活化石”。颌为自接式,平时用鳃呼吸,在干涸时可以用鳔当作肺呼吸,鳔在食道处有一开口,可以叫做内鼻孔,背鳍、臀鳍和尾鳍愈合在一起,颌上没有硬骨,有特殊的齿板。

肺鱼除了可以直接呼吸水面上的空气之外,还有一个很奇特的生理现象——夏眠,在原产地的自然环境中,每当旱季到来的时候,降水稀少,沼泽里的水干涸了。这时,肺鱼便立即钻进了泥地里,将身体卷曲起来,直到尾巴快弯到头部为止。停止摄食并将身体各个器官的消耗量降到最低点,进入一种休眠的状态。它们身体的表皮上渗出一层粘液,使自己的身躯同泥洞间涂上了一层衬里。嘴的四角也由这种粘液结成了像个圆形的漏斗,留有一个小孔洞直通外面,让空气进到里面,用“肺”来进行微弱的呼吸。肺鱼能在泥洞里生活上好几个月,不吃不喝,依靠自己体内储备的脂肪来维持生命。直到雨季的来临,当河床重新泛滥的时候,它们又会复苏过来,破土而出,进行正常的生活。这种独特的生活方式,使肺鱼得以在极为干旱的地区生存

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。