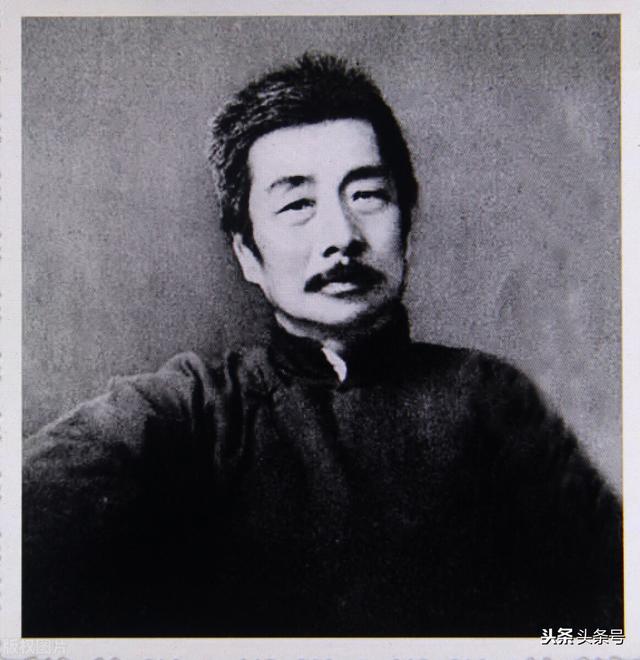

民国时期,鲁迅每月有300块大洋左右的工资,换成人民币大概值多少钱?

学生时代,读鲁迅先生的《从百草园到三味书屋》,一直以为鲁迅先生家是穷的叮当响。很多时候都担心,鲁迅先生要是吃不饱穿不暖怎么办?

后来了解的多了,这才知道,真的是自己担心多余了。鲁迅先生的富裕程度,是我等只能仰望的存在。他的收入,基本上达到了他的作品一样的高度。

鲁迅先生的收入民国初年的时候,鲁迅先生在北洋政府教育部做事。刚开始的时候,工资是一个月60元,后来涨到一个月220元。

虽然北洋政府比较魂淡,但是在教育方面确实是很投入,对读书人很重视。所以那个年代,基本上不会出现教师因为工资闹事的情况。

1926年鲁迅先生辞去公职,开始专职写作。那时候,差不多每年都可以赚五六千元。

鲁迅先生,在人生最后十年,各种书报稿费,各种大学讲课费,各种补贴,每年赚的钱都在一万以上。

我可以给大家举个例子:当年毛爷爷在北京大学图书馆做管理员,一个月薪水才八元。

就这八块钱,要付房租,还要管衣食住行。

所以当时银元的购买力,是非常惊人的。

鲁迅先生的收入,放到今天是什么水平?1 . 当时的物价

30年代在北平,一块银圆就可以请一顿“涮羊肉”。

在上海,一块银圆可以在西餐厅点两份套餐。

要逛公园,一块银圆可以买20张门票。

要看演出(戏剧或电影)一块银圆可以买10张入场券。

按照这个物价,那时候的一块银元购买力,至少是现在的200-300元。鲁迅先生的年薪一万,就是至少相当于现在的年薪两三百万。

2 . 当时的生活成本

1920年左右,北京普通人家,一个月12块钱,就可以让一家四口过的很滋润的了。

现在北京人均消费接近4万,四口之家就是一个月就是在15万左右。

那时候的12块钱购买力,就相当于现在的15万。年薪1万大洋,就相当于现在的年薪1250万人民币。

妥妥的顶级富豪群体。

3 . 当时的房价

如果按照房价来算,30年代的北平,房价在4元一平左右。

而现在北京的房子,平均价格都在6/7万。

鲁迅先生的年薪1万元,就相当于现在的年薪1.5亿―1.8亿。

鲁迅先生很有钱,为啥一直都是很朴素的形象1 . 追求不一样

我们普通人追求的是一日三餐,锦衣玉食。

而对于鲁迅这样的文学巨匠,所追求的是通过文章唤醒国人,来达到以文救国。

在穿的方面,已经浑然不在意了。即使普通的衣服,也遮掩不住他身上耀眼的光辉。

而且鲁迅先生,一直都做文章,可能也无暇在穿着上太过讲究。

2 . 赚的钱,大部分都给家里人了

鲁迅先生也不是一个人过,他赚的钱也要养家。肯定他的开销不大,不过他家里人就未必节约了。

他赚的钱,大部分都是给了母亲和两位夫人了。

横眉冷对千夫指,俯首甘为孺子牛读书的时候,那听到鲁迅先生的大名,真的是如雷贯耳。心里面是既敬佩,又畏惧。

敬佩的是,鲁迅先生可以写出那样一篇篇精彩的文章。畏惧的是,只要是鲁迅先生的文章,必要背诵。

而且鲁迅先生很多的文章,都是蕴含深意,很难懂。

鲁迅先生做为我国伟大的文学家,思想家,教育家,革命家。虽然他以远离我们将近一个世纪,但是他的精神光辉,永垂不朽。

就像一句话说的那样:有些人死了,可他永远活着。

民国时期,鲁迅每月有300块大洋左右的工资,换成人民币大概值多少钱?

以前上学的时候,老师告诉我:“鲁迅吃的是草,挤出的是牛奶、血。”我的第一感觉就是,鲁迅先生好穷啊,都吃不上顿好的。

还有看见许多鲁迅先生的画像,大都是身着朴素,头发乱蓬蓬,很长也不剃。我又是觉得,鲁迅先生肯定不富裕,连身新衣服都舍不得置办。

再还有读到《故乡》里面,那个刺猹的少年闰土,有着这样的“少年发小”,想来鲁迅先生的家境也很是一般……

总之,鲁迅很穷!

然而,后来我才知道,鲁迅先生很有钱。他吃的不是草,而是东来顺的涮羊肉火锅;鲁迅先生很富裕,在北京住的是三进四合院,在上海住的是三层大楼房;闰土不仅仅是鲁迅先生的发小,更是他们家的短工……

鲁迅先生富裕的生活条件,来自于他丰厚的收入。在那个生存环境堪称残酷的旧社会,鲁迅先生手中的那支笔,不光渡人,也在渡己。

鲁迅先生很少缺钱,且不说在那些大学任教的讲课津贴,还有自己平时翻译写作的版税和稿酬,仅仅是在教育部坐办公室的那点固定收入,就足以让鲁迅先生无需为柴米油盐而发愁。

1912年,鲁迅应政府征召,来到教育部当部员,一待就是14年。不得不说,民国时期虽然百姓生活不咋样,但这公职人员的收入可不低。鲁迅先生初到教育部时,工资不算高,每月津贴不过60银圆,但那更多的是因为新人试用。

等到半年后转正,鲁迅先生的工资就涨到了220银圆。后来随着工龄职位的升迁,鲁迅先生的工资也随之上涨。比如1914年8月,鲁迅先生工资涨到了每月280银圆;1916年3月,又增加了20块,为300每月银圆。而到了1924年1月后,鲁迅先生的工资更是涨到了360银圆每月。

当然了,那时候北洋政府的财政有问题,包括教育部和各大学府在内的诸多教育机构,都经常会有拖欠薪金的情况出现。

在此期间,鲁迅先生还有很多副业。比如给杂志写作供稿、当翻译,那可是一大笔的版税和稿酬。再比如去北大、女子师范学校等学府兼课讲学,一年下来也能有不少的收入。

雷锋把好事写进日记里,鲁迅把账本写进日记里。《鲁迅日记》中有记录,1923年,鲁迅先生的讲课费收入是129块大洋;1924年的讲课费收入是8085大洋;1925年讲课费收入则是7283大洋。

著名文化学者陈明远先生曾做过统计,鲁迅先生从1912年春,上北平教育部任职,至1926年夏离开北平,去厦门大学任教。大约14年的时间里,鲁迅先生本职加兼职的各种收入加起来,大约是4万大洋,平均每月的收入在250块左右。

在那个每月十块银圆便能养活一家人的年代,鲁迅先生这个收入无疑算得上是很高了。相比于一般的工薪阶层,简直就是天壤之别。

1917年,上海圣约翰大学的学生曾来到曹家渡工人聚居区,做过有关社会人群生活情况的调查。其调查报告写到,在当时的上海,一个普通工人的月薪不过10块大洋。

“常见男工谋10 元,女子做丝厂每月所入亦如此”。

要知道,当时的上海已经是全国最为发达的城市,工人收入水平亦算得上最高。其收入却和鲁迅先生相差十几倍。怪不得当初胡适在刚入职北大的时候,看到手中那沉甸甸的280块大洋,直呼太多了。

“适初入大学便得此数,不为不多矣。”

事实上,鲁迅先生的收入,即便是放到当下,那也是妥妥的高收入人群。要知道,那可是几百块银圆,正儿八经的大洋,而不是几百块人民币那么简单。在当下,几百块人民币也就能吃顿火锅。而那时候还鲁迅先生带着家人,去东来顺涮顿火锅,也才花一块大洋。

曾有学者考证,在北洋时期,平时一块银圆就能买到40斤左右的大米。如果放到现在的话,40斤大米少说也得100块人民币。按照鲁迅先生一个月250块大洋的平均收入来看,那就是2.5万的月收入。

当然了,这样算其实并不靠谱。毕竟那时候还没有袁隆平,生产力水平远不如当下。水稻的产量体不上去,大米的成本自然也就高了。对于当时的一个普通家庭而言,很可能买米就能占据这个月一半的生活开支。所以,那时候的大米远比现在来得贵,参考的价值不大。

相比之下,如果是参照一个家庭整体的生活开支情况,参考价值无疑要大一些。之前所提到的圣约翰大学的社会调查,在调查报告中有提到:

“工人支持五口之家月须15元”

意思说的很明白,就是说在当时的上海,15块大洋,就可以满足一个五口之家的生活需求。如果咱们以此来作为对比,试想一下,在当前的上海,一个五口之家的正常生活开支是多少?少说也得八九千块吧。

如此算下来的话,鲁迅先生平均一个月的收入,就能在上海养活16个五口之家。如果换算成人民币的话,差不多就是15万左右。时下能够有着15万月收入的人,想来应该不会太多。

事实上,即便是不按购买力换算,直接把那些大洋折成等量的黄金白银,用硬通货的形势保存到今天,那也是一笔不小的财富了。

按照民国初年,北洋政府所颁布的《国币条例》,我们可以得知,铸造一枚大洋,需花费纯银六钱四分八厘。

“以库平纯银六钱四分八厘为价格之单位,定名为圆”——《国币条例》

如此换算下来,铸造一块大洋大约需要24克纯银。按照当前5元每克的银价来计算,一块大洋能值120元人民币。也就是说,鲁迅先生每个月能拿到价值3万元的银子。

如果换算成黄金的话,这个收入还得往上涨。近代以来,白银的流通量越来越大,正所谓物以稀为贵,东西多了也就不值钱了。当时的金银兑换比例最高不过是一比四十,这还是在因为战乱的缘故。

在光景比较好的那几年,金银兑换比例不过才一比十五。而当下可就厉害了,黄金价格已经攀升至400块,相比于5元一克的白银,价值相差得有80倍。

按照这个比例来看,鲁迅先生每个月的收入至少还能再翻上一番。

当然了,换成黄金也好,白银也罢,其实都比不上大洋本身有价值。毕竟那些东西如果能放到今天,那可都是古董了。要知道,在当前的市场上,一枚民国三年的正版袁大头,通常都能卖个两三千块。要是运气好,遇到个年份好一些的,一枚大洋就能拍出天价了。

总的来说,鲁迅先生在当时是属于高收入人群,虽然算不上大富大贵,但也是衣食无忧,无需为生活而发愁。或许正是有了这样的物质基础保证,鲁迅先生才能专注于文学创作。不然如果饭都吃不饱,哪儿还有力气握笔?

民国时期,鲁迅每月有300块大洋左右的工资,换成人民币大概值多少钱?

清朝结束后没多久,鲁迅就被蔡元培请去教育部任职,而这一做就是十四年。

名义上,从1912年五月开始,他每个月津贴有六十块银元,两个月后变成一百二十五块银元之多,到十月份的时候,已经到了二百二十块银元。

1916年的时候,鲁迅每个月的工资已经达到了每个月三百块银元,而1924年按照当时的相关记载,鲁迅因为“年功加俸”,月工资已经达到了三百六十块银元。

看起来这都是非常惊人的,只不过还要搞清楚一点,那就是那时候鲁迅经常被拖欠工资,他每个月到手的收入最多只有三分之二,大概就是两百多块银元。

五四运动之后,鲁迅不仅在教育部担任职务,而且还在当时北京八所学校上课,这样的状况前后持续了六年的时间,直到1926年的时候才算是结束。

鲁迅在北大国文系讲课的时候,每周一个小时,收入六十块大洋,他去西安上课的时候,一个暑假两个月的时间,给他的报酬达到了惊人的四百块大洋。

离开北京之后,鲁迅被林语堂推荐去了厦门大学担任教授,每个月的收入是四百元国币,之后在广州中山大学,每个月的收入达到了五百元国币,比起之前有明显增加。

千万不要小看了鲁迅当时的收入水平,不仅高,而且高得离谱,因为那时候上海的普通人家庭的话,每个月生活费也就三四块银元,就能过得相当不错了。

除了在教育部上班,还有在学校里上课之外,鲁迅当时还做大学院的特约撰述员,月薪达到了每个月三百元大洋,前前后后鲁迅赚了一万四千七百块大洋。

而且作为文豪,鲁迅还写作、翻译,担任报社的编辑等等,版税与稿酬也是鲁迅非常重要的收入来源,而且金额是非常高的。

鲁迅先生1912年到1926年在北京期间,收入达到啊4.1万银元以上,平均每个月达到了二百四十五元,而广州与厦门,平均每个月收入超过四百国币。

后来鲁迅先生前往上海,从1927年到1936年这几年之间,鲁迅各方面的收入按照他的日记内容记载,达到了七万法币以上,平均每个月有六百七十四元。

1912年的时候,一块银元的购买力大概相当于如今的四十块钱,鲁迅在北京的时候,十四年的收入超过了一百六十万,平均每个月超过九万元。

以当时北京的实际情况来说,鲁迅先生半年的工资,就能在主城区购买一套相当宽敞而且设施非常好的四合院,那时候拉车的车夫一个月也才能挣两个大洋而已。

鲁迅先生离开北京之前,北京一桌十人的鱼翅宴是十个银元,去全聚德大吃一顿还包接送的话也才一个银元,鲁迅先生每个月三百多块银元是什么概念,可想而知。

近代时期,一块大洋到底值多少钱呢?学者李开周考证,1914年在上海的话,一块大洋就可以购买二十多公斤的大米,当时在北京,六个人在东来顺吃到撑,也才一块大洋。

当时,一位正教授的月薪都在三四百大洋,而普通教授的月薪在一百八到二百八十块大洋,胡适刚工作的时候,每个月的工资是二百八十块大洋。

在1918年的时候,如果在当时的北京租一件大宅,每个月不会超过二十块大洋,西直门大街一整套四合院,也只有五千多块大洋,一般教授一年多的工资就够了。

整体来说,鲁迅先生的收入在当时也是高收入,只不过那时教授等人工资高得离谱,大多数寻常人的收入非常的低,鲁迅先生每个月的收入购买力折算后相当于现在至少肆万元。

民国时期,鲁迅每月有300块大洋左右的工资,换成人民币大概值多少钱?

1个大洋10个银毫,一个银毫40个铜板,一个烧饼2个铜板,我外公说的,自己根据你家楼下烧饼铺价格换算,西安一个烧饼1元

民国时期,鲁迅每月有300块大洋左右的工资,换成人民币大概值多少钱?

民国时期,鲁迅先生每月350块大洋,至少相要当于现在35万左右。

毛泽东民在国时期,经杨昌济先生介绍到北大图书馆当助理馆员,每月工资才8块大洋。电视剧《我这一辈子》里,顺子当警察,每月才3块大洋,还要养活全家4口人。旧社会,学手艺三年学徒期滿后,留在店铺继续干,包吃住,工钱每月也就一兩个大洋。说明,在民国时期,人们收入很低,一般社会低层人,每月也就三五块大洋收入。当时的钱,也很值钱,生活物价水平低,两三块钱都要养活一家人,那时的一块大洋,应该相当于现在1000元以上。

鲁迅先生,到北大任教不久,便在花费500块大洋,在北京买了一栋四合院。如果换算成今天,这栋四合院至少值亿元以上。那么,当时鲁迅先生月收入350块大洋,简直是个天文数字,至少折合人民币7500万左右。

民国时期,鲁迅每月有300块大洋左右的工资,换成人民币大概值多少钱?

首先谈一谈鲁迅的收入情况。

鲁迅离开北京之前,一直在教育部做事,业余时间在北京大学、高等师范大学兼课,并且还在报刊发表文章,所以他的收入包括薪水、兼课费和稿费。1912年5—7月,每月薪水60银元;8—9月,每月半俸125银元;10月后薪水220银元。1913年2月后薪水240银元,12月后薪水九折216元。1914年8月 后薪水为280银元。1916年3月后增为300银元。1924年薪水360银元,但当时经常拖欠工资,实际发放三分之二大约200元左右。鲁迅兼职讲课的费用是北大和高等师范各18元,以后他又陆续在世界语学校(月薪15元)、女子师范(月薪13元5角)、中国大学(月薪10元)、黎明高中(月薪6元)等学校兼课,这样兼课费大约在80元左右。稿费情况不明,暂且不计。

晚年鲁迅

1926年8月,鲁迅离开北京赴厦门大学任教,月薪400大洋;1927年2月,鲁迅被中山大学聘为文学系主任兼教务主任,月薪500银元。

从以上资料可以看出,鲁迅在民国时期的收入是非常高的,远远超出了今天的大学教授和高级公务员。那么,鲁迅收入的购买力究竟如何呢?

鲁迅(右2)与留日同学合影

1919年,鲁迅和弟弟周作人在北京八道湾买了一套宅子,全家搬了进去。八道湾宅院是一所三进的大四合院,共有二十几间房子,非常宽敞,鲁迅个母亲鲁瑞、妻子朱安、二弟周作人一家、三弟周建人一家住在这所院子里,过着非常舒适的生活。

鲁迅一家(木版画)

周氏兄弟购买这所房子花了3500块大洋,加上中介费173银元,税款180银元,自来水税管费115银元,这所新居共计花费4000元左右。如今这样一所房子在北京可能价值不菲,但我们不能单纯以房价计算。据《鲁迅时代何以为生》一书说,当时的4000块大洋相当于2010年的34万元,那么按照物价增长计算,这4000银元折合今天人民币大约200万元左右——也就是说,当时一块大洋大约折合人民币500元左右,题目中所说的鲁迅月薪300大洋大概相当于今天的15万元。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。