一代国学大师王国维,为何要跳水自尽?

王国维是中国近代学术界的大家,被誉为“中国近三百年来学术的结束人,及最近八十年来学术的开创者”

特别是那部《人间词话》,其人生之三种境界被许多人奉为经典。然而在1927年6月2日,一代大家王国维,却在颐和园昆明湖中投湖自尽。

“王於二日早晨驅車至頣和園、付車資四角、卽購門劵入園、洋車夫度其必返清華園、停車門外候之、王之園步至魚藻軒、爲時甚早、殊少游人、惟一園丁打掃得道而已......少頃湖水激起有聲、回視則老者落水、急喊救人、羣集赴援、不及一二分鐘、即行救上、然五官爲泥所塞、早已嚥氣矣、魚藻軒前湖水甚淺、上爲細泥浮藻、王投入、倒插水中。”——《申报》而学界对他选择投水自尽的原因,一直以来都是争论不断,众说纷纭之中,“殉清”说最为流行,也最为可信。

近代以来,列强叩关,西学东传,中国无数的知识分子或投入、或被裹挟到这场思想的浪潮当中,王国维也是其中之一。他不是一个革命党人,他没有“驱除鞑虏,恢复中华”的信念,他也不是一个布尔什维克,坚信“明日的寰宇必是赤旗的天下”。

他是一个略显保守与本分的知识分子,在西学成为潮流的大背景下,他仍然穿着传统的衣服,过着不那么“摩登”的生活。

这与他的身份不无关系,他在晚清时期考取秀才,并在皇帝手下谋了个差事,还被破格提拔,可以说,“末代皇帝”溥仪对他有着知遇之恩,正所谓“屁股决定脑袋”,做了大清的臣子,也就要对大清尽心尽力,也难怪别人称他为“前清遗老”。

他是个改良主义者,他可以被归为康梁之党,与其说他是对君主立宪充满热情,不如说他对这个王朝满怀忠心。辛亥年之后,王国维老先生带着一大家子去了日本,也算是“流亡”。

总的来说,王国维对晚清还是抱有忠诚之心的,他虽然接触了西方的诸多学问,骨子里却是个中国文人。而中国传统知识分子的风骨,就是“一死为君王”。王国维之所以选择在大厦既倾之际,选择结束自己的生命,从其身份和思想来看,也是有其逻辑渊源的。王国维的死之所以显得蹊跷。

许多人传言,说他死前丝毫没有准备迹象,这其实是不准确的,在1924年的时候,大军阀冯玉祥在北京发动政变,随后,摄政内阁颁布了《修正清室优待条件》,废除了帝号,并将溥仪等前清皇室成员驱逐出了紫禁城。

当时冯玉祥和一种晚清遗老就打算集体“殉国”,所幸被家人阻止。而人们常说的,王国维在死前并没有表现出异常,这其实也很好理解,他是带着知识分子的尊严离开的,他坚信自己的理念与思想,且他要“殉道”的对象是他一心效忠的帝王与帝国,如何能不体面恭敬地对待?

陈寅恪评价他说:“一丝从容殉大伦”,总这一评价当中也能窥见王国维的死因,与所谓“大伦”不无关系,而这大伦,或许指的是对清朝的君臣之伦,也可能是他和中国传统的文化之伦。

再看王国维本人的遗书,第一句话就是“五十之年,只欠一死,经此世变,义无再辱”。所谓“世变”或许是说北京政变,或许是说整个清帝国的倾覆,这或许也是促使王国维选择自杀的原因之一。

而且,在王国维自杀当天,他还给溥仪写过一封书信,以表达他对帝王社稷的忠心和无能为力的痛苦。

究其根本,他对于清朝与清帝的一片忠心,最终使他在晚清这座危楼轰然倒塌时选择做他的殉道者。

一代国学大师王国维,为何要跳水自尽?

可惜了!这么有才华的人,他的一生是矛盾的,各种方向的力无端地撕扯着他,他以自己的自制和勤恳默默地耕耘着学术,看似得到了盛名,可是真正属于他的时代已经离他远去了!烟熄灭了,或许在这一根烟的功夫里他什么都没有想,万念俱灰,所以就选择了以极端的方式离开了这个世界。

一代国学大师王国维,为何要跳水自尽?

王国维,清朝遗老,国学大儒。1925年,即民国十四年,清华大学筹备国学院,当时能够和王国维比肩的只有两个人,一个是梁启超,一个是章太炎,而论国学功底,王国维排第一。清华大学聘任王国维和梁启超两个人当教授,章太炎因为和两人在学术上有着不可调和的矛盾,断然拒绝。

后来清华大学聘任陈寅恪和赵元任,王、梁、陈、赵四个人,并称清华国学院“四大导师”。

在这里着重介绍一下王国维,1877年出生于浙江海宁,祖上和追溯到宋朝抗金名将王禀,受封为安化郡王,王国维是血统纯正的第三十三世孙。家学源远流长,加之王国维天资聪颖,年纪轻轻就学贯中西。早年研究哲学、美学、诗词,精通英文、德文、日文等多国语言,在文学、哲学、史学、美学方面多有建树。著作等身,其中最为知名的是《人间词话》,大家不妨找来读一读,领略一下民国大师的风采。

1927年,在清华园执教两年之后,6月2日,王国维一如往常在学校办公,批阅文件,料理事务,和同事谈论国学院下学期招生的事情。随后离开清华园,还向一个同事借了五元钱,叫了一辆车闷声不响地去了颐和园的昆明湖畔。抽了一支烟,在湖边徘徊良久之后,纵身跳进湖中,一代国学大儒,就这样在湖底的淤泥中窒息而死,时年51岁。

王国维死前,写下了一句话:五十之年,只欠一死,经此世变,义无再辱。正是这句话,让王国维的“沉湖自杀”蒙上了一层神秘的悲壮色彩,“经此世变,义无再辱”这八个字怎么解释?王国维为什么要自杀?至今还是中国文学史上的一个未解之谜。

根据学界推测,以及部分当事人的回忆,人们对“王国维为什么自杀”这一悬案主要形成了三种观点:

第一种观点,也是比较主流的观点就是“以死殉国”,为了覆灭的清王朝尽愚忠。

王国维是清朝遗老,忠君爱国,以布衣身份充任清朝末代皇帝溥仪的老师,溥仪对他有知遇之恩。1924年,溥仪被冯玉祥驱逐出紫禁城,王国维拖着一根小辫子,颓丧萎顿依然服侍在溥仪的左右。清华要聘任王国维当国学院教授,王国维首先请示于溥仪,得到溥仪的恩准,才敢应聘。

在清华执教两年,王国维每到春节都要跑到天津去觐见早就逊位的溥仪,感叹“有君无臣”。王国维骨子里,是一个非常守旧的人,抱残守缺,观念老旧,一肚子忠君之事的老派思想,而且身体力行。

冯玉祥发动“北京政变”把皇帝溥仪赶出紫禁城,王国维引以为奇耻大辱,要和罗振玉等一帮清朝遗老约定投金水河殉清,苦于家人阻拦没有成功。两年后,国民党北伐节节胜利,眼看着就要扫荡黄河,入主京师,湖南湖北一带的前清遗老被北伐军抓起来砍了头,王国维听说之后惊惧不已。甚至和当时的同事陈寅恪、吴宓等商量逃往国外,陈、吴等人踌躇,王国维就深夜枯坐,常常泪流不已。由此可见王国维对北伐军的侮辱,骨子里很畏惧。这就可以解释那句“经此世变,义无再辱”的话了。

自古秀才遇见兵,有理说不清。两年前“北京政变”王国维已经被职业军人冯玉祥“侮辱”了一次,现在又要面临被国民党北伐军“再次侮辱”。惊惧忧虑之中,想到皇帝溥仪的遭遇,以及有君无臣的处境,上不能报君恩,下不能保自我,王国维一介书生,无力回天,唯有一死。

王国维在死前就已经写好了遗书,交代家人将书籍藏品等托付给陈寅恪和吴宓处理,可见王国维自杀,是他深思熟虑的结果。王国维效法屈原殉国尽忠,投湖而死,依然是封建文人忠君之事的做派。

第二种观点,也是学界比较能接受的观点就是“以死殉道”,不忍见到中国文化日渐衰微的悲怆结局。

这一观点是王国维的好友及同事陈寅恪、吴宓等人的主张,与其说是解释王国维自杀的原因,不如说是对他在中国国学文化上做出的贡献的一种褒奖。在陈寅恪眼里,王国维是亦师亦友的人物,国学大儒,兴的还是“为长者讳,为尊者讳”的那一套。

其实陈寅恪一开始也认为王国维的死是“殉清”,这样的愚忠,未免显得荒唐。清朝早就覆灭了,剩下一个逊帝溥仪,翻不起什么大浪。陈寅恪留过洋,没有王国维那一套忠君之事的封建思想,因此在给王国维写墓志铭的时候,着意在“以死殉道”上褒扬了王国维一番,算是为他在学界正名,美化了一番。

陈寅恪在挽词中写:“凡一种文化,值此衰落之时,为此文化所化之人,必感苦痛,其表现此文化之程量愈宏,则其受之苦痛亦愈甚;迨既达极深之度,殆非出于自杀,无以求一己之心安而义尽也。”是以静安先生不得不死,此说一出,时人纷纷赞誉。王国维之死,乃是为日渐衰微的中华文化殉道,不知比“殉清”高出了多少个层次,这才是国学大儒的襟怀。

话虽然说得好听,但是事实并非如此。如果王国维是殉道,是因为文化衰微而自杀,那么他在当时的最高等的清华学府执教,为传承中国文化培养人才,岂不是比自杀更有意义?何况文化衰微,和“义无再辱”又有什么关系?

另外道听途说的观点就是死于对现实的惊惧,故友罗振玉逼债,妻妾出轨等。种种猜测,首先来自于末代皇帝溥仪在自传《我的前半生》那本书中的胡编。

溥仪说王国维早年因为家里穷困,得到故友罗振玉的不少赈济,在日本期间,王国维一家人的开销,几乎都是来自于罗振玉的资助。后来王国维和罗振玉不和,罗振玉追讨旧债,王国维还不上钱,悲愤交加,被逼投湖而死。

王国维的葬礼,是罗振玉主持的,如果罗振玉逼债导致王国维自杀,他有有何面目主持故友的葬礼?溥仪之所以这样胡编,不过是为了逃避责任。王国维是溥仪的老师,溥仪写自传的时候新中国已经成立,溥仪被特赦,早就不是什么末代皇帝,已经成了一介草民,惶惶不可终日。人家要他解释一下老师自杀,溥仪能不推脱责任吗?

余者如妻妾出轨导致王国维自杀,更是无稽之谈。五十而知天命,一代国学大儒,岂能为了儿女情长的事情投湖自尽!?

综上所述,王国维之所以义无反顾地跳进昆明湖自杀,比较靠谱的推测就是“以死殉国”。他既怕北伐军打进北京城,将他们一帮前清遗老拉出去砍了头,又心忧在天津避乱的主子溥仪皇帝被北伐军抓住,凌辱一番。皇帝受辱,做臣子的还有什么颜面活下去?

所以王国维惊惧之中,写下了“五十之年,只欠一死,经此世变,义无再辱”,转身就跳进了昆明湖,两分钟之后气绝身亡。

一代国学大师,就此告别红尘,告别了那个充满血腥、苦痛和悲伤的世界。

我是一刀,欢迎关注我的头条号:博书。重拾阅读习惯,为生活埋下小小的信仰!

一代国学大师王国维,为何要跳水自尽?

王国维投湖自尽是民国时期一件轰动性的大事件,其影响不仅仅在学术界,整个社会都受到了很大的震动。

《申报》曾经这样描述王国维的投湖经过:“王於二日早晨驅車至頣和園、付車資四角、卽購門劵入園、洋車夫度其必返清華園、停車門外候之、王之園步至魚藻軒、爲時甚早、殊少游人、惟一園丁打掃得道而已......少頃湖水激起有聲、回視則老者落水、急喊救人、羣集赴援、不及一二分鐘、即行救上、然五官爲泥所塞、早已嚥氣矣、魚藻軒前湖水甚淺、上爲細泥浮藻、王投入、倒插水中。”

王国维身后还留下了遗书,遗书中开头就写到:““五十之年,只欠一死。经此世变,义无再辱”,而考察当时的形势,所谓世变,最主要的就是北伐战争,因此有人认为王国维是害怕北伐军进入北平而自杀。

但是到目前为止,关于王国维的死亡一直没有定论,仅仅凭王国维的遗书来判断王国维的死因也是过于草率的。

长期以来,关于王国维的死因,最主流的解释就是“殉清说”,王国维在进入民国以后,为了表示对清朝的忠诚,依然保留着辫子,而与罗振玉、郑孝胥等遗老不同,王国维是反对以投靠日本为条件来换取日本对复辟清朝的支持的。所以,他对清朝的忠诚实际上更多的是一种对中国传统文化的迷恋。

其次,王国维的死还有一种说法就是逼债说,其债主就是其曾经的亲家罗振玉,罗振玉这个人确实不咋地,干了一些对不起王的事情,比如曾经把绍英托付给王国维的画自己拿出去卖导致王国维无法向绍英解释,后来还有传闻说王国维和罗振玉曾经合伙做过生意,但是王后来因为生意失败欠了罗大量的外债,而罗振玉又逼着王国维还债,所以王国维羞愤难当,最终选择了自杀。

小编觉得,王国维的死应该是各种因素交织的结果,最终导致他心理防线崩溃,愤而投湖。

一代国学大师王国维,为何要跳水自尽?

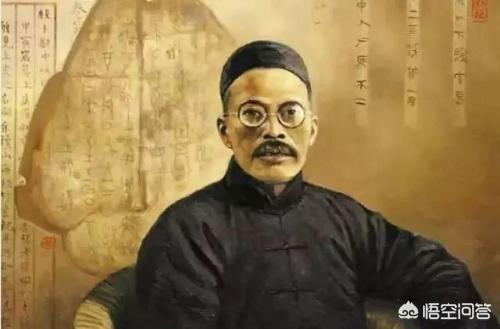

王国维(1877~1927)

近代历史学家。字伯隅,又字静安,号观堂。浙江海宁人。1877年12月3日(清光绪三年十月二十九)出生于一个有读书传统的地主家庭。

戊戌时,他放弃举业,到上海《时务报》馆充校对,并入日本人执教的东文学社学习外文及近代科学。他的才能受到学社主办人罗振玉的赏识。1901年秋,赴日留学。不久,以病归,相继在南通师范学堂及江苏师范学堂任教,并编译《农学报》与《教育世界》杂志。

1906年随罗振玉入京。次年,经罗举荐任学部总务司行走。这期间,他对哲学、文学有浓挚的兴趣,醉心于叔本华、康德等人的哲学,又潜心词曲,作有《人间词话》传世。辛亥革命爆发后,王国维随罗振玉逃亡日本,专事甲骨文及汉简的研究,并与日本学者多有往还。

1916年回到上海,编辑整理旧籍,并继续致力于甲骨文及考古的研究。他所著《殷卜辞中所见先公先王考》及《殷周制度论》,是考古学与历史学结合的开创性著作。他的二重证据法,即以地下实物资料与历史文献资料互相印证的方法,对近代史学的进步颇有影响。1923年,被召为废帝溥仪充“南书房行走”。

1925年被聘为清华研究院导师。除研究古史外,兼作西北史地和蒙古史料的考订。1927年,在革命势力逼近北方时,于6月2日在颐和园投昆明湖而死。王氏一生著述甚丰,其主要著作结集为《海宁王静安先生遗书》。

一代国学大师王国维,为何要跳水自尽?

谢邀。

王国维是我非常喜欢的一位诗人,喜欢他的程度超过李白和杜甫。王国维是一个文学造诣和思想境界很高的人,尤其是他提出的人生三境,独上高楼、为伊不悔、蓦然回首,很精妙地为很多人点明灯塔。

王国维的自杀,主要是时代洪流冲垮了他心境的防线。他有一句非常有名的诗句,“偶开天眼觑红尘,可怜身是眼中人”。即便一个人的思想境界再超然,却也无法真正做到遗世独立来避开红尘。

有些人觉得王国维有点“愚忠”,并且像守旧派一样殉了他心中的国,殉了他心中破碎的梦,就像有的人为了大明朝殉了节,有的人誓死不留辫子一样,有的人为大清誓死要留辫子。

个人认为我们不可以跳出时代来评断历史人物,这样无疑是隔岸观灯,王国维的心灵是有文人的纯粹性,他对心崇事物有着誓死不放手的倔强。真正的文人不是穷酸的,而是有傲骨的,他们抗打击能力可能比较脆弱,但是他们为梦想和大义洒热血却是最勇敢的一群人。

我觉得文人大致有三类,第一类是仗剑丹青的侠儒,第二类是痴迷于往圣绝学的大师,第三类是道貌岸然的酸儒。王国维属于第二类,这类人有梦性痴心倔,因为他们都有匠人精神。

像王国维这样的殉梦而死的文人有很多,比如后来的顾城,海子,三毛等。他们都是为梦而活的人,无论是时代风波还是际遇之厄,都可能会打碎他们那晶莹剔透的心灵

王国维没有陈寅恪那样学踏中西的经历,自然他很难跳出时代的格局来判断时代的走向。一座楼读书著书,一片湖郁香桃李,一个梦家国情仇。这些都被风暴吹散了,即便新的楼、新的湖、新的国再美,他也不愿去重塑心境了。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。