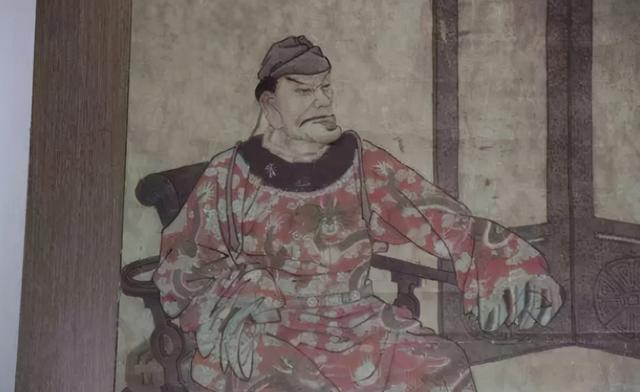

朱元璋大宴群臣时,刘伯温从哪三道菜看出杀机?

清朝民间有评书名为《英烈传》,其中讲述的一段关于朱元璋的明朝故事,最是引人入胜。

一日,朱元璋派人分发请帖给诸位功臣,开国勋贵均得请柬一枚,约定十日之后,朱元璋设宴“庆功楼”,大宴群臣,以示但对诸位开国功臣的宠信和嘉奖。

诸位开国将领自然欣喜,毕竟建国以后各自繁忙,曾经早晚相处的兄弟,已经很久没见,等到约定的日子到来时,诸位功勋们便早早来到庆功楼处,迫不及待的与昔日老兄弟们调侃一番。

昔日战场上搏过的命的兄弟,交情总是很深,大家见面以后异常亲切,一起畅谈往昔的事迹与荣光,只是这热闹的场面,却唯独少了朱元璋一人。

大家或许对朱元璋没在场并不在意,毕竟他如今已是皇帝,晚些到也无可厚非,但是刘伯温却不这样想,因为他太了解朱元璋,朱元璋做的每一件事,都是有目的进行,这场庆功楼上的庆功宴,也一定不会是感情使然。

刘伯温虽然心中有准备,对朱元璋的目的却并不知晓,只能是满脸愁容的静观其变,对于刘伯温的表情变化,功臣们也没有发现,毕竟刘伯温这么多年来,一直也都是如此,愁眉紧锁,更是常有的事情。

朱元璋来得太迟了,诸位功臣当中已经有些人开始不耐烦,对朱元璋的迟到开始有所抱怨,年长一些的功臣,则是闭口不言,显然深知其中利害。

或许是巧合,在诸位大臣们不耐烦的时候,朱元璋适时出现,在与大家一番寒暄以后,没有立刻上菜,而是迁出几条猎犬,拿出几张弓箭分给大家,命大家与自己先进行一番打猎助兴。

这次的临时围猎,刘伯温没有参加,他本是文人,也不善骑马射箭,只是在一旁观看,只是眉头锁得更深,双目之间也有一片疑云。

一场临时的狩猎,在短暂地进行后草草收场,因为不是在专门的猎场狩猎,诸位将领也仅仅是捕得一些野兔而已,虽然整个过程兴趣索然,但是一想到马上就要开始的庆功宴,诸位功臣们也就再次打起精神来,兴冲冲的奔庆功楼而去了。

距离尚远,庆功楼却已经映入眼帘,朱元璋特意修建的这座庆功楼,与一般楼宇有所不同,地处高地,修建面积广,却只有二层楼,整体是木制结构,而且一楼没有安排餐桌,所有宴会席全部在二楼。

古代的酒楼,多以一楼为宴会厅,二楼为雅间,在清朝评书《英烈传》当中的庆功楼设计显然违反了古代建筑设计的常识,这一点或许那些功勋武将们没有在意,但是神机妙算的刘伯温却看在眼里,记在心里。

宴会开始时,诸位功臣再次怨声一片,因为宴席的菜码,居然全部是素菜,这让在座的勋贵们十分不适,尽管他们当年都是穷苦出身,但是建国多年以后,他们早已习惯大鱼大肉,这些素菜自然让他们觉得清汤寡淡。

朱元璋自然是好言相劝,提及当年一起走过的苦日子,进行忆苦思甜的教育,但是朱元璋的这番话,显然没人听得进去。

也不知道是不是诸位功勋的不满,让朱元璋改变了主意,在大家的抱怨声中,朱元璋的庆功宴上来了三道荤菜,一道兔子肉、一道狗肉、一道烤鸟肉。

看到这三道菜,勋贵们大喜过望,纷纷上前哄抢这三道美食,满嘴流油地痛饮起来。

刘伯温见状,却惊出一身冷汗,脸色变了又变,慌忙离开座位,在他人不知情的情况下,悄然退席。

刘伯温此举,却没逃过徐达的眼睛,他见到刘伯温悄然离去,便偷偷跟了上去,询问刘伯温提前退席的原因,刘伯温被逼无奈,对徐达讲出他的猜测。

刘伯温对徐达表示,最后三道荤菜中的烤鸟肉乃是功臣们自己打的猎物,打猎之后便被朱元璋收回弓箭,这便是“飞鸟尽良弓藏”;兔子肉也是诸位功臣狩猎之物,本不出奇,但是狗肉却是那几只猎狗,这不正是“狡兔死走狗烹”吗?

徐达一听,深以为然,不觉间悲从中来,转念一想,自己不也是命悬一线吗?便急忙追问刘伯温,求他赐活命之策,刘伯温便让徐达与朱元璋在一起,避免与其分开。

徐达反席后,坐在朱元璋旁边,偷偷将他的龙袍一角压在身下,酒过三巡之后,徐达虽然不敢多饮,却也有些恍惚,就在此时,朱元璋的龙袍牵动,徐达猛然回头,发现朱元璋已经悄悄离开,徐达酒醒大半,跟了上去,朱元璋很吃惊,问他为何跟随自己,徐达直言不讳,“上位真的打算一人不留吗?”

朱元璋听闻此言,知道徐达已经看破自己的计谋,心中一软,便让徐达跟随他一起走了。

随着朱元璋、徐达的离开,庆功楼预先埋伏的火药骤然引爆,随着震天动地的巨响和猛如凶兽的烈焰,庆功楼顷刻间灰飞烟灭,在楼中痛饮的人,也没有人活着出来。

以上,便是朱元璋火烧庆功楼,刘伯温看菜免毒手的清朝评书《英烈传》记载的内容,这段内容记载的事件,在正史当中并无记载,甚至在野史当中也没有记载,即便是《大明英烈传》也无此记载,仅仅是出现在清朝《英烈传》评书之中,随后成为民间传说。

清朝评书《英烈传》记载的此事真实度高吗?笔者认为此事并不可信,原因如下:

朱元璋的出身很低微,却凭借自己的智慧和胆识,与群雄逐鹿天下,并且最终取得胜利,与各方势力厮杀过程中,朱元璋身边涌现出的这批作战勇猛、智慧超群的文臣武将,在大明朝建国以后,各个都成为勋贵,已然成为朱元璋朱家天下的阻碍,所以,朱元璋想要除掉他们也在情理之中。

但有一点需要注意,朱元璋虽然在太子朱标死后,害怕自己的孙子幼小,无法降住各位开国功臣,但是他也没有对所有功臣都进行屠杀,而且大部分的功臣都是善终,除了牵扯谋反案和罪大恶极的功臣被处死外,大多数都是病死,真正被朱元璋清算的人,其实并不多。

朱元璋确实修建过一栋楼,名为忠勤楼,此楼的作用类似于重大会议室,朱元璋有重大会议的时候,会着急重臣前来,在此处一起商讨国家大事,选址此处,或许就是为了保密工作,没有记载在这里举办过宴会。

忠勤楼在历史上也确实发生过火灾,或许这就是清朝评书《英烈传》中火烧庆功楼的来源,这种嫁接在真实历史事件上的虚构传说,很容易在后世形成真假难辨的情况。

而且考虑到清朝与明朝之间的关系,明朝清朝的前朝,清朝想要稳固统治地位,势必要对明朝进行抹黑,尤其是明朝最具代表性的皇帝朱元璋,这也是清朝评书《英烈传》捏造这个故事的重要原因,它能够广泛传播,或许也离不开这个原因,甚至可能得到当时清廷的支持。

朱元璋大宴群臣时,刘伯温从哪三道菜看出杀机?

谢邀!

先把清人“疑是编造”的一段“蔑明史”小叙一下。

那日,朱元璋给“自定”的功臣们发去了一道帖子,十天之后请大家吃一顿饭。就餐地点选在南京鼓楼岗外的一个山坡上。为了增加一点“喜庆”的氛围,临时搭建了一个全木质的二层建筑,取名庆功楼。并特意嘱咐,开喝之间大家还要举行一次狩猎活动,以达到君臣同乐的目的。

十天过后,那些功臣老早就聚集齐了,到了目的地之后,却迟迟不见朱元璋。

等着焦急了,有些人便发起牢骚来,其中就有常玉春的儿子常茂(常遇春死得早)。

而刘伯温始终一言不发,信步在山花野草中,但诡异的目光始终没离开庆功楼,一会抬头看天,一会闭目沉思,这个动作,没逃过徐达锐利的双眼。

日上三杆时,在二楼赌桌掷骰子的常茂突然指着远方喊道:

“来了,别他娘的玩儿了,赶紧迎驾”!

但没说皇帝大爷来了(朱元璋比常玉春长一岁)。

当大家都在张望时,桌上的银子被他搂到了坏里。

“太不像话了,真能磨蹭”!

郭英、沐英、邓愈等补充并发了几句牢骚……。

朱元璋下了龙驾,与众人寒喧一阵后,没有上楼,直接来了开场白:

“众爱卿,朕在出宫前想了一件事情,所以晚了些。

御厨已带来了,他们去准备着,咱们先打点野味儿,谁的弓箭好,联重重有奖”!

“也没带家伙什儿啊”!

常茂说话间有些不奈烦。

“无妨,我都备齐了,还有猎狗呢,去选吧”!

“肚子都叫了,还打什么猎,知道这么折腾就不来了”!

众人七嘴八舌的选着称手的弓羽,挑挑捡捡。

“都别他娘的磨叽,快点”!

朱元璋本来就皮笑肉不笑的脸上多出了一点儿阴影,说完话,随着坐骑转瞬即逝。

守猎开始了,众人毫无队形的乱冲一通,除了几只野兔,并没有太大的收获。

刘伯温没动,一直坐在一块石头上冷冷的瞧着,因为他知道,这附近哪有什么猎物,也就是野兔和树上的鸟。他又瞧了瞧这座“庆功楼”,突然,浑身激灵灵打了个冷战。

朱元璋见只打射了几只兔子,便对众人说:

“今天不巧,没有大猎物,再射几只鸟玩儿吧”!

几人听后,讥笑起来:

“这地儿本就没啥动物,老糊涂了吧”!。

“哈哈”!

“嗖、嗖、嗖”!

随着箭雨齐发,树上的鸟死走逃亡伤,没剩下一只。

当他们收弓捡鸟时,朱元璋已带着一干人等返回去了,猎狗也不见了。

众人兴致正起,却不见了皇上,皆有些不快,将弓扔给侍卫,拉拉着脸回到了“庆功楼”。

“耍俺们老哥几个呢,不玩儿了也不言语一下”!

汤和将几只乌鸦扔给御厨后,白了朱元璋一眼。

“弟弟,没别的意思,见大家辛苦,我先回来安排几道硬菜”!

朱元璋言罢,大家陆续入座。

没想到,酒还没倒上,桌上顿时炸了锅:

“这能吃吗”!

“皇上,这啥意思”?

………………

原来,头几道御膳全是土豆纯白菜,萝卜,咸菜旮瘩等等,一点儿肉星都没有。并且,那白酒也不是琼浆玉液。

朱元璋夹起一根萝卜条,笑着对大家说:

“咋了,忘了我们穷时候,这东西都吃不着吗”?

说完,津津有味儿的嚼了起来。

其他人一脸的迷惑,谁也没动筷儿。

“哈哈”!

“真不吃啊!联是用这些毛菜清清各位兄弟的胃,都别拧着,不开玩笑了,硬货这就上”!

话音刚落,香喷喷的红烧兔子肉第一个端了上来,大家有了食欲。

酒未过三巡,第二道菜上来了……

四支烤全狗。

朱伯温看后明白了,这是狩猎的那几只狗,他一口没动。看着还带“血筋儿”的狗肉,顿时验证了心里那个想法,寒喧几句便偷偷下了楼。

在一旁始终注意他的徐达也鬼使神差跟了下去。

其他人还在划着拳,借着酒兴与朱元璋称兄道弟。

“刘哥,您今天好像心神不定,这几个月来我们哥几个和皇上多次意见不和,难不成今天这顿饭有两层意思”?

“什么意思”?

刘伯温望着还没端上去、正在烤着的乌鸦,又补充了一句:

“您认为是和解、鸿门宴”?

徐达竖起了耳朵……

“别自已为是了,都不是,但记住,回去喝时与皇帝寸步不离就行,明早府里再叙”!

说罢,刘伯温叫过侍卫耳语了一番,先行离去。

徐达丈二和尚般回到楼上,紧挨着朱元璋身边坐下。

无意间,他发现朱元璋的酒杯一口没动。

日落三竿,桌上一片狼藉,众人也七倒八歪,但还在喝。

朱元璋起身了……

眼睛里闪过了几滴泪水,但转眼即寒光一现。

徐达一直看着,既看到了那两种眼神,也抓住了朱元璋的衣袖,扶着他下了楼。

“伯温走了”?

朱元璋看了徐达一眼问道。

徐达没敢吭声,只点了点头。

两个大内侍卫走了过来,朱元璋斜了他们一眼,回头又仰望了一下二楼。

徐达头都没敢回,扶他上了龙驾。

走了三里路,身后远处传来一阵轰鸣,然后那个地方浓烟滚滚。

他惊了一身冷汗,颤抖地看了一眼龙驾。

帘子未动,但隐约听到了几声“凄泣”。

半夜,徐达就跑到了刘伯温府里。

“刘哥,他们都完了,谢谢你救了俺一命。不过,老弟有一事不明,您怎么看出来的,难不成你真胜过孔明”?

“什么呀,我只是从菜上看出了蹊跷”!

“怎么个意思”?

徐达一脸的不解。

“打猎时,狗撵兔子,兔子红烧了,那几只犬也烤了,鸟没了,弓也就收了,你不会不解其中的含义吧”!

刘伯温叹着气说完了这番话。

徐达听明白了……

狡兔死,走狗烹,飞乌尽,良弓藏。

“还有一事,刘哥为啥总瞅那二楼”?

“真笨,有一楼吗”?

当天,刘伯温告老还乡,朱元璋赐了他千亩良田。

徐达没走,自降三级,因为他得到了刘伯温锦囊上最后两句话……

“皇上最后的三道菜,如果他们都能看懂,都不会死,皇上最后是不是当着你面掉眼泪了?

“所以,你懂了,不会死,放权,但不要说是我看出来的”!

刘伯温再没有涉足朝事,善终。

徐达五十六岁卸甲归田。

这段野史,好像皇帝恶毒,群臣不礼。

然!

历史上并没有庆功楼一事,据说是清朝史官和小说家埋汰朱元璋的一种手法。也是暗寓大明遗官遗民:别愚忠了,心向大清吧!

……刘伯温年事已高,不能上朝才告老还乡,朝廷供其一家奉禄,被胡惟庸下毒没有确凿证据(朱元璋指使)。

常玉春冲锋时突然暴毙,朱元璋痛心疾首,对其后人倍爱有家,不及其父的常荗照旧被委以重任。

汤和、邓愈、郭英、沐英等开国功臣都善始善终,而且子孙安然无恙,都世代为国臣。

蓝玉做奸犯科,纵容干儿子强奸民女,为灭口,私设公堂将女子全家斩首。被朱元璋查获后,杀了了蓝玉父子及妻子儿媳四人,但老幼免于一死(没有谋逆一说)。

正史记载,开国之后的朱元璋,一直奉行以法制国,力求国泰民安。且对各种司法“重刑”都规定比须层层报请。对重臣做奸犯科都要三堂会审,其后再亲自盗督批示。

所以,有些传闻不足为信……

但信一些也无妨……。

朱元璋大宴群臣时,刘伯温从哪三道菜看出杀机?

历史悄悄话悄悄给您讲历史!

草根变皇帝,朱哥是非多。关于朱元璋的段子可以说是就像那割韭菜,一茬又一茬。什么吃西瓜,剥橘子,赐烧鹅,送枕头……活脱脱一个皇家“段子手”!这不,朱元璋与臣子们吃饭时又出了一桩逸闻趣事!

却说1368年,朱元璋在南京称帝建立了大明朝,并且将跟随自己的南征北战的将领谋士们都封了公、伯爵。主要包括开国六公(李善长、徐达、常遇春、李文忠、冯胜、邓愈),二十八候(汤和等人)。刘伯温因为不是一开始就跟随朱元璋或者朱元璋有别的考虑,封了他一个诚意伯。

当然刘伯温不是一般人,根本不在乎什么功名利禄,对这个与自己功劳严重不符的封赏一点都不在意。怡然自得,也很是受用。

国家建立之后,老朱一看前途一片大好。心情是非常的不错,朝廷开完会时就经常留下这些公侯伯爵们在一起吹吹牛,吃个饭什么的。

吹牛倒还罢了,吃饭就要了大家的命了。朱元璋、马皇后是穷苦出身,勤俭惯了,张罗的饭菜一般就是干炒大白菜、清蒸大白菜、凉拌大白菜之类的。大家又不能违背圣命回家吃饭,只能硬着头皮在宫里凑合吃点,回家再开个小灶。

有一天的早朝气氛达到了开国以来的最顶峰,因为这天北伐军取得了决定性胜利,明军拿下北京,并取得了长城以内的中原统治权。朱元璋包括文武群臣都是兴高采烈,多年的梦想终于造成了,中华大地完成了统一。

早朝上大家歌功颂德,精彩纷呈。临近中午,朱元璋发话了,众爱卿中午在宫里吃吧,今天朕请客,下午咱们接着唠。众爱卿心想完蛋了,今天又要吃白菜了。

正当大家坐在席上挤眉瞪眼的时候,突然闻到一阵肉香飘来……看来今天皇上是下血本了,伙食改善了。又是青椒炒肉,又是清蒸鲫鱼,还有醋溜肉丝,大家吃的那叫一个欢快。

宫内侍从们看着狼吞虎咽的大臣们连忙劝说道:“大人们,慢点吃,还有压轴菜呢!”

大臣们听了都减慢了进食速度,给肚子留着空儿。终于最后的压轴菜上来了,一共三道,先后是红烧兔子、酱狗肉和清蒸燕窝。这下大家可激动了,这三道菜不说吃起来怎么样,光听名字就让人流口水啊!于是都争先恐后的来吃,唯有刘伯温冷汗直冒,如同嚼蜡!

此后刘伯温天天跟朱元璋说自己年纪大了,腿脚不便,耳聋眼花,手脚抽筋之类的,就是想着告老还乡,安享晚年。朱元璋开始肯定不同意啊,刘伯温坚持不懈的辞官辞了一年多,终于在1371年,朱元璋实在受不了刘伯温这个墨迹了,准了他的辞官申请。

在刘伯温交掉官职离开京城这天,好友徐达出城相送。临别之时,刘伯温不想好友遭受杀身之祸,就劝徐达一定要明哲保身,向皇上靠齐。徐达一头雾水,问刘伯温什么情况。

刘伯温就问徐达:“还记得统一北方时的那顿皇宫午餐不?”徐达说:“当然记得啦,那燕窝老好吃了!”刘伯温看徐达这么中二,就跟他解释:“将军没听说过狡兔死,走狗烹吗”。徐达一听,顿时心慌慌,胆战战,急忙问道:“那燕窝就是让大家回家窝着的意思?”刘伯温回答:“嗯哪,这不我回老家了吗?”

自此之后,徐达抱病在家,没事就进宫请安,跟朱元璋拉家常,说自己身体不行了之类的。

也正是由此,刘伯温、徐达躲过了火烧庆功楼一劫。

朱元璋大宴群臣时,刘伯温从哪三道菜看出杀机?

刘伯温

元末明初时期的政治家,军事家和文学家,世人皆拿刘伯温与诸葛亮作比,可见刘伯温的地位也是相当的高的。刘伯温也是不负众望,他协助朱元璋平定天下,他在战场上也是以神机妙算和运筹帷幄著称,自古以来就流传这样的一句话:就是三分天下诸葛亮,一统江山刘伯温。前朝军师诸葛亮,后朝军师刘伯温。刘伯温的才智绝不在诸葛亮之下。

我们都知道朱元璋是布衣出身,所以他得到这个皇位可以说是非常的来之不易,于是朱元璋在建立明朝以后便找各种的法子将他身边的开国大臣全都一一杀掉。曾经有一次朱元璋宴请群臣起杀心,可是刘伯温却用自己的机智将其化解,并成为佳话,广为流传。事情发展有一次马皇后寿宴,朱元璋请大臣们吃宴,但是上来的菜都是一些青菜豆腐等清淡的菜,根本没有一道荤菜。你说这些达官贵人平常都是大鱼大肉的吃习惯了,突然吃这些根本就无法下咽,所以他们又仗着为明朝的开国立下赫赫战功,谅朱元璋也不敢杀他们,就在朝堂之上嚷嚷起来。

朱元璋从小便是布衣出身,他深知民间疾苦,所以一直也是崇尚节俭。他看到这种情形自然心里也是十分的生气,可是他并没有将自己内心的不高兴放在脸上,而是让皇宫的御膳房又加了三道菜:清蒸燕窝,红烧兔肉,黄焖狗肉。所有的大臣都在胡吃海喝,可是唯独只有刘伯温一人未曾吃那三道菜。

宴会结束以后,刘伯温也是明白其中的意思,一脸的忧心,徐达看到之后便问起刘伯温为何没有吃菜,刘伯温语重心长的说:兄弟们即将大难临头。原来那三道菜的意思:清蒸燕窝是飞鸟尽、良弓藏的意思;而那个红烧兔肉和黄焖狗肉是狡兔死、走狗烹之意。

朱元璋也是早有杀机,后来也是有了火烧庆功楼的一件事情,由于刘伯温和徐达早已揣摩圣意,以至于逃过了一劫。当然这个故事也只是在民间说书之中广泛流传。朱元璋大宴群臣时,刘伯温从哪三道菜看出杀机?

老朱宴请群臣赴宴,先上了炒萝卜,炒韭菜,炒青菜和一碗葱花豆几样简单的蔬菜,看群臣难以下咽,皆面有难色。于是老朱又让上菜,这次上的是红烧兔子肉,红烧狗肉,一碗燕窝羹,群臣欢心,愉快的吃喝了起来。宴后刘伯温急忙向老朱请辞,说自己身体不好了,要回家侍奉老母,以尽孝道;养育子女,以尽人伦;还想过过“采菊东南下,悠然见南山”的山水田园生活。

刘伯温告老还乡时,徐达前来送行,说天下太平,陛下重视群臣,为何不在京城享受荣华富贵,却要告老还乡呢?刘伯温说陛下的太子去逝了,现在皇孙作为继承人年幼无威望,陛下就担心我们这些老臣不服新君,会对皇孙不利,想对我等下手。如果我们不留恋权势,回家养老,那么陛下就会放过我们;如果我们不愿意离开权力中枢,那么陛下就会送我们上西天。

徐达听后大惊,急忙向刘伯温请教:何以知之?刘伯温解释到,陛下宴请群臣就是一次试探,前面几道蔬菜大家都不吃,说明大家已经不能吃苦了,舍不得富贵了。后来先上的红烧兔子肉,这个红烧兔子肉代表的是陈友谅、张士诚、元廷;接着上的是红烧狗肉,这个狗肉就代表我们这些老臣;最后上的是燕窝羹,就是让我们这些老臣学习燕子早点回窝,免得被做成燕窝羹。

徐达听后恍然大悟,原来陛下是在告诉我等”飞鸟尽,良弓藏;狡兔死,走狗烹“的道理,我等老臣现在就是狗儿了,如果不快告老还乡,还手握大权,那么被烹的就是我们了。于是徐达在刘伯温走后,开始装病在床,不是生病中就是紧紧跟着老朱到处走,一有机会就委婉的表达想引退的意思,或者向老朱表达他对大明朝的忠心是日月可鉴。

其他大臣依然飞扬跋扈,横行不法,大有老子打下的天下,老子就有权享受。不久老朱再次宴请群臣,美其名曰庆功宴,这次徐达没有被邀请,因为他卧病在床。老朱等功臣们吃喝得差不多了,下令封闭四门,火箭齐射,功臣们不是被射死,就是被烧死。

当然以上都是民间流传的朱元璋虐杀功臣的事,事实上朱元璋杀的功臣并不多,且这些功臣都是横行不法之辈,可谓死有余辜。只是在诛杀功臣的过程中,牵连甚广,许多罪不至死的人也被诛杀了,可谓杀伐过烈。

朱元璋大宴群臣时,刘伯温从哪三道菜看出杀机?

首先声明,以下非历史,只是民间故事。

题主所问的“刘伯温从菜中得知朱元璋想杀他们”的事件,源自民间“朱元璋火烧庆功楼”的故事。

“火烧庆功楼”的故事从未出现在史书记载中,哪怕是野史,它只是出现在《大明英烈》、《明英烈传》等评书中。而且现在早已证实这个故事是虚构的,非史实,同时“庆功楼”在真正历史上也是不存在的,不过这座楼倒是有原型的,那就是建在南京的“忠勤楼”,当时朱元璋为了方便与朝中重臣商谈军国大事,于是就特意建了这座楼,寓意“忠贞爱国,勤政爱民”。

当然题主既然问了,那就把这个故事讲给大家听啦,不过声明这不是正史,只是故事。

话说1368年,朱元璋在南京称帝,建国大明。而后在二年的时间里,朱元璋基本平定全国,元朝都城上都被攻占,元皇帝被赶出中原。平定全国后,朱元璋在南京大封群臣,一共封了25位公爵,79位侯爵,12位伯爵,11位子爵,23位男爵。

朱元璋本想着是让他们一起与自己的大明同享万世之富贵的。只是这些功臣大部分都是穷苦出身,一朝得志,自然就开始忘乎所以。在有了巨大的特权后,他们显然已经忘记了自己曾经的身份,他们在地方上恃强凌弱,欺行霸市,逃税漏税,贪污索贿,烧杀抢夺,可谓是无恶不作,丧心病狂。再加上有些功臣甚至还私造兵器,私用皇家之物,更是欲图谋反。

最终这些开国功臣种种的不法行为让朱元璋下定决心要除掉他们。在朱元璋看来,这些功臣严重威胁到了明朝的长治久安,尤其是那些有异心的功臣更是会危急到自己子孙后代对于天下的统治,所以对于他们必须要除之而后快。

如此,朱元璋在下定决心要除掉他们后,他就开始谋划了除掉他们的计划。毕竟要对他们动手,必须得一网打尽,不然容易打草惊蛇,逼他们造反,到时候会很麻烦。所以最终朱元璋决定借庆功楼落成的机会,将他们全部聚拢到庆功楼的酒宴上,然后烧掉庆功楼,让他们全部葬身于火海中。

当然,朱元璋或许还是念及这些功臣曾经的功劳的,他或许也想放过那些还有悔过之心的功臣。所以在宴席的过程中,他在上菜的次序和菜品上做了一些手脚。

他先是让人上了一些平民家庭的素菜,其中就有道朱元璋最喜爱的“翡翠白玉汤”,他想看看这些功臣是否还能想起曾经所过的苦难日子,还能不能忍受的了曾经的苦难日子。可是结果却让朱元璋十分的失望,那些功臣一看到居然是平民家才会吃的菜,就瞬间没有了动筷的心思,虽然偶尔吃一口,但是从他们的表情就可以看出来,他们对此十分不喜欢。

此时朱元璋看到此景,心里已是失望透顶,但是此时朱元璋并没有表露出愤怒的表情,他依然是笑嘻嘻的看着这帮曾经与自己出生入死的功臣们,但这种笑认真看起来就是冷笑。随后,朱元璋就让人接着上了红烧兔肉、炖狗肉、清蒸燕窝等几道菜,这时候那些功臣们一看到这些,顿时就没有了之前那样难看的表情,他们纷纷拿起手中的筷子高兴的吃了起来,全然没看到朱元璋那越来越阴沉的脸。

但是也有例外,那就是刘伯温。刘伯温从进庆功楼的那刻起,他就有点怀疑朱元璋的意图,因为他发生庆功楼所采用的木材都是极其燃烧的松木,按理说作为木质结构的楼用的应该是不易点燃的木头,这不得不让人怀疑朱元璋的意图。而后,刘伯温又发现,庆功楼整座楼墙的内部都是空的,这就更让怀疑了。

所以进来的那刻起,刘伯温就已经有了提防之心,他就时刻注意着朱元璋的动向。而后在朱元璋上了那三道菜,他就断定了朱元璋想杀掉他们了,那三道菜的意思显然就是“狡兔死,走狗烹,飞鸟尽,良弓藏”。

随后刘伯温就一直盯着朱元璋,他故意坐着朱元璋的衣角,然后装醉。 酒过半巡后,朱元璋见他们都醉了,也就放心的离开了,他开始准备实施计划了。而刘伯温见到朱元璋走,也赶忙追上,同时被刘伯温提醒过的徐达也紧随其后。之后在他们离开没多久,身后的庆功楼就突然笼罩在熊熊烈火中。如此,赴宴的功臣就这样全部葬身在火海中。

而刘伯温和徐达则因早发现了朱元璋的意图,这才逃过一劫。

当然以上纯属虚构。据考证“火烧庆功楼”其实是清朝政府为诋毁、妖魔化朱元璋而编造出来的谣言,没有任何的真实性。“火烧庆功楼”最早出现的地方就是在清朝才开始流行的《英烈传》一书中,而事实上《英烈传》就是清朝政府为了配合文字狱、改毁古书等灭绝汉文化而授意一些文人篡改曾是歌颂朱元璋的小说《皇明英烈传》而成的。

在这本被篡改的《英烈传》中清朝为了显示自己的正统性与合法性,也为了显示自己的伟大,他们在这本书中就加入了许多对朱元璋污蔑及丑化的内容,而“炮打庆功楼”就是其中的一个用来污蔑朱元璋的内容,因为在原版《皇明英烈传》书中是没有这个内容的。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。