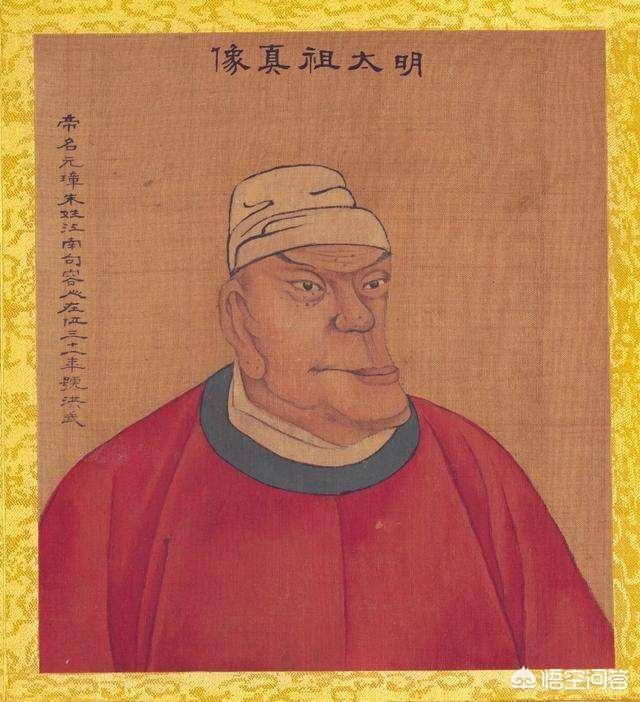

朱元璋的儿子打了一个厨子,为何朱元璋大惊失色教训了儿子一顿?

朱元璋是一位特殊的开国皇帝,他最开始的身份很特殊,是一位一位乞丐;他最终的身份也很特殊,是一位开创了几百年基业的帝王。为人仗义,慧眼识人,胆大心细,果断狠辣等等优秀品质都是他的人生标签,即便是开国功臣们,他动起手来也绝不眨眼,正所谓“伴君如伴虎”,朱元璋显然不是一个例外。不过,朱元璋也有不愿意招惹的人,他是一位厨子,他甚至曾因为此人训斥过自己的儿子。

厨子这位厨子名为徐兴祖,他可不是一位普通的厨子,而是跟着朱元璋打过天下的“开国厨子”,朱元璋与他有特殊的感情,这份感情已经二十有三年了。

当年朱元璋起义,徐兴祖便以厨子的身份跟随了朱元璋,徐兴祖为人低调话少,善于察言观色,了解朱元璋在各个时期对饮食的需求,身为一名厨子,却干出了将军的风采,总是能在朱元璋最需要的时候,送上最可口的食物。例如:清晨的粥、深夜的酒。

被徐兴祖服侍饮食,如果让朱元璋进行一句话点评的话,那一定是“你值得拥有!”徐兴祖多年的服侍也不是白费,换来得是朱元璋对他恩宠有加,从来没有和他发一次脾气,富贵自然也是享之不尽。

在战乱年间,朱元璋能够取得最终的胜利,这位厨子徐兴祖绝对也有一份功劳,让朱元璋几十年吃饱吃好,才能决胜千里。朱元璋对徐兴祖的感情自然也不一般。

朱元璋的三儿子朱元璋得天下,厨子和众多忠臣之外,最要感谢的一个人,一定是他的结发妻子马氏,马氏对朱元璋的帮助极大,因此也一直都受到了朱元璋的敬重。

根据《明史》记载,朱元璋的三儿子朱棡,正是马氏生的儿子,由于他的身份原因,自幼受到了百般宠爱,无论是朱元璋还是马氏,都将朱棡捧在手心里。或许正是这样的“溺爱”,造成了朱棡性情顽劣,虽然聪明却极为残暴的性格。好在有朱元璋和马氏二人为他保驾护航,也并没有犯下什么滔天之罪,顶多是一个任意妄为的皇二代。

转眼间,小朱棡长大成人,尽管马氏有千万个舍不得,但是明朝的规矩不能废,朱棡需要前往自己太原的封地了。马氏虽然是一介女流,却是一位非常有见识的女性,她自然也明白,自己亲爱的儿子朱棡此去封地,与普通人家孩子远行截然不同,毕竟远行再远,终有归期;而朱棡前往封地,不得无故离开,返京更是大忌,只怕是今日一别,则再无重逢之日。

想到此处,母子二人悲泣,使得朱元璋也心中不畅,最终,为了让马氏能够放心,朱元璋做了一个重要决定,让陪伴自己多年的御用大厨徐兴祖与朱棡一起前去太原,照顾朱棡的饮食起居。朱元璋此举,让马氏极为感动,因为徐兴祖对于朱元璋的重要性,或许别人不知道,但是她马氏再清楚不过,她也知道身在帝王家,能有如此宽待,已是皇恩浩荡了。

朱元璋来信纵然有千万个舍不得,朱棡依然还是要离去,朱元璋和妻子马氏只盼望自己的儿子能在未来一切顺利,此时他们的身份只是父母。

朱棡远去太原,路途中朱棡犯了老毛病,利用身份的尊贵,他的本性肆无忌惮的释放,对同行的大臣吆五喝六,好不威风。朱棡这样的行为,自然被朱元璋的眼线传到了朱元璋的耳朵,不过朱元璋并不在意,毕竟这天下是他的,他收拾开国功臣都无所谓,他的儿子收拾几个官员也属于正常。

没过几天,朱棡身边传回来的一个消息让淡定的朱元璋也坐不住了。其实也不是什么大事儿,就是朱棡由于心情不好,吃东西时烦躁,鞭打了朱元璋赐给他的以徐兴祖为首的厨子团队。

听闻此消息,原本淡定的朱元璋匆忙的修书一封,加急送给自己的儿子朱棡。朱棡突然收到朱元璋的来信,有点纳闷,还以为发生了什么重大变故,当他拆开信来,明白了父亲此信的来意。

朱元璋在信中提道:“我率领众将平乱天下,他们犯错我从来都不姑息他们。但是这位厨子徐兴祖,跟了我23年,我从来没给他半点亏吃,儿子你要记住,有些仇怨不在多大。”

十一年就藩太原,中道笞膳夫。帝驰谕曰:“吾帅群英平祸乱,不为姑息。独膳夫徐兴祖,事吾二十三年未尝折辱。怨不在大,小子识之。”朱元璋的一番话,有两层意思。第一、告诫自己儿子要对徐兴祖尊重一些,毕竟徐兴祖是身边饮食的厨子,万一因为小小的怨恨而有了异心,恐怕后果不堪设想。

第二、告诫朱棡,年轻人要懂得一些道理,不能任意妄为,否则自取其祸。

不过,作为父亲的一番好意,收效却并不大,朱棡肆意妄为的个性,多次惹祸上身,若不是有朱标力保,恐怕早遭劫难。

朱元璋的儿子打了一个厨子,为何朱元璋大惊失色教训了儿子一顿?

朱元璋有个儿子,排行老三,大名朱㭎。洪武三年(1370年),朱元璋大封诸子时,朱㭎获封晋王,并在洪武十一年(1378年)就藩山西太原。

正是这位晋王朱㭎,在就藩途中,因为一些琐事,鞭打了自己的一个厨子,吓得朱元璋大惊失色,赶紧亲自下谕令,把朱㭎给训斥了一番。

这位朱㭎的脾气秉性,非常像三国时期的一个人物,那就是独据长坂桥头,一声大吼,吓退了万千曹操追兵的燕人张飞。同时,两个人的相貌和作为也都非常相像,而且都是多智而残暴。

《明史》记载,朱㭎是“修目美髯,顾盼有威,多智数”。据有人考证,历史上真实的张飞应该同样是一位长相俊朗,威武雄壮之人,并非演义中的豹眼、卷须的黑张飞形象。朱㭎曾经“学文于宋濂,学书于杜环”。而张飞也是同样文采横溢,曾在川蜀留下不少墨宝。朱㭎也非常善战,曾经与燕王朱棣分兵两路,北征北元余部。而张飞则是三国时期,赫赫有名的万人敌,还曾智破曹魏名将张郃,要稍胜朱㭎一筹。

除了以上相似之处以外,两人还有一个最大的共同点,就是残暴,只是朱㭎的残暴要远胜张飞。唯一遗憾的是,张飞最终死于自己的残暴,而更残暴的朱㭎却是自己病死的。

据《三国志》记载,张飞“爱敬君子而不恤小人”。先主刘备就曾告诫张飞:“卿刑杀既过差,又日鞭挝健兒,而令在左右,此取祸之道也。”刘备的意思就是,张飞呀,你刑罚、杀戮太多,又经常鞭挞身边的士卒,还把他们留在身边,这可是祸根呀。

刘备是在劝张飞,要不就减轻刑罚,少行杀戮,不要再鞭挞将士,收拢身边将士的忠心;要不就把他们调开,不要留在近处。结果,张飞不听刘备的劝告,最后被怀恨在心的身边将领张达、范疆所杀,而首级被送给了孙权。

朱㭎跟张飞在残暴方面,简直就是一个模子刻出来的,而且是青出于蓝,而胜于蓝。

朱㭎在就封藩国的途中,因为琐事,鞭挞了给他做饭的一个厨子。推测朱元璋应该是读过《三国志》,知道张飞之死。所以,朱元璋闻之消息,大惊失色,护子心切的朱元璋赶快给朱㭎下谕旨,申斥朱㭎。

朱元璋说:“吾帅群英平祸乱,欲速定天下,事无轻重皆以法,不敢姑息。”意思就是朱元璋自己执法非常严格。但是,朱元璋又说:“姑息独徐兴祖,兴祖为吾膳夫二十三年,不曾责辱,以保吾命,怨不在大,可怨者何?”朱元璋唯一一个不敢轻易得罪的人就是自己的厨子徐兴祖,二十三年从来不曾“责辱”,就怕徐兴祖心怀怨恨,给他来个下毒之类。最后,朱元璋还不忘再加强一下:“小子识之乎?”看来朱元璋的大惊失色是爱子心切呀,正所谓是责之深,爱之切。

朱㭎就藩后,还曾经多次以奔马车裂活人。朱元璋得知后大怒,差点废了朱㭎的爵位。正是在朱元璋的严加教导,训斥之下,朱㭎才躲过了被身边亲信所害的命运,避免了同张飞相同的命运。

刘备告诫张飞,以及朱元璋训斥儿子朱㭎的事情,在我们身边也是会随时发生的。正所谓害人之心不可有,防人之心不可无,君子与小人同在么。我们通常都秉持对人友善的态度,但是,也避免不了得罪一些人。对于我们曾经得罪过的人,还是要多加留心才对,以避免被反噬。

朱元璋的儿子打了一个厨子,为何朱元璋大惊失色教训了儿子一顿?

我是大史官,我来告诉你“朱元璋的儿子打了一个厨子,为何朱元璋大惊失色教训了儿子一顿?”

1368年,朱元璋在应天府(今南京)称帝,国号大明,1370年,朱元璋大封诸皇子,十几个皇子皇孙都被封为藩王。1378年,朱元璋就将这些已经长大成人的儿子们打发到封地去,目的就是让他们镇守在各自的封地内,作为屏障保卫着朱家的大明王朝。其中三儿子,朱棡,被封为晋恭王,封地在山西太原。故事就发生在朱棡赶往封地的路上。

朱棡为人脾气暴躁,动不动就发火骂人。在前往太原的途中,对随行官员不仅是大声呵斥,甚至还会对其谩骂和殴打,这公子哥的脾气让这群大臣有气不敢发,只好秘密的给朱元璋写奏折诉苦,说明自己受到的苦楚。但是,当朱元璋看到这些大臣们的奏折后,也只是一笑了之并没有当做一回事。后来,当他知道朱棡有一天因为饭菜不合味口,便将随行厨子用马鞭抽打了一顿后是大惊失色,于是,抓紧给朱棡写了封信,并亲自派人快马加鞭的送到朱棡手中。

朱元璋为什么会对朱棡发火打厨子这事如此重视呢?其实,朱棡突然收到朱元璋的信是丈二和尚摸不着头脑,是非常的疑惑,心想难道京城出了大事不成?打开信后才知,原来是因为自己打骂厨子的事。并且还以自己为例现身说法,“老父我率群雄平定祸乱,对人从未姑息过。唯独对事我23年的厨子徐兴祖,从未折辱过。”意思是说,你要知道,我们的小命是攥在厨子手里的,且不可得罪了他们,而且朱元璋还在信中对朱是一顿臭骂。

大家都知道,厨子每天伺候着皇上藩王们的饮食,万一哪天要是得罪这些厨子,如果厨子也一生气在你的饭菜里面放上一点毒药,自己的小命岂不是报销啦!自己的一生也就交代给厨子了。所以,朱元璋担心自己儿子的小命也是有道理的。朱棡看完朱元璋的来信后,自然也明白了父皇的良苦用心。

朱元璋的儿子打了一个厨子,为何朱元璋大惊失色教训了儿子一顿?

朱元璋杀人如麻,胡惟庸案杀了三万多人,蓝玉案又杀了两万多人,开国功臣被诛杀殆尽,只剩下瑟瑟发抖的四人:汤和、耿炳文、沐英和郭英。

然而,朱元璋虽然嗜杀成性,但唯独不敢动一厨子。当晋王朱棡因伙食不和胃口,暴揍了厨子一顿之后,朱元璋听说了,大动肝火,写信怒骂了晋王一顿。

这个厨子是谁?有何能耐?居然让朱元璋如此袒护?

这个厨子叫徐兴祖,是朱元璋的专用厨师,跟着朱元璋行军打仗、走南闯北二十三年了,吃了不少苦,受了不少罪。

朱元璋当了皇帝之后,徐兴祖就进了御膳房,成了金牌厨师。徐兴祖是朱元璋老家那边的人,做得一手家乡的地道菜,朱元璋这好这口,吃遍了山珍海味,鲍鱼龙虾,吃来吃去,觉得还是家乡的土菜最好吃。

这不,三儿子朱棡被封为晋王之后,就要到封地太原去了,今日一别,不知何时才能再见,朱元璋父爱泛滥,就给三儿子捎带了许多东西,配了许多随从丫鬟。

临行之前,朱元璋又担心儿子路上吃不好,就把御用厨师徐兴祖送给了他。

哪知道,刚出发第五天就出事了。

原来,三儿子吃惯了山珍海味,当徐兴祖端上来两碟咸水花生、素炒豆芽之时,朱棡一脚把盘子踢飞了,怒骂道:“老混蛋,你炒的什么玩意,不知道本王喜欢吃肉吗?”

徐兴祖脸一红,赶忙陪不是:“晋王,咱们一路远行,前不着村后不着店的,买不到新鲜的肉,能有这个已经很不错了,想当年,皇上打天下之时,窝窝头就咸菜,都能……”

徐兴祖话没说完,只见晋王飞起一脚,一脚正踹到了徐兴祖的脸上,徐兴祖哎吆一声,跌倒在地上,半天爬不起来。

晋王还不解气,大骂道:“老混账,我最烦别人倚老卖老了,你算个什么东西,只不过一条狗,滚!”

徐兴祖一瘸一拐地走了出去,老泪纵横,跟了朱元璋这么多年,头一回受到这么大的羞辱。

事情很快传到了朱元璋耳朵里,朱元璋大怒,连夜写了一封信,命人连夜快马加鞭送了过去。

收到信后,晋王很纳闷,我这刚走几天,难道出了什么事了吗?赶忙拆开一看,只见上面写道:

“我率众平定天下,将士有错,从来不姑息他们,但唯独徐兴祖,跟了我二十三年,我从来没有亏待他,你知道为什么吗?因为仇怨不在多大!”

晋王大吃一惊,既吃惊于父亲的消息居然如此灵通,看来自己身边遍布眼线,又吃惊于父亲的话里有话。

朱元璋的话有两层意思:

一是厨子是身边的人,要杀了你易如反掌,只需在菜里暗动手脚,神不知鬼不觉。

二是年轻人要学会忍耐,小不忍则乱大谋。

朱元璋的儿子打了一个厨子,为何朱元璋大惊失色教训了儿子一顿?

这个儿子就是朱元璋的三子——晋王朱棡,此人在历史上的口碑实在是差,性格残暴不说,还毫无才能。

朱元璋封他晋王,把军事重镇太原给了他,就是希望他和老四朱棣能作为抵御蒙古的桥头堡,可洪武二十三年的一次战斗,本来燕已经和朱棣约好一起进攻蒙古,结果他走进大漠才十几里就临阵脱逃,活生生坑了兄弟一把。好在燕王朱棣命大、本事也大,在孤军深入的情况下还能大破蒙古骑兵,赢得了“燕王善战”的美名。

史书上记载这位晋王爷是“修目美髯,顾盻有威,多智而残暴”,是符合当时社会审美的帅哥,可惜啊,金玉其外,败絮其中,他多有智我们没看出来,残暴却是铁板钉钉的。在他就任晋王以来,在封地为非作歹,横征暴敛,搞得民不聊生,山西百姓每年除了缴朝廷税外,还得缴晋王的孝敬钱,数额是税收的三倍之多,不给就打。做生意经过山西的商队还得交给晋王“过路钱”才能允许通过,否则一律不准入境,朱棡算是朱元璋诸子中“死要钱”的代表了,他不止从百姓、商队那里拿钱,就连朝廷派下来地方的官员,也逃不过王爷的剥削,更甚者,朱棡还以春秋战国的酷刑——车裂来对付那些不给钱的人,包括官员。而就在朱棡“陷害”朱棣,害他冒险深入大漠的同年,朱元璋就派了锦衣卫去太原调查他。

最后朱棡给锦衣卫定了九条大罪:搜刮地方、敲诈官衙、骄奢淫逸、结党营私等等,朱元璋大怒,要锦衣卫将其解押入京审判,多亏了当时巡视关中路过山西的太子朱标求情,朱元璋才放过朱棡一马。从这可以看出,这位晋王朱棡,虽然贵为九边诸王,可骨子里还是一副纨绔子弟做派,那他的这种情况朱元璋知道吗?

当然知道,早在洪武十一年朱元璋就知道了,当年朱棡开始就藩于山西,朱元璋担心他在山西水土不服,特意把跟了自己二十多年的厨子徐兴祖赏赐给他,跟着朱棡一起就藩晋国。一路上徐兴祖也是小心谨慎地伺候这位王爷,可老虎也有打盹的时候,徐兴祖因为不小心把过热的饭菜盛给朱棡,害朱棡烫到了嘴,一气之下连打了徐兴祖几下鞭子。

这事很快就被身边人报告给了朱元璋,气得朱元璋派快马送信,八百里加急赶了朱棡的车队,在信中大骂朱棡道:“徐兴祖跟随我二十年,从未受过责罚,你竟敢当众侮辱他,若再有类似事情,严惩不贷”。朱元璋此举,第一是教训朱棡不要以权欺人,朱元璋虽然是皇帝,可他毕竟出身于底层,对百姓有难以割舍的情感。徐兴祖也是从底层上来的,他服侍朱元璋二十年,两人的关系早已不是朋友那样简单,更多的是一种亲人的感情。朱棡打徐兴祖,不止是在打百姓,更是在打朱家自己人,这怎么能让朱元璋不火冒三丈呢?

第二是告诫朱棡不要轻易得罪身边人,尤其是厨子,因为他们了解自己的一举一动,包括饮食习惯,对自己的人身安全有着严重的威胁。战国“厨子”专诸以鱼肠剑刺杀吴王,一举得手;三国时张飞因鞭挞手下而被偷袭暗杀,头都被割了;北齐高澄因责骂厨子兰京而被其活活砍死,这些都是史书上血淋淋的例子,朱棡平时不读书不看报,真要发生什么事可就追悔莫及了。所以朱元璋知道朱棡打骂徐兴祖之后才会大发雷霆,不顾朱棡颜面在书信里训斥他,这表面上是在说徐兴祖尽忠职守,不是你朱棡想打就能打的,实际也是在保护朱棡,要他警醒一点,仁慈善待身边的人,别拿豆包不当干粮,要不怎么死的都不知道。可惜朱棡左耳听右耳出,他对父亲朱元璋的话外音参详不透,以为父亲只是为了徐兴祖而骂自己,那以后就不打徐兴祖,打别人了呗。

朱棡不明白朱元璋的良苦用心,在封地做尽了坏事,以权谋私、残害百姓,对此朱元璋是一忍再忍,直到他在洪武二十三年临阵脱逃之事爆发,朱棡差点害得弟弟客死异乡,给国家造成极大的损失。这下朱元璋终于忍不住了,直接就派了精通罗织的锦衣卫去查,一查就是九条大罪,大有彻底斩断祸根的意思。

幸好是太子朱标求情才保住了晋国的封地和朱棡自己的小命,不过从此之后朱棡的日子就不好过了,在被锦衣卫查办,自己差点被父亲大义灭亲之后七年,朱棡就病死在家中,谥号“恭”,享年才四十岁,连他父亲三分之二的岁数都没有。

作者/一贰一橙:天文地理,一概不懂;古今中外,都靠瞎掰,主要百度,然后乱编,喜欢点赞!朱元璋的儿子打了一个厨子,为何朱元璋大惊失色教训了儿子一顿?

皇帝也有怕的人,就是服侍日常起居膳食的近侍。虽然皇宫中的太监、奴婢、杂役都是经过精心挑选的,如果皇帝一时放纵性情得罪了这些人,后果很严重,历史上既有厨子拎着菜刀杀了储君的血腥事件,又有皇后下毒杀皇帝的故事······厨子得罪不起

朱元璋的三儿子朱棡封为晋王,在去太原封地途中,因厨子做的饭菜不合口味,拎着鞭子痛打了厨师徐兴祖。这事传到朱元璋耳朵里,朱元璋怒斥了朱棡:“多大点事你就打人,你小子识相点。”

“十一年就藩太原,中道笞膳夫。帝驰谕曰:吾帅群英平祸乱,不为姑息。独膳夫徐兴祖,事吾二十三年未尝折辱。怨不在大,小子识之。”——《明史》朱元璋为何因为一个厨子教训儿子呢,其实这个厨子他也不敢得罪。朱元璋是个火暴脾气,经常对手下的大臣非打既骂,如果不是马皇后从中调和,不知多少大臣成了刀下冤鬼。但他对厨子却从来不动粗,这就是他的聪明之处,因为厨子是每天给他提供膳食,如果得罪了厨子,入口的东西里随便加点料,轻则上吐下泻,重则一命归西,因此马虎不得。

朱棡去太原就藩时,朱元璋送给他这份很实惠的礼物——自己的主厨徐兴祖。你可别小看这份礼物,徐兴祖是跟着朱元璋南征北战的“开国厨子”,对朱元璋忠心耿耿。朱元璋有七个儿子,在王权争夺激烈的帝王家,有一个放心的厨子,等于上了一道保险。

活人验毒也出岔子皇帝御厨的厨师都是经过经心挑选的,但是这也难防利欲熏心,被企图篡位的人蛊惑下毒。因此皇帝吃饭是个很费时间的事,用膳时要先把食物放在一个银盘子里,然后服侍的太监用银针验毒,如果银子颜色发生改变,说明食物中可能含有毒物质。验过之后还不放心,皇帝会用一个比较阴险恶毒方法验毒——“赏膳”,就是皇帝用膳时,先把菜肴分给陪他用餐的嫔妃、太监,甚至是大臣,还要听被“尝膳”者品评菜品味道如何,看到没问题后,自己才会入口,因此皇帝吃一顿饭老费劲了。

但是就这样也会防不胜防,当年唐中宗李显发现韦皇后和大臣通奸,还豢养宠男,非常生气,有废除太后的打算。韦皇后找到女儿安乐公主两人一合计,干脆毒死这个软弱的李显算了,韦皇后效仿武则天做女皇,女儿当皇太女。于是做了几个毒饼子让安乐公主送给李显。唐中宗看到是老婆亲手做、女儿送来的饼子,就放心的吃了,结果吃到一半腹中剧痛,一命呜呼。在利益驱使下,最亲近的人也会下毒手。

惹怒厨师拎菜刀“准皇帝”北齐神武帝高欢的长子高澄选厨子时没有用心,当年带兵攻克了南梁徐州,俘获了刺史兰钦的儿子兰京作为自己的奴隶,看他做饭手艺不错,就让他当厨师。后来和高澄走的近了,兰京就请求赎身回国,结果惹高澄生气了,不但没同意,还打了几十板子,威胁他说再提出这种要求就杀了他。

高欢死后,高澄正和亲信大臣们在内堂密谋登基的事,兰京入内送食物被高澄斥责,并对在座的大臣说:“我昨夜梦见这个奴才用刀砍我,看来我得处死他。”兰京出门时听到这句话,心里害怕,回厨房拿了把菜刀,藏在盘子底下,再度送食。高澄怒道:“我没有下令,你怎么又进来了?”兰京大喝一声:“我来杀你!”随即挥舞菜刀扑上来。高澄没防备从床上跌下来崴伤了脚跑不动了,只得钻入大床底下躲避。兰京掀开大床将高澄杀死。高澄得罪了厨子,只差一步未能当上皇帝。

朱元璋是为了儿子好血的教训警示,越靠近身边的人越危险。朱棡少不更事,耍惯了王爷脾气,觉得老子天下第一,但不知道生命是脆弱的,可能因为一个不经意的小事,就会引来杀身之祸。朱元璋通过这次言传身教,朱棡改掉不少毛病,在回朝时,不但不抬高自己的身份,而且还主动降低,见到大臣非常有礼貌,得到朝中大臣尊重和太子朱标的厚爱。

“自是折节,待官属皆有礼,更以恭慎闻。······而晋、燕二王,尤被重寄。”——《明史》可惜的是这小子短命,虽然没有死在厨子手里,但40岁就病死了。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。