豫让是个杀手有机会暗杀掉赵襄子,为什么一定要在明处杀赵襄子?

感谢邀请,我是野史日记,很高兴能为您回答这个问题。

豫让确实是在暗处伏击,但是都未能成。而豫让确实有一个机会能够成功刺杀赵襄子,但是豫让没有选择这样的办法,究竟是为什么呢?因为他不耻这样做啊!

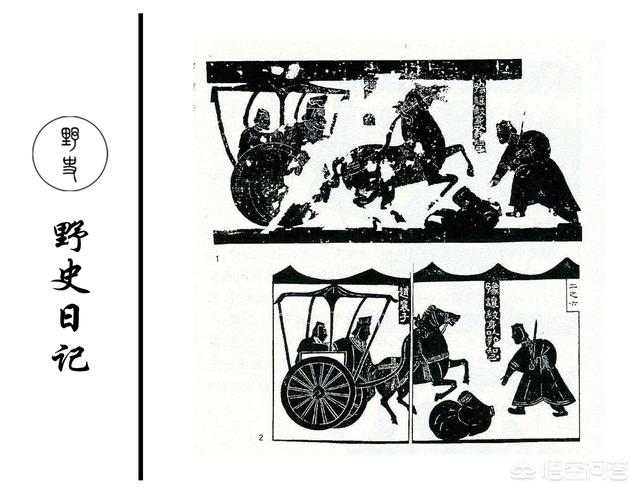

豫让之心感动赵襄子晋国赵氏联合韩氏、魏氏在晋阳打败智氏。赵襄子事后将智伯瑶的头骨做成了饮酒的器皿,豫让非常心痛,决定为主复仇。

豫让假装成罪人,被罚扫厕所,他身上藏着匕首,准备等赵襄子如厕的时候,趁机刺杀,却不想前来如厕的赵襄子心有感应,使下人进行搜查,抓获了豫让,赵襄子决定豫让为了死去的旧主复仇,很感动就放了他。

漆身吞碳的义士豫让以漆涂身伪装成癞疮病人,又吞碳弄哑声音,装成了一个乞丐,结发妻子在街头遇到了豫让都没有认出来,后来却被一个好友偶然认出,看到这样的豫让,好友忍不住落泪,他给豫让出主意,那就是先诈降称臣,获取赵襄子的信任,再利用他的信任去刺杀赵襄子。但是豫让拒绝了,因为他觉得,这样为后世留下了不好的榜样,他就算再难,也要让那些不臣之人想到他就觉得羞愧。

行见其友,其友识之,为之泣曰:“以子之才,臣事赵孟,必得近幸。子乃为所欲为,顾不易邪?何乃自苦如此!求以报仇,不亦难乎?”豫让曰:“不可!既已委质为臣,而又求杀之,是二心也。凡吾所为者,极难耳。然所以为此者,将以愧天下后世之为人臣怀二心者也。”后来,赵襄子出行,“豫让伏于桥下”,最后刺杀未成,豫让求赵襄子能脱衣,使其借衣服完成报仇心愿,赵襄子依言脱下衣服,豫让三跃击衣,完成了为主复仇的形式,这才自刎而死。

圆满的故事结局以上是《史记》中的记载,而《史记索隐 》中则记录的更为全面,对于此事还有延伸。《史记索隐 》中提到,赵襄子脱衣后,豫让奋起击之,这衣服却突然冒出鲜血来,赵襄子则应声而亡。

赵襄子允豫让击衣之请 ,让拔剑三跃而击之 ,衣中有血 ,襄子回车 ,车轮未转而亡 ,则精诚所注 ,气固足以摄之矣。这里或许是过于怪诞,所以司马迁选择略去,我觉得此处不妥,应该予以记录,至于真伪,当由后世逐渐发现,如此才能表达出当时对豫让复仇一事,大众的期望如何,反应出豫让刺杀事件的影响方向。

经过以上分析,可以看出豫让是一位为主复仇的义士,宁可艰苦卓绝的伏桥如厕、吞炭漆身,也绝不选择假降赵襄子,利用赵襄子信任完成刺杀。

豫让是个杀手有机会暗杀掉赵襄子,为什么一定要在明处杀赵襄子?

“明处”?躲在厕所算明处?伏在桥下算明处?要想在明处动手,还有必要把自己摧残得让人认不出吗?面对面的格斗,那才叫“明处”,豫让根本没机会接近赵襄子,赵襄子也不会跟他格斗,豫让想要复仇只能暗杀!

除非有一种方式:假投靠赵襄子,再趁赵襄子不防备时动手。估计提问者是这个意思,说法上有歧义。是的,这种方式从成功的概率上讲,当然大得多。不过人的行为,从来不是“概率”能左右的,比如豫让,即便他丢了自己的命,也不会采取如此下作的手段,因为豫让是义士!

豫让与赵襄子的恩怨豫让是晋国卿士智瑶(亦称智伯)的家臣,深得智瑶的信任和尊敬。后来智瑶死于与韩魏赵三家的战斗,头颅被赵襄子做成了盛酒的漆器。

智瑶死后,豫让一直寻找机会替他报仇。为了隐藏身份,他在身上刷漆,让自己皮肤生疮溃烂,变得面目全非。又吞炭,让自己的声带受损,变了音调。一番让人毛骨悚然的自虐式“整容”后,连他妻子都不认识他了。

智瑶对赵襄子的暗杀有两次,第一次潜伏在赵家厕所,结果,赵襄子如厕时突然“心动”,让人搜查厕所,搜出了豫让。不过赵襄子很欣赏豫让的忠义,放了他。第二次豫让躲在桥下,准备在赵襄子的车队经过时,截杀赵襄子。这一次,赵襄子的马惊了,豫让被人从桥下搜出来。

这一次,赵襄子没有放过豫让,不过,在豫让死前,赵襄子满足了他一个请求:脱下自己的衣服给豫让,让他以剑刺衣,以示为智伯复仇了。

做完这些,豫让伏剑自刎!

士为知己者死两次行刺失败后,赵襄子都试图劝豫让改投到他的门下,豫让都拒绝了。赵襄子是相当的恼怒,责问豫让:“你以前也曾经服侍过范氏和中行氏,这两家都被智伯灭了,你为什么不杀智伯,替你的旧主报仇?为什么独独因为我杀了智伯,就始终跟我过不去?”

是啊,赵襄子问得很有道理,既然你要为旧主尽忠,那就应该先杀智伯,凭什么放过他,却跟我死缠烂打?你这不是戴有色眼镜嘛!你的忠义很值得怀疑!

豫让说:“我是服侍过范氏和中行氏,但他们从来没尊敬过我,拿我当一般人,所以我只能以一般人的礼回报他们,复仇不是我的义务。智伯不一样,他对我待我以国士之礼,那我就得以国士的方式回报他!”

“士之才德盖一国谓之国士”,智伯拿豫让当国内最优秀的人才对待,豫让回报他一个“士为知己者死”,不也是理所当然吗?

忠义无价如此忠义之士,谁不欣赏!于是赵襄子又说:你为智伯尽忠义,已经做得够多了,我释放过你,也对你仁至义尽。言外之意,你对智伯该尽心的已经尽心了,我对你也是有恩呐,你又怎么报答我呢?

这话分量很重,其实是在拿豫让的矛戳他自己的盾:不是士为知己者死嘛,我赵襄子也很欣赏你啊,并且对你有不杀之恩,马上还可以给你再造之恩,你又怎么回报我这个“知己者”呢?

读这段历史,我始终有个感觉:假如赵襄子不说这句话,而是释放了豫让,豫让复仇的意念,恐怕就会慢慢衰退了。理由很简单,豫让为了“知己者”做得已经足够多,实在是不可为了,而那个被复仇的对象,因为两次恩赦,已经变身他的恩人了,再追杀赵襄子,岂非不义之举?

偏偏赵襄子说了,这一句话把豫让逼上了绝路!

好,既然“士为知己者死”,两位知己者又是生死冤家,注定不能两全,那就请让我刺你的衣服,算是为智伯尽忠了,我再回报你一个“忠义”,用我的命!

其实,赵襄子的本意是想说服豫让回心转意,成为他的门客,没想到在豫让的心目中,“忠义”是无价的,除了生命可以和它对等!

到这儿,故事的情节到了高潮。高潮就是结尾,因为他们谈论的问题,注定不可能有两全其美的解决方案,所以,片刻的剑光血色,给故事匆匆画上了令人遗憾的结尾。

然而,故事的尾音却余音绕梁,千年不绝!

忠义无法以背叛的方式实现就像题干所说,有人认为,豫让真是蠢得要死,一个假投靠,麻痹赵襄子,以后分分钟都可以实现为智伯复仇的愿望。

这个想法的人,显然不是豫让的“知己”,还不懂得豫让的情怀,以及春秋那个社会大背景。

春秋时代,是一个非常注重“义”的年代,那时的人们如同当今武侠小说里的剑客,充满侠义的高贵精神。豫让就是典型的代表,他们在那个社会上,其实就是一群寄人篱下的游士,没有地位,依附权贵是他们唯一出人头地的途径。

他们唯一拥有的“财产”就是高贵的精神气质,这种精神气质,也变成了当时的社会潮流。比如,宋襄公对“义”的恪守,都到了迂腐不化的地步。

那么,这种高贵精神体现出来的“忠义”,岂能以背叛的方式实现?假投靠,本来就是“不义”,以“不义”的举动,实现“义”的目的,那么这个“义”还有几分真?能做出这个举动的人,他是真义士吗?

豫让就是豫让,他身上流的是游士高贵的血液,充盈的是春秋侠义的风流,蝇营狗苟岂是他能所为!

豫让是个杀手有机会暗杀掉赵襄子,为什么一定要在明处杀赵襄子?

古代出名的刺客都是很讲义气的,为义而死,视死如归。义,天下合宜之理。本指公正、合理而应当做的。义,不是钱财所能换来的,是尊重,之礼贤下士才能得来的,在人与人平等的交往中产生的。豫让刺杀赵襄子,只因一个“义”字。

豫让,春秋战国时期晋国人,是战国四大刺客之一。当晋国在历史的车轮上行驶到公元前453年时,他已经疲弱不堪了,国内政权被范氏、中行氏、智氏、韩氏、魏氏、赵氏六大家族争夺。豫让一开始是范氏、中行氏的家臣,因为没有突出的才能而没有得到重用,后来转投智伯门下,受到智伯的赏识和重用。

赵襄子在和智伯的争斗中,多次处于下风,甚至有一次在和智伯打仗时,被智伯放水淹了赵氏城邑晋阳,使赵襄子差点全军覆没。所以,赵襄子特别恨他。后来,赵襄子策反了智伯的盟友韩氏和魏氏,使他们临阵倒戈杀了智伯,灭了智伯全族。由于积怨太深,杀了智伯赵襄子觉得还不解气,就把智伯的头骨做成大酒杯,每当宴请宾客时就特意把它拿出来,以表示对智伯的极端仇恨。智伯打败时,豫让就跑了,得知智伯的头骨被赵襄子做成了酒杯,便发誓要为智伯报仇,以报答智伯的知遇之恩。

报仇的办法有很多,他完全可以假装投靠赵襄子再寻机会刺杀,这样成的几率就很大。可是 ,豫让是个义士,他说:“我是个忠君爱国的正直义士,我如投奔赵襄子,就一定要忠心耿耿,绝不能玩弄权术,明一套暗一套,那样的事不是我能做得出来的。明知刺杀赵襄子不会成功,我还是要这样做。我要让那些对主上不忠的人因我的侠义而感到羞愧!”

所以,豫让刺杀赵襄子,在今天看来好似在演一场道义的戏——既要报答智伯的礼遇,又要明里刺杀赵襄子,让赵襄子有所防备而刺杀不成,目的就是要为了完成心中的做人信念:义。

“士为知己者死,女为悦己者容”,就是豫让说的。

-

豫让是个杀手有机会暗杀掉赵襄子,为什么一定要在明处杀赵襄子?

豫让的故事大家都已经比较熟悉了,前面也有朋友的很好的回答,在此先补充一下豫让刺杀赵襄子的意义,再解释一下暗杀。

我理解题主所说的“明处”,是指豫让已经把自已要杀赵襄子的事情闹得人尽皆知。《史记·刺客列传·豫让者》:豫让伏于所当过之桥下。襄子至桥,马惊,襄子曰:“此必是豫让也。”连赵襄子都知道是谁在桥下等着弄死自已,做为一个刺客,无疑是失败的。但要知道,豫让并非是个职业杀手,他只是晋国智伯的家臣,武功未必出众,能力也不显于人前,刺杀赵襄子对于他而言,是一件艰难的任务。

(注:第一次刺杀赵襄子,豫让冒充刑人,在赵襄子的宫中涂饰厕所,结果襄子去厕所时,忽觉心惊,便抓住涂厕所的刑人审问,发现他便是豫让。由此可以说明,赵襄子是个感官敏锐的高手,起码也是警惕性极高的人。)

即使是这样,他也没有放弃,涂漆吞炭,自残身体,在街上行乞以等待机会。这时的豫让,或许在心里也已有明悟:杀赵襄子是一个不可能完成的使命。

但他还是用自已的生命,告诉后人什么叫做义无反顾。

然而这种义,并非正义。豫让仕途不顺,先后在晋卿范氏、中行氏门下做事,直到遇见智伯(瑶),这才得到重视与尊重。

豫让者,晋人也,故尝事范氏及中行氏,而无所知名。去而事智伯,智伯甚尊宠之。那么智伯又是什么样的人呢?身为晋国正卿,一家独大,屡次欺凌赵襄子和其他权贵,后来更欲吞并赵家,一统晋国的野心。

晋出公九年(公元前466年),智伯与赵襄子一同率兵包围郑国京师,襄子拒绝率先领军攻城,智伯骂他道:“你相貌丑陋,懦弱胆怯,赵简子为何立你为继承人?襄子答道:“我想一个能够忍辱负重的继承人,对赵氏宗族并没有甚么坏处罢!”公元前462年,两人再伐郑国,智伯向襄子灌酒,遭襄子拒绝,智伯将酒杯扔到襄子脸上。当时襄子幕下都要求杀掉智伯以雪耻辱,襄子回答:“主君之所以让我做储君,很重要的一点,就是因为我能忍辱负重。”公元前455年,智伯意图削弱别家,假借晋侯之命,向赵、韩、魏三卿各家索取领地一百里。韩康子、魏桓子害怕他的权势,如数交出;而赵襄子却坚决地回绝智伯使者:“土地是先人的产业,哪能随意送与他人?”智伯由此大怒,挟韩、魏两家出兵攻赵。史书中的赵襄子忍辱负重,最终反杀智伯,这更反衬出智伯的骄横跋扈;智伯的好,这只是豫让所感知的,对自已的好,至于他是否祸国殃民,这并不在豫让的考虑范围之内。

忠诚,有时是盲目的。

而这种忠诚(只效忠于某个家族,无视社稷),也是春秋时代人们的共识。

(注:为什么赵襄子一想便知刺客是豫让?为什么只有豫让一人为主报仇?为什么豫让的一举一动就像被放在聚光灯下,即使毁了容瞒过了妻子,却还是被朋友找到?这说明智伯是不得人心的,而朋友的苦劝,赵襄子的容忍,也无法改变他的意志。)

最后,关于暗杀提起这个词,很多人都会在脑海中勾绘出这样一幅画面:月黑风高,飞檐挂角,黑衣人在暗中窥视目标的一举一动,伺机一刀拿下。

对否?

对,但不完全正确。

“暗”,不光是指暗处,更表示隐蔽自身、不为人所知的行动。其中包括了改变容貌与身份,混迹在人群中,目的是尽量不引起别人(尤其是目标)的注意。

之所以采取暗杀而不是“明杀”,一是为了保证成功率,二是为了争取刺客自己的存活机会。

像豫让这样的暗杀,道理上是没有问题的。第一次冒充刑人,第二次不惜毁容易声,他的做法都是为了将自已“隐藏”起来,成为一个“暗人”。

然而,豫让是一个刺客,不是杀手,他最终还是失败了;而作为青史流传的刺客之一,我认为他所留给后世的,是一种士人的精神。

【欢迎关注我的原创小说《子夜幻梦谭》,精彩故事正在展开,我是夜未央】

豫让是个杀手有机会暗杀掉赵襄子,为什么一定要在明处杀赵襄子?

这个问题问的真奇怪。

豫让从始至终就在暗处刺杀赵襄子,什么时候在明处暗杀了呢?

第一次暗杀。

豫让改了自己的名姓,伪装成一个犯罪服刑之人,去赵襄子宫中修饰厕所,怀里揣着刀子,等待合适的机会刺杀赵襄子,后被赵襄子识破抓住,最后被放走。

这哪里是明处?名字,身份,职业全部更换,这是标准的暗影杀手啊。

乃变名姓为刑人,入宫涂厕,中挟匕首,欲以刺襄子。襄子如厕,心动,执问涂厕之刑人,则豫让,内持刀兵,曰:“欲为智伯报仇!”左右欲诛之。襄子曰:“彼义人也,吾谨避之耳。且智伯亡无后,而其臣欲为报仇,此天下之贤人也。”卒释去之。(《史记·刺客列传·豫让》 )第二次暗杀。

这次暗杀更绝,简直狠毒啊,豫让狠起来对自己都是玩命的。

豫让身上涂漆,让皮肤溃烂,吞碳烧嗓子改变声音,胡子眉毛都剃掉了,在大街上要饭,连他老婆都认不出来,他打听到赵襄子的出行路线,就提前埋伏在桥底下准备行刺,结果又被发现了,最后自杀身亡。

顷之,豫让又漆身为厉,吞炭为哑,使形状不可知,行乞于市。其妻不识也。(《史记·刺客列传·豫让》 )这两次暗杀,都是标准的“暗杀”,何来明处?

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。