高血压补充叶酸过量有什么后果?

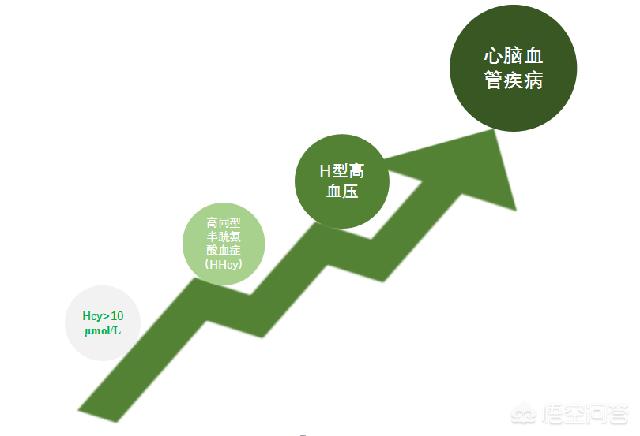

我国是高血压大国,高血压患者人数众多,而高血压控制率、达标率都还比较低,而在我国超过2.5亿的高血压患者中,又有很大一部分属于“H型高血压”患者。所谓“H型高血压”是指高血压患者,同时伴有血液中同型半胱氨酸(Hcy)升高的情况,如果检查血液中的Hcy在>10μmol/L,就可以诊断为“H型高血压”了。

有研究表明,相比于同型半胱氨酸正常的患者,H型高血压患者的心血管疾病风险更高,同型半胱氨酸是一种对心血管很不友好的物质,它的升高,会影响血管内皮细胞健康,导致血管内皮的氧化应激反应,改变血脂代谢,增加血栓风险等多个方面。我国一项基于1.7万人,为期近25年的临床调查证明,高Hcy是在血压、年龄因素以外,导致脑卒中发生的独立风险因素。

叶酸缺乏是导致Hcy升高的原因之一,我国H型高血压患者中,很多都存在叶酸缺乏的问题,而因此,对于H型高血压的患者,通常会建议适量的补充叶酸,叶酸有助于人体血液中的Hcy转化为无害的蛋氨酸,对于降低Hcy水平,有一定的作用,可以减少Hcy升高导致的脑卒中风险。

那么叶酸到底应该补充多少呢?通常建议对于H型高血压的患者,每天叶酸的摄入量不应该超过1000微克,即1毫克的量,这是最大的摄入量,而对于服用补剂来说,包括日常生活中饮食摄入的叶酸,每天补充400微克(0.4毫克)的叶酸一般就足够了,通常最大补充量不建议超过800微克(0.8mg)。适量的补充叶酸,除了能够减少H型高血压的卒中和心血管疾病风险,对于有叶酸缺乏问题的老年朋友,适量的补充叶酸也能减少罹患癌症的几率。

除了服用补剂,日常生活中,有很多蔬菜水果中也都富含叶酸,如有菠菜、芦笋、芥菜、苤蓝、柑橘、草莓、两兰花、西红柿、莴苣、生菜、香蕉和葡萄柚等,多注意这类蔬菜水果的摄入,也是补充叶酸的好办法。

为什么不建议过量的补充叶酸呢?这是因为叶酸的过量补充,如每天服用超过1mg 的合成叶酸补充剂,长期过量补充叶酸,一个主要的风险就是会导致维生素B12的缺乏的症状被掩盖,血液检查也不容易检查出来,而维生素B12缺乏容易造成血细胞合成障碍,造成巨幼细胞性贫血,另外,还会造成一些神经系统的损伤,有研究发现,维生素B12的缺乏,会导致老年人发生阿尔兹海默症(即老年痴呆)的几率增加。

对于有以下3类朋友,更要特别注意维生素B12缺乏的问题——

1. 长期大量饮酒的人,会影响维生素B12的生理吸收,多数都有缺乏叶酸和维生素B12的问题;

2. 老年人,特别是有萎缩性胃炎,胃酸分泌减少的老年人,食物的消化吸收功能减弱,容易缺乏维生素B12;

3. 长期服用二甲双胍的糖尿病患者,二甲双胍会影响维生素B12的吸收,造成维生素B12缺乏的问题。

因此,对于H型高血压患者,一方面补充叶酸一定要适量,每日最大服用补剂的量,一定不要超过0.8mg,另一方面,对于有维生素B12缺乏风险的患者,在补充叶酸前,最好检查项体内维生素B12的情况,在补充叶酸的同时,采用维生素B6、维生素B12同补的方式,能够更好的避免其他B族维生素缺乏的问题,对于身体的整体健康和心血管获益,都是更好的。

高血压补充叶酸过量有什么后果?

H型高血压发现后,叶酸己经从狭小的治疗巨细胞贫血,予防孕妇胎儿神经管畸形,予防消化道癌症等,广泛的用于心脑血管性疾病。叶酸成了H型高血压的首选药物之一。由于临床应用广泛,世界各地对其做了大量研究。据jAMA的一篇报道,挪威心脏病患者接受了叶酸和维生素B12治疗,罹患癌症和其它原因死亡的风险増加,并和结直肠癌逆相关。科学家发现叶酸缺乏会使人患癌,而䃼充了叶酸又会使癌生长更加迅速。这就使人们对服用叶酸的安全性表示了担忧。有硏究,在挪威两组缺血性心脏病,用降低同型半胱氨酸的叶酸加维生素B12和安慰剂做对照,其患癌风险增加了21%。

在我国己有这方面硏究。在应用叶酸治疗和予防方面己达成共识。目前降低同型半胱氨酸的叶酸用量仅为0.8mg,这和既往治疗巨细胞贫血每天15~30mg的用量相差甚远。尽管如此,长期服用叶酸风险也要引起注意,最好定期做肿瘤筛查。

我于2000年因患食道贲门炎性増生而服用叶酸每天6mg,至今20年。2011年患急性下壁心肌梗死,行冠脉支架治疗。2018年查出乙状结肠癌併肝转移,行根治性切除术。是巧合还是服用叶酸造成?不得而知。但是这和国外报道的情况极其相似。由于国内服用叶酸盛行,一直舍不得停。每复习一下国外文献就减点量,其实我的同型半胱氨酸不高,为规避风险还是停药为好。

高血压补充叶酸过量有什么后果?

提到叶酸,现在越来越多的人开始重视这种物质。以前我们提起它总是会想起孕妇需要吃叶酸,某些贫血的患者需要吃叶酸。其实,需要补充叶酸的人并不限于这两个人群,现在越来越多的高血压患者,也开始注意补充叶酸。尤其是那些伴有同型半胱氨酸升高(高于15)的高血压患者,也就是医学上的“H型高血压”患者,为了降低脑梗塞的发生机率,他们其实很多也需要补充叶酸。

而对于补充叶酸得到大众重视之后,有一个随之而来的问题,那就是如果叶酸补充过多,是不是有什么副作用。这的确是我们值得思考的一个问题。其实,这个问题无论是查阅文献,还是想顶级的医学专家讨教,得到的答案基本上都是“问题不大”。但是,问题不大不代表没有问题,其实过大剂量的补充叶酸可能带来的问题还是有的,比如说高叶酸摄入可能干扰对维生素 B12 缺乏症的诊断。有报道显示,老年人中大约有五分之一的人可能存在维生素 B12缺乏的问题,而维生素B12缺乏最初的症状可能就是出现贫血。而如果这些老年人同时摄入过多叶酸,就不会出现这个最初的贫血症状,而缺乏早期贫血症状,很可能对于下一步的明确诊断和有效治疗起到干扰的作用。但是,如果平时我们按照0.8mg左右的剂量补充叶酸的话,其实是不太可能产生这种情况的。

同时,也要指出的是,在现在的中国大环境下,张大夫和很多身边的医生们在临床上并没有遇到过很多的因为维生素B12缺乏导致的贫血,更没有遇到几个因为补充叶酸而掩盖了这种贫血的病例,可见这并不是很多资料中说的那么多。但是的确有些胃大部切除术的患者可能会存在因为维生素B12缺乏而导致的贫血,大家对于高危病人可以留心注意。

当然,不得不说,对于那些基因突变带来的同型半胱氨酸异常升高的患者来说,很多时候0.8mg左右的叶酸补充剂量并不能有效解决问题,这时候就需要更大剂量的叶酸补充,这也是各大指南明白写清楚的。但是,说到补充叶酸会导致肿瘤等严重疾病的发生,这就有点危言耸听了。如果真是这样,美国和加拿大政府立法往面粉中添加叶酸,岂不是把他们的人民往肿瘤的道路上推吗?而且人家补了这么多年叶酸,也没有出来明确的研究提醒补充叶酸有明确害处啊,反而人家的心血管疾病发病率在逐年降低。

总之,叶酸的有效补充对于很多人来说很重要,除了孕妇和某些叶酸缺乏带来的贫血,其实高血压患者也应该特别重视这个问题,希望大家都重视起来,先去查一个同型半胱氨酸,如果高于15,那还真的可能需要补充叶酸了。然后在医生指导下进行叶酸补充就可以了。

高血压补充叶酸过量有什么后果?

门诊一位51岁的女性高血压患者,拿着一个同型半胱氨酸的化验单来看病,她的同型半胱氨酸水平是16μmol/L,问我要不要吃药,要不要吃叶酸。

高血压患者和同型半胱氨酸有什么关系?又为什么会说到吃叶酸呢?叶酸不是孕妇吃的吗?

肯定有不少人会有这样的疑问。

一、高血压的如果有机会有条件,可以查一个同型半胱氨酸

我们是高血压大国,最新的《中国居民慢性病及营养状况2020》指出,我国成人也就是18岁以上的人,有27.5%的高血压,也就是100个人就有近28个高血压,几乎每10个成人就有3个高血压。

我国也是心脑血管疾病的大国,脑卒中1300万,患病率高的一个主要原因就是高血压人数太多,在高血压患者中,有一部分人的血液同型半胱氨酸高于正常水平。

之前的规定是当同型半胱氨酸高出15μmol/L的时候,就考虑高同型半胱氨酸血症,最新的指南将这一数据降到了10μmol/L,也就是血液中同型半胱氨酸>10μmol/L,就属于高同型半胱氨酸血症。高血压合并高同型半胱氨酸血症,也被称之为“H型高血压”。有研究显示“H型高血压”,脑中风的风险要比没有H型高血压的人高5倍,比没有高血压的人高出12倍。

所以,如果您是高血压,在方便的时候抽血化验一个同型半胱氨酸。

二、叶酸又和这个H高血压有什么关系?

大家对于叶酸的了解,最多的来自于孕妇吃叶酸。叶酸就是一种维生素,叫维生素B9,如果孕妇缺乏叶酸,那么就会增加神经管畸形的风险,导致无脑儿、脑膨出、脊柱裂等,孕妇缺乏叶酸还可能会导致新生儿唇裂、贫血等等风险增加。叶酸缺乏也会导致习惯性流产、早产、婴儿出生体重过低、胎儿消化不良及生长迟缓等。所以现在大部分孕妇都在适当的补充叶酸。

研究显示,对于H型高血压的患者,适量的补充叶酸,有助于降低同型半胱氨酸水平,进而降低脑中风风险。简单说就是H型高血压的人,适当补充叶酸,在一定程度上能降低脑中风风险。

三、食物补充优先,叶酸片补充不宜过量

首先,不管有没有高血压,不管同型半胱氨酸高不高,我们平时食物中,如果能保证多样化,那么就能补充足够的叶酸。

日常生活中这些食物中,叶酸含量相对较高,蔬菜类:卷心菜、菠菜、芹菜、黄瓜、花椰菜、青椒、芫荽、莴苣、番茄等;种子类:腰果、核桃、杏仁、玉米、小麦胚芽、糙米等;水果类:橙子、草莓、樱桃、山楂、葡萄、梨、桃子等;肉类:动物内脏;各种豆制品等。

高血压的人如果平时饮食不均衡,那么首先要改变饮食习惯,改变饮食习惯后,全面饮食后,如果同型半胱氨酸还是>10umol/L,一般在医生指导下补充叶酸,以降低中风风险。,一般建议每天0.4-0.8mg,不宜过量。因为过量的叶酸摄入并不能更大程度的获益,更得程度的降低中风风险,同时还会掩盖维生素B12缺乏症,引发别的疾病风险增加,所以不宜过量。

这位患者,因为叶酸16umol/L,首先高出不是很多,且初次发现,故建议先通过饮食补充,这样的饮食不但利于叶酸补充,同时蔬菜、蔬菜、种子等食物本身就属于“高血压饮食”,也利于血压控制,一举两得。

总之,高血压人,强调健康全面的饮食,至于要不要补充叶酸,先化验一个同型半胱氨酸再说。

高血压补充叶酸过量有什么后果?

大家好!我是福爸,执业医师。专注体重管理和疾病营养治疗二十年。希望我的回答对您有用。

在高血压当中,有一种类型叫H型高血压,就是血清同型半胱氨酸(Hcy)水平明显升高的原发性高血压。在中国,H型的高血压占大多数。大量数据表明,高血压合并同型半胱氨酸升高,发生动脉粥样硬化性心脑血管疾病的风险会大幅度增加。那么同型半胱氨酸为什么会升高呢?

在同型半胱氨酸的循环代谢中,叶酸是重要的辅助因子。叶酸缺乏使大量的同型半胱氨酸无法顺利代谢,蓄积到一定程度,就会排到细胞外造成血清同型半胱氨酸浓度升高。反之,如果补充叶酸,就能够降低血清同型半胱氨酸。这就是H型高血压需要吃叶酸的原因。

一般建议H型高血压病人每天吃0.4~0.8毫克叶酸。这个剂量能够满足身体需要,降低同型半胱氨酸,也不会带来任何副作用。

叶酸是水溶性维生素,超出需要的部分会很快随小便排出体外。所以叶酸是非常安全的维生素,即便是超出常规剂量20倍,也不容易发生不良反应。所以临床上很难看到典型的叶酸过量的患者,至少福爸工作20年了,也没有看到一例叶酸过量的。

从理论上来说长期超大剂量吃叶酸,确实有可能发生一些不良反应,例如每天超过10毫克长期吃。大剂量叶酸会干扰金属锌的吸收,儿童生长发育离不开锌,所以儿童补叶酸需要注意剂量。大剂量叶酸还可能掩盖维生素B12缺乏,不知不觉发生神经损伤,出现感觉异常、动作不协调等症状。所以长期大剂量吃叶酸的同时要补充维生素B12。

需要注意的是,市面上的叶酸产品有两种规格,一种是0.4毫克一片的,还有一种是5毫克一片的。0.4毫克用于长期补充,5毫克的用于特殊情况下短时间大剂量补充,不能长期吃。切记!

我是福爸,执业医师,觉得我说得有道理,就点个赞呗😜 关注我的头条号,这里有更多实用有趣营养健康资讯。

高血压补充叶酸过量有什么后果?

我国是高血压大国,拥有世界上最多的高血压患者,高血压是脑卒中发病最主要的危险因素,此外,在我国高血压患者中约有四分之三伴有高同型半胱氨酸血症,同型半胱氨酸是蛋氨酸的中间代谢产物,是一种含有巯基的毒性氨基酸,它可以诱发缩血管物质产生,损伤血管内皮细胞,引起氧化应激反应,改变脂质代谢,促进血栓形成,从而导致血压升高和血管增生,加速动脉粥样硬化的进程,因此,高同型半胱氨酸血症是脑卒中的独立危险因素,高血压和高同型半胱氨酸血症同时存在,会大大增加脑卒中发生的危险。

叶酸是一种B族水溶性维生素,主要存在于动物内脏、酵母以及豆类、菠菜、番茄、胡萝卜等蔬菜中,在人体内叶酸可参与遗传物质核苷酸和蛋白质的代谢,是细胞增殖、组织生长和机体生长发育所必需的营养素,缺乏叶酸不仅会影响人体正常的生理活动,还与胎儿的神经管畸形、唇腭裂、肾、骨骼、眼、心血管、胃肠道等组织器官畸形密切相关,并可增加胎儿和孕妇发生巨幼红细胞贫血的风险,因此,过去认为补充叶酸是孕妇的专利,后来才有研究发现,叶酸还可参与同型半胱氨酸的代谢,降低血浆同型半胱氨酸水平,高血压伴有高同型半胱氨酸血症患者需要也长期补充叶酸。

以往的研究证实,每天补充0.8g叶酸具有最佳的降低同型半胱氨酸的作用,目前临床上使用的叶酸片剂主要有两种规格,即5mg/片和0.4mg/片,规格为5mg/片的叶酸主要用于治疗巨幼红细胞贫血,规格为0.4mg/片的叶酸主要用于孕妇,预防胎儿先天性神经管畸形,很显然高血压伴高同型半胱氨酸血症患者应该选择规格为0.4mg/片的叶酸,最高每天不超过1mg,即可耐受的最高摄入量为1mg/天。叶酸有较好的安全性和耐受性,不良反应少且轻微,长期用药可出现食欲不振、恶心、腹胀、意识模糊、易怒、睡眠障碍等不良反应,大剂量服用可引起口腔异味。由于大剂量叶酸可拮抗苯巴比妥、苯妥英钠和扑米酮等抗癫痫药物的作用,可诱发癫痫或增加癫痫发作次数, 因此,有癫痫病史者服用叶酸不宜超过0.4mg/天,以免影响病情。

最后,经常有高血压患者问孙药师,既然动物肝脏、豆类、酵母、坚果、菠菜、莴苣、芦笋、油菜、西兰花等深绿叶蔬菜、草莓、柑橘等水果富含叶酸,那么多吃这些食物补充叶酸行不行?当然不行,因为这些食物所含的叶酸是天然叶酸,天然叶酸对光热、酸性溶液不稳定,在烹饪过程中很容易被破坏,损失率超过50%,而且不容易被小肠直接吸收,利用率低,而合成叶酸稳定性好,不受环境因素影响,利用率高,是伴有伴有高同型半胱氨酸血症高血压患者的最佳选择。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。