江苏高考又要变了吗?

不得不说,2020年是江苏独立命题(语数英)的最后一年,好好珍惜吧!

到了2021年高考,也就是2018年秋入学的高中生,江苏考生将不再考江苏卷,而是考全国卷!

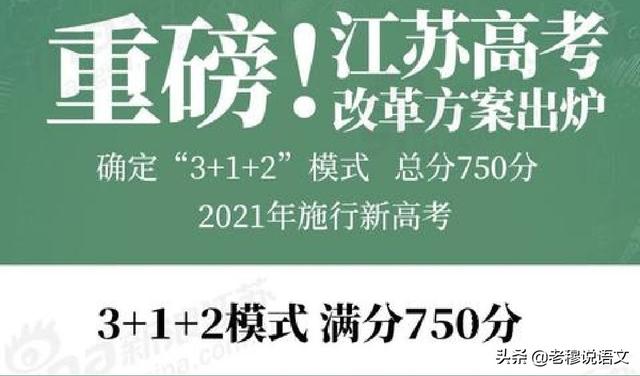

目前,江苏新高考采用“3+1+2”模式,总分值由480分变成750分。

第一个“3”,即语文、数学和英语3科。

中间的“1”,即从物理或历史中任选1科。

最后一个“2”,即从政治、地理、生物和化学中任选2门科目。

江苏作为教育大省,到了2021年改为全国卷后,能否比其它省份考生考得好吗?

老穆认为,第1年或许很难,但是再往后推3—5年,江苏或许能成为最强。

这是为什么呢?老穆为大家分析如下,感兴趣的朋友可以接着往下看!

老穆就拿语文举例,江苏2019年以前,2010—2018,连续9年,从未考过“实用类文本”,而全国卷年年考,因此,我们老师在“实用类文本”教法上还需要时间打磨。

反观全国卷老师,已经磨得非常溜了。这样一来,直接比较,是否有失公平呢?

但老穆坚信,以江苏雄厚的文化底蕴和学生刻苦努力的精神,成绩上超过其它省份,是迟早的事情,但或许不是2021年。

老穆认为,江苏之前一直是独立命题,试卷与全国卷有较大差别,从而造成老师在教法上有所不同。

倘若现在让江苏的老师与考全国卷的老师比谁做“全国卷”成绩高,我想,考全国卷的老师必定占优。

同样道理,如果让考全国卷省份的老师和江苏老师比谁做“江苏卷”成绩高,我想,江苏老师肯定占优!

老穆认为,这些都是需要时间来沉淀的,包括教学方法……

作为江苏人,老穆对江苏老师和考生充满信心……

新高考,加油!

朋友们,你们对此有何看法?欢迎大家在下方评论区留言!

江苏高考又要变了吗?

划重点:改用全国卷,省内985211提高省内录取比例(终于像京沪开始把高校资源优势转变为高考优势),争取提高省外高校对本省录取指标。

我非常诧异的是原来像省外的清华,在江苏的录取比例只有江苏人口占全国比的1/5,一本人数比内蒙还少…

如果消息属实,娄书记的拨乱反正真可以在本省流芳了。上高中时很多同学都去做偏远省份或者京沪做高考移民。难度真的相差太多了。

所以现在大学毕业,很多同学相比南京苏州都更愿意去江苏之外工作,我所知道江苏高考人数已经从几年前55万降到35万人了,其中肯定有用脚投票的原因。

高考劣势减轻,也更利于吸引人才和阻止人才外流,真的是利在千秋啊。划重点:改用全国卷,省内985211提高省内录取比例(终于像京沪开始把高校资源优势转变为高考优势),争取提高省外高校对本省录取指标。

我非常诧异的是原来像省外的清华,在江苏的录取比例只有江苏人口占全国比的1/5,一本人数比内蒙还少…

如果消息属实,书记的拨乱反正真可以在本省流芳了。上高中时很多同学都去做偏远省份或者京沪做高考移民。难度真的相差太多了。

所以现在大学毕业,很多同学相比南京苏州都更愿意去江苏之外工作,我所知道江苏高考人数已经从几年前55万降到35万人了,其中肯定有用脚投票的原因。

高考劣势减轻,也更利于吸引人才和阻止人才外流,真的是利在千秋啊。

江苏高考又要变了吗?

大家一直说江苏省考试试题以难著称,那如果以难著称的话,那么对于他们来说将要参加全国性的试卷比赛,应该是占优势的。

目前,江苏新高考采用“3+1+2”模式,总分值由480分变成750分。 第一个“3”,即语文、数学和英语3科。 中间的“1”,即从物理或历史中任选1科。 最后一个“2”,即从政治、地理、生物和化学中任选2门科目。

以难著称的江苏省,对于他们来说,做全国卷的试题还是比较轻松的,他们平时受的训练和练习相对来说,会更有助于提高能力。既然选择了江苏这个地区,那就说明它有代表性。

只要我们针对性的去准备,不管是考本地区的还是全国性的,我相信江苏省的考生都能考出一个好成绩。我相信对于他们来说,或者对于全国的考生来说,学习的知识都是大同小异的,虽然有些不同,但相对来说相同的地方还是比较多的。

那么参加全国性的考试,也不会比他们差到哪里,可能刚开始不太适应全国性试题的难易程度,但是,我相信他们在以后的高考中肯定会越来越优秀,越来越突出。

我相信这也是对全国性考生一个公平竞争的机会,每个人的机会一样,那么选择的地区也是一样的。这就告诉我们提高自己努力学习才是我们唯一的出路。

江苏高考又要变了吗?

江苏高考又要变了吗?哪个省的高考难度最大?估计会有不少人会想到江苏卷。江苏卷有多么的难呢?有人说,如果江苏考生在高考英语中成绩非常好的话,那么这种考生考上大学之后,就算上大一的时候,如果这种学霸有机会参加英语等级考试,一般情况下是可以顺利连过四六级的......江苏的高考模式会发生变化吗?何时会变化?不要着急,在2021年,江苏的高考模式将转变为“3+1+2”。

今年的高考,江苏考生应该是最后一次使用“江苏卷”;到了2021年的高考,总分480分的江苏卷就退出历史舞台。新高考走上前台,江苏的高考总分有原本的480分调整为750分,享受和全国大部分地区的考生一样的待遇;江苏的高考也会由原本的侧重于语数英这三个科目调整为语数英和其他三个自选的科目并重的状况。

总分480分的江苏卷,虽然偏重于语数英三个科目,但是这种高考模式也是争议颇多:选修课的等级无法达到A,那么江苏的考生语数英考得再好,基本上也是与国内的名牌大学“绝缘”。那么江苏地区2021年实施的新高考到底是一种什么情况?除了语数英这三个科目“稳坐钓鱼台”之外,其他的三个科目中,必须有一个科目是历史或者物理,剩余的两个科目可以在生物、地理、化学和政治这4个科目中选择。

有人说,实行新高考之后,江苏的考生的高分率应该会碾压其他地区;也有的人说,江苏在2021年实施新高考之后,还需要一段时间的“磨合期”,而在“磨合期”之始的2021年,江苏考生的语数英成绩应该不会比其他地区逊色,但江苏考生的其他3个科目可能会逊色于其他地区的考生。

但不管新高考实施之后是哪一种情况,都不影响江苏学霸被名牌高校顺利录取:全国各地的高校针对江苏考生的招生方式,不仅看江苏考生的具体成绩,更看重这个考生在江苏地区的位次。如果江苏的某个考生的高考成绩的全省位次非常靠前,比如排在前十之列,那么就算这位考生的高考成绩“精致”一些,其成绩考上清华北大都不是多么难的事情。

你觉得江苏的考生在实行“3+1+2”的新高考模式之后,他们在高考成绩方面,会不会比其他地区的考生更有优势呢?

江苏高考又要变了吗?

不知道是从哪里得到的消息,看到这个消息,我立刻就查了一下,目前除了江苏教育厅对疫情开学安排的通知外,并没有对高考是否要变做出通知。

不过我查了一下,有关江苏高考的变化,江苏可以说是国家教育强省,实施的自主命题,开个玩笑说,江苏有葛军这样的人物,那也必须强啊!回来说正题,江苏省最近的一次高考改革,发生在2019年4月23日发布正式改革消息,如下图:从图中可以看到,江苏将在2021年,也就是明年高考采用全国卷,总分也是750分。

也就是说,今年是江苏省自主命题的最后一年,每个考生都要把握好这最后一次自主命题的机会,明年就是新高考第一年。

现在全国新高考模式分两种,一种是“3+3”,另一种是“3+1+2”。江苏采用了第二种模式,也就是:“3”指三主科——语数外,满分各150分;“1”指从物理、历史中必选一科作为主科,满分100分;“2”指从政地化生四科中任意选两科作为高考科目,也是100分,但这两科是赋分制,也就是按排名比例给分。

综上所述,就2020年,江苏还没有发布有关高考改变的通知,只是在2019年4月正式发布了高考改革的通知!

你觉得呢?留言一起来讨论新高考的成绩是怎么算出来的吧!记的点赞噢!

江苏高考又要变了吗?

截止至2019年有五次高考改革,具体如下:

1、2000-2001年:实行“3+小综合”模式。

在原来全国统一高考实行的“3+2”模式(1994年-1999年实行)基础上,2000年,江苏高考变成“3+小综合”。“3”指所有考生都要考语文、数学、英语,“小综合”指文科生考政治、历史、地理,理科生考物理、化学、生物,3门科目1张试卷。文理分科仍然实行。

2、2002年:“3+大综合”模式。

“3+大综合”模式在江苏只实行了1年,除了语文、数学、英语3门科目外,所谓“大综合”,考生要做物理、化学、生物、政治、历史、地理6科的大综合试卷。

3、2003-2007年:“3+1+1”模式。

这个模式在保留语文、数学、英语3门必考科目的前提下,另外2门由考生在政治、历史、地理、物理、化学和生物6门课中自由选择,其中的“1”是报考高校指定的选考科目,另一个“1”,考生可以根据自己的兴趣和特长自选。这样的模式打破了文理分科,学生可以跨文理课界限选择考试科目。

4、2008-2018年:“3+学业考+综合素质评价”。

2005年秋季开始的这套高考模式,“3”指统考的语文、数学、外语。语文、数学有附加题,“学业水平测试”为政治、历史、地理、物理、化学、生物技术(含通用技术和信息技术)等7门。

其中必选测试科目2门(物理、历史),必修测试科目5门,成绩实行等级计分,“综合素质评价”包括普通品质、公民素养、学习能力、交流与合作、运动与健康、审美与表现等6个方面。

5、2019年采用“3+1+2”模式。

新的高考模式中,总分值设置为750分。考试采取“3+1+2”模式。其中“3”是指统一高考的语文、数学、外语3个科目;“1”是指考生在物理、历史两门选择性考试科目中所选择的1个科目,“2”是指考生在思想政治、地理、化学、生物4门选择性考试科目中所选择的2个科目。

根据时间安排,江苏省自2018年启动普通高校考试招生制度综合改革,即从2018年秋季入学的高一学生开始启用,在2021年普通高考中正式实施。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。