文言文断句有什么好的方法?

🎁欢迎来到“老穆说语文”问答领地,老穆将用最大的热忱和最好的回答来回馈您!🎁

老穆解析文言文阅读的考点有很多,断句作为“不起眼”的一个考点,往往被同学们所忽略。主要还是因为很多地区不考查断句题。

断句题,难度有大有小,取决于文言文自身难度。

中考断句题相对而言比较简单,只要同学们掌握基本断句技巧即可。

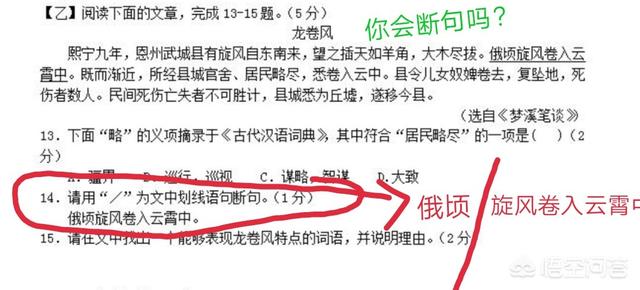

🏮中考断句一:

🏮中考断句二:

高考断句题,难度则比较大,不仅需要同学们能够读懂文章内容,还要掌握断句技巧。

接下来,穆老师为大家解析断句技巧,感兴趣的学生可以认真学习下。

🎀一、断句入手角度

〖1〗词语角度

发语词、叹词、时间词、对话词、句中虚词……

〖2〗句子角度

判断句、反问句、被动句、固定结构句……

🎀二、断句步骤

〖1〗反复诵读,明其大意

〖2〗初次断层,缩小范围

〖3〗找标志词,对应位置

a.句首标志词

b.句中标志词

c.句尾标志词

〖4〗辨特殊句,固定句式

〖5〗再读一遍,确定答案

亲爱的同学们,你们清楚了吗?加油哦!

🎁如果您觉得不错,记得关注“老穆说语文”,并点个赞哦!🎁

文言文断句有什么好的方法?

答:抛砖引玉🙋

1、利用对话标志断句

解析:

文言文常以“曰”“云”“言”为标志写人物对话,一般在第一次问答写出人名,以后就只用“曰”而把主语省略。遇到对话时,应根据上下文判断出问者、答者,明辨句读。

文言文中,对话最易被发现,因为这里涉及到一些表示对话的标志性字词,如“曰、云、言”。但在这里我们需注意两点:一是对话中又有对话的情况,二是文中省略说话人和“曰”字的情况。

案例分析

庞葱与太子质于邯郸谓魏王曰今一人言市有虎王信之乎王曰否二人言市有虎王信之乎王曰寡人疑之矣三人言市有虎王信之乎王曰寡人信之矣

分析:这一段中,有表对话的标志性词“曰”,但中间有两句省略了说话人和“曰”,就要特别注意了。

答案:庞葱与太子质于邯郸∕谓魏王曰∕今一人言市有虎∕王信之乎∕王曰∕否∕二人言市有虎∕王信之乎∕王曰∕寡人疑之矣∕三人言市有虎∕王信之乎∕王曰∕寡人信之矣

1、借助文言虚词断句

解析

古人的文章没有标点符号,为了明辨句读,虚词就成了重要的标志。文言文多用虚词来表达语气或感情,尤其是一些语气词和连词,它的前后往往是该断句的地方。

常见可以帮助断句的虚词如下:

①【句首发语词】“夫、盖、至若、若夫、初、唯、斯、今、凡、且、窃、请、敬”等常用于一句话的开头,在它们的前面一般要断开;“嗟夫、嗟乎、呜呼”表示感叹,前后都要断开。②【句尾语气词】“者、也、矣、兮、焉、耳、而已”等经常用于陈述句或判断句尾;“耶、与(欤)、邪(耶)”等经常用于疑问句末尾;“哉、夫”等经常用于感叹句尾。其后面一般要断开。

3、请看图片👇

文言文断句有什么好的方法?

文言文断句可走以下步骤。

第一,先通读全文几遍。先大体了解文章是写人,还是叙事,写景,写物,论理,心中先对文章有个总的印象。当然能理出层次更好。

第二,逐层(或段)细读,从疏理句子结构入手。一个句子一般是由主谓宾构成的,也有只有主谓关系的。要作到这一点,可以先找关键动词,再找出这个动词是谁发出的动作行为,主语就出来了。再推断这个动词涉及什么事物,找到那个事物名词就是宾语。这就是句子的基本结构,就应该停顿。至于用什么标点符号,就要看这个句子与上下句的关系来定。例如:古之学者必有师师者传道授业解惑也,这个小层次按顺序找关键动词,第一个是“有”,这个动作行为是前边的“学者”发出的,那么“学者”就是主语。“有”涉及的事物是“师”,所以“师”就是宾语。在这里停顿就不会错。余下的部分有三个动词:传,授,解。它们都是“师者”发出的动作行为,所以“师者”是它们共同的主语。“道”,“业”,“惑”分别是三个动词的宾语。这就是利用动词疏理句子的基本结构。当然不是所有的句子都这么好落实。文言文中还有特殊句子,例如省略句,倒装句。那要先对这些句子了解识记,熟练后才能运用。

第三,利用句末语气词断句。常见的句末语气词有:也,矣,焉,哉等。但凡遇见这些词就可停顿。

文言文断句有什么好的方法?

在我们古老的文字中,为了尽量精简,也为了节省材料,文字基本都是没有句读(dou4)的,但古人在教育中非常注重学生断句能力的培养,所以对于古代读书人,阅读文言文问题不大。

而对于我们现代人,想要和古人亲近,过了“断句”这一关,就会感受到不一样的文化浸润。

以下就浅谈一下各人对于断句的理解,供大家参考:

例文:

近塞上之人有善术者马无故亡而入胡人皆吊之其父曰此何遽不为福乎居数月其马将胡骏马而归人皆贺之其父曰此何遽不能为祸乎家富良马其子好骑堕而折其髀人皆吊之其父曰此何遽不为福乎居一年胡人大入塞丁壮者引弦而战近塞之人死者十九此独以跛之故父子相保故福之为祸祸之为福化不可极深不可测也当我们拿到一篇文章,自然而然会先通读一遍,然后抓住其中脉络,先易后难,借助一些关键词,配合逻辑推断,最后全篇断句完成。

具体步骤:

第一步:通读全文,宏观上领会大意通读1-3遍,首先在语言上有个基础了解,在例文中,基本没有生僻字,语义也比较浅显,看完基本上知道是说的祸福相依的故事。

比较难断的:马无故亡而入胡人皆吊之

在知道大意的基础上,我们心里有了底,之后可以尝试断句,对于暂时无法明断的句子,可以先不管,我们进入第二步。

第二步:能断先断,其他靠逻辑推断1.借助关键词断句

- 句首有“曰”“云”“道”“盖”“夫”等;

- 连词“而”“因”“若”“何”“则”“以”“于”等;

- 句末“矣”“耳”“者”“也”“耶”“欤”“哉”等。

2. 通过句式断句

古人写文章习惯用几类表达方式来提升文章的说服力,增强文章的感染力,常用句式有

- 排比句

排比是用一系列句式相似的句子,反复论证同一观点,用于加强语言的气势,增强语言的说服力。

如荀子《劝学》篇中,就有不少排比句,可以看到里面每句都有“…者,…也,而…”,见到这样的关键词和句式,是很好断句的。

登高而招,臂非加长也,而见者远;顺风而呼,声非加疾也,而闻者彰。假舆马者,非利足也,而致千里;假舟楫者,非能水也,而绝江河。- 对偶句

如王勃《滕王阁序》当中,随处可见这样的句式:

十旬休假,胜友如云;千里逢迎,高朋满座。 腾蛟起凤,孟学士之词宗;紫电青霜,王将军之武库。看到这样的文字,直接根据字数就可以断句了。

- 对称句

如周敦颐《爱莲说》:

予独爱莲之出淤泥而不染,濯清涟而不妖,中通外直,不蔓不枝,香远益清,亭亭净植,可远观而不可亵玩焉。 予谓菊,花之隐逸者也;牡丹,花之富贵者也;莲,花之君子者也。学会识别各种句式,对于断句也能起到事半功倍的活动。

回到例文,我们进行大致的断句:

近塞上之人有善术者,马无故亡而入胡人皆吊之,其父曰:此何遽不为福乎?居数月,其马将胡,骏马而归。人皆贺之。其父曰:此何遽不能为祸乎?家富良马,其子好骑,堕而折其髀,人皆吊之。其父曰:此何遽不为福乎?居一年,胡人大入塞,丁壮者引弦而战。近塞之人死者十九,此独以跛之故,父子相保。故福之为祸,祸之为福,化不可极,深不可测也。然后,通读两遍,句意通顺,但有一句不是很好断:“马无故亡而入胡人皆吊之”,是“马无故亡而入,胡人皆吊之”还是“马无故亡而入胡,人皆吊之”?

根据后文出现的“人皆贺之”“人皆吊之”,以及古人表达的句式习惯,应该是后者才对。

因此对全文断句:

近塞上之人有善术者,马无故亡而入胡。人皆吊之。其父曰:此何遽不为福乎?居数月,其马将胡,骏马而归。人皆贺之。其父曰:此何遽不能为祸乎?家富良马,其子好骑,堕而折其髀,人皆吊之。其父曰:此何遽不为福乎?居一年,胡人大入塞,丁壮者引弦而战。近塞之人死者十九,此独以跛之故,父子相保。故福之为祸,祸之为福,化不可极,深不可测也。断句后,文章大意愈加明确:

有位擅长推测吉凶掌握术数的人居住在靠近边塞的地方。一次,他的马无缘无故跑到了胡人的住地。人们都为此来宽慰他。那老人却说:“这怎么就不是一种福气呢?”过了几个月,那匹失马带着胡人的许多匹良驹回来了。人们都前来祝贺他。那老人又说:“这怎么就不是一种灾祸呢?”算卦人的家中有很多好马,他的儿子爱好骑马,结果从马上掉下来摔断了腿。人们都前来慰问他。那老人说:“这怎么就不是一件好事呢?”过了一年,胡人大举入侵边塞,健壮男子都被征兵去作战。边塞附近的人,死亡众多。惟有塞翁的儿子因为腿瘸的缘故免于征战,父子俩一同保全了性命。第三步:反复阅读,确认断句合理根据我们的理解,对于断句后的文章反复阅读或者诵读,如果感觉很通顺合理,逻辑清晰,那就可以确定断句是合理的。

当然,还需要结合作者的时代,当时的写作背景来综合判断,使断句更为符合文章实际。

总之,文言文断句其实不难,事实上,大家感觉断句难,主要是因为古文的积累非常有限,或者平时基本不太阅读古文。

适当地增加古文阅读量,尤其是采用诵读的方式,对于形成文言文的语感有很大帮助,在断句的时候就会觉得从容不迫。

加油喔!

文言文断句有什么好的方法?

鲁迅的杂文最好,篇篇精彩。但他知笫-篇白话小说<狂人日记>,既是中国白话文的开篇之作,又深刻揭露了中国封建道德的伪善面孔及其要害。

文言文断句有什么好的方法?

每当一句话说完,就有停顿胡号

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。