为什么有人说语文的阅读理解只有一个正确的、标准的答案?长此以往,孩子们的思想是否会僵化?

🌱欢迎来到“老穆说语文”问答领地,老穆将用最大的热忱和最好的回答来回馈您!🌱

老穆解析穆老师认为,语文的阅读理解确有标准答案,但不是唯一不变的,只要符合答案设置规则,语言表述上做出适当调整还是可以的!

要知道,同一道阅读理解试题,让不同的老师去做,一定会有不同的答案,但是,只要答案能够围绕“某个固定规则”去设置即可。

阅读理解题,不仅不会让孩子的思想僵化,还会开拓孩子的视野,让孩子思考问题的角度更多元化、思考问题的层次更立体……

为了方便同学们理解,穆老师就举个考试中具体的事例,希望能够帮助到有困惑的同学或家长。感兴趣的同学可以接着往下看!

老穆支招🍀一、江苏高考卷《溜索》原文阅读

🍀二、试题

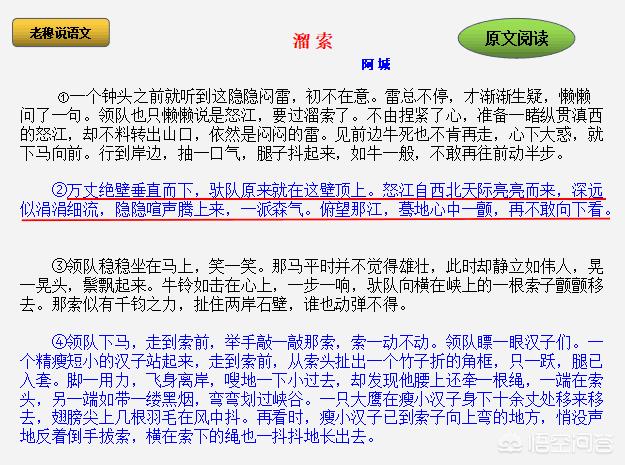

文中画线部分描写了峡谷险峻气势,请分析其表现特色。(5分)

🍀三、答案设置规范

围绕“描写手法 + 效果”去答案

描写手法:感官、层次、正侧、修辞、动静、虚实、联想想象、对比、衬托、白描工笔、烘托渲染……

🌷🌷🌷自己组织答案🌷🌷🌷

①运用了夸张的手法。“万丈绝壁垂直而下,驮队原来就在这壁顶上”,

②视听结合。“怒江自西北天际亮亮而来,深远似涓涓细流”,感官中的“视觉”;“隐隐喧声腾上来”,感官 中的“听觉”。

③“俯看”。“俯望那江”,层次中的

④运用心理描写。“蓦地心中一颤,再不敢向下看”。

⑤这些手法的运用,给人以真实感,如临其境。(效果)

💐💐💐参考答案💐💐💐

以壁顶为观察点(或夸张),变换视角,(或俯看和远眺),从视觉、听觉、内心感受(心理描写)多方面描写,使人如临其境。

亲爱的同学们,你们学会了吗?加油哦!

🍂如果您觉得不错,记得关注“老穆说语文”,并点个赞哦!🍂

为什么有人说语文的阅读理解只有一个正确的、标准的答案?长此以往,孩子们的思想是否会僵化?

准确的来说,语文阅读理解题并不是所有的题都有且只有一个正确答案,语文阅读理解题大致有两种设题方式,一种是有标准答案的技巧题,一种是没有标准答案或者答案不唯一的拓展题。

对于有标准答案的技巧题而言,的确有标准答案,有些同学以为,无论我怎么答,也不可能跟答案一般无二,往往会觉得阅读理解题,特别记叙文阅读理解真是太难了,其实,即使是有标准答案的技巧题也并不是要求学生答的题和答案一般无二,才给满分,而是要求只要答案要点和角度与标准答案一样,至于语言表述上的细微差异则不会减分。因此在做阅读理解题时,不要惧怕其有标准答案,只要掌握正确的解题思路,掌握各个考点的答案要点,并结合不同文章,细细品味出符合文章主旨和出题目的的答案角度和要点即可以拿到满分。

例如2015年绥化中考现代文阅读题——《格布上的花》(毕淑敏),此阅读设题考查了对标题的理解,对重点段落的表达手法及表达效果的分析,也考查了对结尾的理解这些有标准答案的题,另外还设计了没有标准答案的拓展题,如下图所示:

1、凡是涉及“标题”的题,不外乎从标题的含义和标题的作用及表达效果上加答。上图题目1中“选文标题用《格布上的花》做题目的好处在哪里?”此题涉及题目的作用及表达效果,思考的角度有:在结构上看:1.是否设悬念、吸引读者;2.是否是文章的线索。

在内容上看:1.是否体现作者的思想情感;2.是否揭示文章中心。

在表现手法上看:是否运用修辞,是否象征人物的形象或精神等。

语言特色要结合表现手法来考虑看:是否生动形象、新颖别致或者精练简洁等。

然后结合文章内容可以看出“格布上的花”运用了比喻的修辞,把好日子坏日子比喻成花格子布,把有爱的日子比喻成花。题目生动形象、新颖别致,具有美感、同时也能引起读者的阅读兴趣。这样思考下来和答案相差无几(答案见上图)。

2、题目2涉及文章重点段落的表现手法及表达效果。答此题首先要弄清文章的表现手法有哪些?常见的表现手法有:修辞手法、托物言志、铺垫衬托、借景抒情、抑扬结合、虚实相生、以大见小、前后照应(首尾照应)、设置悬念等。再结合文章的体裁及段落所处位置与上下文的联系等角度进行解析。回看文章第2段运用的主要修辞手法就是设问和排比,然后结合上下文把设问和排比的表达效果说清楚,把文段表达的主要内容说清楚就会无限接近答案标准(答案见上图)。修辞的表达效果总结如下:

编辑3、题目3“第3段单独成段好在哪里?试分析”。一般单独成段的短小精炼的段落都在文中起承上启下,进一步推动情节发展的作用。然后再结合表现手法看其表达效果,不难看出此段运用了反问的修辞手法,起强调和引人思考的作用,引出文章的中心主旨。在结构上承上启下的作用。不同文体位置不同,其作用的不同如下图所示:编辑请点击输入图片描述

4、题目4涉及结尾处重点句子的表达作用及效果。结尾的作用往往在结构上起照应开头的作用;在内容上起点明中心、深化主题的作用。答题上要注意结合文章主旨言明点明了怎样的中心,深化了怎样的主题。例如《格布上的花》中的“结尾句“你的那块花格子布上,就绽开了鲜花”的作用”就是照应了开头,并深化了主题,告诉我们只要我们生活中有爱,人生就会如花般绚烂。

5、题目5即是没有标准答案的拓展题或者叫开放题。这种题往往跳出题外,结合自身生活写出自己联想到的事,或者写出由此引发的思想感悟,或对某一社会现象进行思想上的辨析等,这类题是没有标准答案的,只要不跑题,言之有理即可得分,这也是鼓励学生独立思考的表现。总之,对于有标准答案的题而言,在语文老师看来都属技巧题,也就是说都是有解题技巧而言,关键在于同学们要知道往哪些角度去想,很多孩子减分都是因为角度不全,因此,语文阅读题是鼓励学生多角度思考问题的,这不仅不会僵化学生的头脑,反而可以使学生的思维能力更强,思考的范围更广,无论是中考还是高考,语文阅读理解题的阅卷标准都是“见点给分”,也就是见到标准答案中的要点就可以给分了。因此,在答题时既要考虑结构、又要考虑内容,还要考虑不同文体所运用的写作手法等等,宁可多个角度来考虑也不可只从一个方面来解析,特别是分值高的题,一般4分的题,至少要从2-4个角度来解析问题。由此可见,无论是有标准答案的题还是无标准答案的题都鼓励学生多角度思考回答问题,这不仅不会让孩子的思想僵化,还会开拓孩子的视野,让孩子阅读文章、思考问题的角度更全面、更多元,思考问题的层次更立体。

听了小徐老师的解析,同学们这回明白了吧,记住答题要扣点解答,多角度思考才有可能不漏点,才可能得高分。

小徐老师常年从事语文和作文教学,期待大家的关注。为什么有人说语文的阅读理解只有一个正确的、标准的答案?长此以往,孩子们的思想是否会僵化?

教语文25年,我来谈谈我的看法:

虽然语文阅读理解试题给出的是“参考答案”,但在阅卷过程中往往会把它作为“标准答案”,这已经基本成为语文老师的共识了。在平时测试,特别是不参与年级排名的测试时,各班语文老师在阅卷评卷时常常“网开一面”,对于学生很有灵性、别出心裁的答案持肯定态度,以鼓励学生发展创造力。毕竟,每个从中文系毕业的语文老师都知道“一千个读者有一千个哈姆雷特”。

但是,一旦涉及到必须排名,则阅卷组就不再鼓励创新性表达,为了赋分的统一,为了所谓对大多数人公平,会坚持用一把尺子量到底,紧扣评分标准给出的得分点进行评分,不愿越雷池半步,事实上把“参考答案”变成了“标准答案”。

尤其是升学考试的时候,特别是中高考,阅卷组会议都会强调评分尺度的把握,实际上就是在暗示阅卷教师不要冒天下之大不韪,擅自做主,根据个人喜好对不按参考答案来的回答赋分。

有些“听话”的老师“一丝不苟”地执行,只要与评分标准不一致,就不给分;有些“叛逆”的老师则“灵活处理”,遇到不一样却言之有理的答案,会尽可能给出相对合适的分数,既不全给也不是一分不给。

只不过,这样“叛逆”的老师委实太少了点,为跟自己没啥关系的人费脑筋、担担子的事,有多少人肯做呢?万一遇上特别“讲规矩”的阅卷领导,抽查发现你没按参考答案来评分,轻则点名批评,重则开除你的阅卷资格并给予纪律处分,那可真是比窦娥还冤了!

只是,语文本是个注重思想的科目,阅读本是触发各种各样奇思妙想的创造性活动,搞出一个统一的答案来,岂不是让师生们都往僵化狭隘的路上走么?事实上,愈演愈烈的答题套路、解题模板正等于越念越紧的紧箍咒,把更多人的大脑勒得越来越小,从丰富走向贫瘠,终至一片荒芜、一片空白!阅读理解标准答案,可以休矣!

为独具慧眼的你写态度鲜明的文!期待你的精彩评论,让更多人看到!

为什么有人说语文的阅读理解只有一个正确的、标准的答案?长此以往,孩子们的思想是否会僵化?

语文的阅读理解只有一个正确的标准的答案,这种说法是很可怕的。长此以往,孩子们的思想真的会僵化的。但语文阅读理解是不是不需要答案呢?需要什么样的答案?答案有什么用吗?

一、下面说说答案的问题,语文该不该有一个标准答案?请注意是标准答案,过去的确有把答案叫做标准答案的,那是因为无知。语文怎么可以有标准答案呢?特别是阅读理解,谁的阅读理解可以叫做标准答案?

一首诗,比如《诗经》中的《蒹葭》,最初可能就是一首纯粹的爱情诗,可是后来有人把它理解为求贤诗,现在也有人把它理解为励志诗,表达的是自己对人生理想九死不悔的追求。你说,哪一个人的理解是标准答案。

没有标准答案,只有个性化的理解,只有自圆其说的阐释。这就是过去文学理论中“诗无达诂”的形象化阐释。

现代教学,我们更追求这种多元解读,为的是培养学生开放创新的思想,于是有人提出要打到标准答案。我想,你这个问题,大概也是对这种多元解读理论的追随。一个学生如果长期受到这种一元解读的限制,的确会越学越死。

二、语文需不需要一个参考答案?我的答案是肯定的。必须要有一个参考答案,一个高质量的,有逻辑性,有深度的参考答案。

1、这是对多元解读的校正。

但是凡事矫枉过正,如果过于强调多元解读,就会造成无边际解读。于是有人把《背景》解读为父亲攀爬月台,违反交通规则。把《愚公移山》解读为愚公很傻,移山不如搬家。

2、这是对良好思维习惯的引导。

对一个问题,每个人都会有自己的思考,对于学生而言,他们此时的思维大多数人都是杂乱的、片断的、非理性的,肤浅的……在他们表达了自己的想法之后,我们需要一个思想深刻,有理有据,条理分明的参考答案来帮助他们提升自己的思维和表达水平。学生看参考答案不是记住它所写的内容,而是学会参考答案的思维方法。所以我认为语文阅读理解也是需要一个参考答案的。

我是读写升级,致力向学生分享阅读与写作方面的语文知识,欢迎你留言沟通,点赞关注。

为什么有人说语文的阅读理解只有一个正确的、标准的答案?长此以往,孩子们的思想是否会僵化?

看着这个问题,真的是感到百感交集。我教了近三十年的语文,突然感觉到迷惘了,尤其是阅读理解这类题目,究竟应不应该赋予标准答案。其实啊,阅读理解题目,最能考查孩子们的观察能力、归纳能力以及创新能力,窃以为不要给这类题目制定什么参考答案或者标准答案。孩子的小脑瓜里有着非常丰富的想法,表达出来就是非常有创造性的答案。因为有了创新,孩子们才能开发自己的智力。因为有了创新,语文才变得更加可爱。如果从小就把孩子们框在一个僵硬的圈子里,极大的妨害了孩子的思维发展,只会循规蹈矩的去按标准答案完成题目。等到长大后就会丧失了创新能力,无助于自己的发展和社会的进步。所以,我一直呼吁,大力开发孩子们的创新能力吧,这样,我们的生活,我们的社会,我们的国家,我们的世界才会越来越美好。你觉得呢?请在下方留言讨论。

为什么有人说语文的阅读理解只有一个正确的、标准的答案?长此以往,孩子们的思想是否会僵化?

看到这样的题目,就想到了什么叫牵强附会了。

阅读理解,就是阅读了别人的文章的时候,自己的理解,这种理解不是作者的本意。真正的作者的本意,已经没有人知道了,只有后来者自己的猜测,甚至是自己的胡编乱造。记得小时候学了一篇唐代作者的文章,文章注解的时候是用阶级斗争的观点介绍的,现在回想起来有些吃惊。唐代的作者知道阶级斗争吗?知道阶级划分吗?这样的注解是不是有些可笑。

古人作者写文章的时候,就像李白的“床前明月光”一样,比如床的注解,有许多种解释,只有作者自己知道自己什么意思?大家有谁能够知道古代李白住的床是什么样的?是住的床吗?和现代的床一样吗?只有去考证,如何考证?能考证吗?我估计已经没有办法进行考证了。因此,李白的床,只有自己的理解了,许多人都理解成了自己家住的床了。

因此,阅读理解,我认为只要读者能够自圆其说就可以了,就是一个比较好的答案,绝对是没有标准的答案。标准答案,就是一种僵化,自以为是的答案。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。